Комплексы активности в циклах Швабе-Вольфа

Автор: Язев С.А., Коротких А.В., Тарлюк И.Г.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 19, 2011 года.

Бесплатный доступ

На примере комплексов активности (КА), наблюдавшихся в 1987-2011 гг., показано, что характер изменения среднемесячных значений чисел Вольфа в течение 11-летнего цикла (цикла Швабе-Вольфа) в значительной степени определяется вкладом КА. Квазисинхронное возникновение нескольких КА и их последующее исчезновение приводит к импульсным (циклическим) вариациям индексов КА и чисел Вольфа с характерным периодом от шести-восьми солнечных оборотов в начале цикла до одиннадцати-четырнадцати оборотов вблизи фазы максимума цикла. Обсуждаются вариации параметров КА в 22-24-м циклах, включая общий рост числа КА, рост числа мощных вспышек. Выдвинута гипотеза о долгопериодическом перераспределении энергии в течение анализируемого периода между двумя типами активных областей - от короткоживущих групп пятен к комплексам активности.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103447

IDR: 142103447 | УДК: 523.98

Текст научной статьи Комплексы активности в циклах Швабе-Вольфа

Понятие комплекс активности ( КА ) введено по результатам наблюдений солнечных магнитных по лей [Bumba, Howard, 1965]. КА можно рассматри вать как локальный участок на поверхности Солнца , где на протяжении нескольких солнечных оборотов развивается крупномасштабная магнитная структу ра , в составе которой как последовательно , так и одновременно возникают активные области ( АО ) [ Язев , 2010 а ]. Отмечалось [Gaizauskas et al., 1983], что на фазе максимума цикла активности КА могут выглядеть как непрерывный пояс , вытянутый па раллельно экватору .

Исследования структуры КА показали , что эти образования целесообразно рассматривать как свое образные « суперпятна ». В них можно выделить ядро , или « тень » КА – область , где наблюдается постоян ное пятнообразование [ Банин , 1983; Язев , 1990; Язев , Сидоров , 2007]. На стадии пятенного развития КА вращаются твердотельно , не смещая c ь в кэррингто - новской системе координат и не подвергаясь дейст вию дифференциального вращения . В КА наблюда ется подавляющее большинство крупных протонных вспышек [ Язев , Сидоров , 2007; Язев , 2008] и значи тельное количество рентгеновских вспышек высоких классов . На стадии разрушения КА на их месте могут возникать изолированные корональные дыры [Bumba, 1988; Bumba et al., 1997; Язев , 2010 б ], яв ляющиеся источниками геоэффективного высокоско ростного солнечного ветра . Механизмы , описанные в работах [ Сидоров , Язев , 2008; Сидоров и др ., 2010], указывают также на связь ядер КА с корональными выбросами массы ( КВМ ), хотя известно , что иногда КВМ наблюдаются и при отсутствии развитых АО с пятнами [ Биленко , 2008; Иванов и др . 2008; Кузне цов , 2008]. В результате можно рассматривать КА как основные источники геоэффективных излучений на

Солнце на всем протяжении их эволюции – от появ ления первых АО в ядре КА до формирования коро - нальных дыр на месте распавшегося КА . Это свой ство КА делает особо актуальным комплексное ис следование этих образований .

В течение 1980–2011 гг . в ИСЗФ СО РАН и астро номической обсерватории ИГУ ведется непрерывный мониторинг состояния КА [ Язев , 2010 в ]. В настоящей работе выполнен анализ статистических закономерно стей развития КА в течение 1986–2011 гг . ( два полных цикла Швабе – Вольфа плюс часть ветви роста третьего цикла ) с использованием специальных ин дексов . Поскольку на протяжении последнего века продолжительность циклов солнечной активности отличалась от одиннадцати лет , в данной работе циклы будут называться циклами Швабе – Вольфа ( по аналогии с названиями циклов Хейла , Глайсбер - га и т . п .), а не 11- летними , как обычно .

-

1. Индексы комплексов активности

В ряде работ КА фактически отождествляются с крупными вспышечно - активными АО . Такой под ход использован , в частности , в работах [ Рябов , Лу - кашук , 2009, 2010]. Здесь выводы о динамике КА в течение цикла Швабе – Вольфа делаются на основа нии анализа вариаций индекса суммарной площади групп пятен и вспышечного индекса , что является , с точки зрения авторов настоящей работы , верным лишь отчасти . Есть яркие примеры появления круп ных индивидуальных вспышечно - активных групп пятен , которые нельзя по формальным признакам отнести к разряду КА . Так , например , АО NOAA 11158 отличалась большой площадью и высокой вспышечной активностью : здесь в период с 13 по 22 февраля 2011 г . произошло 57 вспышек рентге новского класса С , пять вспышек класса М и вспыш ка класса Х 2.2. Тем не менее эта АО существовала

-

2. Комплексы активности в 21–23- м циклах Швабе – Вольфа

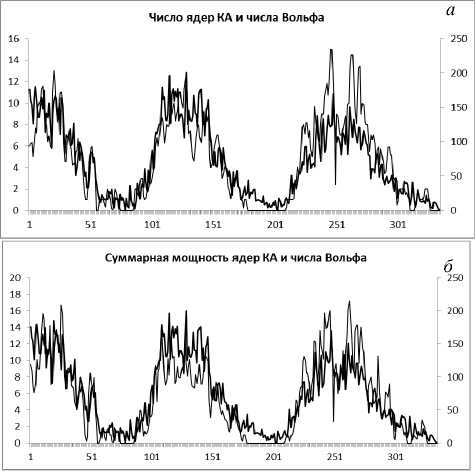

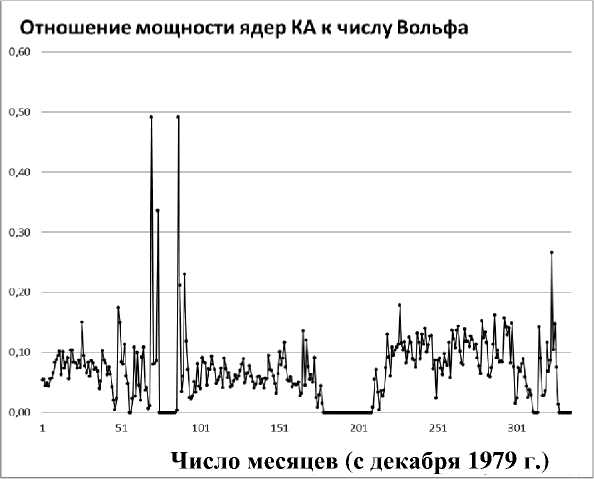

Оценим соотношение чисел Вольфа и индекса мощности ядер КА за период с 1980 по 2009 г . На рис . 1 приведены графики , отражающие вариации среднемесячных чисел Вольфа ( тонкая линия ), числа ядер КА n и мощности ядер КА P ( жирные линии ).

непродолжительное время , повторные всплытия магнитного потока в форме новых АО на этом месте не наблюдались , поэтому нет оснований считать эту область комплексом активности .

Подобные случаи неоднократно наблюдались и в 21–23- м циклах активности . Такие структуры , несо мненно , могут давать заметный вклад во вспышеч ный индекс и в индекс суммарной площади пятен и , согласно используемой в работах [ Рябов , Лукашук , 2009, 2010] методике , интерпретироваться как про явления КА . В действительности это совсем иной класс явлений , требующих отдельного рассмотре ния . Очевидно , что вопрос о точном определении понятия КА приобретает важное значение .

Кроме того , максимумы хода указанных индек сов , совпадающие по времени для северного и юж ного полушарий , интерпретируются в отмеченных работах как проявления так называемых долготных КА , охватывающих оба полушария . Такая интерпре тация противоречит данным , полученным , напри мер , в работе [ Язев , Сидоров , 2007]. Здесь описан « эффект дополнительности » в долготном распреде лении КА , развивающихся в северном и южном по лушариях . В подавляющем большинстве случаев диапазон долгот , где наблюдается КА в одном из полушарий ( северном или южном ), отличается тем , что в противоположном полушарии ( южном или северном ) КА в тот же период времени отсутствуют ( хотя могут развиваться в других диапазонах дол гот ). Случаи одновременного развития КА на одних и те же долготах в северном и южном полушариях крайне редки и относятся , как правило , к периоду около максимума цикла солнечной активности . Учитывая это обстоятельство , следует констатиро вать , что вывод о « долготных КА », сделанный без учета конкретной информации о гелиографических координатах индивидуальных КА , в большинстве случаев является ошибочным .

В целом представленный в работе [ Рябов , Лука - шук , 2010] каталог КА в действительности отражает периоды экстремумов индексов пятенной и вспышеч ной активности , которые , однако , не в полной мере относятся собственно к КА . Поэтому метод описания активности КА в солнечном цикле через интегральные характеристики индексов площади и вспышечной ак тивности должен использоваться осторожно и спосо бен отразить только общие тенденции .

Для более адекватного описания КА удобен метод площадок длительной активности (ПДА), позволяющий выделять так называемые ядра КА – области постоянного пятнообразования в центральных областях КА [Банин, Язев, 1989]. В соответствии с этим методом, если в пределах площадки размерами 20×20º на протяжении трех кэррингтоновских оборотов наблюдается постоянное пятнообразование, эта площадка рассматривается как ядро КА [Банин, Язев, 1991]. Для описания ядер КА введены соответствующие индексы – число ядер КА на данном обороте n и суммарная мощность ядер КА на данном обороте Р (степень запятненности ПДА по 7-балльной шкале 0, 0.5, 1, …, 3 [Язев, 2010в]. Оба индекса определяются раздельно для северного и южного полушария и суммарно для всего Солнца. Такой подход позволяет анализировать только данные о КА, не зашум- ленные вкладом крупных короткоживущих АО либо большим количеством небольших АО.

В целом кривые хорошо коррелированы . Ло кальные всплески и спады относительно среднего тренда , определяемого циклом Швабе – Вольфа , за исключением отдельных событий , хорошо совпадают по времени для индексов ядер КА и чисел Вольфа , хотя соотношение амплитуд для отдельных вспле сков непостоянно . Максимальный коэффициент кор реляции (0.86) чисел Вольфа с суммарной мощно стью ядер КА на диске наблюдается при нулевом лаге кривых ( рис . 2). Аналогичное значение для чи сел Вольфа и числа ядер КА 0.85. Это означает , что , как указано выше , в первом приближении ( но не бо лее ) подход , примененный Рябовым и Лукашук , от ражает общие закономерности развития КА .

Рис . 1. Вариации среднемесячных значений: а – числа ядер КА n ; б – мощности ядер КА Р (ось ординат слева) в сопоставлении с числами Вольфа (тонкая кривая, ось ординат справа). По оси абсцисс – число месяцев с декабря 1979 г.

Рис . 2. Кросскорреляционная функция для среднемесячных значений чисел Вольфа и суммарной мощности ядер КА.

Таблица 1

Параметры ядер КА в 22–24-м циклах солнечной активности

|

Цикл |

Число анализируемых оборотов цикла |

Число оборотов с ядрами КА |

Среднее число ядер КА за оборот |

Средняя удельная мощность ядра КА за оборот* |

Суммарная мощность ядер КА за цикл |

Средняя мощность ядер КА за оборот |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

22 |

130 |

101 |

4.31 |

1.11 |

613 |

6.07 |

|

23 |

168 |

124 |

4.49 |

1.09 |

866 |

6.98 |

|

24 (неполный) |

32 первых |

17 |

1.29 |

0.97 |

40 |

2.35 |

*Учитывались только обороты с ядрами КА (столбец 3).

Таким образом , анализ данных по двум циклам указывает на то , что значения чисел Вольфа в зна чительной степени определяются параметрами КА и только отчасти – стохастическим компонентом про цесса пятнообразования ( короткоживущими груп пами пятен ).

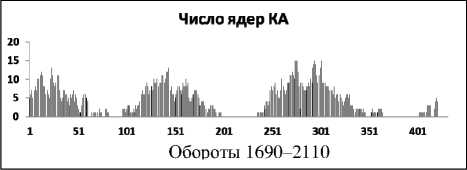

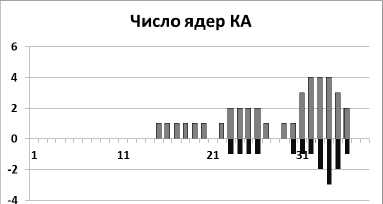

На рис . 3 показано изменение пооборотного ко личества одновременно наблюдавшихся на Солнце ядер КА в период с января 1980 по май 2011 г .

Видно , что одновременно на Солнце наблюдает ся не более пятнадцати ядер КА . Это происходит в эпоху максимумов циклов . По числу одновременно наблюдаемых ядер КА 23- й цикл Швабе – Вольфа превосходит 22- й и , возможно , 21- й цикл ( по по следнему данные неполны ).

Ход суммарной мощности P ядер КА за тот же период показан на рис . 4.

Средние значения параметров ядер КА в 22–24- м циклах приведены в табл . 1. Значения средней удельной мощности ядра КА ( суммарной мощности ядер КА на данном обороте , отнесенной к числу ядер КА на этом обороте ) оказались близки : в 22- м цикле – 1.11, в 23- м цикле – 1.09.

Следует отметить, что в расчетах этого показателя учитывались те обороты, в которых КА наблюдались на солнечном диске. Так было далеко не всегда. В 22-м цикле «нулевых» оборотов было 29 из 130, в 23-м цикле 44 (!) из 168, в 24-м – 15. В начале 24-го цикла оказалось максимальное число «нулевых» в смысле наличия КА оборотов – 15 (в начале 22-го цикла было всего шесть «нулевых» оборотов, в начале 23-го цикла – 14). Общее число оборотов для исследуемого периода в соответствующем цикле приведено в столбце 2 табл. 1, число оборотов, в которых наблюдалось хотя бы одно ядро КА, указано в столбце 3. Значения средней мощности ядер КА, приходящейся на оборот, без учета тех оборотов, когда ядра КА отсутствовали, приведены в столбце 7. Следует отметить, что значения этого параметра выросли в 23-м цикле по сравнению с 22-м циклом.

Промежуток времени между концом цикла , оп ределяемым по исчезновению последнего ядра КА , и появлением первых ядер нового цикла в последнее время увеличивается ( рис . 5).

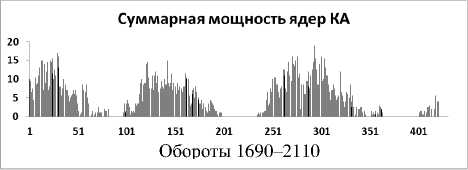

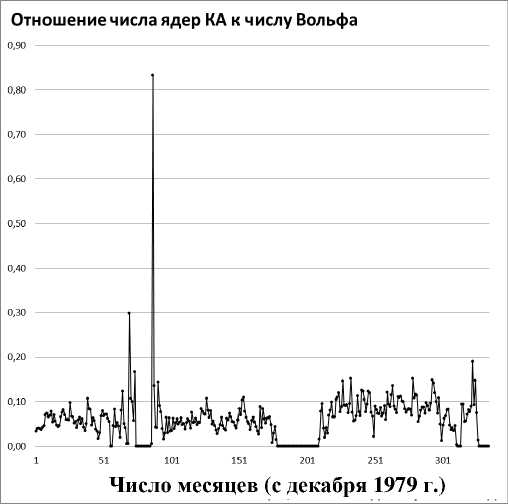

В целом о тенденциях в изменении значений ин дексов , описывающих КА в цикле , говорить трудно из - за малой статистики . Тем не менее , можно сде лать предварительные выводы , анализируя такие параметры , как отношение среднемесячных значе ний числа ядер КА и числа Вольфа n / W , а также мощности ядер КА и числа Вольфа P / W .

Можно отметить , что отношения рассматривае мых величин практически не модулируются циклом и представляют собой сравнительно постоянные вели чины , флуктуирующие около среднего значения в течение всего цикла , за исключением сильных флук туаций в начале и конце цикла ( особенно в периоды минимумов 21/22- го и 23/24- го циклов ). Эти средние значения для 22- го и 23- го циклов приведены в табл . 2.

Таблица 2

Рис . 3. Число ядер КА на Солнце на каждом кэрринг-тоновском обороте. Первая точка – оборот 1690 (начало 1980 г.) последняя точка – оборот 2110 (май 2011 г.).

Параметры К А в 22 -м и 23-м циклах

|

22-й цикл |

23-й цикл |

|

|

n / W |

0.06 |

0.09 |

|

P / W |

0.06 |

0.11 |

Рис . 4. Суммарная мощность ядер КА на Солнце на каждом кэррингтоновском обороте. Первая точка – оборот 1690 (начало 1980 г.), последняя точка – оборот 2110 (май 2011 г.).

Рис . 5. Рост промежутка времени между исчезновением последних ядер КА в конце цикла и появлением первых ядер КА в начале следующего цикла: 1 – минимум циклов 21/22, 2 – циклов 22/23, 3 – циклов 23/24.

Параметры n / W и P / W отражают относительный вклад КА в общий процесс пятнообразовательной дея тельности Солнца . Можно констатировать , что доля КА увеличилась в 23- м цикле Швабе – Вольфа , по крайней мере , по сравнению с 22- м циклом . Следует обратить внимание на значительный ( более 40 %) рост суммарной мощности ядер КА в 23- м цикле по срав нению с циклом 22 ( см . табл . 1, столбец 6). Таким образом , в цикле 23 вырос как абсолютный , так и относительный вклад КА в пятнообразовательную деятельность Солнца .

Помимо того, следует отметить тенденцию роста числа протонных вспышек из популяции [] от цикла к циклу начиная с 1976 г. (табл. 3). Возможно, это связано с ростом суммарного числа ядер КА от цикла к циклу (табл. 4). Первая вспышка в 24-м цикле из рассматриваемой группы событий, воздействующих на природную среду, произошла уже через девять месяцев после минимума цикла, что заметно раньше, чем в трех предыдущих циклах (задержки – 15, 13 и 18 месяцев для 21-, 22- и 23-го циклов соответственно). С марта по август 2011 г. на Солнце произошло пять вспышек из этой популяции – подобно предмакси-мальному 1999 г. в цикле 23.

Таблица 3

|

Мощные вспышки в ядрах КА за период с 1976 по август 2010 г. |

|||

|

Номер цикла |

Северное полушарие |

Южное полушарие |

Всего |

|

21 |

29 |

22 |

51 |

|

22 |

32 |

32 |

64 |

|

23 |

35 |

35 |

70 |

|

24 |

4 |

1 |

5 |

Таблица 4

Ядра комплексов активности за период с 1987 по июнь 2010 г.

|

Номер цикла |

Северное полушарие |

Южное полушарие |

Всего |

|

22 |

52 |

52 |

104 |

|

23 |

69 |

77 |

146 |

|

24 |

9 |

4 |

13 |

Рис . 6. Отношение n / W среднемесячных значений числа ядер КА к числу Вольфа.

Рис . 7. Отношение P / W среднемесячных значений мощности ядер КА к числу Вольфа.

-

1. Комплексы активности в начале 24- го цикла Швабе – Вольфа

В текущем 24- м цикле Швабе – Вольфа по фор мальным признакам к июлю 2011 г . идентифициро вано 13 ядер КА – девять в северном и четыре в южном полушарии . Первое ядро КА в северном по лушарии появилось через 13 оборотов после мини мума 23/24- го циклов , в южном – через 21 оборот . Задержки относительно точек минимума составили соответственно девять и девять оборотов в 22- м цик ле , 16 и 23 оборота в 23- м цикле . Таким образом , асимметрия активности КА между северным и юж ным полушариями , отмеченная в цикле 23 и про явившаяся , в частности , в расфазировке активности между полушариями [ Язев , 2009], наблюдается и в новом цикле .

Сравним параметры развития КА на начальной стадии цикла в 23- м и 24- м циклах Швабе – Вольфа ( рис . 8). Импульсный характер развития ( циклические нарастания мощности ядер КА с последующими спа дами при продолжительности одного импульса шесть – восемь солнечных оборотов ) наблюдался в обоих цик лах и может быть признан типичным [ Банин , Язев , 1989, 1997; Язев , Сидоров , 2007; Язев , 2010 а ]. Тем не менее в деталях развития циклов имеются индивиду альные особенности . В цикле 23 после второго им пульса активность ядер КА уже не падала до нуля в обоих полушариях вплоть до периода вблизи конца цикла . Сумма пооборотных значений мощности всех ядер КА в цикле 24 за первые 35 оборотов составила 49.5 ( в цикле 23 – 74.0). Можно констатировать , что по состоянию на июнь 2011 г . активность КА в 24- м

Рис . 8. Изменение суммарной мощности ядер КА: тонкая линия – 23-й цикл, жирная – 24-й цикл.

цикле , выраженная индексом мощности ядер КА , оказывается ниже , чем для такого же времени с начала цикла в 23- м цикле . Основные отличия заключаются в пониженной активности южного полушария и более плавном росте активности в цикле 24 по сравнению с циклом 23 ( рис . 8).

Сопоставим ход развития КА , выраженный в единицах мощности ядер КА , и ход уровня пятен - ной активности , выраженный в числах Вольфа , в 24- м цикле . Поскольку числа Вольфа традицион но определяются для каждого месяца , а мощность ядер КА определяется пооборотно , значения мощ ности ядер КА были перевычислены для каждого месяца . При этом каждой дате данного месяца при писывалось среднемесячное значение мощности ядер КА , определенное для соответствующих сол нечных оборотов в течение данного месяца , после чего находилось среднее значение мощности для данного месяца . Результаты показаны на рис . 9.

Видно , что кривые хорошо коррелированы . Ана лиз графиков и характеристик развития пятенной активности в целом позволяет подтвердить сделан ный выше вывод о том , что величина W определяет ся прежде всего вкладом долгоживущего компонен та , т . е . комплексов активности . Во время проме жутков между импульсами развития КА пятенная активность не падает до нуля : на диске остаются небольшие короткоживущие группы . График пока зывает , что их вклад сравнительно невелик и меня ется со временем .

Импульсы развития ядер КА представлены на рис . 10, где указано пооборотное количество ядер КА в северном и южном полушариях , начиная с оборота

Рис . 9. Ход среднемесячных чисел Вольфа (тонкая линия, ось ординат слева) и среднемесячных значений мощности ядер КА (жирная линия, ось ординат справа) на фазе роста 24-го цикла солнечной активности.

Число оборотов от начала цикла

Рис . 10. Число ядер КА на начальной фазе роста 24-го цикла солнечной активности в северном (серый цвет) и южном (черный цвет) полушариях. Числу ядер КА в южном полушарии приписаны отрицательные значения.

2078 ( точки минимума 23/24- го циклов ). Ядра КА возникают квазисинхронно в обоих полушариях , но на разных долготах . Поскольку продолжительность жизни ядер КА в начале цикла невелика , общая про должительность каждого импульса также невелика ( шесть – восемь оборотов ). Первый и второй импуль сы завершились полным исчезновением ядер КА в обоих полушариях .

Заключение

-

1. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том , что значительный вклад в значение такого общеупотребительного индекса солнечной активности , как число Вольфа , вносит популяция АО , входящих в состав КА . Независимые способы описания хода пятнообразования с помощью чисел Вольфа ( индекс W ) и с позиций развития КА ( индек сы n и Р ) дают сходные результаты – соответствую щие кривые высоко коррелированы . Подробный ана лиз развития КА в начале 24- го цикла показывает , что импульсный характер изменений W практически полностью определяется вариациями индексов КА . Ядра КА возникают квазиодновременно ( в течение одного - двух оборотов ), развиваются синхронно и в течение двух - трех оборотов исчезают . Среднемесяч ные числа Вольфа практически воспроизводят тот же характер временного хода , формируя импульсы про должительностью шесть – восемь оборотов .

-

2. Полученный результат , помимо прочего , мо жет свидетельствовать в пользу существования двух компонентов пятенной активности , связанных соот ветственно с КА и короткоживущими группами пя тен . В работе [ Иванов , 1986] обосновано предполо жение , что одна из систем магнитных полей , прояв ляющаяся в виде мощных долгоживущих центров активности ( по сути , ядер КА ), образует крупно масштабную структуру с ячейками , размеры кото рых составляют 90º по гелиодолготе , что вблизи экватора превышает 1000 Мм . Эта система вращается как твердое тело с периодом 27.3 сут и , по - видимому , связана с глобальным полем Солнца , лежащим в осно вании конвективной зоны . Возле границ ячеек такого поля концентрируются мощные группы пятен . Дру гая компонента , соответствующая фоновому маг нитному полю , согласно Е . В . Иванову , образует структуру с ячейками , размеры которых составляют 20–40º (240–480 Мм ), период вращения элементов этой системы – факелов и небольших пятен – соот ветствует 27.6–27.8 сут . Система фоновых полей связана в рамках этой концепции с промежуточным ярусом конвекции , который лежит между ярусами конвекции , определяющими супергрануляцию и систему гигантских ячеек . Следует отметить , что эта идея согласуется с моделью формирования магнит -

ного потока и эволюции пятен и крупномасштабных полей , предложенной Мак - Интошем и Вилсоном [McIntosh, Wilson, 1985].

-

3. Показано , что параметры КА меняются от цикла к циклу . Промежуток времени между исчез новением последнего ядра КА в цикле и появлением первого ядра КА в следующем цикле увеличивается в течение последних трех циклов . Число ядер КА в 23- м цикле было на 40 % больше , чем в 22- м ( см . табл . 4). Поскольку значения удельной мощности ядер КА в циклах 22–23 оказались близкими , сум марная мощность ядер КА в 23- м цикле , так же как и число ядер КА , на 41 % превысила соответствую щий показатель для 22- го цикла .

На более поздних фазах циклов ( например , цик лов Швабе – Вольфа 22–23) картина становится ме нее регулярной , однако импульсы в развитии КА продолжаются . Поскольку на околомаксимальной стадии цикла нарастают и общее число ядер КА , и продолжительность жизни ядер КА [ Язев , 2010 а ], увеличивается продолжительность ( до 11–16, в среднем 13 оборотов [ Банин , Язев , 1997; Язев , 2010 а ]) и усложняется структура каждого импульса .

Представление о существовании двух компонент магнитного поля , связанных с разными конвектив ными структурами , разрабатывается Ю . Р . Ривиным [ Ривин , 1989, 1997]. Одна из компонент связана с дипольным полем Солнца , имеющим периодич ность 22 года , другая – с квадрупольным полем с периодом 11 лет . Вторая компонента больше по ам плитуде , чем первая . При этом глубина генерации двух систем в конвективной зоне различна : квадрупольное поле формируется вблизи дна конвективной зоны , ди польное поле – в верхней части средних слоев . В кон тексте проблемы формирования КА за формирование КА должна « отвечать » квадрупольная система . Если это так , то естественно ожидать неравномерного рас пределения КА по гелиодолготе , что подтверждается результатами [ Иванов , 1986; Язев , Сидоров , 2007; Язев , 2010 а ].

По-видимому, мы наблюдаем постепенный рост степени геоэффективности КА в течение, как минимум, анализируемого периода. Количество вспышек из популяции [ ] монотонно увеличивается от 21-го к 23-му циклу (см. табл. 3). Первая вспышка этого класса в цикле 24 произошла существенно раньше, чем первые вспышки в циклах 22 и 23 (хотя первое ядро КА появилось существенно позже). Следует отметить, что, хотя рост цикла 24 по индексам ядер КА происходит медленнее, чем рост цикла 23, вспышечная активность ядер КА уже превосходит таковую в цикле 23 (по состоянию на август 2011 г.). Еще раз следует отметить, что анализу подвергались только вспышки из указанной популяции, в которую не входят многие мощные рентгеновские вспышки.

Ограниченная статистика не позволяет делать детальный прогноз дальнейшего поведения КА в те кущем 24- м цикле . Возможны следующие варианты .

-

1. Не исключено , что значения параметров ядер КА колеблются в соответствии с правилом Гневы - шева ( согласно которому чередуются « высокий » и « низкий » циклы ) и отмеченные выше различия ме жду 22- м и 23- м циклами повторяют данную зако номерность . В этом случае можно ожидать , что па раметры ядер КА в 24- м цикле окажутся ближе к показателям для 22- го , чем для 23- го цикла .

-

2. Не исключено , что мы наблюдаем модуляцию числа и мощности КА более низкочастотными цик лами , которая приводит к постепенному изменению глобального режима солнечной активности . В поль зу этой гипотезы говорят как монотонный рост чис -

ла протонных вспышек из исследуемой популяции от цикла к циклу начиная с 1976 г . ( весь период мо ниторинга таких событий ), так и характер вариаций целого ряда параметров солнечной активности за последние десятилетия , представленных , например , в работе [ Обридко , 2009]. В этом случае , который авторам представляется более вероятным , измене ния параметров КА от цикла к циклу должны быть добавлены к списку долговременных изменений других индексов солнечной активности .

Режим генерации КА , несомненно , связан с па раметрами глобального магнитного поля Солнца и , возможно , с режимом формирования крупномас штабных конвективных ячеек [ Язев , 2010 а ]. По скольку такие ячейки , вероятно , дают основной вклад в альфа - эффект , интенсивность генерации магнитного поля конвекцией оказывается пропор циональной квадратному корню из числа таких яче ек [ Кичатинов , Олемской , 2010]. Если наблюдения показывают , что на протяжении циклов 22–23 на растает общее количество ядер КА , это может озна чать , что усиливается квадрупольная компонента солнечного магнитного поля и магнитная энергия перераспределяется от короткоживущих небольших АО в сторону долгоживущих и крупномасштабных образований – комплексов активности . По - видимому , это должно приводить к уменьшению среднемесячных чисел Вольфа , с одной стороны , и росту числа ядер КА и соответствующему росту общей вспышечной активности Солнца , с другой стороны , что и на блюдается на примере 22–24- го циклов . Но тогда следовало бы ожидать опережающего роста актив ности ядер КА в начале цикла 24, чего пока не на блюдается . Видимо , ситуация более сложная . Не исключено , что высокая активность ядер КА в 24- м цикле Швабе – Вольфа еще проявится , несмотря на ожидаемую небольшую высоту цикла .

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 11-02-92202- Монг _ а « Изучение комплексов актив ности и их проявлений в хромосфере и короне Солнца », госконтракта № 02.740.11.0576 « Иссле дование солнечных активных образований на ос нове комплекса обсерваторий Института солнеч но - земной физики СО РАН и Иркутского государ ственного университета , подготовка научно педагогических кадров в рамках НОЦ », а также проекта № 2.2.3.1/13693 « Исследование проявле ний солнечной активности на фазе минимума и фазе начального роста цикла солнечной активно сти с использованием цифрового астрокомплекса астрономической обсерватории ИГУ » в рамках аналитической ведомственной целевой програм мы Минобрнауки « Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2011 гг .)».