Комплексы казенных винных складов: проблемы сохранения и перспективы развития

Автор: Стародубцева Татьяна Владимировна

Журнал: Вестник национального исследовательского института культурного наследия @niikn

Рубрика: Вопросы архитектуры и реставрации

Статья в выпуске: 1 (5), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена вопросам строительства казенных винных складов, связанных с общегосударственной законодательной политикой конца XIX – начала XX вв. В основе исследования анализ истории строительства казенных винных складов, которые дают возможность сформировать целостное представление о крупных промышленных ансамблях спиртзаводов, расположенных в городах России. Проведен анализ архивных материалов: чертежей, архивных планов. Актуальностью темы исследования заключается в необходимости изучения развития промышленных предприятий, дающее возможность сформировать целостное представление о социальных и культурных аспектах возведения казенных винных складов и последующем современном сохранении и использовании исторических промышленных объектов, предотвращения их от разрушения и повышения общественного сознания о значимости данных объектов. В данной работе рассмотрено текущее состояние объектов культурного наследия, приведены современные проблемы использования винных складов и выделены предложения для сохранения и наделения новой функцией производства зданий, а также использованию в современных условиях

Объект культурного наследия, казенный винный склад, охрана, проект, приспособление, сохранение

Короткий адрес: https://sciup.org/14131939

IDR: 14131939 | УДК: 72.03 | DOI: 10.24412/3034-4557-2025-15-96-125

Текст научной статьи Комплексы казенных винных складов: проблемы сохранения и перспективы развития

Одним из наиболее известных промышленных комплексов являются казенные винные склады, выстроенные в период правления Николая II. В конце XIX века остро стоял вопрос «народного пьянства», что повлекло за собой реформу винной отрасли – организация винной монополии от 6 июня 1894 года, согласно которой винокуренные заводы оставались во владении частных предпринимателей, но продукция сдавалась на вновь отстроенные винные склады, где проходил этап очистки и доводилась до нужной кондиции и передавалась в продажу в специальных магазинах (лавках). Такая реформа должна была решить проблему со спаиванием низкокачественной водкой и массовыми крестьянскими бунтами. Иными словами, государство брало на себя обязательство продавать только «чистое вино», то есть смесь ректификованного спирта с водой практически без естественных примесей — эфиров, альдегидов и сивушного масла.

Питейная реформа в начале 1894 года была проведена по инициативе министра финансов С. Ю. Витте. Юридической основой винной монополии стал закон «Положение о казенной продаже питей», в котором излагались общие принципы реформы. Данная реформа была направлена на пополнение казны государства и стабилизацию курса рубля, что повлекло за собой строительство казенных винных складов. Согласно воспоминаниям, С. Ю. Витте писал: « Основная мысль питейной монополии заключается в том, что никто не может продавать вино, иначе как государство, и производство вина должно быть ограничено теми размерами, в каких сие вино покупает государство, а следовательно, и удовлетворять тем условиям, какие государство ставит как откупщик ». Получается, что только государство может продавать вино, а производство должно соответствовать закупкам и условиям, установленным государством.

Для осуществления программы были разработаны типовые проекты для комплексов Казенных винных складов (КВС) различных разрядов и категорий. Разряды определялся объёмом годовой производимой продукции, измеряемой в ведрах (1 ведро равнялось 12 литрам) [Столин, Чесноков, Кригер 2020]. Самыми крупными предприятия были I разряда, где в год производилось – от 100 тыс. до 200 тыс. ведер, потом II разряда – от 50 тыс. до 100 тыс. ведер и III разряда - 50 тыс. ведер вина. Предприятия производимостью свыше 200 тыс. ведер относились к внеразрядным предприятиям, которые в свою очередь тоже делились на категории: III категория – свыше 200 тыс. до 400 тыс. ведер вина, II категория – свыше 400 тыс. до 700 тыс. ведер и I категория – свыше 700 тыс. ведер вина. Для проектирования и строительства казенных винных складов были приглашены архитекторы и инженеры, создана особая комиссия, в задачи которой входило разработка и рассмотрение проектов и смет намеченных к строительству спиртоочистительных заводов. Для осуществления и контроля за строительством винных складов был принят ряд регулирующих документов: «Инструкция строительным комиссиям для заведывания и наблюдения за постройками для надобностей казенной винной операции», «Правила о производстве построек и наблюдений за исправным состоянием казенных зданий для надобностей казенной винной операции», «Технические условия, которым должны удовлетворять строительные материалы, употребляемые при постройках зданий для надобностей казенной винной операции». Ответственность за строительство возлагалась на губернское управление и местные строительные комитеты. С 1895 по 1902 года строительство заводов было распространено по всей территории Империи, в том числе на современных территориях Беларуси, Украины, Казахстана, Финляндии и др.

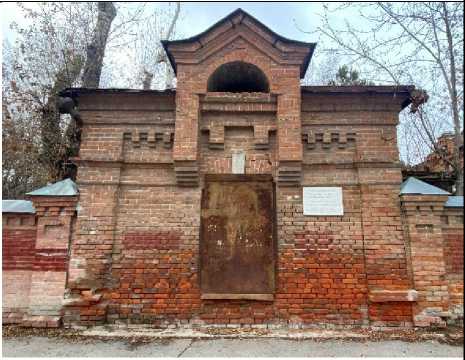

Казенные очистные винные склады – это комплекс зданий, включавший в себя главное здание склада, здание цистерн, бондарку, конюшню и сторожки, жилой дом и другие службы. Казенные винные склады возводились по образцовым (типовым) проектам Особой Технической Комиссий и утверждались к исполнению Министром Внутренних Дел.

В 1895 году министром финансов была утверждена Инструкция строительным комиссиям, в которой определялся порядок, состав и обязанности таких комиссий при возведении складов. В процессе возведения заводов комиссия рассматривала и решала проблемы строительства в конкретных городах и на конкретных участках, рассматривала проекты и сметы, наблюдали за правильным ходом работ и осуществлять надзор за строительными материалами и платежами. При разработке типовых проектов соблюдали ряд правил и требований: проектные чертежи должны были быть исполнены на коленкоровой кальке и включать в себя генеральный план, поэтажные планы, фасады, разрезы, чертежи деталей и наличие пояснительной записки с указанием условий местности, грунта, высоты стояния грунтовых вод, указывались качества строительных материалов и растворов. [Латышева 2013]. Так, например, при возведении Курского казенного винного склада в июле 1898 года подрядчики подали заявление с просьбой пересмотреть проекты строительства винных складов. Вопросы у подрядчиков вызвало то обстоятельство, что «во всех этих постройках известковый раствор рассчитан на малое процентное отношение извести по отношении к песку1. При строительстве Тамбовского КВ, согласно данным архивного фонда Тамбовского губернского акцизного управления, сохранились документы о работе Тамбовского винного склада, младший ревизор Тамбовского акцизного управления М.А. Архангельский в ходе проверки обнаружил некоторые недостатки в работе винного склада и описал их в своём отчёте 31 апреля 1907 года. Прежде всего, отмечал смену в 1906 году заведующего складом Андриевского новым заведующим Кочаровским, а также отметил любопытный факт «проверки металлического спиртомера, функционирующего в разливном отделении. Спиртомер проверялся всего один раз в 6 месяцев». Одновременно сообщалось, что винохранилища содержатся в полном порядке, но обращалось внимание на то, что «при постройке винохранилищ в окна не были вделаны решётки, последнее было бы гарантией от возможности проникнуть внутрь за вином…»2.

Помимо вновь выстроенных объектов на совершенно новых участках, была распространена практика покупки Министерством финансов существующих спиртоочистительных заводов частных владельцев и приспособление с достраиванием новых зданий. Так было в городе Пермь, где 21 декабря 1893 года Министр финансов дал полномочия управляющему акцизными сборами Пермской губернии на покупку спиртоочистительного завода, принадлежавший торговому дому Суслиных, при условии, что «казна сможет создать на заводе все необходимые устройства для увеличения его мощности до 650 тысяч ведер, считая на полугар». В то же время, весной 1894 года, также был приобретен соседний участок городской земли 3 . В Курске напротив Казенного винного склада, на противоположной стороне улицы Халтурина расположен спиртоочистительный завод генерал-майора С.И. Сперанского. 30 ноября 1898 года В.Н. Горяинов, действовавший по доверенности генерал-майора С.И. Сперанского и Управляющий акцизными сборами Курской губернии Э.А. Шпицбарт заключили «Договор по ректификаци спирта для надобностей казенной винной операции», в котором указывалось: «Генерал-майор Сперанский обязывается устроить на свой счет к 1 января 1900 года спиртоочистительный завод в г. Курске производительною силою в 280 рабочих дней не менее 400 000 ведер, считая на 40%, для производства в оном, для надобностей казенного управления, ректификованного сырого спирта»4.

При проектировании новых корпусов казенного склада в первую очередь производственные процессы определили объемно-пространственную композицию строений: здание склада было запроектировано с горизонтальным потоком организации производства: прием спирта → фильтрация → разлив → упаковка → продажа. Здание цистерн было запроектировано с вертикальным хранением баков. От объема перерабатываемого спирта зависела величина строящегося здания. Самые крупные склады возводились в губернских городах. Так, например, в губернском городе Воронеж был возведен склад на 500 тыс. ведер, в уездном городе Острогожске и Бутурлиновке – на 200 тыс. ведер, в городе Валуйки – на 150 тыс. ведер. Архитектурный стиль, в котором были запроектированы данные ансамбли – краснокирпичный, с элементами, характерные для периода эклектики.

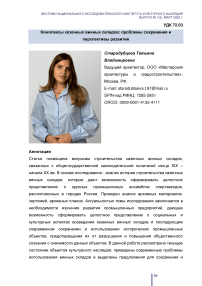

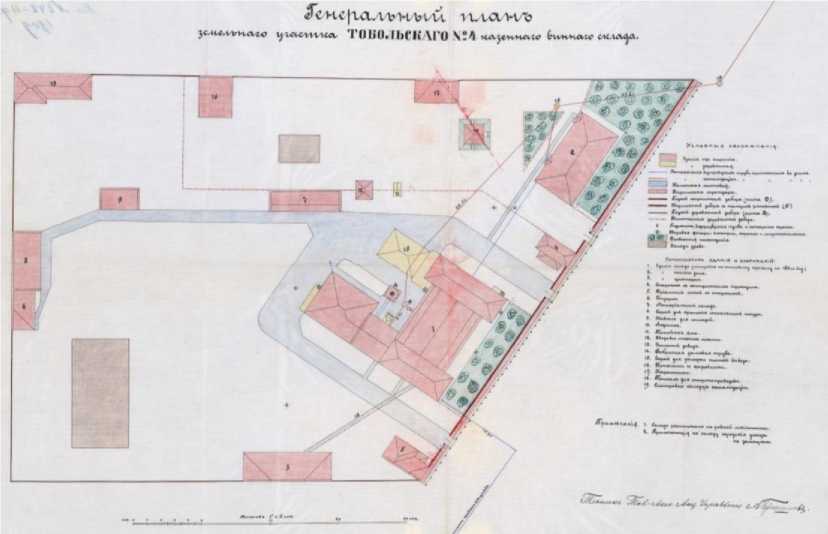

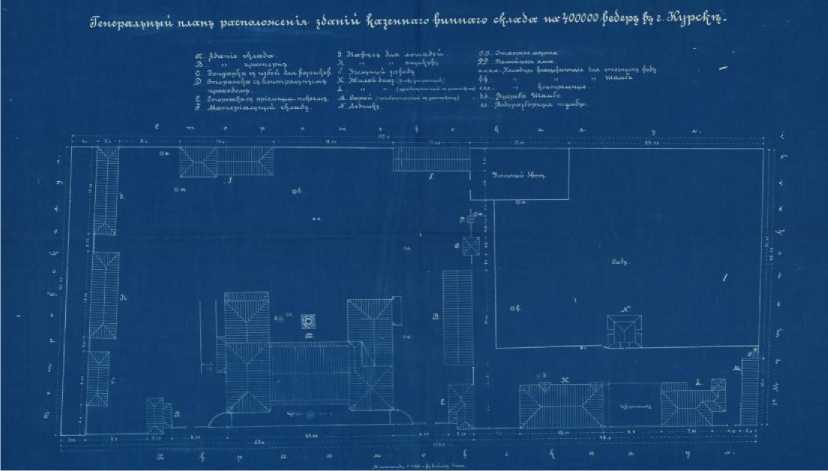

При рассмотрении типовых чертежей для возведения Казенных винных складов (Рисунок 1 – Рисунок 3) видно, что территории разделяются функционально: производственные зоны, занимавшие 2/3 площади всей территории, включающие главный корпус склада, здание цистерн, контрольный и приемный проход, бондарку, материальный склад, навесы; зону подготовительного производства со зданием угольного завода и жилую зону, в состав которой входил жилой дом, возводимый по типовому проекту, сад, каретник и конюшня. Территория КВС обязательно ограждалась кирпичным забором, а постройки ориентировались параллельно участку, где в центре располагалось главное здание казенного винного склада, по двум сторонам от него – здания сторожек. Перед главным зданием всегда устраивался сад, огороженный забором с металлической оградой.

Рисунок 1. Генеральный план земельного участка Тобольского № 4 казенного склада, 1898–1914 гг.5

Рисунок 2. Генеральный план расположения зданий казенного винного склада на 400000 ведер в г. Курск, 1890-1914 гг.6

-

5 РГИА. Ф. 575. Оп. 10. Д. 239. Л. 2.

-

6 РГИА. Ф. 575. Оп. 10. Д. 72. Л. 17.

Рисунок 3. Генеральный план земельного участка Курганского № 2 казенного винного склада7

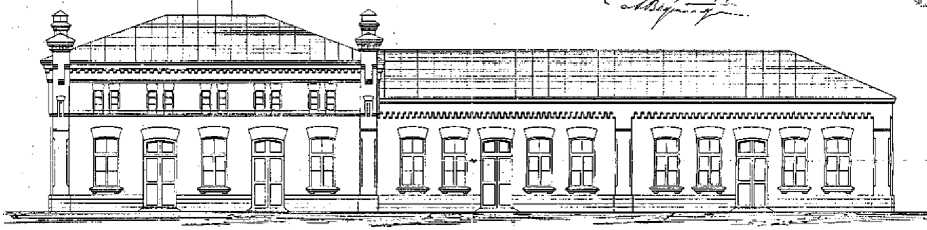

При рассмотрении типовых чертежей, выявлено семь разновидностей главных производственных корпусов: (600 тыс. вед., 500 тыс. вед., 400 тыс. вед., 300 тыс. вед., 200 тыс. вед., 150 тыс. вед., 100 тыс. вед.), которые отличаются архитектурным решением фасадов и схемой плана.

Таблица 1. Анализ типологии и архитектурного оформления главногоздания КВС

|

№ |

Производитель-ность вина |

Схема фасада/ плана |

Краткое описание |

Ареол распространения (сохранившиеся КВС) |

|

1 |

600 тыс. ведер |

Двухэтажное с мансардными этажами и подвальным этажом здание, объемно пространственная |

Калуга, Нижний Новгород, Рязань, Ростов-на-Дону, Тамбов, Тула, Ярославль |

7 Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Комплекс казенного винного склада», расположенного по адресу: г. Курган, ул. Урицкого, 36.

|

к 1 ■ 1 к 1 “ТЕ"' р-р-гд ■ri....?;.—д: |

конфигурация которого - симметричная, приближенная к «Т»-образной форме плана. Главный фасад фланкируется трехосевыми ризалитами. На центральной оси симметрии расположен одноосевой ризалит. |

|||

|

2 |

500 тыс. ведер |

В ш i.Li........._i_u |

Двухэтажное с мансардным этажом в трехосевом ризалите и подвальным этажом здание. Объемно пространственная композиция имеет «П»-образную конфигурацию. Главный фасад разделяется по горизонтали двумя ризалитами. |

Воронеж, Саратов |

|

3 |

400 тыс. ведер |

“"’■"■ л JTj«W *

■ar ^ Г _'Й* " -Жшвиий фчлф. f“ “ *И * Ш * . 1 N «.,_|>t>a|ia|iii J ■ ;„„}—LJj |

Двухэтажное с мансардными этажами в ризалитах и подвалом здание. Объемнопространственная композиция «П»- образная. Главный фасад симметричный, фланкирован ризалитами. |

Астрахань, Борисоглебск, Владимир, Иркутск, Казань, Кострома, Краснодар, Курск, Красноярск, Новый Оскол, Омск, Орел, Рыбинск, Тверь, Томск |

|

4 |

300 тыс. ведер |

ЕЬшп 1 11 1 |

Двухэтажное с мансардным этажом в трехосевом ризалите и подвальным этажом здание. Угловые объемы пониженной этажности. Объемнопространственная композиция «Г»- образной формы. Главный фасад асимметричный. |

Алатырь, Архангельск, Балашов, Бежецк, Брянск, Волгоград, Вологда, Елабуга, Елец, Ефремов, Киров, Княгинино, Курган, Ливны, Льгов, Майкоп, Нерчинск, Нижний Ломов, Пенза, Пермь, Саранск, Сарапул, Улан Уде, Галич, Чита, Шуя. |

|

5 |

200 тыс. ведер |

цд-Kd |

Одно/двухэтажное с мансардным этажом в трехосевом ризалите и подвальным этажом здание. Объемно пространственная композиция «Г»- образной формы. Главный фасад разделяется по горизонтали восьмиосевым и трехосевым ризалитами. |

Александров, Арзамас, Барнаул, Белев, Бийск, Бутурлиновка, Великий Устюг, Касимов, Кашин, Кузнецк, Мариинск, Моршанск, Муром, Новочеркасск, Орск, Острогожск, Сызрань, Таганрог, Тюмень, Ульяновск, Чистополь, Шацк, Яранск |

|

6 |

150 тыс. ведер |

^ и £ аЛи£ ^ — , .Ц^&^Я|Щ ■ । : ИГ Ён": Lb-......U |

Одноэтажное с двухэтажными этажами в ризалитах и подвалом здание. Объемнопространственная композиция «Г»- образная. Главный фасад симметричный, фланкирован двухосевыми ризалитами. |

Белебей Белозерск, Бирск, Бугульма, Валуйки, Верхотурье, Верхнеуральск, Ветлуга, Владикавказ, Глазов, Златоуст, Змеиногорск, Ишим, Камышин, Камышлов, Канск, Киренск, Красноуфимск, Куйбышев, Минусинск, Нижний Тагил, Новоржев, Оренбург, Просквея, Пятигорск, Рославль, Соликамск, Сперлитамак, Ставрополь, Тобольск, Тузулук, Уржум, Чебоксары, Челябинск, Шадринск, Юрьевец |

|

7 |

100 тыс. ведер |

Двухэтажное с подвальным этажом здание «Г»-образное в плане. Главный фасад по горизонтали разделяется трехосевым |

Кузнецк |

|

LEEth |

ризалитом и фланкируется пониженными объемами. |

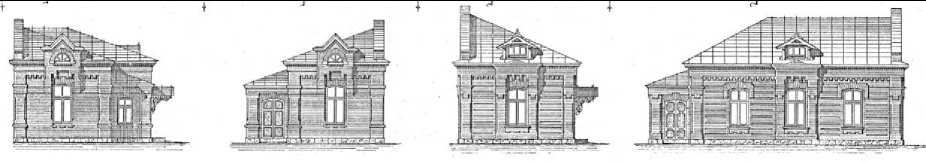

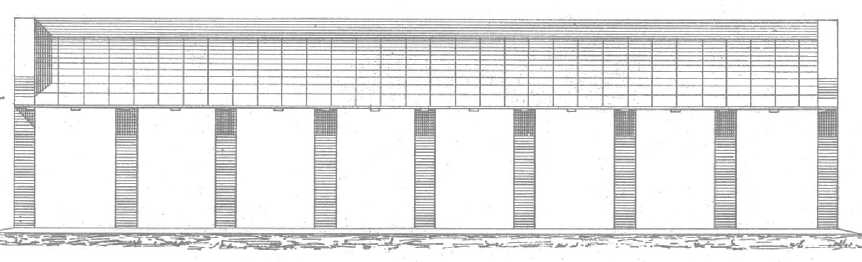

При проектировании главного корпуса одновременно разрабатывались проекты на здание цистерн и дымовых труб, которые отличались габаритами и оформлением фасадов в зависимости от объема производимой продукции. Трубы и здание для цистерн были архитектурно оформлены аналогично главному зданию склада, повторяли формы оконных и дверных проемов, архитектурные детали и стилистику. При отличающемся архитектурном оформлении фасадов объемно-планировочная организация помещения здания цистерн была идентична: прямоугольное в плане здание со вторым светом, на который вела лестница к цистернам.

Здания цистерн

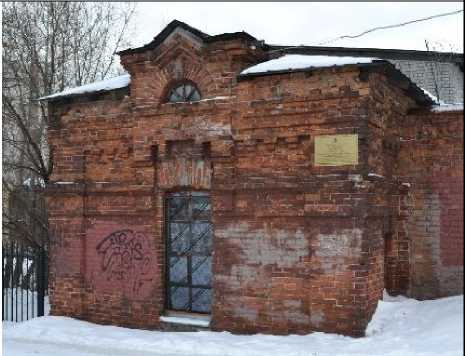

Рисунок 4. Объект культурного

Рисунок 5. Объект культурного

наследия регионального значения «Здание цистерн». Курская область, г. Курск

наследия регионального значения

«Спиртохранилище». Алтайский край, г. Барнаул

Рисунок 6. Объект культурного наследия регионального значения «Спиртохранилище». Костромская

Рисунок 7. Объект культурного наследия регионального значения «Спиртохранилище». Воронежская

область, г. Кострома

область, г. Воронеж

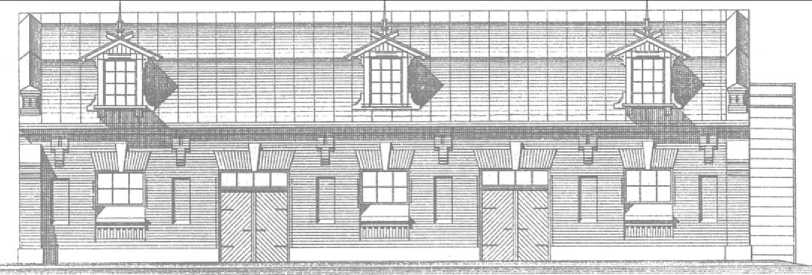

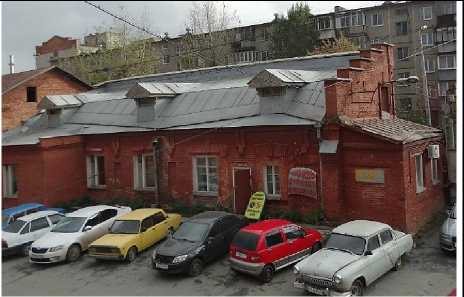

Жилая зона включала в себя дом для служащих при казенном винном складе, сад и службы. Жилые дома были запроектированы двух видом: для складов в 100–200 тыс. ведер вина в год и 300–600 тыс. ведер в год. Два проекта жилых домов отличались между собой габаритами, но имели сходство в виде наличия двух ризалитов дворового фасада, в которых располагались лестничные клетки. В настоящий момент жилые дома в большей степени заняты квартирами и продолжают существовать по своему первоначальному назначению.

Рисунок 8. Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом», первая четверть ХХ в. (г. Курск, ул. Халтурина, 18)8

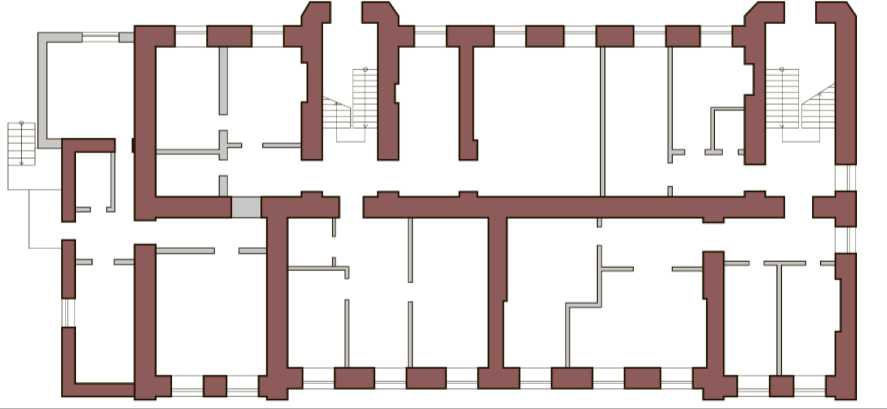

Рисунок 9. План первого этажа объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» (г. Курск, ул. Халтурина, 18)9

-

8 Снимок автора статьи.

-

9 Составлено автором на основании плана БТИ, 2024 г.

Рисунок 10. Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой» (Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Сибирский, 43)10

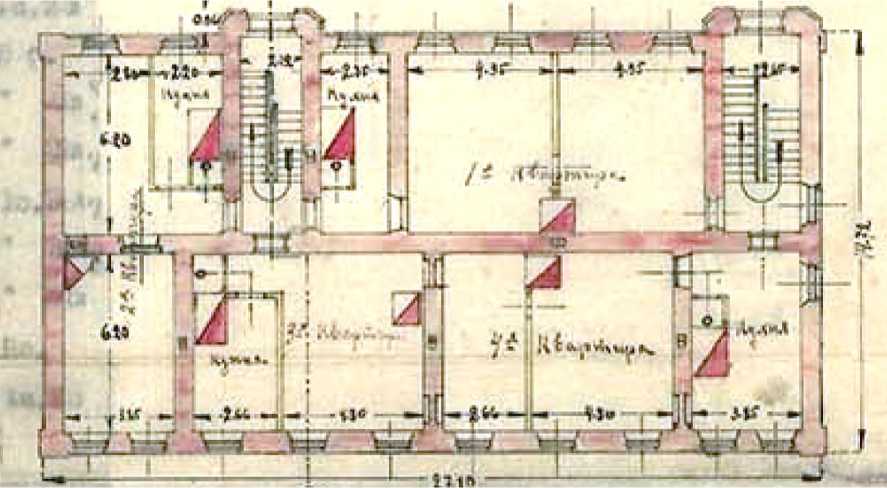

Рисунок 11. Проект реконструкции первого этажа жилого дома при казенных винных складах в г. Барнаул, 1924 г.11

Пояснительная записка типовых проектов казенных винных складов включала в себя проект материального склада (склады для хранения угля, соломы, пробок и др.), проект бондарки (мастерская для ремонта бочек и

-

10 Фотоизображения из открытых источников, [Электронный ресурс]. URL:

-

11 ГААК. Ф.166, Оп. 2, Д. 1.4.

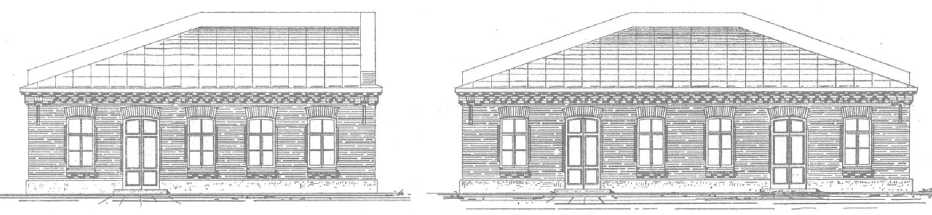

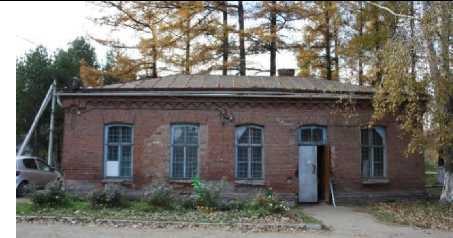

ящиков), проект навесов для хранения бочек, ящиков и лесных материалов, проект дворового отхожего места, ледника. Данные чертежи применялись одинаково ко всем типам КВС не учитывая габариты склада. Из анализа объектов, стоящих на государственной охране, было выявлено, что существует некая путаница в названиях объектов. Так, например, многие строения не были проанализированы при проведении экспертизы и включении в реестр с типовыми чертежами [Евдокимова 1898]. В таблице, приведенной ниже, наглядно показано как выглядят здания согласно типовому проекту и название объектов культурного наследия. Видно, что бондарка часто принимается за материальный склад, проходные путают с кузницами (г. Архангельск), столовыми (Республика Татарстан, г. Чистополь), часовней (г. Ставрополь) и др.

Таблица 2. Анализ служб при казенных винных складах

Бондарка (Бондарная)

Типовой проект каменных материальных складов

Объект культурного наследия регионального значения «Бондарная».

Алтайский край, г. Змеиногорск

Объект культурного наследия регионального значения «Бондарная».

Тюменская область, г. Тобольск

Объект культурного наследия регионального значения «Бондарная».

Алтайский край, г. Барнаул

Объект культурного наследия регионального значения «Материальный сарай». Архангельская область, г.

Архангельск

Объект культурного наследия регионального значения «Однодвухэтажная историческая часть сооружения бывших складов» Челябинская область, г. Челябинск

Объект культурного наследия регионального значения «Материальный скал и кладовая». Костромская область, г. Кострома

Типовой проект бондарок и мастерских для ящиков

Объект культурного наследия регионального значения «Помещение хозяйственное». Омская область, г. Тара

Объект культурного наследия регионального значения «Корпус мастерских». Ульяновская область, г.

Димитровград

Проходная

Типовой проект сторожек, проходых, приемного покоя

Объект культурного наследия регионального значения «Сторожка с приемным покоем». Курская область, г.

Курск

Объект культурного наследия регионального значения «Сторожка с приемным покоем». Тюменская область, г. Тобольск

Объект культурного наследия регионального значения «Сторожка». Костромская область, г. Кострома

Объект культурного наследия регионального значения «Сторожка». Воронежская область, г. Воронеж

Объект культурного наследия регионального значения «Здание флигеля». Омская область, г. Омск

Объект культурного наследия регионального значения «Кузница». Архангельская область, г. Архангельск

Угольный склад

Проект здания для углеобжигательной печи

Объект культурного наследия регионального значения «Склад». Костромская область, г. Кострома

Хозяйственная постройка, расположенная за территорией объекта культурного наследия «Ансамбль казенных винных складов». Тюменская область, г. Тобольск

Объект культурного наследия

Объект культурного наследия

регионального значения «Двухэтажная историческая часть сооружения бывшего регионального значения «Мастерские».

Новосибирская область, г. Куйбышев спиртохранилища». Челябинская область, г. Челябинск

Навесы для склада и лошадей

Типовой проект навеса для склада и лошадей

Объект культурного наследия регионального значения «Навес для подвод и лошадей». Омская область, г.

Тара

Хозяйственная постройка, расположенная за территорией объекта культурного наследия «Ансамбль казенных винных складов». Тюменская область, г. Тобольск

В таблице №2 представлена малая часть объектов, входящих в состав казенных винных складов. Неправильное наименование объектов в структуре ансамбля с историческим наименованием не является значительной проблемой и всегда моет быть исправлено.

Проблемы охраны, реконструкции и приспособления объектов промышленной архитектуры в современную городскую среду

Согласно документу «Список фабрик и заводов Российской Империи» 1907–1909 гг. [Список фабрик и заводов Российской Империи 1912], на территории Империи было выстроено 340 объектов, принадлежавшие Министерству Финансов – Казенные винные склады. На территории в современных границах Российской Федерации, согласно данному списку, насчитывается 183 объекта. Из них, найдено 142 из которых 11 утрачено. Проанализирован 131 объект.

Рисунок 12. Распределение казенных винных складов по субъектам РФ12

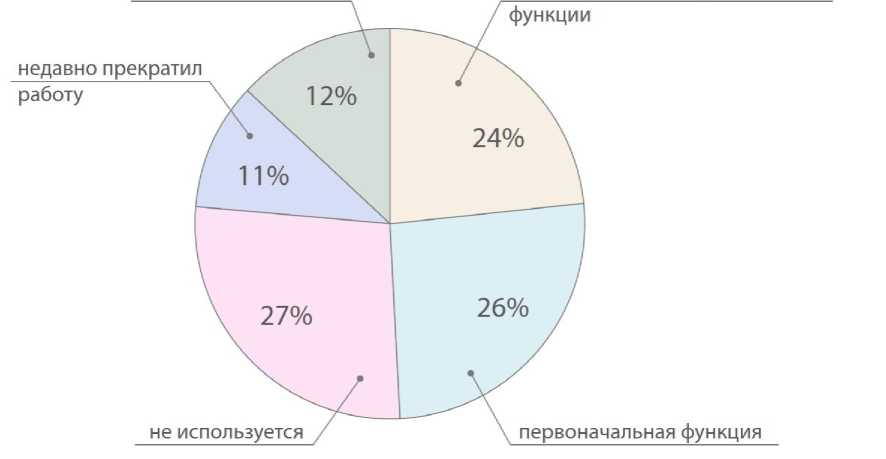

При рассмотрении бывших казенных винных складов были проанализированы объекты на предмет использования, состояния, ансамблевости и охранного статуса. При подсчете данных учитывались не отдельные строения (здания), а общий комплекс, в который могут входить как одно здание, так и весь ансамбль.

По итогам анализа заводских зданий было определено, что наибольший процент зданий бывших Казенных винных складов используется выше тех, что заброшены 62% к 38%. Так, 34 объекта работают по своей первоначальной функции (ликеро-водочные заводы), 31 объект за время своей эксплуатации сменили функцию. Наиболее распространено использование бывших заводских корпусов под здание магазинов, учебных заведений, поликлиник и заводов с другим профилем. 17 объектов приобрели современные функции после реставрации и стали торговыми центрами, ресторанами, деловыми центрами и т.п. 14 объектов были закрыты в 10-20-е годы XXI века и находятся на стадии решения об их использовании и 36 зданий бывших казенных складов не используются уже много лет и тем самым разрушаются.

современная функция используется по второстепенной

Рисунок 13. Анализ использования казенных винных складов13

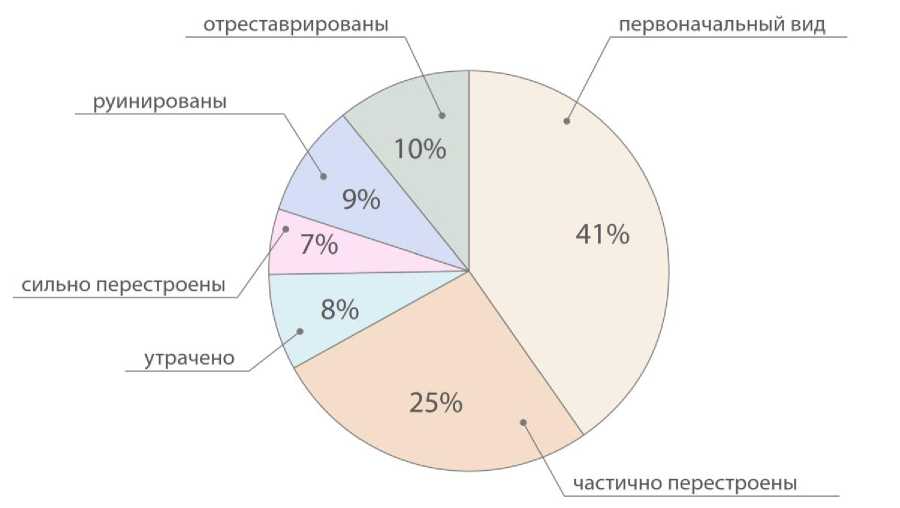

По итогам анализа заводских зданий бывших казенных винных складов было определено, что объектов, сохранившихся больше, чем утраченных 92% к 8%. Сохранившиеся строения были разделены на несколько категорий, где 58 объектов имеют первоначальный вид, 47 – перестроено, 12 объектов руинировано, 11 – утрачено и 14 объектов отреставрировано. В данном анализе было использовано 142 объекта КВС с учетом утраченных.

Рисунок 14. Анализ состояния казенных винных складов14

-

13 Составлено автором статьи.

-

14 Составлено автором статьи.

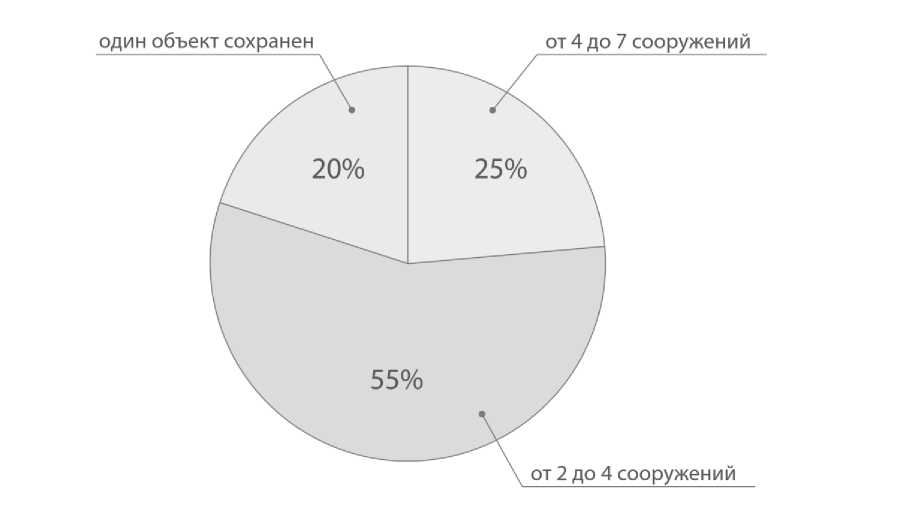

По итогам анализа заводских зданий на предмет ансамблевости, было определено, что объектов, которые почти полностью сохранили строения, выстроенные в конце XIX – начале ХХ веков, куда входит главное производственное здание склада, дымовая труба, здание цистерн, жилой дом, сторожки, склады и ограда - меньше, чем тех объектов, в которых сохранилось минимум 3 здания. Приятным показателем служит тот факт, что наименьший процент занимают те объекты, в которых сохранен только один объект, будь то жилой дом при казенном винном складе, как например, в г. Россошь Воронежской области, в г. Томск, г. Ирбит Свердловской области или главное производственное здание как в г. Нижний Новгород или же хозяйственные строения – объект культурного наследия «Бытовая», 1880- е гг. (Свердловская область, г. Екатеринбург).

Рисунок 15. Анализ ансамблевости казенных винных складов15

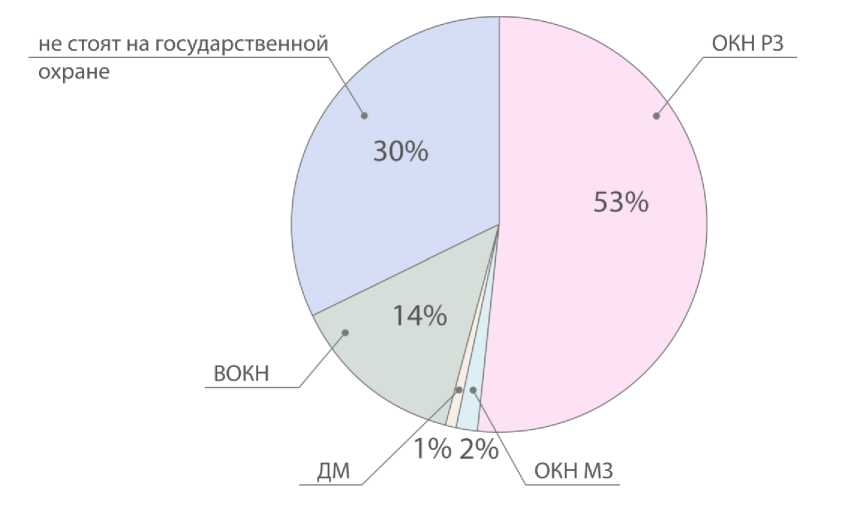

По итогам анализа заводских зданий бывших винных складов на предмет охранного статуса, было определено, что объектов, стоящих на государственной охране как объекты культурного наследия регионального значения (68 объектов), местного (муниципального) значения – 2 объекта (г. Тара, Омская область и г. Новокузнецк Кемеровской области), выявленных объектов – 18. В г. Вологда «Вологодский винный склад № 1», 1901 г. (III Интернационала, 39)

является достопримечательным местом, что совершенно не характерно для таких строений. Таким образом, объектов, которые охраняются государством больше в соотношении 30% к 70%. Стоит отметить, что в подсчетах за определение объект использовались не отдельные строения, а весь комплекс, если он стоит на государственной охране как ансамбль.

Рисунок 16. Анализ охранного статуса казенных винных складов16

Полученные данные позволяют оценить состояние бывших казенных складов, выявить тенденции по сохранению и использованию бывших производственных корпусов. После 1990-х годов многие исторические предприятия прекратили свою деятельность и потеряли свою первоначальную функцию, что негативно сказывалось на сохранении сооружений, имеющих высокую историческую, архитектурную и градостроительную ценности. В случае с бывшими казенными винными складами состояние объектов имеет положительный характер, где объекты функционируют и сохраняются, либо стоят на государственной охране и не могут быть разрушены. Объекты, не стоящие на государственной охране, имеют риск физического разрушения, так как не все объекты используются в настоящий момент и подвержены риску уничтожения как из-за естественного износа, так и человеческой деятельности. Так в Тюмени был утрачен Казенный винный склад в 2020 году, от которого сохранился только жилой дом, утрачены постройки завода в Оренбурге в период

ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВЫПУСК № 1(5). МАРТ 2025 г. между 2004–2013 годами, где сохранился и был отреставрирован главный корпус, а остальная территория застроена жилыми многоэтажными домами. Был осуществлён снос построек в Екатеринбурге, где сохранилась только одна хозяйственная постройка, формирующая линию застройки ул. Шартишская, из последнего, в Калуге в апреле 2024 года был осуществлен частичный снос объектов. Примеров утраты казенных винных складов в XXI веке все же меньше, чем в период 1917–1990 гг., ведь в этот период были почти полностью утрачены ликеро-водочные заводы в Белгороде, Россоши, Острогожске, Елабуге, Балаганске, Старой Руссе, Арзамасе, Троицке и других городах.

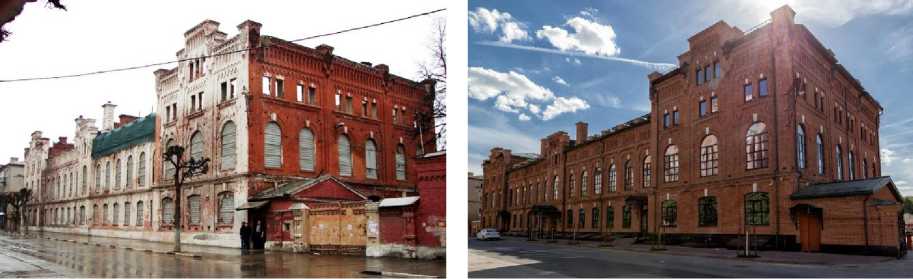

Согласно практике, самый действенный метод сохранения объектов культурного наследия заключается в привлечении частных инвестиций через государственно-частное партнерство. Объект культурного наследия берется в аренду или выкупается у государства или иного собственника и приспосабливается для современного использования, что можно также обозначить реабилитацией или реновацией. Реабилитация зданий, основанная на реставрационных и ремонтных работах, позволяет продлить их срок службы, находя и актуализируя новые функции при сохранении их историко-культурной ценности. Положительными примерами по сохранению объектов является воссоздание главного производственного корпуса и реставрация производственных построек в Барнауле, реставрация с приспособлением объекта в городе Воронеж, Рязань, Красноярск, Чита, Нижний Новгород, Самара, Ставрополь, Владикавказ и др. Ниже представлены как реализованные проекты реставрации с приспособлением, так и студенческие работы.

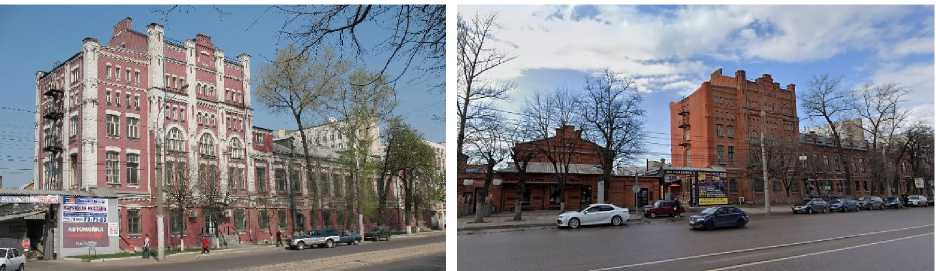

Рисунки 17-18. Вид на объект культурного наследия «Здание водочного завода», XIX в. (г. Рязань, ул. Павлова, д. 5) в 2008 и 2024 гг.17

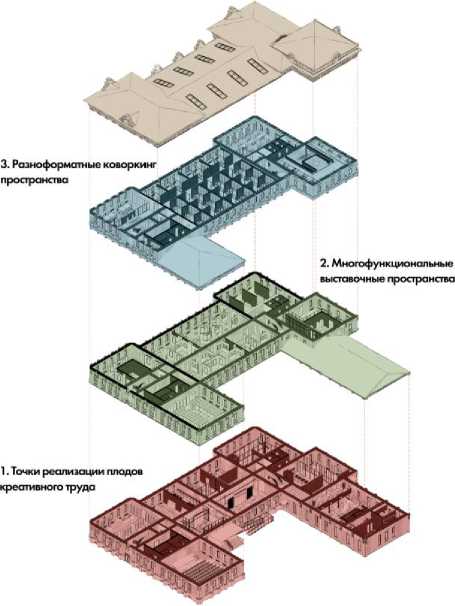

СХЕМА ПОЭТАЖНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Рисунки 19-20. Вид на объект культурного наследия «Здание

Красноярского казённого винного склада», 1904 г. (г. Красноярск, ул.

Профсоюзов, №3, стр. №57) в 2000- е гг. и проект схемы поэтажного функционального зонирования при реновации объекта18

Рисунки 21-22. Вид на объект культурного наследия «Комплекс Казенного винного склада», 1900 г., 1934 г., 1950-е гг. (г. Воронеж, ул.

Кольцовская, 24г, 24д, 24ж, 24к) в 2009 г. и 2021 гг.19

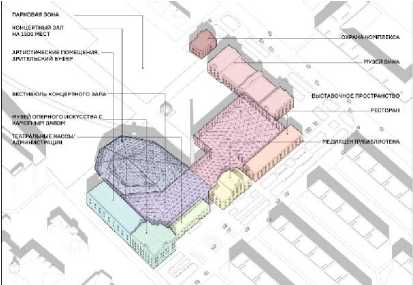

Рисунки 23-24. Вид на объект культурного наследия «Ансамбль казенного винного склада и завода», 1900- 1903 гг., 1928 г. (г. Калуга, ул. Билибина, д. 33, стр. 1, 2, 3, 5, 7, ул. Ленина, д. 18) в 2021 г20. и проект «Квартал современного искусства «Кристалл» в Калуге»21

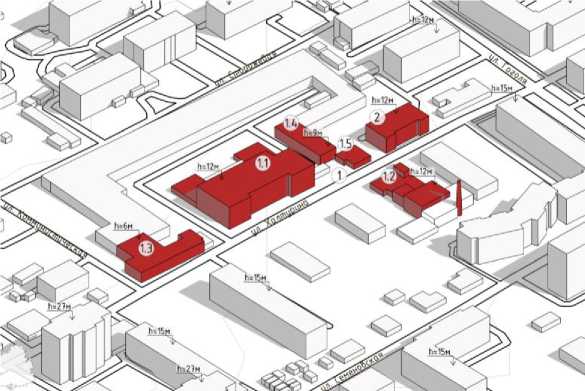

Рисунки 25-26. Вид на объект культурного наследия «Ликеро - водочный завод», 1900-1903 гг. (г. Курск, ул. Халтурина, д.16) в 2024 г.22 и проект схемы поэтажного функционального зонирования23

Проблемой охраны объектов культурного наследия, связанные с казенными винными складами является то, что не для всех ансамблей определен пообъектный состав. Получается, что на государственной охране находится ансамбль, но какие конкретно строения не уточняется. Усугубляет проблему то, что не на все памятники установлены границы территории, предмет охраны и зоны охраны. Еще одним нюансом в сохранении промышленного комплекса является то, что при хорошей сохранности зданий, в реестр внесен только главный корпус или жилой дом при складе (как, г. Брянск, г. Алатырь, г. Владикавказ, г. Кемерово и др.). При утверждении границ территории на одно строение есть шанс включения хозяйственных построек как особо ценных объектов или исторически ценных градоформирующих объектов. Так поступили в г. Рязань, где в границы территории входят здания, представляющие историкокультурную ценность, прилагаемые к обследованию, и в г. Саранск.

Еще одним важным этапом в охране памятников является разработка границ территории, предмета охраны и зон охраны, которые позволяют сохранять объект и интегрировать в городскую среду при последующей реставрации с приспособлением к новой функции. Согласно анализу 89 объектов культурного наследия КВС было выявлено, что границы территории разработаны только на 45 объектов, что составляет половину от общего количества объектов (50,56%), предмет охраны разработан на 43 объекта (48,31%), а зоны охраны – на 20 объектов (22,47 %). В расчете за Объект принимается весь комплекс, если это ансамбль, а не пообъектный состав.

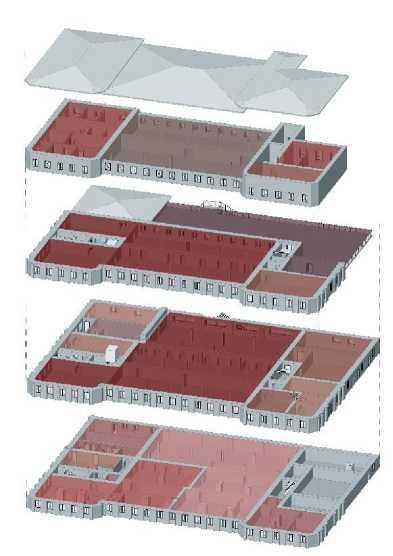

Рисунок 27. Аксонометрия объекта культурного наследия «Ликеро водочный завод», 1900-1903 гг. (г. Курск, ул. Халтурина, д.16)24

Заключение

Казенный винный склад – комплекс промышленных зданий, связанный с винной реформой Николая II и министра финансов С.Ю. Витте. Комплекс казенных винных складов - уникальный с исторической точки зрения, так как это исключительный для того времени объект, когда проектировались и позднее строились целые комплексы для нужд Империи. Несмотря на то, что казенные винные склады возводились по типовым проектам, за исключением некоторых, каждый из них имел свои архитектурные и конструктивные особенности в силу различия строительных технологий, строительных материалов, наличия губернского архитектора и инженеров и их предпочтений, материальных средств, выделяемых на строительство объекта, условий местности и участков, выделяемых под строительство ансамбля. Благодаря обязательной строительной комиссии, осуществлявшей надзор, здания комплексов незначительно отличались деталями и возводились на генеральном плане с учетом особенностей выделяемой территории.

Несмотря на то, что проекты казенных винных складов были выполнены в краснокирпичном стиле с элементами эклектики (историзма), здания к настоящему времени являются уникальными в масштабе города и с архитектурной точки зрения. Наличие множества кирпичных элементов, декоров, продуманность фасадной пластики и разнообразие проемов – неотъемлемые черты данных построек. При условии, что данные строения – промышленная архитектура, где производство «доминирует» над архитектурной формой и требует соблюдения технологического процесса и особого внимания к планировкам, внешний облик довольно разнообразен и детально продуман. Мало производственных корпусов в других промышленных отраслях могут «похвастаться» таким. Ко всему прочему, типовые проекты КВС были проработаны вплоть до размещения специального оборудования в здании, что говорит о рациональном подходе проектирования и строительства.

Большинство зданий комплексов казенных винных складов, как образцов промышленной архитектуры, являются памятниками истории, архитектуры и градостроительства. Объектов, находящихся на государственной охране больше тех, которые до настоящего времени не обладают каким-либо статусом или категорией, что, в целом, является хорошим показателем. Но все же, пока еще много объектов, в том числе объектов культурного наследия, в отношении которых не проведены мероприятия по государственной охране или сохранению.

Таким образом, исследование казенных винных складов на 2025 год является актуальным как с точки зрения сохранения культурного наследия, так и с точки зрения его интеграции в современное общество и экономику.