Комплексы наземных моллюсков лесостепного Заволжья

Автор: Сачкова Ю.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1-4 т.11, 2009 года.

Бесплатный доступ

Изучалась фауна наземных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata) лесостепного Заволжья. Проанализирована видовая и количественная структура малакокомплексов 10-ти различных типов биотопов. Выявлены фоновые, доминантные и редкие виды. Проведено сравнение малакокомплексов Низменного и Высокого Заволжья.

Наземные моллюски, заволжье

Короткий адрес: https://sciup.org/148198406

IDR: 148198406 | УДК: 594.38

Текст научной статьи Комплексы наземных моллюсков лесостепного Заволжья

Самарское Заволжье расположено в двух зонах – лесостепной и степной. В рамках изучения фаунистического состава и экологии наземных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata) лесостепного Поволжья мы исследовали особенности формирования малакокомплексов в различных условиях, поскольку связь с определенными типами ландшафтов и биотопов является важнейшей характеристикой фауны, дающей возможность теоретического осмысления во многих направлениях. Целью данного исследования было выявление видового состава и структуры населения наземных моллюсков (доминантных и субдоминантных видов) и сравнение между собой малакокомплексов разных биогеоценозов лесостепного Заволжья.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материалом послужили сборы моллюсков (за последние 10 лет) из различных точек лесостепного Заволжья. Исследование проводилось по общепринятым методикам педобиологических и малакологических исследований [2, 3, 7]. Было отобрано и проанализировано 165 проб. Доминантными считали виды, занимающие более 10% численного обилия малакокомплекса конкретного биотопа, субдоминантными – от 5 до 10%. Рассчитывались индексы видового разнообразия и выравненности видов по обилию Шеннона; для сравнения малакокомплексов использовались показатели степени сходства Маунтфорда [1, 5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Самарское Заволжье орографически делится на две основные части: Низменное и Высокое Заволжье.

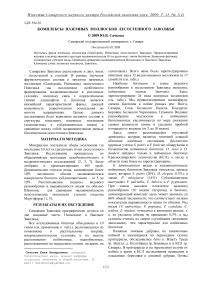

Все исследованные биотопы объединены в 10 типов (см. примечание к табл.), различающихся по почвенному и растительному покрову, микроклиматическим условиям и по высоте расположения (пойменные, надпойменные, расположенные на переходном склоне, на арене, на

солончаках). Всего нами было зарегистрировано обитание здесь 32 видов наземных моллюсков из 17 семейств (см. табл.).

Наиболее богатыми в плане видового разнообразия в лесостепном Заволжье оказались пойменные лесные биотопы. Здесь зарегистрировано 24 вида наземных моллюсков (см. табл.). Мы проанализировали малакофауну схожих биотопов в пойме разных рек: Волги, Самары, Сока, Большого Кинеля, Кондурчи, Боровки, Большого Черемшана, Татьянки. Видовое разнообразие моллюсков в пойменных биогеоценозах увеличивается по мере снижения уровня влажности почвы и удаления пробной площадки от водоема (от 2 до 10 видов).

Здесь много разлагающейся трухлявой древесины, которая, является типичной стацией обитания наземных моллюсков. Достаточно крупные улитки S. putris и F. fruticum обнаружены в большинстве пойменных биотопах. O. sarsi и O. dunkeri найдены только в пойменных биотопах Красносамарского лесничества (КСЛ), и нигде в области пока более не зарегистрированы.

К доминантным видам в малакокомплексах пойменных биотопов Заволжья относятся, прежде всего, янтарки S. putris (20%), O. elegans (13%), а также P. rubiginosa (14%). Субдоминантами выступают V. pulchella , C. lubrica и P. pygmaeum . При самом высоком показателе видового разнообразия (10 видов) гастропод в биотопе, доминирующий комплекс здесь может занимать до 68% общей численности, что соответствует низким показателям выравненности видов по обилию. Ряд видов ( V. antivertigo, V. pygmaea, T. costulata, C. tridens, Z. nitidus ) относится к категории редких, т. к. их удельное обилие не превышает 0,5%, и мы склонны считать их скорее случайными (возможно заносными), чем характерными для пойменных биотопов.

Влажные липовые дубравы, не захваченные поймой и находящиеся на переходном склоне притеррасья, обследовались близ п. Власть Труда (р. Волга), д. Колтубанка (р. Боровка) и в КСЛ (р. Самара). В притеррасье и на переходном склоне от поймы к арене в КСЛ исследования проводили в ольшанике, березняке и липовой дубраве. Почвы здесь аллювиальные луговые малогумусные среднемощные [4, 6].

Таблица. Распределение видов наземных моллюсков по биотопам лесостепного Заволжья

|

Виды |

Биотопы |

|||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

Succineidae |

||||||||||

|

Succinea putris (L., 1758) |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Succinella oblonga (Drap.,1801) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Oxyloma sarsi (Esm., 1886) |

+ |

|||||||||

|

O. elegans (Risso, 1826) |

+ |

|||||||||

|

O. dunkeri (L.Pfeiff., 1865) |

+ |

|||||||||

|

Cochlicopidae |

||||||||||

|

Cochlicopa lubrica (Müll., 1774) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

C. lubricella (Zieg. in Porrо, 1838) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

С. nitens (Gall., 1852) |

+ |

|||||||||

|

Valloniidae |

||||||||||

|

Vallonia costata (Müll., 1774) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

V. pulchella (Müll., 1774) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

V. excentrica Sterk. in Pilsb., 1893 |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

Pupillidae |

||||||||||

|

Pupilla bigranata (Rossm.,1839) |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

P. muscorum (L., 1758) |

+ |

|||||||||

|

Vertiginidae |

||||||||||

|

Vertigo antivertigo (Drap.,1801) |

+ |

+ |

||||||||

|

V. pygmaea (Drap., 1801) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Truncatellininae |

||||||||||

|

T. costulata (Nilss., 1822) |

+ |

|||||||||

|

T. cylindrical (Féruss., 1801) |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Buliminidae |

||||||||||

|

Chondrula tridens (Müll., 1774) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Clausiliidae |

||||||||||

|

Cochlodina laminata (Mont., 1803) |

+ |

|||||||||

|

Discidae |

||||||||||

|

Discus ruderatus (Férus., 1821) |

+ |

|||||||||

|

Punctidae |

||||||||||

|

Punctum pygmaeum (Drap., 1801) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

Gastrodontidae |

||||||||||

|

Zonitoides nitidus (Müll., 1774) |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Zonitidae |

||||||||||

|

Perpolita petronella (L.Pfeiff., 1863) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

P. hammonis (Strǿm, 1765) |

+ |

|||||||||

|

Euconulidae |

||||||||||

|

Euconulus fulva (Müll., 1774) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

Vitrinidae |

||||||||||

|

Vitrina pellucida (Müll., 1774) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

Bradybaenidae |

||||||||||

|

Fruticicola fruticum (Müll., 1774) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

Hygromiidae |

||||||||||

|

Perforatella bidentata (Gmel.,1791) |

+ |

|||||||||

|

P. rubiginosa (A.Schm., 1853) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Euomphalia strigella (Drap., 1801) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

Agriolimacidae |

||||||||||

|

Deroceras agreste (L., 1758) |

+ |

|||||||||

|

D. reticulatum (Müll., 1774) |

+ |

|||||||||

|

Всего |

24 |

16 |

15 |

11 |

13 |

17 |

16 |

16 |

10 |

3 |

Примечание: биотопы: 1 – краткопоемная липовая дубрава; 2 – влажная липовая дубрава на склоне; 3 – степная дубрава на переходном склоне; 4 – дубрава на арене; 5 – мелколиственный лес в котловине на арене; 6 – осиновая суборь на арене; 7 – степной бор на арене; 8 – смешанный лес; 9 – луговая степь; 10 – солонец.

В обследованных биогеоценозах малакофауна семействах): P. bigranata, V. pygmaea, C. tridens P. увеличивается до 16 видов (см. табл.) за счет hammonis . В то же время исчезают ниаболее появления более сухолюбивых видов (в своих влаголюбивые янтарки O. sarsi, O. elegans и O.

dunkeri , живущие на околоводной растительности. По мере возвышения и удаления от поймы влажность почвы падает, структура ее меняется от аллювиальной луговой суглинистой до луговочерноземной супесчаной [4]. Численность моллюсков в пробах увеличивается на 1–2 порядка по сравнению с пойменными биотопами. Доминирующими, безусловно, следует считать встречающиеся совместно виды родов Cochlicopa и Vallonia . Причем, C. lubricella резко увеличивает свою численность в пробах по мере удаления биоценоза от поймы и достигает максимального удельного обилия (до 50%), а C. lubrica , наоборот, снижает. Также и V. costata преобладает в возвышенных и сухих биоценозах (20%), а V. pulchella в низинных и более влажных. Субдоминантами выступают P. pygmaeum , F. fruticum и E. strigella . Структура доминирования малакокомплексов склоновых участков более выровненная по сравнению с пойменными, нет супердоминантных видов, меньше редких видов и видов с крайне низкой численностью.

В верхней части переходного от поймы к арене склона обследовались биотопы степной дубравы (в КСЛ и на р. Кондурче возле д. Жареный Бугор). Здесь обнаружено 15 видов наземных моллюсков (см.табл.). В пробах с Кондурчи обнаружен редкий для нашей области вид P. bidentata . В комплексе доминантов выделяется C. lubricella , занимающая около половины общего удельного обилия (46%). К другим доминантным видам относятся F. fruticum (17%) и C. lubrica (11%). Субдоминантов всего два – P. pygmaeum и V. costata .

Липовые дубравы на арене р. Самары (в КСЛ и на плакоре р. Б. Черемшан около д. Аксаково) характеризуются более низким обилием и видовым разнообразием моллюсков, чем в пойме и на переходном склоне. В этих биотопах отмечено 11 видов наземных моллюсков (см. табл.). При этом здесь наблюдается высокий показатель выравненности видов по обилию. 7 видов входят в доминантный комплекс, составляющий 96% общей численности: C. lubricella (38%), E. fulva (17%), F. fruticum (10%), P. pygmaeum (10%) и 3 субдоминанта – V. pulchella , V. costata и E. strigella .

Мелколиственные леса, расположенные в рельефных понижениях (широких котловинах), на арене представлены осиново-березовыми насаждениями, степным осиновым бором (в КСЛ), а также участками леса близ д. Старая Бинарадка и д. Колтубанка. Здесь отмечено 13 видов наземных гастропод (см. табл.). Лидирующее положение в комплексе доминантов приобретает V. pellucida (30%), затем два самых распространенных доминанта C. lubricella (20%) и V. costata (15%). Четыре вида занимают субдоминирующее положение – S. oblonga , E. fulva , E. strigella , V. pulchella .

В осиновых суборях и на участках леса с преобладанием осины, видовое разнообразие увеличивается до 17 видов (см. табл.). В осинниках наблюдается наиболее оптимальное сочетание экологических условий для обитания почвенных гастропод – хорошая структура и аэрация почвы, длительно сохраняющийся достаточный уровень увлажнения, подходящий питательный субстрат, создаваемый листовым опадом. Здесь встречается широкий экологический спектр моллюсков. Появляются психромезофильные S. putris, Z. nitidus, P. petronella, ксерофильный вид P. bigranata . В комплексе доминантов основные позиции занимают те же C. lubricella (25%) и V. costata (16%), а также P. pygmaeum (12%). Четыре вида являются субдоминантами: V. pellucida , V. pulchella , E. fulvа , T. сylindrica .

Высокое видовое богатство малакокомплексов – по 16 видов (см. табл.) – наблюдается в степной субори из липы мелколистной, дуба черешчатого, осины с единичной примесью березы (в КСЛ, около г. Нефтегорска, д. Жареный Бугор, д. Завьяловка) и на участках смешанного леса (КСЛ, п. Курумоч, п. Прибрежный, с. Задельное). Почва в этих биотопах богата черноземом, рыхлая, мучнистая, супесчаная, хорошо аэрируемая [4, 6].

В биотопе степных боров, образованных разными лиственными породами три доминирующих вида: V. costata (33%), C. lubricella (31%) и V. pulchella (10%); субдоминантов нет. Разнообразный листовой опад обеспечивает благоприятный трофический режим, что создает хорошие условия для обитания почвенных и подстилочных моллюсков. V. costata, E. fulvа, V. pellucida и F. fruticum отмечены во всех биогеоценозах арены. Янтарки S. putris и S.oblonga , а также психромезофил P. petronella встречены здесь только в березово-сосновом бору. P. bigranata и C. tridens найдены на наиболее сухом участке, т. к. являются характерными обитателями остепненных биотопов.

В биотопах смешанных лесов состав доминирующего комплекса разнообразнее: S. oblonga (23%), C. lubricella (22%), V. pellucida (15%); субдоминанты: V. costata и C. lubrica . Здесь высокий показатель выравненности видов по обилию. На участах чистых сосняков малакокомплексы очень бедны: редко встречаются улитки P. pygmaeum, E. fulva , а осенью на грибах слизни рода Deroceras. Сборы моллюсков в этих биотопах носят случайный и рекогносцировочный характер, и данными по численности мы не обладаем.

В нижней части переходного от арены к пойме склона в КСЛ обследовались участки луговой степи. Почва здесь луговая выщелоченная среднегумусированная мощная на песчаных отложениях [4]. Здесь видовое разнообразие наземных моллюсков ниже (10 видов), что характерно для открытых местообитаний (см. табл.). Доминирующий комплекс составляют мезоксерофильные C. tridens (37%), C. lubricella (22%), E. fulvа (15%) и V. costata (12%). Мезофильный вид V. pulchella выступает как субдоминант.

На третьей надпойменной террасе обследовались биотопы солонцов и солончаков. Хотя грунтовые воды залегают здесь не глубоко, они сильно засолены. Почвообразующими породами являются сыртовые глины, а почва представлена обыкновенным средне- и тяжелосуглинистым черноземом [4]. Вместе с высокой инсоляцией и ветрами создаются малоблагоприятные условия для обитания наземных моллюсков. Здесь были обнаружены только 3 вида: C. tridens , C. lubricella, являющиеся доминантами, и V. pulchella .

При сравнении малакокомплексов попарно при помощи коэффициентов видового сходства и общности удельного обилия выяснилось, что наибольшими сходством обладают, как правило, комплексы наземных гастропод лесных биотопов, находящихся на арене и переходном склоне (притеррасье). Это малакокомплексы осиновой субори, смешанного леса, липовой дубравы и мелколиственного леса.

Анализируя население наземных моллюсков в разных типах биотопов лесостепного Заволжья, можно сказать, что наиболее широко распространенными являются C. lubricella (встречается во всех исследованных биотопах, причем в 90% биотопов в ранге доминанта). Пять видов наземных гастропод отмечены в 9 из 10 исследованных типах биотопов. Это V. costata (в пяти – в ранге доминанта, в трех – субдоминанта),

E. fulvа (в двух доминант и в двух субдоминант), V. pellucida и F. fruticum (в двух – в ранге доминанта и в одном – в ранге субдоминанта), E. strigella (в трех является субдоминантом). P. pygmaeum встречается в 8 типах биотопов (в двух – доминант и в трех – субдоминант). Доминантные виды могут занимать до 96% удельного обилия в малакокомплексе. Вместе с такими видами, как V. pulchella, C. tridens, V. pygmaea и S. oblonga их можно назвать фоновыми для лесостепного Заволжья. Редкими здесь являются O. sarsi, O. elegans, O. dunkeri, V. excentrica, V. antivertigo, T. costulata, C. laminata, D. ruderatus, P. hammonis , V. pellucida , P. bidentata . Отмеченные для лесостепного Заволжья 32 вида наземных моллюсков из 17 семейств составляют лишь предварительный список. Предположительно, на сегодняшний день выявлено порядка 75–80% наземной малакофауны лесостепного Заволжья.

Список литературы Комплексы наземных моллюсков лесостепного Заволжья

- Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества. Т. 2. М.: Мир, 1989. 477 с.

- Гиляров М.С. Зоологический метод диагностики почв М.: Наука, 1965. 278 с.

- Лихарев И.М., Раммельмейер Е.С. Наземные моллюски фауны СССР/Определители по фауне СССР. Вып. 43. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. 512 с.

- Матвеев Н.М., Терентьев В.Г., Филиппова К.Н., Демина О.Е. Изучение лесных экосистем Степного Поволжья: Учебное пособие. Куйбышев: КГУ, 1990. 47 с.

- ОдумЮ. Основы экологии. М.: Мир, 1975. 740 с.

- Почвы Куйбышевской области/Под. ред. Г.Г. Лобова. Куйбышев: Кн. изд-во, 1985. 392 с.

- Шилейко А.А. Наземные моллюски подотряда Pupillina фауны СССР (Gastropoda, Pulmonata, Geophila)/Фауна СССР. Моллюски. Т. III. Вып. 3. Л.: Наука, 1984. 399 с.