Комплескнaя оценка состояния пойменной агроэкосистемы на основе современных методов обработки информации

Автор: Авдеева Т.Н.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 58, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14313473

IDR: 14313473

Текст статьи Комплескнaя оценка состояния пойменной агроэкосистемы на основе современных методов обработки информации

Для земледельческой оценки состояния агроэкосистем широко используется многолетний полевой опыт, который дает наиболее точную информацию о растениях и среде их обитания на фоне контролируемых агрогенных воздействий. Применяющиеся в настоящее время методы сбора и анализа поступающей с полевых опытов информации недостаточно разработаны. К числу наиболее значимых и дискуссионных методических вопросов относятся выявление, оценка и математический анализ пространственной динамики свойств почв и продуктивности агроценозов.

Почвенный покров речных пойм характеризуется выраженной природной неоднородностью, обусловленной в значительной степени ме-андрированием русел рек и переотложением аллювиальных наносов. На относительно небольших по сравнению с производственными площадями опытных участках пространственная неоднородность почвенного покрова в первую очередь связана с такими природными факторами почвообразования, как рельеф и почвообразующие породы. Они определяют особенности формирования потоков воды и растворенных в ней веществ. Антропогенные факторы могут как нивелировать, так и усиливать пространственную неоднородность свойств почв и почвенного покрова. Строительство мелиоративных систем и дорог, вертикальная планировка поверхности, очаговое или полосное переуплотнение почв под действием тяжелых движителей, некачественные обработки и неравномерное внесение химических мелиорантов усиливают пространственную неоднородность.

Результаты длительных полевых опытов на зональных почвах водораздельных пространств свидетельствуют о невозможности полного устранения влияния пространственной неоднородности свойств почв на продуктивность агроценозов. На территории речных пойм подобных исследований ранее не проводилось. Первые результаты представлены в наших работах (Авдеева, Бойко,1991; Авдеева, Фрид, 2000).

В данной работе использованы современные методические подходы и теоретические положения о двойственном характере пространственного варьирования свойств почв и величины урожаев, т.е. о закономерной и случайной составляющих изменчивости, а также о возможности уменьшения неопределенности воздействия случайной составляющей за счет оценки взаимосвязанного комплекса свойств почв (Фрид, 2002).

В 1975–1977 гг. перед закладкой многолетнего полевого опыта с системами удобрения овощных культур на Москворецкой пойме в ОПХ «Быково» ВНИИО в соответствии с общепринятой методикой опытного дела проведена оценка типичности и однородности выбранного земельного массива. Для этого использованы крупномасштабная почвенная карта масштаба 1:10000; план участка в горизонталях масштаба 1:500 с сечением горизонталей через 10 см; морфометрические и химические характеристики образцов почв, отобранных из разрезов на каждом из трех полей овощекормового севооборота, развернутого в пространстве и во времени. Проведено специальное почвенно-агрохимическое обследование участка с отбором по одному смешанному образцу (из 5-и индивидуальных) из пахотного и подпахотного горизонтов почв на каждой опытной делянке опыта размером 112–118 м 2 . Для преодоления пространственной неоднородности свойств почв предусмотрена ограниченная рендомизация в виде группового компактного размещения делянок блоками по четыре повторения каждого из 12 вариантов опыта. Пригодность земельного участка для проведения опыта оценивалась по результатам рекогносцировочных посевов горохо-овсяной смеси.

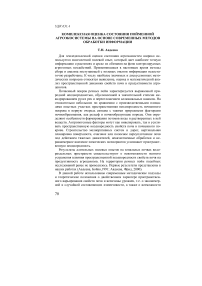

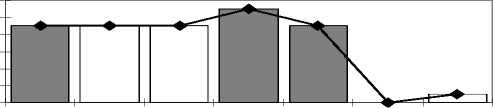

Результаты учета урожая в рекогносцировочных посевах показали пригодность участка для проведения опыта с достаточной точностью – относительная ошибка среднего на полях 1 и 2 не превышала 5%, а на поле 3 составила 6,5%. Анализ вида кривых эмпирического распределения полученных результатов указывает на неодинаковую степень варьирования урожайности в пределах каждого поля севооборота (рис. 1). На поле 1 урожайность рекогносцировочного посева колебалась от 165 до 243 ц/га. Наиболее часто встречаемые значения образуют группу с модой 198 ц/га. Одновершинная пологая кривая распределения свидетельствует о принадлежности большей части делянок к одной совокупности. На поле 2 (1976 г.) значения урожайности посева колебались от 325 до 575 ц/га, кривая распределения двухвершинная скошенная с левой асимметрией и модами наиболее часто встречаемых групп – 345 и 487 ц/га. Такая форма кривой свидетельствует о присутствии в выборке представителей двух совокупностей и большей, чем на поле 1, вариабельности урожайности. На поле 3 (1977 г.) урожайность горохоовсяной смеси от 200 до 330 ц/га, кривая распределения – двухвершинная с модами групп наиболее часто встречаемых значений 250 и 270 ц/га. Проведенный анализ результатов поделяночного учета урожайности рекогносцировочных посевов горохо-овсяной смеси позволяет сделать вывод, что большей степенью однородности обладает поле 1 севооборота, а поле 3 – наиболее неоднородно по уровню эффективного плодородия.

Поле 1

Поле 2

320 360 400 440 480 520 560

Поле 3

Рис. 1. Гистограммы и кривые распределения урожайности рекогносцировочного посева горохо-овсяной смеси по трем полям севооборота.

Варьирование урожайности связано не только с различиями гидротермических условий вегетационных периодов, но и с особенностями рельефа, а также свойств почв. По данным нивелирной съемки полей опытного участка, относительный перепад высот в пределах полей 1, 2, 3 составляет соответственно 0.43, 0.56, 1.35 м в направлении с запада на восток параллельно руслу реки и оросителям.

Изучение неоднородности почвенных свойств, проявляющихся в виде локальных изменений, связанных с почвенными контурами, микрорельефом, оросительной системой и другими антропогенными факторами, проводилось по шести трансектам, проходящим через делянки каждого из двух повторений опыта параллельно оросителям. Каждая трансекта включала по 24 точки с шагом 5,6 м. Для выделения однородных участков (контуров) при анализе трансект, а в двумерном пространстве (по площади) и самих контуров А.С. Фридом (2001, 2002) предло- 72

жены соответствующие алгоритмы. Они основаны на оценке многомерного сходства значений свойств точек отбора образцов, расположенных в пространстве рядом. Наличие границы можно установить по низкому уровню сходства двух соседних точек по сравнению с общим уровнем сходства по трансекте, а также по резкому уменьшению сходства двух соседних точек. «Тематичность» контуров можно дополнить увеличением набора рассматриваемых почвенных свойств или использованием градаций содержания компонентов и обеспеченности для растений.

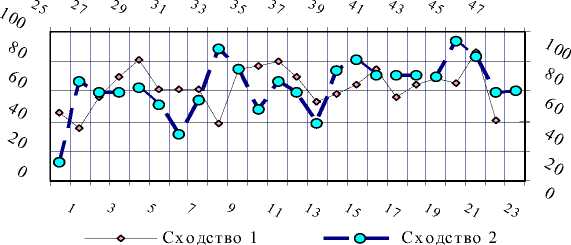

Из рис. 2 видно, что на поле 1 имеется по два резких падения уровня сходства на каждой из трансект между точками 1 и 4, 22 и 24, 29 и 31, 36 и 38. Можно предположить существование, по меньшей мере, четырех контуров, различающихся по составу почвенного поглощающего комплекса, содержанию гумуса, подвижных фосфора и калия. На трансектах через поле 2 отмечается семь падений уровня сходства, а через поле 3 – деаять.

Рис. 2. Сходство соседних точек (%) по двум трансектам через поле 1.

На дендрограмме сходства найдены компактные ядра контуров, и определены территории относительно однородных участков на уровне сходства более 60% с учетом координат точек. Статистические характеристики и площади контуров на трех полях севооборота представлены в таблице.

Однородность выделенных контуров оценивалась по двум критериям – сопоставлением статистических характеристик значений свойств почв с шириной оценочных градаций этих свойств или с их аналитическими ошибками (допустимыми расхождениями). Установлено, что варьирование каждого из учтенных нами свойств почв не выходит за пределы одной–двух соседних градаций, что позволяет оценивать выделенные контуры как однородные. Оценка по второму критерию указывает на однородность подавляющего большинства контуров по всем сравниваемым свойствам.

Характеристика почвенно-агрохимических контуров на трех полях овощекормового севооборота (уровень сходства внутри контуров 60% и более), медианное значение признака

|

№ контура |

Площадь, м 2 |

Гумус, % |

рН солевой |

Обменные основания, мг-экв / 100 г почвы |

Подвижные, мг/100 г почвы |

||

|

Ca 2+ \ |

Mg 2+ |

P 2 O5 \ |

K 2 O |

||||

|

1 |

1176 |

4.26 |

6.8 |

Поле 1 33.5 |

10.6 |

14.6 |

16.0 |

|

2 |

941 |

4.16 |

6.8 |

31.0 |

10.2 |

11.0 |

16.1 |

|

3 |

588 |

4.75 |

6.9 |

43.0 |

12.0 |

21.2 |

16.1 |

|

4 |

353 |

4.49 |

6.9 |

42.0 |

12.6 |

21.6 |

18.1 |

|

5 |

235 |

3.81 |

6.9 |

39.5 |

12.2 |

19.7 |

17.6 |

|

6 |

1294 |

4.07 |

6.8 |

37.0 |

10.8 |

16.3 |

16.1 |

|

7 |

896 |

3.79 |

7.9 ∗ |

Поле 2 38.0 |

12.6 |

22.6 |

12.0 |

|

8 |

336 |

3.79 |

7.8 ∗ |

35.8 |

12.0 |

22.5 |

14.4 |

|

9 |

224 |

3.65 |

8.0 ∗ |

35.8 |

12.1 |

21.4 |

15.0 |

|

10 |

336 |

3.60 |

7.6 ∗ |

34.5 |

11.1 |

20.4 |

15.0 |

|

11 |

784 |

3.21 |

7.7 ∗ |

37.2 |

12.2 |

24.6 |

10.8 |

|

12 |

448 |

3.52 |

8.0 ∗ |

40.8 |

12.4 |

27.3 |

11.7 |

|

13 |

672 |

3.66 |

7.7 ∗ |

34.4 |

10.6 |

22.0 |

14.4 |

|

14 |

224 |

3.37 |

7.6 ∗ |

25.0 |

5.6 |

20.1 |

18.7 |

|

15 |

224 |

3.79 |

7.7 ∗ |

26.7 |

6.1 |

20.4 |

14.4 |

|

16 |

448 |

3.41 |

6.9 |

Поле 3 25.2 |

7.2 |

35.4 |

14.0 |

|

17 |

224 |

3.04 |

6.9 |

23.1 |

6.5 |

35.3 |

17.6 |

|

18 |

336 |

3.52 |

6.9 |

22.0 |

5.8 |

34.2 |

23.6 |

|

19 |

336 |

3.32 |

6.8 |

21.6 |

5.0 |

27.7 |

10.4 |

|

20 |

224 |

3.01 |

6.9 |

26.4 |

7.9 |

30.3 |

15.2 |

|

21 |

224 |

2.99 |

7.0 |

33.5 |

8.3 |

28.4 |

12.2 |

|

22 |

224 |

2.70 |

7.0 |

37.6 |

11.4 |

37.7 |

11.6 |

|

23 |

224 |

3.46 |

7.0 |

34.3 |

10.2 |

41.6 |

15.2 |

|

24 |

448 |

3.35 |

6.7 |

27.7 |

6.5 |

32.3 |

12.2 |

|

25 |

224. |

3.61 |

6.7 |

20.8 |

4.5 |

32.0 |

12.8 |

|

26 |

224 |

3.32 |

6.9 |

22.5 |

5.9 |

25.0 |

11.6 |

|

27 |

560 |

3.48 |

6.9 |

24.0 |

6.6 |

34.8 |

18.8 |

* рН водный.

Контуры 3 и 11 неоднородны по содержанию гумуса, контуры 6, 22, 24 – по количеству подвижного фосфора, контуры 6, 7, 13, 23, 27 – обменного калия. Для выяснения причин возникновения выделенных контуров по совокупности свойств необходимо изучение взаимосвязей этих свойств с особенностями структуры почвенного покрова, рельефа и антропогенными факторами в предыстории опытного участка.

Список литературы Комплескнaя оценка состояния пойменной агроэкосистемы на основе современных методов обработки информации

- Авдеева Т.Н., Бойко Т.А. Роль удобрений в изменении состава и баланса гумуса аллювиальных почв, используемых в интенсивном овощеводстве//Научные основы оптимизации и воспроизводства плодородия аллювиальных почв Нечерноземной зоны РСФСР. Науч. тр. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. М., 1991.С.68-80.

- Авдеева Т.Н., Фрид А.С. Неоднородность плодородия почвенного покрова и ее учет при проведении полевых опытов//Современные проблемы почвоведения. Науч. тр. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. М., 2000. С. 337-346.

- Фрид А.С. Пространственное варьирование и временная динамика плодородия почв в длительных опытах. М.: Россельхозакадемия, 2002. 80 с.