Компоновка и расчёт двухдиапазонного атермального рефракционно-линзового ИК-объектива

Автор: Грейсух Григорий Исаевич, Ежов Евгений Григорьевич, Левин Илья Анатольевич

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 6 т.46, 2022 года.

Бесплатный доступ

Показана возможность достижения высоких оптических характеристик и пассивной атермализации у простых по конструкции двухдиапазонных ИК-объективов при использовании в их оптических схемах рефракционных линз, выполненных из халькогенидных стекол. Даны рекомендации по компоновке оптической схемы и по получению исходных конструктивных параметров для последующей оптимизации. Достоверность и эффективность рекомендаций подтверждена результатами расчёта сверхсветосильного рефракционно-линзового объектива, работающего с излучением средне- и длинноволнового ИК-поддиапазонов и формирующего высококачественное полихроматическое изображение на матрице неохлаждаемого микроболометра в интервале рабочих температур от - 40°C до + 60°C.

Рефракционно-линзовый ик-объектив, пассивная атермализация, ахроматизация, компоновка оптической схемы, оптические характеристики

Короткий адрес: https://sciup.org/140296236

IDR: 140296236 | DOI: 10.18287/2412-6179-CO-1167

Текст научной статьи Компоновка и расчёт двухдиапазонного атермального рефракционно-линзового ИК-объектива

Одной из задач совершенствования оптикоэлектронных приборов является расширение их функциональных возможностей. Решение этой задачи предполагает создание мультиспектральных систем с общим входным зрачком, а также атермали-зацию оптических трактов. В комплексе это позволяет сочетать преимущества наблюдения в разных спектральных диапазонах при наличии единого выходного сигнала и при полном отсутствии параллакса [1 –4], а также обеспечить функционирование оптико-электронных приборов в существенно меняющейся температурной обстановке [5 – 8]. Однако одновременная работа в нескольких спектральных диапазонах сопряжена с рядом сложностей, в том числе с необходимостью разделять световые потоки по независимым приёмникам излучения и формировать итоговый сигнал путём комплексирования полученных изображений. Кроме того, для систем с единым входным зрачком применяемые оптические материалы должны быть прозрачны в широком спектральном диапазоне, что в совокупности с требованием минимизации термооптических аберраций может существенно ограничить возможности выбора материалов.

Проблема разделения световых потоков и ком-плексирования полученных изображений может быть снята благодаря очевидным успехам на пути совершенствования матричных приёмников излучения, в частности расширению областей их спек- тральной чувствительности. Это позволяет объединить некоторые диапазоны и тем самым значительно упростить конструкции проектируемых мультиспек-тральных систем. Сегодня уже разработан ряд матричных фотодетекторов для двойного (среднего и длинноволнового) инфракрасного (ИК) диапазона как с активным охлаждением, так и неохлаждаемых микроболометров [9– 14]. В частности, в работах [13, 14] представлены результаты исследований по расширению диапазона спектральной чувствительности неохлаждаемых приёмников и достижения максимумов коэффициента поглощения в диапазонах длин волн 3–5 мкм и 8– 14 мкм за счёт активного перестроения резонатора Фабри–Перо или за счёт нанесения абсорбирующего покрытия, выравнивающего значение коэффициента поглощения в диапазоне 3– 11 мкм. Полученные величины спектральной чувствительности показывают возможность практического применения микроболометров в двойном ИК-диапазоне. При этом хотя микроболометры и уступают охлаждаемым приемникам в пороговом значении температурной чувствительности (Noise Equivalent Temperature Difference – эквивалентной шуму разности температур), однако их использование имеет несомненные преимущества, к которым прежде всего относятся меньшие энергозатраты и существенно лучшие массогабаритные характеристики, достигаемые благодаря отсутствию криостата. Кроме того, оптический тракт под микроболометр проще по компоновке и выигрывает по габаритам в сравнении с «охлаждаемым» аналогом.

Дополнительным требованием к оптическим системам, формирующим полихроматическое изображение в широком диапазоне спектра на едином фотоприемнике, является высокая степень коррекции хроматических аберраций. В работах [15– 17] показано, что в двойном ИК-диапазоне даже у простых по конструкции объективов требуемая коррекция хроматизма может быть достигнута благодаря включению в его схему дифракционного оптического элемента (ДОЭ), осуществляющего преобразование падающего волнового фронта в результате дифракции света на рельефной пилообразной микроструктуре, выполненной, например, на поверхности рефракционной линзы. Однако зависимость дифракционной эффективности такой микроструктуры от длины волны и угла падения излучения вынуждает использовать двухрельефную двух- или даже трёхслойную микроструктуру. Это, в свою очередь, накладывает ограничения на минимальный период микроструктуры и, как следствие, на допустимую оптическую силу ДОЭ и его коррекционные возможности [18 – 22].

Проблема усугубляется из-за необходимости сохранения у многослойной микроструктуры механической прочности при высокой дифракционной эффективности в широком интервале рабочих температур. Действительно, в этом случае материалы слоев, прозрачные в двойном ИК-диапазоне и существенно различающиеся как показателями преломления, так и дисперсионными свойствами, должны иметь почти равные температурные коэффициенты линейного расширения (ТКЛР). Оптические материалы для многослойного ДОЭ, удовлетворяющие столь широкому комплексу требований, среди технологичных и коммерчески доступных ИК-материалов сегодня отсутствуют. Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразным рассмотреть возможность замены ДОЭ рефракционными линзами, но без существенного усложнения конструкции объектива.

Достигнутые в этом направлении результаты, направленные на разработку простых по конструкции рефракционно-линзовых ИК-объективов и на расширение функциональных возможностей тепловизионных устройств путём обеспечения работы их оптических трактов в двойном ИК-диапазоне и в широком интервале температур окружающей среды, представлены в настоящей статье.

Компоновка оптической схемы объектива

Компоновку оптической схемы во многом определяет выбор типа приёмника излучения. Как уже было отмечено, предпочтительными с точки зрения массогабаритных соотношений являются неохлаждаемые микроболометры, например, Bird 640 Ceramic Packaging BB Wide-Band [23] с форматом 640×480 и размером пикселя 17 мкм. Более полные технические характеристики этого приёмника представлены в табл. 1.

Табл. 1. Технические характеристики Bird 640 Ceramic Packaging BB Wide-Band

|

Характеристика |

Значение |

|

Тип |

VO×микроболометр |

|

Формат |

640×480 пикселей |

|

Размер пикселя |

17 мкм |

|

Пороговое значение температурной чувствительности при 25°C, F#=1, 60Hz, не более |

35 мК |

|

Спектральная чувствительность |

3–14 мкм |

|

Отклик |

13 мВ/К |

|

Диапазон рабочих температур |

от –40°C до +85°C |

|

Вес |

7 г |

|

Габариты |

26×23×5 мм |

Данные табл. 1 позволяют принять диагональ приёмника излучения равной примерно 13,6 мм. При этом интервал рабочих температур разрабатываемого объектива можно ограничить значениями от –40°C до +60°C. Что касается рабочего спектрального диапазона, включающего средневолновое и длинноволновое ИК-излучение, то опираясь на результаты исследования, представленные в статье [24] для двухдиапазонного просветляющего покрытия, краевые значения длин волн были приняты равными λ min =3,4 мкм и λ max =11,4 мкм с внутренними границами поддиапазонов λ 1 =5,2 мкм и λ 2 =7,5 мкм соответственно.

Известно, что с целью уменьшения порогового значения температурной чувствительности все оптические системы, работающие с неохлаждаемыми приёмниками ИК-излучения, проектируются как сверхсветосильные. В настоящее время диафрагменное число таких систем снижено до значения K = 0,84 при теоретическом пределе K =0,5 для апланатических систем согласно условию синусов Аббе.

Переходя непосредственно к описанию компоновки, отметим, что задачу сохранения высоких оптических характеристик объектива в выбранном интервале температур окружающей среды целесообразно решать методами пассивной атермализации для исключения механического перемещения элементов оптического тракта. При этом требуемый уровень коррекции хроматических аберраций может быть достигнут устранением хроматизма положения уже для двух крайних длин волн рабочего спектрального диапазона, т.е. так называемой ахроматизацией. Это предположение базируется на непрозрачности атмосферы в диапазоне 5,5–7,0 мкм, обусловленной поглощением излучения парами воды [25], а также на высоких значениях коэффициентов дисперсии в поддиапазоне 3,4–5,2 мкм (ν > 100) и значительной разнице коэффициентов дисперсии в поддиапазоне 7,5– 11,4 мкм (25< ν < 700) у технологичных и коммерчески доступных ИК-материалов прозрачных в широком диапазоне спектра (табл. 2).

Что касается монохроматических аберраций, то для сверхсветосильных систем принципиально важной является апланатичность, то есть отсутствие сферической аберрации и комы в окрестности оптической оси.

Табл. 2. Коэффициенты дисперсии ряда технологичных и коммерчески доступных ИК-материалов, вычисленные для крайних и центральной длины волны соответствующего диапазона

|

№ п/п |

Оптический материал |

Коэффициент дисперсии ν в диапазонах |

||

|

3,4–5,2 мкм |

7,5–11,4 мкм |

3,4–11,4 мкм |

||

|

1 |

GERMANIUM |

155,4058 |

696,0022 |

96,2181 |

|

2 |

ZNS_BROAD |

119,4934 |

25,3384 |

16,1731 |

|

3 |

ZNSE |

210,5576 |

62,9423 |

36,9883 |

|

4 |

GAAS |

191,7172 |

115,1446 |

54,5552 |

|

5 |

GASIR1 |

255,9684 |

130,3036 |

65,8454 |

|

6 |

IRG22 |

252,0979 |

120,8007 |

62,3449 |

|

7 |

IRG23 |

210,3492 |

180,1548 |

73,8414 |

|

8 |

IRG24 |

266,3840 |

188,6576 |

83,9082 |

|

9 |

IRG25 |

224,5745 |

117,8628 |

58,7946 |

|

10 |

IRG26 |

228,0823 |

170,6794 |

73,9599 |

|

11 |

IRG27 |

190,0950 |

53,1937 |

32,2399 |

Примечание: дисперсионные формулы, использовавшиеся для вычисления коэффициентов дисперсии ИК-материалов №1 –4, представлены в каталоге INFRARED, материала №5 – в каталоге UMICORE программы оптического проектирования ZEMAX [26], а материалов №6– 11 – в каталоге халькогенидных стекол фирмы Sсhott [27].

Вышеперечисленные требования могут быть удовлетворены пятилинзовой схемой, включающей трёхлинзовый коррекционный и двухменисковый силовой компоненты. Для достижения атермализации мениски силового компонента следует выполнить из материалов с малыми значениями термооптических постоянных. Такими коммерчески доступными сегодня оптическими материалами являются халькогенидные стекла. Действительно, благодаря слабой зависимости показателя преломления этих стёкол от температуры их применение даёт возможность подавления терморасфокусировки проектируемых систем [6–8]. Однако использование халькогенидных стекол в оптических схемах изображающих систем ограничивается преимущественно длинноволновой частью ИК-излучения (8– 12 мкм) [7, 28], при том что окна прозрачности данных материалов охватывают и средний ИК-диапазон (3 –5 мкм). Это позволяет применять халькогенидные стекла при разработке двухдиапазонных ИК-объективов, сохраняя при этом возможности атермализации оптического тракта. Кроме того, обработка халькогенидных стекол допускает использование современных методов формообразования на основе прецизионной штамповки, что даёт преимущества при тиражировании линз с асферическими преломляющими поверхностями.

Изменение оптической силы силового компонента при изменении рабочей температуры от отрицательных до положительных значений будет положительным. При этом изменение оптической силы объектива в целом для достижения требуемого увеличения заднего фокального отрезка, обусловленного тепловым расширением прокладного кольца между задней поверхностью последней линзы объектива и фотоприёмником, должно быть отрицательным. Чтобы обеспечить необходимое изменение оптической силы объектива, отрицательный оптически слабый коррекционный компонент должен включать линзы из материалов с термооптической постоянной, в несколько раз превышающей по величине аналогичные значения для халькогендных стекол.

Для успешной коррекции хроматических аберраций силового компонента коэффициент дисперсии как минимум одной из линз отрицательного компонента должен быть существенно меньше, чем у халькогенидных материалов силового компонента. В то же время с целью минимизации монохроматических аберраций коррекционного компонента его линзы желательно выполнить из материалов с максимально высокими значениями показателя преломления. Так как в ИК-области сочетанием данных свойств не обладает ни один материал, в схему коррекционного компонента следует ввести две отрицательные линзы из разных кристаллических материалов. Фронтальную же положительную линзу этого компонента, предназначенную для достижения коррекционного баланса, можно выполнить из халькогенидного стекла.

В предположении, что скомпонованная в соответствии с вышеприведенными рекомендациями оптическая схема объектива состоит из тонких элементов, разделенных воздушными промежутками, а оптическая си л а объектива на расчётной (основной) длине волны X заданного спектрального диапазона должна быть фиксированной, условие пассивной атермализа-ции в сочетании с ахроматизацией и требованием апланатичности можно записать в виде системы четырех уравнений:

Е J i h ^ ^ф

<

с ( t max ) sF '

( t min ) sF '

1 + a mount ( t max

У J h 2 ^ j = 0

E j = 1 j V j

,

sin uJ h 1

где h1, hj – высоты падения первого (апертурного) параксиального луча на первый и j-й оптический элемент соответственно; φj – оптическая сила j-го элемента; Φ – оптическая сила объектива в целом; s'F'(tmax), s'F'(tmin) – задние фокальные отрезки при максимальном tmax и минимальном tmin значениях интер- вала рабочих температур; αmount – температурный коэффициент линейного расширения материала корпусных деталей; νj – коэффициент дисперсии j-го оптического элемента соответственно; uʹJ – угол апертурного луча в пространстве изображений для объектива в целом. При этом все входящие в систему (1) оптические силы элементов и фокальные отрезки должны быть приведены на длине волны X, а коэффициенты дисперсии – вычислены для этой и крайних длин волн рабочего спектрального диапазона.

Чтобы в случае рекомендованной выше пятилинзовой схемы число неизвестных в системе (1) не превышало число уравнений, оптическую силу положительного фронтального элемента можно зафиксировать, положив, например, φ 1 =(0,5–0,75) Φ. При этом с целью минимизации светового диаметра, а следовательно, и габарита фронтальной линзы, целесообразно совместить апертурную диафрагму с первым оптическим элементом, ограничив тем самым высоту падения апертурного луча величиной h 1 =1/(2Φ K ).

Оптические силы остальных элементов и высоты лучей (φ j и h j при j > 1), полученные в результате решения системы уравнений (1), должны допустить требуемое значение диафрагменного числа K . Это можно обеспечить соответствующим выбором толщин воздушных промежутков между элементами и коэффициентов дисперсии, а следовательно, и выбором конкретных халькогенидных стекол и кристаллических материалов для линз объектива.

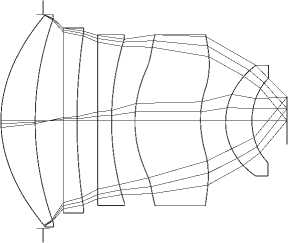

На рис. 1 представлена оптическая схема, а в табл. 3 и 4 приведены технические характеристики и конструктивные параметры одного из разработанных с использованием вышеизложенных рекомендаций двухдиапазонного атермального ИК-объектива.

Моделирование работы оптической схемы проводилось в компьютерной программе оптического проектирования ZEMAX. Коэффициент отражения на границе раздела воздух-материал принимался равным нулю вне зависимости от длины волны и угла паде- ния излучения. Коэффициент отражения на границе раздела материал-воздух принимался равным нулю для углов падения менее угла полного внутреннего отражения и единице для углов падения больше угла полного внутреннего отражения.

Рис. 1. Оптическая схема двухдиапазонного атермального ИК-объектива

Согласно результатам, представленным в работе [24], модель многослойного просветляющего покрытия в спектральных поддиапазонах 3,4–5,2 и 7,5– 11,4 мкм обеспечивает коэффициент пропускания не ниже 99% при нормальном падении и не ниже 97% при углах падения до 30°. Увеличивать коэффициент пропускания оптических элементов в диапазоне 5,2– 7,5 мкм нецелесообразно ввиду поглощения атмосферой излучения данного участка спектра. Исключением могут являться лишь системы космического базирования.

Табл. 4. Конструктивные параметры двухдиапазонного атермального ИК-объектива

|

№ поверхности |

Радиус, мм |

Толщина, мм |

Материал |

Коэффициенты асферической деформации при k =0 |

||

|

α 2 ∙106, мм -3 |

α 3 ∙109, мм -5 |

α 4 ∙1012, мм -7 |

||||

|

1 |

40,4377 |

10,0166 |

IRG22 |

–1,6309 |

0,0824 |

0,2849 |

|

2 |

65,9798 |

8,2049 |

–4,8932 |

3,5688 |

–1,0613 |

|

|

3 |

∞ |

3,9970 |

Germanium |

0 |

0 |

0 |

|

4 |

190,7080 |

6,0632 |

0 |

0 |

0 |

|

|

5 |

∞ |

3,9957 |

ZnS_broad |

0 |

0 |

0 |

|

6 |

80,0065 |

6,7906 |

0 |

0 |

0 |

|

|

7 |

30,6146 |

19,5387 |

IRG22 |

–14,3157 |

–3,2841 |

–4,4832 |

|

8 |

30,3098 |

7,0559 |

–48,5607 |

44,0362 |

–26,2778 |

|

|

9 |

19,5508 |

7,9307 |

IRG24 |

–5,6869 |

27,8066 |

–76,5148 |

|

10 |

29,9096 |

9,9846 |

46,9435 |

137,5627 |

–91,7631 |

|

|

Примечание: апертурная диафрагма расположена пе Преломляющие поверхности линз объектива, выполненных из кристаллических оптических материалов, – чисто сферические, а поверхности халькогенидных линз представляют собой так называемые «чётные асферические поверхности», описываемые в ZEMAX уравнением |

ед первой линзой, как это показано на рис. 1. z (р) = — c р2 + у ' ар 2 - , (2) ( ) 1 + 71 - (1 + k ) c 2 р 2 ^ 1 где c – кривизна поверхности при вершине, равная обратной величине радиуса; ρ – радиальная коорди- |

|||||

Табл. 3. Технические характеристики двухдиапазонного атермального ИК-объектива

Пассивная атермализация осуществлялась для всей совокупности оптических материалов линз и элементов конструкции. При этом использовались термооптические постоянные оптических материалов, представленные в вышеуказанных каталогах [27, 28], а элементы конструкции предполагались выполненными из алюминия с ТКЛР, равным 23,0 ×10 –6 K –1 .

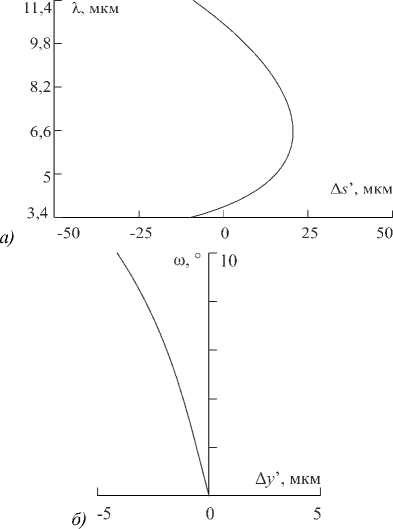

Разработанный двухдиапазонный атермальный ИК-объектив с фокусным расстоянием f ' =40 мм и относительным отверстием D / f ' =1/0,65 является ахроматом, а вторичный спектр, т.е. максимальный хроматизм положения Δ s ′ max в сплошном диапазоне длин волн от λ min = 3,4 мкм до λ max =11,4 мкм не превышает 31 мкм при дифракционном пределе, равном 18 мкм. В двух же рабочих – средне- и длинноволновом ИК-поддиапазонах, указанных в табл. 2, величина вторичного спектра составила 27,6 мкм (см. рис. 2 а ).

Рис. 2. Хроматизм положения (а) и увеличения (б) двухдиапазонного атермального ИК-объектива

Напомним, что хроматизм положения определяет сдвиг плоскости изображения Δ s ', обусловленный изменением дли н ы волны излучения. Для расчётной длины волны λ = 10,6 мкм сдвиг плоскости изображения Δs'=0 мкм, для λ =3,4 мкм Δ s ' = –10,67 мкм, для λ =6,5 мкм Δ s '= 20,33 мкм, для λ = 11,4 мкм Δ s '=– 9,24 мкм. Максимальный хроматизм положения будет равен максимальной величине сдвига плоскости изображения от отрицательных до положительных значений в заданном спектральном диапазоне.

Хроматизм увеличения Δ y ′ , представленный на рис. 2 б , в пределах углового поля зрения не превышает 4,5 мкм при радиусе диска Эйри, равном 8,4 мкм. Модуль дисторсии – менее 0,4%.

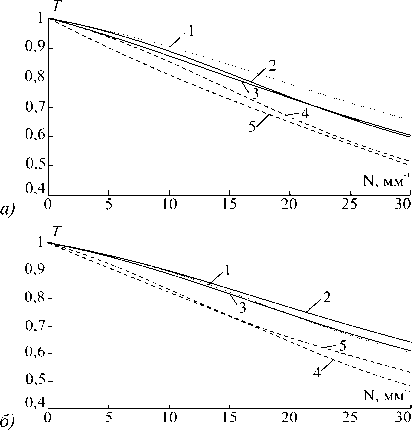

О достигнутой разрешающей способности объектива позволяют судить полихроматические частотноконтрастные характеристики (ЧКХ), представленные на рис. 3. Они рассчитывались в двойном спектральном диапазоне от 3,4 до 11,4 мкм с исключением участка спектра 5,2–7,5 мкм, согласно принятым выше границам поддиапазонов.

В пределах углового поля зрения 2ω≤ 19,5° разработанный объектив формирует изображение на частоте Найквиста микроболометра ( N N =30 мм –1 ) с контрастом T ≥ 0,5 во всём рабочем температурном интервале от –40°C до +60°C (см. рис. 3). Меньшая величина контраста для центра поля зрения, по сравнению с контрастом для ряда полевых углов (см. рис. 3 б ), обусловлена выбранным положением плоскости наилучшей установки (ПНУ). Действительно, распределение контраста по полю изображения на заданной пространственной частоте обусловлено выбором положения ПНУ с учётом остаточных монохроматических, хроматических и термооптических аберраций, а также величины терморасфокусировки. Положение ПНУ оптимизировано с целью получения максимально контрастного изображения на частоте Найквиста микроболометра во всём диапазоне спектра и температурном интервале по всему полю изображения. Благодаря этому контраст по полю изображения не падает ниже 0,5. Однако для центра поля в некотором температурном диапазоне величина контраста оказывается несколько ниже, чем для ряда полевых углов, что обусловлено выбранным положением ПНУ для объектива несвободного от кривизны поля изображения.

Рис. 3. Полихроматическая ЧКХ двухдиапазонного атермального ИК-объектива при температуре – 40°C (а); при температуре +60°C (б). (T – контраст; N – пространственная частота): 1 – при ω = 0; 2 и 3 – при ω = 5°; 4 и 5 – при ω = 9,7° для меридиональной и сагиттальной плоскостей соответственно

Если же расчет ЧКХ выполнить для двух спектральных поддиапазонов 3,4–5,5 мкм и 7,0– 11,4 мкм раздельно (исключив промежуточный участок спектра, поглощаемый атмосферой), то контраст в изображении по всему полю зрения и во всём температурном интервале не упадет ниже 0,4 и 0,5 в средне- и длинноволновом поддиапазонах соответственно.

Достигнутый уровень контраста в изображении подтверждает сделанное выше предположение о достаточности ахроматической коррекции двухдиапазонного атермального ИК-объектива.

Завершая параграф, проведём сравнительный анализ характеристик разработанного двухдиапазонного атермального рефракционно-линзового ИК-объектива с характеристиками представленного в работе [16] двухдиапазонного рефракционно-дифракционного ИК-объектива, включающего три рефракционные линзы, на плоской поверхности одной из которых размещена двухрельефная двух- или трехслойная дифракционная микроструктура. При сопоставимых рабочем спектральном диапазоне, фокусном расстоянии и угловом поле зрения данные объективы формируют сопоставимые по пространственному разрешению изображения. Однако у рефракционно-дифракционного ИК-объектива не устранены термооптические аберрации, а площадь входного зрачка в 2,9 раза меньше, чем у чисто рефракционного аналога.

Таким образом, наличие в оптической схеме ДОЭ хотя и приводит к сокращению числа рефракционных линз, но из-за ранее озвученных сдерживающих факторов в достижении высокой дифракционной эффективности существенно ограничивает допустимую числовую апертуру объектива.

Заключение

Коммерческая доступность халькогенидных стекол, прозрачных в широком ИК-диапазоне, охватывающем среднюю и длинноволновую области спектра, в совокупности с успехами в создании двухдиапазонных неохлаждаемых микроболометров открывает новые возможности разработки мультиспек-тральных ИК-систем. В частности, в настоящей статье показано, что расширение рабочего спектрального диапазона ИК-объектива, в оптической схеме которого используются халькогенидные стекла, не препятствует пассивной атермализации оптического тракта в широком интервале рабочих температур.

Кроме того, наличие оптических материалов, прозрачных в двойном ИК-диапазоне, с высокими значениями коэффициентов дисперсии в средневолновом поддиапазоне и с существенной разницей в значениях коэффициентов дисперсии в длинноволновом поддиапазоне ИК-излучения обеспечивает требуемую степень коррекции хроматизма даже при ахроматической коррекции разрабатываемого объектива. При этом выполнение условия синусов Аббе на этапе компоновки оптической схемы ограничивает сферическую аберрацию и кому в окрестности оптической оси, что облегчает дальнейший процесс оптимизации конструктивных параметров.

Достоверность и эффективность представленных рекомендаций по компоновке оптической схемы и по получению исходных конструктивных параметров для последующей оптимизации подтверждена результатами расчёта двухдиапазонного атермального рефракционно-линзового ИК-объектива, работающего в поддиапазонах 3,4–5,2 и 7,5–11,4 мкм, с фокусным расстоянием f ' =40 мм и относительным отверстием D / f ' =1/0,65, который в пределах углового поля зрения 2ω ≤ 19,5° формирует изображение на частоте Найквиста микроболометра N N =30 мм –1 с контрастом T ≥ 0,5 во всём рабочем температурном интервале от –40°C до +60°C.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-19-00081).

Список литературы Компоновка и расчёт двухдиапазонного атермального рефракционно-линзового ИК-объектива

- Tarasov VV, Yakushenkov YuG. Dual and multispectral optical-electronic systems with matrix sensors [In Russian]. Moscow: "Logos" Publisher; 2007. ISBN: 5-98704-198-8.

- Medvedev AV, Grinkevich AV, Knyazeva SN. Multispectral systems of various uses [In Russian]. Photonics Russia 2015; 53(5): 68-81.

- Gorelik LI, Drogaitseva EV, Polesskiy AV, Sidorin AV, Solyakov VN, Trenin DYu. Dual-band thermal imaging system for spectral ranges 3-5 and 8-12 ^m [In Russian]. Appl Phys 2011; 2: 92-96.

- Catanzaro BE, Dombrowski M, Hendrixson J, Hillenbrand E. Design of dual-band SWIR/MWIR and MWIR/LWIR imagers. Proc SPIE 2004; 5406: 829-835. DOI: 10.1117/12.543875.

- Jamieson TH. Athermalization of optical instruments from the optomechanical viewpoint. Proc SPIE 1992; 10265: 131-159. DOI: 10.1117/12.61105.

- Medvedev AV, Grinkevich AV, Knyazeva SN. Athermali-zation of objectives of sighting and observation complexes as the means of functioning support of the facilities of Armament of Armored Force Vehicles (AAFV). Photonics Russia 2016; 56(2): 94-109.

- Romano va GE, Pys G. Research of aberration properties and passive athermalization of optical systems for infrared region. Pro SPIE 2015; 9626: 96260H. DOI: 10.1117/12.2191119.

- Tyagur VM, Kucherenko OK, Murav'ev AV. Passive optical athermalization of an IR three-lens achromat. J Opt Tech 2014; 81(4): 199-203. DOI: 10.1364/JOT.81.000199.

- Rogalski A. Infrared and terahertz detectors. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press; 2019. ISBN: 978-1-138-19800-5.

- Goldberg AC, Kennerly SW, Little JW, Shafer TA, Mears CL, Schaake HF, Winn M, Taylor M, Uppal PN. Comparison of HgCdTe and quantum-well infrared photodetector dual-band focal plane arrays. Opt Eng 2003; 42(1): 30-46. DOI: 10.1117/1.1526106.

- Goldberg AC, Fischer T, Kennerly SW, Wang SCH, Sundaram M, Uppal PN, Winn ML, Milne GL, Stevens MA. Dual-band QWIP MWIR/LWIR focal plane array test results. Proc SPIE 2000; 4028: 276-287. DOI: 10.1117/12.391740.

- Tissot JL, Trouilleau C, Fieque B, Crastes A, Legras O. Un-cooled microbolometer detector: recent developments at Ulis. Opto-Electron Rev 2006; 14(1): 25-32. DOI: 10.2478/s11772-006-0004-2.

- Keskin S, Akin T. The first fabricated dual-band uncooled infrared microbolometer detector with a tunable micro-mirror structure. Proc SPIE 2012; 8353: 83531C. DOI: 10.1117/12.964551.

- Smith EM, Panjwani D, Ginn J, Warren AP, Long C, Figuieredo P, Smith C, Nath J, Perlstein J, Walter N, Hirschmugl C, Peale RE, Shelton D. Dual band sensitivity enhancements of a VOx microbolometer array using a patterned gold black absorber. App Opt 2016; 55(8): 20712078. DOI: 10.1364/A0.55.002071.

- Greisukh GI, Ezhov EG, Antonov AI. Correction of chro-matism of dual-infrared zoom lenses. Computer Optics 2020; 44(2): 177-182. DOI: 10.18287/2412-6179-CO-623.

- Greysukh GI, Danilov VA, Ezhov EG, Antonov AI, Usievich BA. Diffractive elements in optical systems of middle and double IR range. Photonics Russia 2020; 14(2): 160-169. DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2020.14.2.160.169.

- Xue C, Cui Q, Liu T, Yang L, Fei B. Optimal design of a multilayer diffractive optical element for dual wavebands. Opt Lett 2010; 35(24): 4157-4159. DOI: 10.1364/OL.35.004157.

- Greisukh GI, Danilov VA, Ezhov EG, Stepanov SA, Usievich BA. Comparison of electromagnetic and scalar methods for evaluation of efficiency of diffractive lenses for wide spectral bandwidth. Opt Commun 2015; 338: 5457. DOI: 10.1016/j.optcom.2014.10.037.

- Greisukh GI, Ezhov EG, Stepanov SA, Danilov VA, Usievich BA. Spectral and angular dependences of the efficiency of diffraction lenses with a dual-relief and two-layer microstructure. J Opt Tech 2015; 82(5): 308-311. DOI: 10.1364/JOT.82.000308.

- Greisukh GI, Danilov VA, Ezhov EG, Stepanov SA, Usievich BA. Spectral and angular dependences of the efficiency of relief-phase diffractive lenses with two- and three-layer microstructures. Optics and Spectroscopy 2015; 118(6): 964-970. DOI: 10.1134/S0030400X15060090.

- Greisukh GI, Danilov VA, Stepanov SA, Antonov AI, Usievich BA. Spectral and angular dependences of the efficiency of three-layer relief-phase diffraction elements of the IR range. Optics and Spectroscopy 2018; 125(1): 6064. DOI: 10.1134/S0030400X18070123.

- Mao S, Zhao J, He D. Analytical and comprehensive optimization design for multilayer diffractive optical elements in infrared dual band. Opt Commun 2020; 472: 125831. DOI: 10.1016/j.optcom.2020.125831.

- SemiConductor Devices. Source: (https://www.scd.co.il/wp-content/uploads/2019/07/Bird640-17-ceramic_brochure_v3_PRINT.pdf).

- Rahmlow Jr TD, Lazo-Wasem JE, Vizgaitis JN, Flanagan-Hyde J. Dual-band antireflection coatings on 3rd Gen lenses. Proc SPIE 2011; 8012: 80123D. DOI: 10.1117/12.888100.

- Hudson Jr RD. Infrared system engineering. New York: Wiley; 2006. ISBN: 978-0-470-09935-3.

- Zemax. Source: (http://www.zemax.com/pages/opticstudio/).

- Schott. Source: (http://www.schott.com/en-gb/products/ir-materials-p1000261/downloads/).

- Schaub M, Schwiegerling J, Fest EC, Symmons A, Shep-ard RH. Molded optics design and manufacture. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group; 2011. ISBN: 978-1-4398-3258-5.