Компрессионно-ишемический синдром как фактор снижения надежности функционирования сегментарных моторных центров у больных с последствиями позвоночно- спинномозговой травмы

Автор: Шеин А.П., Худяев А.Т., Щурова Е.Н., Криворучко Г.А., Максимова М.Ю.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2008 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы взаимосвязи показателей локального объемного капиллярного кровотока в перимедуллярных тканях травмированного спинного мозга с ЭМГ-характеристиками сенсомоторного дефицита в системе иннервации нижних конечностей у больных с позвоночно-спинномозговой травмой. Работа основана на результатах комплексного клинико-нейрофизиологического обследования 10 больных мужского пола в возрасте от 17 до 46 лет с закрытыми компрессионными переломами позвоночника в грудном, грудопоясничном и поясничном отделах. Показано, что интраоперационно замеренные показатели объемного кровотока перимедуллярной сети в области компрессии спинного мозга пропорциональны интегральным ЭМГ-характеристикам сенсомоторного дефицита, развившегося в результате позвоночно-спинномозговой травмы. Полученные данные дополнительно подчеркивают значимость ишемического компонента в патофизиологии двигательных и чувствительных расстройств у больных с позвоночно-спинномозговой травмой.

Позвоночно-спинномозговая травма, спинной мозг, перимедуллярный кровоток, электромиография

Короткий адрес: https://sciup.org/142121129

IDR: 142121129

Текст научной статьи Компрессионно-ишемический синдром как фактор снижения надежности функционирования сегментарных моторных центров у больных с последствиями позвоночно- спинномозговой травмы

Известно, что одним из условий регресса функциональной недостаточности различных структур спинного мозга при его травме является восстановление или улучшение регионарного кровообращения в очаге повреждения на уровне микроциркуляторного звена [4, 6]. Ранее на основании сопоставления данных компьютерной томографии и электронейромиографии показано, что уровень развившегося после позвочно-спинномозговой травмы моторного дефицита коррелирует со степенью перекрытия позвоночного канала [7]. Ранняя декомпрессия спинного мозга (СМ) сопровождается ранним восстановлением показателей регионарного кровотока и функциональных характеристик проводниковосегментарных структур, после сдавления СМ в течение 180 минут реактивной гиперемии не наблюдается и наступают необратимые изменения в нейронах [9]. Результаты других исследователей [14] свидетельствуют о том, что уже спустя 80 минут после сдавления СМ реактивная гиперемия в ранее компрессированном участке не регистрируется, а его реперфузия не способствует восстановлению соматосенсорных вызванных потенциалов. Следует отметить, что изучение взаимосвязей микроциркуляторного дефицита и сенсомоторной недостаточности при травматическом повреждении СМ производилось преимущественно на экспериментальных моделях [1, 9, 10, 11], что накладывает известные ограничения на применение результатов этих исследований в клинике спинномозговой травмы.

Цель настоящей работы состояла в анализе взаимосвязей показателей локального объемного капиллярного кровотока (ОКК) в перимедуллярных тканях травмированного спинного мозга с ЭМГ-характеристиками сенсомоторного дефицита в системе иннервации нижних конечностей у больных с позвоночно-спинномозговой травмой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа основана на результатах комплексного клинико-нейрофизиологического обследования 10 больных мужского пола в возрасте от 17 до 46 (36±3) лет с закрытыми компрессионными переломами позвоночника в грудном, грудопоясничном и поясничном отделах, прошедших курс оперативного лечения в отделение вертебрологии и нейрохирургии РНЦ «ВТО». Распределение больных по локализации повреждения позвоночника: грудной отдел - 1 больной, грудопоясничный - 5, поясничный – 4. Срок после травматического повреждения и до оперативного вмешательства варьировал в пределах 2-32 (17±3) дней. Травма позвоночника сопровождалась ушибом и компрессией СМ (5 пациентов), его ишемией (4 пациента), имбибицией кровью (2 пациента), отеком (3 пациента), образованием спаек (5 пациентов), гидромы (2 пациента), дедрита (2 пациента), разрывами твердой мозговой оболочки (3 пациента). Клинический анализ двигательных нарушений показал, что у 5 больных наблюдалась вялая нижняя параплегия, у 4 - нижний вялый парапарез различной степени выраженности, в одном случае двигательные нарушения отсутствовали. У 6 больных были сопутствующие нарушения функции тазовых органов (задержка или недержание мочи и кала). В 9 случаях эстезиометрически определялись нарушения температурно-болевой чувствительности, проявляющиеся в виде повышения ее порогов или полного ее отсутствия (5 больных). Комплексное хирургическое лечение включало открытую декомпрессию СМ из заднего или заднебокового доступов и жесткую фиксацию травмированного участка позвоночника аппаратом наружной транспедикулярной фиксации (НТФ) [5].

При проведении нейрофизиологических обследований использован базовый комплекс взаимодополняющих электронейромиографических методик [2], включающий, в частности, регистрацию и анализ М-ответов (мышцы – m. tibialis ant., m. extensor dig. br., m. rectus fem., m. gastrocnemius c.l., m. soleus, m. flexor dig. br.; форма раздражающих стимулов – прямоугольная, длительность – 1 мс, интенсивность – суп-рамаксимальная; способ отведения - униполярный; анализируемый показатель - амплитуда "от пика до пика"), максимальных Н-рефлексов (мышцы – m. gastrocnemius c.l., m. soleus; форма раздражающих стимулов – прямоугольная, длительность – 0,5-1,0 мс, интенсивность – оптимальная для вызова максимального Н-рефлекса;

способ отведения - униполярный; анализируемый показатель - амплитуда "от пика до пика") и глобальной ЭМГ (мышцы - m. tibialis ant., m. gastrocnemius c.l., m. rectus fem., m. biceps fem.; функциональная проба - "максимальное произвольное напряжение"; тип отведения - биполярный; диаметр электродов - 8 мм, межэлектродное расстояние - 10 мм; анализируемые параметры - частота следования колебаний и средняя амплитуда суммарной ЭМГ, программно рассчитываемые по фрагментам экранных копий MVA-теста). Во всех случая тестировали левую и правую конечности. Таким образом, общее количество анализируемых признаков в каждом отдельном случае составляло 32. Используемое оборудование: 4-канальная цифровая система ЭМГ и ВП "Viking IV" (Nicolet Biomedical, США). Обследования проводились до операции, через 1 месяц после операции, за 1-3 дня перед снятием аппарата НТФ (этот срок соответствовал завершению пребывания больного в стационаре).

Капиллярный кровоток оболочек СМ исследовали интраоперационно (во время открытой декомпрессии СМ из заднего и заднебокового доступов, после ламинэктомии и вскрытия позвоночного канала) на трех уровнях: краниальнее зоны поражения, в зоне поражения, каудальнее зоны поражения, располагая интраоперационный датчик над дуральным мешком до и после декомпрессии. Использован лазерный допплеровский флоуметр BLF-21 (Transonic Systems, CША), оборудованный интраоперационным игольчатым датчиком (тип № 18) с диаметром иглы 1,2 мм. Метод лазерной допплеровской флоуметрии позволяет измерить капиллярный кровоток в объеме ткани 1-1,5 мм3. В наших исследованиях при анализе состояния оболочек СМ замеряли кровоток всей толщины оболочек (в большей степени пиальной сети) [8]. Таким образом, исследование регионарного кровотока СМ человека в рамках настоящего исследования сводилось к оценке ОКК перимедуллярной сосудистой системы.

В качестве контроля использованы данные 30 здоровых испытуемых в возрасте от 17 до 22 лет. Количественная оценка взаимосвязи анализируемых признаков производилась с помощью коэффициентов линейной корреляции Пирсона, а оценка достоверности различия средних - с помощью непараметрических критериев (W- и Т-критериев Вилкоксона для независимых и попарно сопряженных выборок показателей).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

С целью проверки гипотезы о взаимосвязи показателей регионарного кровотока и посттравматической функциональной недостаточности различных нейронных структур СМ произведена аналитическая обработка всей совокупности ЭМГ-характеристик произвольной и вызванной биоэлектрической активности мышц, зарегистрированных на указанных этапах лечения каждого больного, с последующим ее преобразованием («сверткой») в три интегральных критерия, количественно отражающих степень моторного дефицита в нейронных системах СМ, участвующих в генерации суммарной ЭМГ ( QЭМГ ), моносинап-тических рефлексов (Н-рефлекс) ( QН-ре ф л ) и вызванных стимуляцией периферических нервов потенциалов мышц (М-ответов) ( QM-0TB ). Интегральный показатель моторного дефицита, рассчитанный по всей совокопности ЭМГ-признаков обозначен как Q общ . Ниже приведена схема расчета соответствующих Q -критериев.

В зависимости от выраженности моторного дефицита, т.е. степени отклонения от нормы (% от контрольных величин), каждый анализируемый признак ( X) оценивался по четырехбалльной шкале (табл. 1).

Таблица 1 Система формирования балльной оценки уровня сенсомоторного дефицита у больных с последствиями позвоночно-спинномозговой травмой

|

% от нормы |

Балл |

|

90< X <100 |

0 |

|

60< X 90 |

1 |

|

30< X <60 |

2 |

|

0< X <30 |

3 |

Далее производилось усреднение полученного таким образом балльного показателя по совокупности признаков, привлеченных к описанию суммарной ЭМГ, М-ответов и Н-рефлексов. Из приведенного в разделе «Материал и методы» перечня анализируемых признаков, включающего в себя 32 показателя, следует, что расчет Q ЭМГ производился по 16 признакам, Q m-otb - по 12, а Q H—рефл - по 4. Если полученное значение Q удовлетворяло условиям

0,0≤

Q

≤0,3, то уровень моторного дефицита (степень поражения) соответствовал норме («отсутствие поражения»); 0,3<

Q

< 1,2 - поражение легкой степени; 1,2Q<3,0 - тяжелой. Как уже ранее отмечалось, расчет Qобщ. производился по всей совокупности анализируемых признаков (n=32).

Результаты оценки взаимосвязи (коэффициенты корреляции Пирсона) показателей объемного капиллярного кровотока оболочек спинного мозга, замеренных до его декомпрессиии и Q -характеристик развившегося после позвоночноспинномозговой травмы моторного дефицита, рассчитанных по результатам комплексного дооперационного нейрофизиологического тестирования больных представлены в таблице 2.

Из таблицы 2 следует, что объемный кровоток в зоне компрессии ( ОКК ЗК ) отчетливо коррелирует (r=0,741; P<0,05) с кровотоком в смежном краниально расположенном сегменте СМ ( ОКК КРЗК ) и слабо коррелирует (r=0,441; P>0,05) с кровотоком в смежном каудально расположенном сегменте СМ ( ОKKК Д ЗК ), что свидетельствует о некоторой посттравматической разобщенности микроциркуляторных бассейнов пораженного и нижерасположенного участков СМ. Кроме того, по результатам измерения ОККЗ К до декомпрессии выявлена статистически значимая отрицательная взаимосвязь с Q ЭМГ (r = -0,893; P<0,05), Q H—рефл (r = -0,862; P<0,05) и Q общ (r = -0,862; P<0,05).

Интерпретируя полученные данные следует иметь в виду, что QЭМГ являются интегральной характеристикой дефицита проводниковоинтегративной функции СМ и одновременно функционального состояния периферической части ДЕ. Что касается взаимосвязи ОKKЗК и QHре ф л , то центральная часть дуги Н-рефлекса, как и первичные афференты мышечных веретен, входящие в состав периферических нервов [12, 13], оказались более чувствительны к снижению ОKK , чем спинальные эфферентные структуры (периферические элементы пирамидного тракта и спинальные мотонейроны).

Таблица 2

Оценки взаимосвязи (коэффициенты линейной корреляции Пирсона) показателей объемного капиллярного кровотока оболочек спинного мозга, замеренных до его декомпрессии, и Q -характеристик моторного дефицита в системе нижних конечностей, рассчитанных по результатам комплексного дооперационного нейрофизиологического тестирования

|

ОKK ЗК |

ОKK КРЗК |

ОKK КДЗК |

Q ЭМГ |

Q М-отв. |

Q Н-рефл. |

Q общ. |

|

|

ОKK ЗК |

1 |

||||||

|

ОKKКРЗК |

0,741* |

1 |

|||||

|

ОKKКДЗК |

0,442 |

0,583 |

1 |

||||

|

Q ЭМГ |

-0,893* |

-0,514 |

-0,414 |

1 |

|||

|

Q М-отв. |

-0,463 |

-0,063 |

-0,117 |

0,715* |

1 |

||

|

Q Н-рефл.. |

-0,862* |

-0,667* |

-0,398 |

0,902* |

0,612 |

1 |

|

|

Q общ. |

-0,801* |

-0,402 |

-0,319 |

0,959* |

0,875* |

0,883* |

1 |

* - Статистически достоверные значения коэффициентов корреляции Пирсона (P<0,05).

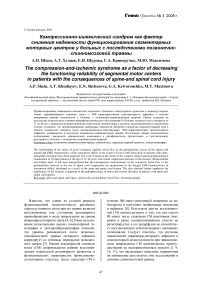

Для описания взаимосвязи интраоперационно замеренных величин объемного капиллярного кровотока оболочек спинного мозга в зоне компрессии с рассчитанными дооперационно интегральными показателями моторного дефицита использована логистическая функция вида

A

yD

1 10 B Cx ,

где в качестве независимой переменной ( x ) выступают величины ОKKЗК , а в качестве зависимой ( у ) – значения Q ЭМГ , Q Н-рефл , Q М-отв и . Q общ. . Алгоритм расчета параметров А , В , С и D приведен, в частности, в руководстве Н.А. Плохинского [3].

Из графиков, приведенных на рисунке 1 (АГ), видно, что верхняя точка перегиба логистической кривой соответствует ОKKЗК = 2230 мл/(мин • 100 г). Иными словами, уровень объемного капиллярного кровотока 22 мл/(мин•100 г), можно обозначить как критический, ниже которого функционирование сегментарно-проводниковых структур СМ факти- взаимосвязь между ОKKЗК и QМ-отв относительно невелика (r= -0,463; P>0,05). Этот факт объясняется тем, что при ишемическом поражении сегментарных α-мотонейронов величина QМ-отв определяется степенью завершенности (или незавершенности) денервационно-реиннервационных изменений в периферических структурах двигательных единиц (ДЕ) и является достаточно инерционным показателем, жестко не отслеживающим текущие изменения капиллярного кровотока на сегментарном уровне.

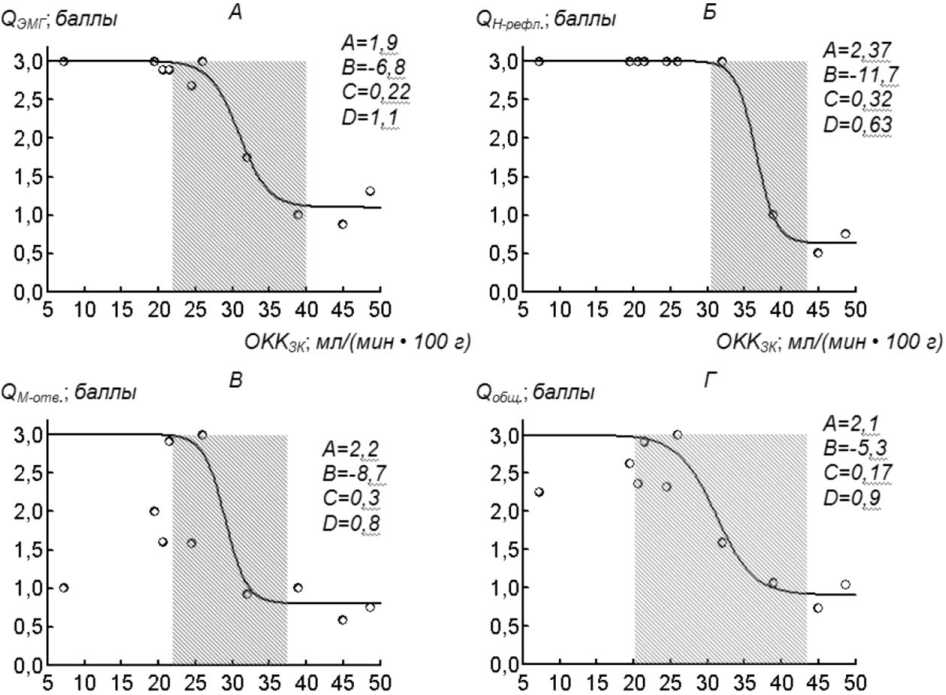

Следствием устранения фактора компрессии спинного мозга фрагментами поврежденного позвонка является увеличение ОККЗК в среднем на 28,1 %, а ОККК Д ЗК – на 8,5 %. Из рисунка 2 видно, что после декомпрессии спинного мозга наблюдалась отчетливая тенденция к выравниванию показателей ОККЗК, ОКККРЗК и ОККК Д ЗК , сопровождаемому возникновением выраженной положительной взаимосвязи между ОККЗК с одной стороны, и значениями ОКК КРЗК (0,859; Р<0,05) и ОКК КДЗК (0,950; P<0,05) с другой (см. табл. 3).

чески прекращается.

Из таблицы 2 и рисунка 1 «В» следует, что

ОККзк; мл/(мин • 100 г)

ОККзк; мл/(мин*100 г)

Рис. 1. Взаимосвязь дооперационно рассчитанных интегральных показателей моторного дефицита ( Q ) и интраоперационно замеренных величин объемного капиллярного кровотока оболочек спинного мозга ( ОКК ) в зоне компрессии у больных с позвоночно-спинномозговой травмой

Рис. 2. Средние величины (M±m) интраоперационно замеренного объемного капиллярного кровотока ( ОКК) оболочек спинного мозга в зоне его компрессии фрагментами позвонка (ЗК), а также краниаль-нее (КРЗК) и каудальнее (КДЗК) указанной зоны до и после декомпрессии

Результаты ЭМГ-обследования, полученные спустя 1 месяц после декомпрессии, подтвердили мнение о том, что динамика показателя QН-рефл действительно может рассматриваться в качестве характеристики, наиболее чувствительной к изменениям текущих значений корешково- релирующего с ОКК перимедуллярных структур. В частности, представленный в таблице 3 коэффициент корреляции между ОККЗК и QН-рефл составил -0,857 (Р<0,05 ), тогда как взаимосвязь между ОККЗК и другими показателями, в частности с QЭМГ (г = -0,546; P>0,05), оказалась значительно меньшей и статистически не значимой.

Есть основания полагать, что декомпрессия СМ задает некоторый определенный уровень фонового кровотока в поврежденном участке СМ, который впоследствии, по прошествии определенного времени, приходит в соответствие с уровнем выхода на плато такого достаточно «инерционного» показателя, как QМ-отв . Последний фактически отражает число функционирующих ДЕ. Действительно, как показано в таблице 3, измеренный непосредственно после декомпрессии ОККЗК еще недостаточно коррелирует с QM-0TB , рассчитанным спустя 1 месяц после декомпрессии СМ (г = -0,612; P>0,05), но хорошо коррелирует с QМ-отв , рассчитанным по результатам обследования больных, произведенных перед снятием аппарата НТФ (г = -0,739; P<0,05).

сегментарного кровотока, предположительно кор-

Таблица 3

Оценки взаимосвязи (коэффициенты линейной корреляции Пирсона) показателей объемного капиллярного кровотока оболочек спинного мозга, замеренных после его декомпрессии, и Q-характеристик моторного дефицита в системе нижних конечностей, рассчитанных по результатам комплексного нейрофизиологического тестирования, проведенного спустя один месяц после оперативного вмешательства

|

ОKKЗК |

ОKKКРЗК |

ОKKКДЗК |

Q ЭМГ |

Q М-отв. |

Q Н-рефл. |

Q общ. |

|

|

ОKK ЗК |

1 |

||||||

|

ОKK КРЗК |

0,859* |

1 |

|||||

|

ОKKКДЗК |

0,950* |

0,856* |

1 |

||||

|

Q ЭМГ |

-0,546 |

-0,292 |

-0,285 |

1 |

|||

|

Q М-отв. |

-0,612 |

-0,545 |

-0,403 |

0,845 |

1 |

||

|

Q Н-рефл. |

-0,857* |

-0,903* |

-0,793* |

0,552 |

0,695* |

1 |

|

|

Q общ. |

-0,652* |

-0,481 |

-0,413 |

0,967* |

0,944* |

0,703* |

1 |

* - Статистически достоверные значения коэффициентов корреляции Пирсона (P<0,05

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, результаты проведенных исследований позволили количественно и в динамике описать взаимосвязь показателей объемного кровотока перимедуллярной сети спинного мозга в области его компрессии с интегральными нейрофизиологическими характеристиками сенсомоторного дефицита в системе нижних конечностей. Полученные данные в целом подтверждают основные положения ранее выпол- ненной работы [2], основанной на анализе взаимосвязи показателей перимедуллярного кровотока в области компрессии СМ с результатами балльной оценки силы мышц нижних конечностей, и дополнительно подчеркивают значимость ишемического компонента в патофизиологии двигательных и чувствительных расстройств у больных с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы.

ВЫВОДЫ

-

1. Интраоперационно замеренные показатели объемного кровотока перимедуллярной сети в области компрессии спинного мозга коррелируют с интегральными ЭМГ-характеристиками сенсомоторного дефицита, развившегося в результате позвоночно-спинномозговой травмы.

-

2. Наибольшей чувствительностью к ише-

- мии характеризуется величина максимального Н-рефлекса, ишемический порог угнетения которого, по данным интраоперационно измеренного объемного кровотока перимедуллярной сети до и после декомпрессии спинного мозга, составляет 22 мл/(мин • 100 г).