Концентрация минерализующих элементов в интерстициальной жидкости структур зубного зачатка

Автор: Чепендюк Т.А., Алешкина О.Ю., Окушко В.Р.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Макро- и микроморфология

Статья в выпуске: 2 т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель; определить и сравнить концентрацию кальция и фосфора в интерстициальной жидкости тканей зачатка (пульпы, эмалевого органа) и фолликулярной жидкости по ходу центробежного перемещения. Материал и методы. Изучен состав интерстициальной жидкости пульпы, эмалевого органа и фолликулярной жидкости 23 зубных зачатков. Для биохимического анализа образцов использован ферментативно-фотоколориметрический метод на биохимическом полуавтоматическом анализаторе «Stat Fax 3300». Результаты. В интерстициальной жидкости пульпы концентрация кальция в 1,7 раза больше, чем в плазме, в 3 раза выше, чем в эмалевом органе, и в 7 раз больше, чем в фолликулярной жидкости. Средняя концентрация фосфора в пульпе в 10 раз выше, чем в плазме крови. Заключение. Выявлено весьма значимое различие концентраций остеотропных элементов в интерстициальных жидкостях изученных структур. Доказано, что концентрация кальция и фосфора убывает по ходу движения постулируемого потока жидкости от пульпы зачатка к перифолликулярному пространству. Повышение концентрации изученных элементов в интерстиции пульпы по сравнению с плазмой крови свидетельствует о способности пульпы концентрировать данные элементы и таким путем обеспечивать минерализацию обызвествленных тканей зуба и до его прорезывания.

Зубной зачаток, интерстициальная жидкость, минерализация зубного зачатка, пульпа, фолликулярная жидкость, эмалевый орган

Короткий адрес: https://sciup.org/14918243

IDR: 14918243

Текст научной статьи Концентрация минерализующих элементов в интерстициальной жидкости структур зубного зачатка

1Введение. Известно, что зубы функционируют в микробной среде рта, которая и определяет возможность возникновения деструктивного процесса в их твердых тканях. Резистентность эмали в значительной мере определяется ее минерализацией. Доставка же компонентов минерализации на всех этапах одонтогенеза осуществляется двояко: из пульпы зубного зачатка (эндогенный путь) и из слюны (экзогенный путь). Экзогенный путь минерализации из слюны возможен, естественно, лишь после прорезывания зуба. Минерализация зачатка зуба до прорезывания может происходить только эндогенно через пульпу зубного зачатка и эмалевый орган. Пульпе прорезавшегося зуба свойственно перемещать тканевую жидкость зуба через дентинные трубочки и транспортные пути эмали на ее поверхность. Доказано, что жидкость, проходя через твердые ткани зуба (дентин, эмаль), их минерализует, отдавая кальций и фосфор [1]. В случае прорезавшегося зуба жидкость, обедненная остеотропными элементами, выделяется через поры в виде капель на поверхность эмали [2]. Аналогичный процесс постулируется нами и до прорезывания зуба. При этом выделяющаяся жидкость должна выходить в пространство, окружающее фолликул [3]. В то же время в доступной нам литературе отсутствует информация об элементном составе как упомянутой жидкости, так и интерстициальной жидкости пульпы и эмалевого органа.

Цель: определить и сравнить концентрацию кальция и фосфора в интерстициальной жидкости тканей зачатка зуба (пульпы, эмалевого органа) и фолликулярной жидкости по ходу постулируемого перемещения.

Материал и методы. Изучена интерстициальная жидкость пульпы, эмалевого органа и фолликулярная жидкость 23 зубных зачатков свиньи домашней в возрасте от 4 до 6 месяцев. Забор материала произведен из зачатков, в которых пульпа и эмалевый орган были по объему одного порядка (рис. 1).

Рис. 1. Образцы тканей для исследования (слева направо): 1 — пульпа, 2 — формирующиеся твердые ткани зачатка, 3 — эмалевый орган зубного зачатка

Интерстициальная жидкость из этих тканей зачатка зуба получена путем их гомогенизации и последующего центрифугирования на аппаратуре NF-Human (4000 об/мин). Фолликулярная жидкость бралась из

вскрытой полости зубной крипты путем ее адсорбции с помощью системы для взятия биологического материала (К 3. ЭДТА) в объеме 1,5 мл. В результате центрифугирования надосадочная жидкость отбиралась из пробирок для стандартного анализа в количестве 10 мкл. Для биохимического анализа образцов использован ферментативно-фотоколориме-трический метод . Химический анализ производился на биохимическом полуавтоматическом анализаторе «Stat Fax 3300».

Концентрация кальция и фосфора в тканевой жидкости структур зубного зачатка вычислялась по формуле: ODобразца/ODстандарта*n, где n — стандартная концентрация для кальция (824 ммоль/л), фосфора (1,62 ммоль/л); OD — оптическая плотность .

Используя компьютерную прикладную программу Statistica-6.0, вычислили среднестатистические значения концентраций кальция и фосфора в изученных элементах зубных зачатков [4]. Для оценки достоверности различий между концентрациями минерализующих элементов использовали параметрические (t-критерий Стьюдента) критерии достоверности, так как распределение вариант было близко к нормальному. Различия считали достоверными при 95%-ном пороге вероятности (<0,05).

Результаты. Установлено достоверное различие содержания кальция и фосфора в интерстициальной жидкости тканей зачатка зуба и в фолликулярной жидкости. Так, в тканевой жидкости пульпы концентрация кальция в различных пробах составляет от 2,9 до 5,6 ммоль/л, в жидкости эмалевого органа от 1,3 до 1,8 ммоль/л и в фолликулярной жидкости 0,6–0,8 ммоль/л, концентрация же фосфора в пульпе в различных пробах составляет от 7,34 до 19,09 ммоль/л, в эмалевом органе от 5,14 до 9,67 ммоль/л и в фолликулярной жидкости от 4,5 до 4,96 ммоль/л.

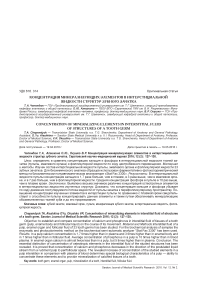

Среднее значение концентрации кальция составляет 4,34±0,67 ммоль/л, в эмалевом органе 1,47±0,12 ммоль/л и в фолликулярной жидкости 0,7±0,15 ммоль/л, а фосфора в пульпе, в эмалевом органе и в фолликулярной жидкости составили 16,31±2,84 ммоль/л, 8,07±1,13 ммоль/л и 4,6±0,78 ммоль/л соответственно (рис. 2.).

Рис. 2. Средняя концентрация кальция и фосфора в тканях зуба и фолликулярной жидкости, ммоль/л

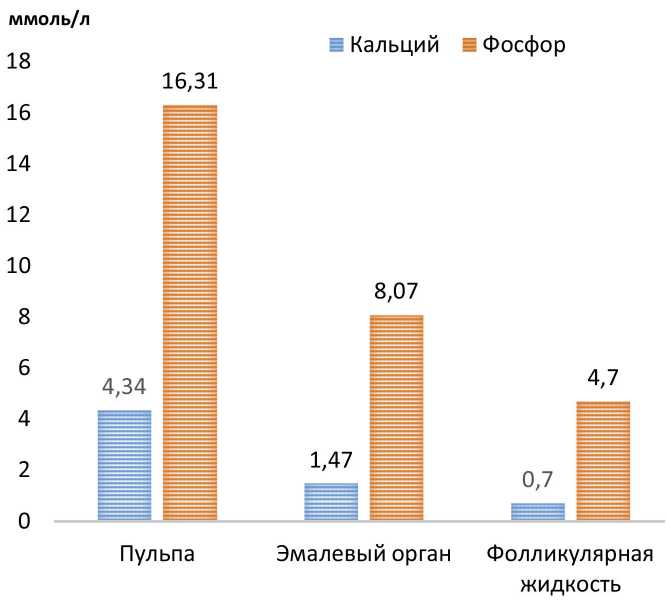

Рис. 3. Содержание кальция в постулируемом потоке жидкости, проходящем через различные структуры зубного зачатка, ммоль/л

При сравнении величин концентрации изученных элементов в первую очередь обращает на себя внимание значимость (кратность) их различия. Как видно из диаграммы, в пульпе концентрация кальция в 3 раза выше, чем в эмалевом органе и в 7 раз больше, чем в фолликулярной жидкости, причем в плазме крови (2,6 ммоль/л) в 1,8 раза больше, чем в эмалевом органе. В фолликулярной жидкости концентрация кальция оказывается минимальной (0,7 ммоль/л) в ряду изученных образцов.

Наглядно отражает изменение состава потока жидкости в зачатке зуба построенная кривая, где за исходную и конечную точки принималась концентрация кальция в плазме крови, которая является и безусловным источником потока жидкости, и его завершением (рис. 3).

Как видно на данной кривой, направление потока жидкости от кровеносного русла до слоя одонтобластов (указано стрелкой) характеризуется повышением содержания минернализующей способности жидкости. После выхода потока ликвора за пределы минерализующихся тканей он оказывается, напротив, существенно обедненным остеотропными ионами. Этот факт свидетельствует о том, что значительная часть элементов осталась в толще формирующихся твердых тканей, обеспечивая их обызвествление. Обеднение минералами на этом не завершается. Жидкость, омывающая фолликул, оказывается еще более бедной минералами, что подразумевает возможное участие во вторичной минерализации эмали.

Далее обедненная фолликулярная жидкость выделяется на поверхность эмали, заполняет пространство между альвеолой и зубным зачатком, выполняющее функцию коллектора.

Аналогичная закономерность выявлена и для фосфора, в пульпе его содержание в 10 раз выше, чем в плазме крови, практически в 4 раза больше, чем в фолликулярной жидкости, и в 2 раза больше, чем в эмалевом органе. В эмалевом органе содержание фосфора почти 5 раз превышает его концентрацию в плазме крови (1,6 ммоль/л).

Обсуждение. Сравнительный анализ показателей потока интерстициальной жидкости, содержащей остеотропные элементы. показал общую закономерность: снижение их концентрации в направлении «пульпа →эмалевый орган→ фолликулярная жидкость».

Такой существенный перепад концентраций в смежных средах уже сам по себе свидетельствует об активности процессов, протекающих в данных средах по ходу постулируемого потока перемещающейся жидкой среды. Судя по имеющимся фактам, этим потоком в настоящее время может являться центробежное перемещение зубного ликвора из пульпы зуба на поверхность эмали прорезывающегося зуба. Факт существенного преобладания остеотропных элементов в пульпе по сравнению с эмалевым органом получает объяснение на основании данных ликвородинамики в твердых тканях зуба.

В интерстиции пульпы зачатка зуба концентрация остеотропных элементов выше, чем в кровеносном русле, что однозначно говорит о способности этого органа концентрировать соответствующие ионы.

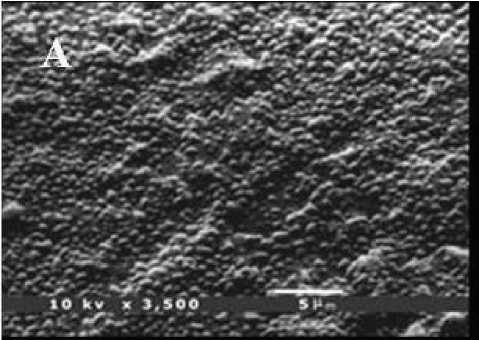

Полученные факты представляют интерес при их сопоставлении с известными данными A. Bertacci по движению интерстициальной жидкости твердых тканей зуба [2]. Это касается темпов ее «пропотевания» на поверхность эмали в прорезавшихся зубах. Как выявила A. Bertacci, скорость этого явления весьма существенна. На микрофотографии видно сплошное покрытие каплями жидкости всей поверхности эмали, происходящее при экспозици в 4 минуты (рис. 4). При этом доказано, что скорость перспирации с возрастом убывает. Она максимальна, равно как и общее содержание растворов в толще эмали (до 12% объема), в прорезывающемся зубе [5].

Рис. 4. Микрофотография поверхности эмали зуба 6-летнего ребенка с каплями жидкости (сканирующий электронный микроскоп) [по Bertacci A., 2007]

Экстраполируя эти данные на более ранние периоды одонтогенеза, следует считать, что темпы перемещения жидкости до прорезывания зуба должны быть еще более высокими. При этом скапливающаяся фолликулярная жидкость практически идентична ликвору, выделяющемуся на поверхность эмали прорезавшегося зуба, состав которого пока что неизвестен [6].

Таким образом, настоящее исследование основывается на факте центробежного перемещения зубной жидкости в зрелом зубе [2, 7]. В то же время оно является значительным аргументом в пользу наличия этого минерализующего потока и до прорезывания зуба в период формирования и минерализации зубных тканей. Следует подчеркнуть, что противоположная гипотеза об экзогенной минерализации эмали зуба до его прорезывания абсолютно несостоятельна не только потому, что зубной зачаток, локализуясь внутри альвеолярного отростка, не может даже контактировать со слюной, но и потому, что жидкость, омывающая коронку зачатка, содержит минимальное количество минерализующих элементов.

Выводы:

-

1. Установлена наибольшая концентраций кальция и фосфора в интерстициальной жидкости пульпы по сравнению с другими изученными структурами зачатка зуба и плазмой крови, что свидетельствует об особом биологическом свойстве пульпы — способности концентрировать данные элементы.

-

2. Выявлено, что концентрация данных остео-тропных элементов снижается по ходу движения постулируемого потока жидкости от пульпы зачатка зуба к перифолликулярному пространству.

-

3. Полученные данные открывают новые возможности изучения функций «бластных» органов, и в частности наиболее значимой роли пульпы в обеспечении минерализации дентина и эмали зуба на всех этапах одонтогенеза.

Список литературы Концентрация минерализующих элементов в интерстициальной жидкости структур зубного зачатка

- Окушко В.P. Основы физиологии зуба. М.: Newdent, 2008; 344 с.

- Bertacci A. Evaluation of fluid transport processes in dental enamel. Dottorato di ricerca Biotecnologie Mediche Ciclo XXI Med. Malattie odontostomatologiche. Universita di Bologna, 2009; 111 p.

- Окушко В.P. Онтогенез стенки альвеолы зубного зачатка по данным ортопантографии. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (4): 561-566

- Халафьян A.A. STATISTICA 6: статистический анализ данных. 3-е изд. Москва: Бином-Пресс, 2007; 508 с.

- Fejerskov О, Larsen MJ, Richards A. Dental tissue effects of fluoride. Adv Dent Res J 1994;8(1): 15-31

- Луцкая И.К. Зубной ликвор и его транспортные структуры. Здравоохранение Белоруссии 1993; 1 (11): 68-72

- Roggenkamp С. (ed.). Dentinal fluid transport. LLU, 2004; 198 p.