Концепции денежного рынка

Автор: Мацуга Георгий Александрович, Соломкина Любовь Владимировна, Андреанова Виктория Александровна, Зяблова Марина Николаевна

Журнал: Вестник экономической теории @vestnik-et

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/170163732

IDR: 170163732

Текст статьи Концепции денежного рынка

Весьма актуальными в настоящее время являются вопросы преодоления трансформационного спада экономики России и вывода её на траекторию устойчивого и здорового экономического роста. В самом процессе трансформационного спада большую роль сыграли манипуляции покупательной способностью денег, приведшие к разрушению не только части экономического потенциала, но и к подрыву условий будущего экономического роста.

На наш взгляд, изменение покупательной способности денег может, как стимулировать, так и тормозить экономический рост. В то же время и экономический рост может оказывать влияние на изменение покупательной способности денежных средств.

Необходимо провести анализ взаимосвязи денежно-кредитной политики и экономического роста. Этот анализ должен основываться на монетарных концепциях экономического роста. Но прежде, чем перейти к рассмотрению монетарных моделей экономического роста рассмотрим две концепции денежного обращения, имеющие большое значение при построении данных моделей. Это, во-первых, основанная на идеях Дж.М. Кейнса, концепция общего равновесия на денежном рынке и рынке товаров, называемая моделью «IS-LM». Вторая из этих концепций – это теория кредитного фонда, основанная на идеях К. Вик-селля.

Рассмотрим основные предположения, лежащие в основе модели «IS-LM».

-

1. Спрос на потребительские товары возрастает при увеличении национального дохода (или объёма национального производства); отношение спроса на потребительские товары к величине дохода (средняя склонность к потреблению) при росте самого дохода снижается;

-

2. Спрос на инвестиционные товары снижается при увеличении процентной ставки;

-

3. Предложение денег ради упрощения можно рассматривать как экзогенно заданное и определяемое государством;

-

4. Спрос на деньги возрастает в результате увеличения национального дохода и снижается в результате роста процентной ставки.

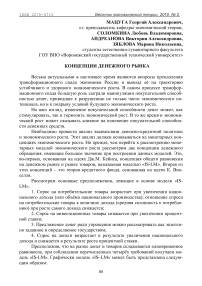

Предположив, что на рынке денег и товаров складывается одновременное равновесие, при соблюдении перечисленных четырёх требований получаем модель «IS-LM». Графически модель «IS–LM» может быть представлена следующим образом:

Рисунок 1.3.1 Схематическое представление совместного равновесия на рынках товаров и денег в модели «IS-LM».

i – процентная ставка;

Q – объём национального производства;

-

IS – кривая, представляющая геометрическое место точек, координаты которых соответствуют значениям процентной ставки и объёма национального производства, при которых на рынке товаров складывается равновесие;

LM – кривая, представляющая геометрическое место точек, координаты которых соответствуют значениям процентной ставки и объёма национального производства, при которых на рынке денег складывается равновесие;

-

i e – значение процентной ставки, при котором на рынках денег и товаров одновременно складывается равновесие;

Q e – значение объёма национального производства, при котором на рынках денег и товаров одновременно складывается равновесие.

Если внимательно проанализировать кейнсианские модели общего экономического равновесия, то можно обнаружить в них определённую непоследовательность: в соответствие с предположениями модели IS-LM, неравновесие на рынке денег подразумевает неравновесие на рынке ценных бумаг, а равновесие на рынке денег подразумевает и равновесие на рынке ценных бумаг. Если в качестве взаимосвязанных в модели экономического равновесия рассматривается только 3 рынка: товаров, денег и ценных бумаг (займов), то равенство суммы спроса на ценные бумаги и спроса на деньги сумме предложения ценных бумаг и предложения денег подразумевает равновесие на рынке товаров.

Отчасти эта непоследовательность устраняется в альтернативной кейнсианской модели IS-LM теории кредитного фонда, предложенной экономистами шведской (стокгольмской) школы – последователями К. Викселля (Э. Лундберг «Конъюктура и экономическая политика», Э. Линдаль «Методы монетарной политики», Г. Мюрдаль «Денежное равновесие», Б. Олин «Альтернативные теории и ставки процента») в работах 1933–1937 гг.

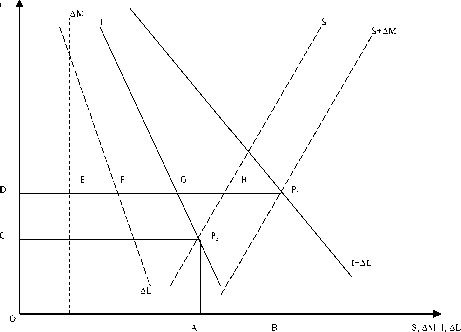

Графически данная концепция может быть представлена на рисунках 1.3.2 и 1.3.3.

Рисунок 1.3.2 Схематическое представление влияния прироста денежной массы на процентную ставку в модели кредитного фонда. i

S, ΔM, I, ΔL

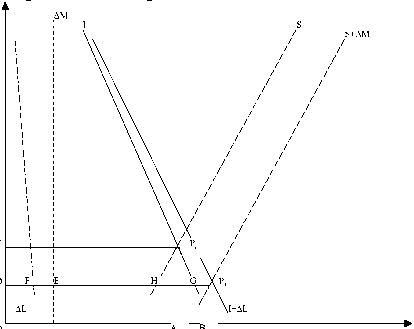

Рисунок 1.3.3 Схематическое представление формирования вынужденных сбережений под влиянием политики «дешёвых денег» в соответствии с концепцией австрийской школы.

i– процентная ставка;

ΔM – изменение количества денег;

I – спрос на инвестиционные товары; кривая спроса на инвестиционные товары;

S – планируемые сбережения; кривая предложения сбережений;

ΔL – планируемая чистая тезаврация денег, то есть количество денег, которое экономические субъекты планируют тезаврировать за вычетом денег, которое они планируют де-тезаврировать;

S+ΔM – график совокупного чистого предложения займов (или кредита);

I+ΔL – график совокупного чистого спроса на займы (или кредиты);

OA – величина инвестиций и сбережений при равновесии на рынке благ;

OB – величина инвестиций и сбережений при равновесии на рынке займов (кредитов);

OC – процентная ставка, при которой складывается равновесие на рынке товаров («естественная» процентная ставка по К. Викселлю)

OD – процентная ставка, при которой складывается равновесие на рынке займов («денежная» процентная ставка по К. Викселлю);

Р с – классическая точка равновесия на рынке товаров;

P 1 – точка равновесия на рынке займов;

GH – (на рисунке 1.3.2) величина, на которую планируемые сбережения превышают спрос на инвестиционные товары

HG – (на рисунке 1.3.3) величина, на которую спрос на инвестиционные товары выше планируемых сбережений (вынужденные сбережения в соответствии с теорией австрийской школы);

ЕF – (на рисунке 1.3.2) величина, на которую изменение количества денег, планировавшегося к тезаврации, превышает фактическое изменение количества денег;

FE – (на рисунке 1.3.3) величина, на которую фактическое изменение количества денег превышает изменение количества денег, планировавшееся к тезаврации.

Смысл данной системы следует понимать следующим образом. Предполагается, что сумма общего спроса на трёх взаимосвязанных рынках (товаров, денег и займов) всегда равна сумме предложения на этих рынках (в соответствии с одной из возможных трактовок закона Вальраса). Таким образом, если на рынке займов складывается равновесие, то сумма спроса на рынках товаров и денег должна быть равна сумме предложения на данных рынках. Очевидно, что в рассматриваемой системе, по крайней мере, в краткосрочном периоде, не обязательно складывается одновременное равновесие на всех трёх рынках. В данной модели, в отличие от кейнсианской концепции IS-LM возможно, не впадая в логическое противоречие, анализировать неравновесные состояния на рынке товаров.

С рассмотренной выше теорией кредитного фонда связано понятие «вынужденные сбережения», важное для современных монетарных концепций экономического роста. Понятие «вынужденные сбережения» активно используется экономистами неоавстрийской школы. Следует отметить теоретическую и практическую ценность данного понятия. По мнению экономистов неоавстрий-ской школы, политика дешёвых денег приводит к тому, что рост объёма национального производства достигается за счёт поддержки со стороны государства неконкурентоспособных предприятий, а это, в свою очередь, может привести к замедлению научно-технического прогресса. Эта гипотеза об «угнетающем» влиянии экспансионистской денежно-кредитной политики на научнотехнический прогресс является основным доводом неоавстрийцев против использования денежно-кредитной политики для регулирования экономики (как известно, неоавстрийцы являются противниками всякого государственного регулирования экономики).

Государство может проводить и фискальную, и монетарную политику, усиливая или ослабляя те или иные механизмы воздействия на экономику. Выбор варианта регулирования определяется разными факторами, обозначенными выше. В условиях российской экономики старт реформам 1992 г. был дан за счет активного использования методов монетарной политики. В настоящее время в России активно используются оба инструмента государственной экономической политики.

Список литературы Концепции денежного рынка

- Харрод Р. К теории экономической динамики // Классики кейнсианства. В 2-х томах. Р. Харрод. Э. Хансен. М.: Экономика, 1997.

- Современная экономическая мысль / Под ред. С. Вайнтрауба. М.: Прогресс, 1981.

- Солоу Р. Перспективы теории роста // Мировая экономика и международные отношения. 1996. № 8.

- Худокормов А.Г. Неокейнсианство // Классики кейнсианства. В 2-х томах. Р. Харрод. Э. Хансен. М.: Экономика, 1997. С. 5-21.

- Хаберлер Г. Процветание и депрессия: теоретический анализ циклических колебаний // Г. Хаберлер. М.: Экономика, 1995.