Концепции и принципы системы менеджмент знаний для обеспечения поддержки жизненного цикла изделий авиационной техники

Автор: Краснов Сергей Иванович, Федотов Леонид Викторович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Механика и машиностроение

Статья в выпуске: 4-2 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы управления знаниями специалиста авиатранспортной отрасли в концепции жизненного цикла сложной технической системы, рассматривается структура образовательного процесса для обеспечения качества подготовки специалиста и предлагается модель управления знаниями в процессе обучения.

Авиационный специалист, система управления качеством, менеджмент знаний, профессиональный стандарт

Короткий адрес: https://sciup.org/148201205

IDR: 148201205 | УДК: 338.3

Текст научной статьи Концепции и принципы системы менеджмент знаний для обеспечения поддержки жизненного цикла изделий авиационной техники

По результатам исследований Международной организации гражданской авиации (ИКАО), мировая коммерческая авиация уже в течение ближайших десяти лет столкнется с проблемой нехватки более 200 тыс. пилотов и 400 тыс. квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию.

Предварительные оценки кажутся удручающими. К 2018 году авиации будет требоваться 207,6 тыс., а к 2026 году – 352,9 тыс. новых пилотов. Еще более драматичными выглядят цифры в отношении персонала по техническому обслуживанию: по прогнозам, для заполнения существующих и новых вакансий к 2018 году потребуется 405,5 тыс. авиационных механиков, а к 2026 году – почти три четверти миллиона.

Столь же уязвимыми, являются смежные авиационные профессии (диспетчеры, менеджеры, инспекторы, техники и т.д.).

В современных условиях усложнения авиационной техники, когда выгоды от использования воздушного пространства с ее применением реализуются только за счет эффективных авиатранспортных систем, проблема дефицита авиационного персонала только усугубляется и ее разрешение невозможно без постоянного совершенствования системы их подготовки.

Качественная сторона проблемы состоит в том, что авиация как сфера деятельности, предполагает продукцию длительного жизненного цикла, к которой относятся как производимые на авиационных заводах самолеты, так и услуги авиаперевозок, связанные с использованием (эксплуатацией) самолетов. На протяжении

жизненного цикла воздушного судна (ВС), уже сегодня проявляется необходимость оперативного управления квалификациями действующих специалистов через образовательные программы, предполагаемые государственными образовательными стандартами (ГОСами) и перечнями (классификаторами специалистов (ОКСО).

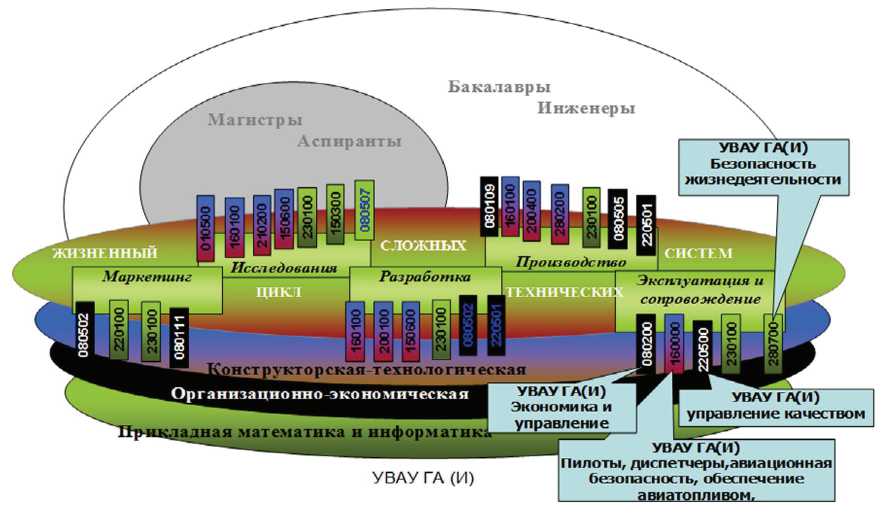

В докладе рассматривается концепция жизненного цикла применительно к специалисту авиационного профиля с позиций процесса создания и поддержания в эксплуатации сложных технических систем (см. рис. 1), когда по этапам жизненного цикла представлены необходимые квалификации согласно классификатора направлений подготовки ОК 009 -2003, и указываются общие составляющие подготовки специалистов (конструкторско-технологическая, организационно-экономическая и др.), обеспечивающие их взаимодействие в рамках сложной технической системы.

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт) функционирует как вертикально интегрированный инновационно-образовательный комплекс и реализует образовательные программы по четырем из 28 укрупненным группам специальностей. При этом вуз значительную долю специальностей, в соответствии со своим профилем, реализует в 16 группе – Авиационная и ракетно-космическая техника. Потребность во взаимодействии для управления квалификациями специалистов – менеджмента знаний - проявляется уже сегодня, учитывая масштабы и специфику авиатранспортных систем, в рамках которых осуществляется безопасное использование ВС. Такое управление потребует поиска точек соответствующего взаимодействия на уровне сфер деятельности – институциональном уровне, где действует механизмы стандартизации, сертификации, аккредита-

Рис.1. Концепция жизненного цикла в подготовке специалистов

ции и т.д. При этом управление не будет эффективным, если из процесса управления будут исключены непосредственные потребители специалистов – отрасли. На оперативном уровне взаимодействие реализуется в рамках заказа на образовательные программы. Если говорить о заказе на профессиональные стандарты, то здесь пока нет конкретного решения. Сегодня есть потребность в менеджерах по безопасности полетов, по летной годности, по авиационной безопасности и др., но важно придерживаться принципа – квалификация любого специалиста возможна в результате образования в образовательном учреждении и /или образовательной системе. Процессы обучения, когда речь идет о коррекции уже созданной квалификации – в интересах устранения расхождения компетенций по конкретному специалисту, потребуют выстраивания работы с потребителем специалиста в рамках организуемых последним процессов обучения.

Одной из проблем подготовки специалистов авиатранспортных систем является стандартизации процессов обучения. Здесь можно говорить как о проблеме российских стандартов и качестве, так и проблеме выполнения требований стандартов ИКАО, профессиональных стандартов, рекомендаций IATA (IOSA). Дефицит пилотов и их профессиональная подготовка – «человеческий фактор» – по-прежнему является одной из наиболее острых проблем. В связи с этим, Министерством транспорта Российской Федерации УВАУ ГА (И) была поставлена задача гармонизировать национальные стандарты со стандартами ИКАО. Задача создания и утверждения в соответствующих структурах гражданской авиации (ГА) программы подготовки пилотов потребовала отра- ботки механизмов перехода с 60-часовой летной практики на 150-часовую подготовку, «не изменяя» стандартам высшей школы.

Фактический результат показал увеличение в 1,5 раза налета курсантов-пилотов. Практика подтвердила, что это был оправданный шаг, так как он позволил существенно улучшить качество летной практики курсантов, а в итоге – поднять на новый уровень безопасность полетов в ГА России. Начиная с 2007 года, летные учебные заведения России перешли на указанную программу подготовки летного состава, что позволило снять другую проблему качества специалиста отрасли – допуска к полетам за пределами Российской Федерации.

Можно сегодня обсуждать возможные результаты по другим направлениям подготовки в современном – системном -подходе к образованию. Образование сегодня, кроме выполнения функции «социального лифта», является институциональной средой, обеспечивающей выработку знаний и их распространение через процессы обучения. В заявленной руководством страны стратегии инновационного развития кроме традиционных – институциональных функций по сохранению и передаче знаний перед вузами стоит задача формирования у специалистов исследовательских и инновационных качеств, определяющих способность специалиста к постоянному непрерывному получению знаний. На рис 2 представлена структура образовательного процесса и формирования его качества, положенная в основу системы управления качеством вуза.

При всей очевидности функциональной направленности образования, имеет место путаница в понимании и разделении ответственности

Рис. 2. Структура образовательного процесса и формирования его качества

вузов и предприятий в части обеспечения отрасли квалифицированными специалистами, составляющими ее кадровый ресурс.

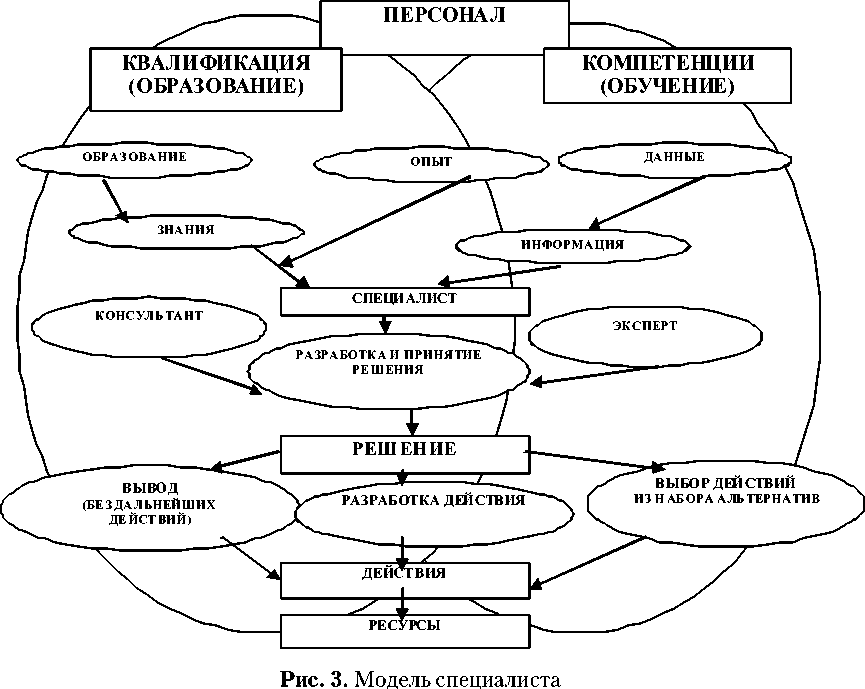

Важно достичь единого понимания квалификации специалиста, которая может быть обеспечена только в рамках основных образовательных программ, когда в процессе образования реализуется формирование квалификации от «нулевого уровня», то есть ее отсутствия, до измеримого, подлежащего оценке состояния обучаемого, способного принимать профессиональные квалифицированные решения.

Далее рассматривается процесс управления знаниями применительно к конкретному специалисту. Для этого предложена модель специалиста в структуре профессиональной деятельности (см. рис. 3) В данной модели обучение представляет непрерывный процесс, и его продолжение имеет место на предприятии, которое испытывает постоянную потребность устранения расхождений в имеющихся компетенциях уже квалифицированного специалиста по конкретной реализуемой им функции в рамках производственных задач.

Сегодняшние попытки производителя заняться образованием по существу несостоятельны, при всей, казалось бы, коммерческой привлекательности образовательного бизнеса.

В свою очередь, вузы коммерческую составляющую трудно постигают из-за отсутствия требований производителя к специалисту на долгосрочную перспективу, учитывающую известную динамику обективного процесса “устаревания” (полураспада) знаний. В различных областях профессиональной деятельности она различна, по- этому важно обеспечить интеграцию процессов обучения вуза и предприятия.

Интеграция, в свою очередь, позволит распределить ответственность и, тем самым, минимизировать риски, связанные с качеством образования. Для основного потребителя образовательных услуг (обучаемого) этот риск состоит в том, что выбранная им специальность может обернуться никому не нужным, не имеющим долгосрочную перспективу делом.

Для вуза и производителя риск заключается соответственно в расходе ресурсов на подготовку (производство) никому не нужных специалистов, и для производителя – приобретение специалиста, требующего дополнительных вложений на доведение его компетенций то требуемого уровня (на обучение).

В заключительной части доклада рассматривается один из возможных вариантов обеспечения составляющей качества, связанной с инновационной направленностью специалиста. В предлагаемом варианте вуз рассматривается как элемент инновационной системы, в рамках которой формируется и накапливается такой ресурс как знание, что, в свою очередь, позволяет говорить в терминах управления жизненным циклом об образовании как отрасли, предоставляющей знание, вырабатывающей знание и обеспечивающей поддержание необходимого уровня знания. Здесь УВАУ ГА в силу своей специфики может рассматриваться как инновационная площадка. Традиционно вуз был силен своей тренажерной подготовкой. Вуз располагает развитой инфраструктурой

для обеспечения производства полетов и представляет собой сегодня авиапредприятие, в полной мере использующее воздушное пространство для целей подготовки персонала авиа- транспортных систем. Что касается проведения исследований силами преподавателей и студентов, то здесь представляется их проведение в кооперации с другими вузами и предприятиями.

CONCEPTS AND SYSTEM PRINCIPLES MANAGEMENT OF KNOWLEDGE FOR ENSURING SUPPORT OF LIFE CYCLE OF PRODUCTS

OF AVIATION EQUIPMENT