Концепция единое окно: нейронечеткий подход при проектировании информационных систем таможни

Автор: Набиев Озод Маликовичч, Саидов Абдусобир Абдурахмонович

Журнал: Проблемы информатики @problem-info

Рубрика: Средства и системы обработки и анализа данных

Статья в выпуске: 3 (11), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен нейронечеткий подход к созданию механизма единого окна. Особое внимание уделено проблемам предварительного анализа информации и рисков. Показано, что форму- лировка целей и задач механизма единого окна на начальной стадии разработки проекта способствует эффективному управлению проектом на последующих этапах. Способ оценки эф- фективности проекта непосредственно связан со способом описания информационной неопре- деленности в части исходных данных предложенного проекта.

Информационные системы, нейронечеткая технология, "единое окно", таможня

Короткий адрес: https://sciup.org/14320069

IDR: 14320069 | УДК: 519.7:

Текст научной статьи Концепция единое окно: нейронечеткий подход при проектировании информационных систем таможни

Во всех странах международные торговые компании должны постоянно подготавливать и представлять государственным органам значительный объем информации и документов, связанных с импортом, экспортом и транзитом. Нередко такая информация и документация должна направляться через ряд различных учреждений, использующих собственные образцы бумажных документов, причем некоторые организации уже внедрили автоматизированные системы. Значительные требования, а также издержки, вызванные их соблюдением, могут представлять серьезную проблему для государственных органов управления и деловых кругов и препятствовать развитию международной торговли.

Одним из путей решения указанной проблемы является создание механизма “единого окна”, с помощью которого торговую информацию и (или) документы можно представлять только один раз, используя единый пропускной канал. Это позволит улучшить доступность и качество обработки информации, ускорить и упростить информационные потоки между трейдерами и государственными органами, повысить эффективность согласования и обмена соответствующими данными между государственными системами и в конечном счете обеспечит значительный выигрыш всем сторонам, участвующим в трансграничной торговле.

Применение такого механизма может привести к повышению результативности и эффективности официальных мер контроля и сокращению издержек как для государственных органов, так и для торговых предприятий вследствие более совершенного использования ресурсов.

Таким образом, “единое окно” подразумевает практическое применение концепции упрощения процедур торговли с целью сокращения нетарифных барьеров в торговле и может принести выгоды всем членам торгового сообщества.

Как правило, “единое окно” управляется централизованно головной организацией, что обеспечивает соответствующим государственным органам и учреждениям доступ к актуальной информации. Кроме того, участвующие органы и учреждения должны координировать меры контроля. В некоторых случаях “единое окно” может предоставлять сервис по уплате соответствующих пошлин, налогов и сборов.

“Единое окно” необязательно требует внедрения и применения наиболее передовой информационно-коммуникационной технологии (ИКТ), однако, если правительства примут решения о внедрении соответствующих ИКТ-технологий [1], эффективность упрощения процедур может значительно возрасти.

К числу наиболее заинтересованных в использовании “единого окна” компаний относятся, в частности, экспортеры и импортеры, грузоотправители, экспедиторские агентства, таможенные брокеры, транспортные операторы, перевозчики, органы сертификации и другие организации, имеющие непосредственное отношение к обращению товаров.

Внедрение “единого окна” может принести огромную пользу как правительствам (улучшение управления рисками, повышение уровня безопасности и увеличение доходов при обеспечении более строгого выполнения трейдерами установленных требований), так и торговым фирмам (транспарентное и предсказуемое толкование и применение правил, эффективное освоение людских и финансовых ресурсов, рост производительности и конкурентоспособности).

Поскольку при использовании данного механизма особое внимание уделяется предварительному анализу информации и рисков, его ценность для государственных органов и трейдеров с учетом новых требований в области безопасности возрастает.

При внедрении механизма “единого окна” рекомендуется использовать существующие рекомендации, стандарты и инструментальные средства, разработанные межправительственными учреждениями и международными организациями, такими как ЕЭК ООН, ЮНКТАД, ВТамО, ИМО, ИКАО и МДП. Использование стандартов и имеющегося инструментария обеспечит совместимость систем, созданных с целью внедрения “единого окна”, с аналогичными разработками, существующими в других странах, и упростит обмен информацией между такими системами.

Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) рекомендует правительствам и организациям, участвующим в международной торговле и перевозке товаров:

-

1) рассмотреть возможность внедрения в их стране механизма “единого окна”, позволяющего:

-

— представлять стандартизованную информацию и документы с использованием единого пропускного канала с целью выполнения всех регулирующих требований, касающихся импорта, экспорта и транзита; если информация имеет электронный формат, то отдельные элементы данных должны представляться только один раз;

-

— осуществлять обмен всей информацией в отношении международных торговых сделок, который подкрепляется нормативно-правовой основой, обеспечивающей конфиденциальность и безопасность обмена данными;

-

— распространять соответствующую информацию среди участвующих государственных органов или уполномоченных учреждений либо обеспечивать им доступ к такой информации и при необходимости координировать меры контроля различных государственных органов;

-

— создавать дополнительные возможности для представления официальной информации, касающейся торговли, и для взимания пошлин и других сборов;

-

2) приступить к созданию механизма “единого окна” на национальном уровне в рамках сотрудничества с другими государственными органами и деловыми кругами;

-

3) в полной мере учитывать руководящие принципы Рекомендации СЕФАКТ ООО в процессе создания собственного механизма “единого окна”.

Несмотря на то что существует большое количество подходов к созданию “единого окна”, в результате исследования различных имеющихся или разрабатываемых систем были выделены три основные модели. Однако, прежде чем рассматривать эти модели, необходимо отметить следующее:

-

— хотя многие деловые операции и торговая практика являются общими для всех стран, каждая страна имеет также собственные специфические требования и условия;

-

— “единое окно” должно предполагать тесное сотрудничество всех участвующих государственных органов и учреждений и торговых кругов;

-

— для организации “единого окна” не требуется внедрение наиболее передовой технологии, хотя это способствовало бы росту эффективности и упрощению процедур.

Тремя основными принципами реализации механизма “единого окна” являются следующие:

-

1) единый орган , который получает информацию в бумажной или электронной форме, распространяет эту информацию среди всех соответствующих государственных органов и координирует меры контроля с целью предотвращения возникновения препятствий в логистической цепочке;

-

2) единая автоматизированная система сбора и распространения информации (государственная или частная), в рамках которой интегрированы процессы электронного сбора, использования и распространения (и хранения) данных, касающихся трансграничной торговли (например, в ряде восточных стран, таких как Южная Корея, Сингапур и др., реализована автоматизированная система “TRADE NEN”, в соответствии с которой трейдеры могут представлять стандартные данные только один раз, а система обрабатывает и передает эти данные учреждениям, заинтересованным в той или иной сделке);

-

3) автоматизированная информационно-операционная система , с помощью которой трейдер может представлять электронные торговые декларации различным органам для обработки и подтверждения методом однократной записи.

В роли головного учреждения обычно выступает таможня.

Головное учреждение может выполнять лишь координационную роль, но в ряде случаев может возникнуть необходимость разработки своего рода соглашения, определяющего функции и обязанности сопричастных субъектов и организации или (частной или частногосударственной) компании, обеспечивающей функционирование “единого окна”. Порядок такого взаимодействия периодически может подвергаться оценке.

С помощью “единого окна” можно значительно упростить и облегчить процесс представления и совместного использования торговыми предприятиями и властями необходимой ин- формации в целях выполнения регулирующих требований, касающихся торговли. Применение такой системы позволяет повысить эффективность официальных мер контроля и сократить издержки для государственных органов и трейдеров за счет лучшего освоения ресурсов.

С помощью механизма “единого окна”, обеспечивающего систематический сбор всех данных, можно также улучшить процесс управления рисками, что позволит повысить безопасность и эффективность торговых процедур. Кроме того, внедрение соответствующей системы платежей в рамках “единого окна” обеспечивает быстрые и четкие выплаты государственным органам и учреждениям пошлин и других сборов. “Единое окно”, предполагающее представление новой информации о тарифных ставках и других нормативно-правовых и процедурных требованиях, позволит сократить непреднамеренные ошибки и повысить степень соблюдения трейдерами установленных условий. В дополнение к этому сбор и согласование необходимой информации и торговой документации с помощью “единого окна” обусловят экономию людских и финансовых ресурсов, что позволит правительствам переориентировать ресурсы, ранее использовавшиеся для выполнения административных функций, на решение более актуальных и важных задач.

Четкое определение целей и задач “единого окна” будет содействовать компетентному управлению проектом на различных этапах его разработки. Этапы должны строиться на основе тщательного анализа потребностей, целей и ресурсной базы заинтересованных сторон, а также предполагать использование имеющейся инфраструктуры и актуализированных подходов с целью представления торговой информации государственным органам. Как указано выше, такой анализ должны проводить все заинтересованные стороны сектора государственных органов и торгового сообщества. “Единое окно” должно рассматриваться в качестве неотъемлемого элемента общенациональной стратегии, направленной на повышение эффективности торговых процедур.

Автоматизированная система обработки данных грузовых таможенных деклараций (АСОД ГТД) представляет собой компьютеризованную таможенную управленческую систему, которая используется при осуществлении внешнеторговых операций. Эта система предназначена для обработки грузовых таможенных деклараций, ведения отчетности, обслуживания транзита, а также организации учета взимания пошлин и сборов. С помощью АСОД ГТД создаются базы данных по торговле, которые могут быть использованы в статистике по внешней торговле. Программное обеспечение АСОД ГТД внедрено в работу таможенной службы Республики Узбекистан и функционирует в режиме онлайн. АСОД ГТД в полной мере согласуется с международными кодами и стандартами, разработанными Международной организацией по стандартизации, Всемирной таможенной организацией и Организацией Объединенных Наций. Конфигурация АСОД ГТД может быть разработана в соответствии с национальными таможенными режимами, национальными системами тарифов и законодательством. Данная система позволяет также осуществлять электронный обмен данными между трейдерами и таможенными органами с использованием правил ЭДИФАКТ ООН (правила для электронного обмена данными в сфере управления, торговли и на транспорте).

Успешная эксплуатация АСОД ГТД начиная с 2008 г. показала ее эффективность и возможность применения в качестве основной при создании автоматизированной системы “Единое окно”.

Результаты изучения международного опыта свидетельствуют о том, что финансирование внедрения системы “Единое окно” является одним из главных элементов управления проектом.

Однако имеющаяся информационная неопределенность исходных данных проекта вынуждает проектировщиков применять более современные методы планирования, одним из которых является нейронечеткий подход.

Проект предполагает планирование трех основных денежных потоков: потока инвестиций, потока текущих (операционных) платежей и потока поступлений. Ни поток текущих платежей, ни поток поступлений не могут быть спланированы точно, поскольку невозможно точно знать будущее состояние рынка. Реальные цена и объемы реализуемой продукции, цены на сырье и материалы и прочие денежно-стоимостные параметры среды могут значительно отличаться от планируемых значений.

Неустранимая информационная неопределенность обусловливает столь же неустранимый риск принятия инвестиционных решений. Всегда сохраняется возможность того, что проект, признанный состоятельным, де-факто окажется убыточным, поскольку достигнутые при реализации инвестиционного процесса значения параметров могли отклониться от планируемых, а какие-либо факторы не были учтены. Инвестор никогда не будет располагать всеобъемлющей оценкой риска, так как многообразие внешней среды всегда превышает управленческие возможности принимающего решения и обязательно реализуется слабоожи-даемый сценарий развития событий не учтенный в проекте, но способный сорвать инвестиционный процесс. В то же время инвестор обязан повышать уровень своей осведомленности и пытаться определить степень риска своих инвестиционных решений как на стадии разработки проекта, так и при реализации инвестиционного процесса. Если степень риска будет увеличиваться до недопустимых значений, а инвестор не будет знать об этом, он обречен действовать вслепую.

Способ оценки риска инвестиций непосредственно зависит от способа описания информационной неопределенности исходных данных проекта. Если исходные параметры имеют вероятностное описание, то показатели эффективности инвестиций также имеют вид случайных величин со своим импликативным вероятностным распределением. Однако чем в меньшей степени статистически обоснованы те или иные параметры, чем слабее информированность о состоянии описываемой рыночной среды и чем ниже уровень интуитивной активности экспертов, тем в меньшей степени обосновано применение любых типов вероятностей в инвестиционном анализе.

Оценка ликвидационной стоимости проекта проводится постфактум, по истечении срока жизни проекта.

Выражение для оценки показателя эффективности проекта NPV имеет вид [2]

А л v с

NPV = -I + § (Т+Г)*+ (1 + rN+)«+i ’ (1)

где I — стартовый объем инвестиций; N — число плановых интервалов (периодов) процесса, соответствующих сроку жизни проекта; Л V i — оборотное сальдо поступлений и платежей в i -м периоде; r i — ставка дисконтирования, выбранная для i -го периода с учетом оценок ожидаемой стоимости используемого в проекте капитала (например, ожидаемая ставка по долгосрочным кредитам); C — ликвидационная стоимость чистых активов, сложившаяся в ходе инвестиционного процесса (в том числе остаточная стоимость основных средств на балансе предприятия).

Проект признается эффективным, если NPV, оцененная по формуле (1), больше определенного проектного уровня G (в наиболее широко распространенном случае G = 0 ).

Ц

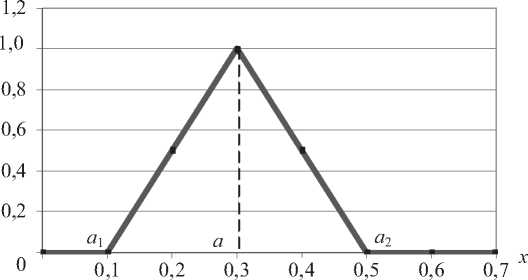

Треугольное число

Если все параметры в (1) обладают “размытостью”, т. е. их точное планируемое значение неизвестно, то в качестве исходных данных целесообразно использовать треугольные нечеткие числа с функцией принадлежности, вид которой представлен на рисунке. Эти числа моделируют высказывание следующего вида: “Параметр A приблизительно равен a и однозначно находится в диапазоне [ a min , a max ]”. Полученное описание позволяет разработчику проекта информационных систем таможни выбрать в качестве исходной информации интервал значений [ a min , a max ] и наиболее ожидаемое значение a . Тогда соответствующее треугольное число A = ( a min , a, a max ) будет построено. Далее параметры ( a min , a, a max ) будем называть значимыми точками треугольного нечеткого числа A . Вообще говоря, выделение трех значимых точек исходных данных весьма распространено в инвестиционном анализе. Часто этим точкам ставятся в соответствие субъективные вероятности реализации соответствующих (“пессимистического”, “нормального” и “оптимистического”) сценариев исходных данных. В рассматриваемой ситуации было бы неверно оперировать вероятностями, значения которых невозможно ни определить, ни назначить. Поэтому в информационном анализе понятие случайности заменено понятиями ожидаемости и возможности.

Для анализа эффективности проектирования информационных систем зададим следующий набор нече т ких чисел:

-

1) I = ( I min , I, I max ) — инвестор не может точно оценить, каким объемом инвестиционных ресурсов он будет располагать к моменту принятия решения;

-

2) r i = ( r i min , r i r max ) — инвестор не может точно оценить стоимость капитала, используемого в проекте (например, соотношение собственных и заемных средств, а также процент по долгосрочным кредитам);

-

3) A V i = ( V min , A V i ,V max) — инвестор прогнозирует интервал изменения финансовых результатов реализации проекта с учетом возможных колебаний цен на реализуемую продукцию, стоимост и потребляемых ресурсов, условий налогообложения и других факторов;

-

4) C = ( C min , C, C max ) — инвестор нечетко представляет потенциальные возможности информационных систем;

-

5) G = ( G min ,G,G max ) — инвестор нечетко представляет критерий, по которому проект может быть признан эффективным, или не знает, что можно будет понимать под эффективностью в момент завершения инвестиционного процесса.

По каждому нечеткому числу в структуре исходных данных получаем интервалы достоверности [ 1 1 ,1 2 ] , [ r i 1 ,r i 2 ] , [A V i 1 , A V i 2 ] , [ C 1 ,C 2 ]. Тогда, подставляя соответствующие границы интервалов в (1), для заданного уровня α имеем

INPV1,NPV2]=(-)lI 1,12]W (!) [(i^, ^](+)

C

( + ) L(1+ +1,2) N+1 ,

C2 (1+ rN+1,1) N+1

N

-12 +1

i =1

A V i 1 C 1

(1+ Гг 2 ) i + (1+ rN+1,2) N+1 ,

-

1 A Vi2

I1 + fa (T+rs +

C 2

(1+ rN+1,1) N+1 '

Задавая приемлемый уровень дискретизации по α на интервале принадлежности [0, 1], можно реконструировать результирующее нечеткое число NPV путем аппроксимации его функции принадлежности μ NPV ломаной кривой по интервальным точкам [3, 4].

Нередко размещение функций принадлежности и построение корректных правил управления является сложной задачей. В рассмотренных выше системах одновременная идентификация нечетких правил и адаптация функций принадлежности оказывались весьма сложными или вообще невозможными. В этом случае рассматриваются нечеткие нейронные сети, в частности два вида модулей нечеткого управления, основанных на правилах, предложенных Н. Такаги и М. Сугено [5]. Эти модули различаются способом формулирования выводов (заключений) нечетких правил. Результатами использования предлагаемого подхода являются реализация процедуры вывода нейронной сетью соответствующей конструкции и отображение параметров этой процедуры весами связей. Представляемая нечеткая нейронная сеть может одновременно формировать нечеткие правила и адаптировать функции принадлежности путем модификации весок связей в процессе обучения с использованием классического алгоритма обратного распространения ошибки.

Преимуществами рассмотренного метода являются автоматизация разделения нечетких правил и выбора функций принадлежности и автоматизация уточнения функции принадлежности при изменении окружающей среды, что обеспечивается за счет возможности обучения нейронных сетей.

Список литературы Концепция единое окно: нейронечеткий подход при проектировании информационных систем таможни

- Саидов А., Абдуллажанов А. Ягона ойна концепцияси: идоралараро божхона ахбо-рот тизимларини лойиχалашда ноκатъий-нейрон усули//Тез. докл. Респ. науч.-практ. конф. Современные проблемы таможенного дела Узбекистана: теория и практика, Ташкент, 5 мая 2010 г. Ташкент: Иктисодиҷт, 2010. С. 112-114.

- Недосекин А. О. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций. СПб.: Се-зам, 2002. 181 с.

- Круглов В. В. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети/В. В. Круглов, М. И. Дли, Р. Ю. Голунов. М.: Физматлит, 2001. 224 с.

- Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств. М.: Радио и связь, 1982. 432 с.

- Takagi N., Sugeno M. Fuzzy identification of systems and its application to modeling and control//IEEE. Trans. Systems Man Cybernet. 1985. V. 15, N 1. P. 116-132.