Концепция оптимизации экрана для защиты оборудования космического аппарата от источников электромагнитных помех в ближней зоне излучаемого поля

Автор: Жихарев Денис Юрьевич

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов

Статья в выпуске: 3 (22), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается концепция оптимизации конструкционных параметров электромагнитных экранов с целью защиты чувствительного бортового оборудования космического аппарата от мощных электромагнитных помех в ближней зоне излучения. Цель оптимизации - подбор геометрических параметров экрана и материалов изготовления для достижения необходимой эффективности экранирования при наименьших экономических затратах. Описан метод моделирования источников электромагнитных помех в виде эквивалентных генераторов и излучаемых ими полей. Данный метод основан на использовании измерений напряженности поля от реальных бортовых приборов, что существенно повышает точность моделей. Представлен метод расчета электрической составляющей электромагнитного поля, генерируемого источником, в ближней зоне. Рассмотрен метод расчета электрического поля, проникающего сквозь экран. Представлен алгоритм получения исходных данных для оптимизации параметров экранов для мощных источников электромагнитных помех на борту космического аппарата.

Космический аппарат, электромагнитная совместимость, экранирование, моделирование, электрическое поле, напряженность поля

Короткий адрес: https://sciup.org/143168427

IDR: 143168427 | УДК: 621.371.32.09

Текст научной статьи Концепция оптимизации экрана для защиты оборудования космического аппарата от источников электромагнитных помех в ближней зоне излучаемого поля

Экранирование является широко известным приемом при обеспечении электромагнитной совместимости (ЭМС) систем космического аппарата (КА). Экран обеспечивает защиту от непосредственного воздействия электромагнитного поля, создаваемого во внутреннем объеме КА, на внутренние цепи и проводники бортовых приборов (БП) [1]. Экранирование заключается в установке проводящей поверхности вокруг БП так, что электромагнитное поле, возникающее в БП или воздействующее на него, ослабляется комбинацией эффектов отражения и поглощения. Экранирование применяется как к источникам мощных электромагнитных помех (ЭМП) на борту КА, так и к чувствительному оборудованию — рецепторам ЭМП.

Экранирование является дорогим и непростым конструкторским решением, поскольку оно осложняется многими факторами: производственными, эксплуатационными, экономическими, эстетическими, и в связи с этим задача оптимизации параметров применяемых экранов очень актуальна [2]. Выбор неоптимальных параметров экрана влечет за собой невыполнение его целевых функций или, наоборот, чрезмерные расходы на его производство или занимаемый внутрибортовой объем.

Решение о возможности применения экранирования БП должно приниматься на наиболее ранних стадиях проектирования компоновки КА.

В данной статье рассматривается экранирование как конструкционная мера по минимизации излучаемых ЭМП от мощных источников на борту КА, т. е. применение экранов в источниках ЭМП для защиты чувствительного оборудования.

Современные КА характеризуются высокой плотностью компоновки [3, 4], и в связи с этим зачастую восприимчивые БП

(цифровые вычислительные машины, датчиковая аппаратура, электрические цепи радиоприемников и т. п.) располагаются в непосредственной близости (зачастую ~5–10 см) от мощных источников ЭМП, т. е. попадают в ближнюю зону излучения [5].

В ближней зоне излучения преимущественно действует механизм индукции с достаточно четким разделением на магнитную и электрическую составляющие, что требует отдельного рассмотрения электрического и магнитного экранирования [5, 6]. При наличии индукции источник и рецептор связаны силовыми линиями, и задача экранирования состоит в перехвате этих линий и замыкании на заземленные элементы конструкции (для электрического поля) или в направлении их в сторону от рецептора (магнитное поле). В связи с тем, что абсолютное большинство испытаний на ЭМС ограничивается нормированием электрической составляющей, в данной статье представлены методы оценки напряженности электрического поля.

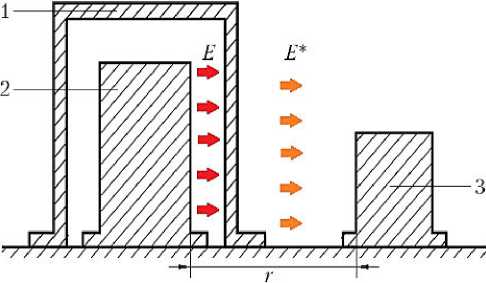

На рис. 1 представлена схема применения экрана для мощного источника ЭМП с целью защиты чувствительного бортового оборудования от электрического поля большой напряженности в ближней зоне.

Рис. 1. Схема экранирования мощного источника электромагнитных помех (ЭМП) в ближней зоне электрического поля E: 1 — экран; 2 — источник мощных ЭМП; 3 — рецептор ЭМП; E* — поле, прошедшее сквозь экран; r — расстояние между источником ЭМП и рецептором

Напряженность излучаемого электрического поля от мощного источника ЭМП сложно оценить на практике и подобрать меры защиты, так как, в соответствии с работой [7], измерения напряженностей электрического или магнитного полей производятся на расстоянии 1 м от испытуемого технического средства (ИТС). На более близких расстояниях от ИТС метрологические характеристики антенн ухудшаются, и поэтому точно оценить напряженность излучаемого поля не представляется возможным [5, 6].

Современные системы автоматического проектирования (САПР), такие как Ansoft HFSS Studio, CST Microwave Studio и т. д. [8, 9], обладают большим объемом возможностей по моделированию БП и протекающих в них физических процессов, однако на практике реализация модели источника ЭМП требует огромных трудозатрат и производится зачастую средствами локальной вычислительной сети. Но даже в этих условиях создание модели БП требует максимально точного задания структуры БП (его электрических схем, их совместного расположения, материалов изготовления), и получающиеся результаты имеют большие различия с реальными бортовыми приборами ввиду невозможности описания в среде САПР всех процессов, протекающих в электрических цепях прибора.

Моделирование БП как источников ЭМП было рассмотрено в таких современных работах, как [10, 11] — в них представлено описание метода моделирования радиоэлектронных средств (РЭС) как излучающих объектов. Предлагаемые методы включают в себя следующие этапы:

-

• отбор проводников для анализа, их декомпозиция на излучающие элементы;

-

• выбор характеристик фильтров, ограничивающих спектры токов в излучающих элементах;

-

• моделирование РЭС для получения временных зависимостей токов в ветвях схемы с учетом их частотного ограничения;

-

• расчет путей распространения электромагнитных волн до точки наблюдения и их дополнительного ослабления;

-

• реализация принципа суперпозиции и расчет результирующей напряженности, соотнесение ее ориентации с предполагаемым положением плоскости поляризации измерительной антенны;

-

• оценка интегральных параметров излучения РЭС в точке наблюдения.

Данные методы моделирования являются одними из новейших разработок в области моделирования излучений от РЭС. Однако их нецелесообразно применять при рассмотрении распределения излучаемых электромагнитных полей от БП и устройств внутри замкнутого объема, например, внутрибортового пространства КА. Причина в том, что БП КА, в отличие от РЭС, представляют собой конструкции, излучения от которых в окружающее пространство являются побочным продуктом процессов, происходящих в их электрических цепях [5, 6]. Напротив, передающие элементы РЭС сконструированы с учетом максимальной передачи электромагнитной энергии в окружающее пространство в определенном направлении и диапазоне частот. Антенны РЭС имеют более простую для моделирования конфигурацию, в отличие от корпусов БП с обилием апертур-каналов передачи ЭМП в окружающее пространство, представляющих собой технологические разъемы для обеспечения функционального назначения БП.

Для получения достоверных результатов моделирования БП, пригодных для решения практических задач, необходимо также учитывать неоднородность динамики распределения электромагнитного поля от БП с увеличением расстояния.

В рамках концепции по оптимизации параметров экранов для мощных источников ЭМП на борту КА оценку параметров напряженности электрического поля предлагается производить с использованием моделей, построенных на основе контрольных измерений от реальных образцов БП с последующей заменой реальных источников эквивалентными при помощи математических моделей [12, 13].

Замена реального БП эквивалентным источником основывается на преимущественном виде поля, который генерирует рассматриваемое устройство или БП. В ближней зоне соотношение напряженностей электрического и магнитного полей зависит от источника помех и расстояния от источника. Так, если в электрических цепях бортового устройства протекают значительные токи (например, в десятки ампер при относительно малых напряжениях — в десятки вольт), то в ближней зоне преобладает магнитное поле. В свою очередь, у бортовых устройств с высокими напряжениями в электрических цепях и относительно низкими значениями токов в ближней зоне преобладает электрическое поле [5, 6].

В соответствии с установленным типом эквивалентного источника подбирается одна из двух формул, описывающих зависимость убывания напряженности электрического или магнитного полей от расстояния между источником поля (электрический диполь — в случае, если генерируется преимущественно электрическое поле, магнитная рамка — если магнитное) и пространственной точкой измерения.

Формулы, выражающие зависимость напряженности поля от расстояния, получены автором и являются решениями уравнений Максвелла при использовании обобщенных электродинамических потенциалов.

ω 2

Il sinθ c3 –j

E θ = 4 πε e

a

1 + j

ω r

c

ω 2 r 2 c 2

+

ω 3 r 3 c 3

;

Il cosθ c3

Е =--------

ER 2 πε

a

ω 2 r 2

2 c

+

ω 3 r 3

где E θ — тангенциальная составляющая комп–лексной амплитуды напряженности электрического поля; ER — радиальная составляющая компле–ксной амплитуды напряженности электрического поля; I — сила тока, протекающего в электрических цепях ИТС; l — длина элемента тока; 0 < 9 < 180 ° — угол между осью Z (вертикальная ось) и отрезком, соединяющим начало сферических координат и точку P (конец вектора R ). В случае, когда эквивалентный генератор поля моделируется элементом тока, принимается 9 = п /2, что позволит исключить составляющую ER при моделировании источника излу-ч–ения. r — расстояние до источника генерации поля до точки его измерения;

ю = 2 п f — рабочая частота источника ЭМП (угловая), рад/с; f — рабочая частота источника ЭМП; c = 3·108 м/с — скорость света в вакууме; е a = е 0 е r = 8,86-10-12 Ф/м — абсолютная диэлектрическая проницаемость; е r =1,0006 — относительная диэлектрическая проницаемость воздуха; е 0 = 8,854240-12 Ф/м — электрическая постоянная.

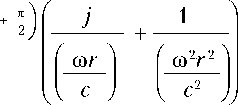

Формулы (1) и (2) характеризуют изменение напряженности электрического поля по мере удаления от эквивалентного источника поля (элемента тока).

Для источника поля в виде рамки с током в сферической системе координат у вектора напряженности электрического поля E только одна проекция Е v отлична от нуля.

E

ω 2

µ ISωcosψ a c2 –j

e

4 π

ω r

,

где ц a = ц 0 ц r = 1,25663152-10-7 Гн/м — абсолютная магнитная проницаемость; ц = 1,00000037 — относительная магнитная проницаемость; ц 0 = 1,25663706-10-6 Гн/м — магнитная постоянная; 0 < v ^ 180 ° — угол между осью Z (вертикальная ось) и отрезком, соединяющим начало сферических координат и точку P (конец вектора R ); S — площадь магнитной рамки.

Формула (3) выражает изменение напряженности электрического поля по мере удаления от эквивалентного источника генерации поля (магнитной рамки).

Процесс замены реального БП как источника мощных ЭМП эквивалентным генератором типа электрический диполь или магнитная рамка заключается в оптимизации параметров эквивалентного источника, основанной на совпадении распределения рассчитанной напряженности поля от эквивалентного источника и измеренной на определенных расстояниях от реального БП [12].

Оптимизации подвергаются следующие параметры: значения силы тока I и длины проводника (элемента тока) l или площади магнитной рамки S в зависимости от моделируемого случая. Ее удобно проводить методом наименьших квадратов.

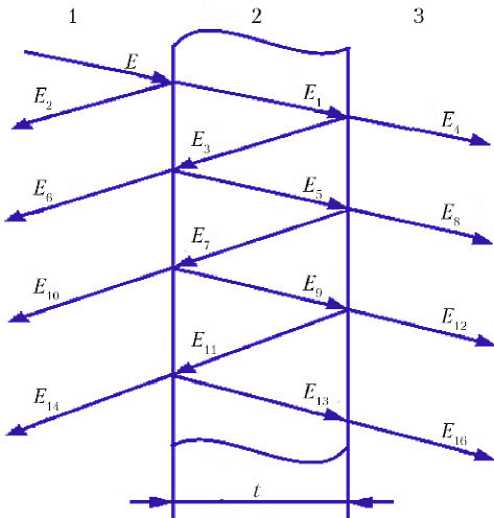

Рассмотрим процесс проникновения электрического поля через экран (рис. 2).

Рис. 2. Схема прохождения падающей электромагнитной волны (электрическая составляющая) через экран: 1 — внутреннее пространство источника электромагнитных помех; 2 — стенка экрана; 3 — окружающее пространство; t — толщина стенки экрана, мм

На границе раздела 1–2 (воздух – экран) часть энергии электрического поля от источника ЭМП отразится обратно, а часть пройдет в толщу экрана. Отраженную напряженность электрического поля E 2 можно выразить через напряженность падающего поля Е и коэффициент отражения р 12 как E 2 = р 12 Е . Энергия, прошедшая в экран, может быть представлена через коэффициент преломления на границе 1–2 ( q 12 ) и характеристику затухания. Прошедшая энергия претерпевает затухание по закону e –kt в соответствии с явлением скин-эффекта [1, 6], тогда поле в области 2 определится как E 1 = q 12 Еe –kt [2].

На границе раздела 2–3 электрическое поле частично отразится с коэффициентом отражения р 23 . Энергия, отраженная от границы 2–3, будет равна E 3 = q 12 p 23 Еe –2 kt . С учетом коэффициента преломления на границе 2–3 напряженность электрического поля, проходящего в экран, будет E 4 = q 12 q 23 Еe – kt . Поле E 3 частично пройдет за экран в область 1 (эта часть

E 6 = q 12 q 21 p 23 Еe –2 kt ), а частично отразится от границы 2–1 и вернется в экран: E 5 = q 12 p 21 p 23 Еe –3 kt . Дальнейшее распределение электрических полей будет проходить описанным образом.

В области 3 будет действовать электрическое поле, прошедшее сквозь экран:

∞∞

E скв = Σ E 4 n = Σ q 12 q 23 ( p 21 q 23 ) n –1 e –(2 n –1) t E .

n = 1 n = 1

Эффективность экранирования в этом случае описывается зависимостью [2]:

E 1 – p p e – 2 kt

K = E = 12 23 . (4)

E q q e–kt скв

Выражения для коэффициента преломления q и коэффициента отражения p на границе раздела двух сред через волновые характеристики среды ( zA — волновое сопротивление среды A и zB — волновое сопротивление среды B ) представлены ниже.

q =

< p =

2 zA

zA+ zB

z A – z B zA+ zB

На рис. 2 перед экраном и за ним на- ходится воздушная среда, следовательно, z1 = z3. При этом коэффициенты преломления и отражения, фигурирующие в выражении (4), представлены в системе уравнений:

2 z 2

q21 = , z1 z2

2 z 1

q12 = , z1 z2

q23 = q21, p21

z 1 – z 2 z 1 + z 2

p 12

z 2 – z 1 z 1 + z 2

p 23

z 3 – z 2 z 3 + z 2

z1– z2 , z1+ z2

где z 1 = z 3 — волновое сопротивление области 1; z 2 — волновое сопротивление области 2 (рис. 2).

Подставив значения p и q в формулу (4), получим выражение для эффективности экранирования через волновые сопротивления сред распространения:

( z + z )2

K = 1 2 e–kt

4 z 1 z 2

( z 2 – z 1 )2 e –kt .

4 z 1 z 2

Преобразовывая данное выражение, получаем промежуточное выражение для эффективности экранирования:

e kt e –kt e kt z 1 2 + z 2 2

K = + +

2 2 4 z 1 z 2

e –kt z 1 2 + z 2 2

4 z 1 z 2

Переходя к гиперболическим функциям, имеем итоговое выражение для эффективности экранирования через гиперболические функции:

2; + 2;

K = ch (kt) + sh (kt),

2,2

где z1= RM — волновое сопро- в

RM — максимальный размер экрана (наибольший из размеров экрана по координатным осям x, y, z), мм; z2 = zм = ωµвRM — волновое сопротивление экрана, Ом; µв = 4π·10–10 — магнитная проницаемость воздуха, Гн/мм; k = ωµэ — коэффициент ρ вихревых токов, 1/мм; µэ = µвµм — магнитная проницаемость экрана, Гн/мм; µм — магнитная проницаемость материала экрана, Гн/мм; ρ — удельное сопротивление материала экрана, Ом·мм2·10–3; t — толщина стенки экрана, мм.

Переходя к логарифмической форме для удобства расчетов, получим выражение, характеризующее распространение излучаемого электрического поля от мощного источника электромагнитных помех через экран:

20 lg

E

E скв

= 20 lg ch( kt ) +

z 12 + z 22 2 z 1 z 2

sh( kt )

тивление воздушной среды для электрической составляющей при вхождении в экран, Ом; εв = 3 6 π 10–12 — диэлект-

рическая проницаемость воздуха, Ф/мм;

20lg E ( f, r )расч – 20 lg

ch

ωµ µ в м +

ρ t 2

В итоге для обеспечения достаточной степени ослабления электрической составляющей электромагнитного поля от мощного источника ЭМП в точке размещения чувствительного маломощного бортового оборудования необходимо выполнение следующего неравенства:

1 + ω 4 µ в2 ε в2 ( R M ) 4 sh ωµ в µ м 4 ω 2 µ в ε в 3 ( RM )2 ρ t 2

< 20lg E ,

( f )норм ( f )

где E ( f, r )расч — рассчитанное по формулам (1) или (3), в зависимости от типа моделируемого источника ЭМП, значение напряженности электрического поля на расстоянии r от источника ЭМП (в точке расположения чувствительного бортового оборудования) на частоте f ; E ( f )норм — нормированное значение напряженности электрического поля на частоте f , определенное стандартом.

В соответствии с нормами по ЭМС, отраженными в технических заданиях на составные части КА, технические средства, расположенные внутри изделия, должны функционировать с заданным качеством в условиях воздействия определенных уровней электрического поля, которые вычисляются по следующей формуле:

f

20 18 E ( f№ = 116 — 41 g ^ J

В дальнейшем при решении получившегося неравенства возникает возможность выбора параметров материала для изготовления экрана (параметры µ м , ρ ) и его геометрических параметров RM и t . Параметры µ м и ρ связаны неразрывно и зависят от выбранного материала экрана, геометрические же параметры RM и t можно варьировать, добиваясь наилучших экономических и эксплуатационных показателей. Данную операцию можно проводить с помощью оптимизации методом наименьших квадратов.

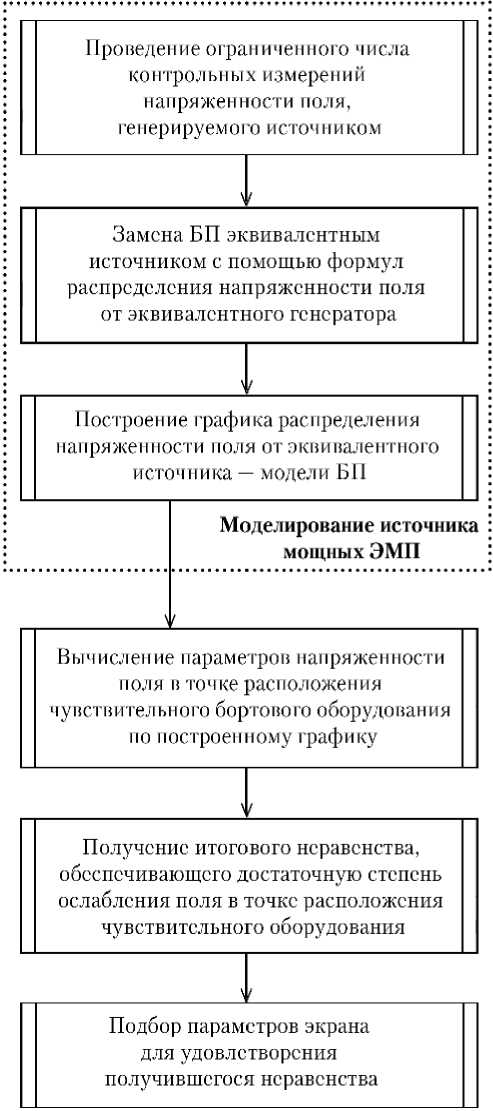

В итоге алгоритм оптимизации конструкционных параметров электромагнитных экранов сводится к замене источника мощных ЭМП моделью излучения, с помощью которой можно вычислить напряженность электрического поля в месте расположения чувствительного оборудования и, применив коррекцию, обусловленную экраном, обеспечить ослабление поля в данной точке до допустимых значений (рис. 3).

Рис. 3. Алгоритм оптимизации параметров экрана

Выводы

В данной статье представлена концепция оптимизации конструкционных параметров экрана (материал изготовления и геометрические параметры) с целью достижения наилучших экономических и эксплуатационных параметров экрана, применяемого в мощных источниках ЭМП на борту КА для защиты близко расположенного чувствительного оборудования.

Отличительной чертой данной концепции является применение метода моделирования источников ЭМП в ближней зоне, основанного на работе с реальными бортовыми приборами — источниками ЭМП на борту КА, что существенно повышает точность расчета экранов. Следует учитывать, что все разрабатываемые экраны должны иметь технологические отверстия, что ухудшает эффективность экранирования. В зависимости от их количества, формы и мест расположения необходимо рассчитывать экран с небольшим запасом, который выбирается индивидуально в зависимости от каждого конкретного случая взаимного размещения источника ЭМП и рецептора на борту космического аппарата.

Список литературы Концепция оптимизации экрана для защиты оборудования космического аппарата от источников электромагнитных помех в ближней зоне излучаемого поля

- Кечиев Л.Н., Акбашев Б.Б., Степанов П.В. Экранирование технических средств и экранирующие системы. Сер. Библиотека ЭМС. М.: Технологии, 2007. 470 с.

- Гелль П.П., Иванов-Есипович Н.К. Конструирование и микроминиатюризация радиоэлектронной аппаратуры. Учебник для вузов. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1984. 536 с.

- Лихачев М.В. Методика нисходящего проектирования космического аппарата//Вестник СибГАУ. 2015. Т. 16. № 2. С. 423-429.

- Lau V., De Sousa F.L., Galski R.L., Rocco E.M., Becceneri J.C., Dos Santos W.A., Sandri S.A. A multidisciplinary design optimization tool for spacecraft equipment layout conception//Journal of aerospace technology and management, São José dos Campos. 2014. V. 6. № 4. P. 431-446.

- Кириллов В.Ю. Электромагнитная совместимость летательных аппаратов. М.: Изд-во МАИ, 2012. 164 с.

- Балюк Н.В., Болдырев В.Г., Булеков В.П., Кечиев Л.Н., Кириллов В.Ю., Литвак И.И., Постников В.А., Резников С.Б. Электромагнитная совместимость технических средств подвижных объектов. Уч. пос./Под ред. В.П. Булекова. М.: Изд-во МАИ, 2004. 648 с.

- ГОСТ Р 56529-2015. Совместимость космической техники электромагнитная. Общие требования и методы испытаний. М.: Стандартинформ, 2016.

- Банков С.Е., Курушин А.А., Разевиг В.Д. Анализ и оптимизация СВЧ структур с помощью HFSS. М.: Солон-Пресс, 2004. 283 с.

- Курушин А.А., Пластиков А.Н. Проектирование СВЧ устройств в среде cSt Microwave Studio. М.: Изд-во МЭИ, 2011. 155 с.

- Кечиев Л.Н., Лемешко Н.В. Виртуальная сертификация радиоэлектронных средств по уровню помехоэмиссии как средство подготовки к лабораторным испытаниям по электромагнитной совместимости. Труды НИИР, сб. науч. ст./Под ред. Бутенко В.В. М.: НИИР, 2010. № 1. С. 57-70.

- Кечиев Л.Н., Лемешко Н.В. Виртуальная сертификация радиоэлектронных средств по уровню помехоэмиссии. Постановка проблемы//Технологии электромагнитной совместимости. 2010. № 2(33). С. 3-15.

- Жихарев Д.Ю., Кириллов В.Ю. Моделирование электромагнитной обстановки в виде излучаемого электромагнитного поля во внутреннем пространстве конструкции космических аппаратов//Вестник Московского авиационного института. 2015. Т. 22. № 3. С. 132-138.

- Атабеков Г.И., Купалян С.Д., Тимофеев А.Б., Хухриков С.С. Теоретические основы электротехники. Ч. 2 и 3. Нелинейные электрические цепи. Электромагнитное поле. М.: Энергия, 1979. 432 с.