Концепция озеленения г. Владивостока

Автор: Урусов В.М., Варченко Л.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 11, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы обогащения, повышения эстетической ценности и устойчивости городских посадок, в том числе малыми средствами «точечной реконструкции», введения в зоны обзора красиво цветущих экзотов, пестролистных деревьев и лиан, включая инорайонные.

Озеленение, ландшафт, особенности, восстановление, зимнезеленые хвойные, ассортимент, посадка, климат, г. владивосток

Короткий адрес: https://sciup.org/14082107

IDR: 14082107 | УДК: 712.4+635.9(571.63)

Текст научной статьи Концепция озеленения г. Владивостока

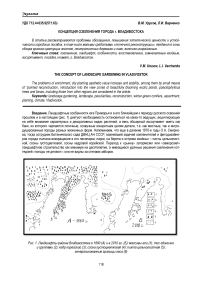

Введение. Ландшафтные особенности юга Приморья и в его ближайшем к периоду русского освоения прошлом и в настоящем (рис. 1) диктуют необходимость остановиться на каких-то ведущих, акцентирующих на себе внимание характерных и декоративных видах растений, а весь обширный ассортимент иметь как банк, из которого черпаются логичные, созвучные конкретным целям детали, т.е. как местные, так и интродуцированные породы разных жизненных форм. Напоминаем, что еще в далекие 1970-е годы О.А. Смирнова, тогда сотрудник Ботанического сада ДВНЦ АН СССР, важнейшей задачей озеленителей и фитодизайнеров города считала возвращение в его лесопарки, парки, на берега и острова хвойных – пихты цельнолистной, сосны густоцветковой, сосны кедровой корейской. Переход к «рынку» затормозил или «заморозил» ландшафтное строительство как минимум на десятилетие, а имеющиеся удачные решения озеленения коттеджей «погоды не делают»: они не видны за стенами заборов.

Рис. 1. Ландшафты района Владивостока в 1860 (А) и в 2010 гг. (Б): массивы ели (1); тис единично и группами (2); кедр корейский (3); сосна густоцветковая (4); пихта цельнолистная (5); генерализованные границы леса (6)

Озеленение Владивостока создавалось как местным, включая реликты широколиственных лесов, так и привлеченным (акация белая, туя западная, ель европейская, горец сахалинский) посадочным материалом, который зарекомендовал себя отчасти не лучшим образом. Введению экзотов и реликтов, несмотря на южное положение города и продолжительное лето, препятствуют зимнее малоснежье и ветер, обеспечивающие эффект крайне суровой зимы на ветробойных участках. Перед нами мозаика экотопов с контрастным набором перспективных пород.

Сегодня рассматриваются проблемы обогащения, повышения эстетической ценности и устойчивости городских посадок, в т.ч. малыми средствами «точечной реконструкции», введения в зоны обзора красиво-цветущих экзотов, пестролистных деревьев и лиан, включая инорайонные.

Цели и задачи исследований . Цели – разнообразить летний и зимний ландшафт через озеленение, вернуть утраченный экзотический облик городу на 42–43º с.ш., создать в т.ч. защищающие от летних морских и зимних северо-западных ветров посадки, раздельно решая проблему ассортимента теневых и инсо-лируемых склонов. Главными задачами признаны:

-

1) введение местных зимнезеленых хвойных в парки, обширные скверы, на уступы береговых обрывов и входные мысы, а также в зеленые зоны на материке и островах в городской черте;

-

2) «оюжнение» городского пейзажа посредством высадки магнолий и катальп, декоративных лиан, испытанных в коллекциях Ботанического сада-института ДВО РАН [6, 7, 14, 16], имеющих преимущество в уличных посадках и скверах;

-

3) введение редкой и исчезающей арборифлоры в скверы и дворовые посадки, в т.ч. калопанакса, мелкоплодника, березы Шмидта, или железной (деревья), рододендрона Шлиппенбаха, струноплодника пильчатолистного (кусты) и кирказона маньчжурского (лиана);

-

4) создание скверов и куртин из местных и интродуцированных рододендронов [1, 2, 8] у скальных стен, подпорных стенок, на открытых обозреваемых участков в центре города;

-

5) создание лианариев из винограда амурского, виноградовников, девичьего винограда триостренного у скальных стен материковой и островной частей Владивостока;

-

6) «штучное» создание рокариев;

-

7) введение в водоемы лотоса Комарова, эвриалы устрашающей, бразении Шребера [9].

Если первые три задачи должны реализовываться масштабно, то остальные – «точечно» в виде «штучных» проектов. Учтены уникальное для страны южное положение, значительная теплообеспеченность, ее контрастность на северных и южных скалах и ограничивающий фактор достаточно суровых сухих зим.

Материал и методика исследований. Южному Приморью с его глубоко врезанными бухтами, риасо-вым побережьем к западу от мыса Поворотный, скальными стенами, выраженным мелкоформенным рельефом, где произрастает до 200 деревьев, кустарников и лиан [5], а тепло- и влагообеспеченность теневых и инсолируемых склонов контрастны, не только свойственно значительное природное биологическое и цено-тическое разнообразие, но и широкие перспективы, открываемые озеленению поселений и ландшафтному дизайну, отчасти даже аналогичные реализованным в Северной Корее (Пхеньян) и на юге Маньчжурии (Далянь). Находясь в зоне маньчжурских лианово-грабовых хвойно-широколиственных лесов на 43º с.ш., Владивосток может, во-первых, формировать костяк озеленения из местных пород дубравной природы, которые все еще широко распространены по крайней мере на теневых склонах п-ова Муравьев-Амурский (например, калопанакс, мелкоплодник, маакия амурская, виды липы, пихта цельнолистная), во-вторых, вернуть почти исчезнувшие, ставшие редкостями из-за антропогенного пресса тис остроконечный, сосну густоцветковую, в-третьих, разработать специальную программу введения в массовое озеленение хотя бы центральных улиц и в скверы интродуцированные красивоцветущие деревья и кустарники, например, магнолии, коллекция которых в Ботаническом саду-институте ДВО РАН (собрана канд. биол. наук Петуховой И.П.), является крупнейшей в стране и как бы подчеркивает возможности культуры у нас целого ряда редкостей, в котором на первое место можно поставить поставил гинкго двулопастный, введенный А.В. Гутник [3]. Общие возможности интродукции арборифлоры ясны [16, 17], но требуют корректировки не только в связи с разной суровостью зим в городской черте, но из-за особенностей ветрового и светового режимов, которые исключают возможность введения даже таежных североамериканских пород, успешно выращиваемых более чем полвека в дендрарии Горнотаежной станции ДВО РАН.

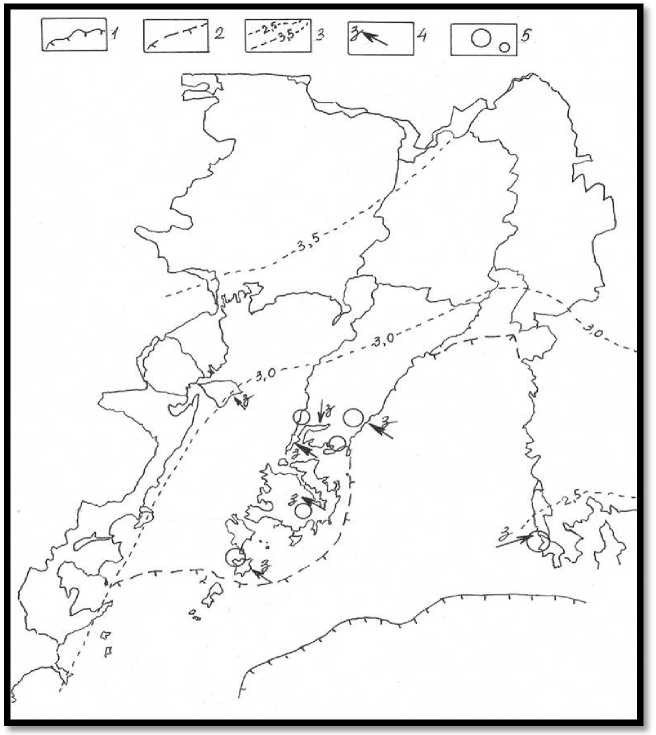

Природа объекта. Владивосток занимает п-ов Муравьева-Амурского, ряд землепользований на берегах Амурского и Уссурийского залива, а в перспективе Большой Владивосток включит в себя землеотвод Артема и значительные участки Надеждинского и Шкотовского районов (рис. 2).

Собственно полуостров занят отрогом Южного Сихотэ-Алиня высотой до 400 м над ур. м. с выраженными склонами разной крутизны и менее значительными речными долинами, которые обычно прохладней склонов. Инсолируемые склоны, в особенности крутые, хорошо прогреваются, а суммы активных температур на южных и юго-западных склонах выше, чем рассчитанные для метеостанций как минимум на 20%. Таким образом, активные температуры в районе Владивостока колеблются от 2200 до 2800ºС. Среднегодовые температуры составляли 4ºС для города и 3,4ºС для Садгорода, средняя температура января в городе минус 14,4ºС, в Садгороде минус 17,1ºС, на островах около 13ºС, июля 17,5, 20,2 и 16,8ºС соответственно, самый жаркий месяц – август. Вегетация длится около 190 дней в центральных районах и до 200 дней в бухте Тихая. Осадков до 875 мм в год, причем на зимнее время приходится не более 15%. Отсюда опасность лесных пожаров, принимающих катастрофический размах после 1991 года, впрочем, как и после 1917 года. В летнее время преобладают ветры юго-восточного и юго-западного направлений, в районе Диомида и Стрелковой – южного, в зимнее – северные и северо-западные. С ними связаны ливни в береговой зоне и тайфуны в южных и восточных районах Приморья, которых в последние 15 лет стало меньше. Впрочем, в первую половину зимы выпадает обильный, часто мокрый снег, ломающий деревья. Таким образом, достаточная продолжительность теплого периода благоприятствует интродуцентам, однако, сдерживающие факторы – суровая зима с падением температур в ночные часы ниже минус 30ºС, в особенности вдоль водотоков, выхолаживающие и иссушающие ветры, зимнее малоснежье.

Рис. 2. Макро- и микроклиматические особенности района Владивостока, определяющие успех озеленения. Контуры внутри суши – административные территории, планируемые к включению в границы Большого Владивостока: 1 – граница открытого моря в заливе Петра Великого в суровые зимы; 2 – в мягкие зимы; 3 – зоны с континентальностью климата до указанного значения [11];

4 – зимний комфортный климат; 5 – оптимальные для экзотов микроклиматы на заветреных участках

Результаты исследования . Среднегодовая температура, сумма активных температур, средняя температура января, общее количество осадков и условия зимовки особенно важны для подбора высаживаемых пород и интродуцентов. При расчете коэффициента сходства климата мы учитывали также абсолютные минимумы и максимумы температур, длину безморозного периода, период с устойчивым снежным покровом и коэффициент континентальности климата [17]. Климат Владивостока достаточно оригинален и близок разве лишь таковому п-ова Гамова в Хасанском районе, находящемуся всего лишь на 1° широты южней, т.е. в 200 км к юго-западу от Владивостока, и с несколько более теплого зимой (коэффициент сходства климата 0,9). С Пхеньяном из-за существенно более теплой зимы среднегодовой температуры 9,4°С и суммы активных температур 3400°С сходство нашего климата составляет 0,5-0,7, а с Южно-Сахалинском только около 0,3.

Ботанико-географическое зонирование территории агломерации весьма простое: вся она входит в подпровинциюлианово-грабовых чернопихтарников и реликтовых сосняков из сосны густоцветковой. Подпровинция сравнительно близко - уже за Сухановским перевалом к югу от пос. Славянка, где становятся почти типичными зубчатый дуб и «азалия», или рододендрон Шлиппенбаха (возвращение или введение их на улицы Владивостока усилит южный колорит ландшафта и, на наш взгляд, представляет первостепенную задачу), сменяется подпровинцией чернопихтарников и сосняков с северокорейскими флористическими элементами [4, 16, с. 26 ]. От этих лесов береза Шмидта, сосна густоцветковая, вейгела ранняя, аралия материковая, аризема японская унаследованы природными экосистемами Владивостока. Наиболее сложны по составу чернопихтово-штроколиственные леса, в которых даже на уровне локальных флор (в отдельных урочищах) разнообразие сосудистых растений может превышать 1000 видов.

В связи с небольшими абсолютными высотами вертикальная зональность на уровне лесных формаций не выражена или представлена влажностными вариантами преимущественно полидоминантных широколиственных лесов в водосборе рек Богатая и Муравьиная, часто с «маяками» или возобновлением пихты цельнолистной, ясенево-широколиственных, липово-дубовых лесов и дубняков с ясенем горным. На уровне реликтовых подпологовых синузий прослеживается их связь с таежными и даже высокогорными таежными лесами: на хребте Океанский несложно найти остатки каменноберезовых рощ с кленом желтым и подлеском из субальпийской сирени Вольфа, уцелевшие с рубежа голоцена и маркирующие еще более древние экосистемы, существовавшие здесь до погружения Сихотэ-Алиня [12, 13]. К приходу русских в 1860 году п-ов почти на 70% покрывали именно лианово-грабовые чернопихтарники с тисом и сосной кедровой корейской. Даже на современной Корабельной набережной и ул. Петра Великого рубили мощные стволы хвойных, хотя южные склоны гор к бухте Золотой Рог были покрыты широколиственным лесом с хвойными, в т.ч. тисом. Многочисленными на южных и западных склонах были крупные группы калопанакса и мелкоплодника, которые и сегодня представлены в парке Минного городка и на вершинах в водосборе Первой речки. К 1909 году на хвойно-широколиственные древостои приходилось около 40% леса покрытой площади, к 1929 году - 12% и к 1965 году - 4% (Концепция социально-экономического развития г. Владивостока и агломерации: основные положения, 2002).

Для островных территорий в этот период наблюдалась сходная динамика: к 1860 году лесистость о-ва Русский составляла 85%, 2/3 лесов - чернопихтарники с сосной кедровой корейской, тисом остроконечным, несколько процентов занимала сосна густоцветковая, примерно таковы же были доли участия дубняков, маньчжурских ясеневников, ореховых лесов и ольшаников [16]. Теперь хвойных массивов на острове нет, но отдельные «маяки» уцелели, 2/3 лесов - дубняки, 13% - липняки. Хвойные породы вырублены в период Гражданской войны. Даже на о-ве Рейнеке, лесистость которого сейчас менее 20%, при преобладании «гме-линнополынников» маньчжурского предстепья с доминирующим полукустарником полынью Гмелина, достигающей высоты до 2,5 м с побегами, живущими до 9-20 лет, в 1889 году под лесами было 70% территории [10]. Так что начальный тип растительного покрова полуостровов - лесной, даже хвойно-широколиственный, что следует иметь в виду при ландшафтном строительстве.

В результате исследований основой озеленения Владивостока должны стать местные породы дубравного ряда, включая хвойные, редкие и исчезающие деревья, кустарники и лианы (прежде всего виноград амурский), а также многолетние красивоцветущие травы местного происхождения (лилии, красодневы, очитки, аралия материковая, гетеропаппусы, астры, соссюреи) и сортовые многолетники (красодневы, пионы, касатики). Разумеется, летники, например, петуньи, украсят клумбы, бордюры, садовую скульптуру, но главная задача озеленителей Владивостока - вводить местный, включая редкий, генофонд.

Ставятся главные задачи:

-

1) «оюжнить», разнообразить летние пейзажи, в т.ч. привлечением пестролистных лиан и деревьев;

-

2) ликвидировать монотонность зимних пейзажей введением крупных массивов и групп вечнозеленых хвойных на входных мысах и у видовых точек;

-

3) размножить экзоты, редкие и исчезающие виды, в т.ч. введением на скалы, скальные горки, в коттеджные посадки.

Вдоль свободно просматривающихся опушек, магистралей и на берегах следует восстановить пестролистные лианы и вне зон загазованности – хвойные, обращая особенное внимание на сосну густоцветковую и пихту цельнолистную. Необходимо учесть, что сосна очень светолюбива и у стен леса, открытых на север, занимает участки с сухими и очень сухими почвами, перенося только слабое затемнение. Для нее предпочтительны южные и западные склоны, гребни хребтиков, где первые 40 лет жизни порода страдает от пожаров. Доживает сосна в наших условиях до 300–350 лет, уступая в этом смысле тису, пихте цельнолистной, дубу монгольскому и даже местным тополям корейскому и Максимовича, растущим на первых террасах рек. Пихта цельнолистная достаточно быстро растет и может создать нежелательную густую тень, что и служит причиной ее вырубки вблизи застройки в пригороде. Так что, высаживая эту породу, надо просчитывать перспективы пользования участком на столетия [15].

Зеленый фасад от моря и заливов до верхних отметок сопок лучше разнообразить форзициями, рододендронами, вишней сахалинской (Саржента), амурским виноградом и в особенности хвойными, листья которых не желтеют зимой. Перспективные хвойные – это пихта цельнолистная и сосна густоцветковая. Сосна обыкновенная и можжевельник твердый не создадут необходимых пятен сочной зелени зимой – их хвоя буреет.

Выводы

-

1. Концепция озеленения Владивостока как руководящая идея заключается прежде всего в повышении эстетической оценки пейзажей города на 42–43º с.ш. с высоким летним теплом, но холодной в морозо-бойных ямах почти суровой зимой восстановлением первоначального биологического и даже ценотического разнообразия с целью оюжнения ландшафта и сбережения редких и ценных видов как в лесопарковой зоне, в особенности ее опушечной части, так и в парках, скверах.

-

2. Насаждения вдоль улиц могут создаваться контрастным ассортиментом пород при наличии освещенных и теневых сторон и в зависимости от ширины улиц и тротуаров. В этом случае солнечная сторона улиц Владивостока окажется вполне комфортной для магнолий, груш, абрикосов, теневая – для видов липы, кленов, катальп, при малой транспортной нагрузке для тиса остроконечного.

-

3. В зеленых зонах Владивостока должны получить преобладание, как и планировалось по крайней мере с 1950-х гг., массивы пихты цельнолистной и сосны кедровой с вкраплением сосны густоцветковой на крутых склонах (север), сосны и пихты (юг).

-

4. Сосна густоцветковая должна быть повсеместно восстановлена на скалах и вдоль пляжей.

-

5. Наилучшие условия для введения экзотов в бухте Тихой на берегу Уссурийского залива, на островах Попова и Рейнеке, но вне ветробойных зон.