Концепция «реликтов» в геоботанике: история вопроса и современные подходы

Автор: Намзалов Бимба-Цырен Батомункуевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Флористика

Статья в выпуске: 1-7 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье дана краткая история развития понятия «реликт» в российской геоботанике. Критерии реликтовости раскрыты на примере анализа абрикосников Забайкалья. Показана перспективность познания реликтов не только на видовом, но и ценотическом и ландшафтном уровнях организации. Выявлены реликтовые сообщества криофитных степей, сохранившиеся на поверхностях третичных педиментов Юго-Восточного Алтая.

Вид, реликт, абрикосники забайкалья, сообщество, криостепи, юго-восточный алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/148200933

IDR: 148200933 | УДК: 58

Текст научной статьи Концепция «реликтов» в геоботанике: история вопроса и современные подходы

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

К важнейшим положениям теоретической биологии, геоботаники и биогеографии относится понятие «реликт» [5, 2]. По Я.А. Бирштейну [2] к категории реликтов относятся остатки фаун (и флор) прошлых геологических эпох, характеризующиеся замедленным темпом эволюции и принадлежавшие к ранее более многочисленным систематическим группам. Они, как правило, населяют ограниченный ареал (или ареалы), являющийся частью ранее более обширного ареала, и узко приспособленные к определенным, большей частью специфическим условиям существования, мало изменившимся со времени формирования рассматриваемых систематических единиц. В трактовке Е.В. Вульфа [5] реликт - понятие историко-географическое. Реликтовым видом в его понимании является вид – «остаток более или менее древней флоры, имеющий реликтовый ареал, занимаемый им с момента вхождения в состав означенной флоры».

Однако, вопрос о реликтах остается одной из актуальных проблем в биогеографии. Даже в трактовке термина « реликт» имеются противоречия, что не может не отражаться в построении теоретических моделей [26, 9]. Как справедливо отмечает А.Л. Эбель [43], на результатах изучения реликтовых видов раскрыты многие представления о фло-рогенезе, в связи, с чем до сих пор имеется необходимость критического анализа некоторых общепринятых положений «теории реликтов».

Так, определение реликта по Вульфу было подвергнуто сомнению С.Ю. Липшицем [26]. Сложившееся представление о реликтах как о консервативных элементах флоры требует пересмотра, считал Сергей Юльевич. Изучение морфологических особенностей ряда реликтовых видов выявило факты полиморфизма их вегетативных и генеративных органов, что и является одной из причин их сохранения. Однако древние виды с высокой степенью полиморфности в соответствии с их способностью приспосабливаться к новым условиям существования, близки к категории адаптантов в понимании А.А. Гроссгейма [6]. Адаптанты, по мне-

нию автора, относятся к особой группе реликтовых видов, расширяющие границы своих ареалов.

Как известно, Б.М. Козо-Полянский, Е.В. Вульф и их последователи рассматривали реликты как древние, преимущественно малоподвижные объекты, обладающие значительным консерватизмом, не проявляющие изменчивости и не способные к расширению занимаемого ими остаточного ареала. Такая трактовка реликтов отразилось, например, в системе представлений о несущественном влиянии плейстоценовых оледенений на динамику растительного покрова [4, 16, 40] и способствовало в развитии идей антигляциализма [8].

Идею динамизма в явлениях реликтовости развил А.А. Гроссгейм [6], который ввел понятие «степень реликтовости». Так, древние виды в зависимости от истории формирования и роли в современной флоре могут быть подразделены на 3 группы: 1) деграданты (виды, сокращающие ареал и численность); 2) эуреликты (виды, нормально сохраняющиеся в пределах остаточного участка ареала); 3) адаптанты (виды, расширяющие реликтовый ареал).

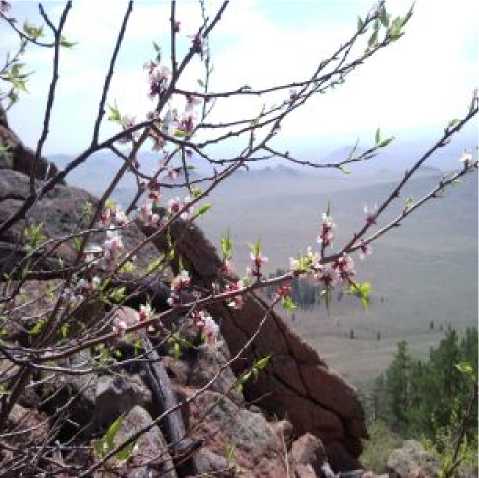

Последнее время в теорию о реликтах много нового ввел Р.В. Камелин [13, 14, 15]. Новизна касается, прежде всего, в углублении и детализации, внутренней дифференциации крупных временных категорий реликтов. Третичные реликтовые виды подразделены на гумидные лесные и ксерофитные травяно-кустарниковые, включающие собственно лесные неморальные и их производные, а древнестепные - кустарниковые и петрофитные, галофит-ные типы. Например, в составе неморальных реликтов Алтая автором в результате скрупулезного анализа выделяется реликты не только собственно неморальных тилиетальных, прабореальных хвойно-широколиственных, альнетальных прапоймен-ных, но и кверцетальных, высокотравных элементов. Древнексерофитный плиоценовый реликтовый комплекс, наряду с древнестепными, включает тра-гакантниковые, фриганоидные, полусаванновые и др., наряду с интразональными элементами петро-фитона и галофитона (рис. 1). Из недавних работ, касающихся проблемы реликтов, следует выделить исследования А.Л. Эбеля [43]. Автор, в целом придерживаясь классификации Р.В. Камелина, ко всем категориям реликтов дает привязки по их приуроченности основным эколого-ценотическим комплексам в соответствии с разработанными критериями.

ВОПРОС О КРИТЕРИЯХ

Вопрос о критериях реликтовости остается ключевой. В результате критического анализа позиций многих исследователей по данному вопросу [10, 18, 37, 35, 43, 29, 42] мною предлагается 7 основных критериев видового и ценотического уровней:

-

• Ареал вида, дизьюнкция / ценоареал

-

• Систематическое положение вида / синтак-сономическое положение

-

• Биоэкологические особенности (фенология) / синэкология сообществ

-

• Ценотическая приуроченность / синэколо-гическая приуроченность

-

• Наличие биосвиты, включая консортивные / Наличие синузий, парцелл

-

• Ландшафтные особенности / сообщества в ландшафте

-

• Палеогеографическая привязка / сообщества реликтовые

В дальнейшем рассмотрим на двух примерах явления реликтовости в растительности Забайкалья и Юго-Восточного Алтая.

В растительном мире Байкальской Сибири особым своеобразием отличаются сообщества засухоустойчивых и листопадных кустарников, физионо-мически и экологически весьма близкие, с одной стороны, среднеазиатским арчевникам, фисташковым и ореховым лесам, с другой - маньчжуро-хинганским саванноидам. Это абрикосовые и миндалевые рощи, участки широколиственных лесов с Ильмом японским и низким. Они - реликтовые растения Забайкалья, возраст их третичный, около 57/10 млн. лет назад [38]. Рощи и заросли с их участием составляют яркое и запоминающееся явление в горной лесостепи Селенгинской Даурии, однако они нигде не выходят на доминирующее положение в ландшафтах Забайкалья и соответствуют всем 7 важнейшим критериям реликтовости:

-

1. Географическая изоляция популяций этих видов от основных центров их формирования очевидна, они носят дискретный или островный характер массивов в Забайкалье. Дизъюнкция в родовых комплексах Armeniaca, Amygalus, Ulmus, Rhamnus (на западе - нагорья Средней Азии, Тянь-Шань, Памир; на востоке - Маньчжурия, Хинган) несомненна [33, 28, 45].

-

2. Систематическое положение комплекса даурских неморальных реликтов можно рассмотреть на примере Armeniaca sibirica (L.) Lam. Это наиболее северная раса в целом теплоумеренного и субтропического по генезису евразийского рода Arme-niaca Scop., имевшего центром происхождения Гималаи, Тянь-Шань, высокогорья Тибета и Сычуани.

-

3. Фенологическая аритмичность жизненных процессов (цветет в мае - это самый сухой и термически неустойчивый период в Забайкалье). Однако, у этих растений, в их «исторической памяти» зафиксирован климат Пацифики - притихоокеанских муссонов, с весенними теплыми дождями. Безусловно, климат Забайкалья не благоприятен для цветения в это время, однако это закреплено в генотипе и произошла адаптация.

-

4. Несоответствие современной ландшафтной обстановке и зональной приуроченности. Массивы приселенгинских популяций абрикосников и миндальников находится в зональной полосе сухих степей (50-49 град. с.ш.), а субтропики, что является центром их формирования - гораздо южнее (3742 град. с.ш.). Популяции этих видов сочетаются с сосновыми лесами и ковыльными степями, тогда как они должны соседствовать с саваннами, фисташковыми и ореховыми лесами.

-

5. Эколого-фитоценотическом отношении, сообщества миндальников и абрикосников приурочены к каменистым склонам останцов, сложенные древнейшими (палеозойскими) гранитоидами, палеогеновыми карбонатными отложениями.

-

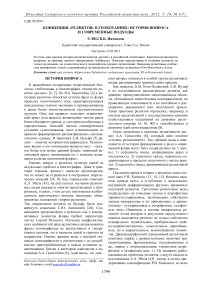

6. Наличие палеобиотической исторической свиты растений, грибов, лишайников, насекомых, сопутствующих абрикосникам и миндальникам, т.е. спутников реликтовых комплексов (рис. 2). Здесь можно привести много примеров - лишайник Xanthoria fallax Hepp., мох Pylaisiella selwynii Rindb., гриб Inonotus hispidus Bull., жук Carabus smaragdinus Fisch.-Wald. [33] и много цветковых растений (змеевка Китагавы, марена сердцелистная, леспедица даурская, смородина двуиглистая и др.). Эти виды характерны в ильмовниках и абри-косниках Приморья, Маньчжурии.

-

7. Палеогеографическое обоснование релик-товости. Почему они сохранились и что этому способствовали? В чем природный феномен Селен-гинского среднегорья? По данным геологов-четвертичников, Западное Забайкалье с верхнего мела, с начала третичного периода (более 5-7 млн. лет) развивается преемственно, без катастрофических изменений, она не подвергалась оледенению, активным поднятиям и находилась в перигляциальном режиме, защищенном от холодных ветров, температурных скачков. Так, мощность лессовых и эоловых песчаных отложений в районе Саянтуя и Тарбагатая измеряется в 200-300 м. [1]. В этих теплых и менее континентальных условиях они смогли сохраниться.

Сибирский абрикос морфологически близок к настоящим сливам Prunus L. s. str. [13].

О СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДАХ

С позиций современной концепции биоразнообразия с ее много уровневым подходом требует расширительного толкования понятия реликт. При этом равноценно важными становятся не только исследования систем популяций особей реликто- вых растений (L альфа - видовой уровень), но и сообществ с их доминированием или участием (B бета - ценотический уровень), а также надценоти-ческих ландшафтных образований (комплексов, серий, рядов и т.д.) реликтовой природы (Y гамма -экосистемный уровень). Следует отметить, на современном этапе концепция реликтовости в геоботанике (геоботаника рассматривается, вслед за А. Вальтером, в широкой трактовке) преимущественно рассматривается на видовом уровне, лишь в единичных случаях они связаны с конкретными фитоценозами или особенностями ландшафтов. В этом аспекте классическими и не превзойденными по полноте и тщательности (на всех уровнях!) остаются анализ и характеристики плейстоценовых реликтовых систем, данные И.М. Крашенинниковым [20], К.А. Соболевской [39], Е.М. Лавренко [24, 25] и Б.А. Юрцевым (44). Островков реликтовой растительности, в виде фрагментов сообществ или ландшафтных комплексов выявлено и изучено очень немного. Это, прежде всего, исследования П.Н. Крылова и А.В. Куминовой (липовый остров на Кузнецком Алатау, Алтае), В.В. Ревердатто (сообщества тундростепей в Хакасии) и К.А. Соболевской (криофитные степи на моренных отложения в Тыве), а также сравнительно недавние публикации А.С. Плешанова (ильмовники из Ulmus japonica Rehder в Прибайкалье). Немногочисленность сведений по реликтовым сообществам, с одной стороны, связано с их крайней редкостью в современной растительности, с другой – не разработанностью методологии поиска и выявления ценорефугиев. В качестве примера, рассмотрим особенности структуры и ландшафтной приуроченности, реликтовых криофитно-степных сообществ как остатков перигляциальной растительности хр. Сайлюгем ЮгоВосточного Алтая.

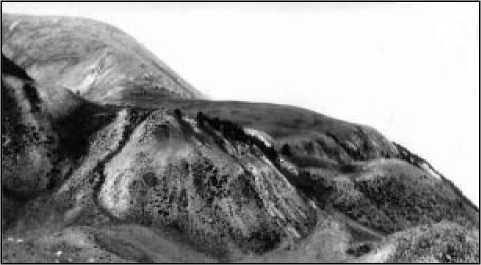

На горах Алтая и Саян развиты остатки денудационных поверхностей – единого мел-палеоге-нового пенеплена, разнесенного неотектонически-ми движениями на разные высоты. По данным геоморфологов [11, 3] в аридных условиях Тувы и Юго-Восточного Алтая планация идет преимущественного по типу образования педиментов. Особенно энергично педиментация происходит в условиях аридного и семиаридного климата. По мнению Л.Н. Ивановского [11], в Юго-Восточном Алтае широко развиты древние третичные педименты, поднятые на высоты 2500-3000 м. Как и ландшафты, растительность на этих поверхностях преемственно развивается с третичного времени. В растительности денудационных поверхностей выравнивания (ПВ) в южных и сухих горах Алтая особым своеобразием выделяются самобытные крио-аридные степные комплексы. Эти степи характерные на древних педиментах в приводораздельных частях хребтов - Чихачева, Южно-Чуйский, Сай-люгем имеют эоплейстоценовый возраст [12]. «На эти педименты в условиях антициклонического режима осадки выпадали лишь в июле и то нередко в виде снега. В верховья рек Чаган-Узун, Ирбисту, Юстыд на высотах 2500-2800 м. характерны степи (там очень сухо!) и развиваются они на поверхности степных педиментов. Эти участки можно рассматривать как неоген-третичный рефугиум реликтовой криофитно-степной или тундрово-степной растительности Юго-Восточного Алтая» (устное сообщение Л.Н. Ивановского во время нашей встречи в декабре 1986 г.).

Региональные особенности криофитных степей Алтая ярко иллюстрируют сообщества крыловотипчаковых и скальноосоковых степей, свойственные на средних уровнях ПВ (2500-2800 м.) в отличие от верхнего уровня они более рассечены склоновыми процессами. Однако в осевых частях хорошо сохранились платообразные поверхности с осоково-мятликово-крыловотипчаковыми ( Festuca kryloviana, Poa attenuata, Carex rupestris ) и скально-осоково-криофитноразнотравными ( Carex rupestris, Poa attenuata, Eritrichium subrupestre, Eremogone formosa, Artemisia depauperata) сообществами [30]. Последние занимают более щебнистые местообитания, на россыпях пород морозного выветривания. Самая нижняя ступень ПВ (2300 м.) слабо выделяется в рельефе, занимая незначительные площадки (вероятно, островки разрушенных педиментов) по выположенным останцовым поверхностям горного массива. Для них характерны криофитноразно-травно-ленскотипчаковые ( Festuca lenensis, Oxytro-pis eriocarpa, Pulsatilla campanella, Potentilla sericea ) степи (рис. 3).

Дискуссионными остаются проблема возраста реликтов термофильной неморальной растительности. Третичный их возраст подвергают сомнению Г.Э. Гроссет [7, 8], В.В. Ревердатто [36], а также А.С. Плешанов [34]. Последний полагает, что проникновение неморальных видов в Байкальскую Сибирь связано с широтными «трансгрессиями» западно- и восточнопалеарктических широколиственных лесов вглубь континента, что имело место как в последнее межледниковье, так и в атлантическое время голоцена. Напротив Г.А. Пешкова [32], возраст большинства степных реликтов Байкальской Сибири относит на миоцен-плиоценовое время. В эту группу входят реликтовые эндемики с узким ареалом. Викарные виды имеют большие разрывы в распространении, приуроченные горам Южной Сибири, Средней Азии и сопредельным территориям Монголии и Китая. В частности, представителям палеогеновой пустынной флоры отнесены Ceratoides papposa Botsch. et Ikonn. и Nitraria sibirica Pall.

К сожалению, интерпретация споровопыльцевых спектров, призванные решить возникающие проблемы в реконструкции растительного покрова прошлых геологических эпох, имеют немало слабых сторон; многие палеоландшафтно-фитогеографические выводы, опирающиеся на спорово-пыльцевые спектры, имеют ограниченную ценность и мало достоверны [17]. Трудности связаны также с отсутствием в большинстве случаев палеоботанических данных, а многие «рефугиумы» еще не изучены в этом отношении.

Таким образом, на сегодняшнем этапе важнейшим является типизация реликтов, при этом категории реликтов должны выявляться на разных уровнях организации и, прежде всего, на базовых – видовом, ценотическом и ландшафтном. Перспективы исследований феномена реликтовости в растительном мире должны на наш взгляд иметь следующие направления:

-

• Системная инвентаризация реликтов в границах естественных природных территорий (например, Юго-Восточный Алтай, бассейн р. Селенга и т.д.) в соответствии критериям;

Рис. 1 . Реликтовые трагакантовоостролодочниковые ( Oxytropis tragacanthoides Fisch.) сообщества в отрогах Южно-Чуйского хребта.

Рис. 2 . Абрикос сибирский ( Armeniaca sibirica (L.) Lam.) на развалах гранитного останца в отрогах хр. Цаган-Дабан (Западное Забайкалье).

Рис. 3 . Системы педипленов разных уровней в ледниковой долине р. Тархата (хр. Южно-Чуйский). На переднем плане на склонах бортов троговой долины характерно сочетание трагакантовоостролодочнико-вых горных степей с лиственничными травяными лесами. На площадках – остаточных поверхностях педиментов развиваются реликтовые криофитноразно-травно-ленскотипчаковые, скальноосоковые степи (2300-2500 м.).

-

• Выявление рефугиев реликтовых видов, их популяций и сообществ с комплексным изучением их эколого-фитоценотических, ландшафтных особенностей.

-

• Картографирование и мониторинг популяций реликтовых видов и сообществ с их участием в целях сохранения генофонда уникальных популяций.

Также необходимо создание региональных и интегрированных баз данных (электронных, коллекционных гербарных), а также фонда живых диаспор – банк семян и натурных экспозиций в ботанических садах и оранжереях.

Список литературы Концепция «реликтов» в геоботанике: история вопроса и современные подходы

- Базаров Д.Б. Четвертичные отложения и основные этапы развития рельефа Селенгинского среднегорья. -Улан-Удэ: Бурятское кн. изд-во, 1968. -166 с.

- Бирштейн Я.А. Понятие «реликт» в биологии//Зоол. журн. -1947 -Т.26. Вып. 4. -С. 313-330.

- Богачкин Б.М. История тектонического развития Горного Алтая в кайнозое. -М.:Наука, 1981. -132 с.

- Васильев В.Н. Происхождение флоры и растительности Дальнего Востока и Восточной Сибири//Материалы по истории флоры и растительности СССР. -М.-Л., 1958. -Вып. 3. -С. 361-457.

- Вульф Е.В. Понятие о реликте в ботанической географии//Материалы по истории флоры и растительности СССР. -М.-Л., 1941. -Вып. 1. -С. 28-60.

- Гроссгейм А.А. Типы реликтов//Изв. Азербайдж. фил. АН СССР, 1939. № 6. С. 74-80.

- Гроссет Г.Э. О возрасте реликтовой флоры равнинной европейской части СССР. -Землеведение, 1935, 37, № 3.

- Гроссет Г.Э. Антиглациализм в ботанической географии//Бюл. МОИП. Отд. биол. 1966. Т. 71. Вып. 2. С. 147-158.

- Дидух Я.П. Эколого-ценотические особенности поведения некоторых реликтовых и редких видов в свете теории оттеснения реликтов//Бот. журн. 1988. Т. 73. № 12. С 1686-1698.

- Еленевский, А.Г. О понятии «реликт» и реликтомании в географии растений/А.Г Еленевский, В.И. Родыгина//Бюл. МОИП. Отд. биол., 2002. Т. 107, Вып. 3. С. 39-49.

- Ивановский Л.Н. Формы ледникового рельефа и их палеогеографическое значение на Алтае. -Л.: Наука, Ленигр. отд-ние, 1967. -262 с.

- Ивановский Л.Н. Гляциальная геоморфология гор. Новосибирск: Наука, 1981. -173 с.

- Камелин Р.В. География и фитоценология Armeniaca sibirica (L.) Lam.//Растительные ресурсы, 1994. Т. 30. Вып. 1-2. -С. 3-26.

- Камелин Р.В. Материалы по истории флоры Азии (Алтайская горная страна). -Барнаул: Изд-во Алт. гос ун-та, 1998. -240 с.

- Камелин Р.В. Происхождение темнохвойной тайги: гипотезы и факты//Флора и растительность Алтая. -Барнаул: Изд-во Алт. ГУ, 1995. -С. 5-29.

- Клоков М.В. Географическая раса как историческое явление//Природная обстановка и фауна прошлого. Киев: Наукова думка, 1974. С. 105-111.

- Кожевников Ю.П. География растительности Чукотки. -Л.: Наука, 1989. -176 с.

- Крапивкина Э.Д. Неморальные реликты во флоре черневой тайги Горной Шории: Автореф. дис. … докт. биол. наук. -Томск, 2007. -40 с.

- Красноборов И.М. О «тундростепях» на юге Сибири//Растительный покров высокогорий. -Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1986. -С. 131-137.

- Крашенинников И.М. Анализ реликтовой флоры южного Урала в связи с историей растительности и палеогеографией//Сов. ботаника, 1937, № 4. -С. 16-45.

- Крашенинников И.М. Роль и значение ангарского флористического центра в филогенетическом развитии основных евразиатских групп полыней подрода Euartemisia//Мат. по ист. флоры и растит. СССР. -М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. 3. -С. 62-129.

- Куминова А.В. Некоторые вопросы формирования современного растительного покрова Алтая//Материалы по истории флоры и растительности СССР. -М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1963. Вып. 4. -С. 438-464.

- Лавренко Е.М. История флоры и растительности СССР по данным современного распространения растений. -Растительность СССР, т. 1. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1938.

- Лавренко Е.М. О термофильных лесных реликтах на Русской равнине, Южном Урале и в Сибири и о перигляциальной растительности (в связи с работами Г.Э. Гроссета 1958-1966 гг.)//Бот. журн. 1967. Т. 52. № 3. С. 405-412.

- Лавренко Е.М. О растительности перигляциальных плейстоценовых степей СССР//Бот. журнал. 1981. Т. 66, № 3. -С. 313-327.

- Липшиц С.Ю. Некоторые мысли о реликтах//Проблемы экологии, геоботаники, ботанической географии и флорогенетики. Л.: Наука, 1977. С. 119-124.

- Малышев Л.И. Высокогорный и горный общепоясный комплекс видов//Особенности и генезис флоры Сибири. -Новосибирск: Наука, 1984. -С. 13-85.

- Намзалов Б.Б. Эндемизм и реликтовые явления во флоре и растительности степных экосистем Байкальской Сибири//Биоразнообразие Байкальской Сибири: сб. ст./отв. ред. В. М. Корсунов. -Новосибирск: Наука, 1999. -С. 184-192.

- Намзалов Б.Б. К познанию уникального генофонда растительности Байкальской Сибири: некоторые теоретические аспекты//Разнообразие почв и биоты Северной и Центральной Азии. Матер. II международной научной конференции. -Улан-Удэ (Россия), 20-25 июня 2011 г. -Т. 1. -Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2011. -С. 287-288.

- Намзалов Б.Б. О реликтовых степях на древних педиментах Юго-Восточного Алтая//Рельеф и экзогенные процессы гор/Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 100-летию со дня рождения д.г.н., проф. Льва Николаевича Ивановского (Иркутск, 25-28 октября 2011 г.).-Иркутск, Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2011. -Т. 2. -С. 197-199.

- Пешкова Г.А. Степная флора Байкальской Сибири. -М.: Наука, 1972. -206 с.

- Пешкова Г.А. Третичные реликты в степной флоре Байкальской Сибири//Научные чтения памяти М.Г. Попова: 12 и 13 чтения. -Иркутск, 1972. -25-58 с.

- Плешанов А.С., Плешанова Г.И. Вяз японский в Бурятии//Исследования флоры и растительности Забайкалья/Материалы Регион. науч. конф. -Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 1998. -С. 16-18.

- Плешанов А.С. Аспекты генезиса реликтовых неморальных комплексов Байкальской Сибири//Исследования флоры и растительности Забайкалья/Материалы Регион. науч. конф. -Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 1998. -С. 32-35.

- Положий А.В. Реликтовые и эндемичные виды бобовых во флоре Средней Сибири в аспекте её послетретичной истории//Изв. СО РАН. Сер. биол.-мед. наук, 1964. Вып. 1. № 4. С. 3-11.

- Ревердатто В.В. Основные моменты развития послетретичной флоры Средней Сибири//Сов. ботаника, 1940. № 2. С. 48-64.

- Ревердатто В.В. Ледниковые и степные реликты во флоре Средней Сибири в связи с историей флоры//Научные чтения памяти М.Г. Попова. Новосибирск, 1960. Вып. 1-2. С. 111-131.

- Рещиков М.А. К вопросу об истории степной растительности Забайкалья и геоботаническом районировании//Естественные пастбища Забайкалья и приемы повышения устойчивости растений к засухе и холоду. -Улан-Удэ: Бурятское кн. изд-во, 1971. -С. 71-82.

- Соболевская К.А. Основные моменты истории формирования флоры и растительности Тувы с третичного времени//Материалы по истории флоры и растительности СССР. -М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1958. Вып. 3. -С. 249-315.

- Удра И.Ф. Расселение древесных растений, их миграционные возможности и биогеографическая интерпретация событий четвертичного периода//Бот. журн. 1982. Т. 67. № 8. С. 1047-1059.

- Улзийхутаг Н. Бобовые Монгольской Народной Республики: систематический состав, экология, география, филогенетические связи, хозяйственное значение: Автореф. дис. … докт. биол. наук. -Л., 1989. -42 с.

- Чернышова О.А. Особенности современного распространения реликтовых сосудистых растений Верхнего Приангарья: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Улан-Удэ, 2012. -19 с.

- Эбель А.Л. Флора северо-западной части Алтае-Саянской провинции: состав, структура, происхождение, антропогенная трансформация: Автореф. дис. … докт. биол. наук. -Томск, 2011. -39 с.

- Юрцев Б.А. Реликтовые степные комплексы Северо-Восточной Азии. (Проблемы реконструкции криоксеротических ландшафтов Берингии.). Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1981. -168 с.

- Danelt, S. Vegetationsrundliche Studien in Nordostchina (Mandschurei) und der Inner Mongolia/S. Danelt, S. Geier, P. Hanelt//Feddes repert. 1961. Vol. 139.-S. 5-144.