Концепция ресоциализации и ее место в системе единого права противодействия преступности

Автор: Крайнова Надежда Александровна

Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy

Рубрика: Правосудие и правоохранительная деятельность в Евразийском пространстве

Статья в выпуске: 1 (50), 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель: Исследование теоретических и практических аспектов концепции ресоциализации, определение места и значения ресоциализации в системе единого права предупреждения преступности. Методология: Использовались метод контент-анализа, диалектический, системно-структурный и логический методы. Результаты: Проанализированы нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность, связанную с ресоциализацией осуждённых. Установлено, что в ресоциализации нуждаются и потерпевшие от преступлений. Определен концептуальный подход к ресоциализации как к процессу и результату, индикатором которого является несовершение лицом преступлений. Предложена концепция законодательства о противодействии преступности. Новизна/оригинальность/ценность: Научная новизна работы заключается в том, что автором рассматривается категория ресоциализации в контексте противодействия преступности. На основе проведенного эмпирического исследования формулируются предложения по совершенствованию правового регулирования в данной сфере.

Ресоциализация, осуждённые, функции уголовно-правового воздействия, противодействие преступности

Короткий адрес: https://sciup.org/140260123

IDR: 140260123 | DOI: 10.52068/2304-9839_2021_50_1_64

Текст научной статьи Концепция ресоциализации и ее место в системе единого права противодействия преступности

Проблема ресоциализации осужденных в настоящее время является весьма актуальной. Обсуждается она в широких общественных кругах, на многочисленных научных мероприятиях, го- сударственные структуры проявляют заинтересованность в ее скорейшем разрешении.

Почти двадцатилетний опыт исследования проблем ресоциализации осужденных демонстрирует реализацию определенных действий: многое из того, что предлагалось, было претворено в жизнь. Так, с 14 января 2000 г. действует Общероссийская общественная организация «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы».

Приказом Министерства юстиции РФ от 19 марта 2015 г. № 62 был утвержден «Порядок формирования попечительского совета при исправительном учреждении, срока полномочий, компетенции и порядка деятельности указанного попечительского совета» [1].

26 января 2007 года был создан Общественный совет при ФСИН [2], затем и территориальных органах в управлениях ФСИН РФ по субъектам федерации. Приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 1 октября 2013 г. № 542 «О создании Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы и утверждении его состава» были уточнены организационные и содержательные аспекты деятельности Общественного совета при ФСИН РФ [3].

Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» юридически закрепил деятельность общественных наблюдательных комиссий [4].

Распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» был дан старт масштабному реформированию учреждений уголовно-исполнительной системы. Одной из целей реформы было заявлено «сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы, проведение в местах лишения свободы мероприятий в целях адаптации в обществе освободившихся осужденных, в том числе с участием гражданского общества» [5].

В целях реализации положений главы 22 УИК Приказом Минюста России от 30.12.2005 № 262 (ред. от 21.07.2016) «Об утверждении Поло- жения о группе социальной защиты осужденных исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы» были сформированы группы социальной защиты, основными целями которых «являются создание предпосылок для исправления и ресоциализации осужденных, а также для их успешной адаптации после освобождения из мест лишения свободы» [6].

Федеральным законом от 06.04.2011 № 66-ФЗ были внесены изменения в ч. 1 ст. 18, ч. 1 ст. 86 УК РФ, которыми уточнено правовое положение ранее судимых лиц [7].

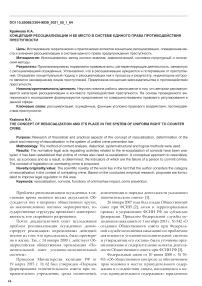

Однако проведенное исследование свидетельствует о том, что ситуация еще далека от идеальной, что, впрочем, наглядно демонстрируют растущие показатели рецидивной преступности (данные для построения таблицы 1 взяты из раздела «Статистика и аналитика» официального сайта МВД РФ [8]).

Таблица 1

Динамика уд. веса преступлений, совершенных ранее совершавшими/ранее судимыми лицами, %

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-

■ уд.вес ранее совершавшими %

-

■ уд.вес ранее судимыми%

В своей работе Я.И. Гилинский приводит данные о том, что «в России уровень рецидива удивительно стабилен: в течение 1875–1883 годов – 15–19 процентов, 1884–1912 годов – 16– 22 процента, 1988–2001 годов – 22–34 процента. Рост в два раза более чем за 100 лет, с одной стороны, не столь уж и значителен (за это время успели смениться три социально-экономических строя!), с другой – свидетельствует лишь о неэффективности предпринимаемых обществом и уголовной юстицией усилий» [9]. Соглашаясь в целом с позицией о неэффективности предпринимаемых обществом усилий, подчеркнем, что стабильно растущий уровень рецидива на фоне усиления предпринимаемых усилий не может не настораживать и заостряет внимание на поиске причины.

Пожалуй, нынешнее положение дел можно определить как «что-то не работает» или «работает не так». Безусловно, государство и общество не могут не интересовать причины, по которым затрачиваемые усилия не приносят результатов.

В результате проведённого нами исследования были получены данные о том, что, несмотря на предпринимаемые государством меры, фактически положение дел в уголовно-исполнительной системе осталось прежним. Вся «забота» об осужденном, «ресоциализация и социальная адаптация» сводятся исключительно к формированию отчетной документации, но на деле имеют место формализм и отсутствие индивидуального подхода. Психологическая поддержка, которая должна была стать одним из основных видов, по-прежнему осуществляется на основе Положения о психологической лаборатории исправительного учреждения, следственного изолятора уголовноисполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, являющегося приложением к приказу ГУИН Министерства юстиции Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 251, в соответствии с которым нагрузка на одного психолога распределяется следующим образом: в воспитательных колониях – 100 человек (персонала и осужденных); в исправительных колониях и тюрьмах – 300 человек (персонала и осужденных); в следственных изоляторах – 350 человек (персонала, осужденных, подозреваемых и обвиняемых) [10]. Это чрезвычайная нагрузка, кроме того, «человек в погонах» на позиции психолога в принципе не в состоянии получить результата от своей работы, добиться целей. Психологическая обстановка в учреждениях, исполняющих уголовные наказания, демонстрирует безнадежность, причем как для отбывающих наказание, так и для сотрудников.

По справедливому замечанию А.В. Петровского, «ресоциализация бывших осуждённых остаётся лишь темой сугубо научных дискуссий, объектом которых является конструирование теоретических дефиниций либо возможных изменений законодательства, однако практической реализации ресоциализационных мер нет» [19].

По данным проведенного в ноябре 2019 г. анкетного опроса сотрудников ФКУ ИК-6 УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (всего 50 респондентов), 62 % (31 человек) полагают, что действующая система не исправляет осужденного, 30 % (15 человек) затруднились с ответом на вопрос, и только 8 % (4 человека) считают, что современные исправительные учреждения могут исправить осужденного. Совершенно другие результаты дает опрос представителей правозащитных и общественных организаций, проведенный в рамках социально значимого проекта «Анализ исторического и зарубежного опыта ресоциализации оказавшихся в сложной жизненной ситуации после освобождения из исправительных учреждений» на базе НОЦ «Проблемы уголовно-исполнительного права» им. Ю.М. Ткачевского юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Опрос показывает, что «70,2 % респондентов… в той или иной степени верят в то, что осужденных в исправительных колониях и тюрьмах России можно исправить: 21,8 % об этом заявили с уверенностью, а 48,5 % допустили такую возможность, указав, что исправление зависит от конкретного осужденного и вида преступления. В то же время каждый пятый

(21,8 %) сказал о своих сомнениях в достижении такого результата в исправительных учреждениях. Доля «респондентов-радикалов», не верящих в достижение этой цели, составила только 7,9 %» [11, с. 33]. Как представляется, очевидна разница в восприятии ситуации изнутри «системы» и за ее пределами. В исправительный потенциал современной системы больше верят сторонние наблюдатели.

Что касается самих осужденных, то, по данным проведенного анкетного опроса лиц, отбывающих наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (всего 100 респондентов), 67 % оценивают свое пребывание в ИУ отрицательно, 17 % вообще никак не оценивают, 13 % затруднились с ответом, и только 13 % считают свое пребывание в исправительном учреждении полезным, они указывают на то, что «пересмотрели свою жизнь».

В настоящее время активно обсуждается вопрос о создании службы пробации. 19 января 2021 года в официальной ленте новостей ТАСС появилась информация о том, что «для создания эффективной системы пробации Минюстом России ведется подготовка проектов нормативных правовых актов, в том числе проекта федерального закона «О системе пробации в Российской Федерации» [18].

Проведенное нами исследование показало, что сотрудники учреждений системы исполнения наказаний относятся к такой идее с пессимизмом. Так, в ответ на вопрос «По вашему мнению, какое влияние на состояние преступности окажет внедрение в РФ системы пробации (аналог европейской системы «обращения с осужденными»?» 74 % опрошенных затруднились с ответом, 6 % указали на то, что уровень преступности увеличится, 10 % отметили, что такой шаг никак не скажется на состоянии преступности в России. 10 % опрошенных выбрали свой вариант ответа и в комментариях указывали на то, что в России аналог европейской системы службы пробации невозможен. Такие данные, как представляется, свидетельствуют о том, что сотрудники исправительного учреждения просто не знают о планах государства по созданию службы пробации, не понимают, что она собой представляет, и верят, что создание такой службы принесет результат. А те сотрудники, которые владеют информацией о функционировании служб пробации в государствах Европы, понимают, что реализация аналогов таких служб в России будет затруднена.

Однако опрошенные сотрудники высказались за создание именно государственных центров по- мощи ранее судимым лицам (90 % респондентов). 10 % опрошенных затруднились с ответом. При этом в комментариях респонденты отмечали необходимость именно государственного финансирования с тем, чтобы бывшие осужденные смогли получить эту помощь на безвозмездной основе. Представляется, что именно государственное участие в решении этой проблемы должно быть ключевым.

Комплексный анализ причин такой ситуации, основанный на проведенном эмпирическом исследовании и стороннем наблюдении, позволяет сделать вывод о необходимости разработки концептуальных подходов. Иными словами, проблему ресоциализации осужденных невозможно решить, не рассматривая феномен ресоциализации широко.

В настоящее время понятие ресоциализации закреплено в ст. 25 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», где ресоциализация определяется как «комплекс мер социально-экономического, педагогического, правового характера, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией и лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера» [13]. На наш взгляд, очевидно, что здесь законодатель смешивает понятия ресоциализации и социальной адаптации, подменяя одно другим. Данная законодательная формулировка совершенно ничего и никому не дает и даже противоречит положениям иных нормативных актов. Так, например, в п. 13 Положения о группе социальной защиты осужденных исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы, утвержденного Приказом Минюста России от 30.12.2005 № 262 (ред. от 21.07.2016), предусмотрено формирование групп социальной защиты, основными целями деятельности которых обозначено «создание предпосылок для исправления и ресоциализации осужденных» [6]. Таким образом, сам законодатель указывает на то, что исправление и ресоциализация являются взаимосвязанными. И если мы исправление осужденного полагаем как цель наказания (в УК РФ) и как процесс достижения этой цели (УИК РФ), то почему бы не придерживаться этой логики и в отношении понятия ресоциализации.

Полагаем обоснованным рассматривать ресоциализацию и как процесс, в результате которо- го человек не совершает противоправные деяния и / или восстанавливает свой социально-положительный статус, и как результат данного процесса.

В обоснование данного понимания логично обратиться к положениям социологии, дающим представление о социализации, десоциализации и ресоциализации. В целом в социологии уже сложилось единое представление о социализации как о процессе вхождения индивида в социальную систему, приобщения его к нормам и правилам жизни в обществе, внутреннего согласия с принятыми социальными нормами и внешней демонстрации такого согласия. Ресоциализация в социологии определяется как процесс, обратный социализации, это своего рода возобновление действия после того, как по определенным причинам индивид утратил связь с социальной средой. Процессы социализации и ресоциализации происходят в течение жизни человека постоянно, учитывая то, что наша жизнь усложняется, и появляется все больше факторов десоциализации.

Концептуальный подход к феномену ресоциализации предполагает необходимость определения его места в системе противодействия преступности. В настоящее время Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» относит ресоциализацию к формам профилактического воздействия. Такая позиция законодателя логична, исходя из смысла статьи 25, но не соответствует сути ресоциализации. Полагаем, что более уместным было бы рассматривать ресоциализацию осужденных как функцию уголовной ответственности или, скорее, функцию уголовно-правового воздействия.

Предложение о формулировании и закреплении в Уголовном кодексе РФ функций уголовной ответственности было высказано профессором Д.А. Шестаковым, который отмечает, что «лучше было бы установить в законе цели не наказания, а уголовной ответственности… вообще говоря, правильнее говорить о функциях, нежели о целях наказания. Само по себе наказание как явление неодушевленное никаких целей преследовать не может, но выполняет определенные роли в жизни общества» [14, с. 139–140]. Ученый предлагает закрепить следующие функции: удержание лица, совершившего преступление, от новых преступлений (функция защиты человека), реституция (восстановление положения потерпевшего), ресоциализация осуждённого [15, с. 6–13].

Однако данные рассуждения применимы только в том случае, если рассматривать ресоциализацию в узком смысле этого слова и соотносить 67

данный термин с категорией осужденных. Широкое понимание ресоциализации предполагает распространение действия данного феномена и на потерпевших от преступления, что предполагается оправданным.

Совершение преступления является фактором десоциализации. Зачастую не только к преступникам следует применять меры ресоциализирующего воздействия (средства ресоциализации). Преступления могут быть спровоцированы поведением потерпевшего, и в этом случае коррекция поведения необходима обоим.

Показателен пример из судебной практики, где социальные роли преступника и потерпевшего смещены, но, очевидно, что ресоциализация требуется всем имеющим отношение к совершенному деянию лицам. «Президиум Свердловского областного суда отменил приговор Орджони-кидзевского районного суда г. Екатеринбурга и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда и прекратил дело в отношении Л., осужденной по части 4 статьи 111 УК РФ, за отсутствием состава преступления. Согласно приговору, между Л. и ее мужем Л.А., находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора на почве личных неприязненных отношений, продолжавшаяся более двух часов, в ходе которой Л.А. нанес Л. не менее 11 ударов руками в область головы, туловища и конечностей, после чего взял на кухне квартиры кухонный нож и махнул им в сторону Л., поранив ей правый бок. Затем Л.А. подошел к сидящей на диване Л. и с целью напугать ее поднес к ее шее лезвие ножа, надавил на него, причинив поверхностную резаную рану. После этого Л.А. лег на диван и положил рядом с собой указанный кухонный нож. В этот момент Л. схватила лежавший на диване кухонный нож и умышленно нанесла им Л.А. ранения, осложнившиеся массивной кровопотерей, что повлекло смерть Л.А. Из материалов дела и пояснений допрошенных лиц следует, что потерпевший характеризовался крайне отрицательно, имел пять судимостей, в том числе за тяжкие преступления, отбывал наказание в местах лишения свободы, значительно превосходил Л. по физическим данным, находился в состоянии алкогольного опьянения, и его поведение носило агрессивный характер. По делу установлено, что Л.А. более 2 часов избивал Л., нанес ей множественные удары ногами и руками; применил в качестве оружия нож, причинил три резаных раны в области расположения жизненно важных органов – шеи, живота; высказывал угрозы убийством, которые она воспринимала реально» [16].

В современном обществе репрессивная парадигма исключительно уголовно-правового воздействия, не продемонстрировавшая успехов, отходит на второй план, уступая место вопросам безопасности. Как в свое время отмечал профессор Н.В. Щедрин, «право в целом является правом безопасности, что вовсе не исключает большей значимости в этом деле отдельных отраслей (уголовное право) и межотраслевых институтов (меры безопасности)» [17]. Соглашаясь в целом с такой позицией, все же подчеркнем, что следует с особой осторожностью относиться к вопросу о применении мер безопасности, ограничивая его строгими правовыми рамками. Безусловно, нужен нормативно-правовой акт, закрепляющий принципы и основные положения применения мер безопасности.

Рассуждая о современных аспектах уголовной политики, профессор Д.А. Шестаков приходит к выводу о формировании единого права противодействия преступности, под которым понимает «исторически очеловечивающуюся организованную реакцию общества и государства на преступность в целях восстановления нарушенных прав, ресоциализации, защиты общества и предупреждения преступлений. Оно складывается из: 1) не основанного на наказании предупреждения преступлений; 2) контроля со стороны государства и общества за криминогенными, в частности, виктимогенными ситуациями и личностями, этот контроль включает в себя, помимо прочего, административное принуждение; 3) мер безопасности; 4) уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера» [18, с. 13–14]. Право противодействия преступности приходит на смену таким феноменам, как «борьба с преступностью», «полное искоренение преступности».

Общество уже давно осознало, что преступность невозможно ни победить, ни побороть. Преступность является постоянным спутником человечества. Видоизменяясь в разные эпохи, завися от воли законодателя, определяющего вид преступного и непреступного, характер и степень пенализации, преступность неизменно сопровождает социум. Борьба с преступностью зачастую выступает в роли инструмента в политическом противостоянии, средством устрашения населения и поддержания определенного политического баланса сил.

Демократическое общество и государство исповедуют принципы приоритета прав и свобод личности над общими неконкретизированны- ми благами и политическими интересами. Развиваясь эволюционно, охраняя права и свободы каждого своего члена, общество вырабатывает гуманные, человеколюбивые стратегии и тактики противодействия преступности, осознавая неизбежность взаимного сосуществования.

Любая стратегия противодействия должна быть основана на четком правовом регулировании в соответствии с общим концептом правового государства. Концепция формирования единого права противодействия преступности предполагает и воплощение в законодательных нормах.

Впервые концепция формирования единого права противодействия преступности была предложена Д.А. Шестаковым в его выступлении с докладом «Постлиберальная парадигма и право противодействия преступности» в Костанае в 2012 г. [20]. В дальнейшем концепция получила развитие в трудах ученого и выразилась в предложении о модели единого законодательства о предупреждении преступности, включающей Основы законодательства о противодействии преступности, Кодекс предупреждения преступности, Закон о мерах безопасности, Кодекс ответственности и ресоциализации несовершеннолетних, УК, УПК, УИК [20, с. 20; 21].

Представленная Д.А. Шестаковым конструкция выглядит весьма убедительной, однако позволим себе предложить несколько иной вариант. Предлагаемый концепт Основ законодательства о противодействии преступности, в котором были бы прописаны основные принципы и концептуальные положения, на наш взгляд, представляется излишним. Чрезмерное регулирование отношений наносит вред не менее, чем отсутствие такового. Разработка и принятие такого документа, как Основы, скорее оправданно там, где на федеральном уровне устанавливаются общие правила, а на региональном уровне принимаются нормы, конкретизирующие данные правила. В данном же случае речь об одном уровне регулирования, поэтому логично отказаться от разработки такого документа, как Основы.

В предложенном ряде документов указан Кодекс об ответственности и ресоциализации несовершеннолетних. Полагаем, что выделение норм об ответственности несовершеннолетних в отдельном законодательном акте – дело отдаленного будущего. Ни в научной доктрине, ни в законодательстве, ни в практике в России на данный момент не сформировался в четких и конкретных формах подход к правовому регулированию так называемой ювенальной юстиции. Нет специализированной ветви органов государственной власти, которые бы реализовывали механизм привлечения к ответственности несовершеннолетних. В этой связи полагаем пока достаточным существующее регулирование в данной сфере на уровне норм УК, УПК и т. д. В свою очередь, предлагаем Кодекс о предупреждении преступлений дополнить указанием на ресоциализацию.

Таким образом, на основе проведенного исследования можно предложить концепцию законодательства о предупреждении преступлений, приведённую в таблице 2.

Таблица 2

Законодательство о противодействии преступности

УК, УПК, УИК

Закон о мерах безопасности

Кодекс/закон предупреждения преступлений и ресоциализации

-

1. Приказ Министерства юстиции РФ от 19 марта 2015 г. № 62 «Об утверждении Порядка формирования попечительского совета при исправительном учреждении, срока полномочий, компетенции и порядка деятельности указанного попечительского совета» [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/70938010/ .

-

2. Приказ ФСИН России от 26.01.2007 № 32 «О создании Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы» (утратил силу) [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/1356671/ .

-

3. Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 1 октября 2013 г. № 542 «О создании Общественного совета при Федеральной службе исполнения

наказаний по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы и утверждении его состава» [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/ products/ipo/prime/doc/70397496/.

-

4. Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» [Электронный ресурс]. URL: https:// base.garant.ru/12160914/.

-

5. Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» [Электронный ресурс]. URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106055/c3 ee50812e330eef44df6408dda2f168fa3ab546/.

-

6. Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 262 (ред. от 21.07.2016) «Об утверждении Положения о группе социальной защиты осужденных исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_112196/f47a567ae3cdeaa9c0d8 25fc50ed2380df1627db/.

-

7. Федеральный закон от 06.04.2011 № 66-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения...» [Электронный ресурс]. URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112704/3d0cac6 0971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011.

-

8. https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics.

-

9. Положение о психологической лаборатории исправительного учреждения, следственного изолятора уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации: приложение к приказу ГУИН Министерства юстиции Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 251 [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901862069 .

-

10. Гилинский Я.И. Призонизация по-российски // Отечественные записки. 2003. № 2 [Электронный ресурс]. URL: https://magazines.gorky.media/oz/2003/2/ prizonizacziya-po-rossijski.html.

-

11. Адоевская О. Цели уголовно-исполнительной политики: не возмездие, а исправление и ресоциализация // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2020. № 3 (54). С. 31–38.

-

12. Минюст готовит создание службы пробации в России [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/ obschestvo/10491433.

-

13. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [Электронный ресурс] URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/ .

-

14. Шестаков Д.А. От понятия преступности к криминологии закона // Общественные науки и современность. 2008. № 6. С. 139–140.

-

15. Шестаков Д.А. Преступность среди социальных подсистем // Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / под ред. Д.А. Шестакова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.

-

16. Постановление Президиума Свердловского областного суда от 22 июля 2015 года по делу № 44у-126/2015 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/ regular/doc/f7p37yIzaEK/.

-

17. Щедрин Н.В. Пределы предупредительной деятельности // Lex Russica. 2018. № (142). С. 39–55.

-

18. Шестаков Д.А. Основы учения о противодействии преступности // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 2(53). С. 13–22.

-

19. Петровский А.В. Ресоциализация осуждённых в российской криминологической политике [Электронный ресурс]. URL: https://www.criminologyclub.ru/ home/3-last-sessions/410-2020-12-20-16-57-43.html.

-

20. Шестаков Д.А. Постлиберальная парадигма и право противодействия преступности // Правотворческие и правоприменительные парадигмы реконструкции уголовного законодательства: национальный и 70

-

21. Навстречу праву противодействия преступности. Статьи, выступления, отклики. СПб.: Алеф-Пресс, 2019. С. 132–145.

международный опыт моделирования: коллективная монография / ответ. ред. д.ю.н. А.Е. Мизанбаев. Костанай, 2012. С. 111, 113.

-

1. Prikaz Ministerstva yusticii RF ot 19 marta 2015 g. № 62 «Ob utverzhdenii Poryadka formirovaniya popechitel`skogo soveta pri ispravitel`nom uchrezhdenii, sroka polnomochij, kompetencii i poryadka deyatel`nosti ukazannogo popechitel`skogo soveta» [E`lektronny`j resurs]. URL: https://base.garant.ru/70938010/ .

-

2. Prikaz FSIN Rossii ot 26.01.2007 № 32 «O sozdanii Obshhestvennogo soveta pri Federal`noj sluzhbe ispol-neniya nakazanij po problemam deyatel`nosti ugolovno-ispolnitel`noj sistemy`» (utratil silu) [E`lektronny`j resurs]. URL: https://base.garant.ru/1356671/ .

-

3. Prikaz Federal`noj sluzhby` ispolneniya nakazanij ot 1 oktyabrya 2013 g. № 542 «O sozdanii Obshhestven-nogo soveta pri Federal`noj sluzhbe ispolneniya nakaza-nij po problemam deyatel`nosti ugolovno-ispolnitel`noj sistemy` i utverzhdenii ego sostava» [E`lektronny`j resurs]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ doc/70397496/.

-

4. Federal`ny`j zakon ot 10 iyunya 2008 g. № 76-FZ «Ob obshhestvennom kontrole za obespecheniem prav cheloveka v mestax prinuditel`nogo soderzhaniya i o sode-jstvii liczam, naxodyashhimsya v mestax prinuditel`nogo soderzhaniya» [E`lektronny`j resurs]. URL: https://base . garant.ru/12160914/.

-

5. Rasporyazhenie Pravitel`stva RF ot 14.10.2010 № 1772-r (red. ot 23.09.2015) «O Koncepcii razvitiya ugolov-no-ispolnitel`noj sistemy` Rossijskoj Federacii do 2020 goda» [E`lektronny`j resurs]. URL: http://www.consultant.ru/docu-ment/cons_doc_LAW_106055/c3ee50812e330eef44df6408d-da2f168fa3ab546/ .

-

6. Prikaz Minyusta Rossii ot 30.12.2005 № 262 (red. ot 21.07.2016) «Ob utverzhdenii Polozheniya o gruppe social`noj zashhity` osuzhdenny`x ispravitel`nogo uchrezhdeniya ugolovno-ispolnitel`noj sistemy`» [E`lektronny`j resurs]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_112196/f47a567ae3cdeaa9c0d825fc50ed2380df1627db/.

-

7. Federal`ny`j zakon ot 06.04.2011 № 66-FZ (red. ot 08.03.2015) «O vnesenii izmenenij v otdel`ny`e zakonodatel`ny`e akty` Rossijskoj Federacii v svyazi s prinyatiem Federal`nogo zakona «Ob administrativnom nadzore za liczami, osvobozhdenny`mi iz mest lisheni-ya...» [E`lektronny`j resurs]. URL: http://www.consultant . ru/document/cons_doc_LAW_112704/3d0cac60971a51128 0cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011.

-

8. https://mvd.rf/Deljatelnost/statistics .

-

9. Polozhenie o psixologicheskoj laboratorii ispravitel`nogo uchrezhdeniya, sledstvennogo izolyatora ugolovno-ispolnitel`noj sistemy` Ministerstva yusticii Rossijskoj Federacii: prilozhenie k prikazu GUIN Minis-terstva yusticii Rossijskoj Federacii ot 9 iyulya 1999 goda № 251 [E`lektronny`j resurs]. URL: http://docs.cntd.ru/ document/901862069.

-

10. Gilinskij Ya.I. Prizonizaciya po-rossijski // Otechestvenny`e zapiski. 2003. № 2 [E`lektronny`j resurs].

-

11. Adoevskaya O. Celi ugolovno-ispolnitel`noj poli-tiki: ne vozmezdie, a ispravlenie i resocializaciya // Vest-nik Volgogradskoj akademii MVD Rossii. 2020. № 3 (54). S. 31–38.

-

12. Minyust gotovit sozdanie sluzhby` probacii v Ros-sii [E`lektronny`j resurs]. URL: https://tass.ru/obschest-vo/10491433 .

-

13. Federal`ny`j zakon ot 23.06.2016 № 182-FZ «Ob os-novax sistemy` profilaktiki pravonarushenij v Rossijskoj Federacii» [E`lektronny`j resurs] URL: http://www.consul-tant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/ .

-

14. Shestakov D.A. Ot ponyatiya prestupnosti k krimi-nologii zakona // Obshhestvenny`e nauki i sovremennost`. 2008. № 6. S. 139–140.

-

15. Shestakov D.A. Prestupnost` sredi social`ny`x pod-sistem // Prestupnost` sredi social`ny`x podsistem. Novaya koncepciya i otrasli kriminologii / pod red. D.A. Shestakova. SPb.: Yuridicheskij centr Press, 2003.

-

16. Postanovlenie Prezidiuma Sverdlovskogo oblast-nogo suda ot 22 iyulya 2015 goda po delu № 44u-126/2015

-

17. Shhedrin N.V. Predely` predupreditel`noj deyatel`nosti // Lex Russica. 2018. № (142). S. 39–55.

-

18. Shestakov D.A. Osnovy` ucheniya o protivodejstvii prestupnosti // Kriminologiya: vchera, segodnya, zavtra. 2019. № 2(53). S. 13–22.

-

19. Petrovskij A.V. Resocializaciya osuzhdyonny`x v rossijskoj kriminologicheskoj politike [E`lektronny`j resurs]. URL: https://www.criminologyclub.ru/home/3-last-sessions/410-2020-12-20-16-57-43.html .

-

20. Shestakov D.A. Postliberal`naya paradigma i pra-vo protivodejstviya prestupnosti // Pravotvorcheskie i pravoprimenitel`ny`e paradigmy` rekonstrukcii ugolovno-go zakonodatel`stva: nacional`ny`j i mezhdunarodny`j opy`t modelirovaniya: kollektivnaya monografiya / otvet. red. d.yu.n. A.E. Mizanbaev. Kostanaj, 2012. S. 111, 113.

-

21. Navstrechu pravu protivodejstviya prestupnosti. Stat`i, vy`stupleniya, otkliki. SPb.: Alef-Press, 2019. S. 132– 145.

URL:

[E`lektronny`j resurs]. URL: f7p37yIzaEK/.

EURASIAN LEGAL PORTAL

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

Наш портал состоит из следующих разделов:

v Законопроекты v Принятые законы

-

v Судебная практика

v Пресс-релизы v Юридические статьи v Юридические вузы v Юридическая школа в лицах v Новости v Наши партнеры v Институт законодательства v Бесплатная юридическая консультация

Целями проекта являются:

Список литературы Концепция ресоциализации и ее место в системе единого права противодействия преступности

- Prikaz Ministerstva yusticii RF ot 19 marta 2015 g. № 62 «Ob utverzhdenii Poryadka formirovaniya popechitekskogo soveta pri ispraviteknom uchrezhdenii, sroka polnomochij, kompetendi i poryadka deyateknosti ukazannogo popechitekskogo soveta» [Elektronny1] resurs]. URL: https://base.garant.ru/70938010/.

- Prikaz FSIN Rossii ot 26.01.2007 № 32 «O sozdanii Obshhestvennogo soveta pri Federaknoj sluzhbe ispol-neniya nakazanij po problemam deyateknosti ugolovno-ispolniteknoj sistemyi» (utratil silu) [Elektronny1] resurs]. URL: https://base.garant.ru/1356671/.

- Prikaz Federaknoj sluzhbyi ispolneniya nakazanij ot 1 oktyabrya 2013 g. № 542 «O sozdanii Obshhestven-nogo soveta pri Federaknoj sluzhbe ispolneniya nakazanij po problemam deyateknosti ugolovno-ispolniteknoj sistemyi i utverzhdenii ego sostava» [Eilektronnyij resurs]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ doc/70397496/.

- Federaknyij zakon ot 10 iyunya 2008 g. № 76-FZ «Ob obshhestvennom kontrole za obespecheniem prav cheloveka v mestax prinuditeknogo soderzhaniya i o sode-jstvii liczam, naxodyashhimsya v mestax prinuditeknogo soderzhaniya» [Eilektronnyij resurs]. URL: https://base. garant.ru/12160914/.

- Rasporyazhenie Pravitel1stva RF ot 14.10.2010 № 1772-r (red. ot 23.09.2015) «O Koncepcii razvitiya ugolovno-ispolniteknoj sistemyi Rossijskoj Federacii do 2020 goda» [Eilektronnyij resurs]. URL: http://www.consultant.ru/docu-ment/cons_doc_LAW_106055/c3ee50812e330eef44df6408d-da2f168fa3ab546/.

- Prikaz Minyusta Rossii ot 30.12.2005 № 262 (red. ot 21.07.2016) «Ob utverzhdenii Polozheniya o gruppe sodaknoj zashhityi osuzhdennyix ispraviteknogo uchrezhdeniya ugolovno-ispolniteknoj sistemyi» [Eilektronnyij resurs]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_112196/f47a567ae3cdeaa9c0d825fc50ed2380df1627db/.

- Federaknyij zakon ot 06.04.2011 № 66-FZ (red. ot 08.03.2015) «O vnesenii izmenenij v otdekny^ zakonodateknyie aktyi Rossijskoj Federacii v svyazi s prinyatiem Federalinogo zakona «Ob administrativnom nadzore za liczami, osvobozhdennyimi iz mest lisheni-ya...» [Eilektronnyij resurs]. URL: http://www.consultant. ru/document/cons_doc_LAW_112704/3d0cac60971a51128 0cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011.

- https://mvd.rf/Deljatelnost/statistics.

- Polozhenie o psixologicheskoj laboratorii ispravitelinogo uchrezhdeniya, sledstvennogo izolyatora ugolovno-ispolnitelinoj sistemyi Ministerstva yusticii Rossijskoj Federacii: prilozhenie k prikazu GUIN Minis-terstva yusticii Rossijskoj Federacii ot 9 iyulya 1999 goda № 251 [Eilektronnyij resurs]. URL: http://docs.cntd.ru/ document/901862069.

- Gilinskij Ya.I. Prizonizaciya po-rossijski // Otechestvennyie zapiski. 2003. № 2 [Eilektronnyij resurs]. URL: https://magazines.gorky.media/oz/2003/2/pri-zonizacziya-po-rossijski.html.

- Adoevskaya O. Celi ugolovno-ispolnitel'noj poli-tiki: ne vozmezdie, a ispravlenie i resodalizatiya // Vest-nik Volgogradskoj akademii MVD Rossii. 2020. № 3 (54). S. 31-38.

- Minyust gotovit sozdanie sluzhby" probacii v Rossii [E'lektronny'j resurs]. URL: https://tass.ru/obschest-vo/10491433.

- Federal'ny'j zakon ot 23.06.2016 № 182-FZ «Ob os-novax sistemy" profilaktiki pravonarushenij v Rossijskoj Federacii» [E'lektronny'j resurs] URL: http://www.consul-tant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/.

- Shestakov D.A. Ot ponyatiya prestupnosti k krimi-nologii zakona // Obshhestvenny'e nauki i sovremennost". 2008. № 6. S. 139-140.

- Shestakov D.A. Prestupnost" sredi sociaFny'x pod-sistem // Prestupnost" sredi sodal'ny'x podsistem. Novaya koncepciya i otrasli kriminologii / pod red. D.A. Shestako-va. SPb.: Yuridicheskij centr Press, 2003.

- Postanovlenie Prezidiuma Sverdlovskogo oblast-nogo suda ot 22 iyulya 2015 goda po delu № 44u-126/2015 [E'lektronny'j resurs]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ f7p37yIzaEK/.

- Shhedrin N.V. Predely" predupreditel'noj deyatel'nosti // Lex Russica. 2018. № (142). S. 39-55.

- Shestakov D.A. Osnovy" ucheniya o protivodejstvii prestupnosti // Kriminologiya: vchera, segodnya, zavtra. 2019. № 2(53). S. 13-22.

- Petrovskij A.V. Resocializadya osuzhdyonny'x v rossijskoj kriminologicheskoj politike [E'lektronny'j resurs]. URL: https://www.criminologyclub.ru/home/3-last-sessions/410-2020-12-20-16-57-43.html.

- Shestakov D.A. Postliberal'naya paradigma i pravo protivodejstviya prestupnosti // Pravotvorcheskie i pravoprimemteFny'e paradigmy" rekonstrukcii ugolovno-go zakonodatel'stva: nacional'ny'j i mezhdunarodny'j opy't modelirovaniya: kollektivnaya monografiya / otvet. red. d.yu.n. A.E. Mizanbaev. Kostanaj, 2012. S. 111, 113.

- Navstrechu pravu protivodejstviya prestupnosti. Stafi, vy'stupleniya, otkliki. SPb.: Alef-Press, 2019. S. 132145.