Концепция транснациональной и транслокальной миграции как релевантная теоретическая рамка для анализа "цифровизации" этнических сетей мигрантов

Автор: Бразевич Святослав Станиславович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социология миграционной политики

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится анализ ключевых идей концепции транснациональной и транслокальной миграции. Отмечается, что объективность и глубина изучения процесса цифровизации этнических диаспор мигрантов возможны только при опоре на релевантную социологическую исследовательскую парадигму. Выявлено, что виртуальные этнокомьюнити мигрантов могут быть адекватно тематизированы преимущественно в теоретической рамке концепций транснационализма и транслокальности. Подчеркивается, что такие свойства новой коммуникации, как возможность создания множественных идентичностей, преодоление локальности, сетевой принцип построения versus вертикально-бюрократический, рост возможностей коллаборации за счет сокращения интеракционных издержек в ходе взаимодействия, одинаково релевантно характеризуют как интернет-общение на онлайн-платформах социальных медиа, так и феномены транслокальности и транснациональной миграции.

Миграция, транснационализм, транслокальность, цифровизация, цифровой мигрант, этнические сети

Короткий адрес: https://sciup.org/142235422

IDR: 142235422 | УДК: 316.6 | DOI: 10.24412/1994-3776-2022-3-6-13

Текст научной статьи Концепция транснациональной и транслокальной миграции как релевантная теоретическая рамка для анализа "цифровизации" этнических сетей мигрантов

1 Бразевич Святослав Станиславович – доктор социологических наук, профессор кафедры международных отношений, медиалогии, политологии и истории Санкт-Петербургского государственного экономического университета

S. Brazevich – Doctor of Sociology, Professor of the Department of International Relations, Medialogy, Political Science and History, St. Petersburg State University of Economics

Миграции населения - популярная тема и в публичном, и в академическом пространствах на протяжении уже нескольких десятилетий. Интерес к миграционным процессам во всем мире обусловлен их масштабностью и значением для различных аспектов жизни общества. В особенности этот тезис верен для прошлого столетия, ведь именно XX век именуют «веком миграции» [17, с. 3]. Миграционные процессы нередко определяются как главные причины и факторы социальных изменений в мире [15, с. 5]. В этих условиях всестороннее изучение миграций стало одним из актуальных направлений в гуманитарных и социальных исследованиях. Исторически основные теоретические подходы к теме миграции выработаны с учетом задач и научных парадигм экономики и социологии (макроуровневая теория, микроэкономическая теория индивидуального выбора, теория «толчка-притяжения», теория двойного рынка труда). Полезными являются выводы (новая экономическая теория миграции) о том, что доход имеет неодинаковую степень важности для человека и что домохозяйства часто посылают своих представителей в другие регионы не только для того, чтобы заработать денег, но и в целях повышения социального статуса мигранта [20, р. 141]. Данная теория учитывает особенности миграционного поведения семей в той или иной социальной или этнической группе, однако, вместе с этим, нельзя анализировать внутрисемейные отношения в отрыве от вне семейных, в особенности в отрыве от институтов миграции [15, с. 53].

Принципиально новый, структурно-исторический подход рассматривает миграцию как систему, в рамках которой все части мира связаны человеческими потоками и противопотоками. Миграция стала оцениваться не как единичное действие, а как динамический процесс, чьи объемы и направления определяются государственным регулированием и уровнем индустриального развития отдельных стран; однако люди рассматривались лишь как пассивные участники миграционного процесса [11].

В 1980-е годы появляются концепции, направленные на изучение миграционного процесса через понятие социальных сетей. Получают развитие идеи, связанные с международной трудовой миграцией, в частности, что наиболее эффективными миграционными единицами являются не индивидуальные агенты, но сети [7]. Исследователи Чикагской социологической школы и их коллеги изучали внутреннюю организацию и функционирование мигрантских сообществ [10], отмечая феномен переноса мигрантом в принимающее сообщество многих элементов и нормативов из родного сообщества и стремление поддерживать свой социальный статус не только на новом месте, но и на родине [11, с. 109].

Одной из первых, кто обратил пристальное внимание на изучение социальных сетей применительно к миграционной тематике, была Дэна Бойд. Она отмечала, что изучение социальных сетей, особенно имеющих отношение к семье и домохозяйствам, позволит понять миграцию как социальный продукт - т.е. не только как индивидуальное решение, принятое индивидом-актором, и не только как результат действия экономических или политических процессов, но больше как последствие взаимодействия всех этих факторов. Характер миграции обусловлен исторически сформированными социальными, политическими и экономическими структурами как отправляющего, так и принимающего обществ [16, р. 642-644]. Многие исследователи вслед за ней начали интересоваться так называемым мезо- уровнем, где факторы микро (индивид) и макро (государство) уровней анализа могут быть интегрированы [27, р. 31].

В контексте изучения социальных сетей актуальной становится концепция транснационализма, который определяется как социальный процесс, в котором мигранты создают социальные поля, пересекающие географическую, культурную и политическую границы, а транснациональная миграция - как модель миграции, где мигранты, пересекая международные границы и оседая в новой стране, сохраняют социальную связь со страной своего происхождения. Для того чтобы стать частью принимающего сообщества, мигранты должны приспосабливаться или ассимилироваться в местную культуру [19]. Согласно этой концепции, (транс)мигранты могут поддерживать изменчивые формы отношений в нескольких местах пребывания, часто активно существуя в двух и более обществах [27, р. 36]. Концепция би- или мультилокальности определяет миграцию как проект расширения пространства деятельности акторов ... и само миграционное пространство, открытое или создаваемое между местами жительства превращается в один из главных исследовательских интересов [3].

Транснационализм - популярный концептуальный тренд в миграционных исследованиях, который предлагает рассматривать миграцию как двусторонний феномен, влияющий на развитие и отправляющего, и принимающего обществ и в то же время связывающий их [19]. Впервые термин «транснациональность» предложил Рэндольф Бурн в своем эссе «Транснациональная Америка» в 1916 г. для описания нового типа мышления в отношениях между культурами. Транснациональность у Р. Бурна сводится к идентичности, а также косвенно предлагается неклассическое измерение социального пространства. До Р. Бурна, еще в 1907 г., подобные идеи были высказаны сторонницей американского космополитизма Джейн Аддамс в работе «Новейшие идеалы мира». В 90-е гг. ХХ в. социологи стали широко использовать предложенный Р. Бурном термин и его производные в исследованиях миграционных процессов. В этой сфере категория транснационализма обобщает активность мигрантов, которая не структурируется в соответствии с моделью межгосударственной системы, а реализуется по иным законам, принципам. Осознание этих принципов привело к формированию «новой парадигмы», доминирующей сегодня в миграционных исследованиях - «транснациональной взамен международной» миграции [14, с. 154].

Новая категория мигрантов, которая появилась в результате интенсификации процессов глобализации, - номады (global nomads) или неокочевники или трансмигранты [19]. Это люди, живущие без привязки к конкретной стране, часто перемещающиеся, не имея постоянного дома или работы. Речь идет о преимущественно иностранных менеджерах компаний, часто переезжающих гастарбайтерах, поддерживающих обычаи одного и второго общества. Понятия неокочевников, номадов глобализации и транснациональных мигрантов синонимичны.

В настоящее время транснациональная миграция - это принадлежность людей к двум или нескольким обществам. Различают узкий транснационализм (непрерывная деятельность, включающая регулярные перемещения) и широкий транснационализм (редкое движение или его отсутствие, нерегулярная деятельность) [5]. Некоторые ученые выделяют основной и расширенный транснационализм. Основной транснационализм - это деятельность, которая: а) становится неотъемлемой частью привычной жизни человека; б) происходит регулярно; в) имеет определенную модель, а значит, в какой-то степени прогнозируема. Расширенный транснационализм - это деятельность, которая включает мигрантов, участвующих в действиях нерегулярно, например, в ответ на политический кризис или природные катастрофы у себя на родине [22]. В рамках концепции транснационализма мигрант воспринимается как обладатель двух и более идентичностей, включенный в социальную, экономическую, а часто и политическую жизнь нескольких обществ.

Регулярные и устойчивые контакты между людьми, находящимися в разных государствах, создают транснациональные социальные пространства, или поля. Под транснациональными социальными полями понимают «совокупность многочисленных взаимосвязанных систем социальных отношений, пересекающих границы государств, через которые происходит обмен, организация и изменение идей, обычаев и ресурсов» [22, р. 132]. Существование транснациональных социальных полей указывает на то, что миграция не всегда является окончательным и бесповоротным решением - транснациональная жизнь сама по себе может стать для иммигрантов стратегией выживания и улучшения своего положения.

Концепция транснационализма впервые прозвучала в публикации команды авторов под руководством Нины Глик-Шиллер в начале 1990-х гг. [19]. Исследователи выступили с критикой классических миграционных исследований, согласно которым миграционные сообщества обязательно должны были быть где-то локализованы и обладать локальной культурой. Чтобы стать частью принимающего сообщества, мигрантам следовало приспосабливаться или ассимилироваться в местную культуру. Авторы ввели новые базовые понятия - «трансмигранты» (transmigrants) и «транснационализм» (transnationalism). Мигранты становятся трансмигрантами в том случае, когда развивают и поддерживают множественные семейные, экономические, социальные, организационные, религиозные и политические связи, пересекающие границы [3]. В принимающем обществе мигранты более не интерпретируются в качестве временных жителей, потому что в ситуации миграции выступают в качестве активных субъектов и инкорпорируются в экономику, а также перенимают новые паттерны повседневной жизни. Однако в то же самое время они поддерживают социальные связи и управляют транзакциями на повседневном уровне, а также включены в экономические, политические, культурные институты отправляющих сообществ и национальных государств.

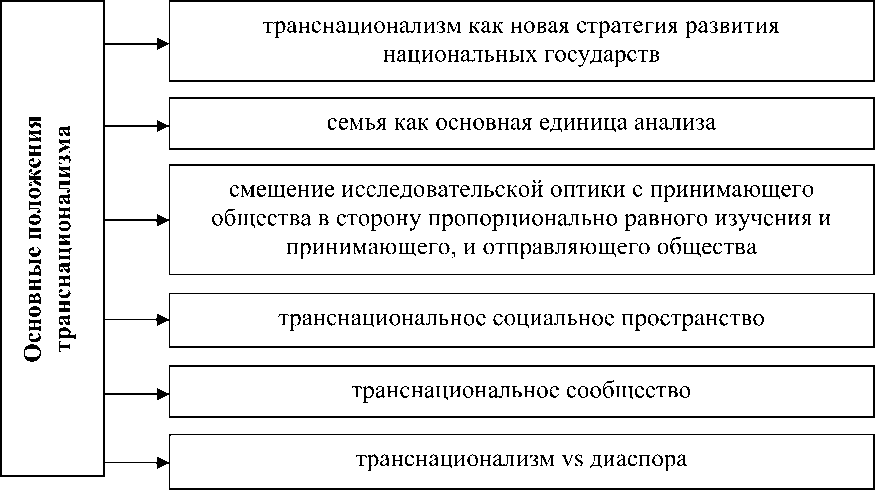

В настоящее время концепция транснационализма представляет собой скорее набор или корпус теорий. Одним исследователям транснационализм дал возможность отказаться от методологического национализма, для других стал способом связать принимающее и отправляющее сообщества в единое социальное пространство, для третьих - выявить специфические транснациональные зоны. На практике транснационализм относится к возрастающей функциональной интеграции процессов, которые пересекают границы или, согласно другим трансграничным отношениям отдельных лиц, групп, фирм, и к мобилизации за пределами государственных границ. Основные положения транснационализма представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Основные положения транснационализма (разработано автором)

В рамках данной статьи следует особо выделить два базовых положения транснационализма: 1) транснациональное социальное пространство; 2) транснациональное сообщество.

Транснациональное социальное пространство – это комбинация социальных и символических связей, позиций в сетях, организациях и сетях организаций, которые могут быть найдены, по крайней мере, в двух географических местах. При этом такие пространства состоят из различных форм ресурсов или капиталов как мигрантов, так и тех, кто не мигрирует, с одной стороны, и правил, налагаемых национальными государствами и другими различными акторами и обстоятельствами – с другой [18, р. 216-217]. Важно, что транснациональное пространство включает в себя несколько различных, подчас весьма удаленных друг от друга географических пространств.

Транснационализм дает понимание того, что, как только число мигрантов из одного места в другое увеличивается, эти два места, а также все промежуточные остановки между ними уже не могут быть несвязанными «локальностями», но становятся частью комплексной сети определенного порядка и институтов [26, р. 25], а для мигрантов и отправляющее, и принимающее общество становятся «единой ареной социального действия» [24, р. 29]. Международные мигранты в этом случае формируют качественно новую социальную группу в новых социальных «полях». Эти новые социальные поля строятся и на основе нового, и на основе старого региона, связывают их друг с другом, в результате формируется специфическое пространство, большее, чем просто сумма двух исходных. Таким образом, само миграционное пространство, «открытое или создаваемое между местами жительства (или местами, где человек часто присутствует), превращается в один из главных исследовательских интересов» [3].

Транснационализм как теоретическая рамка позволяет работать в различных масштабах, не только на глобальном, но и на локальном уровне, проводить исследования повседневности сообществ, реализующих транснациональный образ жизни. Одни исследователи рассматривают транснациональные сообщества как сообщества, в которых локальные отношения распространяются через границы [23]. Другие относят этот термин к специфической региональной мигрантской идентичности с транснациональным контекстом, как, например, в некоторых районах Мексики, где миграция в США является важнейшим и неотъемлемым элементом экономической, социальной и политической жизни [21]. Некоторые исследователи расширяют этот термин, говоря о транснациональном сообществе как о группе людей, происходящих из одного государства и вовлеченных в транснациональные действия [25, р.20].

В условиях глобализации все более распространенной становится так называемая циркулярная форма миграции, в процессе которой мигранты с определенной периодичностью возвращаются на прежнее место жительства - в регионы и страны исхода, в свои семьи, родственные и социальные группы. Чаще всего к ним относят международных трудовых мигрантов [9].

Во второй половине ХХ в. в зарубежной социальной антропологии и социологии для интерпретации последствий процессов циркулярной миграции были предложены концепции транснациональной и транслокальной миграции. В рамках транснационализма рассматривается феномен современного «трансмигранта», который не привязан только к одному месту, а живет в нескольких местах и включен одновременно в несколько сообществ [3, с. 133]. При этом благодаря развитию новых электронных технологий, интернет-коммуникаций «трансмигрант» способен совмещать физическое отсутствие в каком-либо сообществе с социальным присутствием и участием и создавать «транснациональное социальное пространство», развивать и поддерживать самые разнообразные трансграничные взаимоотношения - семейные, экономические, социальные и т.д. [1, с. 73].

Транснациональная миграция охватывает все больше семей. Выделяют возможные модели транснациональной заботы и ухода, социального и семейного поведения, транснационального прародительства [12, с. 102]. Идеям трансграничной миграции близка концепция транслокальности, согласно которой в условиях глобализации происходит увеличение «детерриториализованных» групп, что способствует возникновению новых «транслокальных солидарностей» [6, с. 36]. Транслокальность - частный случай транснациональных миграций, при которых «мобильность... циркуляции и пространственные взаимодействия» происходят в пределах одной страны [4, с. 28].

В России к транслокальным миграциям можно отнести временную трудовую (вахтовую) миграцию россиян, в которую в условиях социально-экономической нестабильности включаются все больше семей [8].

Цифровая глобализация как выражение информационной эпохи характеризуется массовой представленностью мигрантов в социальных сетях, их информационной самопрезентацией и самореализацией, развитием новых форм социальной адаптации мигрантов в трансграничном информационном пространстве. Доминирующей формой проявления и позиционирования мигрантов в принимающем обществе становится цифровая виртуальная коммуникация мигрантов как между собой, так и с обществом и его социальными и государственными институтами. Это находит свое выражение в создании виртуальных сетевых мигрантских сообществ, формировании мигрантских «цифровых диаспор», в которых происходит цифровая адаптация мигрантов и формируется их виртуальная идентичность, что дает возможность характеризовать их как «цифровых мигрантов» [2, с. 102].

Цифровизация миграции стала фактором представленности мигрантов в социальных сетях, в создании виртуальных сетевых мигрантских комьюнити, в соответствии с чем цифровая диаспора – это электронная платформа этнических социальных сетей, которая основана на доступе мигрантов к виртуальному публичному контенту, являясь при этом [2, с. 107]:

-

- новым мигрантским медиа, которое является местом встречи в повседневной жизни мигрантов;

-

- местом поиска работы и территории проживания, местом обмена;

-

- цифровая диаспора, являясь виртуальным сообществом мигрантов, становится элементом киберпространства:

-

- она выступает электронной средой обитания цифровых мигрантов;

-

- является новой разновидностью социальности, информационно коммуникационной социальности, выступая как цифровой конструкт;

-

- цифровая диаспора также является информационным квазиинститутом, для которого характерна своя собственная структура, горизонтальная иерархия, организация коммуникации, принципы, ценности и нормы воспроизводства этно-мигрантского социального капитала и формирование на его основе новых тенденций цифровой адаптации и цифровой идентичности мигрантов.

В целом, рассмотрение некоторых импликаций концепций транснациональной миграции и транслокальности в контексте "цифровизации диаспор" и появления "цифровых мигрантов", приводит к выводам о том, что, во-первых, перспектива концепции транслокальности позволяет рассматривать «уход» мигрантов в социальные медиа Интернета с отказом от ассимиляции и исключительной лояльности к принимающему сообществу не как уникальный социальный феномен, а скорее, как продолжение практик глобальной сетевой лояльности, где социальные платформы и новые коммуникационные технологии выступают в роли катализатора процессов, идущих в области миграции еще с конца XX в. Транснациональный контекст придает феномену «виртуализации» этнических сетей логичный и последовательный характер «нормальности» в рамках глобалистской перспективы. И в этом отношении коммуникация мигрантов в виртуальных этносетях предстает как еще один «пазл» в картине их транслокальной сетевой активности. Во-вторых, сами концепты транслокальности выхода за формат пространственной идентификации и сетевой лояльности, и обязательств хорошо подходят к описанию коммуникативных взаимодействий мигрантов внутри виртуальных этнокомьюнити на платформах новых медиа. Виртуальные социальные сети представляют собой подобное транслокальное пространство новых отношений, основанных на слабых социальных связях и слабой (но удерживающей) лояльности сетевым сообществам. В этом смысле социальные сети Интернета создают необходимость информационно-коммуникативной инфраструктуры для транснациональных сетей и обязательств подключенных к ним мигрантов [13, с. 22-23].

Таким образом, концепция транснациональной миграции и транслокальности задает релевантную теоретическую рамку для анализа «цифровизации» этнических сетей мигрантов. Но ее необходимо дополнить теоретическими инструментами рассмотрения сетевой структуры этнической коммуникации как таковой.

Список литературы Концепция транснациональной и транслокальной миграции как релевантная теоретическая рамка для анализа "цифровизации" этнических сетей мигрантов

- Бредникова О., Ткач О. Дом для номады // Laboratorium. 2010. № 3. С. 72-95.

- Волков Ю.Г., Кривопусков В.В., Курбатов В.И. Цифровые мигранты и цифровая диаспора: новые проблемы и тренды международной миграции // Цифровая социология. 2021. Т. 4. № 4. С. 102-108.

- Кайзер М., Бредникова О. Транснационализм и транслокальность: (комментарии к терминологии) // Миграция и национальное государство / под ред. Т. Бараулиной, О. Карпенко. - СПб.: Центр независимых социологических исследований, 2004. С. 133-146.

- Капустина Е.Л. Между севером и землей: дорога из Западной Сибири в Дагестан как элемент социального пространства транслокального мигранта // Социологические исследования. 2017. № 5. С. 26-34.

- Кочеткова Л. Транснациональная миграция: понятие, условия развития и последствия // Географический вестник. 2013. № 2 (25). С. 24-28.

- Макарова О.И. А. Аппадураи: культурное измерение глобализации // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. 2013. № 3. С. 33-37.

- Массей Д. Синтетическая теория международной миграции // Мир в зеркале международной миграции. - М.: Макс Пресс, 2002. - Вып. 10. - С.161-174.

- Между домом... и домом: возвратная пространственная мобильность населения России / под ред. Т.Г. Нефедовой, К.В. Аверкиевой, А.Г. Махровой. - М.: Новый хронограф, 2016. - 504 с.

- Миграция в европейском регионе: социокультурное измерение / Н.Е. Журбина, Е.И. Якушкина, А.И. Удовиченко. - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2018. - 206 с.

- Парк Р. Организация сообщества и романтический характер // Социологическое обозрение. 2002. Т. 2. № 3. С.13-18.

- Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в американской социологии // Социологические исследования. 2012. № 5. С.106-116.

- Толстокорова А. Транснациональная и гендерная парадигмы в изучении международной мобильности: на примере Украины // Социологическое обозрение. 2013. Т. 12. № 2. С. 98-121.

- "Цифровые диаспоры" мигрантов из Центральной Азии: виртуальная сетевая организация, дискурс «воображаемого сообщества» и конкуренция идентичностей / науч. ред. И.П. Кужелева-Саган. - Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016. - 168 с.

- Шебанова М.А. Агенты транснационализма // Теория и практика общественного развития. 2010. № 4. С. 154-156.

- Юдина Т.Н. Социология миграции: к формированию нового научного направления. М.: Издат.-торговая корпорация "Дашков и К˚", 2004. - 397 с.

- Boyd Д.M. Family and personal networks in international migration: recent developments and new agendas. International Migration Review. 1989. Vol. 23. No. 3. P. 638-670.

- Castles S., Miller M.J. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. London; Macmillan. 1996.

- Faist T. Transnational social spaces out of international migration: evolution, significance and future prospects. Archives Européennes de Sociologie. 1998. Vol. 39. № 2. P. 216-217.

- Glick Schiller N.G., Basch L., Blanc-Szanton C. Transnationalism: A New Analytic Framework for Understanding Migration // Towards a transnational perspective on migration: Race, class, ethnicity, and nationalism reconsidered / ed. Nina Glick Schiller, Linda Basch and Cristina Blanc-Szanton. New York: New York Academy of Sciences, 1992. Pp. 1-24.

- Katz E., Stark O. Labor migration and risk aversion in less developed countries. Journal of Labor Economics. Vol. 4. No. 1 (Jan., 1986).

- Kearney M. Borders and Boundaries of State and Self at the End of Empire. Journal of Historical Sociology. 1991. Vol. 4. № 1. P. 52-74.

- Levitt P., Jaworsky N. Transnational Migration Studies: Past Developments and Future Trends. Annual Review of Sociology. 2007. No 33. Р. 129-156.

- Levitt P. The Transnational Villagers. Berkeley: University of California Press, 2001.

- Margolis M.L. Transnationalism and popular culture: the Case of Brazilian Immigrants in the United States. Journal of Popular Culture. 1995. Vol. 29. № 1.

- Peleikis A. Lebanese in Motion: Gender and the Making of a Translocal Village. Bielefeld. Transcript Verlag, 2003.

- Pries L. New migration in transnational space // Pries L. (ed.). Migration and transnational social spaces. Brookfield USA: Ashgate, 1999.

- Zontini E. Transnational families, migration and gender. Moroccan and Filipino Women in Bologna and Barcelona. New York, Oxford, 2010.