Концепт экономического благополучия и возможности его проекции на муниципальный уровень

Автор: Дворядкина Е.Б., Белоусова Е.А.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Научные обзоры

Статья в выпуске: 6 т.27, 2023 года.

Бесплатный доступ

В условиях структурного кризиса, разворачивающегося в экономических системах разного уровня, актуализируется вопрос об ориентирах развития. Муниципальные образования являются, с одной стороны, первичным звеном, закладывающим основу для развития пространственных и экономических систем более высокого порядка, с другой - наиболее гибкой территориальной единицей, в связи с чем осмысление указанной проблемы на муниципальном уровне представляется целесообразным и продуктивным. Цель исследования заключается в проведении структурированного научного обзора понятия «экономическое благополучие» и идентификации его характеристик применительно к муниципальному образованию. Методологической базой послужили концепции экономической динамики и формирующиеся в настоящее время парадигмальные основания теории муниципальной экономики. В работе проанализированы, систематизированы и обобщены 50 публикаций, индексируемых в наукометрической базе РИНЦ. Обзор позволил определить и верифицировать в рамках российского научного дискурса экономическое благополучие как такое положительное состояние экономической системы, при котором качество воспроизводственного процесса, достигаемое за счет соответствия принципам устойчивости, инклюзивности, нравственности, плановости, требованиям экономической безопасности, а также будучи индивидуально настроенным в зависимости от институциональных особенностей конкретной экономической системы, обеспечивает удовлетворение разумных жизненно необходимых материальных и духовных потребностей общества. Исследование концептуальных представлений о благополучии на уровне территориальных образований дало возможность спроецировать предложенное определение экономического благополучия на уровень муниципального образования и представить его в виде совокупности принципов достижения и сфер воздействия. Принципы достижения положительного состояния муниципальной экономической системы включают принципы устойчивости, инклюзивности, экономической безопасности, осознанности, плановости, индивидуализированности. Исходя из ключевых атрибутов экономической деятельности сформулированы три стержневых направления воздействия: настройка и регулирование воспроизводственного процесса на уровне муниципального образования; удовлетворение базовых потребностей муниципальной экономики; сохранение природных ресурсов, необходимых для функционирования муниципального образования. Практическая значимость полученных научных результатов, включая сформулированное определение, принципы и направления воздействия на муниципальную экономику, связана с перспективой разработки показателей или их системы для измерения экономического благополучия на муниципальном уровне.

Экономическое благополучие, социально-экономическое развитие, экономический рост, муниципальное развитие, муниципальное образование, территория

Короткий адрес: https://sciup.org/147242495

IDR: 147242495 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15838/ptd.2023.6.128.13

Текст научной статьи Концепт экономического благополучия и возможности его проекции на муниципальный уровень

Обострившаяся в настоящее время проблема, связанная с пониманием векторов экономической динамики, требует внесения ясности в соответствующий ей терминологический ряд. Представление о том, что экономический рост в виде постоянного количественного увеличения показателей – единственный признак процветания страны и ее территорий, сегодня не отвечает на вопрос о том, к чему должна стремиться экономическая система. Как отмечает В.С. Бочко, «исторически и логически концепция роста заменяется концепцией развития» (Бочко, 2013, с. 29), однако на что должна быть нацелена экономическая система, какими способами пользоваться и принципами руководствоваться, чтобы результаты ее функционирования и развития отвечали на вызовы современности? Вместе с этими вопросами перед отдельными регионами и муниципальными образованиями возникают и другие: как индивидуальный потенциал территорий будет учитываться при достижении благоприятных экономических результатов и будут ли они средством национального экономического развития или его основой, источником?

территория.

Еще более актуальной рассматриваемая проблема становится в контексте углубляющегося кризиса системы расселения в России и базирующейся на ней системы муниципальных образований. Во-первых, Стратегия пространственного развития РФ до 2025 года направленно стимулирует существующие точки роста (например, агломерации), делая их центрами притяжения и «обескровливая» периферию; во-вторых, текущая демографическая структура создает условия для развертывания негативных сценариев в отношении небольших населенных пунктов, как сельских, так и городских; в-третьих, кризисные явления в экономике ведут к «дефициту» локальной экономической активности, подрывая экономическую основу местного самоуправления; в-четвертых, недостаточное инфраструктурное развитие снижает связанность экономического пространства и консервирует его диспропорции. Таким образом, функционирование муниципальных образований, как испытывающих масштабный приток населения, так и страдающих от его оттока, оказывается под угрозой.

На наш взгляд, термином, наиболее подходящим для описания целевого состояния и экономической системы, и муниципального образования, является «экономическое благополучие». В данной статье продолжено изучение сущности этого понятия (см. Belousova, 2022). Целью представляемого исследования выступает верификация выработанного определения экономического благополучия (ЭБ) муниципального образования на основе анализа терминов «экономическое благополучие» и «экономическое благополучие муниципального образования» в российском дискурсе.

Материалы и методы

В ранее проведенном исследовании мы анализировали англоязычный дискурс с использованием международной наукометрической базы Scopus за период 2008–2022 гг. (Belousova, 2022). В результате обзора выделены три подхода к сущности понятия «экономическое благополучие»:

– базовый (экономическое благополучие эквивалентно состоянию богатства, обеспеченности активами в денежной и неденежной форме);

– альтернативный (дополняет базовый такими характеристиками, как устойчивость, инклюзивность, экономическая безопасность, осознанность, плановость, инди-видуализированность);

– оригинальный (использует косвенные свидетельства экономического благополучия и трактует его как благоприятное состояние среды обитания, позволяющее удовлетворять определенные потребности человека, которое выражено косвенной характеристикой, например качественной инфраструктурой, наличием свободного времени и др., являющейся следствием экономических достижений на конкретном этапе развития общества).

Основываясь на полученных результатах, мы предложили следующую трактовку экономического благополучия муниципального образования – экономически безопасное состояние материальной и нематериальной обеспеченности территории осуществления местного самоуправления, формируемое на основе устойчивого, пространственно инклюзивного, планового, индивидуализированного, осознанного воспроизводственного процесса (Belousova, 2022, p. 62).

Для анализа русскоязычного дискурса в данной статье мы проводим теоретический обзор с использованием наукометрической базы РИНЦ. Поиск осуществлялся по следующим параметрам: по ключевым словам в названиях, аннотациях, ключевых словах книг и статей в журналах с учетом морфологии за аналогичный период 2008–2022 гг. С целью увеличить релевантность выборки применялись следующие комбинации ключевых слов: экономическое благополучие и процветание (получено 104 записи по поиску), ЭБ и богатство (75 записей), ЭБ и экономический успех (156 записей), ЭБ и изобилие (3 записи), ЭБ и экономика счастья (30 записей). Из совокупной выборки объемом 368 статей отобраны наиболее соответствующие теме. Статьи отбирались на основе просмотра аннотаций с соблюдением двух условий: 1) обеспечить временную репрезентативность за изучаемый период; 2) понятие экономического благополучия должно раскрываться в ходе исследования и не использоваться как случайное ключевое слово. Выборка дополнена рядом статей при просмотре библиографии. В итоге обзор проведен для 50 статей по теме экономического благополучия.

Результаты исследования

Словарные статьи определяют благополучие как спокойное и счастливое состояние, существование; жизнь в достатке; нормальное, без каких-либо нежелательных явлений состояние чего-либо1, а также как спокойную, счастливую жизнь в довольстве, полную обе-спеченность2. Близким по смыслу является слово «благосостояние», понимаемое как обеспеченность населения необходимыми материальными и духовными благами, т. е. предметами, услугами и условиями, удовлетворяющими определенные челове- ческие потребности3. С этимологической точки зрения благополучие более аксиологически заряжено, поскольку является словообразовательной калькой от греч. Eutychia (eu ‘хорошо’, ‘благо’ и tychia ‘судьба’), в то время как благосостояние – от фр. bien-être «находиться в хорошем состоянии»4. Благосостояние, таким образом, больше связано с удовлетворением определенной совокупности потребностей, а благополучие комплексно описывает устойчивое и длительное состояние довольства. Для нашего исследования интерес представляют как определения благополучия в научной литературе, так и контексты использования термина, позволяющие судить о смыслах, вкладываемых в него.

Анализ полученной выборки научных публикаций выявил значительные сложности понимания и использования и понятия «благополучие», и понятия «экономическое благополучие». Представляется, что это связано с относительной высокой контексту-альностью культуры России, а также первоначально отсутствием потребности национальной экономической науки в более точном использовании термина (Дворядкина, Белоусова, 2023, с. 41). В частности, в отобранных публикациях до 2018 года благополучие используется главным образом как синоним процветания, экономического успеха и общего положительного состояния экономики (см. например: Дабиев, 2011; Лобанов, 2011; Ульченко, 2011; Кажуро, 2016). В дальнейшем такое понимание благополучия также присутствует в научном дискурсе.

В значении процветания и положительного состояния национальной экономики понятие благополучия, по выражению Е.П. Агапова, представляется интуитивно очевидным: «Благополучию близки по значению безбедность, благо, благоденствие, благосостояние, богатство, довольство, достаток, зажиточность, обеспеченность, преуспевание, процветание, состоятельность, счастье, удача, удовольствие, успешность и др.» (Агапов, 2016, с. 216). Однако, поскольку благополучие как понятие может использоваться на разных уровнях – индивидуума и домохозяйства, локального сообщества и общества в целом, региона и страны, а также в качестве интегративного показателя в исследованиях разных наук (например, экономики, социологии, психологии, медицины), возникают существенные затруднения в анализе его интерпретаций.

Для примера, на уровне индивидуума Е.П. Агапов выделяет следующие виды благополучия: физическое, духовное, социальное, материальное, психологическое, профессиональное и финансовое, а также благополучие в среде проживания (Агапов, 2016). Последнее в определенном смысле близко к устойчивому термину «социально-эпидемиологическое благополучие населения» – состояние здоровья населения, среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедея-тельности5.

Примером использования понятия «благополучие» на стыке нескольких наук (психологии, социологии, экономики) является синтезированный термин «субъективное благополучие», трактуемый как уровень счастья и степени удовлетворенности жизнью. Каждый из подходов (психологический, социологический, экономический) оценивает понятие исходя из своего методологического инструментария и дополняет его с использованием инструментария смежных дисциплин.

В рамках психологического подхода Р.М. Шамионов под субъективным благополучием понимает «эмоционально-оценочное отношение человека к своей жизни, своей личности, взаимоотношениям с другими и процессам, имеющим важное значение с точки зрения усвоенных нормативно-ценностных и смысловых представлений о «благополучной» внешней и внутренней среде, выра- жающейся в удовлетворенности ею, ощущении счастья» (цит. по: Бессчетнова, 2019, с. 44). Другими словами, оцениваться могут как внутренние процессы, так и состояние внешней среды и себя в ней. Сквозь призму социологического подхода О.В. Бессчетнова отмечает: «В настоящее время термин «благополучие» рассматривается как многофакторный конструкт, представляющий собой сложную взаимосвязь социальных, экономических, культурных, психологических и физических факторов; «субъективное благополучие» интерпретируется через призму оценки индивидом качества и удовлетворенности собственной жизнью, достижения удовольствия, счастья, успеха в различных сферах жизнедеятельности. Понятие «благополучие» раскрывается через такие научные категории, как «удовлетворенность жизнью», «качество жизни», «уровень жизни», «счастье» (Бессчетнова, 2019, с. 44). О.А. Кислицына с одной стороны подтверждает, что наравне с термином «благополучие» используются такие понятия, как «качество жизни», «счастье», «удовлетворенность жизнью» (Кислицына, 2016a, с. 81), но также дополняет данный ряд словом «процветание» и проводит обзор инициатив на международном и национальном уровне, направленных на измерение прогресса и качества жизни населения, которые могли бы служить альтернативой ВВП (Кислицына, 2016b). Продолжая серию исследований, она разработала и апробировала методологию измерения благополучия (качества жизни) в России в виде национального индекса качества жизни (благополучия) (Кислицына, 2017).

Примерами использования понятия «субъективное благополучие» в значении счастья, удовлетворенности в экономике являются работы А.А. Стариковой, в которых автор поднимает вопрос о «необходимости согласования эмоционального благополучия человека и роста благосостояния общества» (Старикова, 2019, c. 66), а также исследует категорию счастья в экономике через анализ дихотомий «материальное – духовное» и «объективное – субъективное». Согласно выводам исследователя, «дихотомия счастья

«материальное – духовное» находит свое отражение в предмете изучения экономики счастья, в делении детерминант удовлетворенности жизнью на экономические и неэкономические. Дуализм счастья «объективное – субъективное» проявляется в независимости его от внешних событий в жизни индивида и активности самого человека» (Старикова, 2018, с. 407).

Понятие субъективного благополучия, таким образом, становится в определенной степени «камнем преткновения» в формировании концептуально-теоретической основы изучения благополучия. С одной стороны, экономическое благополучие человека признается составляющей субъективного благополучия. Так, при выборе методики изучения благополучия детей О.В. Бессчетнова наряду с оценкой их здоровья, включенности в социальные связи и другими параметрами оценивает экономическое (финансовое) благополучие семьи, справедливо аргументируя: «Поскольку благополучие является абстрактным понятием, …. оно может рассматриваться как с точки зрения объективных статистических показателей, так и с позиции субъективного отражения в сознании людей, которые могут не совпадать между собой» (Бессчетнова, 2019, c. 45).

С другой стороны, экономическое благополучие в значении процветания страны оценивается на основе как объективных, так и субъективных показателей. Например, О.В. Кабанова отмечает: «Если в ХХ веке основные критерии успешности развития общества сводились главным образом к показателям экономического роста, то теперь все более очевидной становится важность для этой оценки такого фактора как удовлетворенность жизнью или субъективное благополучие» (Кабанова, 2011, с. 53). В.В. Ушаков формулирует этот тезис следующим образом: «Экономическое развитие создает переход от максимизации экономического роста к максимизации субъективного благополучия» (Ушаков, 2018, с. 105). Д.В. Сальникова, анализируя «дрейф» субъективного благополучия из психологии в экономику, подмечает: «Отправной точкой для последующей активной дискуссии о характере связи между объективными показателями благополучия и оценками благополучия индивидами оказалась работа не социолога и не психолога, а экономиста. В области экономики субъективное измерение благополучия стало применяться … чтобы получить более точные оценки эффекта изменений различных экономических показателей (к примеру, уровень инфляции), … на благосостояние населения» (Сальникова, 2017, c. 158). В результате исследователь заключает: «Осознание ограниченности объективных экономических показателей благосостояния населения стало одной из причин, по которой субъективное благополучие стало предметом междисциплинарных исследований. Именно экономисты впервые обратили внимание на специфику взаимосвязи объективного и субъективного благополучия» (Сальникова, 2017, с. 166). Варианты использования термина «субъективное благополучие» в научных исследованиях представлены в табл. 1. Они не претендуют на то, чтобы быть исчерпывающими, однако могут дать обобщенное представление о широте применения этого понятия.

Одним из главных «факторов» внедрения субъективных оценок в измерение экономического успеха страны стала экономическая теория счастья как научное направление, в рамках которого решается проблема, связанная с тем, что на определенном этапе экономического развития материальный достаток не может обеспечить удовлетворение от жизни и счастье людей. В одном из первых наиболее глубоких научных обзоров, освещающих данное направление, О.Н. Антипина подчеркивает: «“Экономика счастья” четко показывает, что для беднейших стран и стран с развивающимися рынками повышение ВВП решит две задачи – повыше-

Таблица 1. Варианты использования термина «субъективное благополучие» в научных исследованиях

|

Значение |

Цель |

Дисциплина |

Особенности методик |

|

Субъективное благополучие как психологическое состояние |

Измерение удовлетворенности, внутреннего самочувствия, душевного здоровья |

Психология |

– |

|

Субъективное благополучие как индивидуальное состояние |

Измерение различных характеристик состояния одного человека, однородной группы (детей) |

Социология (особенно микросоциология) |

Использование объективных (статистических, эмпирически наблюдаемых) и субъективных (оценочные суждения) показателей |

|

Субъективное благополучие как индивидуальная оценка |

Измерение объективных экономических явлений или процессов (инфляция, институциональные реформы) |

Экономика |

Дискуссия об использовании кардиналистских и ординалистских методов |

|

Субъективное благополучие как результат экономического прогресса |

Измерение уровня и качества жизни, уровня развития человеческого потенциала и др., а также экономического прогресса общества |

Экономика |

Используется сочетание объективных и субъективных показателей, может сочетаться микро- и макроуровень исследования. Может осуществляться корректировка ВВП или его полная замена (Кислицына, 2016b, c. 30) |

|

Источник: составлено авторами. |

|||

ние материального благосостояния и улучшение ментального благополучия граждан. Что касается развитых стран, то, поскольку в них проблема достижения высокого уровня материального благосостояния решена … на первый план выходит проблема повышения ментального благополучия» (Антипина, 2012, c. 107). Другими словами, материальное обеспечение является базой экономического благополучия, без которого невозможно дальнейшее качественное изменение и улучшение ситуации, что соответствует нашим выводам о базовом подходе к экономическому благополучию. О.Н. Антипина не отмечает принципиального различия между благополучием и благосостоянием и в целом раскрывает их как единство благополучия в экономическом, социальном и психологическом аспектах.

В поисках макроэкономических показателей, которые лучше отражали бы благосостояние людей, В.С. Бочко акцентирует внимание на том, что такие индикаторы должны выходить за материальные границы благополучия и отражать ментальные, нравственные и когнитивные его стороны, т. е. «нужен показатель, с помощью которого можно было бы оценить жизнь человека как свободной самостоятельной личности» (Бочко, 2012, c. 8). Исследователь предлагает использовать термин «экономическое счастье человека», подчеркивает его измеримость, определяет его как «чувство удовлетворенности жизнью, выражающееся в отсутствии беспокойства о наличии работы, уверенности в существовании более-менее достойного дохода, доступности профессионального образования, гарантированности качественного медицинского обслуживания и сбалансированного получения других социальных благ» (Бочко, 2012, c. 9). Н.А. Лаврова исходит из того, что в алгоритме счастья должны присутствовать три составляющие: доход (результат экономической политики), семейная жизнь (результат семейной политики) и среда обитания (результат политики среды обитания) (Лаврова, 2012, с. 33).

Одной из центральных проблем экономики счастья остается проблема влия- ния изменений дохода на уровень счастья (субъективного благополучия). Расширяя ее, О.Н. Антипина и А.Д. Кривицкая в более позднем исследовании анализируют влияние макроэкономических показателей на уровень счастья (Антипина, Кривицкая, 2020), но не выводят ее на уровень решения проблемы замены или дополнения показателя ВВП, так же как и В.С. Бочко. Хотя следует отметить, что на современное состояние экономической теории счастья значительно повлиял показатель внутреннего валового счастья (ВВС), с 1972 года рассчитываемый в гималайском королевстве Бутан. Однако, согласно выводам исследования, проведенного Ю.Е. Шматовой и М.В. Моревым, «альтернативные индексы и показатели уровня счастья выполняют вспомогательную функцию по отношению к ВВП, но полностью заменить его пока не способны» (Шматова, Морев, 2015, c. 157). Мы разделяем данное мнение: удовлетворенность или субъективное благополучие, на наш взгляд, являются одним из показателей условий жизни, созданных в государстве, но не отражают воспроизводственный процесс хозяйственной системы, особенности его функционирования.

Тем не менее экономическая теория счастья обосновала важный посыл для экономической системы: доход не определяет уровень счастья, а значит, требуются другие ориентиры и ценности. В практическом плане проблема счастья так или иначе заканчивается проблемой выбора ценностей. В связи с этим В.С. Бочко приводит в пример древних греков, для которых «идеалом счастливой жизни было наличие семьи, определенной собственности (но не чрезмерного богатства), служба родному полису, легкая смерть и общественные почести» (Бочко, 2012, с. 11). Он также подчеркивает, что в экономической теории происходит смена основополагающих принципов анализа экономических отношений: рациональность поведения, преследование собственных интересов и равновесие заменяются на принципы целенаправленного поведения, разумного собственного интереса и устойчивого развития (Бочко, 2012, c. 8).

Вторым важным направлением экономической теории, обогащающим дискуссию о сущности благополучия, является нравственная или моральная экономика. Авторы значительного количества российских публикаций в той или иной степени обращаются к ней.

Например, В.Л. Клюня и А.В. Черновалов отмечают: «Материально-вещественные аспекты человеческой экономической деятельности существенно превалируют в настоящее время над разумно-сознательными факторами бытия» (Клюня, Черновалов, 2016, с. 97). Они определяют нравственность в экономике как «целевые установки любой деятельности человека и общества в целом, проявляющиеся в делении нравственных качеств на позитивные и негативные. Это проявляется в намерениях, словах, реальных делах и предпринимательских проектах» (Клюня, Черновалов, 2016, с. 97). Авторы приводят четыре модели взаимосвязи нравственных ценностей и экономических интересов (табл. 2).

Подробно, исходя из исторической преемственности В.И. Новичков обосновывает, что главным принципом улучшения социально-экономического положения в современной России является укрепление нравственности и морали народа, и предупреждает о риске бездуховности хозяй- ствования (Новичков, 2014). В работе, посвященной годовщине «Книги о скудости и богатстве» И.Т. Посошкова, Е.М. Скворцова пишет: «Чем крупнее и исторически значимее держава, тем более выраженным оказывается примат традиционной духовной составляющей в ее идеологии… Сосредоточение исключительно на идее материального благополучия не имеет весомого потенциала в исторически заданном менталитете России… » (Скворцова, 2015, с. 258). По ее словам, для И.Т. Посошкова состояние народной нравственности – важнейшая предпосылка любой, в том числе экономической, деятельности, а также обретения славы, богатства и могущества российского государства. И.А. Андреев и Н.Н. Фомина по результатам исследования воздействия нравственных ценностей на экономическое процветание и общее благополучие государства приходят к выводу, что наибольшего роста благосостояния достигали те страны и народы, которые сочетали перемены в экономической политике с поддержкой духовно-нравственных ценностей и традиций (Андреев, Фомина, 2018).

Еще одним аргументом нравственной экономики является взаимоотношение категорий справедливости и эффективности. И.И. Рахмеева и К.В. Чернышев показывают, что в парадигме духовно-нравственной экономики возможно их сближение при приня-

Таблица 2. Модели взаимосвязи нравственности и экономических интересов

|

Источник, происхождение идей |

Сущность модели |

|

Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, а также К. Маркс, И. Кант, Г.В. Гегель, B.C. Соловьев, Русская Православная Церковь |

Основана на признании приоритета нравственности и духовности над экономикой |

|

А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн |

Рассматривает нравственность и экономику как две равнозначные сферы, которые одинаково важны для индивида и общества и существуют в единстве |

|

А. Смит, И. Бентам, Дж.-Ст. Милль, В. Парето, М. Фридман |

Формирует представления общества о приоритете экономики. Нравственность в этой системе признается ценной настолько, насколько она полезна или вредна. Постулирует, что индивид выстраивает свое экономическое поведение, основываясь на личных интересах, в расчете на собственную выгоду, опираясь на разум |

|

Н. Макиавелли, Б. Мандевиль, Ф. Ницше |

Представляет экономику и нравственность враждующими, даже мысленно необъединимыми сферами существования человека |

|

Составлено по: (Клюня, Черновалов, 2016, с. 97–98). |

|

тии регуляторных решений путем встраивания справедливости как компонента целевого состояния социально-экономической системы. Авторы предлагают использовать понятие общественной эффективности, трактуя его как «способность регуляторной нормы достигать заложенной в ней общественно значимой цели с учетом общепринятых принципов справедливости и нравственности путем оптимального использования имеющихся ограниченных ресурсов» (Rakhmeeva, Chernyshev, 2022, p. 137). Исследователи подчеркивают: «Долгосрочные кооперативные решения, к каковым относится и регуляторное регулирование, становятся эффективными, если они основаны не исключительно на максимизации эгоистичной выгоды, а на учете нравственных принципов» (Rakhmeeva, Chernyshev, 2022, p. 145). В схожем, но более узком аспекте – социальной функции налогообложения – В.К. Захаров и Е.И. Голикова анализируют зависимость благополучия стран мира от прогрессивности шкалы налогообложения доходов физических лиц. Ученые пришли к выводу, что «плоская шкала подоходного налога, принятая в России, оказывает свое отрицательное воздействие на благополучие страны» (Захаров, Голикова, 2015, с. 45).

Н.П. Смирнова переводит проблему нравственности в экономике в прикладную плоскость, раскрывая моральную цену экономического благополучия («жертвы», на которые готовы пойти большинство людей ради материального достатка – здоровье, дружба, обман окружающих и пр.) (Смирнова, 2015). В рамках исследования социальных представлений о ценностных регуляторах экономического благополучия в российском обществе (правил, ограничивающих реализацию в поведении человека мотива богатства) она связывает рыночные преобразования в России и жизненную установку россиян на материальные ценности, указывая на рост неравенства в обществе.

Обращаясь к результатам анализа англоязычного дискурса, следует подчеркнуть, что вопросы этики и морали встречались гораздо реже. Чаще вместо этого использо- валось понятие осознанности. Так, из общей выборки в 195 исследований всего в трех содержались ключевые слова «моральный (нравственный)» и в шести – «этичный (этика)». Интересно, что в список российских статей попало исследование С.Н. Ивашковского, посвященное нравственно-этическим взглядам англичанина Дж.М. Кейнса (Ивашковский, 2016). Автор подчеркивает, что этические взгляды Кейнса корреспондируют с этикой ответственности – относительно молодой научной дисциплиной, появившейся на фоне рисков, которые несет техногенная эпоха: загрязнение окружающей среды, дефицит ресурсов, перенаселение, усиление турбулентности мирового хозяйства. В статье также рассматривается один из важных с точки зрения Кейнса пороков капитализма – «невротическая склонность людей к умножению «абстрактного (денежного) богатства»», которая направляет развитие рыночной экономики в сторону «спекулятивного капитализма», угрожающего цивилизации созидания, росту материального благополучия и всестороннему развитию личности (Ивашковский, 2016, с. 172). По мнению Н.Я. Кажуро, «цель производства должна состоять не в бесконтрольном росте общественного продукта ради удовлетворения постоянно увеличивающихся потребностей людей, а в обеспечении рациональных (разумных, жизненно необходимых) материальных и духовных потребностей человека» (Кажуро, 2016, с. 511).

В целом, не отрицая необходимость для понятий «благополучие» и «экономическое благополучие» нести в себе ценностные, нравственные признаки, следует отметить, что развернувшая дискуссия об экономическом счастье и его нравственных основах уходит корнями в философские принципы утилитаризма, гедонизма и эвдемонизма. Исключительно разумный итог этой дискуссии подводит А.Г. Деменев: «Использование достижений экономической теории счастья при принятии политических решений способствует … воплощению принципов социальной справедливости. В то же время внешней респектабельностью целей могут маски- роваться негативные тенденции: от увеличения ВВП любой ценой к увеличению счастья любой ценой. Зная, какие механизмы манипулирования общественным сознанием были выработаны в ХХ веке, можно догадаться, какими средствами власть может формировать довольное жизнью большинство» (Деменев, 2016, c. 80–81). «Счастье должно стать наградой за достижение подлинно гуманных, социально и индивидуально значимых и нравственно одобряемых целей. Создание условий для постановки и реализации таких целей должно стать приоритетом деятельности государства» (Деменев, 2016, c. 81).

Завершая анализ выборки работ о сущности экономического благополучия, приведем результаты обзора Н.А. Екимовой по изучению глобальных мегатрендов в постиндустриальной экономике, одним из которых является комплексное благополучие человечества: богатство, здоровье и знания (Екимова, 2021). Автор утверждает, что данный мегатренд тесно переплетен с остальными, поскольку «не вызывает никаких сомнений, что на богатство, здоровье и образованность нации напрямую оказывают влияние и экономическое развитие общества, и демографические факторы, и экология» (Екимова, 2021, с. 128). Н.А. Екимова заключает: «В обществе сложились предпосылки к переходу к экономике, в которой социальные эффекты возобладают над экономическими» (Екимова, 2021, с. 117). Такой экономикой призвана стать экономика благополучия (well-being economy) – развивающаяся концепция, требующая уточнения своего терминологического аппарата.

По результатам проведенного теоретического обзора можно сделать несколько выводов. Во-первых, благополучие – комплексный конструкт, таким он предстает и в психологии, и в социологии, и в экономике. Сложный характер и многокомпонентный состав термина привели к существованию его многочисленных интерпретаций в рамках разных наук, а также использованию его в качестве ключевого слова в исследованиях, которые не изучают благополучие, а обозначают его как общее положительное со- стояние экономики или какого-либо объекта. Второе следствие – понимание благополучия как определенного качества жизни и соответствующего набора метрик в композитных индексах для его измерения, так как качество жизни, с одной стороны, дает простор для воплощения «многокомпонент-ности» благополучия, а с другой – предстает принятой целью экономического развития, когда значимы не темпы накопления и размеры материальных благ, а человек.

Во-вторых, перемещение понятия «благополучие» из других наук в экономику не прошло бесследно. На наш взгляд, не сформировалось четкого определения экономического благополучия, не идентифицированы признаки для его отделения от социального, психологического благополучия. Единственная характеристика, которую можно отнести к таковым, – денежное измерение дохода или уровня потребления. Однако она не представляется нам исчерпывающей.

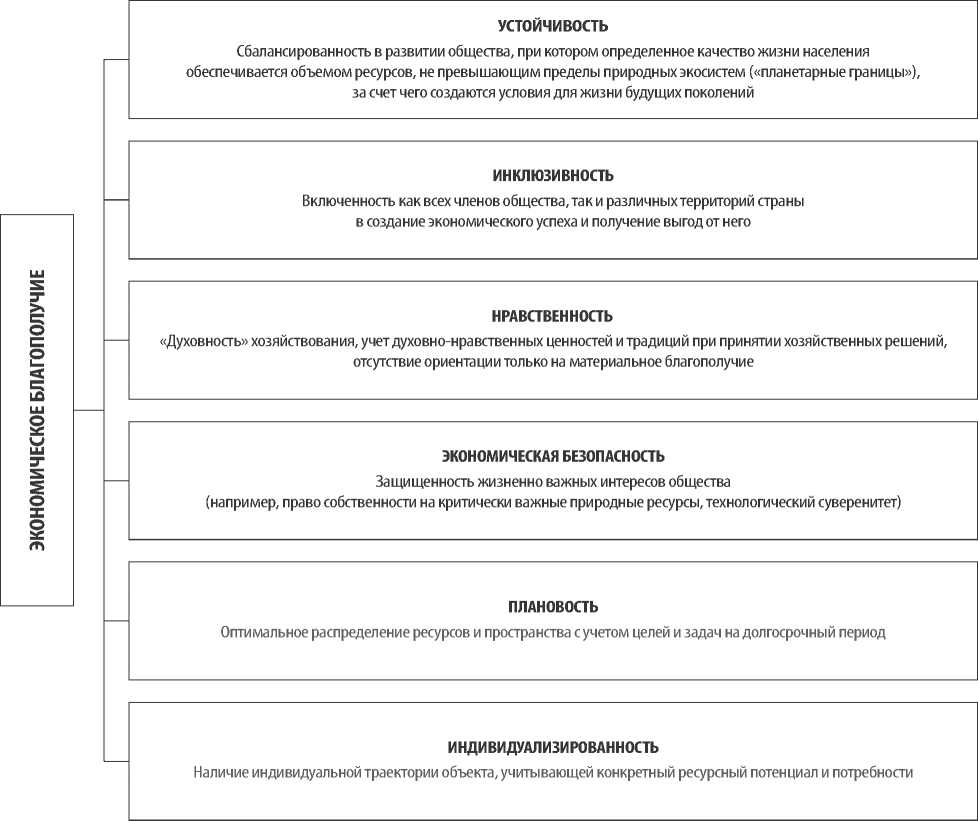

В-третьих, подходя к вопросу определения экономического благополучия, отметим, что ранее полученные результаты (три подхода к определению благополучия, а также его характеристики в рамках альтернативного подхода – устойчивость, инклюзивность, экономическая безопасность, осознанность, плановость, индивидуализированность) подтвердили свою целесообразность и существенность. Единственным значимым отличием стало смещение акцента с осознанности на нравственность (рис.), однако это представляется следствием культурных и идеологических различий в отношении взаимосвязи нравственности и экономических интересов (см. табл. 2).

Таким образом, требуется отделить понятие экономического благополучия, что может быть осуществлено исходя из области исследования экономической науки. К примеру, С.В. Рязанцев и Т.Р. Мирязов определили демографическое благополучие согласно области исследования демографии (Рязанцев, Мирязов, 2021, с. 5).

Обратимся к ключевым атрибутам экономической деятельности: ресурсы, произ-

Рис. Характеристики экономического благополучия, идентифицированные на основе анализа публикаций Источник: составлено авторами.

водственный процесс и экономически значимый результат.

Во-первых, базовое ограничение, с которым экономика имеет дело – это ресурсное ограничение при удовлетворении потребностей. Уместно вспомнить слова Уильяма Нордхауса (Nordhaus, 1974), который почти полвека назад обратил внимание на то, что значительную часть своей истории США жили в условиях «ковбойской» экономики, когда земля, полезные ископаемые и чистая окружающая среда были в свободном и неограниченном доступе, и, если они заканчивались, можно было сменить дислокацию. Очевидно, сейчас экономические системы функционируют в совершенно иных усло- виях. В силу ограниченности ресурсов экономическое благополучие не может ставить целью бесконечное повышение качества жизни.

Во-вторых, экономически значимый результат должен заключаться в обеспечении рациональных (разумных, жизненно необходимых) материальных и духовных потребностей человека и достижении подлинно гуманных, социально и индивидуально значимых и нравственно одобряемых целей (в формулировке В.С. Бочко – должен применяться принцип разумного собственного интереса).

В-третьих, производственный процесс, или, шире, воспроизводственный процесс, для обеспечения такого результата должен иметь другое качество, позволяющее ему предотвращать нежелательные результаты экономической деятельности. Определить экономическое благополучие можно как такое положительное состояние экономической системы, при котором качество воспроизводственного процесса, достигаемое за счет соответствия принципам устойчивости, инклюзивности, нравственности, плановости, требованиям экономической безопасности, а также будучи индивидуально настроенным в зависимости от институциональных особенностей конкретной экономической системы, обеспечивает удовлетворение разумных жизненно необходимых материальных и духовных потребностей общества.

Обсуждение результатов

В научной литературе существует ряд концептуальных представлений о благополучии на территориальном уровне. В. Лексин и А. Швецов рассматривают понятие социального благополучия территории, указывая на сложность определения его критериев, а также относительность его оценки (Лексин, Швецов, 2004).

Согласно результатам обзора, осуществленного Е.Д. Игнатьевой, И.Э. Гимади и Л.М. Авериной, социально-экономическое благополучие территории трактуется как социально-экономическая ситуация на территории; благополучие экономики и населения территориальных образований; субъективное восприятие населением всего комплекса условий жизнедеятельности (в т. ч. природные условия, бытовая обустроенность, уровень развития производственнотехнического комплекса, доходы населения и др.) (Игнатьева и др., 2005). Кроме того, близким по содержанию является «понятие социальной комфортности, под которой понимается обеспечение и поддержание достаточного уровня и качества жизни. Базируясь на концепции территориальных социально-экономических систем, Е.Д. Игнатьева, И.Э. Гимади и Л.М. Аверина разработали функциональный подход к опре- делению понятия «социально-экономическое благополучие территории» как сущностной характеристики территориальной социальноэкономической системы, отражающей полноту реализации ее основных функций, таких как экономическая (хозяйственная), финансовая, демографическая, социальная и экологическая (Игнатьева и др., 2005).

Коллективом авторов Института экономики УрО РАН изучено понятие социальноэкономического благополучия территории в контексте анализа трудовой миграции. Отмечается, что «в российских научных исследованиях понятие «социальноэкономическое благополучие территории» встречается довольно редко. Чаще всего по отношению к территории или региону используют близкие по значению универсальные понятия, такие как социально-экономическая безопасность, устойчивое развитие, социальная комфортность» (Бедрина и др., 2014, c. 13). Предложено определение социально-экономического благополучия территории как сложной многоаспектной характеристики территории развивающегося региона, имеющей субъективный оттенок и напрямую зависящей от выбора приоритетов, уровня и способов управления, достижение которой является основной целью регионального развития (Бедрина и др., 2014, c. 17). Согласно результатам указанного исследования, «многоаспектность представлений о социально-экономическом благополучии территории требует выявления факторов в соответствии с анализируемыми аспектами» (Бедрина и др., 2014, c. 17). Таким образом, авторы формулируют факторный подход к социально-экономическому благополучию территорий и выделяют следующие группы факторов для его оценки: географические, экономические, финансовые, социальные, демографические, политико-правовые, культурно-этнические (Бедрина и др., 2014, c. 18–19).

В.С. Бочко ввел понятие «жизнестойкость территории». По мнению ученого, достижение местным населением своего благополучия и богатства возможно через развертывание «обрабатывающей промышленности на базе использования интеллектуальнотехнологических и нравственно-этических факторов». Также он подчеркивает, что человек должен выступать в качестве не только цели преобразования территории, но и фактора ее благополучного развития через повышение интеллектуального и духовного уровня (Бочко, 2013, с. 26–27). Таким образом, согласно мнению исследователя, главными факторами благополучного развития территории («социально-экономической развитости») выступают технологический, основанный на интеллектуальном капитале территории, и нравственный, что согласуется с полученными нами в рамках обзора выводами.

Благополучие территорий рассматривается как результат решения проблемы устойчивого развития социально-экономических систем на макро-, мезо- и микроуровне (Аксенова и др., 2014). Так, в контексте страте-гирования развития территорий В.М. Комаров, В.А. Коцюбинский, В.В. Акимова показывают необходимость применения «экологоэкономического (твердое ядро экологической экономики, проекты с комплексной эффективностью) и гуманистического (индикаторы «подлинного благополучия», человеческий опыт в центр изменений) принципов» (Комаров и др., 2020, с. 124). Например, практическая реализация эколого-экономического принципа означает необходимость «решения задач устойчивого развития, а не обеспечения экономического роста и привлечения инвестиций «любой ценой» (в т. ч. в развитие заведомо экологически грязных производств)» (Комаров и др., 2020, с. 127).

Проекция сформулированного нами определения экономического благополучия на уровень муниципального образования позволяет представить совокупность принципов достижения и направлений (областей) воздействия. Для достижения качественного состояния муниципальной экономической системы требуется придерживаться следующих принципов:

– принцип устойчивости, включающий необходимость использования техник и технологий циркулярной экономики, снижение или невовлечение новых ресурсов для функционирования муниципального образования, которые позволяют обеспечить нормальное воспроизведение основных частей экономической системы;

– принцип инклюзивности, подразумевающий включение всех муниципальных образований в воспроизводственный процесс региона, а также формирование активных множественных экономических связей между муниципальными образованиями;

– принцип экономической безопасности, предполагающий формирование и достижение набора базовых рационально обоснованных показателей функционирования муниципальной экономики;

– принцип осознанности, означающий необходимость обязательного вовлечения жителей муниципального образования в принятие решений по ключевым вопросам, развитие гражданской инициативы; при обозначении данного принципа мы используем слово «осознанность», т. к. осознанность является базовым принципом организации экономической деятельности, однако также подразумеваем, что при принятии решений и участии в управлении граждане руководствуются нравственными ценностями, соответствующими национальному духовному коду, обозначенному формально и неформально (например, Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»);

– принцип плановости, подразумевающий наличие актуальных качественных стратегических документов;

– принцип индивидуализированности, означающий соответствие функционирования муниципальной экономики особенностям ее ресурсной базы и потребностей.

Экономическое благополучие муниципального образования должно быть направлено на обеспечение взаимного гармоничного существования общества и природы на определенной территории осуществления местного самоуправления. Исходя из ключевых атрибутов экономической деятельности, представим три стержневых направления воздействия:

– настройка и регулирование воспроизводственного процесса на муниципальном уровне, в т. ч. диверсификация экономики муниципального образования, управление занятостью, развитие человеческого капитала территории, моральная и физическая актуализация основных фондов;

– удовлетворение базовых потребностей муниципальной экономики: на муниципальном уровне данное направление предполагает реализацию общественного интереса, являющегося основой муниципального хозяйства; решение вопросов обеспечения таких общественных благ, как водо-, газо-, тепло-, энергоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод, обращение с отходами, транспорт внутри населенных пунктов и пригородный транспорт, организация общественного питания и оказания социальных услуг;

– сохранение природных ресурсов, необходимых для функционирования муниципального образования: снижение нагрузки на окружающую среду, в том числе загрязнения подземных вод, воздуха, земли, а также обеспечение восстановления возобновляемых ресурсов.

Согласно сформулированным принципам и стержневым направлениям воздействия, на наш взгляд, возможны два пути измерения экономического благополучия на муниципальном уровне. Первый – модификация одной из существующих методик измерения валового муниципального продукта по аналогии с разработками альтернатив ВВП (см. подробнее: Fleurbaey, 2009; Giannetti et al., 2015; Jones, Klenow, 2016; Sánchez et al., 2020; Delahais et al., 2023). Так, например, сравнительный анализ различных показателей измерения благополучия на национальном уровне и их корреляции с целями устойчивого развития ООН провели Д. Кук и Б. Давидсдоттир (Cook, Davíðsd´ottir, 2021), включая экологически скорректированный чистый внутренний продукт (Environmentally Adjusted Net Domestic Product EDP), показатель экономического благосостояния (Measure of Economic Welfare), истинные сбережения (Genuine Savings), показатель подлинного прогресса (Genuine Progress Indicator), индекс инклюзивного богатства (Inclusive Wealth Index). Второй – разработка сводного индекса на основе показателей, отражающих развитие названных стрежневых направлений.

Заключение

Проведенный научный обзор позволил верифицировать ранее разработанные подходы к определению понятия «экономическое благополучие» в рамках российского дискурса. Сравнение англоязычного и русскоязычного дискурса показало значительное сходство представлений о благополучии. Что касается различий, одним из них стало ощутимое доминирование в российской научной литературе исследований, посвященных нравственной экономике, в отличие от англоязычных публикаций, где ключевые слова «этичный» и «нравственный» практически отсутствовали, вместо них встречалось слово «осознанный». Второе отличие русскоязычного дискурса по заявленной теме связано с длительным периодом применения понятия «благополучие» для обозначения общего положительного состояния экономической системы, процветания национальной экономики. Представляется, что это связано с нацеленностью российской экономики в период 2000-х – начала 2010-х гг. на повышение уровня жизни. Однако постепенное осознание того, что материальное благополучие является только его базовой частью, привело к расширению научных исследований, касающихся оценки субъективного благополучия. При этом термин «субъективное благополучие» перешел в экономику из психологии и социологии, что ограничило область использования понятия «благополучие» измерениями качества жизни.

Хотя существует тренд на комплексное благополучие человечества, исследование также выявило целесообразность и необходимость выделения понятия «экономическое благополучие», означающего такое положительное состояние экономической системы, при котором качество воспроизводственного процесса, достигаемое за счет соответствия принципам устойчивости, инклюзивности, нравственности, плановости, требованиям экономической безопасности, а также будучи индивидуально настроенным в зависимости от институциональных особенностей конкретной экономической системы, обеспечивает удовлетворение разумных жизненно необходимых материальных и духовных потребностей общества. Такая целесообразность связана с необходимостью уточнения (теоретически) терминологического аппарата экономики благополучия и (практически) результатов экономической динамики, на которые должна быть нацелена экономическая система любого уровня.

Проекция выработанного определения экономического благополучия на муниципальный уровень позволила сформулировать совокупность принципов для достиже- ния качественного состояния муниципальной экономики, а также сфер воздействия. Формирование совокупности принципов для достижения экономического благополучия муниципального образования, а также обозначение соответствующих сфер воздействия в рамках этого процесса наряду с верификацией определения экономического благополучия представляют собой новые научные результаты, полученные в ходе исследования. Результаты работы обогащают терминологию анализа векторов экономической динамики, а также могут сформировать теоретическую основу для разработки методов, показателей в целях измерения экономического благополучия на муниципальном уровне. Направления дальнейших исследований могут включать анализ факторов экономического благополучия муниципального образования, а также изучение вопросов его оценки.

Список литературы Концепт экономического благополучия и возможности его проекции на муниципальный уровень

- Агапов Е.П. (2016). Феномен человеческого благополучия // Медико-социальные и психологические аспекты безопасности промышленных агломераций: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 16–17 февраля 2016 г.). Екатеринбург: УрФУ. С. 216–223.

- Аксенова М.А., Гурина М.А., Моисеев А.Д. (2014). Устойчивое развитие муниципального образования: экономические, управленческие и духовно-нравственные аспекты // Социально-экономические явления и процессы. Т. 9. № 9. С. 7–12.

- Андреев И.А., Фомина Н.Н. (2018). Влияние духовно-нравственных ценностей на экономический рост // Молодежный инновационный вестник. Т. 7. № 2. С. 125–126.

- Антипина О. (2012). Экономическая теория счастья как направление научных исследований // Вопросы экономики. № 2. C. 94–107. URL: https://doi.org/10.32609/0042-8736-2012-2-94-107

- Антипина О.Н., Кривицкая А.Д. (2020). Оценка влияния макроэкономических показателей на уровень счастья // Журнал экономической теории. Т. 17. № 4. С. 760–769. DOI: 10.31063/2073-6517/2020.17-4.1

- Бедрина Е.Б., Вандышев М.Н., Струин Н.Л. [и др.] (2014). Современные подходы к оценке влияния потоков трудовых миграций на социально-экономическое благополучие принимающей территории: кол. моногр. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН. 153 с.

- Бессчетнова О.В. (2019). Благополучие детей как социальная проблема современности // Logos et Praxis. Т. 18. № 4. С. 42–52. DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2019.4.5

- Бочко В.С. (2012). Теория экономического счастья человека: необходимость формирования и направления поиска // Журнал экономической теории. № 4. С. 7–18.

- Бочко В.С. (2013). Жизнестойкость территории: содержание и пути укрепления // Экономика региона. № 3 (35). С. 26–37. DOI: 10.17059/2013-3-2

- Дабиев Д.Ф. (2011). О влиянии богатства природных ресурсов на экономическое развитие стран // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика. № 2. С. 176–180.

- Дворядкина Е.Б., Белоусова Е.А. (2023). Экономическое благополучие в полицентричном мире: терминологические коллизии исследования // Полицентричный мир: новая экономическая повестка: сб. науч. тр. X Уральских научных чтений профессоров и докторантов гуманитарных наук. Екатеринбург: УГЭУ. С. 40–46.

- Деменев А.Г. (2016). Этика и экономика счастья: новые подходы к старой проблеме // Вестник Северного (Арктического) федерального ун-та. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. № 1. С. 74–82. DOI: 10.17238/227-6465.2016.1.74

- Екимова Н.А. (2021). Глобальные мегатренды и новые технологии: вызовы и угрозы постиндустриальной экономике // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 14. № 5. С. 116–134. DOI: 10.15838/esc.2021.5.77.7

- Захаров В.К., Голикова Е.И. (2015). Зависимость благополучия стран мира от прогрессивности шкалы налогообложения доходов физических лиц // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. Т. 11. № 5 (290). С. 45–66.

- Ивашковский С.Н. (2016). Дж.М. Кейнс и его экономическая теория: этический ракурс // Вестник МГИМО Университета. № 3 (48). С. 172–187.

- Игнатьева Е.Д., Гимади И.Э., Аверина Л.М. (2005). Комплексная оценка социально-экономического благополучия муниципальных образований // Экономика региона. № 2 (2). С. 116–132.

- Кабанова О.В. (2011). «Экономика счастья» как один из основных подходов к измерению социального развития общества // Вестник АКСОР. № 1 (16). С. 53–58.

- Кажуро Н.Я. (2016). Концепция устойчивого развития как новая парадигма общественного прогресса // Наука и техника. Т. 15. № 6. С. 511–520. URL: https://doi.org/10.21122/2227-1031-2016-15-6-511-520

- Кислицына О.А. (2016a). Новое глобальное движение: измерение прогресса и качества жизни (благополучия) // Проблемы современной экономики. № 3 (59). С. 81–86.

- Кислицына О.А. (2017). Национальный индекс качества жизни (благополучия) как инструмент мониторинга эффективности социально-экономической политики в России // The Journal of Social Policy Studies. № 15 (4). С. 547–558. URL: https://doi.org/10.17323/727-0634-2017-15-4-547-558

- Кислицына О.А. (2016b). Подходы к измерению прогресса и качества жизни (благополучия) // Экономический анализ: теория и практика. № 10 (457). С. 28–38.

- Клюня В.Л., Черновалов А.В. (2016). Нравственность и экономика: сущность, модели // Стратегические направления социально-экономического и финансового обеспечения развития национальной экономики: тезисы докладов I Междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, Республика Беларусь, 29–30 сентября 2016 г.). Минск. С. 97–98.

- Комаров В.М., Коцюбинский В.А., Акимова В.В. (2020). Стратегии устойчивого развития vs традиционные подходы: предпочтения общества // Вестник Московского университета. Сер. 6: Экономика. № 6. С. 124–146.

- Лаврова Н.А. (2012). Экономика счастья // Вестник Саратовского гос. соц.-экон. ун-та. № 4 (43). С. 31–35.

- Лексин В., Швецов А. (2004). Общероссийские реформы и территориальное развитие. Ст. 11. Региональная Россия начала XXI века: новая ситуация и новые подходы к ее исследованию и регулированию // Российский экономический журнал. № 4. С. 3–23.

- Лобанов И.В. (2011). Благополучие и процветание как цель взаимодействия российского государства и субъектов Российской Федерации // Вестник Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова. № 2 (38). С. 12–16.

- Новичков В.И. (2014). Необходимость усиления процесса нравственного развития в современной России // Человеческий капитал. № 5 (65). С. 22–25.

- Рязанцев С.В., Мирязов Т.Р. (2021). Демографическое благополучие: теоретические подходы к определению и методика оценки // ДЕМИС. Демографические исследования. Т. 1. № 4. С. 5–19. URL: https://doi.org/10.19181/demis.2021.1.4.1

- Сальникова Д.В. (2017). Источники несогласованности результатов исследований взаимосвязи объективного и субъективного благополучия // Экономическая социология. Т. 18. № 4. С. 157–174. DOI: 10.17323/1726-3247-2017-4-157-174

- Скворцова Е.М. (2015). «Царственное богатство» России: урок из глубины веков (к годовщине «книги о скудости и богатстве» И.Т. Посошкова) // Образование. Наука. Научные кадры. № 3. С. 256–258.

- Смирнова Н.П. (2015). Социальные представления о ценностных регуляторах экономического благополучия // Электронный научный журнал. № 1 (1). С. 346–353.

- Старикова А.А. (2018). Философские основания экономической теории счастья // Журнал экономической теории. Т. 15. № 3. С. 403–407. DOI: 10.31063/2073-6517/2018.15-3.5

- Старикова А.А. (2019). К вопросу о взаимосвязи общественного и субъективного благополучия в экономике счастья (философский аспект) // Вопросы управления. № 2 (57). С. 66–74. DOI: 10.22394/2304-3369-2019-2-66-74

- Ульченко Н.Ю. (2011). Турецкое «экономическое чудо»: образец для подражания // Азия и Африка сегодня. № 12 (653). С. 17–23.

- Ушаков В.В. (2018). Экономика счастья: очередная теория или смена научной парадигмы? // Вестник Керченского гос. морского технол. ун-та. № 1. С. 105–115.

- Шматова Ю.Е., Морев М.В. (2015). Измерение уровня счастья: литературный обзор российских и зарубежных исследований // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 3 (39). С. 141–162. DOI: 10.15838/esc/2015.3.39.11

- Belousova E.A. (2022). Economic well-being: Semantic environment and research contexts at a municipal level. Journal of New Economy, 23 (4), 46–68. DOI: 10.29141/2658-5081-2022-23-4-3

- Cook D., Davíðsdóttir B. (2021). An appraisal of interlinkages between macro-economic indicators of economic well-being and the sustainable development goals. Ecological Economics, 184 (C), 106996. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.106996

- Delahais T., Ottaviani F., Berthaud A., Clot H. (2023). Bridging the gap between wellbeing and evaluation: Lessons from IBEST, a French experience. Evaluation and Program Planning, 97, 102237. Available at: https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2023.102237

- Fleurbaey M. (2009). Beyond GDP: The quest for a measure of social welfare. Journal of Economic Literature, 47 (4), 1029–1075. DOI: 10.1257/jel.47.4.1029

- Giannetti B.F., Agostinho F., Almeida C.M.V.B., Huisingh D. (2015). A review of limitations of GDP and alternative indices to monitor human wellbeing and to manage eco-system functionality. Journal of Cleaner Production, 87, 11–25. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.10.051

- Jones C.I., Klenow P.J. (2016). Beyond GDP? Welfare across countries and time. American Economic Review, 106 (9), 2426–2457. Available at: http://dx.doi.org/10.1257/aer.20110236

- Nordhaus W.D. (1974). Resources as a constraint on growth. The American Economic Review, 64 (2), 22–26.

- Rakhmeeva I.I., Chernyshev K.V. (2022). The moral paradigm: Reconciliation of efficiency and justice principles in regulatory decision-making. Journal of New Economy, 23 (4), 137–152. DOI: 10.29141/2658-5081-2022-23-4-7

- Sánchez M., Santiago Ochoa W.M., Toledo E., Ordóñez J. (2020). The relevance of Index of Sustainable Economic Wellbeing. Case study of Ecuador. Environmental and Sustainability Indicators, 6, 100037. Available at: https://doi.org/10.1016/j.indic.2020.100037