Концептуальная модель развития сельских территорий регионов на принципах зеленой экономики

Автор: Коваленко Елена Георгиевна, Полушкина Татьяна Михайловна, Якимова Ольга Юрьевна, Акимова Юлия Алексеевна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством

Статья в выпуске: 4 (121) т.30, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Устойчивое развитие сельских территорий России последовательно осуществляется через реализацию целевых программ и проектов, нацеленных на рост экономики и качество жизни населения, но недостаточно внимания уделяется сохранению природного потенциала, предотвращению деградации окружающей среды за счет уменьшения ее загрязнения. Цель статьи - на основе проведенного исследования определить приоритетные направления внедрения зеленых технологий в сельское хозяйство, способствующих решению экологических и социальных проблем административно-территориальных образований. Материалы и методы. Исследование проведено на материалах официальных данных Росстата, докладов органов государственной исполнительной власти и других информационно-аналитических организаций. Эмпирический материал обработан с использованием статистических методов (группировок, кластерного анализа), представляющих информацию для оценки социально-экономического положения, человеческого развития, состояния окружающей среды 14 субъектов Приволжского федерального округа, на основе которой предложены направления перехода сельских территорий на зеленый курс развития. Результаты исследования. Трансформация управления сельскими территориями рассматривается в парадигме устойчивого развития с акцентом на природосбережение и разработку научно-обоснованных региональных моделей поэтапного решения острых экологических проблем. Предложена концептуальная модель перехода на зеленый курс устойчивого развития сельских территорий, включающая диагностику проблем, условий и факторов состояния окружающей среды, социальной сферы и экономики. Обсуждение и заключение. Авторами статьи обоснован план системных действий по расширению внедрения зеленых технологий для решения экологических и социально-экономических задач развития сельских территорий. Полученные результаты могут быть использованы органами публичной власти при планировании мероприятий расширения производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, а также для ученых-аграрников, студентов и аспирантов, заинтересованных в устойчивом развитии села, страны, мира.

Сельские территории, устойчивое развитие, состояние окружающей среды, дифференциация регионов приволжского федерального округа, направления зеленого роста

Короткий адрес: https://sciup.org/147238980

IDR: 147238980 | УДК: 332.01:911.373 | DOI: 10.15507/2413-1407.121.030.202204.799-822

Текст научной статьи Концептуальная модель развития сельских территорий регионов на принципах зеленой экономики

Original article

A Conceptual Model for the Development of Rural Territories of Regions Based on the Principles of Green Economy

Е. G. Kovalenko и , Т. М. Polushkina, О. Yu. Yakimova, Yu. A. Akimova National Research Mordovia State University (Saransk, Russian Federation )

Introduction. In recent years in Russian theory and practice more and more attention has been paid to the transition to a green economy through the introduction of innovative clean technologies that ensure resource conservation and increased attention to environmental protection and biodiversity conservation. Rural territories of the country’s regions are significantly differentiated by all elements of sustainable development: economy, quality of life and the state of the environment. If the first two elements are actively promoted through the implementation of targeted programs and projects, then the preservation of natural potential, the prevention of environmental degradation by reducing its pollution is not being implemented enough. So, the purpose of the article is, on the basis of the study, to determine the priority areas for the introduction of green technologies in agriculture, contributing to the solution of environmental and social problems of administrative-territorial entities.

Materials and Methods. The study was conducted on the materials of official data of Rosstat, reports of state executive authorities (for example, the Ministry of Natural Resources of Russia), as well as other information and analytical organizations. The empirical material was processed by using statistical methods (groupings, cluster analysis), which represents an assessment of the socio-economic situation, human development, the state of the environment of 14 subjects of the Volga Federal District, on the basis of which directions for the transition of rural areas to a green course of development are proposed.

Results. The transformation of rural management is considered in the paradigm of sustainable development with an emphasis on nature conservation through the development of scientifically based regional models for the phased solution of acute environmental problems in accordance with financial capabilities and competencies. A conceptual model of transition to the green course of sustainable development of rural areas is proposed, including diagnostics of problems, conditions and factors of the state of the environment, social sphere and economy.

Discussion and Conclusion. Due to the existing complexity of the rural economy and significant differences in the composition and structure of economic entities in the regions, their strategic goals and priorities for sustainable development are not the same. A model of purposeful transition to organic agriculture has been developed for regions with a predominance of small forms of management.

Введение. В экономической науке в последнюю четверть века формируется новое направление устойчивого развития – зеленая экономика. Концепцию зеленой экономики активно выстраивает Программа ООН по окружающей среде, или ЮНЕП (UNEP, United Nations Environment Programme), которая в 2008 г. выступила с «Зеленой экономической инициативой», направленной на переориентирование глобальной экономики на чистые технологии и экосистемную инфраструктуру для обеспечения устойчивого роста, борьбу с изменением климата, улучшение благосостояния людей и социальное равенство через увеличение занятости населения в XXI в.1. Констатируется зависимость экономического роста и качества жизни на Земле от окружающей среды, ее ограниченности и необходимости сохранения природных ресурсов для будущих поколений человечества, предлагается решать накопившиеся экологические проблемы через зеленую экономику2. Продвижение зеленой экономики предусматривает переход на чистую энергетику и чистые технологии во всех отраслях народного хозяйства, включая органическое сельское хозяйство, формирование экосистемной инфраструктуры, городов и сельских территорий.

Значение сельских территорий для устойчивого развития огромно, поскольку именно здесь сохраняются относительно гармоничные отношения человека с окружающей средой. В сельской местности сберегаются традиционная культура и народные промыслы, сохраняются условия для организации здоровой и осмысленной жизни людей, обеспечивается продовольственная безопасность.

Цели и приоритеты государственной политики относительно сельского развития определены в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 г.; среди них отметим улучшение демографической ситуации, обеспечение условий для развития и диверсификации сельской экономики, повышение качества жизни сельского населения, развитие рационального природопользования и улучшение экологической ситуации в сельской местности3. В настоящее время основное государственное воздействие направлено на строительство современного жилья и благоустройство сельских территорий, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, содействие занятости сельского населения. Однако решению экологических проблем, в частности переходу к зеленой экономике, уделено недостаточно внимания, поэтому целью данной статьи является разработка подходов и технологий зеленого поворота в развитии сельских территорий регионов.

Объектом исследования являются 14 субъектов Приволжского федерального округа (ПФО), на примере которых проведена оценка состояния окружающей среды, экономики, человеческого развития и возможности следования принципам зеленого роста. Статья содержит обоснование для сельских территорий 17 целей устойчивого развития (ЦУР), принятых международными организациями и институтами ООН для мира и всех стран, и соответствующую им модель перехода на зеленый курс устойчивого развития. В задачи исследования входило: 1) оценить уровень социально-экономического и человеческого развития, состояния и охраны окружающей среды регионов ПФО; 2) обосновать стратегические цели устойчивого развития сельских территорий региона на принципах зеленого роста; 3) предложить модель целенаправленного перехода к органическому сельскому хозяйству, обеспечивающему производство экологически чистых продуктов питания без негативного воздействия на окружающую среду.

Обзор литературы. В мире на фоне обострения экологических проблем, проявляющихся в изменении климата, дефиците пресной воды и продовольствия, сокращении лесов и биоразнообразия на планете и т. п., около полувека идут международные дискуссии и нормативно-правовая деятельность для формирования устойчивого развития нашей планеты, при котором удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения не нарушает удовлетворения потребностей последующих поколений4. Проведенные авторами исследования позволяют констатировать, что проблема устойчивого развития занимает человечество практически все время его разумного существования. Так, еще Аристотель при описании самодостаточного домохозяйства применял термин «устойчивое развитие». Его активно использовали ученые и практики различных направлений деятельности, например, аграрники (Н. П. Ога-новский5, В. В. Докучаев6 и др.) и лесоводы (Г. Ф. Морозов7). К настоящему времени принято много международных документов, развивающих парадигму устойчивого развития как самоподдерживающийся баланс экологической, социальной и экономической сфер жизни общества8. Формированию этой парадигмы, определению целей, принципов и взаимосвязей посвящены труды многих зарубежных авторов9 и российских ученых10.

В настоящее время научная дискуссия от уточнения базовых основ устойчивого развития перешла к формированию моделей и механизмов такого направления развития экономики и общества. На международной повестке дня определен переход к зеленой экономике (green economy) и зеленому росту (green growth)11. По определению ЮНЕП, зеленая экономика способна обеспечить социальную справедливость через повышение качества жизни и существенно снизить деградацию окружающей среды за счет уменьшения ее загрязнения (в том числе низких углеродных выбросов), эффективного использования природных ресурсов, сохранения биоразнообразия [1].

Научные исследования по формированию зеленой экономики в сущностном, пространственном и отраслевом аспектах ведутся С. Н. Бобылевым [1], В. С. Бочко [2], Б. Н. Порфирьевым12, Н. Е. Терентьевым [3] и многими другими учеными. Зеленый переход должен происходить в энергетике и транспорте, в строительстве, промышленности, сельском и лесном хозяйстве, в развитии городов и сельских территорий, формируя экономику замкнутого цикла, создавая зеленые рабочие места, повсеместно стремясь к сохранению окружающей среды и биоразнообразия.

Зарубежные публикации результатов исследований по зеленому курсу развития сельского хозяйства и сельских территорий посвящены широкому спектру вопросов во многих странах мира, например в Польше [4], Китае [5], Гане [6], Греции [7], Италии [8; 9], Венгрии [10], Словении [11] и др. В них исследовались проблемы по переходу стран к зеленой экономике, сочетания индустриализации сельского хозяйства и зеленых технологий, обращается внимание на необходимость сохранения сельских и культурных ландшафтов, создания зеленых рабочих мест, а также формулируются концептуальные основы, принципы, методы управления экологической устойчивостью, включающие цифровизацию агробизнеса и государственную поддержку внедрения инновационных технологий, способствующих национальному социально-экономическому развитию и экологической устойчивости. Ряд авторов проводят исследования международных процессов, изучая тенденции по странам [12] или отдельным сообществам (например, БРИКС) [13], оценивая разнородное влияние показателя занятости в сельском хозяйстве и индекса диверсификации экспорта на экологический след как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, а также влияние прямых иностранных инвестиций на процесс охраны окружающей среды.

Оценивая зарубежные публикации, посвященные проблемам формирования зеленой экономики в сельской местности, следует отметить их фрагментарность, выражающуюся в исследовании отдельных вопросов или оценок происходящих процессов зеленого поворота в производственной деятельности и социуме, трудов с представлением решения всего комплекса задач нет.

В России научные публикации по зеленому курсу развития сельских территорий пока немногочисленны, они в большинстве своем содержат анализ принятых международных документов и практики, общие подходы и задачи, стоящие в сфере сельского развития на новых принципах13 [14–16]. Таким образом, новые вызовы и концепции развития зеленой экономики и общества требуют научного осмысления и разработки адекватных механизмов управления, что и является предметом данной статьи.

Материалы и методы. Исследование процессов перехода развития сельских территорий на принципы зеленой экономики осложняется нечеткостью объекта в административно-территориальном аспекте, так как он представлен на федеральном, региональном (субъект Федерации) и муниципальном уровнях. Наличие и объемы необходимой статистической информации разнятся в зависимости от рассматриваемого уровня. Так, на уровне муниципальных районов и округов имеется информация по экономическому и социальному развитию, но необходимые данные по экологическому состоянию представлены фрагментарно как по системе необходимых показателей, так и в пространственном аспекте. Информационная база субъектов Федерации характеризуется комплексностью, но она не дает возможности выделить позиции сельских территорий. Исследование состояния экономики, социальной сферы (качества жизни) и окружающей среды проводилось по 14 субъектам Приволжского федерального округа на основе данных Росстата и государственных докладов органов государственной исполнительной власти, а также других информационно-аналитических организаций.

Общее представление об уровне и дифференциации социально-экономического развития регионов ПФО дает рейтинг социально-экономического положения субъектов Федерации (РИА Рейтинг), который характеризует масштабы и эффективность экономики, состояние бюджетной и социальной сфер (интегральный показатель агрегирует 18 ключевых показателей и варьируется от 0 до 100 баллов).

При сравнительной оценке развития субъектов Федерации применялся показатель валового регионального продукта (ВРП), который по официальным данным Росстата опубликован за 2019 г., поэтому все расчеты и оценки приводятся по итогам 2019 г. Размах вариации интегрального показателя по регионам ПФО составил более чем в 2,6 раза: от 76,544 баллов в Республике Татарстан (1 место в ПФО, 5 – в России) до 28,900 баллов в Республике Марий Эл (14 место в ПФО, 66 – в России). Уточним, что в России максимальное значение зафиксировано в Москве – 88,98 баллов, минимальное (12,743 баллов) – в Еврейской автономной области. Низкий рейтинг (до 40 баллов) имеют республики Марий Эл (28,900 баллов, 14 место в ПФО, 66 – в России), Мордовия (31,595 баллов, 13 место в ПФО, 59 – в России) и Чувашия (36,985 баллов, 10 место в ПФО, 53 – в России), а также Кировская (36,301 баллов, 11 место в ПФО, 54 – в России), Пензенская (35,825 баллов, 12 место в ПФО, 56 – в России) и Ульяновская (38,476 баллов, 9 место в ПФО, 48 – в России) области. Средний рейтинг (от 40 до 59 баллов) зафиксирован в Удмуртской Республике (43,440 баллов, 8 место в ПФО, 38 – в России), Пермском крае (59,013 баллов, 5 место в ПФО, 16 – в России), Оренбургской (49,409 баллов, 6 место в ПФО, 25 – в России) и Саратовской (45,208 баллов, 7 место в ПФО, 34 – в России) областях. 4 региона – республики Башкортостан (60,505 баллов, 3 место в ПФО, 13 – в России) и Татарстан (76,544, 1 место в ПФО, 5 ‒ в России), Нижегородская (60,205 баллов, 4 место в ПФО, 14 – в России) и Самарская (62,332 баллов, 2 место в ПФО, 11 – в России) области – имеют высокий интегральный рейтинг социально-экономического развития.

В парадигме устойчивого развития третьим обязательным элементом является экологическая составляющая, характеризующая безопасность состояния окружающей среды. В приведенных выше рейтингах эта составляющая не отражена, но она существенно влияет на здоровье людей, их долголетие. Для

- восполнения этого элемента была проведена интегральная оценка состояния окружающей среды субъектов ПФО на основе официальных данных Росстата и государственного доклада Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и МГУ имени М. В. Ломоносова «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2019 году». Система показателей отражена в таблице 1, которая свидетельствует о существенных различиях субъектов Федерации в природном потенциале, интенсивности его использования в связи с масштабами и специализацией экономики, а также предпринимаемыми мерами по обеспечению экологической безопасности территорий. Так, по площади лесов регионы ПФО различаются более чем в 17 раз, лесистость территории колеблется от 4,7 % в Оренбургской области до 71,5 % в Пермском крае. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) в Приволжском федеральном округе составляют 5 777,6 тыс. га; наибольшая площадь ООПТ всех уровней и категорий располагалась в Пермском крае (1 423,2 тыс. га), наименьшая – в Республике Мордовия (29,0 тыс. га). Существенная дифференциация регионов наблюдается и по охране окружающей среды (в расчете на 1 км2 площади): в 53 раза по инвестициям и в 8 раз по текущим (эксплуатационным) затратам. Аналогичная ситуация наблюдается по всем показателям, приведенным в таблице 1.

Совокупная оценка состояния окружающей среды проведена через расчет интегрального показателя после выполнения процедуры нормирования, поскольку исходный массив данных является несопоставимым по единицам измерения и разнонаправленным по влиянию на исследуемый объект. Положительно влияют на формирование интегральной оценки 1–5, 7, 9 и 12 показатели, отрицательно – 6, 8, 10, 11.

Значения интегрального показателя по состоянию окружающей среды (СОС / SE) по регионам ПФО колеблются от 8,380 баллов в Пермском крае до 3,104 баллов в Удмуртской Республике (из 12 возможных). Кластерный анализ методом максимального локального расстояния (метод «ближнего соседа») с построением матрицы расстояний по евклидовой метрике позволил выделить 4 кластера. Для удобства сравнительной оценки регионов ПФО по двум интегральным показателям сведем группировки в таблицу 2.

Как видно из данных таблицы 2, безусловным лидером в ПФО является Республика Татарстан, которая входит в кластер с высоким уровнем СОС и в десятку лидеров рейтинга Российской Федерации по социально-экономическому положению. Полное совпадение позиций на низком уровне получено у трех субъектов Федерации – Чувашской Республики, Кировской и Ульяновской областей. Все остальные регионы занимают разные позиции в приведенных рейтингах. Так, находящийся в кластере с высоким уровнем СОС Пермский край включен в средние группы по социально-экономическому, а республики Мордовия и Марий Эл входят в 3-й кластер по СОС (выше среднего), но имеют низкие позиции в социально-экономическом рейтинге.

Т а б л и ц а 1. Состояние окружающей среды субъектов Приволжского федерального округа Российской Федерации, 2019 г.

водоснабжения, м3 на 1 млн руб. ВРП

Доля загрязненных сточных 52,4 97,6 19,2 52,2 84,2 69,9 17,0 88,9 43,7 12,4 54,9 78,7 50,9 79,2

вод в общем объеме сбро сов, %

Окончание табл. 1

End of table 1

Т а б л и ц а 2. Сравнительное положение регионов Приволжского федерального округа по состоянию окружающей среды и социально-экономическому развитию

T a b l e 2. Comparative position of the regions of the Volga Federal District on the state of the environment and socio-economic development

|

Кластеры по состоянию окружающей среды / Clusters by state of the environment |

Группы по рейтингу социально-экономического положения / Socio-economic status rating groups |

||

|

Низкий (до 40 баллов) / Low (from 40 points) |

Средний (от 40 до 59 баллов) / Middle (from 40 to 59 points) |

Высокий (более 60 баллов) / High (more than 60 points) |

|

|

1 низкое (от 3,104 до 4,423) / |

ЧР, КО, УО / |

ОО, УР / |

|

|

1 low (from 3,104 to 4,423) |

ChR, KR, UlR |

OR, UR |

|

|

2 среднее (от 4,424 до 5,742) / 2 middle (from 4,424 to 5,742) |

ПО / PR |

СрО / SrR |

РБ / RB |

|

3 выше среднего (от 5,743 до 7,061) / 3 above middle (from 5,743 to 7,061) |

РМ, РМЭ / RM, RME |

СмО, НО / SmR, NR |

|

|

4 высокий (от 7,062 до 8,380) / 4 high (from 7,062 to 8,380) |

ПК / PT |

РТ / RT |

|

Анализ приведенных данных позволяет констатировать, что состояние окружающей среды в регионах, фактически осуществляемые и потенциально возможные меры по ее охране различаются. Очевидной является необходимость усиления внимания к вопросам природосбережения через формирование научно-обоснованных индивидуальных моделей поэтапного решения острых экологических проблем в каждом субъекте Федерации, которые должны быть адекватны их реальному эколого-социо-экономическому состоянию, финансовым возможностям и компетенциям.

Результаты исследования. Определяя основные направления зеленого курса развития сельских территорий, мы исходим из реальных возможностей формирования и реализации в регионах страны государственной аграрной политики. Трансформация сельского развития, не отклоняясь от триединства устойчивости, в равной мере преследует цели роста человеческого капитала и качества жизни, стабильного повышения масштабов экономики и зеленой доли в ней, сохранения и устойчивого использования природного капитала. Международными организациями и институтами ООН приняты 17 целей устойчивого развития стран на 2016–2030 гг. Для зеленого курса развития сельских территорий были выбраны и уточнены 9 целей:

-

1) обеспечение продовольственной безопасности и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства;

-

2) рациональное использование водных ресурсов и санитария;

-

3) обеспечение недорогими и современными источниками энергии;

-

4) устойчивый экономический рост и достойная работа для всех;

810 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

-

5) устойчивая инфраструктура, индустриализация и инновации;

-

6) сокращение неравенства внутри страны;

-

7) безопасность, жизнестойкость и экологическая устойчивость населенных пунктов;

-

8) рациональные модели потребления и производства;

-

9) сохранение экосистем суши, в том числе лесных и земельных ресурсов, биоразнообразия14 [1].

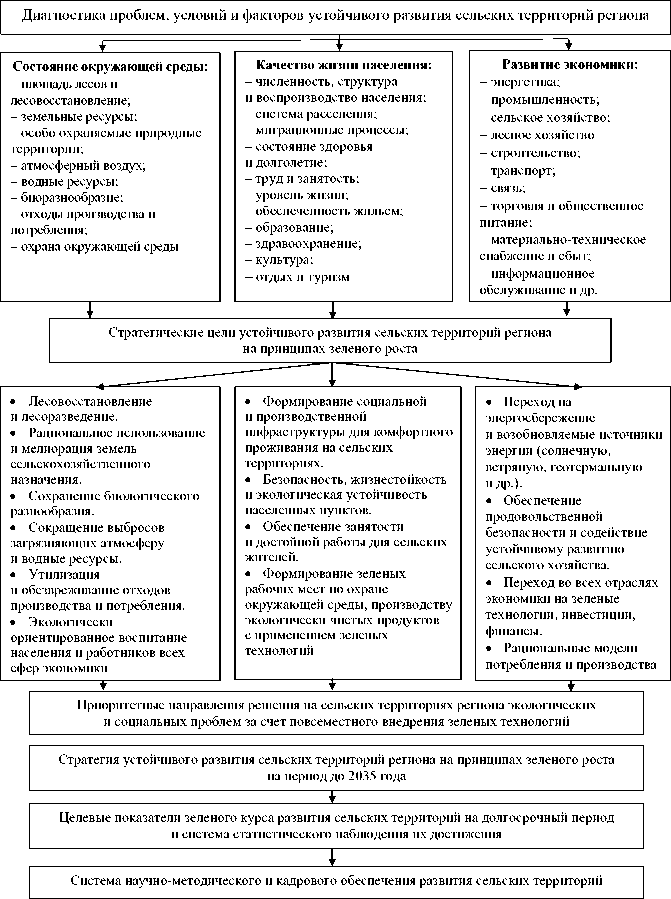

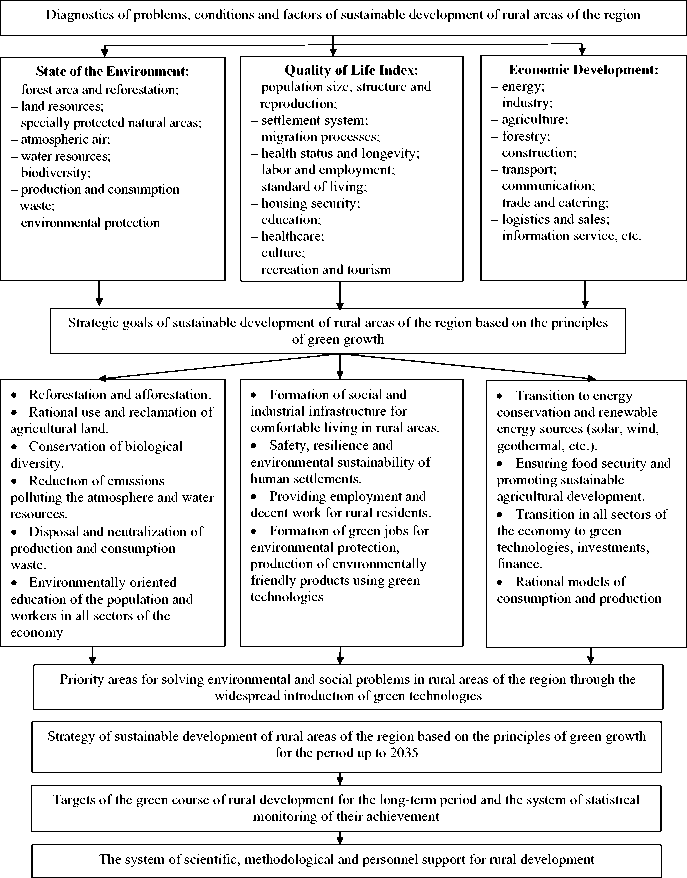

Модель перехода к зеленому курсу развития сельских территорий базируется на основном принципе – возможности удовлетворения жизненных потребностей не только нынешнего, но и последующих поколений. Предлагаемая авторами концептуальная модель перехода на зеленый курс устойчивого развития сельских территорий включает оценку проблем в экономике, качестве жизни и состоянии окружающей среды, выбор стратегических целей и приоритетов, а также подходов к их достижению (рисунок).

В зависимости от состояния экосистем, социальной сферы, производственной инфраструктуры и экономики сельских территорий должны быть определены приоритеты согласованного развития, последовательность и механизмы реализации мероприятий (дорожная карта зеленого курса). Ключевыми направлениями действий государственной власти, в том числе региональной, являются следующие: совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере экологии и ресурсопользования; увеличение государственных инвестиций в областях, стимулирующих зеленую экономику и их сокращение в отраслях, истощающих природный капитал; развитие рыночных инструментов, в частности, экологических стимулов и налогов, минимизирующих внешнее воздействие на окружающую среду и компенсирующих слабости рынка; активная поддержка системы развития знаний и экологического образования.

Основной отраслью экономики сельских территорий является сельское хозяйство, создающее базу для продовольственного обеспечения страны. Вместе с тем, как отмечено в докладе ЮНЕП, мировое сельское хозяйство потребляет более 70 % мировых ресурсов пресной воды, является источником более 13 % мировых выбросов парниковых газов, а также большого количества случаев отравления пестицидами (3–5 млн чел., более чем 40 тыс. смертей в год)15. Союз органического земледелия России отмечает, что на сельское хозяйство приходится до 1/3 всех загрязнений окружающей среды. За последние 35 лет агробиоразнообразие сократилось на 32 %, отрицательный баланс питательных веществ составляет ˗5,2 %, количество пчел и опылителей сократилось на 40 %16. Это обстоятельство настоятельно требует от отрасли перехода сельскохозяйственного производства на принципы зеленой экономики.

Р и с у н о к. Концептуальная модель перехода на зеленый курс устойчивого развития сельских территорий

F i g u r e. Conceptual model of transition to the green course of sustainable rural development

Сглаживание этого противоречия требует усилий в двух направлениях: активное формирование «умного» или точного земледелия и животноводства в крупных сельскохозяйственных организациях, органического сельского хозяйства – в малых формах хозяйствования (крестьянских (фермерских) хозяйствах, товарных хозяйствах населения, малых и микроорганизациях). Роль различных категорий хозяйств в производстве продукции сельского хозяйства по субъектам Федерации существенно различается. Так, в регионах ПФО доля сельскохозяйственных организаций варьируется от 80 % в Республике Мордовия до 34 % в Оренбургской области, удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей различается более чем в 20 раз, а хозяйств населения – почти в 3 раза. Очевидно, что столь существенные различия в структуре производителей продукции, имеющих разный потенциал и возможности внедрения инновационных технологий, требуют адекватных условиям мер по экологизации сельской экономики. Крупные сельскохозяйственные организации, например птицефабрики, тепличные, животноводческие комплексы, уже сейчас внедряют элементы точного сельского хозяйства. От государства требуется совершенствование экологического законодательства и организационной системы охраны природопользования и стимулирования использования элементов точного сельского хозяйства. Отметим, что этот процесс уже начался, но пока не носит массового характера.

Центром прогнозирования и научно-технологического развития агропромышленного комплекса Кубанского государственного аграрного университета с 2017 г. проводится мониторинг применения элементов точного земледелия и животноводства в регионах России. Им в 2019 г. собрана информация по 64 субъектам Федерации, в 55 из них применяют элементы точного земледелия: 2 834 хозяйства (в 10 %) на площади 15,5 млн га (на 24 %). Наиболее частыми используемыми элементами в хозяйствах являются параллельное вождение (56 % от всех используемых технологий), спутниковый мониторинг транспортных средств (53 %) и оцифровка полей (38 %). Лидерами в России в этом направлении стали Волгоградская область (257 хозяйств и 1,33 млн га), Краснодарский край (250 хозяйств и 1,22 млн га), Воронежская область (211 хозяйств и 1,2 млн га)17.

В рейтинге исследования Кубанского государственного аграрного университета отмечены только 10 из 14 субъектов ПФО, лидерами являются Республика Башкортостан, Нижегородская область и Удмуртская Республика. Различия между лидером и аутсайдером (Чувашская Республика) составляют: по количеству использовавших элементы точного земледелия (ЭТЗ) хозяйств – 18 раз, по площади – 26 раз. Дифференциация применения ЭТЗ по субъектам Федерации и муниципальным образованиям внутри них велика, позитивные изменения происходят, но не везде и фрагментарно (т. е. по отдельным элементам). Так, в Нижегородской области в 2019 г. ЭТЗ представлены в 24 из 53 (45 %) муниципальных образованиях. Растениеводством в области занимаются 346 организаций (почти 90 % их общего количества), из них ЭТЗ применяют только 23,4 %. Из 1 564 крестьянских (фермерских) хозяйств ЭТЗ присутствуют только в 12 (0,8 % их общего количества). Очевидно, что использование отдельных элементов ЭТЗ в небольшом масштабе приводит к росту себестоимости и не обеспечивает получения экономического эффекта. Его демонстрируют хозяйства, применяющие весь комплекс ЭТЗ и на всей площади посева зерновых: урожайность у них выше на 40,0 %, себестоимость – ниже на 13,5 %, а рентабельность – выше почти на 14,0 %. В животноводстве наблюдаются такие же тенденции [17].

Следует отметить, что точное сельское хозяйство представляет собой систему программно-аппаратных решений, позволяющих автоматизировать процессы в отрасли и требующих больших инвестиций, которых у малых форм хозяйствования нет. Одним из направлений их зеленого развития является органическое сельское хозяйство – принципиально иная система, цели и задачи которой рассматриваются в контексте долгосрочного влияния сельского хозяйства на здоровье людей, экосистему и почву, где уравновешены интересы всех сторон – сельхозпроизводителей, потребителей и страны. Рынок органических продуктов динамично развивается: с 2000 г. за 20 лет он вырос более чем в семь раз (с 18 до 129 млрд долл. США). Grand View Research прогнозирует, что рынок продолжит свой рост со скоростью 10–12 % в год и к 2025 г. достигнет 212–230 млрд долл. и будет составлять от 3 до 5 % мирового рынка сельскохозяйственной продукции18.

В России лишь 0,1 % от всех земель сельскохозяйственного назначения являются органическими (392 тыс. га, 23 место в мире); наша доля в мировом рынке органической продукции составляет лишь 0,17 %, а для устойчивости этого сектора необходимо занимать как минимум 10–15 %. Незначительные объемы потенциального рынка органической продукции объясняются тем, что российский закон об органической продукции вступил в силу с 1 января 2020 г., а особенности органического производства предусматривают трехлетний переходный (конверсионный) период. У органического рынка страны есть перспективы достигнуть к 2035 г. производства органической продукции на 20–25 млрд евро (около 10 % мирового объема), из которого 10–15 млрд евро может составить экспорт и 5–10 млрд евро – внутренний рынок19. Таким образом, растущий значительный спрос на органические продукты на мировом и отечественном продовольственном рынке диктует необходимость

- использовать органические принципы хозяйствования в производстве высококачественного продовольствия.

Для развития органического сельского хозяйства в России существуют объективные условия, среди которых наличие главного ресурса – высокопродуктивных земель, выведенных из оборота, которые являются дефицитом во всем мире. Кроме того, количество используемых в нашей стране минеральных удобрений в десятки раз меньше, чем во многих странах мира (например, в 11 раз меньше по сравнению с США, в 23 раза – с Китаем).

Обсуждение и заключение. Органическое сельское хозяйство может стать одной из потенциальных точек роста для сельских поселений, о чем указывается в Стратегии устойчивого развития Российской Федерации на период до 2030 г. Модель целенаправленного перехода к органическому сельскому хозяйству включает две зоны ответственности: государства и агробизнеса. В зону ответственности государства должно входить:

-

– нормативно-правовое регулирование ОСХ , в том числе функционирование системы инспекции и сертификации, а также разработка и реализация государственных программ развития органического сельского хозяйства;

– субсидирование и адресное прямое финансирование процесса конверсии и постоянные субсидии агроэкологических мероприятий, покрытия расходов на сертификацию и инспектирование объектов ОСХ, затрат на биологические средства защиты, питания, ветпрепараты, кормовые добавки для животных и др.;

– информационно-консультационное обслуживание действующих и потенциальных органических товаропроизводителей, публикация и распространение материалов о лучших практиках;

– организация и финансирование научных исследований и образования в области ОСХ и доведение их результатов до реальной практики;

– популяризация здорового образа жизни , который складывается на 50 % из качественного и правильного питания органическими продуктами.

Зона ответственности агробизнеса может содержать:

– оценку условий для ОСХ на основе анализа объективной информации о качестве почв, определения степени антропогенной нагрузки, установления соответствия их для производства отдельных видов продукции;

– изучение теории и практики ОСХ на основе сбора необходимой информации, оценки преимуществ и возможных сложностей, апробации технологий органического производства на отдельных участках и последующим полным переходом на органические методы хозяйствования;

– повышение квалификации в области ОСХ за счет обучения на программах дополнительного образования, онлайн-курсах, стажировках;

– сертификацию производителя , внесение в Государственный реестр производителей органической продукции Российской Федерации, маркировка продукции;

– организацию сбыта и продвижения органической продукции через торговые сети, фирменные магазины, ярмарки, интернет-магазины, поставки на экспорт.

В 2020 г. в России создан и действует единый государственный реестр производителей органической продукции по российским стандартам20, который ведет Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Основанием для включения в реестр служит сертификат соответствия ГОСТ 339-80-2016, выданный аккредитованным органом по сертификации. Региональные законы об органическом сельском хозяйстве приняты в Воронежской области и Краснодарском крае.

В ПФО лидером в этой сфере является Республика Татарстан, где приняты Закон Республики Татарстан от 5 мая 2021 г. № 34-ЗРТ «О развитии производства органической продукции в Республике Татарстан» и Порядок предоставления из бюджета Республики Татарстан субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие производства органической продукции. Активным продвижением в практику ОСХ занимаются научные и образовательные организации республики. Уровень готовности сельскохозяйственных производителей к переходу на органические методы производства продукции оценивается в 35–40 %.

Проведенное авторским коллективом исследование показало, что для широкого распространения по территории России органического земледелия и животноводства предстоит масштабная работа как органов государственной власти и местного самоуправления, так и сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая сельское население.

От государства на федеральном уровне требуется: во-первых, сформировать необходимую законодательную базу и систему национальных стандартов и технических регламентов на органическую продукцию; во-вторых, организовать создание системы сертифицирующих организаций на всей территории страны; в-третьих, обеспечить государственную поддержку производителей органической продукции; в четвертых, активизировать научные исследования в профильных НИИ технологий органического земледелия и животноводства; в-пятых, организовать подготовку кадров по органическому сельскому хозяйству21.

Региональный уровень государственного управления должен:

‒ обеспечивать создание регионального законодательства ОСХ и реестров органических товаропроизводителей;

‒ определить уполномоченные органы по регулированию деятельности в сфере ОСХ;

‒ разработать программу развития органического сельского хозяйства, включающую определение ареалов размещения органического производства, меры и условия поддержки;

‒ создать аккредитованные сертифицирующие центры, утвердить требования к производству, переработке, маркировке и торговле органической продукцией;

‒ создать центры по информатизации, консультированию и маркетинговому сопровождению органической продукции22.

На уровне местного самоуправления целесообразно: 1) оценивать экологическое состояние территорий (в том числе земельных угодий), производственный потенциал и рынки сбыта; 2) оказывать помощь товаропроизводителям в разработке бизнес-планов производства органической продукции, подготовке документов и заявок в сертифицирующие организации на подтверждение органического статуса; 3) способствовать вхождению в ассоциации (союзы), кооперативы производителей органической продукции для оптимизации системы маркетинга и сбыта23.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в современных условиях основными трендами зеленого курса развития отраслей АПК и сельских территорий может стать переход на новую парадигму производства и отношения к окружающей среде за счет широкого распространения технологий точного земледелия и животноводства, органического сельского хозяйства, научного поиска новых технологических решений производства сельскохозяйственной продукции, подготовки специалистов, обладающих соответствующими компетенциями и зелеными навыками, формирование институциональной среды и ресурсосберегающей инфраструктуры.

Представленные в статье модели перехода на зеленый курс устойчивого развития сельских территорий и формирования органического сельского хозяйства могут быть полезны органам государственного и муниципального управления при разработке подходов к организации сельскохозяйственного производства на принципах зеленой экономики, специалистам АПК, представителям научного сообщества, интересующимся вопросами умного (точного) и органического сельского хозяйства.

Список литературы Концептуальная модель развития сельских территорий регионов на принципах зеленой экономики

- Бобылев С. Н. Экологические вызовы и «зеленая» экономика // Вестник МИТХТ. Сер.: Социально-гуманитарные науки и экология. 2014. № 1. С. 5-14. URL: https:// rosorganic.ru/files/Анализ органического рынка 2021 r.pdf (дата обращения: 24.04.2022).

- Бочко В. С. Зеленая экономика: содержание и методология познания // Известия уральского государственного экономического университета. 2016. № 3. С. 5-13. URL: https://jne.usue.ru/ru/-2016/534 (дата обращения: 24.04.2022).

- Терентьев Н. Е. Климатические риски и «зеленые» технологии: новые факторы развития компаний // Научные труды. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2011. Т. 9. С. 115-135. URL: https://ecfor.ru/publication/klimaticheskie-riski-i-zelenye-tehnologii-novye-faktory-razvitiya-kompanij/ (дата обращения: 24.04.2022).

- Prandecki K., Wrzaszcz W., Zielinski M. Environmental and Climate Challenges to Agriculture in Poland in the Context of Objectives Adopted in the European Green Deal Strategy // Sustainability. 2021. Vol. 13, issue 18. doi: https://doi.org/10.3390/su131810318

- Technological Innovation, Fiscal Decentralization, Green Development Efficiency: Based on Spatial Effect and Moderating Effect / Z. Yongming [et al.] // Sustainability. 2022. Vol. 14, issue 7. doi: https://doi.org/10.3390/su14074316

- Baba Ali E., Anufriev V. P., Amfo B. Green Economy Implementation in Ghana as a Road Map for a Sustainable Development Drive: A Review // Scientific African. 2021. Vol. 12. doi: https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00756

- Gkoltsiou A., Athanasiadou E., Paraskevopoulou A. T. Agricultural Heritage Landscapes of Greece: Three Case Studies and Strategic Steps towards Their Acknowledgement, Conservation and Management // Sustainability. 2021. Vol. 13, issue 11. doi: https://doi. org/10.3390/su13115955

- Nicli S., Elsen S. U., Bernhard A. Eco-Social Agriculture for Social Transformation and Environmental Sustainability: A Case Study of the UPAS-Project // Sustainability. 2020. Vol. 12, issue 14. doi: https://doi.org/10.3390/su12145510

- Biró K., Csete M. S., Németh B. Climate-Smart Agriculture: Sleeping Beauty of the Hungarian Agribusiness // Sustainability. 2021. Vol. 13, issue 18. doi: https://doi. org/10.3390/su131810269

- Toward a Conceptual Framework to Foster Green Entrepreneurship Growth in the Agriculture Industry / M. Savastano [et al.] // Sustainability. 2022. Vol. 14, issue 7. doi: https://doi.org/10.3390/su14074089

- Unay-Gailhard I., Bojnec S. The Impact of Green Economy Measures on Rural Employment: Green Jobs in Farms // Journal of Cleaner Production. 2019. Vol. 208. Pp. 541-551. doi: https://doi.org/10.1016/jjclepro.2018.10.160

- Effect of Agricultural Employment and Export Diversification Index on Environmental Pollution: Building the Agenda towards Sustainability / G. Jiang [et al.] // Sustainability. 2022. Vol. 14, issue 2. doi: https://doi.org/10.3390/su14020677

- FDI, Green Innovation and Environmental Quality Nexus: New Insights from BRICS Economies / N. Ali [et al.] // Sustainability. 2022. Vol. 14, issue 4. doi: https://doi. org/10.3390/su14042181

- Баландин Д. А., Баландин Е. Д., Пыткин А. Н. Развитие сельских территорий региона на принципах зеленой экономики // Вопросы инновационной экономики. 2019. Т. 9, № 3. С. 813-822. doi: https://doi.org/10.18334/vinec.9.3.40969

- Оборин М. С. Инновационные технологии «зеленой» экономики в сельском хозяйстве // Экономика. Налоги. Право. 2019. Т. 12, № 5. С. 90-100. URL: https:// elibrary.ru/item.asp?id=41331422 (дата обращения: 24.04.2022).

- Федотова Г. В., Сложенкина Г. В. Сценарии глобального прорыва сельского хозяйства России в рамках «зеленой» экономики // Аграрно-пищевые инновации. 2020. Т. 10, № 2. С. 20-32. doi: https://doi.org/10.31208/2618-7353-2020-10-20-32

- Завиваев Н. С., Якимова О. Ю., Мансуров А. П. Кластерный анализ эффективности использования элементов точного сельского хозяйства // Вестник НГИЭИ. 2021. № 12 (127). С. 82-94. doi: https://doi.org/10.24412/2227-9407-2021-12-82-94