Концептуальное конструирование орудий для основной обработки склоновых земель

Автор: Максимов Валерий Павлович, Ушаков Александр Евгеньевич

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование

Статья в выпуске: 1 (49), 2020 года.

Бесплатный доступ

Интенсивное использование на землях сельскохозяйственного назначения тяжелой энергонасыщенной техники привело к значительному переуплотнению пахотных земель. Очевидно, что переуплотнение почв является одной из основных причин, снижающих урожайность сельхозкультур. Эти особенно явно проявляется на склоновых землях, которые испытывают на себе многие дополнительные факторы деградации (дефляция, поверхностный смыв, обесструктуривание, сползание верхнего слоя почвы к подошве склона с образованием заболоченных участков), приводящие к потере урожайности до 12-15%. Особенности склоновых земель предъявляют повышенные требования к соответствующим технологиям работы. В части предпосевной обработки одним из наиболее эффективных является способ обработки склоновых земель, заключающийся в поперечной обработке почвы глубокорыхлителем с чередованием обработанных и необработанных полос, где необработанные полосы выполняют роль внутрипочвенной подпорной стенки. Однако существующие почвообрабатывающие орудия не могут качественно реализовать данный способ...

Концептуальное конструирование, глубокорыхлитель, склоновые земли, универсальный язык моделирования, объектно-ориентированный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/140249076

IDR: 140249076 | УДК: 502/504:631.311.5

Текст краткого сообщения Концептуальное конструирование орудий для основной обработки склоновых земель

Введение. Интенсивное использование на землях сельскохозяйственного назначения тяжелой энергонасыщенной техники привело к значительному переуплотнению пахотных земель, которые за последние 30 лет стали плотнее более чем на 20% [1]. Очевидно, что переуплотнение почв является одной из основных причин, снижающих урожайность сельхозкультур, так как препятствует проникновению влаги в глубь почвы, снижает инфильтрационные показатели к поверхностному стоку, нарушает капиллярный приток влаги из более глубоких сло- ев к поверхности. Эти недостатки особенно явно проявляются на склоновых землях, которые испытывают на себе многие дополнительные факторы деградации (дефляция, поверхностный смыв, обесструктуривание, сползание верхнего слоя почвы к подошве склона с образованием заболоченных участков), приводящие к потере урожайности до 12–15% [2, 3, 4]. Особенности склоновых земель предъявляют повышенные требования к соответствующим технологиям работы. В части уборочной и посевной техники эти вопросы решены путем специ- альных конструктивных решений [5, 6]. В части предпосевной обработки одним из наиболее эффективных является способ обработки склоновых земель [7], заключающийся в поперечной обработке почвы глубокорыхлителем с чередованием обработанных и необработанных полос, где необработанные полосы выполняют роль внутрипочвенной подпорной стенки. Однако существующие почвообрабатывающие орудия не могут в полной мере качественно реализовать данный способ. В связи с этим поиск рационального решения этой проблемы на основе методологии концептуального конструирования является актуальной задачей.

Цель работы. Обоснование технологических и технических решений повышения эффективности обработки склоновых земель на основе новых информационных технологий проектирования.

Предмет исследований. Технологии анализа и проектирования структуры орудия на базе объектно-ориентированного подхода.

Объект исследований. Методология концептуального конструирования орудия для обработки склоновых земель на основе универсального языка моделирования UML.

Методика исследований. Установлено [8], что до 70% общих причин несоответствия технического объекта техническому заданию связано с ошибками на начальном этапе проектирования, относящегося в терминах ЕСКД к стадии технического предложения. Применение современных методов анализа и синтеза структуры объекта минимизирует возможные ошибки и гарантирует получение на этой стадии оптимальной структуры орудия, наилучшим образом соответствующей функциональным требованиям технического задания. Объектно-ориентированное моделирование является одной из важнейших составляющих таких технологий.

Понимая под проблемой рациональный анализ рефлексивного осмысления несоответствия между существующей и желаемой системами [9] и отожествляя желаемую систему с техническим заданием, выделим две основные проблемы построения базового инварианта структуры технического объекта:

-

1) использование классического индуктивного, а не системного подхода к моделированию;

-

2) игнорирование современных технологий моделирования структуры орудия.

Одним из базовых принципов диалектического метода является принцип восхождения от абстрактного к конкретному, где посредством триады категорий «всеобщее – особенное – единичное» устройства или процессы рассматриваются как система [10]. Адаптируем философские категории естественными понятиями следующим образом: «всеобщее» в рассматриваемом случае семантически тождественно «абстрактному» в виде целей технического задания, «особенное» тождественно «объектному» в виде структуры некоторых объектов, которые по своему потенциальному функционалу могут реализовать абстрактные цели. Логически непротиворечивый переход от абстрактного к объектному обеспечивается применением методологии объектно-ориентированного анализа (ООА) [11]. Дальнейшая реализация триады в части «единичное» как «конкретное» осуществляется по известным стандартным методикам, позволяющим получить количественные характеристики полученных объектов.

Для согласованной работы всех участвующих в проектировании, производстве и эксплуатации технического объекта и использующих для этого в качестве поддержки системы CAE/CAD/CAM необходима соответствующая информационная поддержка на всех этапах его жизненного цикла. Эта поддержка осуществляется системой CALS (Computer Aided Logistics Support – компьютерная поддержка логистических процессов), которая не отвергает существующие автоматизированные системы проектирования и управления, а является средством их эффективного взаимодействия.

Результаты исследований и их обсуждение. Создание системы обработки склоновых земель (СОСЗ) следует начинать с разработки концептуальной модели, которая позволяет выполнить переход от структуры целей к структурной модели. При этом важным этапом является определение начальных концепт, на основании которых строится структура системы и прогнозируется её поведение. Предметноориентированные системы, такие как рассматриваемая СОСЗ, для поиска рациональной структуры используют специальные методы проектирования, методология которых базируется на системном подходе, использующем принципы декомпозиции, иерархичности, локальной оптимизации и комплексного осуществления процесса проектирования, включающего функциональный, конструкторский и технологический аспекты [11, 12, 13].

Методология концептуального конструирования представляет собой последовательность выполнения ряда процедур по декомпозиции целей, выделению структуры системы из среды, функционально-структурному анализу и т.д. и системному синтезу проектного решения [14]. Главным предметом системных исследований являются цели [12]. Цель является главным системообразующим фактором. Действительно, при ОСЗ на глобальную цель и её последующие декомпозиции, определяющие в итоге всю структуру системы, оказывают влияние не только состав почвы, глубина обработки, угол склона, влажность, но и используемые при этом технологии. Отметим, что отличительной особенностью ОО-методологий является описание эволюционирующих систем, что позволяет изменять состав системы, включая новые объекты и исключая устаревшие без урона её жизнеспособности.

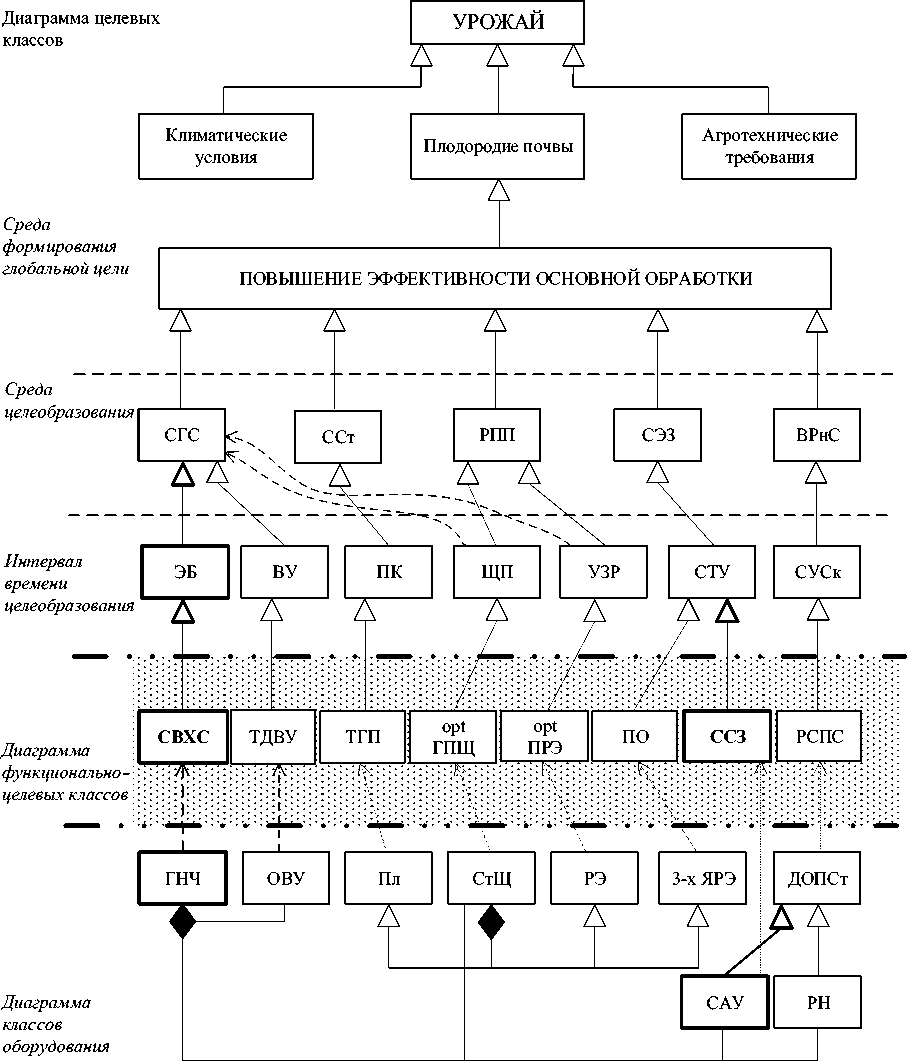

В качестве нотации представления СОСЗ применяем унифицированный язык моделирования UML (Unified Modeling Language), который включает набор графических элементов, используемых на диаграммах, и содержит правила для объединения этих элементов. В UML задействованы три типа моделирующих блоков [11, 13]: сущность, отношение и диаграмма. Сущности являются основой модели, отношения обеспечивают их привязку друг к другу, а диаграммы группируют наборы сущностей. Чаще всего диаграмма изображается в виде связного графа (диаграммы) с вершинами (сущностями) и ребрами (отношениями). Стандартный UML использует 9 типов диаграмм. В зависимости от вида и сложности системы для её описания могут быть задействованы только некоторые типы диаграмм. Для рассматриваемой СОСЗ достаточно использовать три стандартных диаграммы: классов, объектов и прецедентов. Отличительной особенностью разрабатываемого концептуального конструирования является расширение возможностей UML путем добавления в анализ новой диаграммы «функционально-целевых классов». Диаграмма «функционально-целевых классов» позволяет однозначно устанавливать диалектическую взаимосвязь целей с реализующими эти цели объектами через их функциональную общность.

Таким образом, формализуется переход от целей к объектам в виде тернарной диаграммы целевых классов, что делает возможным описание объектно-целевой структуры исследуемой системы [14]. Взаимосвязь классов в UML-моделировании отражается с помощью отношений, наиболее важными из которых являются зависимости (изображаются пунктирной линией со стрелкой на конце) наследования (сплошная с незаполненной треугольной стрелкой на конце), ассоциации (сплошная линия) и агрегации (сплошная с ромбовидной стрелкой на конце) [11, 13].

Анализ показал, что систему ОСЗ можно определить как «конечное множество функциональных элементов и отношений между ними, выделенное из среды в соответствии с известной целью в рамках определенного временного интервала» [12, 14]:

5 = < A,R,Z,SR, AT >

def , где S – система; A – множество элементов системы A = {ai}; R - множество связей, отношений между элементами системы R = {г} Z – структура целей системы; SR – среда целе-образования; AT - интервал времени целеоб-разования.

В общем виде методика структуризации целей системы, учитывающей среду целеобра-зования, включает семь уровней иерархии целей [12, 14], однако перечень используемых признаков может быть сокращен, а последовательность (порядок) их применения изменена. При анализе системы СОСЗ достаточно использовать 3-уровневую структуру целей. На рисунке показана разработанная объектноцелевая диаграмма классов (ОЦДК) системы СОСЗ.

Глобальная цель определяется видом конечного продукта, что и определяет окончательную конфигурацию системы. Среда формирования глобальной цели определена на основе определяющих задание документов и состоит из следующих элементов: Урожай , как интегральный показатель экономических и социальных функций почвы и накладываемые на него ограничения – Климатические условия , Плодородие почвы и Агротехнические требования .

Объектно-целевая диаграмма классов системы СОСЗ

Глобальная цель (Повышение эффективности основной обработки) формируется конкретным заказом, для осуществления которого создается СОСЗ. Среда целеобразования позволяет дифференцировать цели в соответствии с формируемыми требованиями. Таким образом, на уровне среды целеобразования имеем: Сохранение стерни (ССт); Разуплотнение подстерневой почвы (РПП); Снижение энергозатрат (СЭЗ), Возможность работы на склонах (ВРнС). Следующим уровнем иерархии, связанным отношениями наследования, является интервал времени целеобразования, где осуществляется дальнейшая декомпозия целей вышестоящего уровня: подцель СГС может быть декомпозирована на Внесение удобрений (ВУ); подцель ССт на Подрезание корней (ПК); подцель РПП на Щелевание почвы (ЩП) и Увеличение зоны разрыхления (УЗР); подцель СЭЗ на Снижение тяговых усилий (СТУ); подцель

ВРнС на Сохранение устойчивости склона (СУСк). Следующий уровень декомпозиции увязан с реализуемостью элементов системы. На этом этапе «функционально-целевого анализа» для осуществления логической взаимосвязи между целями и объектами следует оперировать не термином «подцель», а термином «функция», считая при этом, что «дерево целей» перерастает в «дерево функций» [12, 14]. В результате формируется переходная диаграмма функционально-целевых классов (ДФЦК), включающая следующие ФЦК: Точность дозирования вносимых удобрений (ТДВУ); Точность глубины подрезания (ТГП); Оптимизация геометрических параметров щелевателя (opt ГПЩ); Оптимизация параметров рыхлящих элементов (opt ПРЭ); Послойная обработка (ПО); Рыхление с созданием подпорных стенок (РСПС).

Перечисленные ФЦК, с одной стороны, наследуют подцели указанного уровня декомпозиции, являющиеся атрибутами целевых классов ВУ, ПК, ЩП, УЭР, СТУ, СУСк, а, с другой, формируя отношения зависимости, определяют набор функций конкретного класса оборудования, а именно, Оборудование внесения удобрений (ОВУ)→ТДВУ; Плоскорез (Пл)→ТГП; Стойка щелевателя (СтЩ)→ opt ГПЩ ; Рыхлящие элементы (РЭ) → opt ПРЭ; Трехъярусные рыхлящие элементы (3-х РЭ)→ПО ; Дополнительное оборудование поворота стоек (ДОПСт)→РСПС.

Эволюция ОЦДК связана с добавлением новых целей. Например, снижения совокупных затрат (ССЗ) на ДФЦК может быть отражено введением целевого класса ССЗ, связанного отношениями наследования с классами СТУ и СЭЗ. В ДКО достижение указанной цели связано с расширением функциональных задач оборудования за счет автоматического (САУ) изменения угла наклона стоек. Экологическая безопасность (ЭБ) отражается на ДЦК введением целевого класса ЭБ, связанного отношениями наследования с классами СГС и снижения воздействий ходовых систем (СВХС), который через отношение зависимости связан с глубоко-рыхлителем навесным чизельным (ГНЧ). Отношения наследования и зависимости перечисленных классов на рисунке выделены «жирным» и позволяют проследить последовательное движение от формулирования задачи, формализации ее в виде целевого класса до расширения функций оборудования СОСЗ.

Выводы. Приведенная методология концептуального конструирования СОСЗ позволяет путем интеграции диаграмм ДЦК, ДКО и ДФЦК разрабатывать структурную модель системы в виде тернарной ОЦДК. Такая модель позволяет формализовать взаимосвязи целей, инициируемых конкретными технологическими задачами, с элементами технологического оборудования, объединяя их через отношения агрегации в базовую структуру орудия для основной обработки склоновых земель. На основании полученных результатов сконструировано орудие, защищенное патентом РФ на изобретение [15].

Список литературы Концептуальное конструирование орудий для основной обработки склоновых земель

- Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации в 2017 году. - М.: ФГБНУ "Росинформагротех", 2019. - 196 c.

- Леонтьев, Ю.П. Влияние параметров мелиоративного рыхления на рабочие процессы / Ю.П. Леонтьев, А.А. Макаров // Природообустройство. - 2013. - № 2. - С. 97-101.

- Новые технологии обработки почвы / И.Б. Борисенко, Е.А. Иванцова, Ю.Н. Плескачев, А.Н. Сидоров // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. - 2012. - № 1. - C. 16.

- Bieniek, J. Straty ziarna w zespole czyszczącym wyposażonym w sito daszkowe / J. Bieniek, J. Banasiak, B. Lewandowski // Inżynieria Rolnicza, Kraków, 2010. - № 3 (63). - Р. 71-79.

- Сlaas. Products. Режим доступа: http://www.claasofamerica.com/company-claas-contact/claas-of-america/dealer-locator (дата обращения 01.11.2019).

- Сlaas. Режим доступа: http://www.claas.it/prodotti/ mietitrebbie/tucano-430-montana (дата обращения 01.11.2019).

- Михайлин, А.А. К вопросу об определении параметров области разрыхления / А.А. Михайлин, М.А. Бандурин, С.В. Филонов // Инженерный вестник Дона. - 2015. - № 4-2 (39).

- Шилен, В. Прикладная динамика. Численное моделирование механических систем в машиностроении / В. Шилен, П. Эберхард. - М.: Институт компьютерных исследований, 2018. - 246 c.

- Максимов, В.П. Проблемы имитационного моделирования динамики почвообрабатывающих агрегатов / В.П. Максимов // Мелиорация и водное хозяйство: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Шумаковские чтения) с международным участием, посвященной 130-летию со дня рождения академика Б.А. Шумакова, г. Новочеркасск, 24 окт. 2019 г., Вып. 17. Инновационные технологии мелиорации, водного и лесного хозяйства Юга России / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. - Новочеркасск: Лик, 2019. - Ч. 1. - С. 243-248.

- Новая философская энциклопедия: 2-е изд., испр. и допол. - М.: Мысль, 2010. - Т. 1. - С. 474-478.

- Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений / Гради Буч, Роберт А. Максимчук, Майкл У. Энгл, Бобби Дж. Янг, Джим Коналлен, Келли А. Хьюстон; пер. с англ. - 3-е изд. - М.: Изд. дом "Вильяме", 2017. - 720 с.

- Волкова, В.Н. Концепции современного естествознания: от физикализма к интегральным подходам / В.Н. Волкова // Прикладная информатика. - 2010. - № 1 (25). - С. 119-125.

- Мацяшек, Л.А. Практическая программная инженерия на основе учебного примера [Электронный ресурс] / Л.А. Мацяшек, Б.Л. Лионг; пер. с англ. - 3-е изд. - М.: Бином, 2012. - 956 с.

- Максимов, В.П. Концептуальное конструирование инновационных рабочих органов канатных экскаваторов / В.П. Максимов, Ю.В. Максимов // Инженерный вестник Дона. - 2013. - № 4.

- Пат. 2698280 РФ, МПК A01B 13/08 (2006.01), A01B 13/16 (2006.01); СПК A01B 13/08 (2019.02), A01B 13/16 (2019.02). Глубокорыхлитель для склоновых земель / Максимов В.П., Ушаков А.Е.; заявл. 29.05.2018; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 24.