Концептуальное обобщение социологических данных

Автор: Каныгин Геннадий, Полтинникова Мария, Корецкая Виктория

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Методология и методы

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

Социологические данные эмпирических социологических исследований существуют в виде документов текстовых редакторов, файлов статистических пакетов, электронных таблиц и других информационных структур разнообразных компьютерных программ. Практическое использование социологических данных в столь разнородных форматах существенно затрудняет работу исследователя. В статье доказывается, что причиной возникающих затруднений является практическая невозможность для социолога поддерживать соответствие между эмпирическими данными и быстро меняющейся социальной реальностью. Мы предлагаем инструменты графового контекстно-ориентированного онтологического моделирования в качестве средства поддержания такого соответствия, которое позволяет организовать коллективный сбор эмпирической информации с помощью заинтересованных граждан. В качестве примера применения наших инструментов мы рассматриваем концептуальную модель социальных отношений в профессиональном сообществе отечественных этнографов.

Социологические данные, концептуальное моделирование, коллективное формирование социального знания

Короткий адрес: https://sciup.org/142224005

IDR: 142224005 | DOI: 10.33491/telescope2019.305

Текст научной статьи Концептуальное обобщение социологических данных

Одной из широко распространенных форм знания об обществе являются социологические данные (СД). Социологические данные — это «структурированная и формализованная информация, собранная в ходе эмпирического социологического исследования»1.

Это определение выглядит слишком обще, поэтому в работах по методологии социологического исследования неоднократно предпринимались попытки специфицировать СД. Итогом таких попыток служит понимание того, что СД структурно неоднородны в двух смыслах: по своим форматам, упорядочивающим эмпирическую информацию и делающим возможным ее компьютерную обработку [Стрельникова, 2010; Татарова, 1999] и по источникам данных, благодаря которым существует сама возможность получить эмпирическую информацию [ibid].

Таким образом, проблемы прикладного применения СД, которые могут формулироваться в терминах их фактологической роли [Ядов, 2003], соответствия «социологическому объекту»2, корректности обращения социолога с данными [Бутенко, 2002] и других, характеризуют структурно неоднородные СД.

Структурная неоднородность СД сама способна создать проблемы их прикладного применения. Например, СД всегда появляются в процессе социальной коммуникации, или, как говорит И. Бутенко, в результате «человеческих взаимодействий, непосредственных и опосредованных» [Бутенко, 2002: 122]. Однако, в основе социальной коммуникации всех уровней организации общества лежат естественно-языковые метафоры [Lakoff, 1993; Урри, 2012], которые, будучи неотъемлемым атрибутом естественного языка, служат общим для всех уровней концептуальным инструментом, позволяющим формировать свои мнения о социальных процессах.

Именно неконтролируемое использование метафор [Каныгин, Полтинникова, Корецкая, 2017] способно сделать социологическое описание общества «литературной теорией» [Алле, 1994], страдающей неопределенно- стью терминов, утверждениями ad hoc и другими особенностями, которые не приветствуются научным сообществом.

В социологии общепринятым способом преодолеть метафорическую неопределенность естественно-языковых суждений является разработка специальных методических процедур, например, инструкций и техник интервьюирования, шкал, способов формирования выборок, компьютерных методов сбора социальной информации. А. Кравченко показывает, каким образом социальные ученые преобразуют метафоры в социологическое знание еще до появления в этом знании инструмента СД [Кравченко, 2016].

Как же выглядит и в каких структурах представлена «информация», которая, согласно исходному определению, является СД? Практика эмпирических социологических исследований показывает, что СД возникают и накапливаются в виде разнообразных структурных моделей, реализованных в составе многочисленных компьютерных программ. В числе таких моделей: документы текстовых редакторов, файлы статистических пакетов, электронные таблицы, собственные форматы систем компьютерного интервьюирования, реляционные базы данных и многое другое, что призвано обосновать выводы социолога.

Например, в исследовании профессиональных связей отечественных этнографов (см. [Винер, Дивисенко, 2018]) имеются документы Word, таблицы Excel, граф, построенный средствами Graphviz. Все указанные информационные объекты рассматриваются нами как эмпирические данные этого конкретного исследования. В любом другом эмпирическом социологическом проекте также имеются конкретные модели информации, которые передают «факты», призванные подтвердить социологические выводы.

Однако, все многообразие существующих структур данных, часто называемое big data, разработано в информатике исходя из задач, возникших вне социологической проблематики. В частности, нам представляется нерешенной проблема инструментального моделирования метафор, используемых в социальной коммуникации социолога и его информантов в процессе их совместного описания социальных процессов. Такое описание во всех эмпирических исследованиях сводится к СД. Однако изначально перед социологом не стоит задача получить именно файлы SPSS, заполненные таблицы Excel, текстовые документы или другие объекты, придуманные в информатике и заполненные данными в результате методических процедур социолога. Задачи исследователя состоит в том, чтобы собрать актуальную совокупность суждений информантов о социальных процессах, интересующих социолога и синтезировать многообразные суждения людей в единое социальное знание, т.е. знание о социальных процессах.

В силу этой задачи, научной проблемой оказывается выражение метафорической основы суждений информантов в виде компьютерной информации. Ввиду практической сложности учета многообразия мнений участников социальных процессов, социологи пользуются приемом, общим для количественной и качественной традиций. В количественной традиции этот прием называется выборкой, в качественной — теоретической выборкой. С помощью этого приема удается отказаться от самой идеи учета мнений всех заинтересованных ре-спондентов/информантов, указав ограниченный круг лиц, мнения которых отражаются в СД.

В количественной традиции такой прием приводит к тому, что каждый из респондентов вынужден формулируемые им метафоры по поводу «социологического объекта» укладывать в рамки утверждений «жесткой» анкеты, предложенной социологом. В качественной традиции — социолог сталкивается с проблемой интерпретации мнений тех информантов, кто оказался в теоретической выборке. Как отмечает П. Бэйзли, при рассмотрении собранных текстовых данных проблематично указать единую интерпретацию не только чужого, но и своего мнения [Bazeley, 2012]. Тем самым вопрос о том, в какой мере социолог учел в своих аналитических построениях метафоры информантов, вновь остается открытым.

Бесспорно, с помощью методических процедур социолога социологические метафоры превращаются в СД. Но, как отмечает Е. Головаха, «искусство интерпретации полученных данных нередко достигает творческих вершин, характерных для плодов художественного вымысла» [Головаха, 2012: 28] [цит. по: Кравченко, 2016: 129].

Современный уровень развития аналитических исследований в области социологии предполагает, что практическая реализация любых социологических инноваций должна привести к соответствующей информационной технологии. В частности, развитие информационных технологий в области социологической методологии, мы видим в оригинальных методах управления знаниями, которые, во-первых, сохраняют за рядовым участником социальных процессов возможности практического использования метафор при их описании; во-вторых, ставят под контроль совместной социальной коммуникации негативные последствия метафорических описаний, например, неоднозначность; в-третьих, позволяют инструментально унифицировать форматы социологических данных.

В развитие высказанных общих идей по совершенствованию инструмента СД мы предлагаем использовать графовые контекстно-ориентированные онтологические (ГКОО) методы управления знанием [Каныгин, Полтин- никова, 2016]. В работе [Каныгин, Полтинникова, Корецкая, 2017] мы продемонстрировали применение предложенных нами методов в качестве замены СД, представленных в виде текста. В предлагаемой публикации мы показываем, каким образом ГКОО методы позволяют преобразовать СД традиционного вида (таблицы Excel, dot-формат Graphviz3 и ассоциированный с ними текст) в семантическую сеть специального вида.

Социологические данныев прикладном социологическом исследовании

Дальнейшее изложение использует в качестве основы для сравнений инструментальных возможностей СД и концептуального моделирования работу [Винер, Диви-сенко, 2018] (далее — Проект). Это эмпирическое исследование рассматривается нами в качестве примера типичного использования эмпирических данных для описания социологической предметной области.

В Проекте рассматривается профессиональное сообщество отечественных этнографов. Предмет исследования — профессиональные связи (ПС), сложившиеся между членами этого сообщества. В качестве профессиональных связей рассматриваются: научное руководство, соучастие в написании научного сборника, совместная работа в одном учреждении, фактическое руководство.

Главной задачей Проекта является формирование представления об отечественных этнографах как сообществе профессионалов, сплоченных своей предметной тематикой. Для достижения этого наглядного результата авторам Проекта как раз потребовалось собрать эмпирические сведения, выражающие ПС в сообществе этнографов.

Проблемы сбора и применения эмпирических данных в указанном конкретном социологическом исследовании не охватывают весь круг задач, которые возникают в социологических проектах, строящих свои выводов на данных. Однако, инструментальное представление данных в совокупности с задачами конкретного исследования позволяет увидеть типовые узкие места. Они возникают, скорее, не из-за конкретного вида данных, а вследствие исследовательских интенций, воплощаемых с помощью методических процедур их сбора.

Структурные особенности эмпирических данных. Мы не критикуем процедуры сбора сведений Проекта, а подчеркиваем типичную проблему, которая видна на этом примере. С одной стороны, сведения о профессиональной деятельности сообщества этнографов собирают авторы Проекта. С другой, сами этнографы поставляют сведения о себе в разные хранилища информации: корпоративные сайты, социальные сети, кадровые службы и т.д. В результате, информация, предоставляемая самими людьми, оказывается разбросанной по разным местам, что крайне затрудняет ее практическое использование.

На этом примере мы хотим подчеркнуть, что «проблема обращения с данными» [Бутенко, 2002] вряд ли может быть решена с помощью «постоянной методологической рефлексии» [ibid: 129]. Концептуальный аппарат любого эмпирического исследования формируется не только социологом, но и другими участниками социальной коммуникации. Инструментально такое формирование является крайне запутанной системой отношений, практически формируемых в социуме, а не в области информационных технологий.

Социологическая предметная область. Полагаясь на М. Вебера, предложившего любое социологическое определение сводить «к действиям отдельных участников» [Гайденко, Давыдов, 2006: 65], мы считаем, что социологическая предметная область (СПО) представляет собой отношения между акторами, являющимися носителями знания о самой СПО. В числе таких акторов могут быть как отдельные граждане, так и общественные образования — субъекты власти, бизнес-структуры, предприятия, научные организации и т. п. Проект вполне удовлетворяет этому веберовскому принципу: ПС между этнографами — это отношения между акторами, работающими в области отечественной этнографии.

Возникает вопрос, как описывать искомые отношения между акторами СПО так, чтобы они смогли сами включиться в такое описание? В эмпирической части Проекта каждая ПС выражается одним словосочетанием и обозначает что-то законченное, одинаково воспринимаемое и единым образом формируемое для всего сообщества этнографов. Однако, любое представление о социальной реальности существует как более сложная конструкция, отражающая наблюдаемое взаимодействие социальных акторов. Например, ПС «соучастие в сборнике» предполагает наличие самого сборника, который, в свою очередь, возникает благодаря действиям «выпускающей» организации, существенной характеристикой сборника является его включенность в наукометрические базы, которые имеют своих разработчиков и многим другим обстоятельствам. Аналогично ПС «совместная работа в одном учреждении» предполагает существование организации, сотрудниками которой являлись конкретные этнографы. Представление об организации вводит в качестве аспекта этой ПС, например, ее ведомственную принадлежность, время существования и многое другое, что может конкретизировать при определенных условиях саму ПС.

Все эти дополнительные сведения могут быть либо учтены, либо отброшены социологом. Другими словами, авторам Проекта самим приходится решать, как следует понимать ПС в рамках проводимого им исследования. Каким образом учитывать «одобренные» коннотации социологических понятий в процессе проведения неизбежных в таких случаях разъяснений «социологических мнений»? Стандартной практикой такого учета в современном представлении о СД служит использование текста, с помощью которого социолог поясняет, что он имеет в виду, формируя свои данные в виде той или иной формальной структуры.

Но для понимания текста необходимо учитывать «большой контекст» относительно которого сформулированы его утверждения [Якобсон, Лезин, 2000]. Таким большим контекстом относительно ПС, рассматриваемых в Проекте, служат знания, которые содержатся в «головах людей» [Wagner, 2006]. Поэтому, проблема современного инструментария СД в том, что они не дают эффективных средств выражения и координации этих разрозненных людских знаний.

Социолог сам решает, принять или не принять коннотации, которые стоят за теми или иными социологическими понятиями. Тем самым исследователь берет на себя роль концептуального «супервизора», описывающего предмет своего исследования в своих собственных терминах. Не оспаривая эту роль, мы считаем необходимым также предложить социологу явно разъяснять, как его концептуальные построения соотносятся с интеллектуальной деятельностью других участников «коллективной концептуальной работы», без которой невозможно употребить ни одно социологическое понятие. Для этого предлагается концептуально простое решение. На фазе разъяснения социологических поня- тий, на которых основана работа с данными, предложить социологу вместо текста современные средства, уже нашедшие широкое применение в информационных технологиях [Каныгин, 2016].

Инструментально замена состоит в том, чтобы предоставить социологу возможность устанавливать связи социологических понятий не с помощью текста, а путем создания семантической сети, выражающей связи СПО. Попутно такая сеть создает возможность унификации многообразных форматов СД.

Для Проекта наше предложение означает, что мы стремимся заменить три вида его эмпирических данных: таблицы Excel, dot файл для Graphviz и тексты пояснений, включая статью, на единую семантическая сеть, которая объединила бы фактический материал, собранный в исследовании, и концептуальные построения.

Внешние и внутренние акторы СПО. В Проекте видно разграничение «концептуальных ролей», которое обусловлено предметной областью Проекта: профессиональными связями между этнографами. Носители знаний об этих профессиональных связях — сами этнографы. Однако, чтобы сформулировать эти знания этнографы вынуждены пользоваться понятийным аппаратом, который разработан помимо их предметной области. Таким образом, можно считать этнографов внутренними акторами предметной области Проекта. Но понятийный аппарат, разработанный вне их профессиональных взаимоотношений, также создается не сам по себе, а усилиями явных или неявных социальных акторов. Таких акторов мы считаем внешними.

Очевидно, что любая СПО описывается как внутренними [социальными] акторами, так и внешними [социальными] акторами, которые формируют понятийный аппарат, используемый внутренними акторами при описании собственных взаимоотношений. Социолог в таком представлении об СПО выполняет роль концептуального посредника между указанными группами акторов.

Внутренние и внешние акторы являются носителями знания о СПО. Для СПО носитель знания — рядовой участник социального процесса, обладающий соответствующей компетентностью и выражающий свои знания с помощью естественного языка.

В общем случае любая СПО — это, с одной стороны, система компетентностей разных социальных акторов, с другой, собственно описание СПО социальными акторами, чья деятельность обеспечивает её функционирование. Такое описание может иметь разный вид — документы, эмпирические данные, социальная сеть и т.п. Вне зависимости от вида любое такое описание осуществляет свое предназначение — оно соподчиняет действия акторов в процессе их функционирования как членов общества.

Различие в компетентностях представляется исходным в иерархии соподчинения, а социолог выступает интеллектуальным организатором коллективной работы по описанию социума.

Итак, мы предлагаем решать проблему накопления разнообразных структур эмпирических данных в социологии путем создания информационной технологии, которая, во-первых, позволяет сводить все эмпирические данные социологического исследования к единой наглядной структуре; во-вторых, дает внутренним акторам инструмент для выражения своих мнений о СПО, используя знания, предоставленные как внешними, так и внутренними акторами; в-третьих, ассистирует концептуальному «супервизору» в задаче координации знаний внешних и внутренних акторов при описании СПО.

Социологические данные как семантическая сеть

Теперь мы покажем на примере Проекта, каким образом можно представить его разноформатные эмпирические данные в виде единой семантической сети и поясним, что дает предлагаемая семантическая сеть в качестве инструмента коллективного описания СПО.

Основой всех эмпирических данных Проекта является сообщество этнографов. Каждый этнограф описывается в таблицах Excel кратким текстовым описанием. Члены сообщества находятся между собой в ПС, которые описаны с помощью языка спецификаций графов в программе Graphviz (dot-файлы) см. [Винер, Дивисенко, 2018]). Каждая профессиональная связь между этнографами кодируется вручную специалистом по обработке данных на языке спецификации графов, дублируя соответствующую информацию из таблицы Excel.

Граф, выражающий ПС между этнографами, задается соответствующей dot-спецификацией. На этом графе каждый из этнографов представлен в виде узла, а ПС обозначены ребрами между узлами. Вид линии ребра (сплошная, двойная, пунктирная и т.п.) выражает вид ПС (научное руководство, сотрудничество и т.п.). По графу можно визуально определить, в каких профессиональных отношениях находятся члены сообщества. Кроме того, имеются многочисленные текстовые пояснения, не представленные на графе и собранные в таблицы Excel.

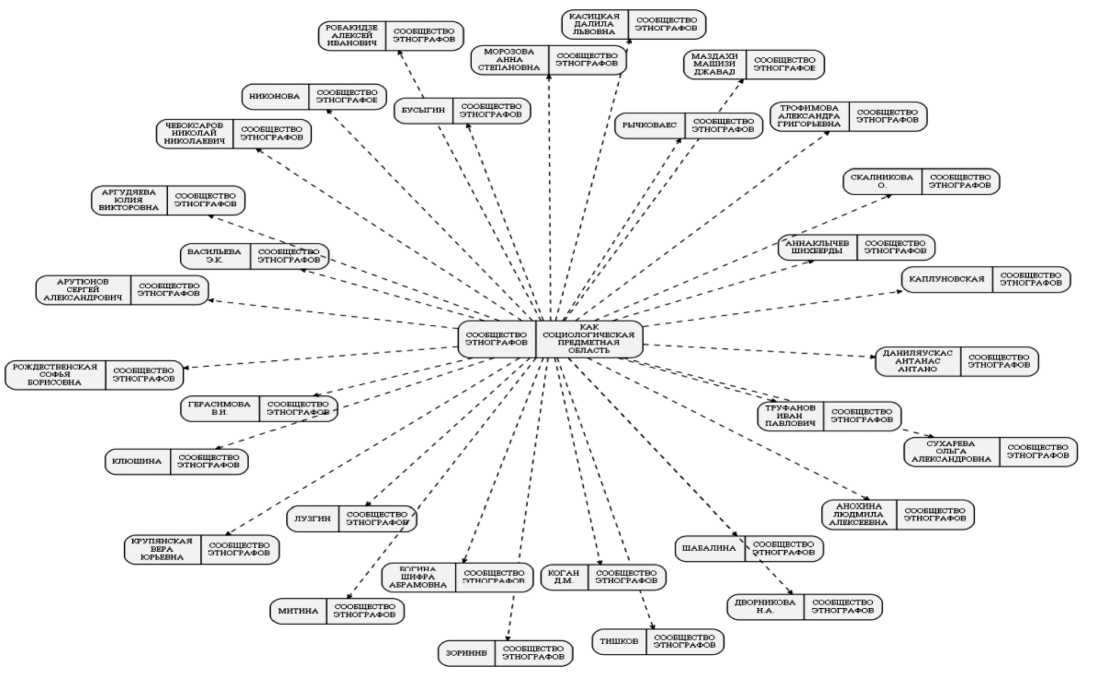

Для того, чтобы преодолеть неоднородность данных Проекта и создать условия для коллективного описания его СПО, мы преобразовали разнородные сведения об этнографах и их ПС к единому формату семантической сети. Инструментально мы импортировали сведения об этнографах из таблицы Excel Проекта в формат семантической сети (см. рис. 1).

Таким образом, мы получили возможность выражать с помощью концептуальной модели отношения между акторами СПО.

Особенности нашего подхода в том, что мы используем единый визуальный формат семантической сети, который позволяет носителям знания об СПО самим это знание формулировать и масштабировать. Кроме того, мы даем в распоряжение социолога средства, позволяющие учитывать при описании СПО практически существующее разделение компетенций, в рамках которого отдельные акторы высказывают свои мнения.

Рассмотрим реализацию этих особенностей на примере концептуального моделирования двух профессиональных связей, описанных в Проекте — научное руководство и соучастие в написании научного сборника.

ПС Научное руководство. При описании ПС Научное руководство мы руководствуемся тем, что каждый из нас является носителем некоторого знания о научном руководстве. Эти знания неполны и различны.

Отметим, что наш подход априори базируется на коллективном построении знания. В частности, говоря о научном руководстве мы предполагаем, что существует социально сложившаяся инфраструктура такого руководства, в рамках которой в той или иной степени разъяснено — кто может руководить, кем можно руководить, по поводу чего руководство осуществляется и многое другое, уже существующее в социуме в виде знаний отдельных его членов.

Социолог, как любой другой носитель знания, в своих представлениях как-то отражает подобную инфраструктуру. Когда социолог стремится в своем исследовании воспроизвести социальную реальность, он должен использовать устоявшиеся описания этой реальности. Кроме того, он должен объяснить, каким образом его терминология соответствует устоявшимся понятиям. Для решения этой задачи социологу необходимо, во-первых, явно различать зоны концептуальной ответственности социальных акторов или области их социально признанных компетенций. Во-вторых, иметь инструментальные средства, позволяющие рассчитывать на

Рис. 1. Сообщество этнографов, представленное семантической сетью с целью его дальнейшего структурирования в виде профессиональных связей между этнографами (ввиду ограниченности рисунка показана часть данных)

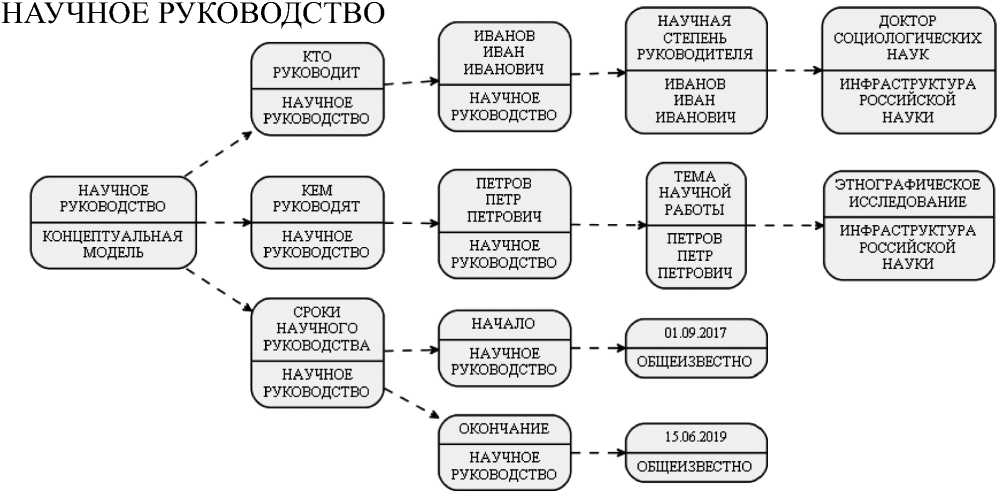

Рис. 2. Семантическая сеть, описывающая профессиональную связь

СКОЙ НАУКИ) возникнет семантическая сеть, вид и состав которой будет определен не нами, а этими «заинтересованными акторами». Понятия 01.09.2017 и 15.06.2019 — это даты, смысл которых общеизвестен, что выражено через контекст ОБЩЕИЗВЕСТНО.

Разнесение по областям определенности понятий, выполненное нами при описании ПС НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО, с одной стороны, является следствием различий компетентностей социальных акторов. С другой, — обоснованием утверждений самого социолога.

коллективное решение такой задачи.

Реализацию данного подхода иллюстрирует рис. 2, где представлена семантическая сеть, поясняющая понятие НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО4. Представленный граф наглядно показывает, какие понятия и семантические коннотации мы включаем в наше представление о научном руководстве.

На графе показаны области контекстной определенности каждого из использованных нами понятий. Большинство понятий определено в рамках наших собственных построений. Скажем, КЕМ РУКОВОДИТ, КТО РУКОВОДИТ и большинство других понятий мы рассматриваем в рамках нашего контекста НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО.

Однако четыре понятия ДОКТОР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, 01.09.2017 и 15.06.2019 мы считаем общим знанием и определяем в более общих контекстах (см. рис. 2).

ДОКТОР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК определяется в контексте ИНФРАСТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ НАУКИ. Это значит, что дальнейшие разъяснения этого понятия, в случае необходимости, следует искать не в наших построениях по поводу этнографов, а в более «общем концептуальном источнике». Этот источник мы назвали ИНФРАСТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ НАУКИ. Аналогично мы поступили с понятием ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, сняв с себя ответственность при разъяснении конструкта НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО уточнять, что такое ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.

Смысл такого делегирования «концептуальной ответственности» заключается в признании коллективности любого социального знания. Определяя социологические понятия, каждый член коллектива или сообщества соавторов социального знания должен явно указать, на кого он рассчитывает в совместной аналитической работе.

Инструментальные возможности ГКОО методов таковы, что семантическая сеть любой степени сложности может быть представлена как совокупность относительно несложных графов, создаваемых многообразными социальными акторами точно на тех же принципах, работа которых демонстрируется в статье. В частности, если с помощью заинтересованных акторов, фактически подразумеваемых нами под обозначением ИНФРАСТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ НАУКИ, детализировать понятие ДОКТОР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, то вместо одного узла (ДОКТОР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ИНФРАСТРУКТУРА РОССИЙ-

Мы рассматриваем концептуальные модели ПС НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО применительно к условным акторам, поскольку изучаем ситуацию общего положения, где основное внимание уделяется понятийным коннотациям, решающим задачу автоматического распространения этого отношения на все сообщество этнографов, а не персоналиям, представленным в составе прототипа.

ПС Соучастие в сборнике. Процесс концептуализации этой связи завязан на библиометрические показатели публикаций. Поэтому имеет смысл говорить о печатных изданиях в контексте СООБЩЕСТВО ЭТНОГРАФОВ, которые мы можем разъяснять через стандартные типы публикаций: монографии, статьи в журналах, статьи в научных сборниках и т.д. Например:

(ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ, СООБЩЕСТВО ЭТНОГРАФОВ)->

{(НАУЧНЫЕ СБОРНИКИ, СООБЩЕСТВО ЭТНОГРАФОВ); (ЖУРНАЛЫ, СООБЩЕСТВО ЭТНОГРАФОВ); (МОНОГРАФИИ, СООБЩЕСТВО ЭТНОГРАФОВ)}.

Вслед за автором Проекта, нас интересует только один тип печатного издания — научный сборник. Если нам понадобится добавить печатное издание типа книга, автореферат диссертации или какое-либо другое, мы всегда можем вернуться к этому разъяснению и дополнить его. Это делается влет, в силу масштабируемости семантической сети.

Далее мы разъясняем научные сборники в сообществе этнографов простым перечислением этих сборников: (НАУЧНЫЕ СБОРНИКИ, СООБЩЕСТВО ЭТНО-ГРАФОВ)->{(НАУЧНЫЙ СБОРНИК 1, ЛЮБОЕ), (НАУЧНЫЙ СБОРНИК 2, ЛЮБОЕ)};

Здесь НАУЧНЫЙ СБОРНИК 1 и НАУЧНЫЙ СБОРНИК 2 — названия сборников с необходимыми выходными данными. Контекст не уточняется, поэтому в качестве контекста стоит понятие ЛЮБОЕ. При желании эти имена всегда можно заменить чем-то конкретным или добавить к ним другие.

Далее выразим очевидный факт, что каждый сборник состоит из статей. Например, для сборника 1 и сборника 2 такое выражение может иметь вид :

(НАУЧНЫЙ СБОРНИК 1, ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ)-

>{(СТАТЬЯ 1, ЛЮБОЕ)};

(НАУЧНЫЙ СБОРНИК 1, ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ)-

>{(СТАТЬЯ 2, ЛЮБОЕ)};

(НАУЧНЫЙ СБОРНИК 2, ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ)-

>{(СТАТЬЯ 3, ЛЮБОЕ)}.

Здесь имена СБОРНИК 1 и СБОРНИК 2 обозначают

Рис. 3. Семантическая сеть, описывающая профессиональную связь СОУЧАСТИЕ В НАУЧНОМ СБОРНИКЕ

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

СООБЩЕСТВО

ЭТНОГРАФОВ

СТАТЬЯ

АВТОРЫ

X

НАУЧНЫЕ

СБОРНИКИ

СООБЩЕСТВО

ЭТНОГРАФОВ

ЖУРНАЛЫ

СООБЩЕСТВО

ЭТНОГРАФОВ

МОНОГРАФИИ

СООБЩЕСТВО

ЭТНОГРАФОВ

НАУЧНЫЙ СБОРНИК

НАУЧНЫЙ СБОРНИК

СТАТЬЯ

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

НАУЧНЫЙ СБОРНИК 2

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

СТАТЬЯ

АВТОРЫ

НАУЧНЫЙ СБОРНИК

СТАТЬЯ

СИДОРОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

СООБЩЕСТВО

ЭТНОГРАФОВ

ИВАНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ

СООБЩЕСТВО

ЭТНОГРАФОВ

ПЕТРОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

СООБЩЕСТВО

ЭТНОГРАФОВ

названия сборников, а СТАТЬЯ 1 , СТАТЬЯ 2 и СТАТЬЯ 3 — названия статей соответствующих сборников. Атрибутом статьи являются ее авторы. Этот факт мы форму-

кой в области информатики — блок-чейн, криптовалюта, информатизация госсуслуг и т.п., выражающегося в «интеллектуальной независимости» отечественных исследовательских сообществ, социологов и ИТ-специалистов.

Во-вторых, ввиду неожиданности конструктивистского решения известной проблемы многозначности любых социологических понятий. Решение состоит не в предъявлении всевозможных структур таких интерпретаций, а в создании инструментального аппарата, с помощью которого становится осуществимым коллективное построение и согласование концептуальных хитросплетений, возникающих в условиях коллективных действий при сов-

местно решаемой социальной задаче. Именно из-за не-проясненности такой задачи страдает как Проект, так и наши предложения по расширению трактовки эмпириче-

лируем так:

(АВТОРЫ, СТАТЬЯ 1)->{(СИДОРОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, ЛЮБОЕ)};

(АВТОРЫ, СТАТЬЯ 2)->{(ИВАНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, ЛЮБОЕ), (ПЕТРОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, ЛЮБОЕ)};

Обратим внимание, что одно и то же понятие АВТОРЫ разъясняется в трех разных контекстах: СТАТЬЯ 1, СТАТЬЯ 2 и СТАТЬЯ 3. Такой способ делает концептуальную модель более компактной и удобочитаемой.

Если после всего этого построить семантическую сеть для понятия ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ в контексте СООБЩЕСТВО ЭТНОГРАФОВ получим граф, в котором авторы статей видны в разъяснениях к этим статьям.

Построив указанные локальные связи, мы получаем возможность автоматически сгенерировать семантическая сеть, показанную на рис. 3. ПС соучастие в сборнике — это листья получившегося подграфа НАУЧНЫЙ СБОРНИК 1. Аккуратный автоматический перенос библиографической базы данных в подобную структуру позволил бы реализовать ПС соучастие в сборнике в полном объеме, а возможность скрывать то, что нас не интересует, на рис. 3 — подграф для научного сборника 2, делает эту сеть хорошо читаемой. Кроме того, каждая локальная связь, выражающая тот или иной аспект нашего знания о профессиональных отношениях этнографов, через их участие в научном сборнике, может строиться носителем такого знания независимо от его коллеги по совместной концептуальной работе. Тем самым мы получаем инструментальную возможность распараллелить огромную и трудоемкую деятельность по концептуализации СПО.

Заключение

Мы отдаем отчет в трудностях восприятия наших предложений. Однако предполагаем, что эти трудности возникают по ряду не зависящих от нас причин. Во-первых, ввиду известного концептуального разрыва между перформативным сдвигом в современной социологической методологии [Дудина, 2012] и актуальной темати- ских данных в социологическом исследовании.

В-третьих, предлагаемые инструментальные методы управления знаниями отличаются оригинальным механизмом связывания социологических понятий, ориентированным на коллективное описание социальных процессов, но не применяемым сегодня в информационных технологиях. Поэтому мы вынуждены заниматься разработкой ГКОО методов в процессе и по результатам их использования. Такую практику мы считаем отвечающей современным тенденциям развития социальной методологии, но недооцениваемой в условиях «концептуального разрыва» (см. п. 1).

Список литературы Концептуальное обобщение социологических данных

- Алле М. Современная экономическая наука и факты//THESIS. 1994.№2. Вып. 4. С. 11-19.

- Бутенко И.А. Какого обращения заслуживают социологические данные?//Социологические исследования. 2002. № 1.C. 122-130. (http://www.isras.ru/files/File/Socis/2002-01/Boutenkapdf).

- Винер Б.Е., Дивисенко К. С. Социальная структура исследовательской области этнография/антропология города в российской этнологии//ЖССА. 2018. № 2 (в печати).

- Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. История и рациональность: социология Макса Вебера и веберовский ренессанс. М.: КомКнига, 2006.

- Головаха Е.И. Социология между художественным вымыслом и научным знанием//Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. Т. XV. No 3. С. 25-34.

- Дудина В.И. Эпистемологическая реконфигурация социального знания: от репрезентации к перформативности//Журнал социологии и социальной антропологии. -2012. -№ 3. -С. 35-50

- Каныгин Г. В., Полтинникова М. С., Корецкая В. С. Опыт построения социального знания на основе компьютерных онтологических методов//Социологический журнал. 2017. № 3. 125-143.

- DOI: 10.19181/socjour.2017.23.3.5367

- Каныгин Г.В. Компьютерные методы в социологии//Ядовские чтения: перспективы социологии. Сборник научных докладов конференции, СПб, 14-16 декабря 2015 г./Под ред. О.Б. Божкова, С.С. Ярошенко, В. Ю. Бочарова. СПб.: Изд-во «Эйдос», 2016. С. 343-354.

- Каныгин Г.В., Полтинникова М.С. Контекстно-ориентированные онтологические методы в социологии//Труды СПИИРАН. 2016. №5(48). С. 107-124.

- DOI: 10.15622/sp.48.6

- Кравченко А. И. Метафоры в социологии: новые перспективы или путь в никуда?//Социологические исследования. 2016. № 7. С. 124-133.

- Стрельникова А.В. Вторичные данные как информационный ресурс: специфика и порядок работы//Вестник РГГУ. 2010. № 3(46). С. 30-43.

- Татарова Г.Г. От постулатов эмпирической социологии к методологии анализа даннык//Социология: 4М. 1999. No 11. С. 51-71.

- Урри Дж. Социология за пределами обществ. Виды! мобильности для XXI столетия/Пер. с англ. Д. Кралечкина М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012.

- Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. -7-ое изд. -М.: «Добросвет». 2003.

- Якобсон В.А, Лезин Г.В. Компьютерный анализ текста законов Хаммурапи: формулирование основный понятий//Информационные технологии в гуманитарнык и общественный науках. Семантико-синтаксический анализ текстов. СПб: СПбЭМИ РАН, Вып. 10. 2000. С. 1-12.

- Bazeley P. 2012. «Regulating Qualitative Coding Using QDAS?» Sociological Methodology 42:77-8.

- Lakoff G. Contemporary Theory of Metaphor//Metaphor and Thought/ed. by A. Ortony. -2nd edition. -Cambridge: Cambridge University Press, 1993. -P. 202 -251.

- Wagner Ch. Breaking the Knowledge Acquisition Bottleneck Through Conversational Knowledge Management//Information Resources Management Journal, 19(1), January-March 2006. P. 70-83.