Концептуальные идеи выбора парадигмы образования в негосударственном экономическом вузе

Автор: Лопатухина Татьяна Александровна, Харченко Валерий Николаевич

Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu

Рубрика: Социально-экономические и общественные науки

Статья в выпуске: 4 (65) т.12, 2012 года.

Бесплатный доступ

Обоснован выбор парадигмы организации образовательного процесса в негосударственном экономическом вузе, который придает концептуальным идеям гармонизации вузовского образования, лежащим в основе теоретического построения, равновесный характер. Представлена авторская точка зрения о возможности вписывания требований базово-традиционной и личностно-ориентированной (развивающей) парадигм органично в рамки компетентностной парадигмы в соответствии с парадигмальной образовательной моделью.

Педагогическая парадигма, парадигма организации образовательного процесса, парадигмальные образовательные модели, базово-традиционная парадигма, личностно-ориентированная (развивающая) парадигма, компетентностная парадигма

Короткий адрес: https://sciup.org/14249848

IDR: 14249848 | УДК: 378.378.1

Текст научной статьи Концептуальные идеи выбора парадигмы образования в негосударственном экономическом вузе

Введение. Цель данной статьи - описание образовательных парадигм в историческом аспекте для того, чтобы решить задачу выбора определенной парадигмы для организации эффективного процесса обучения в негосударственном экономическом вузе. Следует констатировать, что выбор парадигмы образовательного процесса в вузе придает концептуальным идеям гармонизации вузовского образования, лежащим в основе теоретического построения, равновесный характер, т. е. определяет качественную характеристику образовательного процесса, обусловливаемую качеством каждого из бинарных компонентов - концептуальные идеи, с одной стороны, и выбранная парадигма, с другой. Актуальным и еще не решенным остается вопрос о выборе парадигмы для организации образовательного процесса.

Парадигма педагогическая, как считают Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров, В.А. Мижери-кова, - это совокупность теоретических, методологических и иных установок, принятых научным педагогическим сообществом на каждом этапе развития педагогики, которыми руководствуются в качестве образца (модели, стандарта) при решении педагогических проблем; это определенный набор предписаний (регулятивов).

Рассмотрим основные виды педагогических парадигм в соответствии с принципом историзма, чтобы предложить авторскую точку зрения на процесс их взаимодействия на основе анализа знаниево-центристской, гуманистической, личностно-ориентированного обучения, личностной и субъектно-личностной, коммуникативной, компетентностной, сетевой парадигм.

Знаниево-центристская парадигма - основана на субъектно-объектных отношениях. Она доминировала в образовании на протяжении тысячелетий. Процесс знаний осуществлялся в виде передачи знаний в готовом виде, при котором творческая, социокультурная составляющая учебного процесса минимизировалась. Эта парадигма в современной педагогике начинает терять свои главенствующие позиции, хотя продолжает рассматриваться в виде базовой и, следовательно, органично вливается в гуманистическую парадигму как основа, являясь при этом как бы точкой отсчета в системе координат образовательных парадигм. Как известно, в историческом развитии образования вначале акцент делался на решении вопросов о видах учебных заведений, а на определенной стадии развития актуальным стал вопрос о выборе образовательной парадигмы. Плодотворной оказалась не знаниево-центристская парадигма, а гуманистическая, выведшая знание на новый этап. Мы предлагаем знаниево-центристскую парадигму представлять в виде базовотрадиционной, тем самым подчеркивая ее статус, не утративший своей значимости в современных условиях.

Гуманистическая парадигма ставит в центр внимания развитие ученика, его интеллектуальные потребности и межличностные отношения. Разработкой теории гуманизации образования занимаются М.Н. Берулава, Г.Б. Корнетов, К.И. Осухова, В.П. Лежникова, Е.Н. Шиянова и др. Смыслом педагогического процесса становится развитие обучающегося, обращенность к его внутреннему миру, его индивидуальности.

Гуманистически-ориентированная дидактическая система ставит новые задачи образования, направленные на самореализацию ученика и учителя через усвоение системы общечеловеческих ценностей; новое содержание образования, соотнесенное с личными потребностями субъ- ектов учебного процесса; систему личностно-ориентированных методов и форм обучения, их выбор учащимися и учителями; демократический стиль педагогического и профессионального общения; включение деятельности учения в структуру процессов саморазвития и жизненного самоопределения личности обучающихся. Таким образом, продуцируется новая философия образования.

Логичное продолжение гуманистической парадигмы - развитие личностной парадигмы как системы педагогических идей, принципов и технологий, обеспечивающих синтез знаниево-стандартизированного и личностно-вариативного компонентов образования. Личностноориентированное образование - педагогический процесс, создающий условия для проявления личностных функций обучающегося: мотивации, выбора, смыслотворчества, самореализации, рефлексии и т. д. Функции личностного подхода: охрана (жизни, здоровья, прав человека); опора (помощь в самоутверждении); помощь в становлении положительной «Я-концепции».

Идея личностного подхода обосновывалась и развивалась Б.Г. Ананьевым, Б.Г. Выготским, А.Н. Леонтьевым, А.А. Бодалевым, В.В. Давыдовым, Л.И. Божович, Л.В. Занковым, В.П. Зинченко и др. Различают следующие виды личностного подхода: гуманно-личностный; личностно-деятельностный; личностно-развивающий. Авторство модели личностно-ориентированного образования принадлежит известному американскому психотерапевту Карлу Роджерсу.

Определенный практический интерес представляет проективная парадигма личностноориентированного обучения, разработанная Н.И. Алексеевым. Сущность личностно-ориентированного обучения связывается не только с уникальностью и самобытностью обучающегося, но и неповторимостью личности педагога, с одной стороны, а с другой - понятием «культурного акта», смысл которого заключается в создании обучающимися себя, своей личности посредством самоутверждения в культуре, что подробно разработано в концепция личностно-ориентированного образования Е.В. Бондаревской.

Культурологическая концепция личностно-ориентированного образования предложена Е.В. Бондаревской. В соответствии с этой концепцией образование - часть культуры, которая питается ею и влияет на ее сохранение и развитие через человека. Чтобы обеспечить восхождение человека к общечеловеческим ценностям и идеалам культуры, образование должно быть культуросообразным. Основным методом проектирования и развития должен стать культурологический подход, который предписывает поворот всех компонентов образования к культуре и человеку как ее творцу и субъекту, способному к культурному саморазвитию. Цель образования - найти, поддержать, развить человека в человеке, заложить все необходимое для развития самобытного личностного образа и достойного человека, диалогического взаимодействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией.

Ценностями гуманистической педагогической культуры, по мнению Е.В. Бондаревской, является не знание, а личностные смыслы учения ребенка; не отдельные (предметные) умения и навыки, а индивидуальные особенности, самостоятельная учебная деятельность и жизненный опыт личности; не педагогические требования, а педагогическая поддержка и забота, сотрудничество и диалог обучающегося и преподавателя; не объем знаний, не количество усвоенной информации, а целостное развитие, саморазвитие, личностный рост обучающегося.

Главной задачей педагогов и учащихся в концепции личностно-ориентированного образования Г.А. Цукермана названы саморазвитие и самовоспитание. Условия самовоспитания выглядят таким образом: введение в предмет через генетически исходное понятие, что позволяет обучающемуся строить гипотезы; нерепродуктивный способ взаимодействия с взрослым при инициации сотрудничества с преподавателем; взаимодействие со сверстниками с обсуждением различных точек зрения на проблему; взаимодействие с самим собой, меняющимся в ходе обучения при обнаружении, фиксации и обсуждении содержания «Я-концепции»; обеспечение психологической безопасности работы группы, осуществление педагогической поддержки. Необходимые формы самовоспитания: уроки самопознания, разрешение этических ситуаций, тренинги.

Методология личностно-ориентированного образования последовательно разрабатывается многими педагогами, в частности, И.С. Якиманской, которая вводит понятие субъектного опыта в качестве ведущего для построения личностно-ориентированного образования, выстраивая субъектно-личностную образовательную парадигму. В методологии личностно-ориентированной школы И.С. Якиманская определяет цели, ключевые понятия, основные средства, требования к дидактическим пособиям, особенности образовательной среды. Развивая данные подходы, А.А. Плигин считает, что личностно-ориентированное образование предполагает изучение и учет субъектного опыта учащихся на различных логических уровнях: «Я-концепции», личностном своеобразии, особенностях характера, ценностных структурах, целях и мотивации, личностных смыслах, способностях и познавательных предпочтениях, разнообразии поведенческого потенциала [1].

Компетентностная парадигма основана на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленном опыте социально-профессиональной жизнедеятельности человека через компетентностный подход. Понятие «компетентностный подход» получило распространение в начале XXI в. в связи с дискуссиями о проблемах и путях модернизации российского образования. Компетентностный подход предполагает не усвоение обучающимся отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе, что позволяет развивать различные компетенции.

По мнению Н.Ф. Ефремовой, формированию компетенций способствует триада взаимосвязанных технологий: преподавание, обучение и оценивание. Установление связей между результатами обучения, стратегиями преподавания, учебной деятельностью и оценочными процедурами очень сложная задача, ее решением занимаются ученые и практики во всем мире [2].

Переход от формально-знаниевой к компетентностной парадигме в системе высшего образования инициировал Болонский процесс. Между тем мы наблюдаем поляризацию мнений специалистов относительно понятий, вводимых в педагогический тезаурус компетентностной парадигмой (компетенция, компетентность, компетентностный подход), они порой диаметрально противоположны: от признания за ними инновационного (эвристического) значения до отношения к ним как к смене вывески на старинном сооружении, именуемом «знания, умения и навыки».

А между тем в современной науке компетентностный подход - это диалог высшей школы с миром труда, средство углубления их сотрудничества и восстановления в новых условиях взаимного доверия. Взаимоотношения с работодателями строятся на компетентностном подходе, и именно поэтому обучающиеся отвечают их требованиям, т. е. палитра практических действий, связанных с тем, что они могут сделать, расширяется. В качестве примеров можно назвать следующие способности: проявлять осознанную инициативу; работать на самоконтроле; строить и исполнять жизненные проекты и планы; понимать ценности и установки по отношению к конкретной цели; чувствовать уверенность в себе и преодолевать трудности; мыслить самостоятельно и оригинально; адаптироваться в новой для себя ситуации; применять имеющиеся знания для анализа неотложных ситуаций; идти на обоснованный риск; использовать новые идеи и инновации для достижения целей; быть готовым заниматься организационным и общественным планированием; мыслить самостоятельно и оригинально; замечать проблемы и искать оптимальные пути их решения и др.

Компетентностный подход интенсивно разрабатывается такими специалистами, как В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, Н.Ф. Ефремова, И.А. Зимняя, Э.М. Калицкий, А.Д. Лашук, А.В. Макаров, Н.А. Селезнева, Ю.Т. Татур, П.И. Третьяков, В.Д. Шадриков, В.В. Сериков, Г.К. Селевко, А.В. Хуторской и др.

Сетевая парадигма представляет переход к моделированию и проектированию заданного развития личности. Сетевая образовательная парадигма базируется на том, что современная картина мира не может быть описана в рационалистических традициях, опираясь лишь на абстрактную логику и дискретные понятия.

Методологическая платформа сетевой образовательной стратегии плодотворно разрабатывается. М.Н. Берулава, Г.А. Берулава считают, что она базируется на том обстоятельстве, что если раньше Интернет-среда являлась в большей степени источником информации, то теперь все более используется пользователями для авторского наполнения. Сеть предназначена не только для расширения коммуникации, получения информации, но и для сотрудничества, мониторинга процесса образования, получения опыта профессиональной деятельности [3, 4]. Таким образом, сфера взаимодействия обучающихся в значительной степени должна быть смещена в сферу виртуального пространства Интернета, где они могут совместно решать поставленные перед ними проблемы, а также проблемы, которые они формулируют самостоятельно.

Для организации эффективной деятельности негосударственного экономического вуза необходимо осуществить выбор. Наш выбор опирается на теорию И. Подласова, а в ней выбор, по определению И. Подласова, есть определение главного, поскольку наша жизнь - сплошной и беспрерывный выбор. Его механизм является непрерывной цепью все нарастающих по силе решений, где конечный результат трудно предугадать. Выбор зависит только от наших знаний, умения понимать ситуацию, анализировать, прогнозировать, выстраивать логическую последовательность событий для получения желаемых следствий [5].

Выбор нацелен на решение вопроса об образовательной парадигме для негосударственного вуза, целеполагание которой с нашей точки зрения, направлено на осуществление миссии негосударственного экономического высшего учебного заведения, задача которой - обеспечение высокого профессионального уровня образования и формирования гражданских, нравственных качеств личности в условиях интеграции Ростовского института защиты предпринимателя в конкурентоспособное образовательное, научное и информационное сообщество [6].

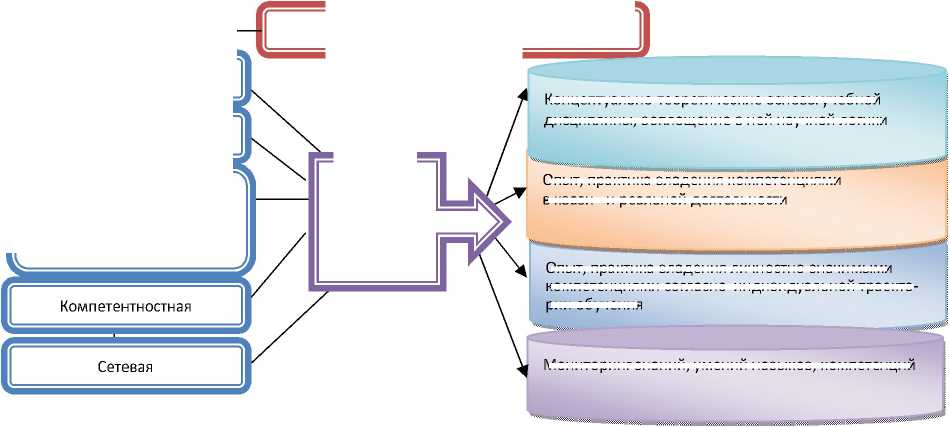

Выбор сделан в пользу гармонизации парадигм потому, что процесс гармонизации образовательных парадигм имеет целевую направленность, базирующуюся на концептуальнотеоретических основах процесса выбора учебной дисциплины, научной логики; на опыте и практике владения профессиональными компетенциями в формате высшего профессионального образования и личностно-значимыми компетенциями в формате индивидуальной траектории обучения личности; на регулярном мониторинге, которому подвергаются знания, умения, навыки, компетенции (см. рисунок).

Образовательные парадигмы

Гуманистическая

Целевая направленность парадигм

Личностная: личностноориентированная; субъектно-личностная

Знаниево-центристская

Мониторинг знании, умении навыков, компетенции

Концептуально-теоретические основы учебной дисциплины, воплощение в ней научной логики

Опыт, практика владения компетенциями в квази- и реальной деятельности

Опыт, практика владения личностно-значимыми компетенциями согласно индивидуальной траекто рии обучения

Гармонизация образовательных парадигм в негосударственном экономическом вузе

Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволяет предоставить результаты:

-

- систематизировано описание образовательных парадигм;

-

- аргументировано новое определение термина «базово-традиционная парадигма»;

-

- предложено качественно новое понятийно-терминологическое лексическое поле;

-

- представлен перечень необходимых способностей обучающихся негосударственного экономического вуза, позволяющих наладить взаимоотношения с работодателями;

-

- констатированы возможности подхода в виде гармонизации образовательных парадигм к воспитанию и самовоспитанию личности обучающегося, которые позволят ему конструировать личностные образовательные траектории, а также карьерных вызовов в соответствии с государственными и общечеловеческими ценностями.

Список литературы Концептуальные идеи выбора парадигмы образования в негосударственном экономическом вузе

- Плигин А.А. Личностно-ориентированное образование: история и практика: монография/А.А. Плигин. -М.: КСП+, 2003. -С. 13.

- Ефремова Н.Ф. Подходы к оцениванию компетенций студентов-первокурсников/Н.Ф. Ефремова//Высш. образование в России. -2010. -№ 4. -С. 43-48.

- Берулава М.Н. Методологические основы инновационной сетевой концепции развития личности в условиях информационного общества/М.Н. Берулава, Г.А. Берулава//Вестн. ун-та Рос. акад. образования. -2010. -№ 4.

- Берулава Г.А. Методологические основания развития личности в высшей школе с позиции сетевой образовательной парадигмы/Г.А. Берулава//Развитие личности в образовательных системах: материалы докладов XXX междунар. психолого-педагог. чтений. -Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2011. -Ч. 2. -584 с.

- Подласый И. Энергоинформационная педагогика/И. Подласый. -М.: Дата Сквер, 2010. -С. 216-217.

- Паршин А.В. Условия и факторы управления качеством компетентностно-ориентирован-ного образования в негосударственном высшем учебном заведении: монография/А.В. Паршин, В.Н. Харченко; Рост. ин-т защиты предпринимателя. -Ростов н/Д: Изд-во АкадемЛит, 2008. -144 с.

- Байер И.В. Психолого-педагогические технологии развития профессионального мастерства кадров управления/И.В. Байер, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов и др. -М., 1997.

- Ефремова Н.Ф. Оценочная деятельность педагога при компетентностном обучении/Н. Ефремова//Развитие личности в образовательных системах: материалы докладов XXX международ. психолого-педагог. -Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2011. -Ч. 2. -584 с.

- Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному: пособие для учителя/А.В. Хуторский. -М.: Владос-Пресс, 2005. -С. 383.