Концептуальные основы формирования механизма регулирования региональных рисков как фактора устойчивого экономического роста

Автор: Буянова Марина Эдуардовна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 1 т.8, 2020 года.

Бесплатный доступ

Происходящие в регионах России модернизационные преобразования социально-экономических процессов во многом характеризуются высокими уровнями динамичности и неопределенности, а также многовариантными эффектами как позитивного, так и негативного характера, порождающими многочисленные угрозы и риски устойчивого безопасного развития социохозяйственных систем, что актуализирует необходимость научного познания условий и факторов возникновения рисков и способов управления ими. В данной работе уделяется внимание исследованию адекватных методов и инструментов регулирования рисков социально-экономического развития регионов в системе целостного механизма обеспечения устойчивого экономического роста. Выделяются характерные региональные особенности и потенциал применения таких методов управления рисками, как уклонения, компенсации, локализации и диссипации, рассматриваются успешные практики их применения в Волгоградском регионе. Предлагается концепция механизма регулирования рисков региональной экономики, включающая систему направлений и мер государственного воздействия на социально-экономические процессы и хозяйствующие субъекты (регулирование «сверху»), а также методы и средства, с помощью которых данные субъекты оказывают влияние на риск в регионе (регулирование «снизу»). В процессе проведения поэлементного анализа механизма регулирования рисков были выделены его атрибуты - системность, сложно- и многоструктурность, результативность, систематизированы субъектно-объектные и функциональные характеристики в зависимости от уровня хозяйствования - национальный и региональный. Предлагаются приоритетные направления регулирования социально-экономических процессов, обеспечивающие конкурентоспособное, устойчивое и безопасное развитие региона: цифровизация отдельных рынков и отраслей; совершенствование институциональной среды; развитие инфраструктуры инновационной деятельности, направленной на повышение эффективности коммерциализации инноваций.

Регион, социохозяйственная система, региональные риски, механизм регулирования рисков, методы регулирования рисков, региональная государственная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/149131951

IDR: 149131951 | УДК: 332.1(470+571):330.131.7 | DOI: 10.15688/re.volsu.2020.1.13

Текст научной статьи Концептуальные основы формирования механизма регулирования региональных рисков как фактора устойчивого экономического роста

DOI:

Цитирование. Буянова М. Э., 2020. Концептуальные основы формирования механизма регулирования региональных рисков как фактора устойчивого экономического роста // Региональная экономика. Юг России. Т. 8, № 1. С. 144–154. DOI:

Постановка проблемы

В процессе перехода регионов России к Неоиндустрии 4.0, как основной детерминанты экономического роста, необходимо обеспечить условия устойчивой поддержки на высоком уровне инновационной способности российского общества. Этот переход должен быть осуществлен в научно-технической и социально-экономической политиках посредством реализации целевых программ развития, наращивания ресурсной базы и инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных кадров, реализации инновационных проектов, опирающихся на традиционные ценности и развитые институты.

Современный процесс общественного развития характеризуется качественными преобразованиями во всех аспектах социально-экономических отношений. Благодаря цифровизации экономических и производственных процессов, внедрению технологий искусственного интеллекта, больших данных, Интернета вещей и Интернета ценностей (блокчейн), передовой робототехники обеспечиваются автоматизация и взаимосвязанность, которые меняют саму парадигму организации и эффективности производства, обеспечивая прирост темпов развития экономики посредством получения дополнительных конкурентных преимуществ [Спартак, 2018; Шваб, 2016]. Этот прирост будет тем заметнее и ощутимее, чем быстрее прогрессируют информационные технологии, биотехнологии, нанотехнологии и когнитивная наука [Степанюк, 2017].

Вместе с тем рождающиеся на наших глазах прорывные инновации в технологиях с высокой скоростью меняют не только технико-технологические основы экономики, но и кардинально воздействуют на многие процессы в социальной сфере, что актуализирует необходимость осмысления и глубокого анализа результатов и последствий достижений человечества в сфере высоких технологий. Эти результаты в большинстве случаев характеризуются высокими уровнями динамичности и неопределенности, а также многовариантными эффектами как позитивного, так и негативного характера, порождающими многочисленные угрозы и риски устойчивого безопасного развития социохозяйственных систем.

Таким образом, основной задачей, требующей своевременного решения, является формирование механизма регулирования рисков развития социально-экономических систем на национальном и региональном уровнях.

Обсуждение и результаты

Концепция формирования механизма регулирования рисков

Под регулированием в общем смысле понимают: направление развития, движения чего-либо с целью привести в порядок, систему; приведение механизмов и их частей в такое состояние, которое обеспечивает нормальную и правильную работу системы [Большой энциклопедический словарь, 1997].

К основным реалиям современного развития, требующим адекватного изменения механизма его регулирования, относятся:

– технико-технологические, социальные, организационные, информационные, экономические структурные сдвиги, новации в системе управления, дифференциация и интеграция трудовых и производственных функций хозяйствующих субъектов;

– техногенная модификация технологической и социальной среды на основе NBIC-конвергенции;

– глобализация мировой хозяйственной системы и рыночной конъюнктуры;

– эволюция информационных технологий, появление новых форм информационного взаимодействия, интеграция глобальных информационных сетей [Буянова, Аверина, 2019].

Соответственно, трансформируется механизм регулирования рисков развития региональных социально-экономических систем, являющийся, с одной стороны, частью общехозяйственного механизма, с другой – его специфической формой. Следовательно, данный механизм определяется посредством специфических атрибутов и свойств, но сообразуется с целеполаганием, структурной составляющей, общим состоянием и функциями общехозяйственного механизма регулирования развития системы. Кроме того, открытость и потенциал адаптации системы регулирования рисков позволяют учитывать воздействия внешней (по отношению к региональной системе) и внутренней (деятельность хозяйствующих субъектов) среды.

Атрибуты механизма регулирования рисков

Как и любая система, механизм регулирования рисков регионального развития характеризуется такими атрибутами, как системность, сложно- и многоструктурность, результативность.

Системность – это свойство, предполагающее способность рассматриваемого механизма учитывать и регулировать риск как неотъемлемый элемент социально-экономической системы.

Представление о риске как неотъемлемом элементе системы вытекает из теории конфликтов, характеризующей риск как результат конфликтной ситуации между субъектами экономических отношений (индивидами, их группами, организациями и предприятиями, различными структурами власти), в основе которой лежат не- удовлетворенные потребности их существования, выступающие источником опасности для социально-экономической системы, определяющие ее рискогенность [Гелбрейт, 1976; 1990; Дмитриев, Кудрявцев, 1998; Burton, Dukes, 1990].

При этом уравновешивающим потенциалом конфликтности становится институциональная подсистема, формирующая многообразные виды деятельности в рамках общих правил для обеспечения эффективных форм и методов согласования интересов взаимодействия экономических субъектов.

Сложно- и многоструктурность – свойство, предполагающее иерархичность принятия решений, обеспечивающее эффективное распределение полномочий и ответственности. Оно обусловливает возможность сочетания разнообразных методов управления в зависимости от продуцирования факторов рисков различной природы, учитывая специфические особенности конкретной ситуации, территории, где они проявляются, экономических интересов и потребностей индивидуальных пользователей.

Результативность понимается нами как возможность реагирования на изменения внешних и внутренних условий, в том числе и неблагоприятных, механизма регулирования рисков прежде всего с точки зрения обеспечения безопасности и устойчивости. Это подразумевает наличие у системы обратной связи, позволяющей генерировать эффективные решения, ориентированные на достаточно быстрое достижение искомого результата. В таком понимании измерителем указанного свойства у механизма регулирования рисков является его адаптивность – возможность не просто «приспособиться», а конфор-мироваться вместе с изменением условий, что предполагает способность преодолевать негативные последствия возникновения неблагоприятных ситуаций при минимальном объеме соответствующих ресурсов.

К атрибутивным свойствам рассматриваемого механизма относятся его субъектнообъектные и функциональные характеристики. Субъектами механизма регулирования рисков развития социально-экономических систем являются ее (системы) агенты – государство, макрорегион, регион, предприятия и организации, население, взаимодействующие в процессе реализации собственных экономических интересов. Объектом таких взаимодействий становятся риски, рисковые инвестиции капиталов, сами экономические отношения, продуцирующие риски.

К функциям субъектов механизма регулирования рисков относятся:

– изучение и оценка объектов воздействия (риск, рисковые вложения капитала, экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска);

– создание концептуальной модели реакции субъекта на факторы риска;

– оптимизация уровня интегрального риска посредством использования традиционных и специфических направлений и способов государственного регулирования, рыночного саморегулирования, внутрифирменного управления;

– контроль результатов по критерию оценки эффективности механизма регулирования (оценка безопасности социально-экономического развития).

Механизм регулирования рисков на региональном уровне

Уровень технико-технологического развития страны, ее научный потенциал, обеспеченность информационными ресурсами дают представление о влиянии технологий на эффективность бизнеса, который формируется и развивается на территории регионов РФ. При этом российские регионы оказались в трудной ситуации в связи с невыполнением ранее принятых решений о переформатировании направлений развития, модернизации национальной экономики и т. д. На данную ситуацию повлияли внешние проблемы, обострившиеся введенными мерами контроля со стороны Запада, ценовые колебания, а также переломные явления, обусловленные очередной ступенью эволюции. Так, при переходе от пятого к шестому этапу технологического развития выявляется кризис разноукладности региональных социохо-зяйственных систем [Buyanova, Mikhaylova, 2018].

Указанные факторы усугубляются высокой региональной дифференциацией и особенностями социально-экономического развития каждого региона России наряду с высоким уровнем пространственной неопределенности.

Следует также отметить, что многие российские регионы оказались в зоне слабой предсказуемости принимаемых решений, разобщенности интересов различных уровней управления и субъектов региональной экономики. Все действия сводятся к стабилизации отдельных сфер деятельности, что не гарантирует устойчивого экономического роста [Buyanova, Кalinina, Borisova, 2016]. Следовательно, регионы должны выработать соб- ственную политику обеспечения экономической безопасности на основе обобщенной концепции механизма регулирования рисков как основы обеспечения устойчивого экономического роста.

Механизм регионального регулирования риска включает совокупность направлений, функций, форм, методов и средств, с помощью которых региональные органы управления воздействуют на условия функционирования хозяйствующих субъектов. Кроме того, на уровень риска социально-экономического развития оказывают влияние сами хозяйствующие субъекты в регионе. Следовательно, механизм регулирования рисков развития региональных систем объединяет два вида усилий: «воздействие сверху» – государственное регулирование социально-экономических процессов регионального развития, обусловленных воздействием факторов внешней среды (процессами, происходящими на макроуровне); «воздействие снизу» – регулирование рисков развития со стороны предприятий (на микроуровне).

В разных научных источниках приводится широкий спектр методов регулирования рисков, которые целесообразно сгруппировать как методы уклонения, компенсации, локализации и диссипации риска.

Методы уклонения (в их числе встречаются и методы избежания) от риска наиболее распространены в региональном риск-менедж-менте. Эта совокупность методов предполагает принятие решений только при наличии абсолютной гарантии положительного результата (например, отказ от ненадежных партнеров, рискованных проектов, поисков гарантов, системы взаимного страхования и перестрахования).

Примером применения избежания рисков путем отказа от проекта может стать несосто-явшийся инвестпроект создания крупного овощеводческого комплекса по выращиванию и переработке овощей в ЮФО, планируемый к реализации на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области совместно с турецкой компанией «NASSAN». Общий объем вложений, планируемый к освоению, составлял более 3,5 млрд рублей. Одна из целей проекта заключалась в повышении энергоэффективности Волжской ТЭЦ [В Волгоградской области начинается строительство ... , 2014]. Однако иностранные инвесторы вынуждены были отказаться от проекта ввиду высоких политических рисков. Но избежание одних рисков влечет появление других (в данном случае – управленческих), тепличный бизнес очень энергоемок, поэтому вовлеченность

Волжской ТЭЦ значительно повысило бы ее энергоэффективность. Провал проекта во многом явился следствием проявления управленческого риска.

В настоящее время эту тепличную нишу занимает ООО «Овощевод» (ГК «Радеж»), не прибегающее к услугам энергосети. Конкурентным преимуществом компании являются собственные логистический центр и энергостанция (построена вместе с голландской компанией «Jenbacher», 1 кВт/ч =1,5 руб. при сетевой цене 3,97 руб., хотя электроподстанция находится в 2 км), а своя торговая сеть частично закрывает сбыт и решает проблему сетей [«Ботаника» начала продажу ... , 2015]. В рамках государственной федеральной и региональной программ, отмеченных в Инвестиционном меморандуме Волгоградской области, компания получает господдержку.

Нужно отметить, что выбор способа снижения рисков определяется множеством факторов. В первую очередь это зависит от размера компании. Так, только крупным компаниям целесообразно создание отдельных структурных подразделений или привлечение компании-аутсорсера для решения задач управления рисками при реализации крупных проектов. Например, компанией «Еврохим» в 2009 г. был создан специальный отдел по управлению рисками; через службы внутреннего аудита привлекались внешние и внутренние консультанты для контроля хода проекта по разработке Гремяченского месторождения Котельниковского района Волгоградской области и подготовки независимой отчетности ГОК (например, «Северодонецкий оргхим»).

Компенсация риска – метод регулирования, основанный на формировании механизмов упреждающего превентивного действия. К их числу относятся стратегическое планирование и прогнозирование, сценарное моделирование различных вариантов регионального развития, в том числе с учетом меняющихся внешних и внутренних условий и факторов трансформации мировой и национальной экономики. В систему компенсационных методов регулирования входят также создание резервной системы, компенсационных фондов в рамках различных союзов и ассоциаций на уровне как регионов, так и хозяйствующих субъектов.

Локализация риска – метод регулирования, применяемый в случае четкого выделения источников риска. Он используется для контроля, осуществляемого при выделении наиболее опасных видов деятельности, этапов работы (например, вен- чурные предприятия, дробление предприятий с выделением отдельных финансово независимых структур для выполнения рискованных проектов).

Диссипация риска – наиболее гибкий метод управления, который основан на распределении риска между участниками инвестпроекта или хозяйственного процесса с целью исключения концентрации риска на одном из них, например, горизонтальная и вертикальная интеграция деятельности компании, диверсификация отдельных видов деятельности, распределение ответственности между участниками или риска во времени. Результативность этого метода можно проиллюстрировать на примере частно-государственного партнерства, успешно реализуемого на территории Волгоградской области.

Рассматривая направления регулирования рисков развития региона на микроуровне (со стороны предприятий), необходимо отметить факторы, снижающие их результативность.

-

1. Нестабильное финансовое положение компаний (высокая доля убыточных компаний, снижение на 45 % числа прибыльных компаний) говорит о том, что политика принятия риска за счет собственных средств маловероятна. Еще одним важным моментом можно считать то, что у средних компаний региона отсутствует опыт построения эффективной системы управления рисками (за исключением холдинговых промышленных структур), а тем более – средства на это. Следует отметить, что основным способом снижения рисков, например рисков неплатежей, еще с 90-х гг. являются сложившиеся доверительные устойчивые отношения с партнерами.

-

2. В условиях экономической неопределенности и нестабильности, на которую указывают хозяйствующие субъекты, при текущей финансовой слабости со стороны компаний повышается вероятность избежания риска, не смотря на возможность получения прибыли. Эта политика может быть оправдана в сложившихся условиях только при гарантиях государства. Подобное происходит в настоящее время в области. Так, риски инвестиционных проектов (например, строительство нового маслоэкстракционного завода в Новоаннинске американской компанией «Каргилл») будут компенсированы налоговыми льготами. Ожидаемая прибыль покроет и расходы, связанные с модернизацией коммунальной инфраструктуры города. Это производство с высокой добавленной стоимостью принесет передовые технологии в регион и позволит ему стать

-

3. Самым доступным способом снижения рисков для хозяйствующих субъектов региона остается политика уменьшения вероятности и объема потерь путем диверсификации и страхования. Она характерна для компаний различных видов деятельности и масштаба.

лидером в новом направлении развития растениеводства. Масштабные инвестиции в промышленные производства подобного рода, которые были начаты несколько лет назад и столь необходимые для развития Волгоградского региона, являются наиболее защищенными от рисков поддержкой государства.

Как уже отмечалось, помимо комплексных действий оптимизации рисков хозяйственной деятельности на микроуровне, важнейшая роль в механизме регулирования рисков отводится активному участию региональных органов власти.

Регулирование риска посредством реализации государственной региональной экономической политики имеет приоритетную роль в обеспечении устойчивого экономического роста. Именно в регионах осуществляются все модернизационные преобразования, связанные с изменением структуры производства, его диверсификацией и обновлением, реализуются крупные проекты с отечественными и иностранными инвестициями, развивается предпринимательство, но при этом появляется широкий и разнообразный спектр рисков развития.

Механизм регионального регулирования риска включает «совокупность направлений, функций, форм, методов и средств, с помощью которых органы управления субъектов РФ оказывают запланированное регулирующее воздействие на среду функционирования хозяйствующих субъектов» [Buyanova, Кalinina, Borisova, 2016]. Необходимо также отметить, что детерминантой региональной государственной политики в области регулирования риска должна стать система государственного стимулирования регионального развития посредством обеспечения рискозащищеннос-ти всех видов деятельности на данной территории с помощью диверсификации экономики региона и реализации крупных приоритетных проектов на основе совместного с бизнесом участия.

Волгоградская область является одним из активных участников федеральных программ, направленных на поддержку индустриального сектора. Данный факт определяет динамику объемов производства в промышленности, а также темпы ее модернизации. В 2018 г. объем инвестиций в экономику Волгоградской области составил 184,4 млрд руб. [Волгоградская область в цифрах, 2019].

Регион активно участвует в госпрограммах Минпромторга России и программах Фонда развития промышленности. В 2018 г. в Волгоградской области создано и модернизировано 16 производств и производственных участков, обеспечено создание 2 619 высокоэффективных рабочих мест. Кроме того, проинвестировано 25,0 млрд руб.:

-

– Волжский трубный завод завершил комплексную программу модернизации производства (1,5 млрд руб. инвестиций), что позволило увеличить темпы работ и нарастить объемы по отгрузке труб и выплавке стали;

-

– на заводе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепе-реработка» заработала новая солнечная электростанция (1,5 млрд руб. инвестиций); завершилась реализация ряда других инвестпроектов: созданы новые мощности по хранению и транспортировке нефтепродуктов, заменены печи на установке вторичной перегонки бензина и др. (7,5 млрд руб. инвестиций);

-

– завод «Кузница» (г. Камышин) завершил масштабную программу модернизации цеха по производству штампованных заготовок для нефтегазовой промышленности и железнодорожного транспорта (1,5 млрд руб. инвестиций);

-

– компания «Изобуд-Юг» (г. Волжский) наладила выпуск нового вида негорючих теплоизоляционных стеновых панелей (0,7 млрд руб. инвестиций, 15 рабочих мест);

-

– в тестовом режиме начал работу научно-исследовательский производственный медицинский центр на базе Волгоградского медицинского университета (около 1,0 млрд руб. инвестиций, 162 рабочих места);

-

– Волгоградский керамический завод освоил новый вид продукции – керамогранит (0,8 млрд руб. инвестиций, 100 рабочих мест);

-

– Волгоградский филиал «Северсталь канаты» завершил очередной этап проекта по производству восьмипрядных специальных канатов (653 руб. инвестиций) [Отчет губернатора Волгоградской области ... , 2018].

Федеральные среКalinina A., Borisova дства были направлены на модернизацию производства, прямую компенсацию оборотных средств, финансирование научных разработок и возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам.

Промышленные предприятия Волгоградской области активно участвуют в реализации 12 федеральных отраслевых планов импортозамещения, о чем свидетельствует рост: объема производства импортозамещающей продукции (в 2018 г. до 57,0 млрд руб., 109,3 % к 2017 г.), количества предприятий-производителей (в 2018 г. – 58, 2017 г. – 53, 2016 г. – 44), видов импортозамещающей продукции (2018 г. – 80, 2017 г. – 75, 2016г. – 57). За 2015– 2018 гг. волгоградскими предприятиями отгружено импортозамещающей продукции на сумму более 184 млрд рублей.

Представителями региональной власти по Волгоградской области впервые в стране было подписано соглашение о сотрудничестве с федеральным Фондом развития промышленности, с помощью которого ЗАО «НПО “Ахтуба”», Волгоградский керамический завод и Волгоградский алюминиевый завод уже привлекли почти 477 млн руб. льготных займов на развитие своих производств. Региональным фондом развития промышленности, действующим с 2017 г., реализуются совместные с федеральным Фондом развития промышленности программы поддержки, позволяющие волгоградским предприятиям получать доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. Данную поддержку получили 4 промышленных предприятия региона (АО «ТЕКСКОР», ООО НПП «КФ», ООО «Константа-2» и АО «Вол-тайрПром») на общую сумму 208,0 млн рублей.

Основным направлением деятельности в сфере промышленности на 2018 г. было формирование условий, необходимых для развития как уже действующих, так и открытия новых промышленных производств в регионе. Однако усиление конкуренции со стороны зарубежных производителей (на фоне низкой конкурентоспособности отечественной продукции и невысокой инвестиционной активности) увеличивает риски хозяйственной деятельности, и здесь именно дифференциация ее товаров и видов позволила бы частично снизить недостаточный спрос на продукцию отечественных фирм, прежде всего внутри страны, диверсифицируя риски.

Большинство крупных компаний Волгоградской области представляют собой вертикально («Лукойл», «Еврохим» и др.) и горизонтально («Русгидро», «Волжский трубный завод» и др.) интегрированные структуры. Для региональной экономики с точки зрения пополнения бюджета налоговыми отчислениями данное обстоятельство не снижает риски. Отдельное предприятие холдинга в регионе может нести финансовые потери, для региона это представляет существенные риски, а для компании в целом они будут компенсированы доходами субъектов из других регионов. Это та же политика принятия риска – компания ведет бизнес и несет убытки, поскольку риски несут в себе потенциал возможной прибыли.

В банковском секторе также прослеживается тенденция к диверсификации деятельности. В настоящее время банк – финансовый институт, который не только выдает кредиты, но и предлагает продукты кэш-менеджмента.

Для среднего и малого бизнеса банки расширяют комплекс расчетных услуг и прочих сервисов, не связанных с финансированием (транзакционные продукты), в том числе юридическое и налоговое сопровождение, сервисы по ведению бухучета, страховые продукты [Артемов, 2016]. Однако рынок кредитования малых и средний предприятий (далее – МСП) находится в стагнации, не одобренных заявок становится все больше, растет число предпринимателей с высоким риск-портфелем. Малый и средний бизнес частично компенсирует свои финансовые риски, пользуясь государственной поддержкой: налоговые льготы, налоговые каникулы, грантовая поддержка, субсидии центра занятости, а также на возмещение процентов по кредиту.

С начала 2019 г. в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регион приступил к реализации программы, предусматривающей комплекс мер для стимулирования бизнес-процессов. В частности, новый формат поддержки, действующий с начала 2019 г. осуществляет портал поддержки МСП Волгоградской области «Мой бизнес». Этот ресурс позволяет предпринимателям сэкономить время на поиске нужной информации, для получения услуги достаточно заполнить заявку в электронной форме.

Следовательно, для нивелирования рисков в сфере развития малого и среднего бизнеса необходимо прилагать усилия по улучшению инвестиционного климата и стимулированию предпринимательской активности, в том числе среди молодежи и не только, снижать административные барьеры и в целом выстроить доверительные отношения между властью, бизнесом и обществом. В отличие от других субъектов ЮФО, например Краснодарского края, где задача стоит в росте доли промышленного производства в ВРП, в Волгоградской области – наоборот, необходимо диверсифицировать региональную экономику, развивать сферу услуг, малый и средний бизнес. Для нашего региона, по мнению аналитиков, большая зависимость от индустриального сектора – это главная проблема [Дмитриева, 2017]. Многие предприятия осуществляют первичную обработку сырья, изготавливают компоненты, полуфабрикаты, в то время как массовых потребительских товаров выпускается немного, нет известных региональных брендов, что подтверждает необходимость диверсификации экономики региона.

Основываясь на исследованиях современных процессов регионального развития, необходимо отметить, что регионы с высокой долей в ВРП сельского хозяйства (и химического производства) выступают «локомотивами» развития. Так, в 2018 г. агропромышленный комплекс Волгоградской области подтвердил лидирующие позиции среди субъектов РФ, занимая по производству зерна 7-е место, подсолнечника – 6-е, горчицы – 1-е, овощей и плодов – 3-е [Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ ... , 2019].

Объем валовой продукции в отрасли сельского хозяйства в последние годы вырос почти в 1,5 раза (с 90,0 млрд руб. в 2013 г. до 128,0 млрд руб. в 2018 г.). В 2018 г. доля сельского хозяйства в ВРП Волгоградской области составила более 12 %. Это говорит о том, что в экономике региона происходят процессы поиска новых точек роста, усиления диверсификации экономики. Диверсификация затронула и само сельское хозяйство. Волгоградские аграрии экспериментируют с различными видами культур (виноградарство, хлопководство), поскольку это страховка от риска неплатежеспособности при выращивании монокультур.

Следует выделить еще одну важную тенденцию – отдельные сельхозпроизводители до 85 % урожая зерна отправляют на экспорт, при этом валютная составляющая выращивания зерна составляет всего 15 %. За последние 2–3 года экспорт зерновых, бобовых, масличных культур в Волгоградской области вырос более чем в 2 раза. При этом возрастают валютные риски, наиболее сложно поддающиеся регулированию. Для их минимизации значительное число фирм использует хеджирование, однако далеко не у всех компаний разработаны документы, регламентирующие этот вид деятельности.

В Волгоградской области данная проблема решается, поскольку представительство «Российского экспортного центра» (далее – РЭЦ) в регионе комплексно поддерживает экспортеров. Совместно со страховым агентством «ЭКСАР»

и «Росэксимбанк» центр осуществляет сопровождение компаний от начала и до завершения сделки. На сегодняшний день можно привести положительный пример выхода на международный рынок волгоградской компании «Фабрика вкуса». Предприятию с численностью сотрудников всего 10 человек трудно самостоятельно организовывать экспортную деятельность. Однако с помощью РЭЦ компания начала осуществлять поставки своей продукции в Европу и Китай. Отметим, что валютные риски сопровождают все компании независимо от вида деятельности, но комплексная поддержка региональных компаний на международном рынке позволяет значительно сократить риски экспортной деятельности.

Заключение

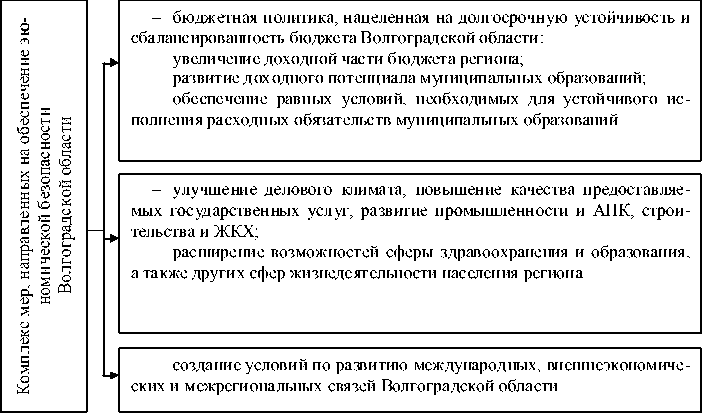

Концепция механизма регулирования рисков социально-экономического развития региона заключается в реализации методов, инструментов и средств, с помощью которых государство осуществляет влияние на социально-экономические процессы и деятельность хозяйствующих субъектов в регионе, оптимизируя уровень рисков. Но регулирование не предполагает «воздействия» государства на экономическую деятельность, а направлено на упорядочение и контроль, а также создание эффективных условий ее осуществления, минимизацию негативного проявления факторов риска макроуровня и обеспечение устойчивого экономического роста регионов. Обобщенные направления региональной политики в области риск-менеджмента представлены на рисунке.

В Волгоградской области в рамках обозначенной проблемы приоритетными видятся следующие направления регулирования социальноэкономических процессов:

-

– развитие малого и среднего бизнеса – рисковое направление для области: уже несколько лет подряд эксперты «Агентства стратегических инициатив» указывают на административные барьеры, усиление давления на бизнес (по мнению 24 % опрошенных руководителей) и низкие показатели поддержки малых и средних предприятий;

-

– развитие импортозамещения и кооперация связей между местными производителями;

-

– развитие сельского хозяйства, для которого приоритетными являются мелиорация и тепличное хозяйство региона (это диверсификация видов деятельности в самой отрасли);

-

– поддержка экспорта.

Рисунок. Направления региональной политики в области риск-менеджмента.

Примечание . Составлено автором.

Это именно те виды деятельности, которые, наряду с предприятими металлургии и химического производства, актуальны на сегодняшний момент в Волгоградской области.

Выделенные направления взаимосвязаны. Так, сотрудничество между местными производителями повышает специализацию предприятий МСП, способствует обмену опытом, распространению эффективных практик ведения хозяйственной деятельности и снижению коммерческих рисков. Активно продвигается идея экспорта МСП, поддержка со стороны РЭЦ. Сельхозпроизводители, предприятия химической отрасли, металлургия являются региональными лидерами в этом направлении.

К стратегическим императивам, обеспечивающим устойчивое, конкурентоспособное и безопасное развитие регионов, относятся: цифровизация отдельных рынков и отраслей (умный город, цифровое здравоохранение и образование, госуправление и т. д.); поддержка научных исследований и разработок посредством обеспечения координации усилий ключевых игроков рынка, стимулирование взаимодействия между вузами, производственными предприятиями и научными организациями; создание условий для развития законодательной регуляторной среды.

Список литературы Концептуальные основы формирования механизма регулирования региональных рисков как фактора устойчивого экономического роста

- Артемов С., 2016. Три фактора роста // Коммерсант. № 231. С. 13–14.

- Большой энциклопедический словарь, 1997. 2-е изд. СПб. : Норинт. 1294 с.

- «Ботаника» начала продажу дешевой электроэнергии, 2015 // V1.RU. URL: http://v1.ru/text/newscomp/ 86189441011712.html (дата обращения: 25.12.2019).

- Буянова М. Э., Аверина И. С., 2019. Оценка влияния факторов экономической безопасности на инновационную активность региона // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. Т.15, № 7. С. 1337–1350.

- Волгоградская область в цифрах. 2018 : крат. сб., 2019 / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области. Волгоград : Волгоградстат. 380 с.

- В Волгоградской области начинается строительство ультрасовременных теплиц, 2014 // Волга-Медиа. URL: http://vlg-media.ru/economy/vvolgogradskoioblasti-nachinaetsja-stroitelstvoultrasovremenyhteplic-35349.html (дата обращения: 15.12.2019).

- Гелбрейт Дж. К., 1976. Экономические теории и цели общества : пер. с англ. М. : Прогресс. 348 с.

- Гелбрейт Дж. К., 1990. Жизнь в наше время. М. : Прогресс. 330 с.

- Дмитриева Т., 2017. Кризисный тонус // Экономика региона (тематическое приложение к газете «Коммерсантъ»). № 53. С. 10.

- Дмитриев А. В., Кудрявцев В. Н., 1998. Введение в общую теорию конфликтов. М. : Собрание. 256 с.

- Отчет Губернатора Волгоградской области о результатах деятельности Администрации Волгоградской области в 2018 году, 2018. URL: https://www.volgograd.ru/ gubernator/about/files/%D0%9E%D1%82%D1 %87%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%A2%D0%9E %D0%93_%D0%B7%D0%B02018.pdf (дата обращения: 16.12.2019).

- Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Итоги 2018 года, 2019. М. : Рейтинговое агентство РИА Рейтинг. URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/ rating_regions_2019.pdf (дата обращения: 20.12.2019).

- Спартак А. Н., 2018. Последствия цифровой трансформации для международной торговли. URL: http:/ /www.rfej.ru/rvv/id/5003AA904/$file/7-23_5.pdf (дата обращения: 25.12.2019).

- Степанюк В. К., 2017. Роль конвергентных технологий в преобразовании человека и социума: потенциальные блага и риски // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. № 4 (103). С. 151–155.

- Шваб К., 2016. Четвертая промышленная революция. М. : Эксмо. 208 с. Buyanova M., Кalinina A.,

- Borisova A., 2016. The Mechanism for Detecting and Controlling Regional SocioEconomic Risks // International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2016 (Albena, Bulgaria, August 24–30, 2016). Vol. 3. URL: http://toc.proceedings.com/33489 webtoc.pdf (дата обращения: 20.12.2019).

- Buyanova M. E., Mikhaylova N. A., 2018. Risks of Entrepreneurial Activity in a Region: Assessment and Regulation // Advances in Economics, Business and Management Research. Vol. 39. P. 635–640.

- Burton J., Dukes F., 1990. Conflict: Practicies in Management, Settlement and Resolution. N. Y., Palgrave Macmillan. 156 p.