Концептуальные основы социального проектирования в образовании (на примере проектирования образовательного процесса в вузе)

Автор: Леньков Роман Викторович

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Актуальный подход

Статья в выпуске: 12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются концептуальные основы социального проектирования в си-стеме образования. Представляется характеристика элементов структурно-функциональной модели образовательного процесса в вузе.

Проектирование, образовательные системы и процессы, высшее учебное заведение, структурно-функциональная модель

Короткий адрес: https://sciup.org/148320682

IDR: 148320682 | УДК: 316.776,

Текст научной статьи Концептуальные основы социального проектирования в образовании (на примере проектирования образовательного процесса в вузе)

На предварительном этапе уточняется понятийный аппарат применительно к объекту проектирования, формируется необходимая база исходных данных, анализируются правовое и ресурсное обеспечения, наличие временных и иных ограничений. Если разрабатывается проект модернизации существующего объекта, то в базу данных включаются результаты анализа состояния и предшествующего развития этого объекта.

На первом (концептуальном) этапе разрабатывается стратегия, устанавливаются принципы проектирования, уточняется структура объекта и декомпозируется генеральная цель, а на втором (технологическом) этапе разрабатываются организационные механизмы, различные способы и средства реализации концептуального замысла при имеющихся ограничениях, в экспериментальных условиях проводится апробация опытного образца созданного конструкта.

Вне зависимости от поставленных целей процесс проектирования в сфере образования должен соответствовать принципам системности и саморазвития .

Принцип системности заключается в необходимости рассмотрения объекта проектирования как целого, совокупности взаи- мосвязанных элементов, элемента более высокого уровня.

Согласно принципу саморазвития проектирование в сфере образования является непрерывным инновационным процессом, в ходе которого осуществляются постоянная корректировка и саморазвитие проектных решений. Внутренним двигателем такого развития являются субъекты образовательного процесса, реализующие свои права на свободу преподавания и обучения, исследовательскую деятельность. На практике реализация принципа саморазвития в сфере образования означает, что проектная документация должна представлять собой сочетание стратегических решений и фундаментальных положений, с предварительным указанием широкой гаммы рекомендаций, предоставляющих субъектам образовательного процесса гарантированную и мотивированную возможность участия в его создании и осуществлении. Только в этом случае будет достигнута «живучесть» проекта и его реализуемость, которые определяются способностью создаваемого объекта к приспособляемости и само-адаптации к изменяющимся внешним условиям.

Что касается стратегий проектирования и их выбора, то, по мне- нию В.Н. Волковой и Ю.Г. Татура, наиболее важным моментом является выбор между стратегиями восходящего и нисходящего проектирования [2, 5].

Восходящая стратегия («снизу – вверх») состоит в том, что при заданных общих целях проектируются базовые элементы объекта, а на их основе создаются уже более крупные блоки, стоящие на этой базе (до получения целого). Нисходящая стратегия («сверху – вниз»), наоборот, начинается с проектирования крупных блоков объекта, чьи характеристики определяются общими целями проекта, а затем каждая из них становится источником задания на проектирование составляющих этот блок элементов (до создания элементов самого нижнего уровня проектирования).

При восходящем проектировании сам процесс получения целого будет обеспечен, но при этом не гарантируется точная и полная реализация общих целей проекта. Нисходящее же проектирование, осуществленное путем декомпозиции общей цели, безусловно, обеспечит ее достижение, но сам процесс проектирования на любой стадии может быть прерван из-за невозможности реализации очередной подцели, направленной на создание какого-либо элемента объекта. Иными словами, непрерывность процесса проектирования в этом случае не гарантированна. Придется вновь и вновь возвращаться к исходным данным, уточнять их с учетом отрицательного результата, полученного, например, на самом нижнем уровне проектирования. В частности, проект модернизации образовательного процесса на конечном этапе может и не реализоваться из-за элементарной нехватки аудиторного фонда. Если же проект был начат с проектирования учебных занятий с учетом имеющегося персонала и учебных площадей, то он может состояться, но вполне может оказаться не таким, каким был задуман.

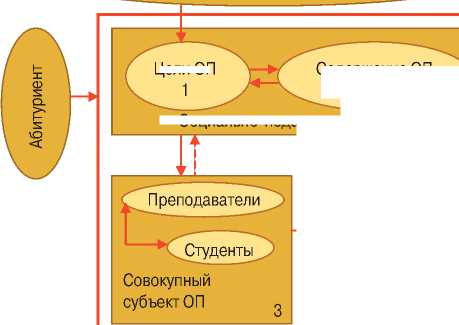

В качестве объекта проектирования в нашем примере выступает образовательный процесс в вузе. Его структурно-функциональная модель может быть представлена в виде совокупности следующих взаимосвязанных и взаимозависимых элементов (рис., приводится по: [5, с. 19]).

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 2012 года под образованием понимается общественно значимое благо, целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, семьи, государства [1]. При этом сами цели в качестве предвосхищения в мышлении результатов человеческой деятельности выступают ключевым и системообразующим элементом (1). Феномен саморазвития системы образования позволяет говорить о возможностях формирования целей не только извне, но и изнутри, в связи с чем они определяют общее содержание образовательного процесса (2), составляя вместе с ним социально-педагогическую задачу для субъектов деятельности. Содержание образования здесь раскрывается как в сфере дисциплинарных знаний, профессиональной практики, так и в виде подлежащих восприятию духовных ценностей, норм поведения, канонов профессиональной этики и др.

Непосредственными субъектами деятельности в образовании являются преподаватели и студенты, которые фактически являются совокупным субъектом образовательного процесса (3). Каждый из входящих в совокупный субъект составных элементов имеет свои, но согласованные и объединенные цели, представленные в форме определенных результатов, разграниченных по ролям и функциям. Так, обучающийся – это человек, осознанно решивший продолжить свое обра-

ОБЩЕСТВО/ГОСУДАРСТВО

Цели ОП

Принципы Методы Свойства

Образовательные технологии

Рис. Структурно-функциональная модель образовательного процесса в вузе Примечание. ОП – образовательный процесс.

Содержание ОП 2

Социально-

педагогическая задача

зование и освоить интересующую его профессию, связывающий с успешной учебной деятельностью свои будущие жизненные планы.

Последнее позволяет считать, что мотивация и деятельность именно этого субъекта определяют в конечном счете продуктивность образовательного процесса. Поэтому само умение учиться выдвигается как одно из важнейших требований к современному образованному человеку. Вместе с тем существенно меняется и роль преподавателя, смещаясь из сферы информационнонакопительной практики учебного процесса в сферу организации

Итоговая

аттестация

условий творческой деятельности студента, развития у него умений самостоятельного поиска истины и др.

Следующим элементом образовательного процесса выступают технологии достижения желаемых (заданных) результатов процесса воспитания и обучения (4), реализуемые посредством таких групп факторов, как принципы и направления обучения, методы и средства обучения, способы и приемы педагогической деятельности, организационные формы, ресурсы обеспечения.

Из принципа саморазвития образовательных систем следует,

что, проектируя методы и средства достижения поставленных целей, нельзя полностью детерминировать решения проекта, придать им форму инструкции или приказа. Образовательные технологии должны сочетать в себе жесткость основных конструкций с вариативностью исполнения ряда действий в их (технологях) рамках, т.е. предоставлять преподавателю и студентам право изменять «технологическую карту» в том или ином ее элементе. Следовательно, образовательные технологии – это рекомендуемая очередность действий субъектов процесса воспитания и обучения, призванная обеспечить в заданных условиях результативность и эффективность образовательного процесса, предсказуемость и гарантированность его конечного результата, а также последовательность, реализация которой никогда не совпадает во всех элементах с рекомендованной, поскольку она видоизменяется под влиянием совместной творческой деятельности преподавателя и студентов, основанной на нелогических (иррациональных) знаниях, интуиции, вдохновении. И чем ярче талант преподавателя, его педагогическое мастерство, чем активнее в учении студенты, тем большее значение приобретает в реализуемой ими технологии вариативная часть. Повторить, воспроизвести во всех деталях авторскую образовательную техноло- гию крайне трудно, если вообще возможно. Даже сами авторы подобных технологий, как правило, не повторяют себя, а каждый раз добавляют что-то новое в уже найденный алгоритм решения той или иной социально-педагогической задачи.

Все эти элементы связаны в единое целое, но каждый имеет свое предназначение в осуществлении образовательного процесса. Обратим внимание на то, что взаимосвязь элементов, указанная на рисунке стрелками, носит двусторонний характер. Если цели образовательного процесса определяют содержание образования, то конкретное содержание образовательной программы влияет на корректировку целей. Такой же характер связи существует между содержанием образовательного процесса и образовательными технологиями, целями, содержанием и совокупным субъектом образовательного процесса. Последний элемент оказывает влияние на социальнопедагогическую задачу, включая цели и содержание образовательного процесса. Возможна различная степень воздействия элементов друг на друга: сплошная стрелка – более сильное, пунктирная – более слабое.

Отсутствие контура управления, или обратной связи, определяется тем, что методы и средства контроля результатов процесса воспитания и обучения, его кор- ректировки относятся к компонентам образовательной технологии, а управление же образовательным процессом осуществляется перманентно и оперативно в ходе совместных действий преподавателя и студентов. Это позволяет избежать запаздывания в выработке управляющих воздействий, возникающих из-за отдаленности во времени итоговых результатов подготовки, а также придать им некоторый упреждающий характер.

По завершении образовательного процесса и студент, и преподаватель меняются в результате совместной деятельности.Фак-тически оба субъекта прошли обучение, но содержание освоенного опыта продвинуло каждого из них в своем собственном развитии: студент на шаг приблизился к цели получения образования, а преподаватель стал опытнее.

Такое раскрытие содержания каждого элемента образовательного процесса в виде однозначных и воспроизводимых описаний их сущности, смысла, а также взаимосвязей в виде концептуальной содержательной модели желательного развития собственно и представляет результат проектирования в сфере высшего образования [3].