Концептуальный подход к обоснованию причинно-следственной связи инновационной и модернизационной составляющей на промышленных предприятиях

Автор: Крюченко Н.Н.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 4 (22), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается и обосновывается концептуальный подход причинно-следственной связи инновационной и модернизационной составляющих на промышленных предприятиях. Дается классификация инновационных проектов по типу инноваций, уровню принятий решений и направлений деятельности.

Стратегия развития промышленного предприятия, инновации, инновационные проекты, модернизация, рыночная экономика, системы управления

Короткий адрес: https://sciup.org/142178608

IDR: 142178608

Текст научной статьи Концептуальный подход к обоснованию причинно-следственной связи инновационной и модернизационной составляющей на промышленных предприятиях

В современном мире инновационная составляющая развития промышленных предприятий является основным из источников роста экономики. Мировая практика показывает, что устойчивое развитие производства и поддержание его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе зависят от инноваций. Инновационность становится неотъемлемой чертой современного промышленного предприятия. В связи с этим возрастает роль управления инновационной деятельностью, инновационным развитием российских предприятий.

Определение стратегии развития промышленного предприятия и текущее управление инновационной деятельностью тесно связаны с величиной и структурой инновационного потенциала предприятия, являющегося необходимым условием осуществления инноваций. Для адекватной оценки текущей ситуации и выбора перспективных направлений инновационного развития на промышленном предприятии необходимо проведение систематической оценки имеющегося инновационного потенциала. Это будет способствовать выявлению резервов повышения эффективности его использования, что, в свою очередь, даст возможность корректировать направления инновационного развития и прогнозировать вероятность и характер результатов инновационной деятельности.

Немаловажным моментом является и тот факт, что в условиях сокращения бюджетного финансирования сферы науки и технологий государственная поддержка направлена, прежде всего, на предприятия с высокими инновационными возможностями. При этом возникает проблема отсутствия общепринятой методики оценки таких возможностей, свободной от субъективных суждений. В этой связи, рассматривая инновационную составляющую, необходимо проводить прямую взаимосвязь с модернизацией, поскольку в современных экономических условиях модернизация представляет собой: 1) усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества; 2) историко-философское значение модернизации как макропроцесса перехода от традиционного к модерному обществу, согласно аграрному подходу – к индустриальному. Этот процесс не произошел одновременно во всех странах, вследствие чего ученые говорят о лидирующих странах и странах с догоняющим типом модернизации. Что касается составляющих элементов процесса модернизации, то они рассматриваются как отдельные процессы: экономический, политический, социальный и культурный [1].

Экономическая модернизация предусматривает интенсификацию процесса экономического воспроизводства, которая достигается благодаря росту дифференциации труда, энергетическому оборудованию производства, превращению науки в производственную (экономическую) силу и развитию рационального управления производством. К ее составляющим, в свою очередь, относятся: замена силы человека или животного неодушевленными источниками энергии, такими как пар, электричество или атомная энергия, используемыми в производстве, распределении, транспорте и коммуникации; отделение экономической деятельности от традиционалистского окружения; прогрессирующая замена орудий труда машинами и сложными технологиями; рост в количественном и качественном отношении вторичного (промышленность и торговля) и третичного (обслуживание) секторов экономики при одновременном сокращении первичного (добыча); возрастающая спе- циализация экономических ролей и кластеров экономической деятельности – производства, потребления и распределения; обеспечение самоподдержки в росте экономики.

С позиции экономического моделирования модернизация становится фактором создания форм и институтов, способствующих развитию и доминированию товарно-денежных отношений в производстве, потреблении и принуждении к труду. Это, в свою очередь, влечет развитие и распространение рыночных отношений, формирование национальных и транснациональных рынков. Использование достижений науки в модернизации и бизнесе способствует превращению науки в одну из важных производственных сил.

Модернизация как социально-экономическая форма хозяйственной деятельности характеризуется появлением новых технологий, индивидуализацией факторов при возрастающей социализации условий и продуктов производства; дифференциацией отдельных воспроизводимых функций и передачей их для интегрального исполнения специализированным экономическим институтам на основе познания закономерностей реальных процессов их структуризации, функционирования и эволюции.

Основой модернизации промышленного предприятия является инновационная деятельность, представляющая собой процесс, направленный на реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки.

Сущностью управления инновационной деятельностью является деятельность управляющей подсистемы (субъекта управления), заключающейся в выработке и осуществлении эффективных и своевременных управляющих воздействий (решений), направленных на достижение цели деятельности, связанной с коммерциализацией результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научнотехнических достижений.

В данном контексте особую актуальность приобретает исследование, направленное на разработку методических основ и инструментов механизма управления модернизацией промышленного предприятия.

Развитие рыночной экономики в России, стремление общества к современному уровню жизни, высокому качеству товаров и услуг приводит к необходимости определять потребительские предпочтения и уметь создавать такие товары и услуги, которые наиболее полно отвечали бы потребительским ожиданиям. Сегодня причиной неудач многих отечественных предприятий при разработке новых товаров является отсутствие оценки их потребительской ценности на этапе выявления и отбора идей нового товара. В экономической литературе понимание ценности, предлагаемой потребителю, рассматривается на этапе разработки бизнес-идеи. При этом цена неверно принятого решения по выбору инноваций для внедрения возрастает по мере перехода к новому циклу ввода нового товара на рынок. Целью данной статьи являются теоретическое обоснование и разработка инструментария для определения направлений модернизации промышленного предприятия. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: необходимо исследовать особенности управления развитием промышленного предприятия и осуществить классификацию методов оценки инноваций.

В основе любой системы управления, в том числе и управления развитием, лежат функции прогнозирования и планирования. В нашей стране на федеральном уровне планирование было заменено на прогнозирование, и теперь вместо пятилетних планов разрабатывается ежегодный прогноз социально-экономического развития страны. Прогноз отличается от плана прежде всего тем, что носит информационный характер, а план является директивным документом, обязательным для исполнения. Прежде всего, составляется прогноз будущего состояния системы.

Для прогноза развития промышленного комплекса как синергетической системы можно применить методику Д.С. Садриева [2]. Она разработана для комплекса автотранспортных предприятий, поэтому при применении ее для промышленных предприятий необходимо произвести некоторую модификацию. Данная методика предполагает решение системы дифференциальных уравнений при наличии и отсутствии воздействия управляющих параметров на факторы самоорганизации.

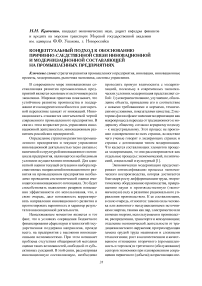

Для промышленных предприятий решения одной из этих систем являются несколько иными, так как в силу специфики производства на промышленных (в частности, машиностроительных) предприятиях при равенстве между собой и равенстве нулю сумм производных и самой величины темпов прироста затрат и прибыли при неравенстве нулю суммы затрат и прибыли с воздействием на них темпов прироста прибыль зависит от начального уровня прибыли, времени, темпа прироста затрат и натурального логарифма частного затрат и прибыли; затраты же зависят от начального уровня затрат, времени и темпа прироста затрат. Следовательно, решение следующей системы дифференциаль- ных уравнений:

описывающей динамику развития промышлен- ного комплекса, имеет вид:

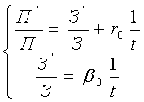

В цементной промышленности прибыль за- висит не только от всех вышеперечисленных ком- понентов, но и от начального уровня затрат, и решение данной системы уравнений имеет следующий вид [3]:

П = П0ЗД f1^

з=з^л

Управляющие параметры факторов самоорганизации вводятся в виде коэффициентов, воздействующих на прибыль и затраты соответственно. Данные модели определяют возможные варианты развития комплекса предприятий, но возникает вопрос о прогнозировании поведения самих управляющих параметров, а также того, что принять в качестве параметров, могущих оказать воздействие на факторы самоорганизации. Проблема прогнозирования поведения самих управляющих параметров (представляющих внешнее влияние на рассматриваемую систему) отмечается и рассматривается многими учеными, занимающимися вопросами моделирования систем.

В качестве управляющих параметров факторов самоорганизации предлагается применять внутренние и внешние факторы: инвестиционную политику комплекса, долю брака по вине рабочих, количество их рационализаторских предложений, количество комплектующих, ранее покупаемых со стороны, уровень налогов и т.п. Прогнозирование их поведения позволит определить те возможные действия, применение которых приведет к желаемому состоянию из четырех возможных, описанных С.В. Зубковой [4]. Для такого прогнозирования удобно применить имитационное моделирование многокомпонентных систем, дополнив его применением цепей Маркова [5]. Такое прогнозирование позволяет определить вероятность достижения данными параметрами того или иного состояния. При этом можно графически описать управление параметрами с помощью ориентированного графа, где в качестве двух исходных вершин выступают управляющие воздействия на факторы самоорганизации, каждая из них приводит к одной концевой вершине, определяющей достижение ими одного из вариантов сочетания их знаков. Граф можно сделать более информативным, если на каждой его ветви указывать переходную вероятность из одного состояния в другое и предположить возможность перехода конечных состояний самих в себя [6].

Таким образом, задача управления развитием комплекса предприятий разбивается на множество мелких задач, решение которых в совокупности позволит увидеть более ясную картину возможных вариантов будущего и путей его достижения. В целом систему управления развитием комплекса предприятий можно подразделить на подсистемы: анализа прошлого состояния комплекса, формирования комплекса, прогнозирования его развития, планирования действий по достижению желаемого состояния, оперативного управления комплексом.

Многообразие возможных целей и задач научно-технического и социально-экономического развития предопределяет широкое разнообразие инновационных проектов. В работе классификация инновационных проектов проведена по таким признакам, как период реализации проекта, характер его целей, вид удовлетворяемой потребности, тип инноваций и уровень принимаемых решений. В зависимости от времени, затрачиваемого на реализацию проекта и достижение его целей, инновационные проекты могут быть подразделены по срокам реализации на долгосрочные (стратегические), период реализации которых превышает пять лет; среднесрочные с периодом реализации от трех до пяти лет; краткосрочные – менее трех лет.

С точки зрения характера целей инвестирования проект может быть: конечным, т.е. отражать цель решения инновационной проблемы (задачи) в целом; промежуточным, связанным с достижением промежуточных результатов решения сложных проблем. По виду удовлетворяемых потребностей проект может быть ориентирован на существующие потребности или на создание новых [7].

Классификация инновационных проектов по типу инноваций предполагает деление по следующей схеме: введение нового (радикального) или усовершенствованного (инкрементального) продукта; внедрение нового или усовершенствованного метода производства; создание нового рынка; освоение нового источника поставки сырья или полуфабрикатов; реорганизация структуры управления.

По уровню принятий решений и сфер, охватываемых инновационными проектами, они подразделяются на виды: президентские инновационные проекты, основные задания которых могут включаться в состав республиканских научно-технических программ; региональные инновационные проекты, задания которых могут включаться в региональные научно-технические программы; отраслевые (межотраслевые) инновационные проекты, задания которых могут включаться в планы министерств и ведомств. Принадлежность инновационного проекта к тому или иному виду определяет его специфическое содержание и использование особых методов формирования и управления проектом. Единство проектных принципов позволяет использовать общие методологические положения для управления инновационными проектами.

Что касается содержания инновационных проектов, можно выделить три аспекта рассмотрения содержания инновационного проекта: по стадиям инновационной деятельности; процессу формирования и реализации; элементам организации.

Инновационный проект охватывает все стадии инновационной деятельности, связанной с трансформацией научно-технических идей в новый или усовершенствованный продукт, внедренный на рынке, в новый или усовершенст- вованный технологический процесс, использованный в практической деятельности.

С точки зрения стадий осуществления инновационной деятельности проект включает в себя научно-исследовательские работы, проектно-конструкторские и опытно-экспериментальные работы, освоение производства, организацию производства и его пуск, маркетинг новых продуктов, а также финансовые мероприятия.

В основе рассмотрения содержания инновационного проекта по процессу его формирования и реализации, т.е. технологически, лежит концепция жизненного цикла инновационного проекта, которая исходит из того, что инновационный проект есть процесс в течение конечного промежутка времени. В таком процессе можно выделить ряд последовательных по времени этапов (фаз), различающихся по видам деятельности, обеспечивающих его осуществление.

Инновационный проект, рассматриваемый как процесс, совершающийся во времени, охватывает следующие этапы: формирование инновационной идеи (замысла); разработка проекта; реализация проекта; завершение проекта. Основное содержание инновационного проекта составляют изменения, а инновационная деятельность есть функция изменений. По определению В.Я. Горфинкеля, изменения представляют собой: использование новой техники или технологических процессов, а также рыночного обеспечения реализации продукции; внедрение на рынок продуктов с новыми свойствами; использование нового сырья; изменения в организации производства и материально-технического обеспечения; новые рынки сбыта [8].

Также инновации классифицируются по степени новизны. В обзоре одной из крупных консультационных компаний США показано, что 90% новых товаров – это «хорошо забытое старое». Большинство новинок модификации эже выпускаемых компанией товаров. Но нельзя рассматривать это как недостаток. Продукты совершенствуются, специализация компаний расширяется, укрепляются хорошо зарекомендовавшие себя нематериальные активы, в частности торговая марка, и все это позволяет компании поддерживать на высоком уровне объемы продаж и рентабельность товара. Из оставшихся 10% инноваций, только 2% – по-настоящему новые продукты. Оставшиеся 8% можно разде- лить на новые старые товары, новые рынки и новые способы ведения коммерческой деятельности: новые старые товары – это новые способы применения знакомых потребителю продуктов; новые рынки – это новые группы потребителей товара; новые способы ведения коммерческой деятельности – это новые каналы распределения и новые способы обслуживания потребителей. Огромные инновационные возможности заложены в использовании информационных технологий.

По классификации Ч. Фримена технологические инновации могут быть разделены на инновации-продукты и инновации-процесс [9]. Продуктовые инновации – это внедрение новых или усовершенствованных продуктов. Инновационная продукция – вновь внедренные или усовершенствованные изделия, а также изделия, производство которых основано на новых или значительно усовершенствованных методах. Процессные инновации – это освоение новой или значительно усовершенствованной продукции производства. Причем, для выпуска такой продукции имеющееся оборудование или методы производства непригодны. В США 1/3 всех инноваций относится к процессным, а 2/3 – к продуктовым; в Японии – наоборот. Процессные инновации включают в себя разработку, внедрение в производство и коммерциализацию новых потребительных ценностей.

Известный западногерманский экономист Г. Менш подразделяет инновации на базовые, улучшающие и псевдоинновации. К базовым относятся инновации, реализация которых приводит к появлению новых отраслей промышленности или новых рынков сбыта. Далее, по мере совершенствования, базовые инновации превращаются в улучшающие. Когда же инновационный потенциал исчерпывается, то появляющиеся на основе данной технологии инновации относятся к классу псевдоинноваций (рационализирующие инновации) [10]. Компании добиваются конкурентных преимуществ с помощью инноваций. Они осваивают новые методы достижения конкурентоспособности или находят лучшие способы конкурентной борьбы при использовании старых способов. Инновации проявляются в новом дизайне продукта, в новом процессе производства, в новом подходе к маркетингу или в новой методике повышения квалификации работников.

В своем большинстве инновационные проекты оказываются достаточно простыми и небольшими, основанными скорее на накоплении незначительных улучшений и достижений, чем на едином, крупном технологическом прорыве. При этом необходимо вкладывать капитал в повышение квалификации и получение знаний, в физические активы и повышение репутации торговой марки. Некоторые инновации создают конкурентные преимущества, порождая принципиально новые благоприятные возможности на рынке или же позволяют заполнить сегменты рынка, на которые другие соперники не обратили внимания. Если конкуренты реагируют медленно, то инновации могут создать устойчивые конкурентные преимущества.

Например, в автомобилестроении и бытовой электронике японские компании добились конкурентных преимуществ за счет особого внимания к моделям, имеющим меньшие размеры, потребляющим меньше энергии, т.е. с параметрами, которыми пренебрегали их иностранные конкуренты, считая их менее выгодными, имеющими меньшее значение и менее привлекательными. После того как компания благодаря нововведениям достигает конкурентных преимуществ, она может удерживать их только с помощью постоянных улучшений. Надо помнить, что любое достижение можно повторить или скопировать.

Например, корейские компании догнали своих японских конкурентов в массовом производстве стандартных цветных телевизоров и видеомагнитофонов, а бразильские компании, производящие особые виды кожаной обуви, разработали технологические процессы и дизайн, сравнимые с конкурентоспособными итальянскими фирмами. Если компания прекратит совершенствование продукции и внедрение инноваций, ее сразу же и обязательно обойдут конкуренты. Иногда такие исходные преимущества, как взаимосвязь с потребителем, экономия на масштабах производства в существующих технологиях или надежность каналов сбыта, оказываются достаточными для того, чтобы позволить компании удерживать свои позиции в течение нескольких лет или даже десятилетий. Однако рано или поздно более динамичные конкуренты найдут пути обхода этих преимуществ на основе своих инноваций либо создадут лучшие или же более дешевые способы ведения ана- логичного бизнеса. В настоящее время наибольшее распространение при анализе инноваций получили четыре классификации, использующие следующие системообразующие характеристики: степень новизны инновации (принципиально новая, модернизированная, улучшенная); вид конечного продукта инновации (техника, технология, организация); степень влияния на экономику; широта внедрения инновации в общественное производство.

Методология описания инноваций в условиях рыночной экономики базируется на международных стандартах, рекомендации по которым были приняты в Осло в 1992 г. Они называются «Руководство Осло». Эти рекомендации разработаны применительно к технологическим инновациям и применяются к новым продуктам и процессам. Организацией экономического сотрудничества и развития в 1963 г. было разработано так называемое «Руководство Фраскати», в котором содержатся основные понятия, относящиеся к проведению научных исследований и разработок. В 1993 г. была принята уточненная редакция этого руководства. Управление инновационным проектом – это процесс принятия и реализации управленческих решений, связанных с определением целей, организационной структурой, планированием мероприятий и контролем за ходом их выполнения, направленных на реализацию инновационной идеи.

Подытоживая вышесказанное, необходимо отметить, что инновационный проект – это система взаимоувязанных целей и программ их достижения, представляющих собой комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом организованных (увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям), оформленных комплектом проектной документации и обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-технической задачи (проблемы), выраженной в количественных показателях и приводящей к инновации.

-

1. Википедия – свободная энциклопедия. URL: http://ru.wikipedia.org

-

2. Садриев Д.С. Методологические основы управления грузовым автотранспортным комплексом: дис. … д-ра экон. наук. СПб., 2000.

-

3. Садриев Д.С., Зубкова С.В. Основы управления развитием комплекса промышленных предприятий // Сборник статей №77–6905. Набережные Челны, 2003.

-

4. Зубкова С.В. Стохастические модели загрузки оборудования малого промышленного предприятия // Экономика и эффективная организация производства: сборник научных трудов. Брянск, 2002.

-

5. Садриев Д.С., Зубкова С.В. Моделирование развития малого промышленного предприятия как системы // Проектирование и исследование технических систем: межвузовский научный сборник. Вып. 2. Набережные Челны, 2002.

-

6. Сандриев Д.С. Указ. соч.

-

7. Павлючук Ю.Н., Козлов А.А. Эффективное управление инновационными проектами // Менеджмент в России и за рубежом. 2002. №4. С. 38.

-

8. Инновационный менеджмент: учебник / под ред. В.А. Швандара, В.Я. Горфинкеля. М., 2004. С. 224.

-

9. Аньшина В.М., Дагаева А.А. Концепции, стратегии и механизмы инновационного развития. М., 2006. С. 61.

-

10. Свободина Л.М. Инновативность и внутрифирменный менеджмент. СПб., 2000. С. 143.

Список литературы Концептуальный подход к обоснованию причинно-следственной связи инновационной и модернизационной составляющей на промышленных предприятиях

- Википедия -свободная энциклопедия. URL: http://ru.wikipedia.org

- Садриев Д.С. Методологические основы управления грузовым автотранспортным комплексом: дис. … д-ра экон. наук. СПб., 2000.

- Садриев Д.С., Зубкова С.В. Основы управления развитием комплекса промышленных предприятий//Сборник статей №77-6905. Набережные Челны, 2003.

- Зубкова С.В. Стохастические модели загрузки оборудования малого промышленного предприятия//Экономика и эффективная организация производства: сборник научных трудов. Брянск, 2002.

- Садриев Д.С., Зубкова С.В. Моделирование развития малого промышленного предприятия как системы//Проектирование и исследование технических систем: межвузовский научный сборник. Вып. 2. Набережные Челны, 2002.

- Сандриев Д.С.//Указ. соч.

- Павлючук Ю.Н., Козлов А.А. Эффективное управление инновационными проектами//Менеджмент в России и за рубежом. 2002. №4. С. 38.

- Инновационный менеджмент: учебник/под ред. В.А. Швандара, В.Я. Горфинкеля. М., 2004. С. 224.

- Аньшина В.М., Дагаева А.А. Концепции, стратегии и механизмы инновационного развития. М., 2006. С. 61.

- Свободина Л.М. Инновативность и внутрифирменный менеджмент. СПб., 2000. С. 143.