Концерты Н. В. Плевицкой в губернских городах Центрального Черноземья: к 135-летию со дня рождения певицы

Автор: Радченко Светлана Евгеньевна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Имена и события прошлого

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Анализируется исполнительская деятельность уроженки Курской губернии Н. В. Плевицкой в контексте музыкально-концертной жизни губернских городов Центрального Черноземья. Автор опирается на материалы периодической печати, мемуары певицы, нотные издания - опубликованные песни и романсы из репертуара Н. В. Плевицкой, каталоги граммофонных пластинок, записи певицы с оцифрованных пластинок.

Н. в. плевицкая, музыкально-концертная жизнь России, русская народная песня, репертуар

Короткий адрес: https://sciup.org/170173931

IDR: 170173931 | УДК: 7.01

Текст научной статьи Концерты Н. В. Плевицкой в губернских городах Центрального Черноземья: к 135-летию со дня рождения певицы

Начало XX столетия в истории русской музыки отмечено небывалым расцветом всех областей музыкальной жизни. Концертная практика столичных и провинциальных городов, не знавшая прежде такого размаха деятельности, объединила все слои населения. И не только в качестве слушателя, но и исполнителя: учащаяся молодежь общеобразовательных и специальных музыкальных учебных заведений, члены различных неполитических обществ (музыкальных и немузыкальных), конфессиональных объединений… Особый пласт культурной жизни составляла гастрольная деятельность профессиональных музыкантов-солистов, ансамблей, хоров и оркестров. Залы собраний и обществ, учебных заведений, библиотек, кинотеатров, театральные сцены, сады, парки, ледовые катки и реки — все было охвачено концертно-театральной жизнью. Музыка самых разных направлений, стилей, национальностей звучала в патриотических, исторических, вокально-литературных, музыкально-литературных, музыкально-вокально-литературных, духовных, оперных концертах, кла-виробендах, музыкальных вечерах и собраниях.

Среди всего многообразия жанров, представленных на российской концертной сцене в первые десятилетия XX века, значительное место занимала народная песня. Единичные концерты гастролирующих хоров, популяризирующих народное музыкальное творчество, проходили еще во второй половине XIX столетия. К примеру, гастроли первого в своем роде народного хора И. Е. Молчанова. С конца 1860-х годов значительным явлением отечественной музыкальной жизни стали концертные поездки по России, названные в прессе «Вечера пения народной музыки» певца, дирижера, собирателя народных песен Д. А. Агренева-Славянского и его хоровой капеллы, знакомивших столичную и провинциальную публику с русской стариной — одеждой (стилизованные боярские костюмы), бытом (декорации боярской хоромины), фольклором, в том числе музыкальным (песни, былины, причитания и пр.). Интерес к русской песне проявляли даже иностранные музыканты: во время гастролей по провинциальным городам в 1867 году силами лучших солистов итальянской оперной труппы Серматтеи в числе про- изведений русских композиторов исполнялись и русские народные песни, причем в прессе подчеркивалось, что певцы «как-то инстинктивно постигают даже дух русской мелодии»1.

Все же триумфальными для народной песни оказались конец XIX — первые десятилетия XX столетия — она начинает выходить на большую концертную эстраду, зазвучав в исполнении самых различных составов, рождая новые формы концертного исполнительства. Народное музыкальное наследие России, бережно хранимое веками, исполнялось солистами (певцами, инструменталистами, частушечниками, куплетистами и даже оперными артистами), вокальными и инструментальными ансамблями, народными оркестрами и хорами на сценах садов и парков, ярмарок, кафешантанов, концертных залов. На концертной эстраде, в том числе на этнографических и исторических концертах, с традиционной народной песней соседствовали ее композиторские обработки и переложения, частушки.

Музыкальная жизнь губернских городов Центрального Черноземья также не осталась в стороне от общероссийских тенденций: как в губернском центре, так и в уездах создавались оркестры народных инструментов, народная песня активно включалась в концертные программы, на народной песне воспитывалось подрастающее поколение.

Дополняли музыкальную жизнь Воронежа, Курска, Орла и Тамбова концерты народной музыки гастролеров: выступала капелла Д. А. Агре-нева-Славянского (около 45 человек, смешанный состав, 1900 и 1907 гг.) с оркестром народных инструментов, разделенная после смерти ее руководителя в 1908 году на два хора: Ю. Д. Агре-нева-Славянского и М. Д. Агреневой-Славян-ской; гармонист-виртуоз, песенник и куплетист П. Е. Невский, исполнительницы русских песен и романсов М. П. Комарова и Е. И. Башарина, сказительница, собирательница былин и народных песен Н. С. Котельникова, исполнительница бытовых и патриотических песен К. Маслова. Из выступлений больших коллективов следует выделить гастроли 1912 и 1913 годов одного из лучших в России оркестров народных инструментов — великорусского оркестра В. В. Андреева.

Уникальными в своем роде были выступления знаменитой русской певицы, уроженки

Курской губернии Н. В. Плевицкой. С 1910 года в губернских городов Центрального Черноземья проходили ее ежегодные гастроли, а в 1911 и 1913 годах — дважды в год2. Каждый концерт, как писали корреспонденты газет, имел «колоссальный материальный и художественный успех»3, «исключительный успех»4, публика не отпускала певицу со сцены и на bis Н. В. Пле-вицкая пела «без конца, идя навстречу настойчивым просьбам»5, «вызовам не было конца»6. В столичной прессе поклонников певицы стали называть «плевистами» и «плевистками»7. Полные залы, огромные гонорары свидетельствуют о ее всенародной славе: «Сбор громадный — 2500 р.»8. И это за один концерт — сумма, равная годовой субсидии провинциального отделения Императорского русского музыкального общества.

Композиторы и поэты — современники певицы посвящали ей свои произведения. Эти вокальные опусы хранятся в фонде нотных изданий и звукозаписей Российской государственной библиотеки (далее — РГБ). Имена большинства авторов — В. В. Дианин9, Наль10, В. А. Неклю- дов11, К. Толстой12, Г. Я. Фистулари13 — канули в Лету. Не только произведения для голоса и фортепиано, но и оркестровые сочинения звучали в честь великой русской певицы. В частном архиве найдена грампластинка фирмы «Зонофон Рекорд» с записью вальса «Плевицкая», написанного Александровым, а исполняет его оркестр Первого Сумского гусарского полка под управлением А. К. Марквардта.

Интересный концерт, с точки зрения популяризации песенного творчества Н. В. Пле-вицкой, состоялся в Тамбове в зале Семейного собрания приказчиков 20 января 1913 года14. «Полное собрание песен репертуара» курской певицы было аранжировано для военного духового оркестра и исполнено во время бенефиса капельмейстера 7 запасного кавалерийского полка Н. М. Милова15.

Были у Н. В. Плевицкой и подражатели ее оригинального стиля концертной интерпретации народной песни. В 1913 году в газете «Приднепровский край» рецензент заключал, что «Пение Плевицкой — это совершенно новый и оригинальный вид искусства. Строго говоря, это даже не пение. Или, вернее: вместе и пение, и мелодекламация, и яркая, образная игра. В этом жанре Н. В. Плевицикая не имеет пока себе равных. <…> Подражательниц много. «Вторая Пле-вицкая» — это слышится довольно часто. Но, все-таки, Н. В. Плевицкая остается единственной. Русская песня нашла в Плевицкой свою исключительную и оригинальную выразительницу»16.

Музыковеды в числе ее последователей называют Л. М. Бельскую, М. П. Комарову, М. А. Лидар-скую, А. Е. Сокольскую.

Популярность певицы, способной даже в незатейливой песне найти глубокий смысл, драматургически выразительно ее интерпретировать, в Курске объяснялась просто: «В чем же тут дело? Разгадка одна: в г-же Плевицкой теплится священная искра, — та самая, которая из вятской деревни вывела Федора Шаляпина и из патриархального старокупеческого дома — Константина Станиславского, — искра Божия, которая сильнее всех консерваторий и филармоний и распоряжаться которой не дано человеку»17.

Нотные сборники и грампластинки с репертуаром Н. В. Плевицкой, активно поступавшие в продажу с 1910-х годов, позволяют выявить сочинения, наиболее востребованные у публики.

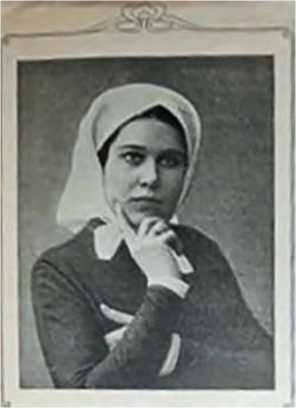

Нотные издания исполняемых Н. В. Плевиц-кой произведений (песни и романсы), опубликованные до 1917 года, сохранились в библиотеках и частных коллекциях, но наиболее крупное нотное собрание представлено в РГБ. Анализ этого материала показал, что публикацией сочинений занимались как мелкие, так и крупные издательства Санкт-Петербурга («Н. Х. Давингоф», «А. Кононов», «К. М. Леопас», ««Нева» К. В. Иванова», «Эвтерпа», «Ноты «Экономик», издательница А. К. Соколова», «Ю. Г. Циммерман»), Москвы («А. Гун», «А. Б. Гутхейль», «Б. В. Решке», «Ю. Г. Циммерман», «П. И. Юргенсон», «С. Я. Ям-бор») и Вильны (типография И. Завадского, но-тоиздательство Общедоступной музыкальной библиотеки). Преимущественно, это были публикации отдельных песен и романсов, доступных меломанам разного финансового достатка, и стоимость их варьировалась от 10 до 60 копеек, что было связано с размером нотного издания, качеством бумаги и пр. Более выгодным для покупателей оказывалось приобретение сборника (альбома) сочинений, исполняемых любимой певицей (1 рубль 50 копеек за 15 произведений). Такие собрания песен и романсов предлагали крупнейшие российские издательства: «Ю. Г. Циммерман» (три альбома: один в двух частях по 15 произведений в каждом, другой — одночастный, 15 сочинений; третий — 27 «известных» песен и романсов) и «Н. Х. Давингоф» (два альбома —

Н. В. Плевицкая. Издательство «Ю. Г. Циммерман»

один в двух частях по 15 произведений, другой — в трех частях по 15 произведений).

Произведения из репертуара Н. В. Плевиц-кой реализовывались и по отдельности: в издательстве «Н. Х. Давингоф» сорок два сочине-ния18 входили в обширную серию «Цыганская жизнь»19; в каталоге издательства «К. М. Леопас»

Н. В. Плевицкая. Издательство «К. М. Леопас»

в серии «Среди цыган» насчитывается более тридцати произведений, петых Н. В. Плевицкой20. По тому же принципу торговало музыкальное издательство магазина «Северная лира»: в каталоге «Цыганское раздолье» двадцать пять про-изведений21, относящихся к песенному творчеству курской певицы. Издательства эти, публикуя в нотных сборниках фотопортреты певицы, позволяли меломанам составить целую коллекцию ее образов.

Н. В. Плевицкая. Издательство «Н. Х. Давингоф»

Изучение нотных изданий позволяет сделать вывод, что наибольшей популярностью пользовались городские «русские песни» «Липа вековая» и «Помню, я еще молодушкой была», «песня неволи» «Бродяга», историческая песня «Шумел, горел пожар московский» (Н. С. Соколова, А. Заремы), застольные песни «Ухарь купец» (И. С. Никитиной, Я. Ф. Пригожева) и «Хас-Булат удалой» (А. Н. Аммосова, О. Х. Агреневой-Сла-вянской), песни о тяжелой судьбе «Веревочка», «Доля бедняка» (сл. И. З. Сурикова), «Умер бедняга» (К. Романова, Я. Ф. Пригожева), «Когда на почте служил ямщиком», «Тихо тащится лошадка», «По старой Калужской дороге», песня разинско-го цикла «Стенька Разин и княжна», песня, написанная Н. В. Плевицкой «Золотым кольцом сковали» и, конечно же, песня Курской губернии «Куделька».

Большинство из этих сочинений не раз упоминались в рецензиях на концерт певицы, часто они встречаются и в записях на граммофонных пластинках, что также подтверждает их популярность. Выпуском этих пластинок занимались крупнейшие поставщики российского рынка — предприятия «Бека-Рекорд», «Граммофон» и «Пате Рекорд». Лидером по выпуску пластинок с народными песнями, в том числе в исполнении Н. В. Плевицкой, было акционерное общество «Зонофон Рекорд». Однако они сохранились преимущественно в частных коллекциях, т. к. в 1925 году в выпущенном Главлитом списке граммофонных пластинок, подлежащих изъятию, можно встретить такую запись: «Все, напе-

Н. В. Плевицкая. Издательство «А. Гун» тое Плевицкой, ныне одной из деятельниц контрреволюционных кругов русской эмиграции»22.

В годы Первой мировой войны Н. В. Пле-вицкая отправилась на фронт: в Ковно (Каунас) на передовых позициях она работала сестрой милосердия, давала благотворительные концерты в помощь больным и раненым воинам. Вот тогда пополнился ее репертуар военными песнями. В последующие годы певица сделала их обязательными в своей концертной программе, а в анонсах уточнялось: «Новые военные песни».

Особое место в репертуаре Н. В. Плевицкой отводилось курским напевам, которые она исполняла с самого начала своей гастрольной деятельности (с 1910 г.) как «знаменитая оригинальная русская народная певица». Особенно любила их исполнять во время курских гастролей. С одной стороны, она прививала интерес публики к народной песне, с другой, старалась сохранить певческие традиции родного села Вин- никово, поскольку как отмечалось в прессе, пела она «с соблюдением говора и своеобразных динамических эффектов, применяемых крестья-нами»23. Песня сопровождала простого сельского жителя в его повседневной жизни. Какие бы события ни описывала Н. В. Плевицкая в своих мемуарах — свадьбу, похороны, сельский труд — песня всегда рядом.

Н. В. Плевицкая не только певица, но и собирательница народных песен, и на афишах часто анонсировалось — вновь собранные песни села Винниково. Вся эта работа способствовала возрождению интереса к традиционному фольклору, сохранению народного песенного творчества родного края. Острая необходимость в таком собирательстве осознавалась в Курске еще в начале XX столетия: «Старинные песни города Курска и окружающих его слобод, к сожалению, не записаны были в свое время, и можно смело предположить, что песни эти для исследователей фольклора пропали навсегда. А их было, по всем видимостям, очень большое количество, — писал корреспондент губернских ведомостей в 1905 году. — Идучи в один из дней Святой недели по линии железной дороги, во всей слободе Стрелецкой мы не услышали ни звука хороводных песен. И здесь мода и так называемый дух времени берет свое <…> Таков «закон времени» — вымирания народной песни»24. Автор отчасти прав, т. к. работа по сохранению песенного народного творчества Курского края, хотя и велась с XVIII столетия, но носила единичный характер25.

Выступление певицы сопровождалось игрой на фортепиано, балалайке или цитре: в разные годы на одной сцене с ней выступали пианисты А. Бакалейников, А. Барский, А. Зарема26, М. Рабинович, виртуоз-балалаечник А. Доброхотов, цитрист В. Иодко. В 1916 г. в гастрольной поездке по городам Центрального Черноземья певицу на сцене сопровождал поэт-сказитель русского Севера Н. Клюев.

Песенное творчество Н. В. Плевицкой, сохранившееся на пластинках, в нотных изданиях, находит и в XXI веке своего почитателя. Мемуары певицы — богатый материал для воссоздания ее биографии, описания музыкальной жизни конца XIX — начала XX века. В Курском крае, на родине певицы, в селе Винниково к 130-летию со дня ее рождения открыт музей, где бережно хранят память о «курском соловье». В 2018 году в Курске прошел VIII Всероссийский фестиваль исполнителей народной песни имени Н. Плевиц-кой «Солнце России», объединивший ценителей и хранителей народного музыкального творчества. Впервые фестиваль проводился в Свиридовском концертном зале Курской государственной филармонии — некогда зале Дворянского собрания, того самого, где Надежда Плевицкая дала свой первый концерт в Курске. И снова, как и более ста лет назад, звучали песни из репертуара Н. В. Плевицкой, и снова в Курске пели народные песни разных уголков России, и восторженная публика кричала «Браво!».

Анализ исполнительской деятельности уроженки Курской губернии Н. В. Плевицкой в контексте музыкально-концертной жизни губернских городов Центрального Черноземья позволил решать задачи не только воссоздания уникального творческого образа певицы, но и достижения сверхцели любого историко-музыкального научного изыскания — реконструкции интонационного багажа эпохи.

Список литературы Концерты Н. В. Плевицкой в губернских городах Центрального Черноземья: к 135-летию со дня рождения певицы

- Nemo. Концерт Н. В. Плевицкой. Театр и музыка // Воронежский телеграф. 1911. 8 декабря. № 277.

- И. Б. [Бесядовский]. Итальянская опера в Курске (Статья 2) // Курские губернские ведомости. 1867. 13 мая. № 19.

- К. Д. Старинные курские хороводы // Курские губернские ведомости. 1905. 25 апреля. № 88.

- Концерт Н. В. Плевицкой // Курская быль. 1910. 30 октября. № 241.

- Концерт Н. В. Плевицкой // Курская быль. 1916. 5 февраля. № 33.

- Концерт Н. В. Плевицкой // Приднепровский край. 1913. 14 ноября. URL: http://starosti.ru / article. php?id=39082 (дата обращения: 24.11.2018 г.)

- Объявления // Коммерческий посредник. 1913. 15 января. № 50.

- Рычкова Н. Н. Городская песня в деревне: функция, структура, сюжет: на примере Хакасско-Минусинской котловины: Дис. … канд. филологических наук. М., 2016. 293 с.

- С-кий И. Концерт Плевицкой. Театр и музыка // Свободная речь. 1917. 24 октября. № 86.

- Театральное эхо // Петербургская газета. 1910. 17 апреля. URL: http://starosti.ru / article. php?id=23277 (дата обращения: 24.11.2018 г.)