Конфессиональная жизнь петербургских католиков в XVIII столетии

Автор: Андреев Александр Николаевич

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 1 т.14, 2014 года.

Бесплатный доступ

На основании малоизвестных архивных документов в статье проанализированы процессы развития римско-католического вероисповедания в Петербурге в XVIII в., выявлена динамика крещений, венчаний и погребений католиков, рассмотрены вопросы их участия в таинствах. определены параметры роста церковных объединений «латинян»: если в первые годы XVIII в. община города насчитывала всего несколько десятков верующих, то к середине века, по приблизительным подсчетам, приход включал в себя уже более двух тысяч человек, а к концу столетия состоял примерно из 6-8 тысяч. Сделан вывод о том, что петербургские католики по масштабам своей конфессиональной деятельности мало уступали протестантам и, наряду с ними, сыграли значимую роль в формировании культурного и религиозного ландшафта имперской России. организация культа и параметры конфессиональной жизни католиков Петербурга отвечали успешному решению задач духовного окормления верующих, способствовали их социальной адаптации и ощутимому влиянию на жизнь российского общества в целом.

Римские католики, католические общины, католический приход в санкт-петербурге, русское общество, Россия в xviii в

Короткий адрес: https://sciup.org/147150937

IDR: 147150937 | УДК: 282/288

Текст научной статьи Конфессиональная жизнь петербургских католиков в XVIII столетии

Важнейшим показателем религиозной жизни любой церковной общины является динамика проведенных в ней обрядов. Применительно к жизнедеятельности петербургских католиков этот показатель характеризует не только интенсивность церковного служения, но и демонстрирует реальные, еще до конца не изученные, возможности социальной адаптации европейцев-«латинян» к чуждым для них российским условиям.

Данные о числе таинств, совершенных в приходе петербургских католиков в XVIII в. (к сожалению, не всегда полные), содержатся в регистрационных

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-31-01205.

книгах церкви св. Екатерины Александрийской. Несмотря на свою фрагментарность, они позволяют рассматривать приход как живой организм в его непрерывном развитии, дают возможность в общих чертах проследить процессы численного роста прихожан. Полностью эти сведения никогда не вводились в научный оборот, а потому публикуемые материалы и сделанные на их основе выводы обладают существенной новизной.

Сохранившиеся метрические книги церкви Греческой слободы (затем костела св. Екатерины) с наибольшей полнотой выявляют динамику крещений. Сведения о них имеются с 1710 по 1740 г. включительно и с 1746 по 1778 г., т. е. достаточно репрезентативны. «Крестильные» же записи пер- вой половины 1740-х гг., по-видимому, составляли отдельную книгу, ныне утраченную. То же самое произошло с регистрационными журналами конца XVIII в., отсутствующими в церковном архиве. Впрочем, дополнительную информацию о крещениях, венчаниях и погребениях, а также о числе причастников и исповедников в те или иные годы, несут в себе отчеты священников-миссионеров и мемуарные свидетельства разных лиц, однако в целом они не способны восполнить пробелы, вызванные утратой архивных документов.

Петербургская католическая церковь была построена в 1710 г., но интернациональная община военнослужащих и мастеровых, составившая основу прихода, существовала как минимум с 1704 г. [4, с. 77]. В 1709 г. она насчитывала 70 человек и окормлялась приезжавшими из Москвы иезуитами, которые вели статистику совершенных обрядов в масштабах всей страны и не указывали, сколько из них приходилось на жителей Петербурга1. В необжитом петровском «парадизе» многие католики предполагали быть временно — отправляясь в Россию на заработки, они нередко оставляли свои семьи на родине, а потому не во всякий год у них совершались крещения. Кроме того, в 1708 г. в городе находились военнопленные католики из Литвы, приписанные к триремам и содержавшиеся в крайне тяжелых условиях, препятствующих естественному воспроизводству этой диаспоры. Литовцев насчитывалось более 300 человек, однако, согласно донесениям иезуитов, примерно шестая часть из них «сгнила от цинготной болезни» в течение трех месяцев того же 1708 года. Каждого из литовцев-католиков московские иезуиты причастили, многим раздали милостыню [28, с. 197].

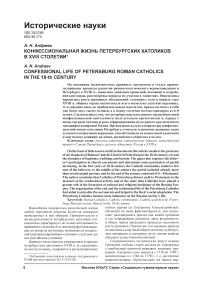

Статистику обрядов католики Петербурга стали вести со времени построения церкви. Данные о крещениях, совершенных ими в первые 30 лет «храмовой жизни», представлены на рис. 12.

Информация о крещениях позволяет определить примерное число взрослых верующих в разные годы и тем самым проверить уже имеющиеся в литературе сведения. Методику подсчета численности членов общины на основании проведенных ими обрядов (что особенно важно — применительно к протестантам Петербурга в XVIII в.) предложил крупнейший специалист в истории российского протестантства А. Э. Алакшин. Признавая тот факт, что «вообще не существует методик точного определения численности каких-либо больших социальных групп по сведениям малоинформативных статистических источников», он соотнес число прихожан лютеранской церкви св. Петра в 1790-е гг. (2250 взрослых) со средними показателями крещений и (отдельно) погребений за последнее десятилетие XVIII в. (в среднем 308 крещений и 307 погребений в год), определив таким образом коэффициент их отношения (k ≈ 7,3) [1, с. 98—101]. Умножая данный коэффициент на известную среднюю величину крещений (или погребений), можно весьма приблизительно установить численность общины в те или иные годы. Однако чтобы применить эту методику к католикам, необходимо знать точное число прихожан в определенный период времени и соотнести его с известной средней величиной крещений того же периода. Достоверные сведения о католиках имеются лишь за 1830—1834 гг. В этот период взрослых прихожан костела св. Екатерины, принимавших причастие, насчитывалось около 10 тыс. человек, не достигших же пятнадцати лет, — 6 тыс. [22, с. 65—66]. В 1832 г. прихожан подсчитали с максимально возможной точностью — 10 172 человека из них были старше пятнадцати лет (в возрасте «распознания») и 6023 детей [38, с. 2121]3. В 1833—1834 гг. отчеты духовенства фиксировали почти те же цифры [37, с. 731]. Среднее число крещений в эти годы (за пять лет с 1830 по 1834 гг.) составляло 221 человек в год [17, л. 1—13 об.], т. е. коэффициент отношения совокупного числа взрослых католиков (10 172) к числу крещений (221) составляет ≈ 464. Как следует из вышеприведенных данных за XVIII столетие, средний показатель крещений у католиков в 1710-е гг. составил 16,3 (значит, к концу второго десятилетия XVIII в. в приходе могло насчитываться примерно 750 человек); в 1720-е гг. — 23,9 (≈ 1099 верующих); в 1730-е гг. — 32,1 (≈ 1477 человек). Эти цифры вполне согласуются с данными донесений католических миссионеров из Петербурга в Рим, введенными в оборот французским историком о. Захарией д’Арлемом. Капуцины и францисканцы докладывали, что в городе на Неве в 1721 г. проживало около 700 католиков, в 1723 г. — уже 1000, а в 1724 г. — 1200 человек [46, с. 354]. Указанные данные позволяют скорректировать бытующие в литературе показатели, отражающие динамику роста численности католического прихода в Петербурге и вообще католического населения в России5.

В свете приведенных соображений вызывает сомнение цифра, содержащаяся в донесении францисканского супериора о. Микеланджело да Ве-стинье, писавшего в октябре 1729 г. в конгрегацию пропаганды, что петербургский приход состоит

Рис. 1. Число крещений в Петербургской римско-католической церкви в 1710—1740 гг.

из 2000 к ат и ко в [33, с. 114]. Настоятель уверял, что «точно назвать количество членов общины трудно, потому что люди непрерывно приезжают и уезжают», что вследствие отъезда двора в Москву их число «сократилось до 600 человек, в основном это бедняки». Действительно, в связи с коронационными торжествами в январе 1728 г. двор отбыл в Москву и «задержался» там до самой смерти Петра II [9, с.90] (в результате в 1728—1730 гг. фиксируется спад числа крещений в приходе), однако и накануне этого события число католиков Петербурга вряд ли могло достигать двух тысяч. Полностью доверять Вестинье мешает целый ряд соображений1, однако самый веский аргумент — слишком незначительное число проведенных обрядов. В том же своем донесении Вестинье отмечал, что в Петербурге «в период с 1720 г. по 19 октября 1729 г. было произведено 240 крещений, 72 бракосочетания и 93 отпевания» [33, с. 114]. Метрические книги подтверждают точность наблюдений супериора: в отмеченный им период состоялись ровно 240 крещений и еще 9 крещений во второй половине октября — декабре 1729 г. [15, л. 33—35]. Однако для церковной организации в две тысячи человек эти показатели слишком малы.

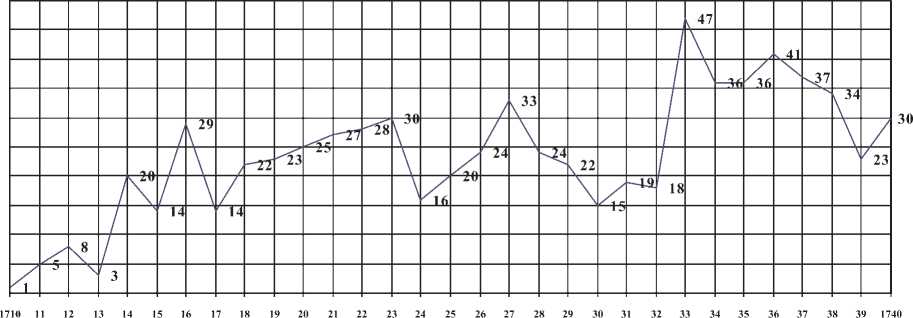

Указанное Вестинье число католиков в Петербурге можно предполагать достигнутым только к концу 1750-х гг. В пользу этого утверждения говорят данные о числе крещений, совершенных в приходе в 1746—1778 гг., представленные на рис. 22.

В 1750-е гг. средняя величина крещений составила 47,8 — значит, в этот период можно предполагать наличие примерно 2200 взрослых верующих в приходе. Соответственно, в 1760-е гг. совершалось в среднем 80,2 крещений в год, что дает основание насчитывать около 3689 прихожан. Косвенным образом эти подсчеты подтверждаются и другими источниками. Например, в 1761 г. супериор Доминик из Монморанса в мемориале канцлеру М. И. Воронцову «о позволении построить петербургским католикам церковь» отмечал, что число его прихожан, как и число «католического закона ис- поведников в здешнем государстве, против прежнего весьма умножилось» [7, л. 3об.]. Динамика крещений адекватно отражает этот процесс. По приблизительным данным ксендзов, служивших в костеле св. Екатерины в конце XIX в., к моменту окончания строительства этого храма (его освятили в 1783 г.) в столице имелось 3—4 тыс. прихожан — именно на это количество верующих была рассчитана вместимость новой церкви [36, л. 2]. В 1770-е и 1780-е гг., по всей видимости, приход увеличивался не столь интенсивно, как в середине века. Во всяком случае, среднее число совершенных крещений в 1771— 1778 гг. составило 81,6 ежегодно, не слишком разнясь от показателя предшествующего десятилетия. По сведениям известного публициста XVIII столетия академика И. Г. Георги, в период 1780—1790 гг. в католической церкви был окрещен 951 младенец [20, с. 282], т. е. число прихожан должно было превысить 4 тыс.

Крещения у католиков не всегда производились в церкви: источники фиксируют совершение таинства в домах, причем как в самом Петербурге, так и в Кронштадте [16, л. 4]. В подобных случаях факт крещения все равно регистрировался в приходском журнале. То же касается и жизнедеятельности французской католической общины Васильевского острова в 1720-х гг.3, обряды которой находили отражение в общей книге костела Греческой слободы [15, л. 10—27].

К сожалению, в церковных документах нам не удалось обнаружить обстоятельных сведений о совершенных католиками погребениях. Еще в начале XX в. в архиве церкви св. Екатерины хранились книги регистрации смертей — по крайней мере, исследователь М. Я. Корольков цитировал запись о смерти Доминико Трезини, последовавшей 19 февраля 1734 г. [25, с. 32]. Возможно, эти источники впоследствии оказались утраченными. Крайне скудные сведения о погребениях католиков обнаруживаем в отдельных статистических описаниях. Уже было отмечено, что в период с 1720 по 1729 г., согласно донесению супериора Вестинье, в приходе было совершено 93 отпевания. По данным И. Г. Георги, с 1780 по 1790 г. в Петербурге были погребены 944 католика [20, с. 282].

В XVIII столетии у католиков Петербурга еще не было собственно го некрополя: они были вынужде-

Рис. 2. Число крещений в Петербургской римско-католической церкви в 1746—1778 гг.

ны хоронить умерших вместе с протестантами на общих «немецких» кладбищах. Старейшее из них располагалось в восточной части Аптекарского острова на месте нынешнего Ботанического сада — там погребали инославных христиан в Петровскую эпоху [23, с. 30; 44, с. 239]. Это кладбище можно видеть на плане Петербурга 1725 г., оно обозначено под № 21 как «кладбище при Аптекарском саду» [29]. В Аннинское правление здесь уже не совершали захоронений. С 1730-х гг. (или даже раньше) католиков стали предавать земле на Выборгской стороне в инославной части Сампсониевского кладбища (к югу от православной церкви Сампсония Странноприимца) [23, с. 30; 44, с. 240]. На городском плане 1738 г. «немецкое» кладбище «у Самсона» помечено цифрой 31 и отнесено к Петербургской части, на плане же 1756 г. значится под № 7 Выборгской стороны [29]. В «крестильных» записях отмечены случаи захоронений умерших младенцев «in Samson»1. Это кладбище действовало до 1770 г., когда специальным указом Екатерины II его закрыли [24, с. 259]. Уже к концу века оно оказалось наполовину застроенным2, хотя православные захоронения не были тронуты. Православный погост и частично «иноверные» могилы в советское время были превращены в сквер им. К. Маркса.

Наряду с Сампсониевским кладбищем уже в 1730-е гг. католиков погребали и на кладбище Васильевского острова («in Vassilsky ostra») [15, л. 60]. Оно располагалось в районе Шкиперского протока (ныне застроено, на плане города 1738 г. обозначено под № 16 [29]). В дальнейшем, в 1756 г., сенатским указом на Васильевском острове и на Волковке для погребений иностранцев были отведены «особливые места мерою поперешника по 80, длинника по 120 квадратных по 960 сажен» (т. е. 80 на 120 саженей) [30, с. 567], однако кладбища здесь были обустроены несколько позже силами лютеранских общин. Во второй половине века католиков хоронили на Смоленском лютеранском кладбище В. О. (на плане 1777 г. оно зафиксировано как «немецкое» кладбище) [29] и у «Волковой деревни». Официально Волковское кладбище для иностранцев было открыто только в 1773 г., оно именовалось лютеранским, т.к. находилось в ведении Петрикирхе. Католиков стали хоронить здесь в последней четверти столетия как вперемежку с протестантами, так и на особой католической дорожке, где похоронены члены семьи Бенуа и жена архитектора Л. Руска. Собственное кладбище у петербургских католиков появилось только в 1856 г., когда Александр II отвел для этих нужд землю городского выгона на Выборгской стороне (т. наз. «Куликово поле») [10, с. 209].

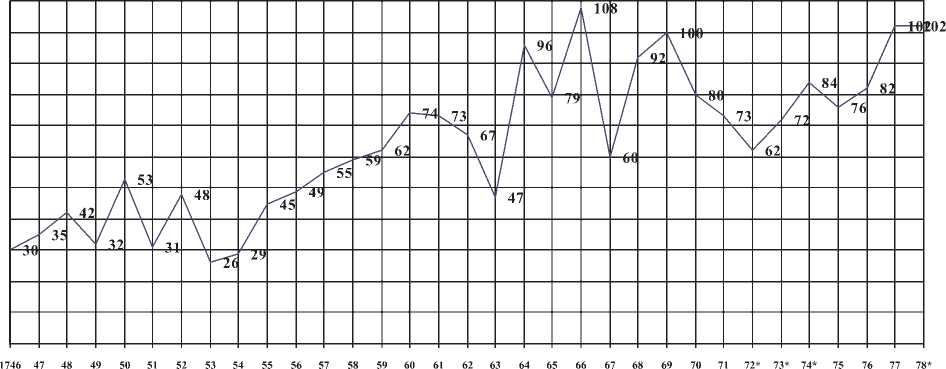

Архивная статистика венчаний в петербургском католическом приходе имеется только за 1746— 1773 гг. (см. рис. 33). Она дополняется сведениями Вестинье, зафиксировавшего 72 бракосочетания в период с 1720 г. по октябрь 1729 г. [33, с. 114—215], а также данными Георги, насчитавшего 285 «обручений» с 1780 по 1790 г. (не включая последний) [20, с. 282]. Обращает на себя внимание резкий подъем числа венчаний в 1765—1766 гг., явно обусловленный притоком новых молодых верующих извне. На вторую половину 1760-х гг. приходится и увеличение числа крещений (см. рис. 2). Все это позволяет утверждать, что в 1760-е гг. произошел значительный скачок в численности петербургских католиков. По-видимому, он был обусловлен не только процессами внутреннего развития церковного объединения католиков, но и иммиграционной политикой Екатерины II, которая 4 декабря 1762 г. объявила государственную поддержку иммигрантам [31, с. 126—127], а 22 июля 1763 г. издала манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают» [31, с. 313—315]. В результате более десятка деревень колонистов (немцев, шведов, французов и др.) возникло вблизи Петербурга, «подле рек Невы и Ижеры, около Ямбурга в Ингерманландии» [21, с. 64—65; 40, с. 197]. Колонисты, среди которых было немало католиков, окормлялись в Петербурге.

Рис. 3. Число венчаний в Петербургской римско-католической церкви в 1746—1773 гг.

Петербургские католики нередко заключали межконфессиональные браки — чаще с протестантками, но изредка и с православными. В жены предпочитали брать лютеранок1, хотя в метрике отмечен случай брака англичанина-католика Вильяма Хурна (Hoorn) с англичанкой-кальвинисткой Марией-Елизаветой [15, л. 19об.—20]. Под 1746 г. в книге записей крещений отмечен союз католика Георгия Ричеля (Ritschel) с некоей Ефросиньей, возможно русской [16, л. 3]. В 1736 г. в православной церкви Живоначальной Троицы состоялось венчание «галер весельного дела майстера» Василия Афанасьевича Толбугина с католичкой Марией Рагозео, дочерью капитана галерного флота Павла Рагозео [34, л. 5]. В последнем случае петербургский костел лишился своей прихожанки: спустя шесть лет, находясь в тяжелой болезни, Мария Толбугина пожелала «самопроизвольно восприять православную грекороссийского исповедания веру» и была миропомазана [35, л. 1, 5—5об.].

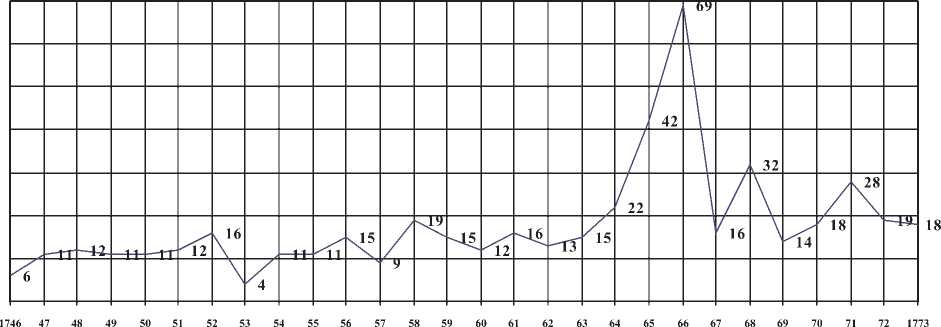

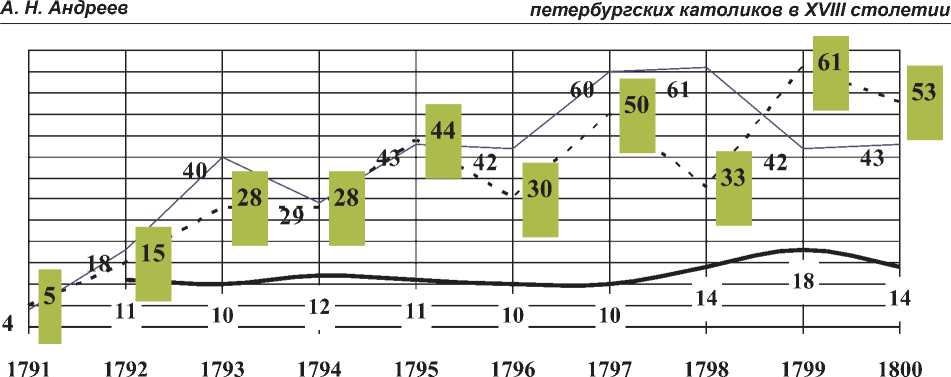

В последнее десятилетие XVIII в. католический приход стремительно увеличивался — во-первых, за счет притока в столицу католиков Речи Посполитой (после ее второго и третьего разделов, последовавших в 1793 и 1795 гг.); во-вторых, в результате наплыва эмигрантов из охваченной революционными событиями Франции. В итоге это привело к большей автономизации национальных групп верующих. Четыре национальные католические общины (немцев, французов, поляков и итальянцев), составлявшие единый приход, тяготели к обособленному существованию еще в Петровский период [2]. Высочайший Регламент 1769 г., пожалованный Екатериной II Петербургской католической церкви, узаконил избрание от каждой из упомянутых наций двух синдиков, обеспечив тем самым некоторую независимость национальных церковных объединений, подчинявшихся, впрочем, одному супериору [32, с. 836; 47, с. 1001]. В конце же века национальные группы прихожан настолько обособились, что регистрационные книги проведенных обрядов стали вести раздельно. Во всяком случае, в архиве церкви св. Екатерины Александрийской сохранились от- дельные регистрационные записи бракосочетаний, крещений и смертей во французской общине за 1791—1800 гг. [14, л. 1—186] (данные по другим национальным группам верующих этого периода нами не были обнаружены). Сведения, почерпнутые из этого источника, представлены на рис. 4.

Французская католическая община Петербурга в 1793 г. состояла более чем из 700 взрослых верующих2. Ее социальный состав был близок к социопрофессиональной структуре петербургской французской колонии, выявленной исследователем С. Н. Коротковым: 21,1% от общего числа французов представляли собой ремесленники; 14% были слугами и приказчиками; 13,8% — купцами; 14,3% — педагогами; 11,6% — военными; 6,4% составляли представители творческих профессий (артисты, художники и т.п.); 3,3% — госслужащие; 2,3% — придворные служители (повара, камердинеры и проч.); 2,2% — фабриканты; 0,9% — дворяне [26, с. 509]. В дальнейшем численность общины росла с увеличением доли французских эмигрантов в стране: вспомним, что император Павел принял на службу корпус войск принца Конде, предоставив ему дворец в Петербурге, «приютил» дочь казненного французского короля Терезу с ее двором, «еще шире открыл двери России для французской контрреволюционной эмиграции» [18, с. 423]. Можно предположить, что в последующие годы в общине значительно возрос процент дворян-роялистов, бежавших от террора в своей стране. Впрочем, динамика проведенных в общине обрядов после 1793 г. существенного увеличения числа верующих не обнаруживает — всплеск рождаемости приходится на 1797—1798 гг., к концу же века, наоборот, смертность превысила рождаемость (см. рис. 4).

Имеющиеся в нашем распоряжении данные о числе таинств, совершенных в приходе в целом в конце XVIII в., крайне фрагментарны. Так, Георги

Крещений ---Бракосочетаний - - - - Погребений

Рис. 4. Динамика числа обрядов, проведенных во французской католической общине прихода св. Екатерины Александрийской в 1791—1800 гг.

свидетельствовал о том, что в 1792 г. в Петербурге были обвенчаны 40 пар, окрещен 131 младенец и похоронены 79 человек [20, с. 282]. Значит, на долю французской общины в этом году приходилось 27,5% бракосочетаний (11 из 40), 13,74% крещений (18 из 131), почти 19% погребений (15 из 79). В 1797 г. в приходе св. Екатерины, охватывавшем, кстати, не только Петербург, но и близлежащие территории (от Финляндии до Новгорода), окрестили 118 детей, умерло 119 человек и было заключено 38 браков [41, с. 53]. Т. е. в этом году 50,85% всех крещений пришлись на французов (60 из 118), 42% всех погребений (50 из 119) и 26,32% венчаний (10 из 38). Это свидетельствует о том, что французы к концу века составляли весьма многочисленную группу католиков Петербурга и ближайшей округи. Общее же число прихожан костела св. Екатерины в конце века определить трудно, хотя бесспорным является тот факт, что католиков в 1790-е гг. стало намного больше, чем в предыдущее десятилетие. Французский путешественник Этьен Дюмон 24 июня 1803 г. отметил в дневнике, что в Петербурге проживает от 8 до 10 тысяч католиков [10, с. 205]. Возможно, эти цифры несколько завышены, несмотря на то, что в начале XIX в. католики сосредотачивались уже не только в приходе св. Екатерины, но сумели возвести и другие храмы, образовав новые общины. Так, в самом конце XVIII в. в столице появился приход церкви св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийской капеллы), выстроенной Джакомо Кваренги в 1798—1800 гг. при Пажеском корпусе (ныне здание Суворовского училища на Садовой улице). В 1794 г. появилась симультанная церковь в Гатчине [42, с. 50], а в 1798 г. образовался приход католической церкви св. апостола Павла в Кронштадте [10, с. 206—207]. Однако прихожанами Мальтийской капеллы являлся узкий круг лиц, состоявший почти полностью из дипломатов и придворных; католики же Гатчины пользовались храмом по очереди с местными лютеранами, т. е. их приход только начал формироваться [10, с. 207]. Главным приходским храмом оставался костел св. Екатерины Алексан- дрийской на Невском проспекте, но число взрослых верующих в нем, как было показано выше, достигло 10 тыс. только в 1830-е гг.

Конфессиональная жизнь общин, конечно, характеризуется не только числом крещений и венчаний, но и участием верующих в других таинствах (в первую очередь евхаристии), определяется их заинтересованностью в культовых действиях, религиозной активностью. Репрезентативных данных на этот счет нет, однако имеющиеся сведения, а главное — логика развития церковных структур петербургских католиков, свидетельствуют об их стремлении жить полноценной церковной жизнью, иметь достойное пастырское окормление, заботиться о благочестии, практически руководствоваться верой и воспитывать в ней молодое поколение [2]. Капуцин Аполлинарий из Швица в 1722 г. в донесении Римской курии упоминал, что в церкви каждое воскресенье, помимо литургии, в два часа пополудни молодым людям и всем желающим преподавались «христианское учение и основные таинства святой веры» [43, с. 540]. В 1718 г. петербургские священники исповедали 600 человек и соборовали 42 больных [19]. В течение 1721—1722 гг. патеры прочитали около 400 проповедей и провели около 200 катехизических бесед в Петербурге и Москве [43, с. 541]. В 1797 г. в церкви св. Екатерины «тех, которые исповедались и причащались на Пасху, было около 2000 чел.» [22, с. 56]. Римско-католический архиепископ Станислав Сестренцевич, глава российских католиков, в 1797 г. отметил в своем дневнике, что только в один день в петербургском костеле он совершил таинство миропомазания над 160 лицами [41, с. 53]. Все это убеждает нас в искреннем желании клира и мирян быть частью единого Церковного Тела. Следует помнить также, что раздоры в католической церкви, периодически подрывавшие церковное благополучие (например, перманентный конфликт между немцами, с одной стороны, и французами с итальянцами — с другой [6, л. 2—24; 8, с. 2—33об.]), не в последнюю очередь обусловливались стремлением национальных групп прихожан вести проповеди на своем языке, т. е. сделать их более доступными для соотечественников.

Новейшие исследования по проблемам истории западных христиан Петербурга показали, что многие образцы западноевропейской культуры, укоренившиеся в России в первой половине XVIII столетия, «были перенесены на российскую почву протестантами, и именно протестантами Санкт-Петербурга» [1, с. 387]. Однако масштабы вероисповедной жизни петербургских католиков позволяют утверждать, что духовность «латинян», в свою очередь, в немалой степени определяла культурный и религиозный ландшафт города на Неве. Римско-католический приход северной столицы по численности верующих не уступал протестантам: если совокупное число конфирмованных лютеран и реформатов к концу века составляло более 6 тыс. [1, с. 382], то не меньше взрослых прихожан (примерно 6—8 тыс.) окормлялось и в католической церкви. Организация культа и параметры конфессиональной жизни петербургских католиков отвечали успешному решению задач духовного окормления верующих, способствовали их социальной адаптации и ощутимому влиянию на жизнь российского общества в целом.

Список литературы Конфессиональная жизнь петербургских католиков в XVIII столетии

- Алакшин, А.Э. Протестантские общины в Петербурге в XVIII в./А.Э. Алакшин. -Челябинск: ЧелГУ, 2006. -415 с.

- Андреев А. Н. Доминико Трезини -староста римско-католического прихода в Санкт-Петербурге/А. Н. Андреев//Российская история. -2014. -№ 2 (в печати).

- Андреев, А. Н. Католицизм и общество в России XVIII в./А. Н. Андреев -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. -393 с.

- Письма и донесения иезуитов о России. -СПб.: Сенатская типография, 1904. -383 с.

- Андреев А. Н. Западно-христианские вероисповедания и общество в России XVIII в.: дис. … д-ра ист. наук/А. Н. Андреев. -Челябинск, 2011. -712 с.

- АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/1 (1754 г.). Д. 1.

- АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/1 (1761 г.). Д. 1.

- АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/2. Д. 14.

- Арсеньев, К. И. Царствование Петра II/К. И. Арсеньев. -СПб.: В тип. Императорской Российской Академии, 1839. -150 с.

- Аржанухин, В. Трехсотлетие католической общины Санкт-Петербурга/В. Аржанухин, А. Дремлюг//Символ. -2002. -№ 46. -С. 197-229.

- Базылёв, Л. Поляки в Петербурге/Л. Базылёв; пер. с польск. Ю Н. Беспятых. -СПб.: Блиц, 2003. -448 с.

- ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 27.

- ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 28.

- ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 29.

- ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31.

- ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 2. Д. 1.

- ЦГИА СПб. Ф. 1822. Оп. 3. Д. 5.

- Джеджула К. Е. Россия и Великая французская буржуазная революция конца XVIII в. -Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1972. -452 с.

- Фатеев, М. М. Участие светской власти в разрешении конфликтов в петербургской католической общине в XVIII в./М. М. Фатеев. URL: http://www.catherine.spb.ru/index.php/comments/parish-civill-auth (дата обращения: 08.07. 2013 г.).

- Георги, И. Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного/И. Г. Георги. -СПб.: При Императорском шляхетском сухопутном кадетском корпусе, 1794. -[8], XI, [15], 757 с.

- Георги, И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов…/И. Г. Георги. -СПб.: При Императорской Академии наук, 1799. -Ч. 4. -388 с.

- Ханковска, Р. Храм святой Екатерины в Санкт-Петербурге/Р. Ханковска. -СПб.: Чистый лист, 2001. -240 с.

- Хавен П. фон. Путешествие в Россию/П. Хавен фон. -СПб.: Изд-во журнала «Всемирное слово», 2007. -527 с.

- Каргапольцев, С. Ю. Архитектурно-археологические изыскания на территории Сампсониевского собора в Санкт-Петербурге С. Ю. Каргапольцев, М. Ю. Каргапольцев, В. Н. Седых//Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. -2010. -№ 2. -С. 258-271.

- Корольков, М. Я. Архитекты Трезины/М. Я. Корольков//Старые годы. -1911. -№ 4. -С. 17-36.

- Коротков, С. Н. Французская колония в С.-Петербурге в середине XIX в. (по материалам архива французского посольства в С.-Петербурге)/С. Н. Коротков//Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы: мат-лы 12-й междунар. конф. молодых ученых. -СПб., 2001. -С. 501-514.

- Коротков, С. Н. Проблема социальной трансформации французской колонии в Санкт-Петербурге в конце XVIII в. (по материалам «Санкт-Петербургских ведомостей»»)/С. Н. Коротков//Петербургские чтения -97. Санкт-Петербург в XVIII в. -СПб., 1997. -С. 40-42.

- Давид. И. Современное состояние Великой России, или Московии/И. Давид//Письма и донесения иезуитов о России конца XVII и начала XVIII вв. -Рязань: Александрия, 2010. -336 с.

- Планы С. Петербурга в 1700, 1705, 1725, 1738, 1756, 1777, 1799, 1840 и 1849 годах, с приложением планов 13 частей столицы 1853 года/сост. Н. Цылов. -СПб.: б. и., 1853 (без пагинации).

- Полное собрание законов Российской империи. -Т. 14. -СПб.: Тип. II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1830. -132 с. № 10553.

- Полное собрание законов Российской империи. -Т. 16.-СПб.: Тип. II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1830. -106 с. № 11720.

- Полное собрание законов Российской империи. -Т. 18.-СПб.: Тип. II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1830. -7 с. № 13252.

- Reinhold, J., O.F.M. Die St. Petersburg Missionpraefektur der Reformaten in 18. Jahrhunder/J. Reinhold//Archivum Franciscanum Historicum. -1961. -S. 114-215. Цит. по: URL: http://www.catholicspb.ru/?id=15 (дата обращения: 08.07. 2013 г.).

- РГИА. Ф. 796. Оп. 17. Д. 208.

- РГИА. Ф. 796. Оп. 23. Д. 480.

- РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 1032.

- РГИА. Ф. 822. Оп. 12. Д. 2791.

- РГИА. Ф. 822. Оп. 12. Д. 2793.

- Ростиславлев, Д. А. Французы в России в 1793 г./Д. А. Ростиславлев, С. Л. Турилова//Cahiers du monde russe. -Vol. 39(3). -Paris, 1998. -P. 297-320.

- Ржеуцкий, В. С. Французы на русских дорогах: роль иммиграционной политики России 1760-х гг. в формировании франкоязычных землячеств Санкт-Петербурга и Москвы/В. С. Ржеуцкий//Европейское Просвещение и развитие цивилизации в России: мат-лы междунар. научн. коллоквиума. Саратов. 2-6 сентября 2001 г. -Саратов, 2001. -С. 180-199.

- Сестренцевич-Богуш, С. Дневник Сестренцевича, первого митрополита всех римско-католических церквей в России/С. Сестренцевич-Богуш. -Ч. 1. -СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1913. -IV. -185 с.

- Сыщиков, А. Д. Из истории лютеранских общин Ингерманландии/А. Д. Сыщиков//Немцы в России: люди и судьбы. -СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. -С. 48-55.

- Theiner, A. Monuments historiques relatifs aux règnes d’Alexis Michaélowitch, Féodor III et Pierre le Grand czars de Russie, extraits des archives du Vatican et de Naples/A. Theiner. -Rome: Imprimerie du Vatican, 1859. -556 p.

- Возгрин, В. Е. Примечания/В. Е. Возгрин//П. Хавен фон. Путешествие в Россию. -СПб.: Изд-во журнала «Всемирное слово», 2007. -С. 209-391.

- Винтер, Э. Папство и царизм/Э. Винтер; пер. с нем. Р. А. Крестьянинова, С. М. Раскиной. -М.: Прогресс, 1964. -553 с.

- Zacharie, d’Haarlem, O.F.M. Cap. Les Capucins à Saint-Pétersburg (1720-1725)/d’Haarlem, Zacharie//Collectanea Franciscana: Periodicum Cura Instituti Historici Ordinis Fratrum Minorum Cappuccinorum Editum. -Roma, 1942. -Vol. 12, fasc.2-3. -P. 351-376.

- Законодательство Екатерины II. -Т. 1. -М.: Юридическая литературы, 2000. -1056 с.