Конфессиональное зарубежное регионоведение как направление исследований

Автор: Балабейкина Ольга Александровна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Социальная структура, социальные институты и процессы

Статья в выпуске: 1 (110) т.28, 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. Актуальность конфессионально-региональных зарубежных исследований обусловлена влиянием религиозного фактора на ментальность, традиции, культуру населения, а также на правовую, социальную и экономическую составляющие жизни общества, что предопределяет особенности развития международных отношений. Цель работы - расширение и введение в научный оборот методов, подходов, способов применения научного инструментария для исследований в области зарубежного геоконфессионального пространства. Материалы и методы. Материалами исследования стали данные финансовых отчетов зарубежных религиозных организаций. На их основе с помощью математико-статистических методов была осуществлена обработка исходных данных, позволившая установить территориальные особенности, специфику экономической и социальной деятельности в пределах конфессионального пространства рассматриваемых в качестве примеров стран и распространенных на их территории религий. Результаты исследования. Обозначена специфика комплексных зарубежных исследований в области конфессионального пространства, которые объективированы в оформившееся и перспективное для развития научное направление. Большие возможности в области изучения геоконфессионального пространства открываются в применении институционально-территориального и религиозно-ландшафтного подходов, при учете специфики исходной фактической и статистической информации, доступной на современном этапе. Первый подход больше рекомендуется применять для стран и регионов, где доминируют направления христианства с жесткой территориальной структурой, состоящей из иерархически соподчиненных единиц, а второй - для случаев, когда роль территориальной организации в функционировании религиозных институтов не является существенной. Обсуждение и заключение. Дальнейшее развитие зарубежного конфессионального регионоведения должно выстраиваться на усилении межпредметных связей и актуализации метематико-статистических методов исследования. Результаты исследования могут быть использованы в рамках межконфессиональных контактов, роль которых усиливается в настоящее время. Обращение к моделям функционирования конфессионального пространства зарубежных стран целесообразно при разработке стратегии развития государственно-религиозных отношений в России, а также может быть учтено руководством представленных в нашей стране религиозных организаций.

Зарубежное регионоведение, конфессиональное пространство, религиозная организация, религиозный институт, конфессиональный ландшафт

Короткий адрес: https://sciup.org/147222837

IDR: 147222837 | УДК: 316.334.3(1-87) | DOI: 10.15507/2413-1407.110.028.202001.111-132

Текст научной статьи Конфессиональное зарубежное регионоведение как направление исследований

Введение. Современный этап развития научной мысли характеризуется интенсивными интеграционными процессами, объективированными во взаимодействии предметных областей в рамках различных направлений, использовании универсальных и междисциплинарных методов, появлении все большего количества исследований, объединяющих самые разнообразные подходы на стыке предметных отраслей знаний [1]. Именно обозначенные процессы способствовали возникновению межотраслевых научных направлений, к которым можно отнести и зарубежное регионоведение. По мере развития обозначенной отрасли уже внутри нее, благодаря расширению предметной области и углублению в составляющие ее грани, выделяются отдельные ветви с характерным, специфическим предметом исследования [2]. К таковым можно отнести конфессиональное (религиозное) направление в зарубежном регионоведении, оформление которого четко обозначилось в последние десятилетия и находит выражение в появлении целого ряда научных работ, посвященных обозначенной проблематике.

Понятия «религия» и «конфессия» разграничены по смыслу и соотносятся между собой как целое с частным. Поскольку в рамках пространственных наук это существенное в религиоведении и других областях общественных знаний различие не является определяющим, то мы, выделяя основные тенденции и перспективы развития конфессионального регионоведения, а также применяемые в нем методы и научный инструментарий, вслед за С. А. Гороховым [3, с. 21], считаем, что в исследованиях, посвященных теоретическим вопросам, чаще всего допустимо употреблять понятия «религиозное пространство» и «конфессиональное пространство» как синонимичные (в приведенной работе используется термин «конфессиональное геопространство»).

Понятийный аппарат регионоведения и его отдельных подотраслей находится в стадии становления. Даже содержание основных его дефиниций (таких как «регион») вызывает научные дискуссии и предполагает применение разных подходов [4–6]. Тем не менее, обращаясь к теоретическим вопросам, формирующим концептуальные представления в рамках зарубежного регионоведения, ученые практически всегда указывают на конфессиональный состав населения как обязательный компонент региональной характеристики и составляющую понятия «регион» [7].

Исследования, которые бы отражали проблемы становления конфессионального зарубежного регионоведения, акцентируя внимание на расширении методов, подходов, способов применения научного инструментария, представлены единично и носят тематически ограниченный характер, а необходимость в них для решения практических задач и осмысления теоретических вопросов определила цель данного исследования, заключающуюся в разработке методологических основ для дальнейшего развития обозначенного научного направления.

^Об РЕГИОНОЛОГИЯ . Том 28, № 1, 2020

-

Обзор литературы. Исследование вопросов, связанных с конфессиональным регионоведением предполагает обращение к теоретическим работам, в которых рассматриваются подходы к понятию «регион» и его конфессиональной составляющей и затрагиваются иные научные аспекты, обусловленные развитием регионоведения в рамках междисциплинарного подхода, в том числе связанные с конфессиональным пространством [1–7].

Высокая степень влияния зарубежных религиозных институтов и организаций на социальное [8], экономическое, культурное развитие стран и регионов мира на современном этапе развития общества обусловило обращение к данной проблематике отечественных ученых [9–12], которые в своих работах расставляют акценты на самых разнообразных аспектах проявления функционирования и развития конфессионального пространства. Российские исследователи на примере зарубежных стран изучают как теоретические вопросы, связанные со спецификой пространственной организации религиозных институтов и иных элементов конфессионального пространства (И. А. Захаров [13], Ю. В. Дворников, М. Б. Дементьева [14] и др.), так и насущные, больше связанные с социальной, экономической деятельностью и административно-территориальным оформлением религиозных организаций [9; 10; 15; 16]. Следует также отметить современную тенденцию к расширению ареала зарубежных стран и регионов, которыми интересуются российские ученые. Все чаще для исследований они выбирают территории Азии, Африки, Латинской и Северной Америки. Есть и работы, в которых рассматриваются теоретические аспекты становления научных направлений, связанных с конфессиональным регионоведением или географией религий, но число их невелико [12; 17; 18].

Зарубежные исследователи также не оставляют без внимания предметные области конфессионального геопространства в своих работах, посвященных влиянию уровня религиозности и конфессиональной принадлежности населения на демографические процессы и их региональную дифференциацию [19], на специфику продовольственного потребления в экономике [20; 21]. Г. Маркис и Д. Бекридакис в своей публикации отражают специфику экономической деятельности религиозной организации в отдельной стране [22]. Стоит также упомянуть исследования иностранных авторов, освещающие роль религиозного фактора на региональном уровне в ретроспективном аспекте [23], так как их результаты имеют большое значение для изучения истории формирования конфессионального пространства той или иной территории.

Для понимания процессов во взаимоотношениях государства и религии, а также для более полного представления о существующих моделях этих взаимоотношений интересны научные труды, посвященные таким регионам и странам, которые редко выступают в качестве объекта исследований конфессиональной регионологии. К таковым, например, можно отнести публикации, в которых отражены проблемы Римско-католической церкви на Филиппинах [24], в том числе в региональном аспекте [25].

В отечественной и иностранной научной литературе обозначен устойчивый интерес к регионально-конфессиональной проблематике на уровне зарубежных стран и регионов, но публикации, отражающие методологические аспекты изучения конфессионального пространства, нуждаются в дальнейшем расширении.

Материалы и методы. В процессе исследования были использованы: методы статистического анализа как основа разработки объективных характеристик и выявления особенностей конфессионального пространства на национальном и региональном уровнях; сравнительного сопоставления, анализа и синтеза, систематизации теоретического материала; анализ моделей развития конфессионального пространства.

Информационной базой исследования послужили теоретические работы российских [10; 11; 12 и др.] и зарубежных авторов [22; 26–28], которые так или иначе касались вопросов, связанных с религиями в региональном аспекте. В качестве исходных (статистических) данных для применения аналитического подхода, экономического и статистикоматематического инструментария избирались материалы, размещенные на официальных сайтах зарубежных религиозных организаций, преимущественно – в публикуемых ими финансовых отчетах. Подобные отчеты, за некоторым исключением (Эстония, Филиппины)1, преобладают в странах, где Церковь пребывает в статусе государственной (Англия в Великобритании)2 или утратила его в недавнее время (Швеция)3. Применение методов обработки статистической информации, принятых в регионально-экономических исследованиях (расчеты коэффициентов неравномерности, преимущества, анализ финансовой деятельности религиозных организаций) помогли выявить направления региональноконфессиональных исследований, позволяющих получить объективные результаты, на основании которых можно делать выводы о состоянии структурных элементов геоконфессионального пространства.

Результаты исследования. Становление конфессионального регио-новедения как хорологического научного направления в первую очередь обусловливает решение важных теоретических вопросов, связанных с оформлением понятийного аппарата, выделением объекта исследований и обозначением предметной области, а также информационно-статистической базы исследований.

В качестве объекта изучения конфессионального регионоведения принято считать конфессиональное пространство являющееся полиструк-турным территориальным образованием. По мнению Р. А. Лопаткина, оно «определяется наличием, функционированием и взаимодействием в пределах определенного физического пространства агентов и групп агентов, представляющих различные религии» [29, с. 80]. С. А. Горохов считает данное определение самым емким из всех предложенных на данный момент [3, с. 22]. Репрезентативные агенты и группы агентов религий в данном контексте предлагается подразделять на две основные категории. К первой можно отнести религиозные институты, организации, учреждения. Среди последних выделяют учебные (духовные академии, семинарии, катехизаторские курсы и др.), благотворительные (ночлежные дома, больницы и др.), хозяйственные (гостиницы для размещения паломников, кафе или рестораны с обусловленным религиозными традициями ассортиментом блюд) и т. д. Вторую категорию составляет контингент адептов религий или конфессий (индивидуально в рамках групп по различным признакам, например, по степени регулярности участия в религиозных обрядах и таинствах).

С информационно-статистической базой данных, позволяющей дать характеристику агентам религий, относящимся к первой категории, для исследований в области конфессионального регионоведения существенных трудностей нет. Причем это касается и случаев, когда полигоном для изучения вопросов конфессиональной тематики избраны не только зарубежные регионы, но и российские, поскольку количественные данные об объектах, например, культовой инфраструктуры, доступны на официальных сайтах митрополий, епархий и других территориально-административных единиц или органов управления религиозных организаций. Этого же нельзя сказать о второй составляющей структуры конфессионального геопространства, касающейся численности адептов религий и их направлений. В данном случае прослеживается явное преимущество для зарубежных хорологических исследований религиозной сферы, обусловленное историческими, политическими, правовыми факторами.

На территории нашего государства, в отличие, например, от многих стран Европы, сбор и обработка подобного рода данных если и осуществляется, то очень редко, фрагментарно и не систематично. Совсем по-другому в этом плане выглядит зарубежный опыт. Например, идентификация по религиозной принадлежности определяется благодаря перечню вопросов переписи населения многих экономически развитых стран с поликонфессиональной структурой населения (Германия, Швейцария, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.). Переписи могут фиксировать только религиозную принадлежность респондента (христианство, ислам и т. д.) или содержать вопрос, уточняющий конфессию или деноминацию. Вопросы, которые позволили бы определить степень и частоту участия в религиозных обрядах и таинствах, судить о степени приверженности к религиозному учению, в бланк опроса переписи населения не включены, поэтому ее результаты не позволяют объективно оценить уровень религиозности адептов религий.

Значимым является тот факт, что в странах зарубежной Европы и некоторых других регионов, религиозным организациям законодательно предписывается ежегодная публикация на официальных ресурсных базах сети Интернет отчетов, отражающих результаты их социальной, финансовой деятельности, а также численность членов религиозных организаций и количество совершаемых за период религиозных обрядов и таинств. Часто такая система сбора и опубликования религиозной статистики касается стран, где одна (Великобритания) или несколько (Финляндия) религиозных организаций обладают государственным статусом или окончательно утратили его недавно (как это произошло в Норвегии в 2017 г.). Так, согласно последним опубликованным отчетным данным за 2018 г. Государственной Христианской Церкви Англии (ГХЦА), на территории Англии было совершено 37 тыс. венчаний (церковный брак, венчаный ГХЦА, обладает юридической силой); более 169,5 тыс. крещений и более 127,5 тыс. погребальных обрядов. Согласно статистике, число родившихся за этот год в Англии составило чуть более 625 тыс. чел., а умерших – около 506 тыс., значит, в церковных обрядах, сопровождающих рождение и смерть, участвовали чуть более 25 % населения4. Несмотря на столь невысокие показатели, ГХЦА остается самой значимой религиозной организацией в стране.

В зарубежной Европе есть примеры стран, где все религии равны перед законом и особым статусом не обладает ни одна из них, но религиозные организации предоставляют данные о своей деятельности в открытом доступе. В Северной Европе примером реализации такого опыта является Эстония. Согласно данным официального отчета, Евангелическо-лютеранская церковь Эстонии (ЕЛЦЭ) насчитывала в 2017 г. около 160 тыс. прихожан, что составляет чуть более 10 % от общей численности населения страны. В этом же году ее духовенством было крещено чуть более 1 600 чел., обвенчана 351 пара, совершено более

-

2,6 тыс. погребальных обрядов5. Сопоставляя эту информацию с данными демографической статистики (число родившихся в Эстонии за 2017 г. составляет около 14 тыс. чел.), получаем, что крещение в лютеранство приняли менее 12 % родившихся. Традиции диктуют совершение этого церковного таинства в младенческом возрасте, но среди людей, участвовавших в крещении, могли быть и лица иного возраста, пусть и в небольшой доле. На основании анализа отчетных данных можно сделать вывод о том, что население Эстонии подвержено влиянию процессов секуляризации в гораздо большей мере, чем другие страны Северной Европы, так как доля членов Лютеранской церкви в Швеции и Финляндии в этот же период составляет примерно 60 и 74 % соответственно. Получается, что сопоставление статистических данных создает предпосылки к выделению разных моделей развития и функционирования конфессионального пространства Северной Европы на современном этапе развития общества.

Финляндия является редким для современных государств зарубежной Европы примером, где две национальные Церкви – Финская лютеранская церковь (ФЛЦ) и Финская православная церковь (ФПЦ) – представлены членами приходских общин в очень разных долях (около 74,0 и 1,5 % от численности населения станы соответственно по данным 2015 г.), но равны в правах и функционируют как государственные учреждения с особым закрепленным законодательно статусом. Это проявляется в системе обязательного церковного налогообложения, легитимности церковного брака, законодательно предписанном опубликовании официальных данных о численности прихожан и т. д.

Статистические данные, отражающие деятельность христианских Церквей стран зарубежной Европы, содержат не только сведения о половозрастной структуре членов общины, но и об их участии в религиозных обрядах и таинствах за период отчетного года. Сопоставление последних двух групп показателей как раз свидетельствует о том, что религиозная самоидентификация (членство в религиозной организации, даже декларируемое официально) в большинстве случаев не подтверждается религиозно обусловленным поведением. Это обстоятельство дает основание подразделять религиозных адептов на группы по степени и частоте их участия в богослужебной жизни. Так, можно выделить следующие группы: «практикующие» верующие, регулярно участвующие в богослужениях; приступающие к обрядам и таинствам (если речь идет о христианстве); формально осознающие свое членство в религиозной общине. Соотношение и численность представителей этих групп – важная составляющая характеристики конфессионального пространства страны или региона.

Обширная и тематически разнообразная статистическая база зарубежных религиозных институтов и возможности для применения большого числа научных методов и инструментов создают предпосылки для широкого круга исследований в рамках конфессионального направления зарубежного регионоведения. Среди них наметились два подхода, условно обозначенные как институционально-территориальный и религиозно-ландшафтный.

Основой для первого подхода служат специфика религиозно-административного деления преобладающих в стране или регионе религиозных организаций. Его применение целесообразно и легко осуществимо в религиозно-хорологических исследованиях, предметом которых выступают конфессии, характеризующиеся жесткой территориально-административной структурой, состоящей из иерархически соподчиненных единиц. Традиции христианства (в первую очередь католичества, православия, лютеранства, англиканства) диктуют необходимость формирования конфессиональноинституционального пространства относящихся к нему религиозных организаций именно на этой основе. Поэтому закономерно преобладание обозначенного подхода при изучении зарубежных стран и регионов, которые являются историческими или демографическими центрами этой религии (Зарубежной Европы, Латинской Америки, Филиппин).

Как правило, под церковно-административными единицами христианских деноминаций на региональном уровне подразумеваются епархии (как частный вариант, отражающий статус управляющего епископа – архиепархии), их объединения – митрополии или церковные провинции, а также другие аналоги территориальных элементов управления регионального уровня (апостольские администратуры и т. д.). В свою очередь, упомянутые церковно-административные единицы подразделяются на дробные, приблизительно соответствующие районному уровню в государственноадминистративном делении – благочиния, деканаты и т. п. В качестве низовой территориальной единицы в христианских конфессиях выступают церковные приходы и разные виды приходских объединений [9; 16].

Результаты анализа процессов и явлений в рамках этого подхода, сводящиеся к выявлению тенденций к разукрупнению, или объединению, или упразднению церковно-административных единиц, могут служить индикаторами состояния конфессионального пространства на национальном или региональном уровнях. Так, секуляризационные процессы, характерные для стран Северной Европы, находят отражение в сокращении числа приходов ФЛЦ в динамике: если в 2008 г. их количество было 515, то в 2015 г. оно уменьшилось до 412, т. е. примерно на 20 %. Это не могло не отразиться и на территориально-административной

- структуре крупнейшей в Финляндии религиозной организации: в одной из ее епархий (Эспоо) было упразднено целое благочиние [16, с. 156].

Институционально-территориальный подход к изучению конфессионального пространства зарубежных государств, помимо данных для анализа и последующего обоснования выводов о тенденциях развития трансформационных внутренних процессов, предоставляет также широкие возможности для применения математико-статистического инструментария в конфессиональном зарубежном регионоведении.

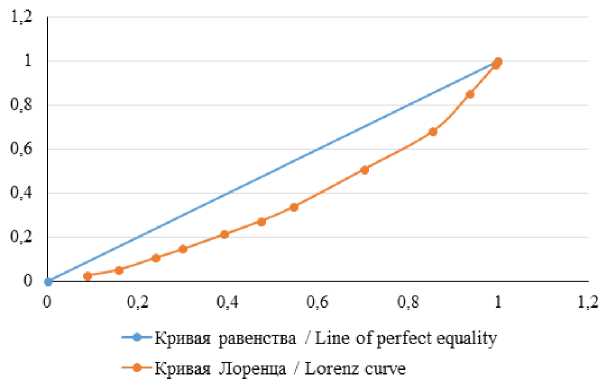

Одним из примеров реализации этих методов может служить расчет показателей коэффициентов неравномерности и преимущества (формулы приведены ниже), позволяющий судить о степени равномерности размещения объектов культовой инфраструктуры на территории страны или региона. В качестве илюстрации выбрана одна из провинций (архиепархий) ГХЦА – Йорк. Равномерность распределения ее приходов по отдельным епархиям отражена на рисунке 1, составленном по расчетно-статистическим данным таблицы 1.

Р и с у н о к. Равномерность распределения приходов ГХЦА (архиепархия Йорк), кривая Лоренца

F i g u r e. Uniformity of distribution of parishes of the Church of England (Archdiocese of York), the Lorenz curve

Т а б л и ц а 1. Коэффициент равномерности распределения приходов ГХЦА (архиепархия Йорк)6

T a b l e 1. Coefficient of uniformity of distribution of the parishes of the Church of England (Archdiocese of York)

|

Диоцез / Diocese |

Площадь диоцеза, кв. мили / Diocese area (square miles) |

Число приходов / Number of parishes |

K н / Coeнffi-cient of unevenness |

K пр / Coefficient of benefit |

Ранг / Rank |

||

|

N |

% |

N |

% |

||||

|

Блекберн / Blackburn |

930 |

6,04 |

235 |

8,1 |

-2,06 |

1,34 |

6 |

|

Карлайл / Carlisle |

2 570 |

16,7 |

234 |

8,08 |

8,62 |

0,48 |

10 |

|

Честер / Chester |

1 030 |

6,7 |

265 |

9,2 |

-2,5 |

1,37 |

5 |

|

Дарем / Durham |

980 |

6,3 |

209 |

7,2 |

-0,9 |

1,14 |

7 |

|

Ливерпуль / Liverpool |

390 |

2,5 |

197 |

6,8 |

-4,3 |

2,72 |

2 |

|

Манчестер / Manchester |

420 |

2,7 |

257 |

8,9 |

-6,2 |

3,29 |

1 |

|

Ньюкасл / Newcastle |

2 100 |

13,6 |

170 |

5,8 |

7,8 |

0,43 |

11 |

|

Шеффилд / Sheffield |

610 |

3,9 |

174 |

6,008 |

-2,108 |

1,54 |

4 |

|

Содор и Мэн / Sodor and Man |

220 |

1,4 |

15 |

0,51 |

0,89 |

0,36 |

12 |

|

Саузвелл и Ноттингем / Southwell and Nottingham |

840 |

5,4 |

241 |

8,3 |

-2,9 |

1,54 |

3 |

|

Йорк / York |

2 670 |

17,3 |

444 |

15,3 |

2,0 |

0,88 |

9 |

|

Лидс / Leeds |

2 630 |

17,09 |

455 |

15,7 |

1,39 |

0,92 |

8 |

|

Итого / |

15 390 |

100 |

2 896 |

100 |

20,7 |

– |

– |

Total

Примечание : Кн – коэффициент неравномерности, Кпр – коэффициент преимущества. р

Расчет равномерности распределения приходов ГХЦА по территории провинции Йорка проводился по формуле:

W = max (x1)/min (xi), где W – размах вариации между отстающим и преуспевающим регионом; xi – значение анализируемого показателя социально-экономического развития.

W s = 2670/220 ~ 12,1, где Ws – размах вариации по площади.

Wч.п. = 455/15 ~ 30,3, где Wч.п. – размах вариации по числу приходов.

В да. н . ном случае результат расчетов и графическое отображение последних говорят о том, что приходы ГХЦА на территории 12 епархий меньшей из двух ее церковных провинций размещены довольно равномерно, что позволяет сделать вывод о равной степени доступности храмов для прихожан.

Особую значимость церковно-институциональный подход в конфессиональных исследованиях зарубежного регионоведения приобретает, когда речь идет о странах и регионах, структурная организация конфессионального пространства которых проявляется в том, что друг на друга в его границах накладываются элементы одной конфессии, объединенные одной вероучительной доктриной, но принадлежащие к разным национальным каноническим юрисдикциям. Яркий пример тому – наличие приходов Русской православной церкви Московского Патриархата на территории Финляндии, наряду с ФПЦ, подчиненной Константинопольскому Патриархату в статусе автономной Церкви последнего. Или наличие немецких лютеранских приходов в этой же стране, объединенных, наряду со всеми шведскоязычными приходам ФЛЦ, где бы они ни находились, под управлением епархии Порвоо. В таких случаях можно говорить о наличии экстерриториальных церковно-административных единиц, а причины, по которым они образованы, и их специфика в конфессиональном пространстве страны или региона могут быть рассмотрены отдельно.

Религиозно-ландшафтное направление в конфессиональном регионове-дении также прочно занимает свою нишу. Теоретико-методологические основы для применения данного подхода на примере структурных элементов конфессионального пространства России в конце XX – начале XXI в. разрабатывал С. Г. Сафронов7. Его идеи в дальнейшем развивали и реализовывали применительно к странам Балтийского региона и США А. Г. Манаков, В. С. Дементьев, Ю. В. Дворников, М. Б. Дементьева [11; 14] и другие исследователи.

Для основы хорологических исследований в области зарубежного конфессионального регионоведения, отражающих территориальную дифференциацию распространения объектов культовой инфраструктуры и особенности расселения адептов религий, можно рекомендовать к применению выделенную С. Г. Сафроновым типологию ареалов распространения конфессий, в рамках которой им обозначены следующие виды:

‒ сплошной (к нему можно отнести национальные лютеранские Церкви государств Северной Европы, Римско-католическую церковь Филиппин и Восточного Тимора, национальные структуры Римско-католической церкви в странах Латинской Америки, Западной и Южной Европы, религиозные организации и объединения даосизма, буддизма, конфуцианства в Китае, синтоизма в Японии);

‒ региональный (Ливерпуль как регион максимальной концентрации лиц католического исповедания в Англии; северные и южные регионы Германии с преобладанием в структуре населения лютеран и католиков соответственно);

‒ ячеистый (протестантские деноминации в США);

‒ точечный (приходы Русской православной церкви Московского Патриархата и Римско-католической церкви в Финляндии; православные приходы разных национальных канонических юрисдикций в странах Латинской Америки, США, зарубежной Европы);

‒ представительский (единично представленные религиозные организации, например, приход ГХЦА в Эстонии).

Также в рамках религиозно-ландшафтного направления исследований в области конфессионального пространства С. Г. Сафроновым8 и сторонникам внедрения его научных идей [11] предлагается выделять конфессиональные плиты и их ядра (т. е. регионы, где доля адептов религии составляет более 50 %), образованые мировыми религиями или их конфессиями. Конфессиональная плита – это ареал компактного проживания этноса или группы этносов, для которых принадлежность к религии или конфессии выступает в качестве этнического признака. На стыке конфессиональных плит образуются контактные конфессиональные зоны, предполагающие полирелигиозный состав населения. Такой подход особенно актуален в изучении религий, которые имеют слабую выраженность институционального оформления, но применим и в других случаях. Указанные подходы к изучению конфессионального пространства не являются альтернативными и дополняют друг друга.

Предметная область конфессионального регионоведения очень широка. Помимо ставших традиционными тематических направлений – истории становления и развития религиозных вероучений на территории стран и регионов, особенностей размещения и территориальной организации объектов культовой инфраструктуры и т. д. – в последние годы она стала включать почти не свойственные ранее, но очень актуальные аспекты. К ним можно отнести экономическую и социальную деятельность религиозных организаций и их влияние на развитие страны или региона.

Вариант анализа экономической деятельности ГХЦА рассмотрен на примере епархии Саузвелл и Ноттингем с опорой на данные ее финансового отчета (табл. 2)9.

Т а б л и ц а 2. Основные показатели финансовой деятельности епархии Саузвелл и Ноттингем ГХЦА, 2016–2020 гг., тыс. фунтов стерлингов

T a b l e 2. Key indicators of financial performance of the diocese of Southwell and Nottingham of the Church of England, 2016–2020, thousand pounds sterling

Окончание табл. 2 / End of table 2

|

1 |

1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|

Затраты на оплату труда / People costs Другие вспомогательные расходы / Оther support costs Итого / Total Государственные церковные расходы / National church costs Итого расходы / Total resources expended Дефицит (-), профицит (+) за год / Deficit (-) / surplus (+) for the year to (+) / from (-) general fund reserves |

Расходы / Resources expended

615,9 867,9 1 353,7 894,8 910,1

451,9 581,2 609,7 593,5 620,4

+164,9 +3,3 -437,1 -350,5 -497,2 |

Анализ итогов финансовой деятельности 2017 г. и планирования бюджета на 2018 г. позволяют наблюдать рост доходных ресурсов епархии с 9 335,4 тыс. фунтов стерлингов до 9 778,6 тыс. фунтов стерлингов, что говорит об увеличении доходов на 443,2 тыс. фунтов стерлингов. Расходы в этот период составляют 9 332,1 тыс. и 10 215,7 тыс. фунтов стерлингов, что также показывает увеличение расходов на 883,6 тыс. фунтов стерлингов. То есть мы можем сделать вывод, что при росте доходов в период с 2017 по 2018 г. расходы увеличиваются быстрее. В итоге на 2018 г. планируется дефицит бюджета в 437,1 тыс. фунтов стерлингов.

Рассмотрение данных финансового отчета позволяет сделать вывод о том, что рост расходов за изучаемый период связан, преимущественно, с затратами на оплату труда и реализацию следующих проектов епархии:

‒ обучение миссионерской деятельности и ее осуществление;

‒ подготовка и реализация работы приходских катехизаторских курсов; ‒ поддержка нуждающихся в средствах приходов.

В целом очевидно стремление управляющих епархиальных органов к расширению миссионерской деятельности, задействованию еще большего числа ресурсов, в том числе трудовых, чтобы привлечь новых прихожан. При анализе отчетов можно отметить тенденцию к росту доходов и расходов, но все же расходы будут расти в большей степени, чем доходы, что и объясняется вышеперечисленными причинами.

На национальном уровне анализ финансовых отчетов с использованием принятого в экономической науке инструментария позволяет делать

^Об РЕГИОНОЛОГИЯ . Том 28, № 1, 2020 обоснованные выводы не только о степени успешности финансовой политики религиозной организации, но и судить о процессах и явлениях, характеризующих конфессиональное геопространство, компонентом которого она является.

Обсуждение и заключение. Конфессиональное направление исследований в зарубежном регионоведении выступает в качестве оформившейся отрасли научных знаний, предметная область которой характеризуется как необычайно многогранная в своих проявлениях. Для ее дальнейшего развития требуется расширение межпредметных связей с использованием методов и инструментария разных отраслей знаний, особенно математико-статистических и иных, принятых в региональных направлениях исследований. Безусловным преимуществом в развитии зарубежного конфессионального регионоведения, по сравнению с отечественным, выступает наличие применительно ко многим (особенно европейским) религиозным институтам и организациям в свободном доступе официальных статистических данных, отражающих их социальную и экономическую деятельность, поэтому две последние предметные области можно отнести к особенно перспективным для дальнейших исследований.

Последнее послужит формированию более объективной и аргументированной оценки процессов, характеризующих конфессиональное пространство зарубежных стран и регионов.

Разработанные отечественными учеными хорологические подходы к изучению конфессионального пространства также могут быть широко использованы применительно к зарубежным странам и регионам. Поэтому, подходя к выбору методов исследования в данной предметной области, необходимо учитывать региональную или национальную специфику, а также особенности вероучительной доктрины представленных в рамках полигона изучения религий и конфессий.

Практическая значимость зарубежных конфессионально-хорологических исследований заключается в том, что их результаты могут быть использованы в рамках расширяющихся в наше время межконфессиональных отношений, в том числе в области культурного и экономического сотрудничества между российскими и иностранными религиозными организациями. Кроме того, религиозный фактор обусловливает многие ментальные, социально-культурные характеристики населения, а также проявляется в правовой, экономической и иных сферах общественной жизни, поэтому его нужно учитывать в международных коммуникациях.

Опыт зарубежных религиозных институтов, отраженный в научных исследованиях, может быть полезен в условиях современной российской действительности на государственном уровне и на уровне отдельных религиозных организаций при учете того факта, что отечественное религиозное пространство после долгих десятилетий атеистической про- паганды советского периода развивается динамично, но некоторые его структурные особенности до сих пор не устоялись и не оформились.

Список литературы Конфессиональное зарубежное регионоведение как направление исследований

- Барыгин, И. Н. Теория международных отношений и регионоведение в контексте основных научных парадигм / И. Н. Барыгин // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. - 2005. - Т. 1, № 3. - С. 114-123. - URL: https:// cyberleninka.ra/article/n/teoriya-mezhdunarodnyh-otnosheniy-i-regionovedenie-v-kon-tekste-osnovnyh-nauchnyh-paradigm/viewer (дата обращения: 23.10.2019).

- Смирнова, Г. Е. Социокультурное регионоведение: к проблеме метода / Г. Е. Смирнова. - DOI 10.7256/2306-0174.2013.6.645 // Философская мысль. -2013. - № 6. - С. 530-544. URL: https://nbpublish.com/library_read_article. php?id=645 (дата обращения: 23.10.2019).

- Горохов, С. А. Конфессиональное геопространство как объект изучения географии религий / С. А. Горохов. - DOI 10.15356/0373-2444-2014-2-21-30 // Известия Российской Академии Наук. Серия географическая. - 2014. - № 2. - С. 21-30. -URL: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/46 (дата обращения: 23.10.2019).

- Василькова, Е. А. Понятие «регион» и современные тенденции развития регионализма / Е. А. Василькова // Вестник Таганрогского института управления и экономики. - 2018. - № 2 (28). - С. 54-58. - URL: https://cloud.mail.ru/public/ mjTy/x54YLpQtf/28_Vestnik_TIUE_2_2018.pdf (дата обращения: 23.10.2019).

- Подходы к определению понятия «Балтийский регион» / А. П. Клеме-шев, Т. Пальмовский, Т. Студжиницки [и др.]. - DOI 10.5922/2074-9848-20174-1 // Балтийский регион. - 2017. - Т. 9, № 4. - С. 7-28. - URL: https://doi. org/10.5922/2074-9848-2017-4-1 (дата обращения: 23.10.2019).

- Кикоть, В. И. Теоретические аспекты формирования понятия «регион» / В. И. Кикоть // Экономика строительства и природопользования. - 2017. -№ 2 (63). - С. 61-65. - URL: http://science.cfuv.ru/nauchnye-zhurnaly-kfu/ekono-mika-stroitelstva-i-prirodopolzovaniya/arxiv-2016-2 (дата обращения: 23.10.2019).

- Максимцев, И. А. Зарубежное регионоведение: вопросы теории и информационного обеспечения / И. А. Максимцев, Н. М. Межевич, В. М. Разумовский // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. -2019. - № 5-1 (119). - С. 7-14. - URL: https://unecon.ru/izdaniya/zhurnal-izvestiya/ arhiv-nomerov (дата обращения: 23.10.2019).

- Богатова, О. А. Деятельность социально ориентированных организаций Русской православной церкви: региональные аспекты. - DOI 10.15507/24131407.107.027.201903.489-512 / О. А. Богатова, Е. И. Долгаева, А. В. Митрофанова // Регионология. - 2019. - Т. 27, № 3. - С. 489-512. - URL: http://regionsar.ru/en/ node/1793 (дата обращения: 23.10.2019).

- Балабейкина, О. А. Англиканская Церковь: экономический, правовой, территориальный аспекты проявления конфессиональной деятельности в Великобритании / О. А. Балабейкина, Д. Н. Лавхаева // Журнал правовых и экономических исследований. - 2018. - № 1. - С. 91-98. - URL: http://giefjournal.ru/ sites/default/files/014._6.pdf (дата обращения: 23.10.2019).

- Данненберг, А. Н. Организационные основы латиноамериканского католицизма: история и современность / А. Н. Данненберг // Миссия конфессий. -2018. - T. 7, № 1 (28). - С. 12-21. - URL: http://confessions-word.ru/index.php/ zhumaly/28 (дата обращения: 23.10.2019).

- Манаков, А. Г. Территориальная структура конфессионального пространства юго-восточной части Балтийского региона / А. Г. Манаков, В. С. Дементьев. - DOI 10.5922/ 2078-8555-2019-1-7 // Балтийский регион. - 2019. - Т. 11, № 1. - С. 92-108. -URL: https://journals.kantiana.ru/baltic_region/4175/12478/ (дата обращения: 23.10.2019).

- Захаров, И. А. Роль миссионерских станций в распространении христианства в Северо-Западной Африке / И. А. Захаров // Региональные исследования. - 2018. - № 4. - С. 36-43. - URL: http://www.geogr.msu.ru/structure/ reg_issledovaniya/ (дата обращения: 23.10.2019).

- Захаров, И. А. Динамика конфессионального пространства Африки в ХХ -начале XXI в. / И. А. Захаров // Человек: образ и сущность. - 2019. - № 1 (36). -С. 97-112. - URL: https://human-inion.org/article.php?id=80 (дата обращения: 23.10.2019).

- Дворников, Ю. В. Религиозный ландшафт США как совокупность геосистем / Ю. В. Дворников, М. Б. Дементьева // Псковский регионологи-ческий журнал. - 2017. - № 4 (32). - С. 16-30. - URL: https://elibrary.ru/item. asp?id=30539826 (дата обращения: 25.10.2019).

- Балабейкина, О. А. Конфессиональное пространство современной Швеции: христианские деноминации / О. А. Балабейкина, В. Л. Мартынов. - DOI 10.5922/2074-9848-2017-3-6 // Балтийский регион. - 2017. - № 3. - С. 113-126. -URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30539826 (дата обращения: 25.10.2019).

- Балабейкина, О. А. Лютеранство в Финляндии: историческая география и современность / О. А. Балабейкина, В. Л. Мартынов. - DOI 10.5922/2074-98482015-4-9 // Балтийский регион. - 2015. - № 4. - С. 150-161. - URL: https://doi. org/10.5922/2074-9848-2015-4-9 (дата обращения: 25.10.2019).

- Шведова, В. В. Становление географии религий как научной дисциплины в общественно-географической познавательной области / В. В. Шведова // Вестник приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема. -2015. - № 4 (21). - С. 113-124. - URL: http://pgusa.ru/ru/vestnik/arhiv/stanovle-nie-geografii-religiy-kak-nauchnoy-discipliny-v-obshchestvenno-geograficheskoy (дата обращения: 25.10.2019).

- Савицкая, О. Н. Теоретико-методологические проблемы изучения религиозного ландшафта / О. Н. Савицкая, М. П. Назарова // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. - 2017. - № 4 (117). -С. 158-162. - URL: http://izvestia.vspu.ru/jurnal/365 (дата обращения: 25.10.2019).

- Peri-Rotem, N. Religion and Fertility in Western Europe: Trends Across Cohorts in Britain, France and the Netherlands / N. Peri Rotem. - DOI 10.1007/s10680-015-9371-z // European Journal of Population. - 2016. - Vol. 32, issue 2. - Pp. 231-265. - URL: https:// link.springer.com/article/10.1007%2Fs10680-015-9371-z (дата обращения: 25.10.2019).

- Durmus, В. The Effect of Culture on Food Consumption; a Case of Special Religious Days in Turkey / B. Durmus, D. Shipman. - DOI 10.5539/jfr.v6n2p92 // Journal of Food Research. - 2017. - Vol. 6, no. 2. - Pp. 92-99. - URL: http://www. ccsenet.org/journal/index.php/jfr/article/view/63511 (дата обращения: 25.10.2019).

- Campante, F. Does Religion Affect Economic: Growth and Happiness? Evidence from Ramadan / F. Campante, D. Yanagizawa-Drott. - DOI 10.2139/ssrn.2410395 // Quarterly Journal of Economics. - 2015. - Vol. 130. - Pp. 615-658. - URL: https:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2410395 (дата обращения: 25.10.2019).

- Makris, G. The Greek Orthodox Church and the Economic Crisis Since 2009 / G. Makris, D. Bekridakis. - DOI 10.1080/1474225X.2013.793055 // International Journal for the Study of the Christian Church. - 2013. - Vol. 13, issue 2. -Pp. 111-132. URL: https://www. tandfonline. com/doi/full/10.1080/147422 5X.2013.793055 (дата обращения: 25.10.2019).

- Jarnecki, M. Kwestie i spory religijne na terenie Rusi Zakarpackiej w czecho-slowackim epizodzie jej dziejow / M. Jarnecki, M. Palinczak. - DOI 10.11649/sn.2014.025 // Sprawy Narodowosciowe, Seria nowa. - 2014. - No. 45. - S. 88-105. - URL: https://is-pan.waw.pl/journals/index.php/sn/article/view/sn.2014.025 (дата обращения: 25.10.2019).

- Batalla, E. V. Church-State Separation and Challenging Issues Concerning Religion / E. V. Batalla, R. Baring. - DOI 10.3390/rel10030197 // Religions. - 2019. -Vol. 10, issue 3. - P. 197. - URL: https://www.mdpi.com/2077-1444/10/3/197 (дата обращения: 25.10.2019).

- Cornelio, J. S. Priesthood Satisfaction and the Challenges Priests Face: A Case Study of a Rural Diocese in the Philippines / J. S. Cornelio. - DOI 10.3390/ rel3041103 // Religions. - 2012. - Vol. 3, issue 4. - Pp. 1103-1119. - URL: https:// www.mdpi.com/2077-1444/3/4/1103 (дата обращения: 25.10.2019).

- Manuel, P. Ch. Faith-Based Organizations and Social Welfare: Associational Life and Religion in Contemporary Western Europe / P. Ch. Manuel, M. Glatzer. - DOI 10.1007/978-3-319-77297-4. - London : Palgrave Macmillan, 2019. - 232 p. - URL: https:// link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-77297-4 (дата обращения: 25.10.2019).

- Queen, E. History, Hysteria, and Hype: Government Contracting with Faith-Based Social Service Agencies / E. Queen. - DOI 10.3390/rel8020022 // Religions. -2017. - Vol. 8, issue 2. - P. 22. - URL: https://www.mdpi.com/2077-1444/8/2/22 (дата обращения: 25.10.2019).

- Volunteering in Religious Congregations and Faith-Based Associations / R. A. Cnaan, S. Zrins'cak, H. Gronlund [et al.]. - DOI 10.1007/978- 1-137-26317-9_23 // The Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit Associations / Edited by D. S. Horton, R. A. Stebbins, J. Grotz. - London : Palgrave Macmillan, 2016. - Pp. 472-494. - URL: https://link.springer.com/chap-ter/10.1007/978-1-137-26317-9_23 (дата обращения: 25.10.2019).

- Лопаткин, Р. А. Социологическая интерпретация понятия «религиозная ситуация» / Р. А. Лопаткин. - Текст: непосредственный // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. - 2004. - № 1-2. - С. 79-89.