Конфликты между партнерами в бизнесе

Автор: Забалуева Дарья Алексеевна, Дергаль Птр Петрович

Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps

Рубрика: Организационно-экономические аспекты сервиса

Статья в выпуске: 4 (42), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены положительные и отрицательные стороны бизнес-партнерства; исследованы причины возникновения конфликтов между партнерами в бизнесе и дана им характеристика, а также раскрыты способы их разрешения.

Бизнес, партнёры, конфликты, причины, способы разрешения

Короткий адрес: https://sciup.org/148186381

IDR: 148186381 | УДК: 336

Текст научной статьи Конфликты между партнерами в бизнесе

Тема «Конфликты между партнерами в бизнесе» является актуальной и значимой, особенно для России, так как предпринимательство является достаточно молодой сферой деятельности.

Бизнес-партнерство имеет, как положительные, так и отрицательные стороны.

К положительным следует отнести:

-

1. Становление бизнеса, его развитие и процветание ложится на плечи нескольких человек – партнеров, – поэтому решение вопросов проще решать коллективно, нежели в одиночку.

-

2. В партнерстве, не только увеличивается творчество, но есть и свежие мысли, таланты и идеи, что повышает результативность бизнеса.

-

3. Партнерские взаимоотношения позволяют выиграть время, а, как известно, время – деньги.

-

4. Партнерские отношения позволяют увеличить стартовый капитал, что рождает массу идей с возможностью их воплощения и реализации.

-

5. Надежное плечо и помощь всегда рядом, когда у бизнесмена есть партнер.

-

6. Ответственность перед партнером дисциплинирует.

Отрицательные аспекты бизнес- партнерства:

-

1. Сложности взаимоотношений, особенно когда взгляды ведения дел у партнеров не совпа-

- дают. Подобные разногласия могут привести к дележке предпринимательства, а порой и вовсе к его распаду и банкротству.

-

2. Противоречия с партнером или партнерами могут оттягивать сроки решения важных задач и вопросов.

Исследуя конфликты в бизнес-партнёрстве, был сделан вывод о том, что их причинами являются:

-

1. Отсутствие четкой и согласованной стратегии создания и развития компании

-

2. Неоднородная структура начальных вложений в бизнес. Психология человека так устроена, что не многие из нас способны совладать с чувством зависти. Логически мы все понимаем,

-

4. Профессиональные знания, навыки и эффективность владельцев бизнеса

-

5. Отсутствие заранее проработанных сценариев выхода из бизнеса

-

6. Внешние угрозы. Бывает, что возникшая внешняя угроза выводит наружу скрытые противоречия. Начинается поиск виноватых, который ведет к взаимным обвинениям и разладу между совладельцами. Каждый участник отстаивает собственную точку зрения по вопросу, как спасти предприятие, а это еще сильнее осложняет ситуацию.

-

7. Компаньоны не подходят друг другу по своим психологическим и морально- деловым качествам.

Многие считают, что стратегия – прерогатива исключительно крупных компаний. Это одно из самых распространенных заблуждений. Поскольку многие start-up не уделяют данному вопросу должного внимания, то, даже став более крупной компанией, они продолжают плыть по течению. Как показывает практика, отсутствие четкой и согласованной стратегии развития компании не редко становится причиной конфликтов между собственниками, что зачастую приводит к ухудшению ее финансово-экономического состояния, а в некоторых случаях и к развалу компании.

что тот, кто больше вложил в бизнес, и должен больше получать дивидендов, однако в том случае, когда бизнес-партнеры вносят в уставный капитал разные активы, вероятность возникновения в будущем конфликтов очень высока. [1]3.

Отсутствие четкой системы оплаты труда и распределения прибыли у владельцев бизнеса. Часто при создании нового бизнеса собственники выступают в двух ролях: владельцы и сотрудники компании. При этом они договариваются только о распределении прибыли в соответствии с начальными вложениями каждого, но никак не прорабатывают вопрос оплаты труда каждого из них. Кому-то из партнеров может показаться, что он работает и вносит гораздо больший вклад в развитие компании, чем другие, а значит он должен больше получать, что, как правило в последующем создаёт почву для конфликтов.

Если владельцы компании понимают, что кто-то из них упёрся в потолок в саморазвитии и не хочет дальше самосовершенствоваться, то в таком случае это может стать причиной конфликтов между партнёрами в бизнесе. Особенно это характерно в том случае, когда партнёры выполняют определённые функции в оперативном управлении бизнесом,что может негативно сказаться на развитии компании и заработке всех бизнес-партнеров.

Причин возникновения серьезных конфликтов между бизнес-партнерами может быть отсутствие договоренностей между ними о том, как они будут выходить из бизнеса, если кто-то захочет это сделать. Тот, кто захочет выйти из бизнеса, будет заинтересован в более высокой оценке, а его бизнес-партнеры наоборот в более низкой. При этом могут возникнуть конфликты, которые могут привести к тому, что контроль над бизнесом вообще может быть потерян или к тому, что все бизнес-партнеры потеряют на продаже своей компании. [2]

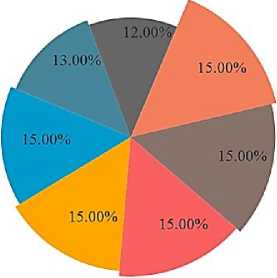

Результаты исследования причин приведены на диаграмме (рисунок 1).

Исследуя причины конфликтов, очень важно определить способы их предотвращения. Полностью исключить вероятность конфликтов получится вряд ли, однако снизить ее вполне возможно. Нам представляется, что такими способами могут быть:

Во-первых. При создании нового бизнеса с нуля необходимо заранее подготовиться к возможным конфликтам между бизнес-партнерами. Такой подход может позволить избежать существенных конфликтов либо минимизировать их негативное влияние на дальнейшее бизнес-партнерство и развитие компании.

| Отсутствие четкой стратегии развития компании щ Неоднородная структура начальных вложений в бизнес J Отсутствие четкой системы оплаты труда

Профессиональные знания и эффективность владельцев

| Отсутствие заранее проработанных сценариев выхода из бизнеса

I Внешние угрозы

| Несоответствие психологических и морально-деловых качеств

Рисунок 1 - Результаты исследования

Нужно отдавать себе отчет в том, что начальный энтузиазм и некая эйфория от создания своего бизнеса со временем значительно уменьшаются. На первое место выходит трезвый расчет и максимально объективная оценка уже произошедших событий, а также планов по развитию компании. [3]

Думается, что лучше заранее до "боевых действий" проговорить, а еще лучше прописать все позиции по максимуму. Даже если все эти договоренности не будут соответствующим образом юридически оформлены, то это уже будет намного лучше по сравнению с тем вариантом, когда вообще ничего не прописано на бумаге.

Во-вторых. Необходим стратегический менеджмент, отсутствие которого н е редко становится причиной конфликтов между собственниками, что зачастую приводит к ухудшению ее финансово-экономического состояния, а в некоторых случаях и к развалу компании.

Стратегический план - это вполне конкретный документ, а не просто какой-то набор мыслей в голове у собственников бизнеса. Причем это именно согласованный (между всеми совладельцами бизнеса) документ. [4]

Если будущие совладельцы компании разработали и согласовали стратегический план, то теперь необходимо определиться с уставным капиталом, поскольку и в этом может заключать- ся причина существенных конфликтов между бизнес-партнерами в будущем.

В-третьих. Необходимо определиться с уставным капиталом, поскольку и в этом может заключаться причина существенных конфликтов между бизнес-партнерами в будущем.

Создание любого бизнеса требует начальных вложений. Начальные инвестиции для создания бизнеса могут быть не обязательно денежными. В уставный капитал помимо денег могут быть внесены и другие активы, причем как материальные (например, основные средства) так и нематериальные (нематериальные активы). Самый лучший вариант, когда все совладельцы бизнеса вносят в уставный капитал именно денежные средства, а не какие-либо другие активы. Идеальный вариант, когда все вносят в уставный капитал равные суммы денег в одинаковой валюте. В таком случае вероятность возникновения в будущем конфликтов между бизнес-партнерами минимальна. Это относится не только к уставному капиталу, но и к последующим возможным инвестициям учредителей.

Если есть возможность, то лучше всем бизнес-партнерам вкладывать в бизнес именно деньги, поскольку со временем у кого-то из них может измениться оценка начальных вложений, сделанных основными средствами или нематериальными активами. Появление таких мыслей у кого-то из совладельцев может спровоцировать его к тому, что он решит проститься со своими партнерами. Вероятность подобного случая становится значительно меньше, если в компании внедрен управленческий учет и система владель ческого контроля.

В-четвёртых. Необходимо заранее проработать еще один очень важный вопрос - систему оплаты труда и распределения прибыли между владельцами бизнеса.

Для того, чтобы минимизировать вероятность возникновения такой проблемы нужно совладельцам бизнеса изначально договориться о системе оплаты. Труд всех бизнес-партнеров, которые будут принимать самое непосредственное участие в оперативной работе компании, должен оплачиваться. Даже если пока у компании прибыль отсутствует и в ней работают только бизнес-партнеры без наемных сотрудников, то и в этом случае сразу же должна действовать система оплаты труда. Очевидно, что в начале никаких выплат может и не быть, но это не значит, что не должна начисляться заработная плата тем, кто непосредственно работает в компании. Выплачиваться она может и потом, когда компания заработает прибыль и финансовый поток, необходимый для этих выплат. Если бы вместо бизнес-партнеров их функции выполняли наемные сотрудники, они же не делали бы это бесплатно. Так почему же владельцы, выполняя определенные оперативные функции в компании, не должны за это ничего получать? То, что они являются совладельцами бизнеса, не отменяет того, что они являются сотрудниками компании. Никто из сотрудников компании (в том числе и бизнес-партнеры) не должны работать бесплатно.

Итак, в самом начале нужно спроектировать организационно-функциональную структуру компании, которая, кстати, должна соответствовать ее стратегии, которую также следует разработать еще до создания компании. Для каждой должности нужно прописать функционал и определить систему оплаты труда, которая может состоять как из постоянной, так и из переменной части. Затем нужно распределить должности между бизнес-партнерами и в будущем начислять заработную плату каждому из них в соответствии с должностями. [5] В дополнение к оплате труда, которую будут получать бизнес-партнеры в качестве сотрудников, они естественно будут получать и свою долю прибыли, определяемую в соответствии с начальными вложениями в уставный капитал компании.

Следует отметить, что данная работа по распределению должностей между бизнес-партнерами покажет, смогут ли они договориться. Ведь у разных должностей может быть разный уровень оплаты труда и это является нормальным. Если в самом начале начнутся споры, в том числе потому, что кто-то из бизнес-партнеров в качестве сотрудника компании будет получать больше чем другие, то совместный бизнес лучше и не начинать.

Кто-то может возразить, сказав, что такой подход к организационному проектированию и определению уровня оплаты труда не подходит для стартапа, в отличие от уже действующей компании. Никто не утверждает, что в стартапе на каждую должность нужно брать отдельного человека. Безусловно, в начале, не будет большого объема работы. Это значит, что бизнес-партнеры в самом начале могут занимать (по факту, а не юридически) сразу несколько должностей и выполнять достаточно широкий функционал. То, что, что они будут занимать сразу несколько должностей, вовсе не означает, что суммарный уровень их оплаты труда будет очень большим, поскольку объем работы на каждой должности пока будет небольшим. Со временем по мере роста объема работ количество должностей, которые они занимают, будет сокращаться до тех пор, пока каждый из бизнес-партнеров не будет занимать только одну должность. Все остальные должности будут занимать наемные сотрудники.

Если кто-то из бизнес-партнеров вообще никак не будет участвовать в оперативной работе компании, то он и не должен получать никакой заработной платы. Он будет получать только свою долю от прибыли и все. В таком случае и не будет споров и взаимных упреков в том, что кто-то работает больше, а получает как все остальные или даже меньше.

В-пятых. Важно, чтобы была достигнута договоренность о том, что преимущественное право выкупа доли совладельца компании имеют его бизнес-партнеры. Конечно же, даже такая договоренность не гарантирует полного отсутствия конфликтов, поскольку оценка бизнеса - неоднозначный процесс. При любых обстоятельствах лучше заранее прописать все возможные сценарии выхода из бизнеса, в том числе и полной продажи компании всеми бизнес-партнерами, что позволит в значительной мере устранить почву для конфликтов. [2]

В-шестых. Чтобы предотвратить конфликты, возникающие от внешних причин, еще при создании компании думается необходимо зафиксировать в договоре с партнером все возможные нюансы будущего сотрудничества. Предсказать, как человек поведет себя через несколько лет, сложно – а время летит быстро.

В-седьмых. Бывают и иные конфликты – на эмоциональном уровне. Их причина – в том, что компаньоны по-человечески не подходят друг другу. Думается, что при создании своего нужно выбирать такого партнера, который бы дополнял Вас. Кто-то силен в расчетах, кто-то прекрасный оратор, кто-то умеет работать с командой, кто-то хороший стратег и т. д. Там, где людям комфортно работать друг с другом, конфликта не будет. [6]

В-восьмых. Необходимо закрепить порядок разрешения конфликтов в акционерном соглашении. С лета 2009 года необходимость принятия этих документов закреплена законодательно. Большинство акционерных соглашений содержат разделы о предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций. Значит, собственники допускают возможность того, что в будущем их отношения могут испортиться, а точки зрения по вопросам ведения бизнеса – разойтись. Решить подобные проблемы при отсутствии заранее одобренного компаньонами плана действий весьма непросто. Совсем другое дело, когда соглашение акционеров предусматривает особый порядок разрешения конфликтов, а также цивилизованного «развода» партнеров и справедливого раздела бизнеса.

Многие акционеры предпочитают указывать в соглашениях особый орган, разрешающий внутрикорпоративные споры. В этом качестве может выступать как отечественный третейский суд, так и иностранные судебные инстанции. В последнее время нередки условия о привлечении к разрешению подобных конфликтов профессиональных посредников (медиаторов).

В-девятых. Важно установить режим максимальной открытости во взаимоотношениях между партнерами. Закрепите в акционерном соглашении, что стороны обязуются раскрывать друг другу максимум информации о своих контактах, деятельности, связанной с бизнесом компании. Часто предусматривается преимущественное право участников соглашения на приобретение акций, принадлежащих другим участникам. В таком случае стороны специально оговаривают, что, если одному из акционеров поступит предложение от третьих лиц о приобретении у него всех или части акций, он обязан сообщить об этом другим акционерам, не скрывая существенных условий предложенной сделки. [7]

В-десятых. Как поступить, если возникла тупиковая ситуация (когда стороны не могут достичь согласия по какому-либо вопросу)?

Если на двух или более собраниях акционеров, созванных для решения таких вопросов, к единому мнению прийти не удается, любой из совладельцев вправе объявить ситуацию тупиковой и направить соответствующее письменное уведомление иным участникам соглашения. Порядок разрешения тупиковых ситуаций фиксируется в акционерном соглашении. Самый распространенный выход – «русская рулетка». Он заключается в том, что в течение определенного времени после того, как сложилась тупиковая ситуация, один или несколько акционеров направляют другому акционеру предложение о покупке его акций. При этом в соглашении указывается либо твердая цена за одну акцию, либо способ ее определения. У акционера, получившего предложение, есть два варианта: либо согласиться и продать свой пакет, либо направить встречное предложение – о покупке акций компаньона по такой же цене. Вне зависимости от выбранного варианта в компании останется только одна группа акционеров, и спор будет исчерпан.

Список литературы Конфликты между партнерами в бизнесе

- Конфликты между бизнес-партнерами. . URL: http://smart-venture.ru/conflicts_between_business-partners.html (дата обращения 22.11.2017 г.)

- Александр Молотников. Деловой мир. Как решать конфликтные ситуации между совладельцами компаний. . URL: https://delovoymir.biz/kak_reshat_konfliktnye_situacii_mezhdu_sovladelcami_kompaniy.html (дата обращения 24.11.2017 г.)

- Грин 48 законов власти. М., Рипол классик, 2002г.

- Плещиц С.Г. Основы конфликтологии: Учебное пособие/СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2012.,229 с.

- Фишер Р., Юрии У. Путь к согласию или переговоры без поражения. М., 1992.

- Гришина Н.В. Психология конфликта, 3-е издание, учебное пособие для ВУЗов. Питер, 2015г.

- Егидес А.П. Психология конфликта, учебное пособие, издательский дом «Синергия» МФПУ, 2013г.