Конкурентные перспективы химиотерапии и хирургического лечения диссеминированного эхинококкоза органов брюшной полости

Автор: Отакузиев Ахмадилло Зокирович, Абдуллажонов Бахром Рустамжанович, Абдулхаева Барнохон Хабибилло Кизи

Журнал: Re-health journal @re-health

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 1 (9), 2021 года.

Бесплатный доступ

Муаллифлар томонидан қайталанган ва диссеминациялашган жигар ва қорин бўшлиғи эхинококкози билан 58 беморда даволаш усуллари таҳлил қилинган. Улар томонидан бирламчи ташриҳни жигар эхинококкози қайталаниши ва диссеминацияланишига таъсири ўрганиб чиқилган. Ташриҳ ўтказилган беморларнинг 15 (40%) эркаклар ташкил қилган, аёллар эса 43 (60%) бўлган. Муаллифлар ташриҳдан олдинги ва кейинги даврда бензимидазол кабаматлар гуруҳига (Albendazol, Zentel) мансуб дори воситалардан фойдаланиб, рецидивга қарши кимёвий терапия ўтказилиши касалликни қайталанишини камайтиришга ёрдам бериши ҳақида хулоса қиладилар.

Эхинококкоз печени, остаточная полость, химиотерапия

Короткий адрес: https://sciup.org/14125519

IDR: 14125519 | УДК: 616.36-002.951.21-089 | DOI: 10.24411/2181-0443/2021-10035

Текст научной статьи Конкурентные перспективы химиотерапии и хирургического лечения диссеминированного эхинококкоза органов брюшной полости

Актуальность проблемы.

Эхинококкоз печени (ЭП) тяжелое паразитарное заболевание, вызываемое личиночной стадией цепня эхинококка -Echinococcus granulosus, представляющий серьезную медицинскую, социальную и даже народнохозяйственную проблему [1,2,3,5,7].

С появлением и внедрением химиотерапевтических препаратов (в основном производных бензимидазолкарбаматов: альбендазол, зентель мебендазол, появилась возможность сочетанного применения химиотерапии и хирургического лечения у больных с тотальным обсеменением эхинококковыми кистами органов брюшной полости [8,9,10,11]. Эта категория больных в недалеком прошлом относилась многими авторами к группе условно иноперабельных [12, 4,6,13].

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения больных диссеминированным эхинококкозом печени и органов брюшной полости на фоне химиотерапии.

Материалы и методы. В основу работы положен анализ результатов лечения 58 больных рецидивным и диссеминированным эхинококкозом печени, получавших стационарное лечение в клинике АндГосМИ в период с 2016 по 2019 гг.

Все пациенты были разделены на 2 группы: контрольная — 27 (46,5%) больных, которые получали стационарное лечение в 2010-2015 гг. традиционными методами; основная - 31 (53,5%) больной, которые получали стационарное лечение в 2016-2019 гг. усовершенствованными нами методами лечения.

В контрольной группе рецидивы с диссеминацией диагностированы у 21

(77,7%), вторично-диссеминированный эхинококкоз печени у 3 (11,1%), в том числе первично - диссеминированный - у 3 (11,1%) больных.

В основной группе рецидивы с диссеминацией диагностированы - у 20 (64,5%), вторично-диссеминированный эхинококкоз печени у 2 (6,4%), третично -диссеминированный у 1 (3,2%) больного, а первично - диссеминированная форма отмечена - у 8 (25,9%) больных. В обеих группах превалировало число женщин: 17 (62,9%) и 26 (83,9%) соответственно.

В контрольной и основной группах диссеминированный ЭП чаще диагностирован у больных в возрасте 19-44 лет: 23 (85,1%) больных в контрольной группе и 26 (83,8%) в основной группе. Частота данного заболевания в возрасте 4559 лет составила 2 (7,4%) и 3 (3,2%), а в пожилом в 1 (3,7%) и 2 (6,4%) случаев.

При диагностике использовались общеклинические методы исследований (жалобы, анамнез, объективный осмотр), в сочетании рентгеноскопия, ультразвуковое исследование (УЗИ) и компьютерная томография (КТ) (рис. 1).

Рисунок 1. Компьютерная томография органов брюшной полости. Больной П., 36 лет. История болезни №2534/314.

Профилактика послеоперационных гнойных осложнений и рецидивов при лечении больных основной группы включала в себя следующие основные мероприятия: оперативные вмешательства, выполнялись с особым соблюдением правил апаразитарности и антипаразитарности, пред и послеоперационном периоде проводилась химиотерапия альбендазолом прием препара «Альбендазол» по разработанной в клинике схеме (удостоверение на рац. предложение №942)

осуществлялся в 2 приема по стандартной дозировке 10-12 мг/кг веса в сутки с обязательным совместным приемом растительного масла, химиотерапия также сочеталась применением фуразолидона по 50 мг х 3 раза в день, метронидазола по 250 мг х 2 раза в день.

В связи с тем, что при приеме химиопрепаратов в некоторых случаях отмечается выраженное гепатотоксическое действие препарата и угнетение кроветворной системы костного мозга, всем больным на фоне химиотерапии проводилась профилактика возможных осложнений. В комплексе профилактики нами использованы эссенциале форте по 300 мг внутривенно, гепатофальк-планта, гематоген, аскорбиновая кислота 5%-6 мл внутривенно, рибоксин 2%-10 мл внутривенно. Больным рекомендовался энтеральный прием достаточного количества (до2-3 литров) жидкости.

Не менее весомыми причинами, указывающими на соблюдение подобной тактики лечения, явилось то, что сравнительный анализ структуры рецидивов и диссеминаций эхинококкоза после собственных операций и первичных операций, выполненных за пределами нашего учреждения, показал, что при повторных операциях у больных из других учреждений преобладало множественное сочетанное поражение печени и органов брюшной полости. В связи, с чем в последующем нами решено проведение профилактической химиотерапии (ПХТ) во всех случаях эхинококкового поражения печени и органов брюшной полости. С 2005 года ПХТ рекомендована всем оперированным больным по повод эхинококкоза печени.

При диссеминированном ЭП у 22 (81,5%) больных контрольной группы было диагностировано поражение только правой доли печени, наряду с поражением органов брюшной полости. У 2 (7,4%) больных наряду с поражением печени было диагностировано поражение большого сальника и органов брюшной полости, у 2 (7,4%) селезенка. Причем у 13 (48,1%) из них было четыре и более кист. Поражение только левой доли отмечено у 2 (7,4%) больных, из них в 1 (3,7%) случае поражение печени и селезенки, в 1 (3,7%) случае поражение печени и малого таза. Билобарное поражение печени отмечено у одного пациента. У 2 (7,4%) больных наряду с поражением печени, была диссеминирована брюшная полость. Следует отметить, что у 7 (25,9%) больных диаметр эхинококковых кист достигал 11 см и более. Верхнесрединный доступ у этих больных был выполнен в 20 случаях. Косой правоподрёберный доступ использован в 7 случаях.

В контрольной группе, в основном выполнена комбинированная ликвидация остаточной полости (ОП) в 20 (74,1%) случаях, открытая ЭЭ с оставлением одного дренажа - в 5 (18,5%) случаях, в 2 (7,4%) с оставлением одного дренажа в отдельных и двух в других полостях.

В основной группе для обеспечения апаразитарности вмешательств использовались рациональные доступы с учетом локализации эхинококковых кист (верхне-срединный в 27 (90,3%), по Федорову в 2 (6,4%), срединной лапаротомией с использованием ретрактора Сигала в 2 (6,4%), раздельный доступ в 2 (6,4%) случаях), а так же предложенные в нашей клинике методы изоляции операционной раны.

В основной группе поражение правой доли диагностировано у 19 (61,3%) больных. При этом поражение V-VII-VIII и большого сальника у 12 (38,7%), у 2 (6,4%) из них кисты локализовались в селезенке, у 2 (6,4%) в забрюшинном пространстве, у 2 (6,4%) диагностировали диссеминацию в большой и малый сальник. У 5 (16,1%) больных наряду с поражением VI-VII-VIII сегментов печени было диагностировано тотальное поражение брюшной полости и малого таза, у 2 (6,4%) поражение VI-VII-VIII сегментов печени и круглой связки печени. Левая доля печени была поражена у 4 (12,9%) больных, при этом поражение II сегмента и малого таза у 1 (3,2%), III сегмент с поражением круглой связки у 1 (3,2%) и в 2 (6,4%) случаях было диагностировано поражение III сегмента с наличием эхинококковых кист в большом сальнике. Поражение обеих долей печени с диссеминацией в органы брюшной полости и малого таза были диагностированы в 1 (3,2%) случае. У 7 (22,5%) больных наряду с множественным поражением печени отмечена диссеминация в брюшной полости. Причем у 21 (67,7%) больного было четыре и более кист.

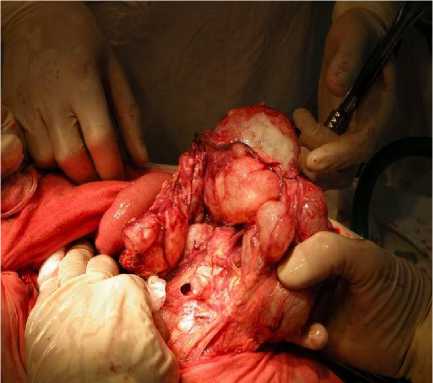

При этом в одном случае обнаружено наличие пальпируемой и видимой «опухоли» с увеличение размеров живота, за счет множественных кист печени, селезенки и сальника (рис. 2 а; б) .

а

б

Рисунок. 2. а) Больная Н. 27 лет. История болезни №6615/412. Увеличение живота в объеме за счет множественных кист печени, селезенки, сальника. б) Больная С. 26 лет. История болезни № 7168/518. Интраоперационное фото. Множественные диссеминированные эхинококковые кисты в большом сальнике и брыжейке (тотальное поражение) и удаленный макропрепарат, часть большого сальника с диссеминированными эхинококковыми кистами.

Выбор операционного доступа в основной группе определялся нами индивидуально, в зависимости от локализации кист в том или ином органе или долях печени, размера кист, осложнений, телосложения больного и опирался, в основном, на данные УЗИ органов брюшной полости, который существенно повлиял на результат хирургического лечения.

Опыт применения лапаротомных операций показал, что при обширных операциях возникает необходимость в использовании таких разрезов, которые, не будучи столь травматичными, обеспечить технически свободное удаление кисты и создавали бы широкий и удобный для хирурга доступ ко всем отделам органов брюшной полости.

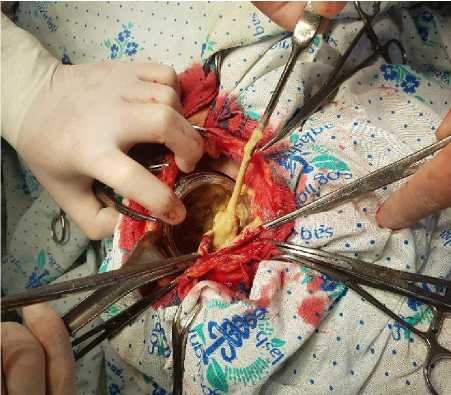

В основной группе в отличие от контрольной у 6 (19,3%) больных выполнена идеальная эхинококкэктомия, при этом в 12,9% случаев диаметр кисты достигал 5 см, в 6,4% - 6-10 см. Открытая эхинококкэктомия (ЭЭ) с дренированием ОП выполнена 4 (12,8%) больным: в 9,6% случаях диаметр кист составил 6 — 10 см, в 3,2% - 20 см. Комбинированная ЭЭ выполнена 21 (67,7%) больному, причем в более половины случаев (38,7%), они сочетались идеальной эхинококкэктомией. Во время операции у этих больных обнаруживались многочисленные погибшие дочерние и внучатые пузыри со спавшейся оболочкой и густым гнойным содержимым (рис. 3).

Рисунок 3. Больная М. 31 лет. История болезни № 6151/422. Интраоперационное фото. Нагновишаяся ЭК и удаленный макропрепарат.

В большом количестве обнаруживались хитиновые оболочки разорвавшихся дочерних кист, спрессованные и расположенные пластами, а также пузырьки, по всем параметрам сохранившие жизнеспособность и фертильность (рис. 4).

Во всех случаях, после удаления хитиновой оболочки остаточную полость последовательно обрабатывали 20%-ным натрий хлором, горячим фурациллином (70 0 -75 0 С), 96% спиртом, 5%-ной йодной настойкой и коагулировали края фиброзной капсулы (удостоверение на рац. предложение № №826. 19.12.2011). При доступности и при малых (4-5см) размерах эхинококковых кист, производили электрокоагуляцию внутренней поверхности фиброзной капсулы.

Рисунок 4. Удаленный макропрепарат эхинококковой кисты с дочерними пузырями и ригидной фиброзной капсулой (История болезни № 8101/523.

Интраоперационное фото.).

Туалет, санацию, брюшной полости, осуществляли большими салфетками, смоченными 20% раствором натрий хлора.

В послеоперационном периоде всем больным также проводили антипаразитарную химиотерапию препаратом «Альбендазол»: начиная с 3-х суток - по 10 мг/кг в день в течение 28 дней в сочетании с препаратом «Эссенциале». Химиотерапия альбендазолом, также сочеталась применением метронидазола по 250 мг 2 раза в день, фуразолидона по 50 мг 3 раза в день и иммуностимуляторов -иммуномодулин 1,0 внутримышечно или иммунал по 1 таблетке 4 раза в день. Курс химиотерапии альбендазолом проводили трижды с 15 дневным перерывом между ними. При интраоперационном разрыве кист, при диссеминированном эхинококкозе курсы были более продолжительными (по 60 дней без перерыва, и через 2 недели - еще по 28 дней) с увеличением дозы препарата до 12 мг/кг по 2 раза в день.

Результаты и их обсуждение. В контрольной группе послеоперационные осложнения общего характера наблюдались у 3 (11,1%) больных, летальный исход причиной которого явилась печеночно-почечная недостаточность у 1 (3,7%) и тромбоэмболию легочной артерии с летальным исходом наблюдали у 1 (3,7%) больного.

Послеоперационные осложнения местного характера диагностированы у 10 (37,3%) больных..

Послеоперационные осложнения общего характера в основной группе были диагностированы у 1 (3,2%) больного, т.е. снизились в 2 раза; 1 (3,2%) случае развился летальный исход, причиной которого стал острый инфаркт миокарда.

Послеоперационные осложнения местного характера диагностированы у 4 (16,1%) больных: нагноение ОП диагностировано у 1 (3,2%) больного, что в 2,2 раза ниже, чем в контрольной группе, нагноение раны - у 2 (6,4%).

Заключение. Основные причины рецидива и диссеминации заболевания: нарушение правил апаразитарности и антипаразитарности во время операции, недостаточная оснащенность лечебных учреждений, квалифицированность хирурга, не проведение противорецидивной и профилактической химиотерапии до и в послеоперационном периоде.

Противорецидивная химиотерапия в пред и послеоперационном периоде производными бензимидазольных карбаматов (Albendazol, Zentel) позволяет свести к минимуму частоту рецидивов заболевания. В связи с этим применение профилактической XT у больных после выполненной эхинококкэктомии считаем обоснованной, а иногда единственным методом, способствующим в профилактике повторных рецидивов и диссеминаций.

Список литературы Конкурентные перспективы химиотерапии и хирургического лечения диссеминированного эхинококкоза органов брюшной полости

- Абдуллоев и др. Гигантская эхинококковая киста брюшной полости // Эндоскопическая хирургия. - М., 2016. - Т.22. - №1. - C. 64-66.

- Анваров Х. Э. Особенности диагностики и хирургического лечения эхинококкоза печени и его осложнений: научное издание // Вестник экстренной медицины. - Ташкент, 2017. - Том 10 №1. - C. 97-103.

- Болтаев Д.Э., Йулдашев Г.Й. Причины повторных операций при эхинококкозе печени // Хирургия Узбекистана 2008. - № 3. - С.22.

- Махмудов У.М. Тактические аспекты профилактики и хирургического лечения рецидивных форм эхинококкоза печени и брюшной полости. Автореф. дис.канд. мед.наук. Ташкент 2005. - 23 c.

- Назыров Ф. Г., Девятов А.В., Махмудов У.М. Критические ситуации при повторных операциях у больных с рецидивами эхинококкоза органов брюшной полости // Материалы XVIII международного конгресса хирургов - гепатологов стран СНГ "Актуальные проблемы хирургической гепатологии" (Альманах Института хирургии им. А.В. Вишневского). - 2011. - Том 6, №2. - С. 108.