Конкурентоспособность: цели, функции и факторы

Автор: Игнатьева С.Н.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4 (35), 2017 года.

Бесплатный доступ

Даются определения: конкурентоспособности, ее целей, функций, принципов и факторов влияния. Строится причинно-следственная диаграмма классификации конкурентоспособности. Классифицируется конкуренция, описываются ее методы.

Конкурентоспособность, цель, функция, жизненный цикл продукции, полезность, причинно-следственная диаграмма

Короткий адрес: https://sciup.org/140123444

IDR: 140123444

Текст научной статьи Конкурентоспособность: цели, функции и факторы

Конкурентоспособность – способность производителя конкурировать с другими производителями, изготовляя продукцию, пользующуюся спросом у потребителя. Поэтому цели конкурентоспособности направлены на производство продукции [1], а это: материальная продукция, изготовляемая дискретно за определенный промежуток времени; материальная продукция, изготовляемая непрерывно во времени; разработка методик, программного обеспечения: оказание услуги для материального объекта; оказание услуги для абстрактного объекта; образовательная услуга; сервисная услуга; услуга по управлению организацией.

Категория конкурентоспособности используется как средство сравнения, оценивания, упорядочения видов продукции, как инструмент выбора продукции и инноваций, стратегии развития организации и инвестирования, для планирования и управления. При рассмотрении категории конкурентоспособность рекомендуется применять следующие общесистемные принципы: принцип включения; принцип системного единства; принцип развития; принцип комплексности; принцип конструктивности; принцип эффективности, принцип вариантности и принцип адекватности.

Принцип включения предусматривает рассмотрение вопроса со стороны более сложной подсистемы. Принцип системного единства состоит в том, что целостность системы должна быть отображена как сложная система. Принцип развития предусматривает наращивание и совершенствование понятия категории. Принцип комплексности заключается в обеспечении комплексного отображение элементов системы (организации) в целом. Принцип эффективности позволяет рассматривать производство с положительным доходом. Принцип вариантности предусматривает возможность замены одной стратегии другой. Принцип конструктивности предусматривает наращивание требований при конкуренции. Принцип адекватности предусматривает соответствие результатов деятельности организации результатам планирования и управления. Принцип полезности заключается в том, что доход от продукции за весь жизненный цикл должен превосходить расходы на ее производство [2].

Определение и варианты расчета полезности гидромелиоративной системы (организации) рассматривается в статье [3].

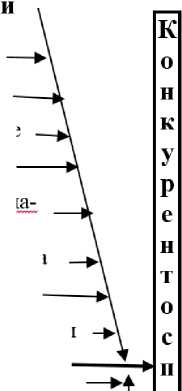

Внешние

и внутренние факторы,

влияющие

на

конкурентоспособность, перечислены на причинно-следственной диаграмме, приведённой на рис. 1.

Принципы

Системности

Полезности >

Комплексности —►

Конструктивности ►

Развития >

Эффективности —к

Вариантности *

Включения

Адекватности

Функции

Средство сравнения Средство оценивания "

Средство упорядочения

Инструмент _ выбора

Выбора стратегии

Планирования и

” управления

4___________

Непрерывная продукция

Программное обеспечение

Услуги для объекта — льного объекта Образовательная услуга Сервисная услуга — Деятельность организации

Цел

Внешняя политика

Инновации

Дискретная продукция

Рыночная конъектура --->4- Инфраструктура

Налоговая политика

4—Состояние рынков

Программа господдержки —*, Степень госвмешательства ►

Регулирование

Мотивация производства Инвестиционная - привлекательность

. Обеспеченность информацией

Уровень инфляции

Стратегия организации Организационная структура —> Экономическое поведение —>

Качество менеджмента —► Деловое окружение и связи —► Особенности производства—►

Инициативы организации—►

Уровень мобильности—►

Методы активизации—►

о с о б н о с

Внешние факторы

Состояние информационной системы —► Жизненный цикл продукции ---►

Внутренние факторы

Рисунок 1 - Причинно-следственная диаграмма конкурентоспособности

Причинно-следственная диаграмма или диаграмма Исикавы построена по методике, описанной в статье [4]. Классификация видов форм конкуренции, описание ее положительных и отрицательных сторон, влияние ее на другие экономические факторы, - приведены в статье [5]. Влияющие на конкуренцию внешние и внутренние факторы более подробно описаны в статье [6]. Учет жизненного цикла изделия (продукции), технологии, системы управления, организации позволяет принимать более обоснованные экономические решения.

Жизненный цикл продукции включает период от возникновения потребности в создании до ее ликвидации. При этом продукция проходит следующие этапы: проектирование, производство, эксплуатацию и утилизацию.

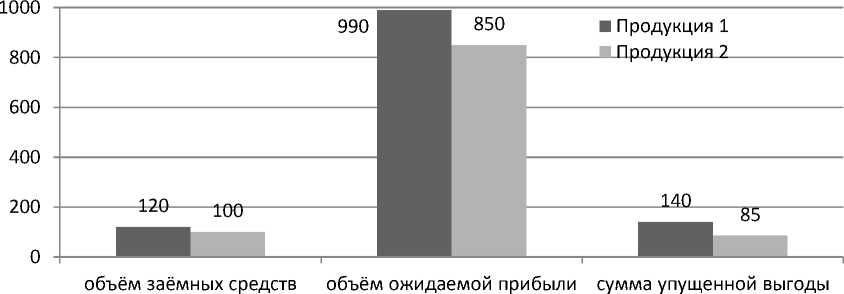

Производитель при выборе конкурентоспособной продукции может принимать решение по трем экономическим показателям: объему заемных средств, объему ожидаемой прибыли за весь жизненный цикл и упущенной выгоде [7]. По этим показателям сравнивается каждый вид продукции и затем проводится выбор ее номенклатуры. По значению первого показателя производитель рассматривает вопрос о возможности наличия или заёма денежных средств при возможности производить новую продукцию. Второй показатель — объем ожидаемой прибыли за весь жизненный цикл или полная полезность продукции (отношение ожидаемого дохода к затратам). Третий показатель – упущенная выгода – должен быть наименьшим. Значение второго показателя должно быть наибольшим и превосходить сумму первого и третьего показателей. Все показатели имеют размерность в одинаковых денежных единицах. Из объема ожидаемой прибыли вычитают затраты на разработку продукции и подготовку к производству продукции, а также, упущенный доход. Такие факторы, как качество, налогообложение, сбыт, для производителей при выборе продукции имеют примерно одинаковые значения и поэтому не рассматриваются. На рис. 2 приведена диаграмма сравнения двух выбираемых видов продукции. Продукция первого вида имеет ожидаемую прибыль в размере 730 тыс. руб., а продукция второго вида – 665 тыс. руб. Наилучшим выбором по описанному критерию является первый вид продукции.

Эффективность производства характеризует отдачу или результативность производства за определенный период [8]. C помощью показателя эффективности ведется сравнение состояний производства в разные моменты времени, Показатель эффективности является относительным показателем. Конкурентоспособность может выражаться как абсолютным, так и относительным критерием [9].

Рисунок 2 – Диаграмма показателей двух видов продукции, тыс. руб.

Так при оказании образовательной услуги эффект процесса обучения оценивается бальными системами. Так сравнение подготовки обучаемого до и после обучения может дать или не дать повышение уровня знаний в балльном выражении. Если повышения уровня подготовки не наблюдается, то и положительного эффекта тоже нет. В статье [10] предлагается проводить парные статистические сравнения для определения эффективности проведения лекций в процессе обучения курсантов училища. По этой же методике можно сравнивать конкурентоспособность поставщиков услуги.

При инвестировании в производство применяют две основных стратегии: вложения в наиболее эффективное производство и вложения одновременно в ряд различных процессов производства.

При второй стратегии идет процесс распыления средств в надежде на синергетический эффект. Сравнение стратегии инвестиций в объекты мелиорации описаны в статье [11].

Конкурентоспособность часто выражается интегральным критерием или содержит в себе итоговые показатели, например, в указаниях [12].

На конкурентоспособность продукции влияют следующие факторы

[5]:

-

- при его производстве: производительность труда; уровень

налогообложения; внедрение научно-технических разработок (инноваций); размеры прибыли предприятия; величина оплаты труда;

-

- при его потреблении: продажная цена продукции; качество; новизна; послепродажное обслуживание; уровень предпродажной подготовки.

-

2. видовая конкуренция – конкуренция между аналогичной продукцией, но разному оформленной;

-

3. предметная конкуренция – это конкуренция между аналогичными продуктами, но разными по качеству и по притягательности марки (бренду);

-

4. ценовая конкуренция – снижение цены увеличивает продажи, приводит к расширению рынка;

-

5. скрытая ценовая конкуренция;

-

6. снижение цены продукта для потребителя;

-

7. антиреклама продуктов конкурентов;

-

8. производство товаров-имитаторов (подделка).

При классификации конкуренции можно выделить следующие виды: 1. функциональная конкуренция – базируется на том, что одну и ту же потребность потребителя можно удовлетворить по-разному;

Различают три формы конкуренции: функциональную; видовую (личностную); предметную. Функциональная конкуренция – возникает потому, что любую потребность можно удовлетворить различными способами. Все товары, обеспечивающие такое удовлетворение, являются функциональными конкурентами. Функциональную конкуренцию приходится учитывать, даже если фирма является производителем поистине уникального товара.

Видовая (личностная) конкуренция - т. е. имеется продукция, предназначенная для одной и той же цели, но различающаяся каким-то важным параметром (пример: легковые 5-местные автомобили одного класса, но с разными по мощности двигателями).

Предметная конкуренция - результат того, что фирмы выпускают, по сути, идентичную продукцию, различающуюся лишь качеством изготовления или даже одинаковую по качеству. Принято разделять конкуренцию по ее методам на ценовую и неценовую, или конкуренцию на основе цены и конкуренцию на основе качества (потребительной стоимости).

Конкурентоспособность оценивается:

-

- на основе критерия повышения качества товара (неценовая);

-

- на основе критерия повышения качества сервиса товара;

-

- на основе снижения цены (ценовая);

-

- на основе снижения эксплуатационных затрат у потребителя;

-

- на основе повышения качества управления;

-

- на основе использования всех конкурентных преимуществ объекта и субъекта (интегральная).

Ценовые методы используются для проникновения на рынки с новой продукцией, а также для укрепления позиций в случае внезапного обострения проблемы сбыта. При прямой ценовой конкуренции фирмы широко оповещают о снижении цен на выпускаемую на рынок продукцию.

При скрытой ценовой конкуренции фирмы вводит новую продукцию с улучшенными потребительскими свойствами, а цену поднимают непропорционально мало.

Неценовая конкуренция выдвигает на первый план более высокую, чем у соперников, надежность, меньшую цену потребления, более современный дизайн и т. д.

Эффективно влияющие факторы неценовой конкуренции – реклама, паблик рилейшен и бренд. Более подробно об использовании рекламной деятельности при конкуренции описано в статье [13]. Применение паблик рилейшен (или связь с общественностью) при коммерческой деятельности организации рассмотрено в статье [14]. К числу неценовых методов относят также предоставление большого комплекса услуг (в том числе обучение персонала), зачет сданного продукта в качестве первого взноса за новый, поставку оборудования уже не «под ключ», а на условиях «готовая продукция в руки».

К незаконным методам неценовой конкуренции относятся: промышленный шпионаж; переманивание специалистов, владеющих производственными секретами; выпуск продукции, внешне ничем не отличающихся от изделий-подлинников, но существенно худших по качеству изготовления.

Конкурентоспособность продукции – это относительная и обобщенная характеристика продукции, выражающая ее выгодные отличия от товара-конкурента. Конкурентоспособность товара определяется следующими факторами:

-

- качеством производимой продукции на основе новейших технологий

и квалификации персонала;

-

- профессионализмом руководства;

-

- низкой себестоимостью;

-

- рекламой и брендом изготовителя.

Требования к профессионализму руководства приведены в статье [15].

(Osnovnoy_razdel).pdf

«Экономика и социум» №4(35) 2017

Список литературы Конкурентоспособность: цели, функции и факторы

- ГОСТ Р ИСО 9000-2008. М.: Стандартинформ, 2009. 31 с.

- Фишберн П. Теория полезности для принятия решения. М.: Наука. 1978. 239 с.

- Игнатьев В.М. Оценка полезности гидромелиоративной системы//Мелиорация антропогенных ландшафтов: Межвузовский сборник научных трудов. Новочеркасск: Новочеркасская государственная мелиоративная академия. 1997. С. 9-13.

- Игнатьев В.М., Чеботарева А.Ю. Факторы инновации и ее диаграмма Исикавы//Наука, техника и образование. 2014. № 4 (4). С. 21-24.

- Игнатьев В.М., Лебединский А.В. Классификация конкуренции//Навината за напреднали наука -2014: Материали за Х международна научна практична конференция. София, 2014. Т. 3. С. 90-94.

- Игнатьев В.М., Бочкова Е.В. Классификация конкуренции//Экономика и социум: электронный журнал. 2014. №. 4(13). С. 89-99.

- Игнатьев В.М., Бочкова Е.В. Конкурентоспособная продукция и её выбор//Наука и образование в XXI веке: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции в 34 частях. Тамбов, 2013. С 52-54.

- Игнатьева С.Н. Эффективность процесса производства//Экономика и социум, 2017. № 1-1 (32). С. 747-754.

- Игнатьева С.Н., Игнатьев В.М. Критерии моделирования//Экономика и социум, 2017. № 3-1 (34). URL: http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_34/Ignateva_SN(Osnovnoy_razdel).pdf

- Игнатьев В.М., Игнатьева С.Н. Результативность освоения лекционного материала//Педагогический менеджмент и прогрессивные технологии в образовании: Материалы конференции. Пенза, 2010. С.90-93.

- Москаленко А.П., Игнатьев В.М. Методика расчета инвестиций в оросительные мелиорации//Научная мысль Кавказа. 2001. № S11. С. 53-60.

- Ольгаренко В.И., Игнатьев В.М., Шульга Т.Н. Указания по оценки эффективности планирования водопользования в хозяйствах. Новочеркасск; ЮжНИИГиМ, 1989. 16 с.

- Игнатьев В.М., Гежина Д.А., Шум В.А. Реклама: функции, принципы и виды//Экономика и социум, 2015. № 2-2 (15). С. 637-644.

- Игнатьев В.М., Васильченко Е.С. Связь с общественностью -элемент маркетинга//Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety -2014: Materiály X mezinárodní vědecko-praktická konference. Praha, 2014. С. 41-44.

- Игнатьев В.М., Кривунов А.А. Лидерство руководителя//Тrends of modern science -2014: Materials of the X international scientific and practical conference. Shefield, 2014. С. 33-36.