Конкурентоспособность и проблемы технологического развития экономики Севера в глобализирующемся мире

Автор: Цукерман Вячеслав Александрович

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Экономика региона: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 4 (39), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147110572

IDR: 147110572 | УДК: 332.1:335.137

Текст статьи Конкурентоспособность и проблемы технологического развития экономики Севера в глобализирующемся мире

Создание необходимых условий для конкурентоспособности и осуществления ускоренного и устойчивого инновационно-технологического развития в промышленно развитых странах определяется наличием и активным использованием комплекса факторов, обеспечивающих как формирование потенциала новых научных идей и изобретений, так и эффективную реализацию его в интересах экономического роста и повышения качества жизни [1].

В число этих факторов входят:

-

> масштабы и уровень потенциала сферы научных исследований и разработок;

В.А. ЦУКЕРМАН - к.т.н., зав. ] кафедрой менеджмента Института экономических проблем КНЦ РАН

-

> наличие обоснованных приоритетов научно-технологического развития и разработанных на их основе перечней критических технологий;

-

> обеспечение своевременной оценки перспектив образования и развития крупных рынков новых технологий;

-

> наличие и поддержание на должном уровне потенциала и стимулов, способствующих экономическому росту на основе использования инноваций.

«Секретом» современного ускоренного научно-технологического развития лидирующих промышленно развитых стран является нахождение оптимального соотношения, баланса между конкуренцией и сотрудничеством в сфере науки и технологий при активной государственной поддержке. Наиболее успешной управленческой новацией стало сегодня всемерное стимулирование развития исследовательских и технологических партнерств, нацеленных на увеличение масштабов использования новых технологий, прежде всего на основе передачи и коммерциализации результатов государственных исследований и разработок.

Центральное место во всей этой деятельности принадлежит активной регулирующей роли государства, выступающего одновременно в качестве организатора, банкира, гаранта, как инстанция, ответственная за развитие фундаментальной науки как сферы стратегических интересов, высшего образования, других отраслей «индустрии знаний», а также обеспечивающего постоянное совершенствование правовой базы научно-технологического развития.

Север - территория России, расположенная в арктическом поясе и северной части умеренного пояса, отличающаяся неблагоприятными климатическими условиями и низкой плотностью населения.

Все институты общества несут ответственность за судьбу российского Севера, но особенно велика роль государства. Это обусловлено тем, что Север:

^ планетарная геосистема, имеющая мировое значение в решении фундаментальных проблем развития Земли;

родина специфических этнокультурных образований (язык, культура, хозяйство северных народов самоценны);

-

• => территория с особыми производственными и социальными технологиями, энергоэкономическими и медико-физиологическими параметрами жизнедеятельности;

-

^ основной источник природных ресурсов и валютных поступлений страны;

^ важнейший экологический ресурс страны; сфера геополитических отношений Российской Федерации.

К регионам Севера относятся 13 субъектов: Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий АО, Мурманская область, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Таймырский

АО, Эвенкийский АО, Республика Саха (Якутия), Камчатская область, Корякский АО, Магаданская область и Чукотский АО.

Результаты научно-технической, инновационной политики на Севере в значительной степени определяют динамику общеэкономического роста. Оценивая вклад инновационно-технологического развития экономики в рост ВВП страны, ученые отводят на долю этого фактора 70 - 80%.

Оценка состояния инновационнотехнологического развития проведена на основании социально-экономических показателей [2].

За последние годы наблюдается динамика более высокого роста по сравнению с Российской Федерацией ВРП на душу населения в регионах Севера (рис. 1): так, в 2003 г. данный показатель здесь был практически в 4 раза выше.

Рисунок 1. Динамика ВРП на душу населения по регионам Севера и в среднем по России (тыс. руб.)

200 160 120

—• • Регионы Севера — •"" Российская Федерация

2000 г. 2001 Г. 2002 г. 2004 г.

Это связано прежде всего с благоприятными внешними условиями -высокой конъюнктурой мирового рынка и эффектом курса рубля относительно иностранных валют, а также с внутренними - наличием свободных производственных мощностей, резервом квалифицированной рабочей силы, институциональными и структурными преобразованиями.

Превышение ВРП на душу населения в регионах Севера относительно среднероссийского показателя является необходимым условием для их воспроизводственного процесса, так как для возобновления расширенного воспроизводства на Севере требуется больший объем финансовых средств или накопления капитала по сравнению с другими районами страны из-за северных удорожающих факторов производства - объема электроэнергии, рабочей силы, основного и оборотного капитала. Указанное условие северной экономики можно реализовать только при высоком уровне произведенного ВРП как базового финансового источника накопления капитала и конечного потребления населения. Привлеченные финансовые средства (через федеральный бюджет, банки, ценные бумаги и т. д.) не могут рассматриваться как постоянный и равноценный источник для возобновления расширенного воспроизводства и конечного потребления населения.

Если принять во внимание северное удорожание, то первое необходимое условие формирования северной экономики состоит в том, что величина ВРП на душу населения должна быть существенно выше общенационального уровня. В противном случае экономика Севера не сможет обеспечить одновременно расширенное воспроизводство и повышение благосостояния населения [2]. Валовой региональный продукт распределяется крайне неравномерно по регионам Севера, что объясняется в основном различиями в масштабах природно-ресурсного потенциала и способах его освоения.

Лидером среди регионов Севера по ВРП является Ямало-Ненецкий АО, экспортирующий большой объем углеводородного сырья, а наименьший показатель ВРП - в Таймырском АО (13 место). Это объясняется отсутствием в Таймырском АО экспортоориен тированной добывающей и перерабатывающей промышленности, локальностью экономики, обслуживающей внутренний рынок. Следует отметить, что показатели деятельности ОАО «Норильский ГМК» учитываются в показателях Красноярского края.

Сравнительный анализ северных регионов по производству ВРП на душу населения выявил значительную дифференциацию между ними, которая свидетельствует о резких различиях в их социально-экономическом развитии. Так, производство ВРП в ЯмалоНенецком АО в 8 раз выше, чем в Таймырском АО. Для сравнения отметим, что в Европейском Союзе максимальное различие между регионами всех входящих в него стран (по классификации NUTS) по величине ВРП на душу населения составляет 4,5 раза. Региональная политика ЕЭС направлена на уменьшение данного разрыва с целью исключения социальных конфликтов. При этом критический уровень ВРП на душу населения в регионах, которым должна оказываться финансовая поддержка, составляет 75% среднеевропейского уровня. Исходя из особенностей северной экономики, таким пороговым значением для регионов Севера России следует считать 100% от среднероссийского уровня. Финансовая поддержка должна предоставляться регионам, расположенным ниже этого уровня [2].

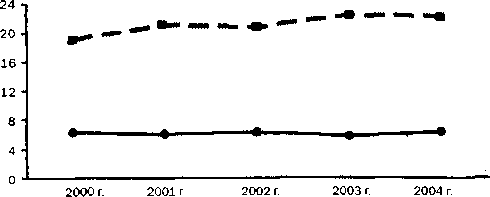

Внутренние затраты на исследования и разработки в регионах Севера значительно ниже, чем среднероссийские (рис. 2). По данному показателю к уровню России в целом приближаются три северных региона: Камчатская, Мурманская и Магаданская области. При этом значительный скачок в этих регионах произошел в 2003 году.

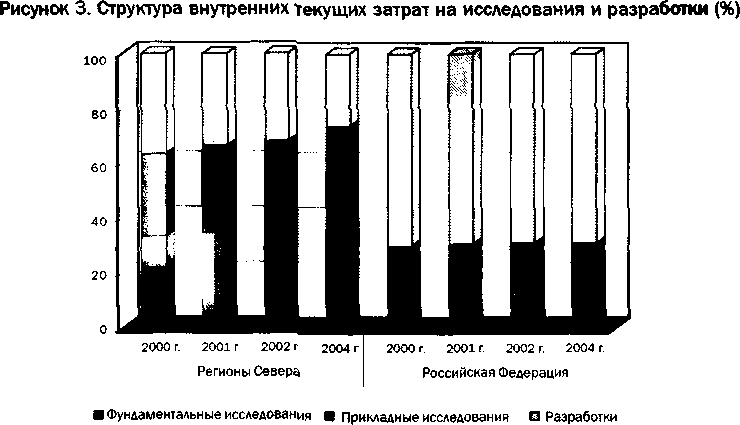

На рисунке 3 видна существенная разница в структуре внутренних затрат

Рисунок 2. Внутренние затраты на исследования и разработки на душу населения (тыс. руб.)

Регионы Севера **• *■ Российская Федерация

на исследования и разработки в регионах Севера и России. Между тем в регионах Севера имеются перспективные неиспользованные идеи и изобретения, многосторонний интеллектуальный потенциал творческих технических специалистов, широкая и оснащенная исследовательская и производственная база. Необходимо только объединить эти компоненты, увеличить финансирование на прикладные исследования и доведение результатов до генерации новейших инновационных технологий и товаров на Севере.

С позиций повышения инновационно-технологического развития Севера следует перераспределять внутренние текущие затраты в сторону прикладных исследований и разработок.

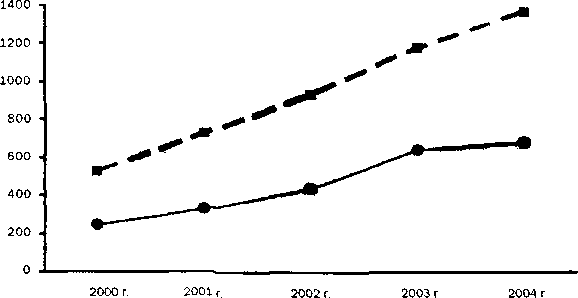

В регионах Севера выдается патентов на изобретения и полезные модели значительно меньше, чем в среднем по Российской Федерации (рис. 4).

Рисунок 4. Выдача патентов на изобретения и полезные модели (на 100 тыс. чел.; шт.)

• Регионы Севера —• - Российская Федерация

Относительные (сравнительные, удельные) показатели инновационной активности регионов Севера показывают их отставание от среднего по

Российской Федерации уровня. Российская статистика свидетельствует, что развитие научной и инновационной деятельности на Севере в последнее десятилетие характеризуется в основном негативными тенденциями -сокращением масштабов научных исследований, снижением кадрового потенциала науки, деградацией научной инфраструктуры. Высокие темпы экономического роста последних пяти лет, по оценкам экспертов, достигнуты преимущественно за счет наращивания экспорта нефти, газа, металлов и других изделий с низкой степенью переработки в условиях роста мировых цен на эти виды ресурсов. Такой тип экономического роста не может быть устойчивым в долгосрочной перспективе. Кроме того, компании сырьевых отраслей не предъявляют высокого спроса на реализацию научного потенциала и широкого спектра технологий, накопленных в ходе предшествующего развития страны. Инвестиционная и инновационная активность в хозяйстве в целом и в технологически передовых горнодобывающих и перерабатывающих отраслях и направлениях остается на низком уровне. Эти процессы создают предпосылки для консервации технологической отсталости.

Тенденции и перспективы развития Севера в современном мире теснейшим образом связаны с развитием мировой цивилизации. В условиях глобализации научно-технологического и промышленного пространства международная роль Севера определяется его научно-технологическим и промышленным потенциалом. Именно от этого потенциала будет зависеть то, какое место займет Север и Россия в мире.

Современное положение России в значительной мере определяется наличием стратегического запаса природных полезных ископаемых Севера, который обеспечивает ее экономическую стабильность в условиях глобального дефицита и истощения запасов природных ресурсов.

Кардинальный вопрос заключается в том, насколько природных ресурсов будет достаточно в будущем, в условиях перехода на использование современных высоких технологий и перехода экономической сферы на использование возобновляемых альтернативных источников сырья и энергии.

Технологии и создаваемые на их основе производства традиционно были в фокусе внимания государства, однако высокие технологии неизбежно выходят за пределы национальных границ и становятся интернациональными. Исторически начало этого процесса было обусловлено экспортом сырья для развития целого ряда производств. Следующим шагом на этом пути стал экспорт рабочей силы, широко практиковавшийся ранее и так же широко практикуемый в настоящее время.

Создание глобальных рынков сырья, рабочей силы и капиталов в совокупности с бурным развитием и все большей доступностью электронных средств телекоммуникаций привело к развитию интернациональных производств.

Следует отметить, что интернационализация технологий и производства ранее уже произошла с другой сферой деятельности, основой создания инноваций - фундаментальной наукой. Результаты фундаментальных исследований публикуются в открытой печати и становятся достоянием мировой научной общественности.

Именно на этих фундаментальных принципах научной работы сформировалось мировое научное сообщество, которое может быть примером мирового сотрудничества во всех сферах. Б этой связи мировому сообществу следует обратить внимание на научное сообщество как своеобразную модель мирового сообщества, к которой можно и необходимо стремиться. Важную роль в этом процессе должны играть и сами представители мирового научного сообщества.

В настоящее время на Севере сложились условия производственно-экономического отставания. Одной из причин этого является структурное и технологическое отставание отечественного производства от передового уровня современных западных производителей. Для преодоления отставания должны быть приняты чрезвычайные действия по подъему экономики Севера. Эти действия должны быть направлены на радикальное обновление технологий производства товаров и услуг. Только при этом условии возможно кардинальное снижение себестоимости, повышение потребительской ценности и качества продукции. Это обеспечит быстрый рост конкурентоспособности товаров, увеличение спроса и закрепление их на международном рынке.

Последовательность развития инновационных технологий в условиях рыночных отношений на Севере во многом зависит от потребностей регионов, которые связаны с обострением технических или иных проблем. Однако вследствие большой разобщенности производительных сил, участвующих в создании новых технологий, процесс формирования инновационно-технологической цепочки осуществляется крайне медленно и нуждается в го сударсгвенном регулировании и стимулировании. В этом плане создание особых экономических зон на Севере -исключительно актуальная задача.

Региональные правительства пока не имеют достаточных собственных правовых основ регулирования научно-технического развития и не используют в должной мере федеральное законодательство в этой области; они практически не влияют на научно-техническую деятельность крупных корпораций. Для северных регионов могло бы оказаться эффективным государственное и муниципальное предпринимательство в инновационной сфере, которое в трудных условиях <}юр-мирования рыночных отношений, как правило, играет роль «механизма запуска» всего цикла работ, начиная с получения и генерации научно-технических идей, заканчивая их коммерческой реализацией. Для Севера это тем более важно, поскольку здесь не отработан механизм трансфера результатов фундаментальных исследований и производства.