Конкурентоспособность сортов яровой пшеницы в засоренных агрофитоценозах северной лесостепи Тюменской области

Автор: Турсумбекова Г.Ш.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (24), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится видовой состав и численность сорных растений в агрофитоценозах яровой пшеницы, а также конкурентоспособность сортов в отношении сорного компонента в условиях Северного Зауралья. Материалом исследования служили 8 допущенных к использованию среднеспелых сортов яровой пшеницы. Полевые опыты проведены в 2012-2014 гг. на опытном поле ГАУ Северного Зауралья, учеты и наблюдения в опыте - согласно методическим рекомендациям Н.З. Милащенко. В агрофитоценозах сортов яровой пшеницы в годы исследования встречалось 18 видов сорных растений. Наибольшее их число относилось к яровым однолетним сорнякам. Во все годы исследования в агрофитоценозах встречались Atriplex patula, Erodium cicutarium, Setaria glаuca, Sonchus arvensis. В зависимости от года исследования наибольшее количество сорных растений отмечено в агрофитоценозах сортов Икар (140 шт./м2 - 2012 г.), Скэнт 1 (46 шт./м2 - 2013 г.) и Лютесценс 70 (69 шт./м2 - 2014 г.), а наименьшее - у сортов Авиада (57 шт./м2 - 2012 г.), Чернява 13 (29 шт./м2 - 2013 г.) и Скэнт 3 (32 шт./м2 - 2014 г.). Сильная вариабельность доли сорного компонента зависела от года исследования и сорта. Ее наименьшее значение в условиях 2012 г. отмечено у сорта Чернява 13 (10,2%), 2013 г. у сорта Скэнт 3 (7,7%) и в 2014 г. у сорта Авиада (0,5%). Урожайность сортов независимо от года исследования (по сравнению с чистыми от сорных растений агрофитоценозами) снижалась в условиях засорения. Наименьшее снижение в условиях засорения отмечено у сортов Тюменская 80 и Авиада. Исходя из численности сорных растений, доли сорного компонента, лучшим по конкурентоспособности в среднем за 2012-2014 гг. признан сорт Авиада с наименьшим снижением урожайности как в чистом, так и в засоренном агрофитоценозе.

Сорта яровой пшеницы, сорные растения, биомасса сорных растений, конкурентоспособность

Короткий адрес: https://sciup.org/142199298

IDR: 142199298 | УДК: 581.4:633.111.1(571.12)

Текст научной статьи Конкурентоспособность сортов яровой пшеницы в засоренных агрофитоценозах северной лесостепи Тюменской области

В агрофитоценозах культурные растения характеризуют как К-стратеги, их важнейшая особенность – способность быстро реагировать на улучшение условий произрастания посредством усиления роста и развития [1]. Для современных сортов культурных растений характерна недостаточная конкурентная способность, они не могут в сложных агрофитоценозах в полной мере реализовать свой адаптивный и продуктивный потенциал. В связи с этим внедрение сортов с сильными эдификаторными свойствами, которые способны конкурировать с сорными растениями, позволяет им незначительно снижать свою урожайность в условиях засорения [2].

Интенсивность конкуренции определена видовыми особенностями растений и зависит от нормы и способа посева семян, сортовых особенностей культуры, применения удобрений и других агротехнических условий. Взаимоотношения между культурными и сорными растениями обостряются, когда они сходны по характеру роста и определенным требованиям к условиям внешней среды [3].

У процесса жизнедеятельности сорных растений (продолжительность жизни, фи-тоценотическая значимость, способность к воспроизводству) прямая связь с экологическими особенностями произрастания и конкурентным эдификаторным действием культуры [4; 5].

Скорость нарастания биологической массы сорных растений является показателем их конкурентоспособности [6]. Их вес и численность отражают разные стороны взаимоотношений в сообществе, а количество – взаимодействие в поверхностном слое

почвы, на небольшой высоте, на начальных фазах развития растений. Вес сорного компонента характеризует ценотические взаимоотношения в среднем и верхнем ярусах на более поздних этапах развития [7].

Цель исследований – оценка конкурентоспособности сортов яровой пшеницы в условиях засорения в северной лесостепи Тюменской области.

Объекты и методы исследований

Материалом исследования служили агрофитоценозы среднеспелых сортов яровой мягкой пшеницы Авиада, Икар, Ильинская, Лютесценс 70, Скэнт 1, Скэнт 3, Тюменская 80, Чернява 13. Полевые опыты проведены на опытном поле ГАУ Северного Зауралья в 2012–2014 гг. Предшественник – зерновые культуры. Контроль – посевы сортов яровой пшеницы без сорняков (ручная прополка). Повторность опыта – шестикратная. Агротехника возделывания яровой пшеницы соответствовала зональной системе земледелия. Учеты и наблюдения в опыте проведены согласно методическим рекомендациям Н.З. Милащенко [8]. Общая площадь делянки составляла 10 м2, учетная площадь делянки для изучения сорной растительности – 1 м2. Статистически обработаны результаты исследований по Б.А. Доспехову [9].

Результаты исследований

В агрофитоценозах сортов яровой пшеницы в годы исследований встречались 18 видов сорных растений. Многолетние сорные растения были представлены 3 видами ( Eqisetum arvense, Glechoma hederaceae, Sonchus arvensis ), зимующие малолетние – 5 видами ( Capsella bursa pastoris, Erodium cicutarium, Galium aparine, Matricaria inodora, Thlaspi arvense ). Яровые однолетние – 10 видами. Во все годы исследований в агрофитоценозах встречались Atriplex patula, Erodium cicutarium, Setaria glаuca, Sonchus arvensis (табл. 1).

Таблица 1

Видовой состав и численность сорных растений (шт./м2) в агрофитоценозах сортов яровой пшеницы

|

Вид сорного растения |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

|||

|

min |

max |

min |

max |

min |

max |

|

|

Amaranthus retroflexus |

– |

– |

3 |

10 |

10 |

20 |

|

Atriplex patula |

3 |

10 |

2 |

7 |

3 |

12 |

|

Capsella bursa pastoris |

1 |

8 |

– |

– |

– |

– |

|

Chenopodium album |

2 |

19 |

– |

– |

– |

– |

|

Echinochloa crusgalli |

3 |

20 |

3 |

7 |

– |

– |

|

Eqisetum arvense |

1 |

23 |

– |

– |

– |

– |

|

Erodium cicutarium |

1 |

4 |

1 |

4 |

1 |

4 |

|

Fallopia convolvulus |

1 |

4 |

– |

– |

3 |

5 |

|

Fumaria officinalis |

– |

– |

2 |

4 |

2 |

4 |

|

Galeopsis tetrachit |

1 |

4 |

2 |

4 |

– |

– |

|

Galium aparine |

1 |

11 |

– |

– |

4 |

11 |

|

Glechoma hederaceae |

– |

– |

2 |

8 |

– |

– |

|

Matricaria inodora |

1 |

7 |

– |

– |

– |

– |

|

Polуgonum scabrum |

1 |

2 |

– |

– |

– |

– |

|

Setaria glаuca |

2 |

4 |

10 |

35 |

10 |

20 |

|

Sonchus arvensis |

2 |

4 |

1 |

4 |

2 |

6 |

|

Stellaria media |

2 |

22 |

1 |

3 |

– |

– |

|

Thlaspi arvense |

1 |

31 |

– |

– |

– |

– |

В 2012 г. в агрофитоценозах сортов яровой пшеницы встречалось 15 видов сорных растений. Агрофитоценозы преимущественно были засорены Atriplex patula, Chenopodium album, Echinochloa crusgalli, Eqisetum arvense, Galium aparine, Stellaria media, Thlaspi arvense.

В 2013 г. в агрофитоценозах сортов яровой пшеницы встречалось 10 видов сорных растений. В целом засоренность агрофитоценозов всех сортов была невысокой по сравнению с 2012 г. Доминантными видами среди сорных растений у большинства сортов были Amaranthus retroflexus и Setaria glаuca.

В 2014 г. – 8 видов. Доминировали среди сорных растений, независимо от сорта, Amaranthus retroflexus, Atriplex patula, Galium aparine и Setaria glаuca.

Наибольшее количество сорных растений в 2012 г. отмечено в агрофитоценозе сорта Икар (140 шт./м2), наименьшее – у сорта Авиада (57 шт./м2) (табл. 2).

В условиях 2013 г. наибольшая засоренность агрофитоценозов установлена у сорта Скэнт 1 (46 шт./м2), самая низкая – у сорта Чернява 13 (29 шт./м2). Наибольшая засоренность агрофитоценоза в 2014 г. зафиксирована у сорта Лютесценс 70 (69 шт./м2), самая низкая – у сорта Скэнт 3 (32 шт./м2).

В среднем за 2012–2014 гг. наибольшая засоренность была характерна для агрофитоценоза сорта Икар (70 шт./м2), а наименьшая – для сорта Чернява 13 (47 шт./м2).

Таблица 2

Численность сорных растений в агрофитоценозах сортов яровой пшеницы (шт./м2)

|

Сорт |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

Среднее |

|

Авиада |

57 |

39 |

51 |

49 |

|

Икар |

140 |

32 |

37 |

70 |

|

Ильинская |

93 |

37 |

40 |

57 |

|

Лютесценс 70 |

70 |

40 |

69 |

60 |

|

Скэнт 1 |

73 |

46 |

48 |

56 |

|

Скэнт 3 |

106 |

42 |

32 |

60 |

|

Тюменская 80 |

90 |

45 |

35 |

57 |

|

Чернява 13 |

68 |

29 |

43 |

47 |

|

НСР 05 (частные различия) |

12 |

|||

|

НСР 05 А (годы) |

8 |

|||

|

НСР 05 В (сорт) |

5 |

|||

Важное значение для оценки конкурентоспособности культурных растений имеет доля сорного и культурного компонентов в общей биомассе агрофитоценоза.

Накопление сухой биомассы сорных растений в агрофитоценозах сортов яровой пшеницы сильно варьировало в зависимости от года исследования. У большинства агрофитоценозов сортов яровой пшеницы наибольшая биомасса сорных растений формировалась в условиях 2012 г., а наименьшая – в 2014 г. (табл. 3).

Таблица 3

Сухая биомасса сорных растений и доля сорного компонента в агрофитоценозах сортов яровой пшеницы

|

Сорт |

Сухая биомасса сорных растений, г/м2 |

Доля сорного компонента, % |

||||||

|

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

Среднее |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

Среднее |

|

|

Авиада |

402 |

104 |

15 |

174 |

27,9 |

11,4 |

0,5 |

13,3 |

|

Икар |

247 |

119 |

27 |

131 |

20,0 |

17,5 |

1,2 |

12,9 |

|

Ильинская |

242 |

132 |

64 |

146 |

23,2 |

22,9 |

2,4 |

16,2 |

|

Лютесценс 70 |

262 |

73 |

101 |

145 |

23,6 |

11,9 |

3,8 |

13,1 |

|

Скэнт 1 |

335 |

108 |

60 |

168 |

25,6 |

17,1 |

2,4 |

15,0 |

|

Скэнт 3 |

498 |

41 |

30 |

190 |

36,5 |

7,7 |

1,3 |

15,2 |

|

Тюменская 80 |

373 |

99 |

19 |

164 |

30,2 |

12,5 |

0,7 |

14,5 |

|

Чернява 13 |

143 |

81 |

64 |

96 |

10,2 |

11,9 |

2,5 |

8,2 |

Наибольшая сухая биомасса сорных растений в 2012 г. отмечена у сорта Скэнт 3 (498 г/м2), в 2013 г. – у сорта Ильинская (132 г/м2) и в 2014 г. – у сорта Лютесценс 70 (101 г/м2). Наименьшая биомасса сорных растений была характерна для сорта Чернява 13 (143 г/м2 – 2012 г.), Скэнт 3 (41 г/м2 – 2013 г.) и Авиада (15 г/м2 – 2014 г.).

В среднем за годы исследования наибольшая биомасса сорных растений отмечена в агрофитоценозе сорта Скэнт 3 (190 г/м2), наименьшая – у сорта Чернява 13 (96 г/м2).

Доля сорного компонента в агрофитоценозах сортов яровой пшеницы также сильно варьировала в годы исследования. В 2012 г. – от 10,2 (сорт Чернява 13) до 36,5% (сорт Скэнт 3).

В 2013 г. доля сорного компонента в агрофитоценозах сортов яровой пшеницы была несколько ниже, чем в 2012 г., и составляла от 7,7 (сорт Скэнт 3) до 22,9% (сорт Ильинская).

В 2014 г. в агрофитоценозах сортов яровой пшеницы доля сорного компонента была низкой, не превышая 3,8%. Самое высокое значение этого показателя имел сорт яровой пшеницы Лютесценс 70. Самое низкое значение доли сорного компонента в общей биомассе агрофитоценоза – у сорта Авиада (0,5%).

В среднем за годы исследования наибольшая доля сорного компонента отмечена в агрофитоценозе сорта Ильинская (16,2%) а наименьшая – у сорта Чернява 13 (8,2%).

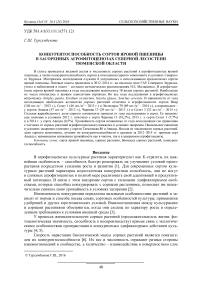

Урожайность сортов яровой пшеницы снижалась в условиях засорения по сравнению с чистыми от сорных растений агрофитоценозами (рисунок).

Урожайность сортов яровой пшеницы в чистом и засоренном посеве

Наименьшее снижение урожайности в зависимости от засоренности агрофитоценоза отмечено у сортов Тюменская 80 и Авиада. Для сорта Авиада в среднем за годы исследований была характерна и наибольшая урожайность как в чистом, так и засоренном агрофитоценозе (соответственно 416 и 394 г/м2), что свидетельствует о его высокой конкурентоспособности по сравнению с другими сортами.

Изучив численность сорных растений, долю сорного компонента, а также урожайность в условиях засорения у сортов яровой пшеницы в среднем за годы исследования, можно сделать вывод о более высокой конкурентоспособности сорта Авиада.

Закл ючение

Таким образом, проведенные исследования показали: независимо от года исследования в агрофитоценозах сортов яровой пшеницы доминантными видами были Atri-plex patula, Erodium cicutarium, Setaria glаuca, Sonchus arvensis. Доля сорного компонента как одного из основных показателей конкурентоспособности в зависимости от года исследований была наименьшей у сортов Чернява 13 (2012), Скэнт 3 (2013), Авиада (2014), что указывает на значительное влияние на уровень конкурентоспособности характера генотип-средовых взаимодействий. Учитывая численность сорных растений, долю сорного компонента, а также урожайность в условиях засорения у сортов яровой пшеницы в среднем за годы исследования, более высокая конкурентоспособность была характерна для сорта Авиада.

G.Sh. Tursumbekova

Competitiveness of spring-sown wheat varieties in littered agrofitocenosis in the northern forest-steppe of the Tyumen region

Specific composition and quantity of weed plants in the agrofitocenosis of spring-sown wheat, and also competitiveness of varieties concerning a weed component in the conditions of Northern Zauralie is given. As material of a research served 8 mid-season spring-sown wheat varieties allowed to use. Field experiments were made in 2012–2014 on the pilot field GAU of Northern Zauralie. Accounting and observations in experience was made according to methodical recommendations of N. Z. Milashchenko. In the agrofitocenosis of spring-sown wheat in years of a research 18 species of weed plants met. The greatest number of species belonged to summer one-year weeds. In all years of a research in the agrofitocenosis Atriplex patula, Erodium cicutarium, Setaria glauca, Sonchus arvensis met. Depending on a year of a research the greatest number of weed plants is noted in the agrofitocenosis of varieties Ikar (140 pieces/sq.m – 2012), Skent 1 (46 pieces/sq.m – 2013) and the Lutescens 70 (69 pieces/sq.m – 2014), and the smallest – at Aviada (57 pieces/sq.m – 2012), Chernyava 13 (29 pieces/sq.m – 2013) and Skent 3 (32 pieces/sq. m – 2014). The share of a weed component was characterized by strong variability depending on year of a research and a variety. Its smallest value in the conditions of 2012 is noted at a variety Chernyava 13 (10,2%), 2013 – Skent 3 (7,7%) and 2014 – Aviada (0,5%). Irrespective of a year of a research productivity of varieties decreased in the conditions of a contamination in comparison with net from weed plants of the agrofitocenosis. In the conditions of a contamination varieties Tyumenskaya 80 and Aviada were characterized by the smallest decrease in productivity. Proceeding from the quantity of weed plants, a share of a weed component, on competitiveness on average for 2012–2014 the variety Aviada was characterized by the smallest decrease in productivity, both in net, and in the littered agrofitocenosis is recognized as the best.

Список литературы Конкурентоспособность сортов яровой пшеницы в засоренных агрофитоценозах северной лесостепи Тюменской области

- Жученко А.А. Фундаментальные и прикладные научные приоритеты адаптивной интенсификации растениеводства в ΧΧI веке/А.А. Жученко. -Саратов, НИИСХ Юго-Востока. -2000. -276 с.

- Турсумбекова Г.Ш. Влияние засоренности агрофитоценоза на урожайность и элементы ее структуры у сортов яровой пшеницы/Г.Ш. Турсумбекова, В.А. Сапега//Зерновое хозяйство. -2006. -№ 6. -С. 3-4.

- Баздырев Г.И. Борьба с сорными растениями в системе земледелия Нечерноземной зоны/Г.И. Баздырев, А.Ф. Сафонов. -М.: Росагропромиздат, 1990. -176 с.

- Родионова А.Е. Сегетальные растения Верхневолжья/А.Е. Родионова. -СПб., 2001. -100 с.

- Турсумбекова Г.Ш. Сегетальная флора агрофитоценозов зерновых культур в условиях Северного Зауралья/Г.Ш. Турсумбекова//Вестн. ТГУ. -2007. -№ 6. -С. 181-184.

- Баздырев Г.И. Конкуренция между озимой пшеницей и сорняками и ее роль в повышении эффективности гербицидов/Г.И. Баздырев, Б.А. Смирнов//Изв. ТСХА. -1975. -Вып. 4. -С. 160-166.

- Лукиных М.И. Обработка почвы в лесостепи Урала/М.И. Лукиных. -Екатеринбург: Изд-во УрГСХА, 1996. -229 с.

- Милащенко Н.З. Сорняки, гербициды и урожай: метод. рекомендации/Н.З. Милащенко. -Новосибирск, 1977. -44 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта/Б.А. Доспехов. -М.: Агропроиздат, 1985. -351 с.