Конституционально-типологические характеристики студентов и их психологические особенности

Автор: Харламов Е.В., Мандриков В.Б., Попова Н.М., Шелудько Н.С.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Обзорные статьи

Статья в выпуске: 4 (64), 2019 года.

Бесплатный доступ

Проведено обследование студентов УВЦ РостГМУ мужского пола юношеского возраста. С использованием методики Р. Н. Дорохова, тестов Спилбергера - Ханина и Люшера определены их конституциональнотипологические и психологические особенности. Выявлены зависимости психологического статуса курсантов УВЦ от габаритного и компонентного уровня варьирования соматотипа.

Антропометрия, соматотип, психологический статус, уровень тревожности, стрессоустойчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/142224354

IDR: 142224354 | УДК: 612.014.5:378.172

Текст научной статьи Конституционально-типологические характеристики студентов и их психологические особенности

Соматотип – это наиболее онтогенетически стабильная макроморфологическая подсистема общей конституции, доступная объективным антропометрическим измерениям, в связи с чем, он может выступать в качестве основы конституциональной диагностики. При этом количественная оценка конституциональных особенностей человека позволяет дать комплексную характеристику как всей популяции, так и каждого индивида [3, 8, 9]. Наиболее доступным и перспективным в плане выработки конкретных морфологических критериев диагностики нормы и патологии является юношеский возраст. Это связано с тем, что к этому возрасту заканчивается формирование функциональных систем организма, и нет негативного влияния патологических состояний [10]. Несомненна взаимосвязь между соматическим состоянием организма и его психической сферой [7]. У практически здоровых лиц исследование психологических и психофизиологических особенностей позволяет выявить неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья (донозологи-ческая диагностика), выбор оптимальных нагрузок, построение индивидуальных программ тренировки.

Проблема возникает, когда ставится вопрос о профессиональной пригодности, работоспособности, прогнозируется динамика заболевания. Это согласуется с основными положениями современной теории адаптации, в соответствии с которой здоровье рассматривается «как процесс развертывания генетической программы организма во взаимодействии с окружающей средой, физической и социальной, в результате которого достигается оптимальная устойчивость к действиям патогенных агентов, физическая, психологическая и социальная адаптивность к изменяющимся условиям жизни».

В настоящее время установлена тесная связь психологического состояния человека с общей неспецифической адаптационной реакцией, позволяющей определить тип и уровень адаптационных реакций организма.

Для оценки психоэмоционального состояния используются характеристики уровня тревожности, эмоциональной стабильности и стрессоустойчивости. Оценка студентов и спортсменов своего состояния является для них существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Выявить психоэмоциональную стабильность и стрессоустойчивость, уровень тревожности и коэффициента вегетатики у определенных соматотипов.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами были проведены соматометрия и соматотипирование студентов учебно-военного центра (УВЦ) (81 человек) мужского пола юношеского возраста (16–21 год). Соматометрию и соматотипирование проводили по методике Р. Н. Дорохова и В. Г. Петрухина (1989) [2], основанной на пространственных и временных характеристиках, позволяющей выявить соматические типы по габаритному уровню варьирования (ГУВ), основанному на взаимосвязи массы и длины тела, компонентный уровень развития (КУВ), основанный на определении мышечной массы: 4 обхватных размера; 4 жировых складок и 4 костных диаметров, определяющие обменные и гуморальные процессы в организме и пропорционный уровень варьирования (ПУВ), основанный на определении величины длины нижней конечности (соотношение к длине туловища).

Под личностной тревожностью понимается устойчивая предрасположенность субъекта к тревоге, предполагающая наличие у него тенденции воспринимать широкий диапазон ситуаций как угрожающих с ответом на них определенной реакцией [4, 6]. Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность активной деятельности личности. Измерение уровня тревожности как свойства личности важно для студентов и спортсменов, так как это свойство обуславливает отношение к учебному и тренировочному процессам и отражается на общих резервах здоровья и спортивной форме.

Оценка уровня тревожности производится с помощью теста Спилбергера – Ханина [5], включающего 40 вопросов.

Полученные в тесте баллы личностной тревожности в итоге преобразовывали в двунаправленную шкалу оценки, на которой максимальная оценка в % соответствовала оптимальному (среднему) значению тревожности – это диапазон 25–40 баллов по Спилбергеру. Более низкая оценка в % присваивалась при получении 15–24 баллов или 46–55 баллов. Еще более низкая оценка присваивалась при 5–14 или 56–65 баллов. Такая оценка соответствует утверждению психологов об оптимальности для адекватного реагирования адаптации среднего уровня тревожности.

Метод цветовых выборов Люшера представляет собой глубинный метод исследования неосознанных переживаний, связанных с ситуативно-типологическими особенностями конкретного человека. Он основан на предположении о том, что выбор цвета отражает нередко направленность испытуемого на определенную деятельность (коэффициент вегета-тики), настроение, функциональное состояние и наиболее устойчивые черты личности.

Коэффициент вегетатики является показателем настроя на активность и трату энергии [1]. Процедура цветового тестирования по методике Люшера заключалась в следующем: перед испытуемым на белом фоне полукругом раскладывались карточки теста Люшера (8 шт.) в произвольном порядке. Ему предлагали внимательно посмотреть на них и выбрать цвет, который понравился. Выбранная карточка откладывалась в сторону, ее кодовый номер записывали в первую позицию протокола тестирования, испытуемому предлагали выбрать наиболее приятный цвет из оставшихся.

Таким образом, в результате семи выборов получился цифровой ряд, в первой позиции которого код цвета выбранного первым, в последний код цвета, оставшегося после семи выборов. После 2-минутной паузы тест повторяется снова. Числовые коэффициенты подсчитывались по второму выбору, который всегда более спонтанный. Коэффициент вегетати-ки (КВ) рассчитывали по формуле: (18–К–Ж) : (18–С–З), где КСЖЗ – соответствовал позиции красного, синего, желтого и зеленого цветов по второму ряду выборов. Значение КВ ≥ 1 означает установку на минимизацию усилий, неготовность к активной деятельности, что соответствует трофотропному уровню вегетатики.

КВ ≤ 1,5 означает перевозбуждение склонность к повышенной активности. Это может служить признаком физического перенапряжения и перетренированности. При 1 ≤ КВ ≤ 1,5 имеет место установка на активное действие, на энергозатраты при этом наблюдаются оптимальный уровень активности с высокой вероятностью успешной деятельности в стрессовой ситуации. Значения КВ ≤ 1,5 и 1 ≤ КВ ≤ 1,5 соответствует энерготропному уровню.

Обработка и анализ данных проводились общепринятыми статистическими методами по программе MS Office Excel и Statitistica 6. Достоверность различий статистических оценок определяли по t-критерию Стьюдента. В таблицах приведены значения стандартного отклонения, статистически достоверные различия при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

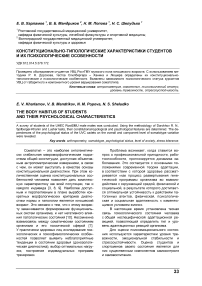

При соматотипировании студентов УВЦ по ГУВ было выделено 3 основных соматотипа:

микросомный (МиС) (25,92 %), мезосомный (МеС) (37,04 %), макросомный (МаС) (37,04 %). Промежуточных соматотипов не наблюдалось, что согласуется с матурантной стадией развития этой возрастной группы (рис 1).

Рис. 1. Распределение обследованных студентов УВЦ по ГУВ, %

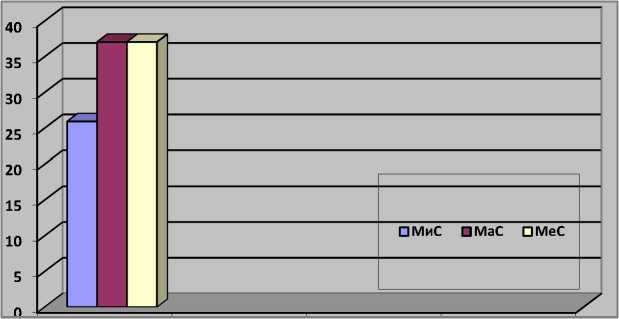

У всех соматотипов доминировал мак-ромышечный тип (0,509–0,799 у. е.). Наиболее высокие показатели имели представители микросомного типа [(0,7 ± 0,4) у. е.] однако достоверных отличий между группами не выявлено (рис. 2).

По показателям костного компонента все исследуемые входят в мезоостный тип (0,433– 0,568 у. е.), однако у макросомов он выше [(0,53 ± 0,06) у. е.]. Жировая масса у всех юношей выражена незначительно, что соответствует нанокорпуленции [(0,201 ± 0,4)] у. е. табл. 1.

■ МаС

■ МеС

■ МиС

Рис. 2. Мышечный компонент у соматотипов по ГУВ

Таблица 1

Мышечный компонент у соматотипов по ГУВ

|

Компонентные показатели |

МаС |

МеС |

МиС |

|

Мышечная масса |

0,62 ± 0,06 |

0,58 ± 0,04 |

0,7 ± 0,04 |

|

Костная масса |

0,53 ± 0,06 |

0,46 ± 0,04 |

0,42 ± 0,04 |

|

Жировая масса |

0,18 ± 0,04 |

0,1 ± 0,02 |

0,08 ± 0,02 |

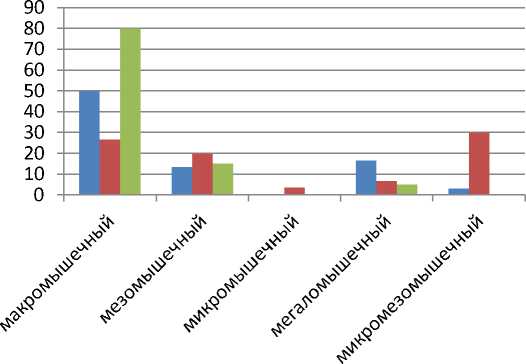

При исследовании пропорционного уровня варьирования распределение следующее: в группе микросомов 57,5 % студентов относятся к микромембральному типу, 21,2 % студентов к макромембральному типу, 21,2 % студентов относятся к мезомембральному типу. В группе мезосомов отмечается 100 % ме-зомембральный тип. В группе макросомов студенты распределились следующим образом: 80 % макромембральный тип, 12,5 % ме- зомакромембральный тип, 7,5 % мегало-мембральный тип (рис. 3).

Рис. 3. Распределение обследованных студентов УВЦ по ПУВ, %

При соматотипировании студентов УВЦ по 3 уровням варьирования были выделены следующие соматотипы: В группе МиС: макромы-шечный, нанокорпулетный, мезоостный, микро-мембральный – 17 человек, что соответствовало 80 % исследуемых; мезомышечный, нанокорпу-летный, мезоостный, микромембральный, что соответветствовало 3 исследуемым (15 %); ме-галосомный, нанокорпулетный, мезоостный, микромембральный – 1 человек (5 %). В группе макросомов (МаС) следующее распределение: макромышечный, нанокорпулетный, мезоост-ный, микромембральный – 8 человек (26,6 %); микромышечный, нанокорпулетный, мезоост-ный, микромембральный – 1 человек (3,6 %); мезомышечный, нанокорпулетный, мезоостный, микромембральный – 6 человек (20 %); мегало-мышечный, нанокорпулетный, мезоостный, мик-ромембральный – 2 человека (6,6 %); мезомак- ромышечный, нанокорпулетный, мезоостный, микромембральный – 8 человек (26,6 %); мик-ромезосомный, нанокорпулетный, мезоостный, микромембральный – 5 человек (16,6 %). В группе макросомов (МаС) студенты распределились следующим образом: макромышечный, нанокорпулетный, мезоостный, микромембраль-ный – 15 человек (50 %); мезомышечный, нано-корпулетный, мезоостный, микромембральный – 4 человека (13,4 %); мегаломышечный, нано-корпулетный, мезоостный, микромембральный – 5 человек (16,6 %); мезомакромышечный, нано-корпулетный, мезоостный, микромембральный – 3 человека (10 %); микромезосомный, нано-корпулетный, мезоостный, микромембраль-ный – 3 человека (10 %).

Результаты соматотипирования студентов УВЦ по 3 уровням варьирования представлены в табл. 2.

Распределение студентов по 3 уровням варьирования, %

Таблица 2

|

Показа-тель |

Микро-мышечный, нано-корпулетный, ме-зостный, микро-мембральный |

Микромезо-мышечный, нано-корпулетный, ме-зостный, микро-мембральный |

Мезомышеч-ный, нано-корпулетный, мезостный, микро-мембральный |

Мезомакросом-ный, макромы-шечный, нано-корпулетный, мезостный, микро-мембральный |

Макромышеч-ный, нано-корпулетный, мезостный, микро-мембральный |

Мегало-мышечный, на-но-корпулетный, мезостный, мик-ро-мембральный |

|

Ми |

- |

- |

15 |

- |

80 |

5 |

|

Ме |

3,6 |

16,6 |

20 |

26,6 |

26,6 |

6,6 |

|

Ма |

10 |

- |

13,4 |

10 |

50 |

16,6 |

У выявленных соматотипов определили психологические показатели: коэффициент ве-гетатики и уровень тревожности. В группе МеС 66,7 % студентов имели среднее значения 1 ≤

КВ ≤ 1,5, что обусловлено сбалансированием симпатической и парасимпатической вегетативной нервной системы и соответствует стрессоустойчивости по М. Г. Меерсону (1988);

у 16,5 % КВ был более 1,5, это обусловлено доминированием симпатического отдела нервной системы; у 16,6 % студентов выявлен КВ менее 1, что соответствует трофотропному уровню вегетативной нервной системы. В группе МаС 73,4 % студентов имели среднее значение КВ, у 26,6 % студентов КВ был более 1,5. В группе МиС у 60,2 % студентов КВ соответствовал среднему значению, 33 % студентов имели значение КВ выше 1,5; у 6,6 % отмечено трофотропное доминирование табл. 3. При психологическом тестировании по методу Спилбергера – Ханина выявили, что в группе МиС 100 % студентов – с низким уровнем тревожности. В группе студентов МаС – 79,4 % с низкой тревожностью и 21,6 % – со средним уровнем тревожности. В группе МеС 76,6 % студентов – с низким уровнем тревожности, 23,4 % – со средним уровнем тревожности. Распределение уровня тревожности соматоти-пов соответственно мышечному компоненту представлено в табл. 4.

Таблица 3 %

Коэффициент вегетатики у соматотипов,

|

Показатель |

Микро-мышечный |

Микромезо-мышечный |

Макромезо-мышечный |

Мезомакр-омышечный |

Мезо-мышечный |

Мегало-мышечный |

||||||||||||

|

КВ |

cb " Ф Ф s Ф I C[ T Ф О |

LD, Ф Ф О LQ |

Ф Ф Ф |

cb " Ф Ф s Ф I C[ T Ф О |

LD, Ф Ф О LQ |

Ф Ф Ф |

cb " Ф Ф s Ф I C[ T Ф Q. О |

LD, (D (D О LQ |

(D (D (D |

cb " (D (D s ^ C[ T (D Q. О |

LD, (D (D О LQ |

(D (D (D |

cb " (D (D s ^ C[ T (D Q. О |

LD, (D (D О LQ |

(D (D (D |

cb " (D (D s C[ T (D Q. О |

LD, (D (D О LQ |

(D (D (D |

|

МаС |

- |

3,6 |

- |

6,6 |

9,9 |

- |

23,1 |

3,3 |

- |

20 |

6,6 |

- |

20 |

- |

- |

3,4 |

3,3 |

- |

|

МеС |

3,6 |

- |

- |

6,6 |

9,9 |

- |

26,6 |

- |

- |

9,9 |

- |

16,6 |

13,4 |

6,6 |

- |

6,6 |

- |

- |

|

МиС |

3,6 |

- |

- |

6,6 |

9,9 |

- |

13,2 |

6,6 |

6,6 |

16,5 |

9,9 |

- |

13,2 |

6,6 |

- |

6,6 |

- |

- |

Таблица 4

Распределение уровня тревожности у соматотипов соответственно мышечному компоненту, %

|

Показатель |

Микро-мышечный |

Микромезо-мышечный |

Мезо-мышечный |

Мезомакро-мышечный |

Макро-мышечный |

Мегало-мышечный |

||||||

|

Уровень тревожности |

низкий |

средний |

низкий |

средний |

низкий |

средний |

низкий |

средний |

низкий |

средний |

низкий |

средний |

|

МаС |

10 |

- |

- |

- |

9,9 |

3,5 |

10 |

- |

33 |

16,5 |

16,5 |

- |

|

МеС |

3,6 |

- |

16,6 |

- |

6,6 |

13,4 |

26,6 |

- |

16,6 |

10 |

6,6 |

- |

|

МиС |

- |

- |

- |

- |

15 |

- |

- |

- |

80 |

- |

5 |

- |

Большинство студентов, отнесенных к макросомным, мезосомным и микросомным типам независимо от выраженности мышечной ткани имели низкий и средний уровень тревожности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-

1. Студенты УВЦ относятся к следующим соматотипам по трем уровням варьирования: 1.1 – микросомный (МиС), макромышечный, нанокорпулентный, мезоостный, микро-мембральный; 1.2 – мезосомный (МеС), макро-мышечный, нанокорпулентный, мезоостный, мезомембральный; 1.3 – макросомный (МаС), макромышечный, нанокорпулентный, мезоост-ный, макромембральный.

-

2. По компонентному составу студенты всех соматотипов по ГУВ в большинстве относятся к макромышечному типу, что свидетельствует о хорошей физической подготовке.

-

3. Студенты мезосомного (МеС) типа с большой и средней мышечной массой нано-корпулетные со средней костной массой, средней длиной нижней конечности в 76 % обладают энерготропным уровнем вегетатики

-

4. Полученные данные свидетельствуют о влиянии габаритного уровня варьирования и компонентного состава тела на психологические характеристики студентов. Увеличение мышечной массы позволяет нормализовать показатели тревожности и стрессо-устойчивости.

-

5. Студенты, отнесенные к МаС и МиС типам, с малой мышечной массой нуждаются в соблюдении режима дня и коррекции физических нагрузок.

и низким уровнем тревожности. Обследованные МаС студенты вне зависимости от компонентного уровня обладают энерготропным уровнем вегетатики и низким уровнем тревожности, однако у 17,5 % студентов с низкой мышечной массой имеет место перевозбуждение. Студенты МиС микросомного типа с большой и средней мышечной массой, нанокорпуленцией имеют в большинстве процентов случаев (62 %) энерготропный уровень вегетатики и низкий уровень тревожности, однако у 23 % студентов этой группы имеет место перевозбуждение и трофотроп-ный уровень вегетативного обеспечения.

Список литературы Конституционально-типологические характеристики студентов и их психологические особенности

- Психологические тесты для профессионалов / Н. Ф. Гребень [и др.]. - Минск: Современ. шк., 2007. - 496 с.

- Дорохов, Р. Н. Методика соматотипирования детей и подростков / Р. Н. Дорохов, В. Г. Петрухин // Медико-педагогические аспекты подготовки юных спортсменов: сб. науч. тр. - Смоленск,1989. - С. 4-16.

- Жучкова, И. Н. Конституционно-типологические характеристики спортсменов-юниоров, занимающихся плаваньем и академической греблей / И. Н. Жучкова, Е. В. Харламов, Н. М. Попова // Спортивная медицина. - 2015. - № 4. - С. 76- 80.

- Меерсон, Ф. З. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам / Ф. З. Меерсон, М. Г. Пшеникова. - М.: Медицина, 1988. - С. 256.

- Руненко, С. Д. Исследование и оценка функционального состояния спортсменов: учеб. пособие / С. Д. Руненко, А. А. Таламбум, Е. Е. Ачкасов // М.: Профиль, 2010. - С. 72.

- Собчик, Л. Н. Метод цветовых выборов. Модификация восьмицветового теста Люшера / Л. Н. Собчик. - СПб. - М., 2018. - С. 3-7.

- Фандюхин, С. А. История и современное состояние проблемы психосоматических взаимоотношений / С. А. Фандюхин, В. Г. Николаев // Материалы конференции. - Красноярск, 2001. - Т. 2. -С. 178-182.

- Харламов, Е. В. Спортивная физиология: учеб. Пособие / Е. В. Харламов, Н. М. Попова, И. Н. Жучкова. - Ростов-н/Д.: Изд-во РостГМУ, 2016. - 120 с.

- Характеристика состояний тренированности гребцов подросткового возраста / Е. В. Харламов [и др.] // Спортивная медицина: наука и практика. - 2017. - № 4. - С. 42-48.

- Возрастные особенности степени выраженности анатомических компонентов соматотипа в норме и при сколиозе / Е. В. Чаплыгина [и др.] // Фундаментальные исследования. - 2013. - № 7. -С. 659-662.