Конструкции гончарных кругов Переяславля Рязанского XIII–XVI вв. (по результатам визуального исследования следов технического происхождения на донцах гончарных сосудов)

Автор: Киреев П.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамического производства

Статья в выпуске: 279, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению конструкций гончарных кругов Переяславля Рязанского. Выделяются две категории предметов, которые несут в себе информацию о конструкциях гончарных кругов. К первой, наиболее информативной, относятся непосредственно их деревянные детали. Среди археологических материалов Переяславля Рязанского они достоверно не выявлены. Поэтому в качестве основной источниковой базы исследования выступает вторая категория предметов – круговая керамика. В предлагаемой статье проведено визуальное исследование технических отпечатков на донцах глиняных сосудов по методике, предложенной А. А. Бобринским. Идентифицированы индивидуальные, групповые и неопределимые разновидности следов. По индивидуальным отпечаткам предположительно выявлены три конструкции гончарных кругов, бытовавших в Переяславле Рязанском в XIII– XVI вв.: ручной с неподвижной осью и грибовидным диском, ножной со спицами, ножной с подвижной осью.

Переяславль Рязанский, гончарный круг, ось, сосуд, донце, следы технического происхождения

Короткий адрес: https://sciup.org/143184810

IDR: 143184810 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.279.177-191

Текст научной статьи Конструкции гончарных кругов Переяславля Рязанского XIII–XVI вв. (по результатам визуального исследования следов технического происхождения на донцах гончарных сосудов)

Переяславль Рязанский (современный г. Рязань) был основан на холме при слиянии рек Трубежа и Лыбеди примерно в двух километрах от впадения Тру-бежа в Оку. В XIV – начале XVI в. город являлся столицей Рязанского княжества, а также крупным торговым и ремесленным центром средневековой Руси. Одним из основных ремесел, бытовавших в Переяславле Рязанском, несомненно, являлось гончарство. Судя по археологическим данным, вся керамика,

изготавливаемая местными мастерами, включая наиболее раннюю (середина XII в.), производилась на гончарном круге. Однако о том, что собой представлял главный инструмент гончара, какие его конструкции были распространены в средневековом Переяславле Рязанском, до сих пор практически ничего доподлинно неизвестно.

Под конструкцией гончарного круга в рамках данной работы понимается его физическая модель, отражающая принципы работы механизма. В ее составе можно выделить три блока деталей ( Бобринский , 1993. С. 9; Васильева, Салу-гина , 2021. С. 134–135): 1) динамический блок (рабочая площадка и вращатель рабочей площадки); 2) статический блок (опора механизма и рабочее место гончара); 3) смешанный, или центровочный, блок, в который входят трущиеся друг о друга детали, обеспечивающие центрированное вращение рабочей площадки (подшипник центрального действия и центровочная ось). Решающее влияние на принципы работы данного механизма оказывает устройство таких его основных составляющих, как вращатель рабочей площадки и центровочная ось. Исходя из этого, все конструкции гончарных кругов можно классифицировать по следующим критериям: ручной или ножной, с подвижной или неподвижной осью.

Среди археологических материалов выделяют две категории предметов, которые несут в себе информацию о конфигурациях гончарных кругов: 1) деревянные детали станков; 2) круговые керамические сосуды и их фрагменты.

Несмотря на то что первая группа, несомненно, является более объективной и информативной, она крайне малочисленна, что связано с плохой сохранностью изделий из дерева в культурном слое большинства археологических памятников. Так, например, детали кругов с грибовидным диском зафиксированы лишь в Новгороде и Свияжске, а с подвижной осью – в Новгороде и Старой Руссе ( Бобринский , 1962б. С. 50. Рис. 19: 1–3 ; Плохов, Сорокин , 2006; Валиев и др ., 2012. С. 203. Рис. 8: 13 ; Плохое , 2021. С. 227-232. Рис. 4; 7).

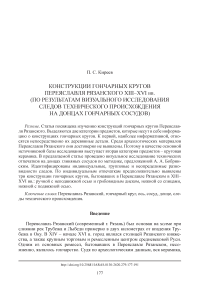

Среди археологической коллекции деревянных изделий Переяславля Рязанского определенный интерес представляет дубовое1 осевидное изделие (рис. 1), обнаруженное в 2021 г. в слое второй половины XV в. Введенского раскопа в Кремле (рук. работ д. и. н. В. И. Завьялов, ИА РАН). Судя по его форме, оно вполне могло являться подвижной осью гончарного круга. Однако доподлинно установить это не представляется возможным из-за плохой сохранности изделия. В частности, его нижняя часть, на которой могли остаться следы трения, характерные для подвижной оси гончарного круга, обломана ( Бобринский , 1962б. С. 50). Тем не менее на двух соседних боковых гранях навершия фиксируются хорошо различимые эксплуатационные затертости, небольшие вмятины и утраты, что может свидетельствовать о его жестком сцеплении с другой деревянной деталью, например, диском гончарного круга. Кроме того, по словам действующего гончара-реконструктора из г. Скопин А. В. Воеводкина2, ручной механизм со схожей по форме подвижной осью в начале 2000-х гг. был выкуплен

Рис. 1. Дубовое осевидное изделие (КП-30960/370)

им у скопинского кустаря, работавшего на нем еще во второй половине XX в., а затем сдан в местный краеведческий музей. Однако дальнейшая судьба данного станка неизвестна, поэтому сопоставить его ось с обнаруженным деревянным изделием также не представляется возможным. Таким образом, достоверно атрибутированные детали переяславль-рязанских гончарных кругов на настоящий момент неизвестны, что делает керамический материал единственным источником, позволяющим говорить об их устройстве.

В отечественной историографии существует два подхода к использованию круговой керамики в качестве источника для определения конструкций гончарных кругов. Первый был предложен в работах М. В. Воеводского и Б. А. Рыбакова. Исследователи попытались сопоставить технологию производства гончарной посуды с типом круга, на котором она была изготовлена ( Воеводский , 1930; 1936; Рыбаков , 1948. С. 169–174 и др.). Второй подход разработан А. А. Бобринским в начале 60-х гг. XX в. ( Бобринский , 1961; 1962а; 1962б; 1962в). В качестве основного источника для идентификации конструкций гончарных кругов предлагалось использовать следы технического происхождения на донцах круговых сосудов. Все подобные отпечатки подразделялись А. А. Бобринским на индивидуальные (могут быть оставлены лишь одной конкретной конструкцией гончарного круга); групповые (свойственны нескольким конструкциям ручных либо ножных гончарных кругов) и неопределимые (характерны для нескольких конструкций как ручных, так и ножных гончарных кругов) ( Бобринский , 1962б. С. 34). В результате сравнительного анализа динамических/статических оттисков на археологическом, этнографическом и экспериментальном керамическом материале ему удалось выявить следы, свойственные шести конструкциям ручных/ножных кругов с неподвижной/подвижной осью (Там же. С. 34, 35. Рис. 1).

Подход А. А. Бобринского был применен на практике О. Л. Шаргановой при исследовании керамики Гнездова ( Шарганова , 2010). Он же использован автором для исследования 25 индивидуальных сосудов XIII–XVI вв. со следами технического происхождения из Переяславля Рязанского (рис. 2–6), полученных в результате археологических раскопок на территории города в период с 1929 по 2023 г. и хранящихся в фондах Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, с целью выявления конструкций местных гончарных кругов.

Материалы и методы

Большинство исследованных сосудов (23 ед.) происходит из раскопок на территории Рязанского кремля3, что объясняется лучшей изученностью данной части средневекового Переяславля Рязанского. В частности, с 2004 г. по настоящее время здесь проводятся комплексные археологические исследования с применением естественно-научных методов на Житном (2004–2015 гг.) и Введенском (2016 г. – н. в.) раскопах. Остальные два сосуда со следами технического происхождения найдены при раскопках на Нижнем посаде4.

Визуальное исследование данного материала проводилось при помощи микроскопа Levenhuk DTX RTC4 с возможностью до 40-кратного оптического увеличения. Для технических следов, сохранность которых позволяла реконструировать их полную форму, были выполнены слепки из промышленной са-мозатвердевающей керамической массы без примесей, имитирующие рабочую поверхность диска. После частичного затвердевания слепок разрезался ножом посередине отпечатка, затем разрез схематически зарисовывался (рис. 2: 1б–3б ; рис. 3: 1б–3б ; рис. 4: 2б, 4б ; рис. 5: 6б ). Далее массе придавалась исходная форма, и процесс повторялся.

В ходе исследования материала по представленной методике удалось идентифицировать динамические и статические, индивидуальные, групповые и неопределимые разновидности следов гончарных кругов Переяславля Рязанского.

Результаты и обсуждение

Динамические отпечатки. Зафиксировано шесть подобных следов.

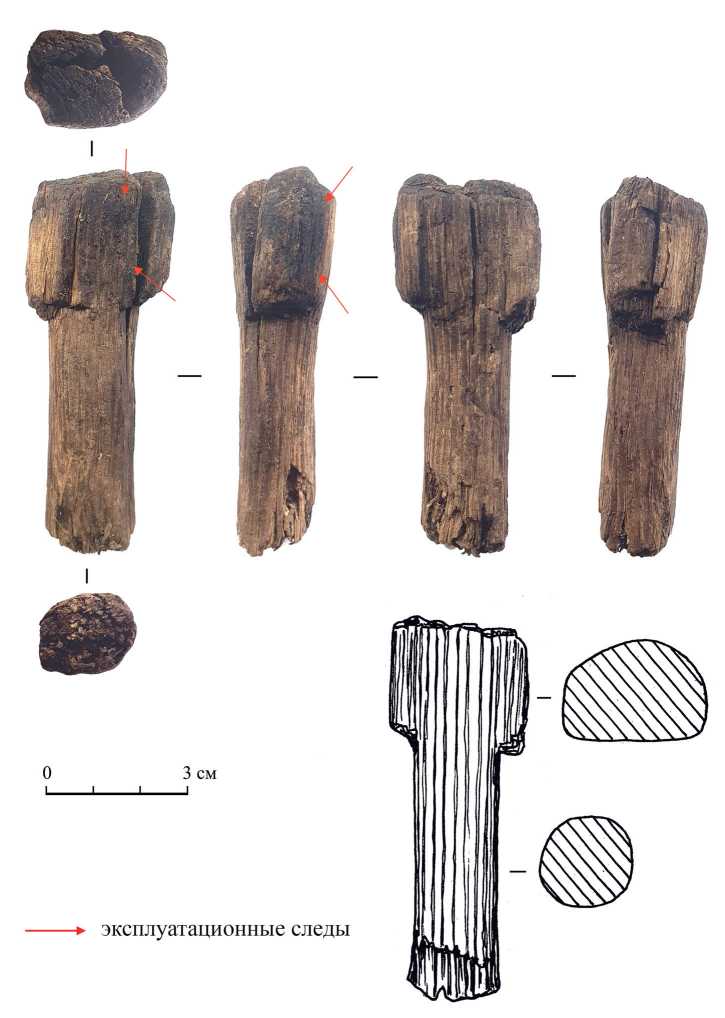

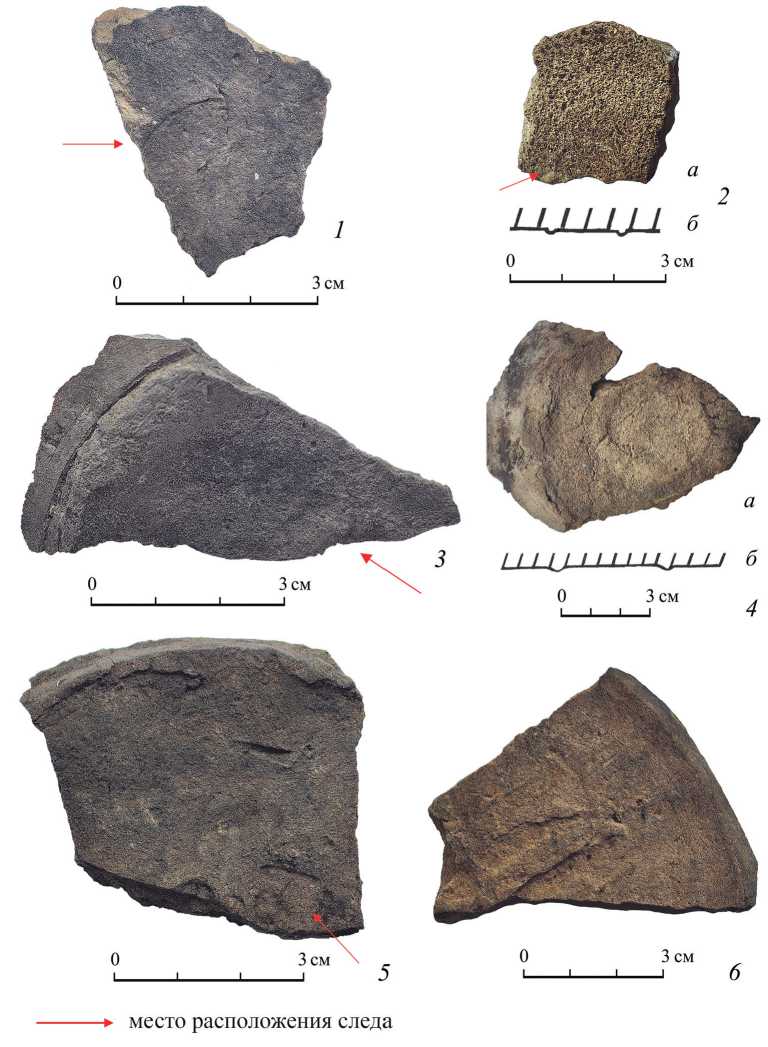

Три отпечатка эллиптической формы свойственны кругам с грибовидным диском. Один из них углубленный, размером 7 мм по вытянутой стороне (рис. 2: 1 ). Два других – выпуклые, размером 7 мм и 8 мм по вытянутой стороне (рис. 2: 2, 3 ). Вероятнее всего, они образовались в результате использования круга после ремонта или замены оси, из-за чего ее конец опустился несколько ниже рабочей плоскости круга ( Бобринский , 1962б. С. 36). Стоит отметить, что подобные отпечатки могли остаться лишь при работе на станке с сильно изношенным диском, у которого диаметрально нарушилась форма конусовидного отверстия (Там же. С. 37).

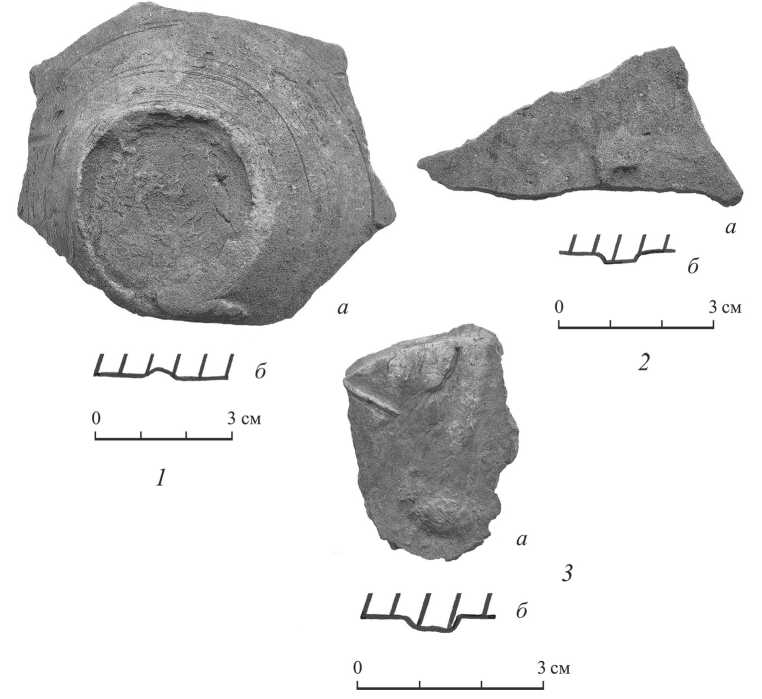

Один округлый углубленный оттиск характерен для ножного круга со спицами (Там же. С. 39). По центру отпечатка, диаметром 14 мм, расположена выпуклость сферической формы, обращенная вершиной вниз (рис. 3: 1 ). Аналогичные оттиски известны на керамике из Гнездова ( Шарганова , 2010. С. 76. Рис. 3). И хотя размеры как гнездовских, так и переяславль-рязанских отпечатков немного меньше параметров, указанных А. А. Бобринским, их форма свойственна именно для следов данной конструкции круга (Там же. С. 78).

Оставшиеся два углубленных оттиска округлой формы относятся к неопределимой разновидности. Их диаметр составляет 11 и 16 мм, а основание имеет вид сферы большого радиуса (рис. 3: 2, 3 ), что характерно для следов как ручного, так и ножного круга со спицами ( Бобринский , 1962б. С. 39).

Рис. 2. Донца сосудов, изготовленных на гончарном круге с неподвижной осью и грибовидным диском

1а, 2а, 3а – общий вид поверхностей донцев сосудов; 1б, 2б, 3б – схематическое изображение разрезов отпечатков ( 1 – КП-1595/325; 2 – КП-30893/317; 3 – КП-30893/329)

Статические отпечатки. Зафиксировано девятнадцать подобных следов.

Один углубленный оттиск квадратной формы, размером 7 × 7 мм, предположительно, оставлен торцом спицы (рис. 3: 4 ). Он расположен у края донца, в центре которого прослеживается часть клейма (две концентрические окружности с перемычкой). Подобный оттиск относится к неопределимой разновидности следов, характерных как для ручного, так и для ножного круга со спицами ( Бобринский , 1962б. С. 39).

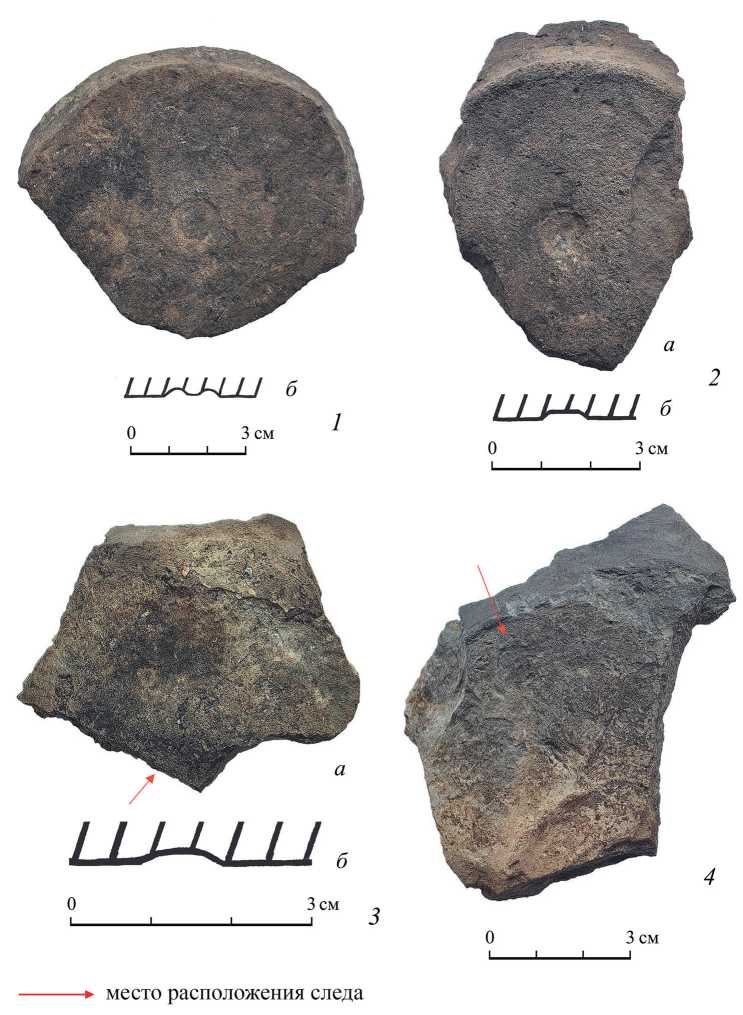

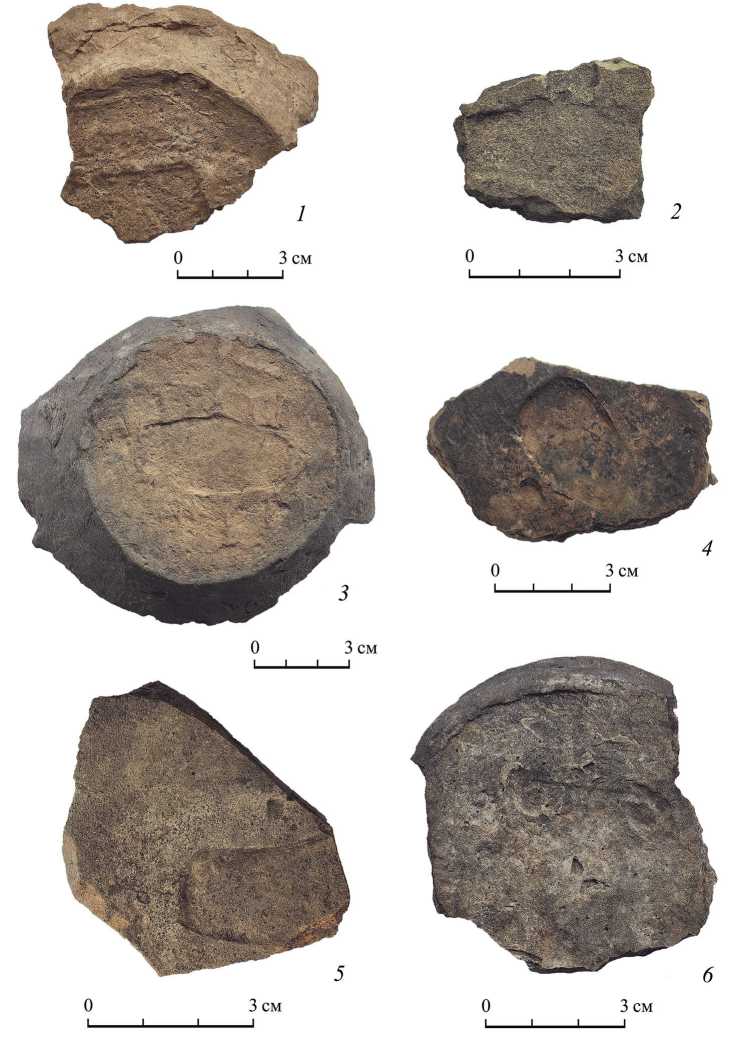

Четыре выпуклых контурных многогранных отпечатка также принадлежат к неопределимой разновидности (рис. 4: 1–4 ). Их размер колеблется от 16 до 42 мм. Такие следы могут оставлять как ручные, так и ножные гончарные круги с подвижной осью (Там же. С. 41).

3 см

> место расположения следа

3 см

3 см

3 см

Рис. 3. Донца сосудов, изготовленных на гончарном круге со спицами

1а, 2а, 3а, 4 – общий вид поверхностей донцев сосудов; 1б, 2б, 3б – схематическое изображение разрезов отпечатков ( 1 – КП-31189/216; 2 – КП-30960/293; 3 – КП-31062/82; 4 – КП-30938/329)

Рис. 4. Донца сосудов, изготовленных на гончарном круге с подвижной осью

1а, 2а, 3, 4а, 5, 6 – общий вид поверхностей донцев сосудов; 2б, 4б – схематическое изображение разрезов отпечатков ( 1 – КП-30754/192; 2 – КП-31189/21; 3 – КП-31189/361; 4 – КП-30960/289; 5 – КП-31062/40; 6 – КП-14615/187)

Еще два неопределимых следа оставлены торцом расклиненной оси. В центральной части одного из них (рис. 4: 5 ) выявлен частично сохранившийся, углубленный, квадратный в сечении отпечаток ступенчатого основания клина, размером около 10 × 10 мм. Такой рельеф мог образоваться в результате его забивания несколькими последовательными ударами. На другом образце имеется два выпуклых перекрестных следа от клиньев, вбитых в торец оси один поперек другого (рис. 4: 6 ). Расклинивание свойственно как ножной, так и ручной конфигурации гончарного круга с подвижной осью. Подобные следы от торцов клиньев также отмечены О. Л. Шаргановой на гнездовской керамике ( Шаргано-ва , 2010. С. 78. Рис. 5: 1, 2 ).

Остальные двенадцать оттисков данной группы характерны для конструкций ножных гончарных кругов с подвижной осью.

Три многогранных отпечатка большого размера (от 30 до 42 мм), один из которых выпуклый (рис. 5: 2 ), два других – углубленные (рис. 5: 1, 3 ), а также два углубленных отпечатка прямоугольной формы с плоским основанием, размер сохранившейся части которых составляет 16 × 14 мм и 19 × 14 мм (рис. 5: 4, 5 ), относятся к групповой разновидности ножных гончарных кругов с подвижной осью ( Бобринский , 1962б. С. 42). На одном из них сохранился выпуклый след от клина, вбитого поперек основания оси (рис. 5: 3 ).

Один индивидуальный отпечаток прямоугольной формы размером 29 × 19 мм, углубленное основание которого имеет выраженный уклон (рис. 5: 6 ), свойственен конструкции ножного круга среднеазиатского вида ( Бобринский , 1962б. С. 43). Вероятно, сосуд с данным оттиском являлся привозным.

На остальных шести донцах с прямоугольными следами сохранились отпечатки торцов клиньев, что с определенной долей вероятности характеризует ножные гончарные круги с подвижной осью восточноевропейского вида ( Бобринский , 1962б. С. 42, 44).

На одном углубленном оттиске с плоским основанием отпечаток от торца клина расположен в углу (рис. 6: 1 ). На другом – подобные следы зафиксированы по двум сторонам оттиска (рис. 6: 2 ). Также в центральной части отпечатка имеется небольшая выпуклость, диаметром около 2 мм, образованная, вероятно, в результате вбивания клина непосредственно в саму ось.

На двух донцах с углубленными плоскими следами, имеющими подпрямоугольное очертание с округленными сторонами, сохранились отпечатки клиньев, которые вбивались в зазор между осью и диском круга (рис. 6: 3, 4 ).

На одном донце зафиксирован едва различимый выпуклый прямоугольный оттиск и, вероятно, два углубленных следа от расклинивания: один массивный изогнутый клин был вбит в центральную часть оси, а другой, прямоугольный в сечении, – в зазор между осью и диском круга (рис. 6: 5 ).

На оставшемся донце след круга явно не фиксируется, однако на нем имеются несколько отпечатков от торцов клиньев, расположенных по периметру квадрата со стороной около 37 мм: два – по сторонам, три – по углам (рис. 6: 6 ), что позволяет предположительно реконструировать форму головки оси.

Таким образом, по индивидуальным техническим следам на донцах керамических сосудов Переяславля Рязанского выявлено три конструкции гончарных кругов, которые могли использоваться здесь в XIII–XVI вв.: 1) ручной

------► место расположения следа

Рис. 5. Донца сосудов, изготовленных на ножном гончарном круге с подвижной осью

1, 2, 3, 4, 5, 6а – общий вид поверхностей донцев сосудов; 6б – схематическое изображение разреза отпечатка ( 1 – КП-30893/358; 2 – КП-31062/91; 3 – НВ-5938/214; 4 – НВ-5619/28; 5 – КП-31189/346; 6 – КП-16499/224)

Рис. 6. Донца сосудов, изготовленных на ножном гончарном круге с подвижной осью восточноевропейского типа

1 – КП-15726/755; 2 – КП-31062/93; 3 – КП-30938/266; 4 – НВ-5619/45; 5 – КП-31062/140; 6 – НВ-5938/182

с неподвижной осью и грибовидным диском; 2) ножной со спицами; 3) ножной с подвижной осью.

Следы индивидуальной разновидности (4 ед.) оставлены в основном ручным кругом с грибовидным диском (3 ед.). Вероятно, они были наиболее распространены в Переяславле Рязанском среди конструкций с неподвижной осью. Этим также можно объяснить малочисленность данной группы отпечатков. Как уже отмечалось выше, для кругов с грибовидным диском следы технического происхождения фиксируются лишь при использовании гончарами уже изношенных орудий.

Больше половины технических следов (13 ед.) предположительно оставлено ножными гончарными кругами, в том числе с подвижной осью (12 ед.). Судя по хронологическому распределению исследованного материала (табл. 1), данные конструкции станков появились в Переяславле Рязанском в XIII–XIV вв., что ставит под сомнение устоявшуюся точку зрения о позднем распространении здесь ножных кругов ( Коваль , 2011. С. 91; Судаков , 2019. С. 69, 70). Тот факт, что лишь во второй половине XVIII в. в местном гончарстве наблюдается переход от архаичной технологии спирально-жгутового налепа (РФК 4) к вытягиванию из цельного куска глины (РФК 5–6), может только косвенно указывать на используемую при этом гончарную технику ( Бобринский , 1978. С. 51–60). Как отмечал А. А. Бобринский, «на территории Древнерусского государства, где традиции налепочной техники формовки тысячелетиями удерживались чрезвычайно прочно, распространение ножного круга не повлекло за собой повсеместной смены формовочной технологии в среде древнерусских гончаров» ( Бобринский , 1962в. С. 42).

Таблица 1. Хронологическое распределение конструкций гончарных кругов Переяславля Рязанского (по следам технического происхождения на донцах гончарных сосудов)

|

Конструкция |

Датировка |

Итого |

||

|

XIII– XIV вв. |

XV в. |

XV– XVI вв. |

||

|

Ручной круг с грибовидным диском |

0 |

0 |

3 |

3 |

|

Круг со спицами , в том числе: |

1 |

3 |

0 |

4 |

|

ножной |

0 |

1 |

0 |

1 |

|

Круг с подвижной осью , в том числе: |

5 |

9 |

4 |

18 |

|

ножной , в том числе: |

4 |

5 |

3 |

12 |

|

восточноевропейского вида |

2 |

3 |

1 |

6 |

|

среднеазиатского вида |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

Итого |

6 |

12 |

7 |

25 |

Заключение

В завершение стоит отметить, что используемая в работе методика, разработанная А. А. Бобринским в 60-е гг. XX в., несомненно, нуждается в дальнейшем развитии на основании современных археологических и этнографических данных. Технические следы на донцах гончарных сосудов позволяют лишь с той или иной долей вероятности строить гипотезы об устройстве гончарных кругов, на которых они были изготовлены, в отличие от археологических находок самих деталей этих станков. Однако на сегодняшний день данная методика остается единственной известной наработкой, позволяющей исследовать эту категорию керамического материала и постепенно вводить ее в научный оборот, что и было предпринято для керамики средневекового Переяславля Рязанского.