Конструкция надземной части тыновых стен оборонительных сооружений русского государства в Сибири и на Дальнем Востоке в конце XVI - начале XVIII века

Автор: Горохов С.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Реконструируется устройство надземной части тыновых стен, выясняется вариативность отдельных параметров и их связи с географическим положением оборонительного сооружения, его военно-административным статусом и другими характеристиками. Современные представления о конструкции надземной части тыновой стены соответствуют таковым более чем 150-летней давности. Проведенное нами исследование позволило исправить сложившуюся ситуацию и сформировать обобщенное представление о характеристиках надземной части тыновых стен. В ходе исследования было установлено, что в конце XVI - начале XVIII в. существовали тыновые стены различных конструкций. Конструкция стены зависела от большого количества факторов как антропогенного и социального, так и природного характера. В частности, было установлено, что высота тына была его главной характеристикой. В некоторых условиях было целесообразно возводить тыновые стены из полубревен, существовали также тыновые стены из бревен, поставленных с промежутком между ними. Разреженный тын применялся на участках стен, которые не имели помоста, шли криволинейно и / или не имели башен.

Острог, город, зимовье, деревянные оборонительные сооружения, тын, сибирь, дальний восток

Короткий адрес: https://sciup.org/147243548

IDR: 147243548 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-3-111-121

Текст научной статьи Конструкция надземной части тыновых стен оборонительных сооружений русского государства в Сибири и на Дальнем Востоке в конце XVI - начале XVIII века

,

,

Тын был самым распространенным типом стен в сибирских городах и острогах, поэтому воссоздание конструкции этого архитектурного элемента является важной научной задачей при изучении фортификации в Зауралье. Цель исследования, результаты которого представлены в настоящей статье, состояла в реконструкции устройства надземной части тыновых стен, выяснении вариативности отдельных параметров и их связи с географическим положением оборонительного сооружения, его военно-административным статусом и другими характеристиками.

Тыновые стены сибирских острогов неоднократно становились объектом изучения историков архитектуры. В историографическом обзоре мы остановимся только на тех аспектах, которые непосредственно связаны с содержанием данной статьи.

Ф. Ф. Ласковский полагал, что следует выделять три разновидности тыновых стен «по месту и цели употребления»: острожные, на земляном городском валу и посадские. Острожный тын помещался на «местном горизонте» или на вершине небольшого земляного вала. Его высота была от 2 до 3 саженей (4,32–6,48 м). Бревна стояли вплотную друг к другу. Тын на городском земляном валу должен был быть невысоким, так как высокий вал сам по себе являлся достаточным препятствием. Помост не устраивался в силу трудоемкости его изготовления из-за большой протяженности стен. Стрельба велась через промежутки между бревнами. Тынины посадских острогов также стояли «с промежутками». Тын мог устанавливаться на дне рва в один или два ряда. Верхние части тынин заострялись. Ф. Ф. Ласковский предполагал, что до появления специальных осадных машин и артиллерии главной характеристикой стены, определявшей ее обороноспособность, была высота. Он допускал, что главные города княжеств имели стены выше прочих [Ласковский, 1858, с. 16, 84, 100, 103, 104, 106]. Как будет показано далее, многие выводы Ф. Ф. Ласковского полностью или частично подтвердились на сибирской источниковой базе.

К. С. Носов применительно к русской архитектуре VIII–IX вв. сообщает, что высота тына составляла 3–4 м. Диаметр тынин – 13–18 см. Автор указывает, что эти параметры выведены по археологическим материалам более позднего времени, но не сообщает, по каким именно, и не указывает, были ли среди них материалы эпохи первоначального освоения Сибири [Носов, 2002, с. 8, 9].

М. В. Красовский, С. Н. Баландин, Н. П. Крадин и отчасти К. С. Носов повторяют выводы Ф. Ф. Ласковского, не добавляя к ним ничего нового [Баландин, 1974, с. 12–17; Крадин, 1986, с. 241–244; Красовский, 2002, с. 98–101; Носов, 2009, с. 67]. Необходимо констатировать, что в настоящее время наши представления о рассматриваемых в данной статье вопросах соответствуют таковым более чем 150-летней давности и не показывают сибирской специфики. Между тем за истекший период были опубликованы новые письменные, изобразительные и этнографические источники по теме исследования и проведены многочисленные археологические раскопки. Учет этих историографических фактов придает настоящему исследованию научную новизну и актуальность.

Основные характеристики надземной части тыновых стен

Как следует из труда Ф. Ф. Ласковского, параметры тыновых стен в значительной степени определялись местом их расположения. Практика возведения тыновых стен на валу не была распространена в Сибири. Известно лишь несколько таких прецедентов: в Тобольске [Адамов и др., 2008, с. 59], в Березове и Ялуторовске [Ласковский, 1858, с. 28, 30], а также в Ко-марском остроге. Последний случай не является типичным, так как оборонительные сооружения возводились в большой спешке для отражения нападения маньчжуров, обладавших артиллерией. Кроме этого, вероятно, строители испытывали дефицит в древесине, так как для возведения стен употребили материал разобранных судов. Долговременное использование этого оборонительного сооружения не предполагалось [Русско-китайские отношения…, 1969, с. 207]. Нам представляется, что в данном случае правильнее было бы говорить о тыне, обсыпанном грунтом, как во временных лагерях (таборах) [Акты…, 1890, с. 468] 1. Свидетельства сооружения тына во рву имеются только в первоначальном Березовском остроге [Мыглан и др., 2010, с. 28].

В условиях отсутствия у коренных жителей Сибири и Дальнего Востока артиллерии и проломных машин одним из ключевых факторов обороноспособности деревянных оборонительных сооружений, как это будет показано далее, становится высота стен, которые противник должен был преодолевать при штурме укрепления. Основным источником для реконструкции этого параметра является деловая переписка между местными администрациями и вышестоящими органами власти. Наряду с письменными источниками информацию о высоте тыновых стен можно почерпнуть из результатов археологических исследований, в ходе которых удалось обнаружить сохранившиеся тыновины (Тобольск, Ляпинский и Казымский остроги) [Матвеев, Аношко, 2011, с. 52; Молодин и др., 2018; Палашенков, 1963, с. 165], а также из изобразительных источников (Красноярский острог) [Царев В. И., Царев В. В., 2019, с. 39, рис. 4].

Высота тыновых стен оборонительных сооружений Русского государства в Сибири находилась в широком диапазоне – от 2,55 до 7,9 м. Высота тына до 3,6 м была относительно редким явлением. Чаще всего стена имела высоту от 3,6 до 4,32 и от 5,04 до 5,4 м 2. Стены, высота которых превышала верхнюю границу второго диапазона, встречались редко.

Высота тыновых стен острогов зависела от их военно-административного статуса и военно-политической обстановки, которая складывалась в том или ином регионе. В главных укреплениях 3 при военно-административных центрах (Березов, Верхотурье, Енисейск, Илимск, Иркутск, Якутск) средняя высота тыновых стен составляла 5,28 м. Выше средней высоты были стены в слободах на юге Западной Сибири и в оборонительных сооружениях на Камчатке (5,04 м), которые возводились и существовали в условиях постоянной военной опасности. Высота стен в прочих острогах и зимовьях в среднем составляла 4,5 м.

Если о высоте стен мы можем судить преимущественно на основе письменных источников, то о диаметре тынин – почти исключительно по результатам археологических исследований. Чаще всего тыновые стены возводились из бревен диаметром от 13,5 до 27 см. Как и в случае высоты стен, наблюдается связь между военно-административным статусом оборонительного сооружения и толщиной бревен тына: в крупных военно-административных центрах бревна городского и посадского тына имеют средний диаметр 22,3 см (5 вершков); оборонительные сооружения более низкого статуса – 16,6 см (3,5 вершка) 4.

Сопоставить напрямую высоту тына и диаметр его бревен не удалось, так как данные о высоте содержатся преимущественно в письменных источниках, а о толщине – в археологических. Установить принадлежность разнородных данных к одному и тому же объекту не представляется возможным. Однако описанные закономерности позволяют выполнить такое сравнение косвенно: чем выше тыновая стена, тем толще бревна, использованные для ее возведения. Такой вывод кажется банальным, так как чем длиннее бревно, тем оно должно быть толще в силу естественных причин. Но для изготовления тыновин можно было заготовить более толстые бревна любой длины во всем диапазоне высот – от 2,55 до 7,2 м. Однако приоритет отдавался не толщине бревен, а их длине, так как именно высота тына, а не его толщина имела ключевое значение для обороноспособности укрепления. Именно поэтому в письменных источниках редко можно встретить информацию о толщине бревен тына и, напротив, весьма часто – об их длине. Иногда прямо предписывалось заготавливать на острожное строительство легкий лес. Очевидно, что подразумевалась толщина бревен, а не их длина [Татауров, Черная, 2015, с. 411; Вершинин, Шашков, 2002, с. 130; Миллер, 1999, с. 348]. В пользу такого вывода также свидетельствует практика использования полубревен в строительстве тыновых стен. По письменным и археологическим источникам известно, что такие стены были у Енисейского и Тарского посадских острогов, в Иркутске (отдельные ты-нины), Томске и Умревинском остроге [Бородовский, Горохов, 2008, с. 75, рис. 8; Воробьева и др., 2011, с. 152, 153; Черная, 2015, с. 166; Археологическая летопись…, 2019, с. 298] 5.

Практическая целесообразность в использовании полубревен при возведении тыновых стен состояла, вероятно, в экономии строевого леса и / или трудозатрат по заготовке бревен. Осуществить такую экономию можно было при наличии ряда нижеперечисленных условий:

-

1) тыновая стена не должна быть слишком высокой, так как чем длиннее бревно, тем сложнее его расколоть;

-

2) необходимо использовать бревна, волокна древесины которых идут прямолинейно, в противном случае не удастся получить две тынины из одного бревна;

-

3) трудозатраты по раскалыванию одного бревна должны быть существенно меньше трудозатрат по заготовке и доставке дополнительного бревна;

-

4) брак при раскалывании бревен должен быть относительно невелик.

Тынины из полубревен в письменных источниках называются колотыми, следовательно, они изготавливались именно путем раскалывания бревна, а не разделения его на две половины с использованием вертикальных пил для продольного пиления, которые появились в Сибири только во второй половине XVIII в. [Татауров, 2018, с. 28].

В связи с тем что колотые тынины имеют сложную форму, необходимо специально рассмотреть вопрос об их сплачивании между собой и ориентации в стене. Практически возможны следующие варианты ориентации колотых тынин относительно друг друга:

-

1) тынины прилегают друг к другу таким образом, что плоская сторона всех тынин обращена в одну сторону;

-

2) плоские части соседних тынин ориентированы в противоположных направлениях.

Судить о том, как колотые тынины были расположены относительно друг друга, мы можем, только опираясь на результаты археологических исследований Умревинского острога, в котором было зафиксировано, что колотые тынины закругленной стороной были ориентированы наружу [Бородовский, Горохов, 2008, с. 75].

В источниках отсутствуют сведения о том, что тынины из колотых бревен как-то по-особенному скреплялись между собой. Следовательно, применялось крепление в «ласточкин хвост» 6. Вероятно, оно отличалось лишь уменьшенной глубиной паза в полубревне. При этом паз должен был изготавливаться на плоской стороне колотой тынины, которая была обращена к внутреннему двору острога. Крепление в «ласточкин хвост» не могло быть устроено на внешней стороне стены, так как достаточно было бы перерубить горизонтальную связь, чтобы устроить пролом в стене.

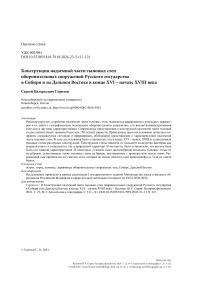

Рассматривая конструкцию надземной части тыновой стены, необходимо осветить вопрос об устройстве бойниц. Стрельба из-за тыновой стены могла вестись либо поверх нее с помоста, либо через бойницы, которые располагались на одном или двух уровнях. Для этого применялось ручное огнестрельное оружие или луки. Стрельба из последних могла вестись только поверх тыновой стены из-за невозможности прицельной стрельбы через бойницы. Артиллерия из-за тыновых стен не применялась. Соответственно размер, расположение и конструкция бойниц были адаптированы для ручного огнестрельного оружия. В письменных источниках отсутствует информация о размерах и способах устройства бойниц в тыновых стенах. Археологических данных по этой теме также нет. Лишь в иллюстрациях к Кунгурской летописи имеются изображения бойниц в тыновых стенах сибирских оборонительных сооружений. Изучение этих иллюстраций показывает, что бойницы были вытянуты по вертикали и устраивались путем прорубания отверстия не через две соседние тынины, а только в одной 7. Учитывая этот факт, а также знание о среднем диаметре тынин (20–22 см), можно реконструировать метрические параметры бойниц: ширина 10–11 см, высота около 20 см. Стенки бойницы в тынине скашивались для увеличения горизонтального угла обстрела. В аналогичных скосах в соседней тынине необходимости не было, так как она имела естественное скругление (рис. 1). Ствол огнестрельного оружия опирался на нижнюю часть бойницы. Это позволяло вести более меткую стрельбу, не допуская колебаний ствола. Пространства бойницы над стволом было достаточно для наблюдения за противником и прицеливания.

Рис. 1. Конструкция бойницы в тыновой стене

Fig. 1. The design of the loophole in the rear wall рогов были выявлены остатки тыновых стен в

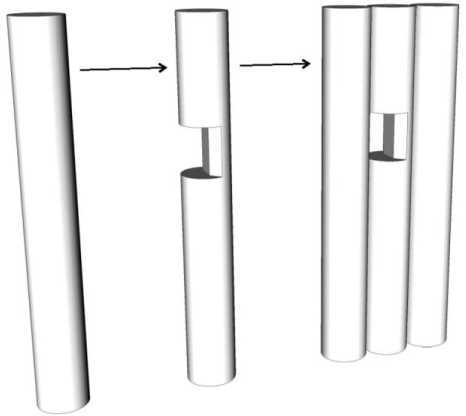

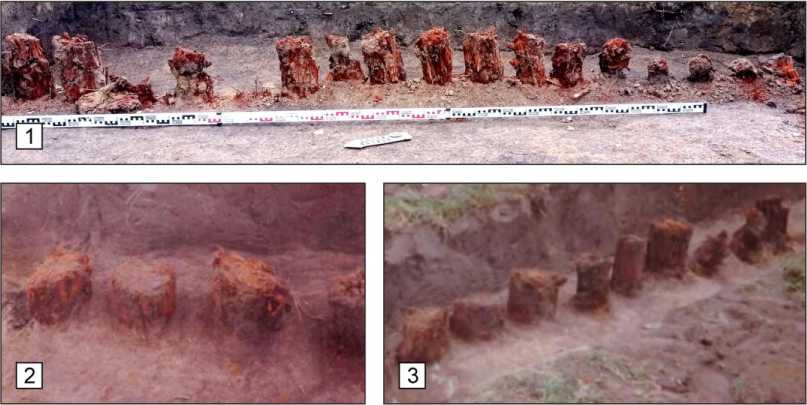

Ф. Ф. Ласковский указывает на то, что тынины в стенах на высоком валу, а также в посадских острогах устанавливались с некоторым промежутком. Вероятно, он экстраполировал в прошлое такой способ установки тынин, который бытовал в его время или незадолго до того. Мы пришли к такому выводу, так как Ф. Ф. Ласковский не приводит источниковой базы под данный тезис. Однако это не исключает того, что такие стены действительно существовали в исследуемый период. Нам не удалось обнаружить в письменных источниках упоминаний о такой конструкции стен. Однако археологические, изобразительные и этнографические источники позволяют предположить, что подобные стены в Сибири встречались. В ходе археологических исследований Верхотурья [Корчагин, 2012, с. 170], Сосновского и Умревинского ост-виде круглых тынин относительно хорошей сохранности, расположенных на некотором расстоянии друг от друга (рис. 2). Можно было бы предположить, что остатки всех тынин равномерно сгнили со всех сторон на одну и ту же величину. Однако это представляется невероятным. Должны быть зафиксированы тынины неправильной формы в поперечном разрезе, а также участки тына с плотно стоящими бревнами. Существует много археологических прецедентов, когда бревна аналогичной сохранности расположены вплотную друг к другу. Поэтому мы полагаем, что в этих трех случаях были зафиксированы остатки тыновых стен из бревен, стоящих на некотором расстоянии друг от друга.

Рис. 2. Остатки разреженных тыновых стен:

1 – северная половина восточной тыновой стены Умревинского острога (фото автора);

2 , 3 – тыновая стена Сосновского острога [Ширин, 1997, c. 26, 27]

Fig. 2. Remnants of sparse rear walls:

1 – the northern half of the eastern rear wall of the Umreva ostrog (photo by the author);

2 , 3 – the rear wall of the Sosnovsky ostrog [Shirin, 1997, p. 26, 27]

На плане проекта Красноярска 1748 г. изображена тыновая стена с промежутками между бревнами [Царев В. И., Царев В. В., 2019, с. 39, рис. 4]. В с. Десятниково Тарбагатайско-го р-на Республики Бурятия И. В. Маковецкий зафиксировал аналогичную стену в качестве ограждения усадьбы [Маковецкий, 1975, с. 44, рис. 15; прилож., рис. 19]. Способ скрепления отдельных бревен в такую тыновую стену рассмотрен нами в специальной статье 8.

На первый взгляд разреженный тын является весьма слабым оборонительным сооружением и его возведение лишено фортификационного смысла. Однако это не так. Предположим, что имеется участок плотной тыновой стены, не снабженный помостом и не имеющий башен для наблюдения и ведения стрельбы вдоль стены, либо стена имеет изгиб (косой острог 9). Через бойницы невозможно вести наблюдение и поражать противника, который подошел вплотную к стене. Способом избежать возникновения такой ситуации является возведение тыновой стены с промежутками между бревнами. Через пространство между бревнами всегда можно видеть и поражать противника 10, даже если он подступил вплотную к стене. Пока противник находится на достаточно большом расстоянии от стены его основное оружие дистанционного боя – стрелы – не представляли большой угрозы для гарнизона острога, так как стрела должна быть направлена практически перпендикулярно одному из промежутков между бревнами, чтобы после преодоления стены не потерять убойной энергии. Такие случаи хоть и возможны, но относительно маловероятны. Бороться с этим можно было путем применения индивидуальных деревянных щитов. Они же были достаточно эффективны и в ближнем бою, когда противник подступал вплотную к стене. Существенными недостатками такой стены были 1) возможность противника воздействовать на обороняющихся сквозь стену и 2) возможность перерубания горизонтальной связи бревен в стене, после чего можно было устроить в ней пролом.

Возведение тыновой стены с промежутками между бревнами существенно снижало объем необходимого строительного материала, требования к его качеству и трудозатраты, так как не было необходимости в подгонке тынин друг к другу, возведении помоста и дополнительных башен.

Ф. Ф. Ласковский концептуально был прав, утверждая, что такие стены устраивались в фортификационных сооружениях с большой протяженностью стен, так как возведение плотного тына с помостом требовало большого количества строительного материала и трудозатрат. От себя добавим, что применение разреженного тына было целесообразно также в косых острогах с непрямолинейными стенами и в пролетах стен, на концах которых отсутствовали башни или функционально подобные башням сооружения. На сибирском и дальневосточном материале не удалось установить применение таких стен в протяженных и непрямолинейных тыновых стенах (посадские остроги). Однако выявлено, что они применялись при возведении обычных острогов.

Заключение

В результате проведенного исследования было установлено, что современные представления о конструкции надземной части тыновой стены соответствуют таковым более чем 150-летней давности. Проделанная нами работа позволила исправить сложившуюся ситуацию и сформировать достаточно полное обобщенное представление о характеристиках надземной части тыновых стен в Сибири и на Дальнем Востоке. В ходе исследования было установлено, что в конце XVI – начале XVIII в. существовали тыновые стены различных конструкций. Их параметры зависели от военно-административного статуса фортификационного сооружения, а также от напряженности военно-политической обстановки в регионе на момент возведения или ремонта. Конструкция стены определялась большим количеством факторов как антропогенного и социального, так и природного характера. Теперь стало возможным соотнесение конкретных результатов изучения тыновых стен отдельных острогов с обобщенной картиной, отражающей основные характеристики конструкции тыновых стен в Русском государстве в XVI – начале XVIII века. Это позволит полнее охарактеризовать тыновые стены отдельных оборонительных сооружений с учетом их отношения к сложившейся практике конструктивного устройства таких стен.

Список литературы Конструкция надземной части тыновых стен оборонительных сооружений русского государства в Сибири и на Дальнем Востоке в конце XVI - начале XVIII века

- Адамов А. А., Балюнов И. В., Данилов П. Г. Город Тобольск. Археологический очерк. Тобольск: [Б. и.], 2008. 114 с.

- Акты Московскаго государства. Санкт-Петербургъ: Тип. Имп. Академiи наукъ, 1890. Т. 1: Разрядный приказъ. Московскiй столъ. 1571–1634. 802 с.

- Археологическая летопись земли Тарской. Омск: Издатель-Полиграфист, 2019. 412 с.

- Баландин С. Н. Оборонная архитектура Сибири в XVII в. // Города Сибири (экономика, управление и культура городов Сибири в досоветский период). Новосибирск: Наука, 1974. С. 7–37.

- Бородовский А. П., Горохов С. В. Оборонительные сооружения Умревинского острога (археологические исследования 2002–2004 гг.) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2008. № 4. С. 70–82.

- Вершинин Е. В., Шашков А. Т. Документы XVII века по истории Сургутского уезда // Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири. Екатеринбург: Изд-во УрФУ, 2002. С. 114–240.

- Воробьева Г. А., Бердникова Н. Е., Бердников И. М. Междисциплинарные исследования на территории Иркутского острога // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. Т. 17. С. 152–155.

- Корчагин П. А. История Верхотурья (1598–1926). Закономерности социально-экономиче- ского развития и складывания архитектурно-исторической среды города. Екатеринбург: [Б. и.], 2012. 288 с.

- Крадин Н. П. Оборонительные стены как элемент композиции деревянных крепостей Сибири // Проблемы охраны и освоения культурно-исторических ландшафтов Сибири. Новосибирск: Наука, 1986. С. 238–252.

- Красовский М. Энциклопедия русской архитектуры. Деревянное зодчество. СПб.: Сатисъ, 2002. 385 с.

- Ласковский Ф. Матерiалы для исторiи инженернаго искусства въ Россiи. Часть I. Опыт изследоваiя инженернаго дела въ Россiи до XVIII столетiя. Санкт-Петербургъ: [Б. и.], 1858. 322 с.

- Маковецкий И. В. Архитектура русского народного жилища Забайкалья // Быт и искусство русского населения Восточной Сибири. Часть II. Забайкалье. Новосибирск: Наука, 1975. С. 33–47.

- Матвеев А. В., Аношко О. М. Археологические открытия в Тобольске // Наследие Тюменской области. 2011. № 1. С. 49–54.

- Миллер Г. Ф. История Сибири. М.: Вост. лит., 1999. Т. 1. 630 с.

- Молодин В. И., Новиков А. В., Кениг А. В., Добжанский В. Н., Выборнов А. В., Вед-мидь Г. П., Мыглан В. С., Зайцева Е. А., Майничева А. Ю., Шиль А. А. Казымский археолого-этнографический комплекс. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. 264 с.

- Мыглан В. С., Ведмидь Г. П., Майничева А. Ю. Березово: историко-архитектурные очерки. Красноярск: СФУ, 2010. 159 с.

- Носов К. С. Русские крепости и осадная техника, VIII–XVII вв. СПб.: Полигон, 2002. 176 с.

- Носов К. С. Русские крепости конца XV – XVII в. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ; Нестор-История, 2009. 248 с.

- Палашенков А. Ф. Ляпинская крепость // Изв. Омского отдела Географического общества Союза ССР. Омск: [Б. и.], 1963. Вып. 5. С. 153–159.

- Русско-китайские отношения в XVII веке. Материалы и документы. М.: Наука, 1969. Т. 1: 1608–1683. 613 с.

- Татауров С. Ф. Археологические и исторические источники об использовании древесины в г. Таре в XVII–XVIII вв. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2018. № 1. С. 28–35.

- Татауров Ф. С., Черная М. П. Тарские «городни» (итоги раскопок исторического центра Тары в 2015 году) // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. С. 409–412.

- Царев В. И., Царев В. В. Реконструкция Красноярского острога 1748 г. // Вестник Том. гос. архитектурно-строительного ун-та. 2019. № 4. С. 35–52.

- Черная М. П. Воеводская усадьба в Томске. 1660–1760-е гг.: историко-археологическая реконструкция. Томск: Д’Принт, 2015. 276 с.

- Ширин Ю. В. Отчет о научно-исследовательской работе Кузбасской археолого-этнографи- ческой экспедиции в 1997 г. «Раскопки Сосновского, Мунгатского и Верхотомского казачьих острогов в Кемеровской области». Кемерово: [Б. и.], 1997. 71 с.