Конструктивные и режимные параметры преобразовательных агрегатов

Автор: Евдокимов А.А.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 11 (15), 2017 года.

Бесплатный доступ

Для обеспечения нормальной работы преобразовательных агрегатов необходимо в процессе их функционирования осуществлять отвод теплоты, выделяемой элементами силовой части. Элементы силовой части тиристорного шкафа в совокупности с системой охлаждения представляют собой единый комплекс, нагрузочная способность которого в значительной степени определяется параметрами систем охлаждения.

Преобразовательный агрегат, тиристоры, охладители, коэффициент теплоотдачи, охлаждающая среда

Короткий адрес: https://sciup.org/140277280

IDR: 140277280

Текст научной статьи Конструктивные и режимные параметры преобразовательных агрегатов

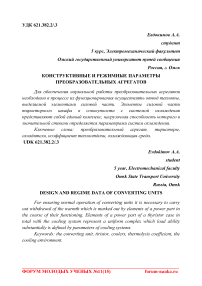

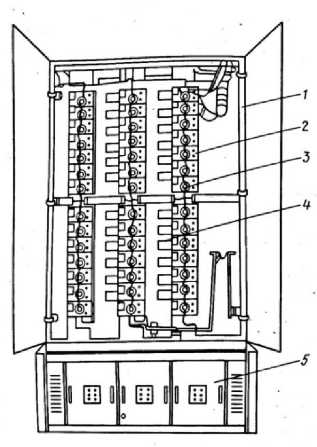

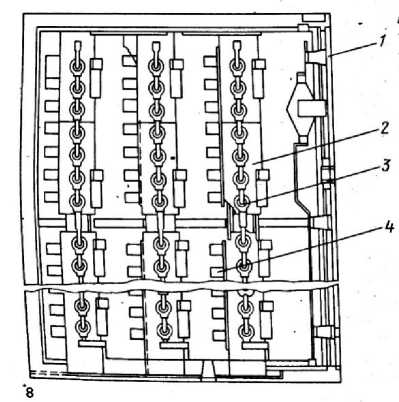

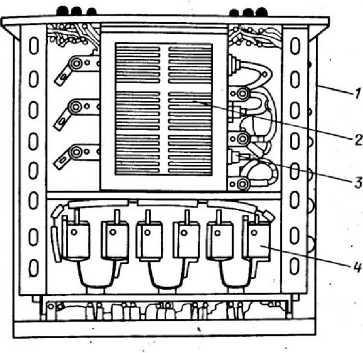

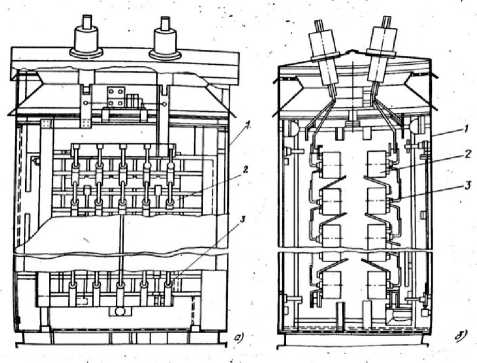

Преобразовательные агрегаты с воздушным охлаждением широко используются во многих отраслях промышленности для самых разнообразных целей. В зависимости от назначения и условий эксплуатации они имеют различные электрические схемы, режимы работы и соответственно разные виды воздушного охлаждения – вынужденное или естественное. В качестве примера на рисунках 1 – 6 показаны внешние и общие виды тиристорных шкафов преобразователей с вынужденным и естественным воздушным охлаждением.

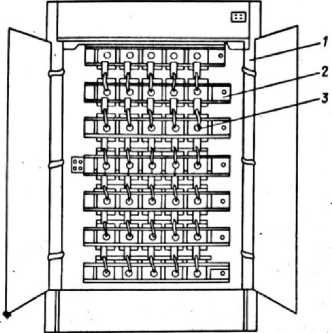

Стыковка тиристоров с охладителями обусловливает необходимость совместного размещения узлов силовой части преобразователя и элементов системы охлаждения в одном шкафу. Конструктивное оформление шкафов определяется типом системы охлаждения. При использовании системы охлаждения с вынужденной конвекцией воздуха в тиристорном шкафу необходимо иметь каналы (см. рисунки 1 – 3). При свободной конвекции воздуха тиристоры и другие элементы силовой части располагаются во всем объеме шкафа на конструктивных элементах типа стоек (см. рисунки 4 – 6). Из сравнения рисунков 1 – 6 видно, что варианты компоновки шкафов имеют существенные различия. Конструкции тиристорных шкафов с воздушным охлаждением условно можно разделить на две группы: I – канальные и II – стоечные.

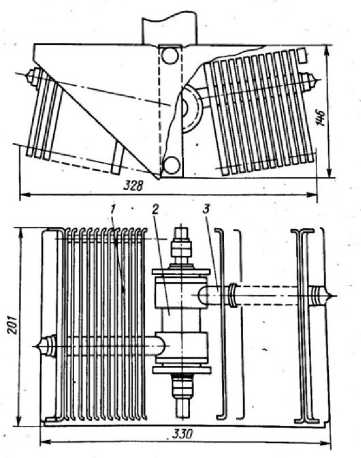

Компоновка элементов тиристорных шкафов группы I осуществляется следующим образом (см. рисунки 1 – 3). Тиристоры с охладителями располагают в закрытом канале, через который с помощью вентилятора продувается охлаждающий воздух. Делители тока, резисторы, токоотводящие шины и другие элементы размещают в полостях между каналами и стенками шкафа в условиях свободной конвекции; Тиристоры с охладителями обычно размещают с равномерным шагом по высоте канала; размер шага определяется условиями электроизоляции и выбирается минимальным. Ширина канала зависит от размеров охладителей, которые располагают таким образом, чтобы поперечное сечение канала было максимально заполнено и чтобы была обеспечена электроизоляция.

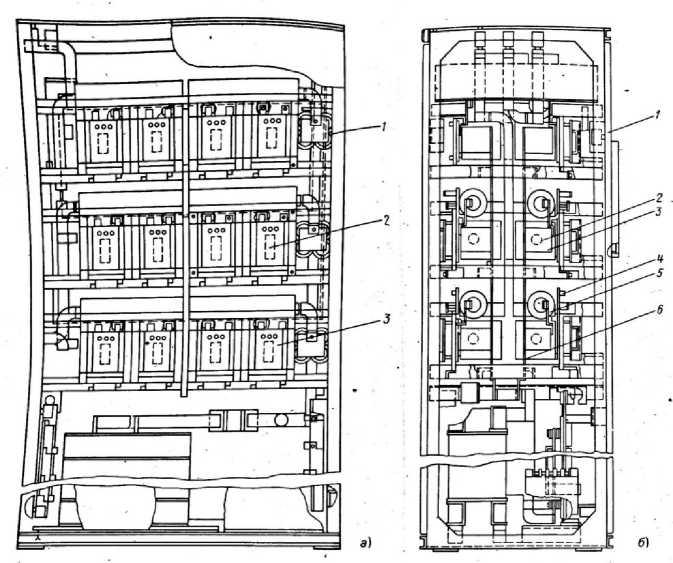

Компоновка элементов тиристорных шкафов группы II (см. рисунки 4 – 6) осуществляется иначе. Тепловыделяющие элементы-тиристоры с охладителями, делители тока, резисторы и шины – располагаются во всем объеме шкафа в условиях свободной конвекции. Указанные тепловыделяющие элементы размещают регулярным образом по высоте, ширине и длине шкафа. Шаги расположения элементов в трех измерениях определяются диэлектрическими зазорами и размерами шкафа.

Габаритные размеры шкафа ограничены и при заданной мощности преобразователя выбираются минимально возможными, в связи с этим компоновка элементов тиристорных шкафов со свободной конвекцией характеризуется высокой степенью компактности. В конструкции, приведенной на рисунке 6, компактность, вычисляемая как отношение объема тепловыделяющих и силовых элементов к объему шкафа, составляет 0,85.

Рисунок 1 – Внешний вид тиристорного шкафа преобразователя с вынужденным охлаждением ВРВ: 1 – корпус шкафа;

2 – каналы с охладителями; 3 – тиристоры штыревого исполнения;

4 – резисторы; 5 – место воздуховодов и вентилятора

Рисунок 2 – Общий вид тиристорного шкафа преобразователя с вынужденным охлаждением типа ВРВ: 1 – корппус шкафа; 2 – каналы с охладителями; 3 – тиристоры штыревого исполнения; 4 – резисторы

Рисунок 3 – Канал преобразователя с вынужденным охлаждением типа КТУ

(вид сверху): 1 – стенки канала; 2 – охладители; 3 – тиристоры;

4 – предохранители

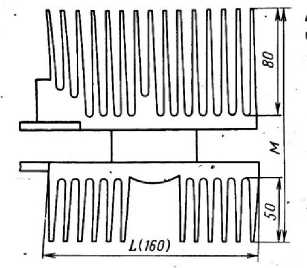

В связи с относительно низкими коэффициентами теплоотдачи при конвективном теплообмене в целях улучшения отвода выделяемой тиристорами мощности охладители имеют сильно развитую поверхность теплообмена, что влечет за собой увеличение их размеров. Из рисунков 1 – 6

видно, что большая часть объема тиристорных шкафов занята охладителями. Это свидетельствует о необходимости интенсификации процессов теплообмена на участке корпус прибора – охладитель – охлаждающая среда.

Рисунок 4 – Общий вид тиристорного шкафа преобразователя типа ПВЭ с естественным охлаждением: а – вид спереди; б – вид сбоку (1 – корпус шкафа; 2 – охладители; 3 – тиристоры)

Рисунок 5 – Тиристорный шкаф преобразователя ПВЭ с естественным охлаждением: 1 – корпус шкафа; 2 – охладители; 3 – тиристоры

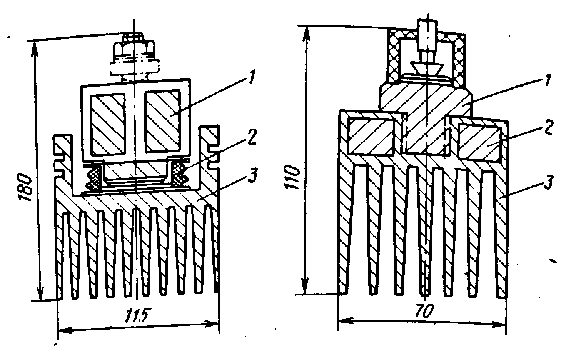

При условии сохранения внешнего воздушного охлаждения на участке охладитель - охлаждающая среда одним из путей интенсификации теплоотвода является замена монолитных ребристых охладителей на термосифоны или тепловые трубки, имеющие воздушные конденсаторы (рисунок 9). Эти охладители с промежуточным жидким теплоносителем, осуществляющим испарительно-конденсационный цикл в герметичном объеме, имеют тепловое сопротивление в 2-2,5 раза меньше, чем цельнометаллические охладители. Это позволяет сократить число тиристоров в шкафу в 2 раза. При естественном охлаждении и рассеиваемой мощности 200 Вт такой охладитель имеет тепловое сопротивление 0,125 °С/Вт.

Рисунок 6 – Тиристорный шкаф агрегата бесперебойного питания с естественным охлаждением: а – вид спереди; б – вид сбоку (1 – корпус шкафа; 2 – тиристоры; 3 – охладители; 4 – резисторы; 5 – делители тока;

6 – токопроводящие шины)

При использовании таких охладителей в преобразовательных агрегатах с естественным охлаждением можно компоновать приборы в тиристорном шкафу по той же схеме, что и для цельнометаллических охладителей. В связи с этим тиристорные шкафы на базе тепловых трубок

(термосифонов) характеризуются такой же тепловой моделью, но область применения преобразователей с естественным охлаждением значительно расширяется. Например, при увеличении предельных токов, а соответственно и мощности потерь приборов свыше 1-1,5 кВт охлаждение с помощью цельнометаллических ребристых охладителей становится практически невозможным. Одним из путей решения этой проблемы и является применение охладителей в виде термосифонов или тепловых трубок с ребристым воздушным конденсатором.

Преобразовательные агрегаты с воздушным охлаждением, эксплуатируемые на железнодорожном транспорте, работают в режиме циклических изменений нагрузки - после кратковременной максимальной нагрузки следуют паузы. Системы охлаждения таких преобразователей рассчитывают на максимальную нагрузку, что приводит к большим колебаниям температур в цикле пауза-нагрузка. Поэтому целесообразно использовать такие охладители, конструкция которых давала бы возможность согласовывать работу системы охлаждения с характером нагрузки преобразователя.

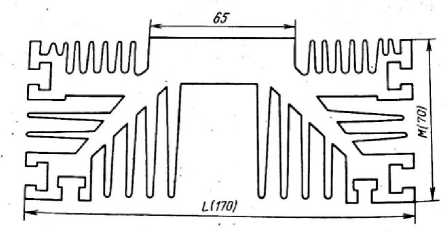

Рисунок 7 - Ребристый охладитель из профиля ПК 15788

Рисунок 8 – Ребристый охладитель О153-150

Рисунок 9 – Блок тиристор-термосифоны с воздушными конденсаторами:

1 – ребристый воздушный конденсатор; 2 – тиристор; 3 – термосифоны

Рисунок 10 – Конструкция блока тиристор-ребристый охладитель-термостабилизатор: 1 – термостабилизатор; 2 – тиристор;

3 – ребристый охладитель

Одним из направлений решения этой задачи является создание охладителей с термостабилизаторами, принцип работы которых основан на аккумуляции скрытой теплоты фазового перехода во время действия нагрузки и отвода ее в течение паузы (рисунок 10). Термостабилизаторы выполняют в виде ампул с легкоплавким материалом. При нагрузке температура прибора достигает определенного значения и начинается процесс плавления с интенсивным поглощением теплоты. Наиболее перспективными материалами для термостабилизаторов являются эвтектические сплавы на основе висмута с точкой плавления 47-95 °С и органические вещества олефинового ряда (дефинилы). Плавление и кристаллизация происходят практически при постоянной температуре, в связи с чем расчет системы охлаждения можно основывать на среднем значении нагрузки в цикле, рассчитанная таким образом система охлаждения позволяет уменьшить колебания температур в цикле нагрузка-пауза. Термостабилизаторы дают возможность снять аварийный пик перегрузки и создать эффективную систему охлаждения преобразователя для повторнократковременных нагрузок.

Список литературы Конструктивные и режимные параметры преобразовательных агрегатов

- Бурков А. Т. Электронная техника и преобразователи: Учебник для вузов ж.-д. трансп. / А. Т. Бурков. М.: Транспорт, 1999. 464 с.

- Чебовский О. Г. Силовые полупроводниковые приборы: Справочник / О. Г. Чебовский, Л. Г. Моисеев, Р. П. Недошивин. М.: Энергоатомиздат, 1985. 400 с.

- Хазен М. М. Исследование теплового сопротивления охладителей на базе тепловых труб для силовых полупроводниковых приборов / М. М. Хазен, Н. П. Красова // Развитие систем тягового электроснабжения: Сб. науч. тр. / ВНИИЖТ. М., 1991. С. 91 - 99.