Конструктивные и схемотехнические решения на основе слаботочной электроники для измерений характеристик космической плазмы

Автор: О. И. Ровняков, Д. В. Чугунин, К. В. Ануфрейчик

Журнал: Космические аппараты и технологии.

Рубрика: Космическое приборостроение

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

Измерение основных характеристик ионосферной плазмы – концентрации, температуры, скорости и её состава – с практической точки зрения представляет собой задачу измерения сверхмалых токов. В статье рассмотрена схемотехника слаботочного входного каскада на основе трансимпедансного усилителя, пригодного для измерения характеристик плазмы с помощью зонда Ленгмюра и ионной ловушки. Обозначены основные проблемы и ограничения, влияющие на динамический диапазон в области очень малых постоянных токов, и указаны пути их решения. На схемотехническом уровне перечислены различные типы входных каскадов интегральных операционных усилителей и их особенности, влияющие на выбор подходящей микросхемы, описаны входные цепи электрометрического усилителя ADA4530–1 и реализованный в нём принцип бутстрепинга (принцип следящей связи). Отмечена важность выбора коммутаторов обратной связи с малой утечкой и продемонстрирована возможность её дальнейшего снижения при помощи бутстрепинга. На конструктивном уровне рассмотрены паразитные явления в изоляционных материалах: проводимость и диэлектрическая абсорбция, предложен материал печатных плат с хорошими характеристиками, описано использование охранных колец и полигонов для радикального снижения утечек монтажа.

Аппаратура космического аппарата, измерение параметров ионосферной плазмы, зонд Ленгмюра, ионная ловушка, трансимпедансный усилитель, электрометрия, слаботочная электроника.

Короткий адрес: https://sciup.org/14133052

IDR: 14133052 | УДК: 629.78+621.38+621.317.714 | DOI: 10.26732/j.st.2025.1.05

Текст статьи Конструктивные и схемотехнические решения на основе слаботочной электроники для измерений характеристик космической плазмы

Плазма - основное состояние вещества в космическом пространстве. В зависимости от объекта исследования ее характеристики сильно различаются (Солнце, солнечный ветер, магнитосфера Земли и планет, ионосфера Земли) [1]. Особый интерес представляет исследование ионосферы Земли, которая влияет, в частности, на распространение радиоволн, а именно на прохождение сигналов от спутников систем глобальной навигации. Максимум концентрации плазмы в ионосфере приходится на высоту около 300 км, основным сортом ионов является O + , концентрация доходит до 106 см-3, температура составляет около 3000 К. На таких высотах спутники долго существовать не могут из-за торможения об атмосферу, поэтому для исследования верхней ио-

носферы хорошо подходят аппараты, запущенные на солнечно-синхронную орбиту на высоты около 800 км. На такой высоте характеристики плазмы могут находиться в широком диапазоне значений, концентрация от 102 до 10 5 см-3, температура от 1000 до 10000 К, также сильно может варьироваться процентный состав ионов [2].

Измерение характеристик ионосферной плазмы включает в себя задачи определения концентрации и температуры электронов, а также концентрации, температуры и скорости дрейфа основных ионов: H+, He+, O+. Решение этих задач требует применения научных инструментов трёх типов: зондов Ленгмюра (Langmuir probe), ионных ловушек или цилиндров Фарадея (retarding potential analyzer) и дрейфметров (ion drift meter).

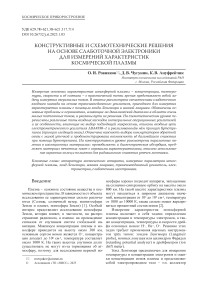

Зонд Ленгмюра предназначен для измерения температуры и концентрации электронов и оценки концентрации ионов плазмы и представляет собой электропроводное тело – т.н. коллектор

аб

Рисунок 1. Плоский зонд Ленгмюра (а) и ионная ловушка (б)

(в нашем случае – круглая металлическая пластина), соединённый с устройством измерения тока A (рисунок 1а).

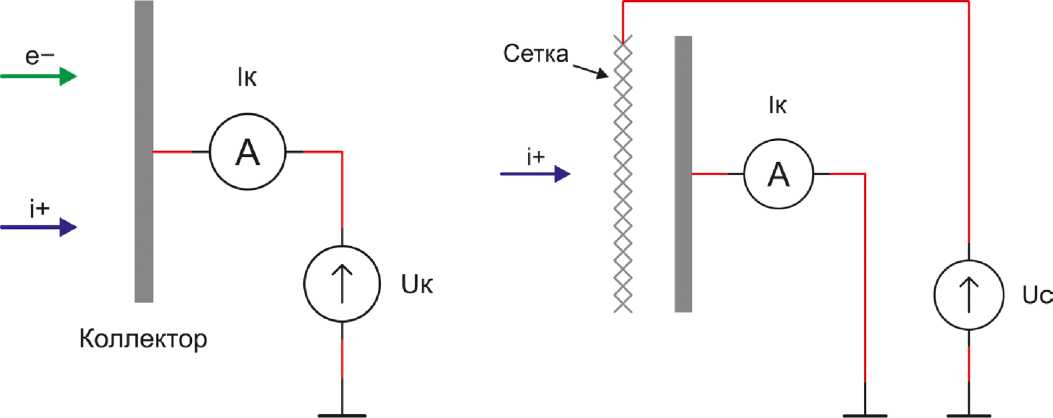

Источник напряжения UК позволяет задавать потенциал коллектора (положительный или отрицательный) относительно измеряемой плазмы и корпуса космического аппарата. Поток электронов e- и ионов i+, набегающих на коллектор, формирует коллекторный ток IК, представляющий собой сумму электронного и ионного тока и зависящий от коллекторного потенциала: положительно заряженный коллектор притягивает электроны и отталкивает ионы, и наоборот, если коллектор заряжен отрицательно. Компоненты коллекторного тока, в свою очередь, пропорциональны концентрации, заряду и скорости частиц. Изменяя потенциал коллектора (свипирование) и фиксируя получаемые значения тока, можно построить т.н. зондовую вольт-амперную характеристику. По зондовой ВАХ можно рассчитать концентрацию и температуру электронов, а также оценить концентрацию ионов, но без разделения на составляющие H+, He+, O+ [3]. На рисунке 2 показан пример теоретически рассчитанной зондовой ВАХ плоского зонда Ленгмюра диаметром 36 мм для плазмы со следующими характеристиками: концентрация n=100 см-3, температура T=500 K. Содержание основных ионов: H+ – 35 %, He+ – 15 %, O+ – 50 %. Напряжение на коллекторе дано относительно потенциала плазмы.

Основное отличие ионной ловушки (рисунок 1б) от плоского зонда Ленгмюра – перед коллектором устанавливается задерживающая (retarding) сетка, потенциал которой UС можно менять в полёте, в идеале – от нуля или небольших отрицательных напряжений до нескольких десятков вольт. Потенциал коллектора при этом в простейшем случае может быть равен нулю. Ионная ловушка должна быть направ-

Ik, nA

Uk, В

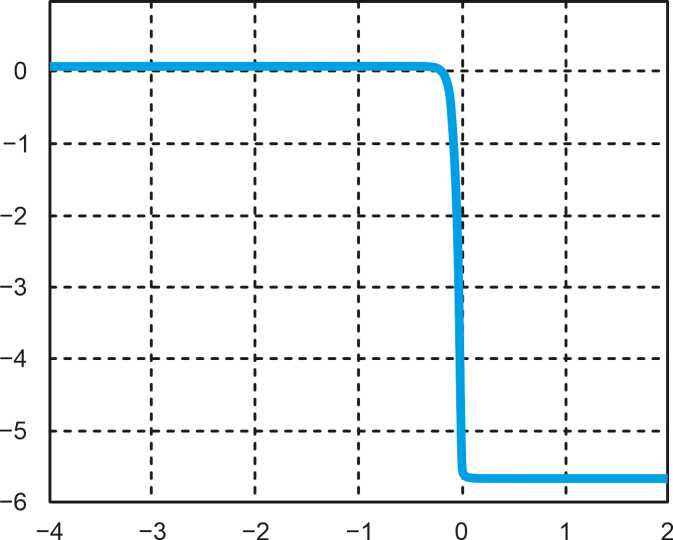

лена вдоль скорости аппарата. В нулевом приближении можно считать, что плазма набегает на коллектор со скоростью ~7,5 км/с, что намного больше тепловых скоростей ионов. При нулевом напряжении на сетке практически все ионы свободно достигают коллектора, коллекторный ток при этом максимален. Чем большее положительное напряжение прикладывается к сетке, тем сильнее она замедляет набегающие ионы, и тем меньшее число ионов обладает достаточной энергией, чтобы пройти через сетку и достигнуть коллектора. Наиболее заметный «тормозящий» эффект сетка оказывает на лёгкие ионы водорода H+: достаточно всего нескольких вольт, чтобы «водородная» часть тока снизилась на несколько порядков. Для заметного изменения тока, создаваемого тяжёлыми ионами O+, напротив, необходимы сравнительно высокие напряжения порядка десятков вольт. Сеточная ВАХ (зависимость тока коллектора от напряжения на сетке) позволяет определить концентрацию, температуру и компоненту скорости основных ионов плазмы. Ионные ловушки, реаль- но используемые в космических экспериментах, имеют более сложное устройство, но работают на том же принципе [4]. На рисунке 3 приведён вариант сеточной характеристики, рассчитанной для плазмы с n=100 см-3, T=2000 K. Площадь коллектора равна 19,6 см2.

Задача измерения сверхмалых токов, от единиц микроампер до долей пикоампера, является общей чертой зонда Ленгмюра, ионной ловушки и дрейфметра и главным фактором, определяющим схемотехнические и конструктивные особенности их электроники [4–6]. Дрейфметр имеет существенные отличия от датчиков первых двух

Том 9

типов, его устройство и принцип действия здесь не приводятся, но вопросы работы со слабыми токами актуальны и для него.

Целью работы является анализ входного каскада на трансимпедансном усилителе как основы слаботочной электроники датчиков плазмы для применения в научной аппаратуре будущих космических миссий, определение его ограничений, недостатков и их причин, выбор элементной базы, конструктивных и схемотехнических решений, сводящих эти недостатки к минимуму.

Трансимпедансный усилитель

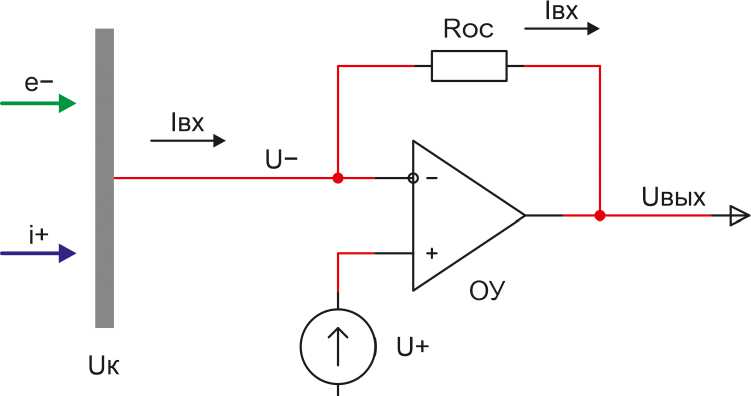

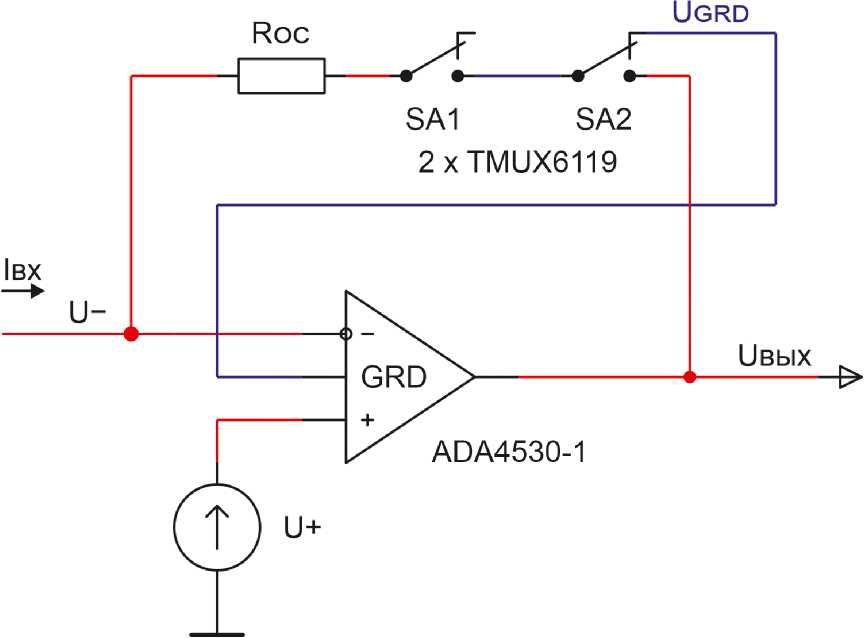

Подходящая основа для электроники зонда Ленгмюра и ионной ловушки - источник напряжения, управляемый током (ИНУТ), реализованный в форме трансимпедансного усилителя (рисунок 4) на операционном усилителе (ОУ).

Напряжение неинвертирующего входа U + задаётся регулируемым источником опорного напряжения. Операционный усилитель через сопротивление обратной связи RОС поддерживает напряжение инвертирующего входа U- и, следовательно, напряжение коллектора UК на таком уровне, что с высокой точностью выполняется равенство UK = U- ~ U+. Напряжение на коллекторе зонда Ленгмюра меняется в ходе измерений в пределах нескольких вольт в обе полярности относительно потенциала плазмы. В случае ионной ловушки напряжение может быть фиксированным и даже равным нулю или может периодически подстраиваться в полёте под изменившиеся условия эксперимента. Доступный диапазон напряжений коллектора ограничен напряжением питания, входным и выходным рабочим диапа-

Рисунок 3. Пример теоретической сеточной ВАХ ионной ловушки

Рисунок 4. Идеальный трансимпедансный усилитель

зоном напряжений ОУ (есть rail-to-rail по входу и выходу или нет).

В идеальном усилителе слабый входной ток 1 ВХ , создаваемый совокупным зарядом набегающих на коллектор частиц, полностью замыкается на сопротивление обратной связи — входные токи идеального ОУ равны нулю, любые утечки отсутствуют. Напряжение на выходе: UВЫХ = U+ – IВХ ∙ RОС. Для реализации широкого динамического диапазона по входному току сопротивление цепи ОС делают переключаемым, от ~106 до ~1010 Ом.

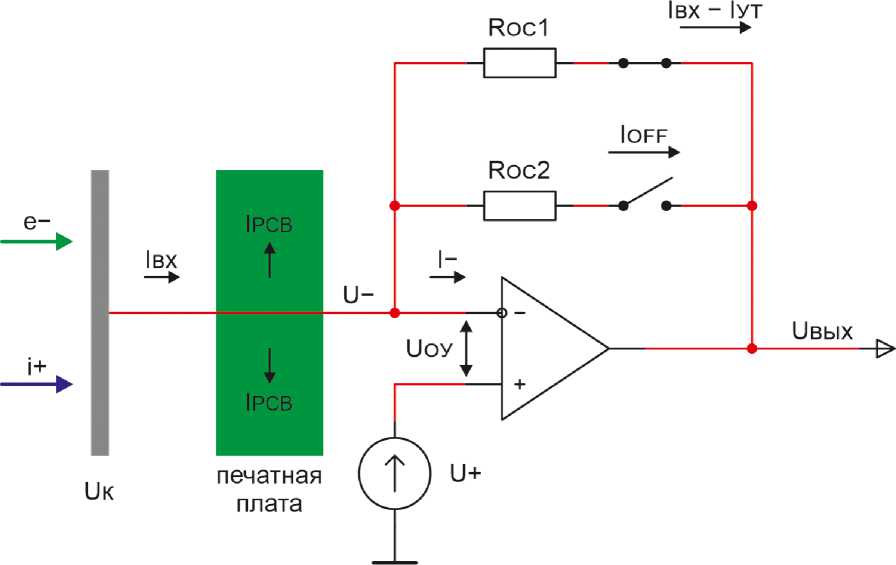

Реальный трансимпедансный усилитель (рисунок 5) отличается от идеального наличием паразитных токов и напряжений, возникающих из-за неидеальности компонентов (ОУ, коммутаторов) и особенностей конструкции (материал печатной платы, способ монтажа).

Влияние напряжения смещения Uoy операционного усилителя на точность измерений мо- жет быть уменьшено выбором ОУ с малым смещением, ручной подстройкой и программной компенсацией. Наибольшее влияние на точность и достижимый динамический диапазон в области сверхмалых токов (пикоамперы, фемтоамперы) оказывают паразитные токи входной цепи: входной ток инвертирующего входа ОУ I–, утечка коммутаторов IOFF и утечка монтажа IPCB, которые непосредственно вычитаются из слабого входного тока (1, 2).

U ВЫХ

= т т т т /т _т Vo

+ + ОУ ( ^Х УТ ) ОС1.

I YT I - + I OFF + I PCB •

Входной ток ОУ

Основным источником входного тока биполярных ОУ является ток базы транзисторов входного каскада, представляющий собой

Рисунок 5. Паразитные явления в реальном трансимпедансном усилителе

I/ I— ОСМИНЕСКИЕ АППАРАТЫ VI технологии вин

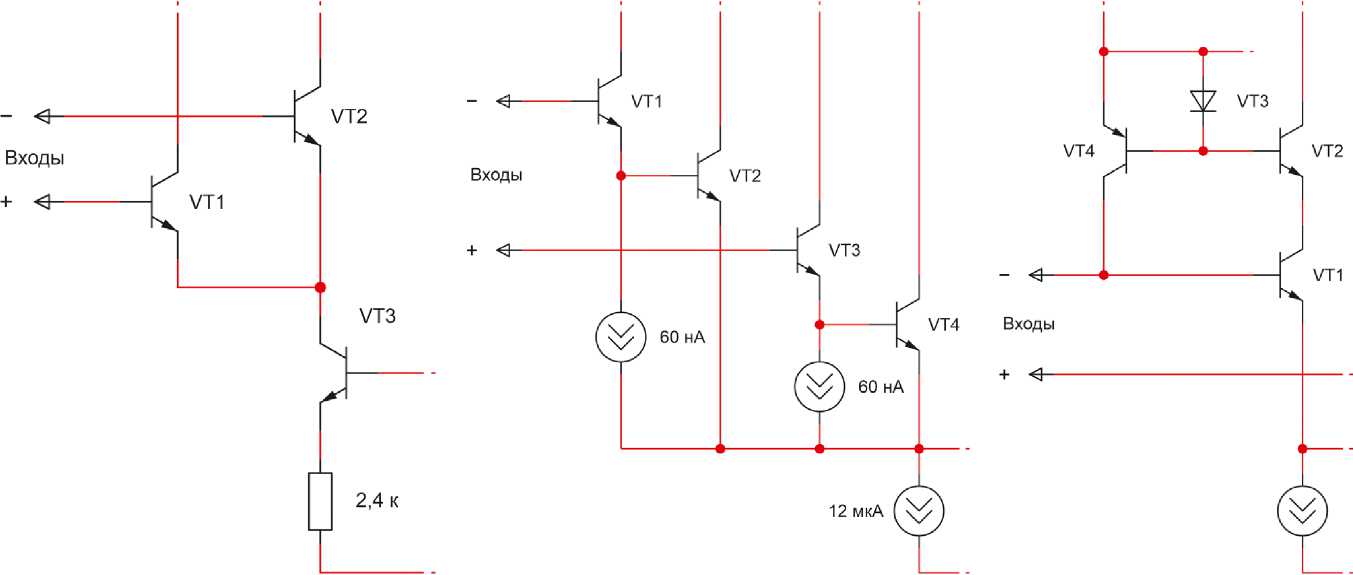

функцию их коллекторного тока, IБ = IК/β, где β – коэффициент передачи транзистора по постоянному току. Первые массовые интегральные ОУ с простым дифференциальным каска- дом на входе ного тока 100 в нормальных здесь и далее

имели типичное значение вход-нА и максимальное до 200 нА условиях (µA709A, рисунок 6а, под «нормальными условиями»

имеется в виду температура +25 ℃) [7]. В ОУ второго поколения, благодаря улучшению технологического процесса, входные транзисторы имеют повышенный коэффициент передачи β и, как следствие, в несколько раз меньший ток базы: типичное значение 30 нА, максимальное – до 80 нА (µA741A, LM101A) [7–9]. Применение во входном каскаде супер-бета транзисторов (super-beta, super-gain transistor) с коэффициентами передачи β ≥ 2000 позволяет уменьшить входной ток до единиц наноампер (0,8 нА тип., 2 нА max у LM108) и до десятков пикоампер при использовании супер-бета транзисторов в парах Дарлингтона (25 пА тип., 50 пА max для LM11, рисунок 6б) [8, 9]. Другой способ уменьшения входных токов заключается в их компенсации на кристалле интегральной схемы (рисунок 6в): транзисторы VT1 и VT2 представляют собой пару, согласованную по β. Через них протекает общий коллекторный ток, следовательно, IБ2 ≈ IБ1. Транзисторы VT4 и VT3 (включён как диод) согласованы по передаточной характеристике (имеют идентичные UБЭ при одинаковом IК) и образуют токовое зеркало: IК4 ≈ IК3 ≈ IБ2 ≈ IБ1. Таким образом, I– = IБ1 – IК4 ≈ IБ1 – IБ1 = 0. Остаточный входной ток для «классического» OP-07A равен 0,7 нА тип., 2 нА max [10, 11]. Более современный ОУ LT1012A, использующий этот принцип, имеет типичное значение входного тока 25 пА и гарантируемый максимум в 100 пА [10, 12].

Том 9

Ещё меньшие входные токи достижимы с использованием входных каскадов на полевых транзисторах. Первый массовый интегральный ОУ LF155 с входной дифференциальной парой полевых транзисторов с управляющим p-n переходом (JFET) имеет типичное значение входного тока 30 пА в нормальных условиях, тогда как специализированный «электрометрический» OPA129 – в тысячу раз меньше – 30 фА [8–10, 13]. Входной ток таких ОУ по большей части представляет собой обратный ток управляющих p-n переходов и поэтому удваивается с увеличением температуры кристалла примерно на каждые 10 ℃. Температура посадочных мест приборов, закреплённых на термостабилизированной плите (ТСП) космического аппарата (КА), обычно гарантируется в диапазоне от –20 до +40 ℃, а при размещении на выносной штанге и смене освещённости температура корпуса прибора может меняться в гораздо более широких пределах – условно, от –150 до +150 ℃, что требует применения для термостабилизации специальных покрытий корпуса, теплоизоляции, радиаторов и/или внутреннего подогрева и т.д., но даже в этом случае крайние рабочие температуры могут отличаться от нормальной на десятки градусов. Это заметно ограничивает возможности применения JFET ОУ в «электрометрических» целях в составе аппаратуры КА: входной ток OPA129 при температуре +40 ℃ возрастает до 100 фА. Наименьшие величины входных токов на сегодняшний день достигнуты в ОУ с входным каскадом на полевых транзисторах с изолированным затвором (МОП, MOSFET): типичный входной ток LMC6041, к примеру, равен 2 фА при +25 ℃ и возрастает всего до 5–6 фА при +40 ℃, т.е. он примерно в 20 раз меньше, чем у OPA129 [10, 14].

а бв

Рисунок 6. Входные каскады операционных усилителей: µA709 (а); LM11 (б); OP-07 (в)

Доли фемтоампера.ЭлектрометрическийОУ ADA4530–1

В качестве основы для предусилителей зонда Ленгмюра и ионной ловушки был выбран операционный усилитель ADA4530–1 с входным каскадом на МОП-транзисторах, предназначенный для работы со сверхмалыми токами. Типичные значения его входных токов в практическом диапазоне температур от 0 до +70 ℃ лежат в области десятых долей фемтоампера. При росте температуры свыше +50 ℃ наблюдается экспоненциальный рост тока, что в целом характерно для ОУ с «полевым» входом (у «биполярного» входа базовые токи транзисторов, наоборот, снижаются с ростом температуры из-за роста β). Гарантируемый производителем предельный уровень в 20 фА в диапазоне температур от –40 до +85 ℃ обусловлен не реальной статистикой, а невозможностью производственного контроля меньших значений тока на имеющемся оборудовании. Усилитель имеет крайне малое входное смещение ~9 мкВ (50 мкВ max), и его температурный дрейф не более 0,5 мкВ/ ℃ для положительных температур [15].

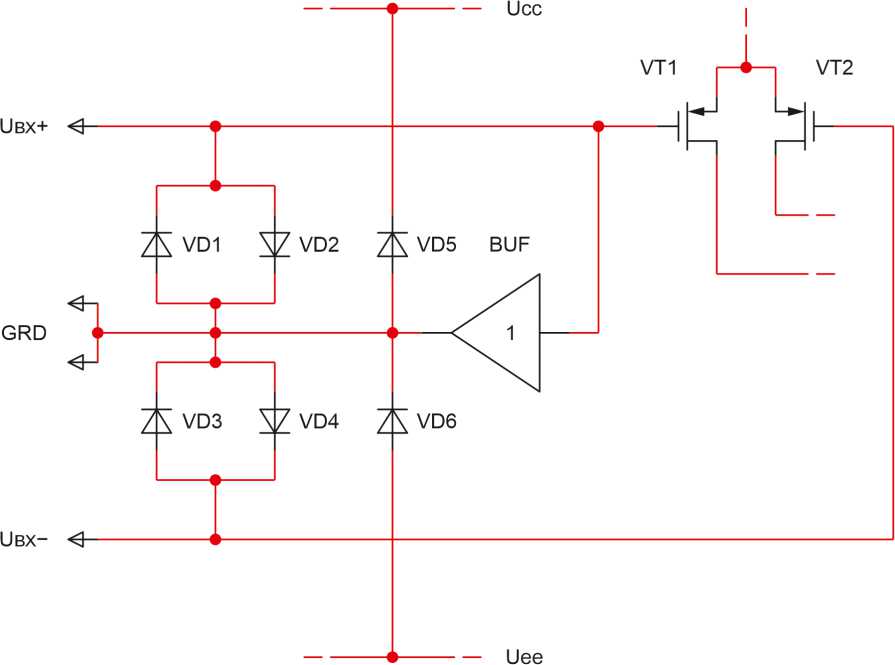

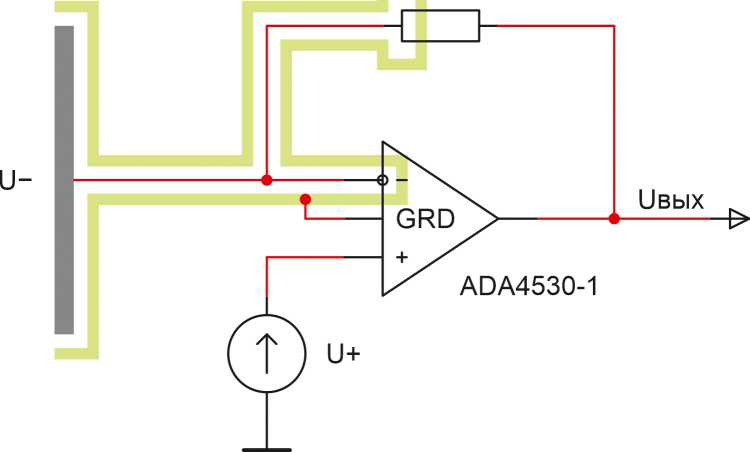

На рисунке 7 упрощённо показаны входные цепи ADA4530–1. Входной дифференциальный каскад построен на паре МОП-транзисторов VT1 и VT2. Затвор МОП-транзистора физически отделён от канала слоем изолятора – оксида кремния, проводимостью которого в рабочем диапазоне температур микросхемы можно пренебречь. При температурах выше 60–70 ℃, как и в JFET ОУ, наблюдается экспоненциальный рост входного тока, который обусловлен в основном элементами защиты от электростатических разрядов и слишком больших синфазных (VD5, VD6) и дифференциальных (VD1-VD4) входных напряжений [15]. Помимо сверхмалых входных токов вторая важнейшая особенность ADA4530–1, обусловившая его выбор, – встроенный «охранный» буфер (guard buffer) BUF, который сводит к минимуму возможные утечки через защитные диоды, поддерживая на них практически нулевое смещение с помощью следящей обратной связи. Выход буфера также соединён с выводами GRD для защиты от утечек элементов обвязки ОУ, подключения охранных колец и полигонов на печатной плате.

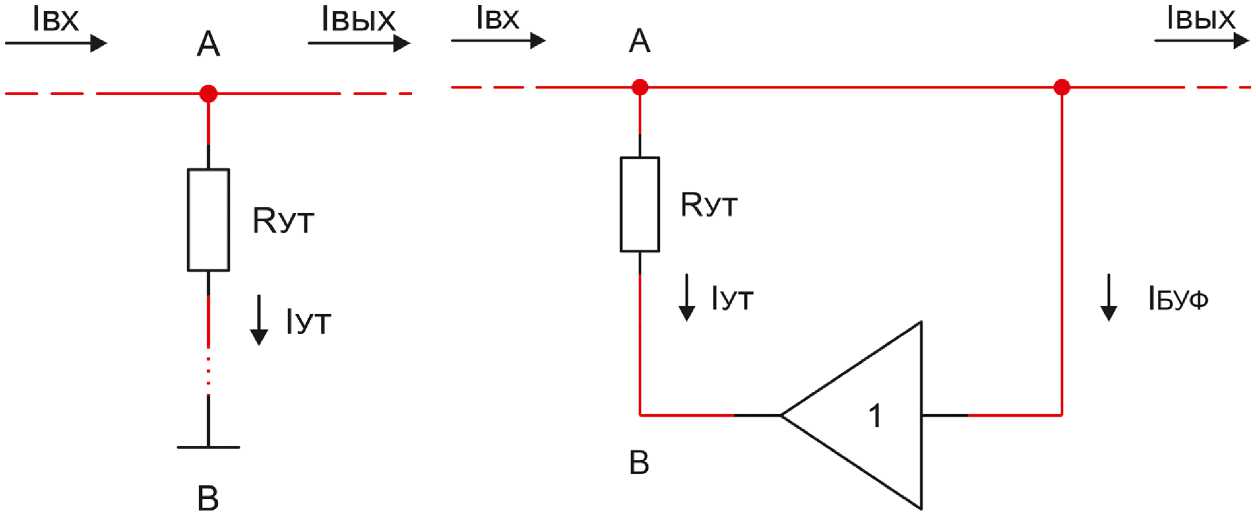

Бутстрепингдля устранения утечек

Следящей связью или бутстрепингом (bootstrapping) называют метод повышения эффективного импеданса цепи с помощью положительной обратной связи. На рисунке 8а показан пример обычной электрической цепи без бутстре-пинга. Напряжения в узлах A и B независимы, для простоты можно считать UB равным нулю. Здесь RУТ – сопротивление утечки (например, сопротивление изоляции). Напряжение, приложенное к RУТ, создаёт паразитный ток утечки, который вычитается из входного тока (3–5).

I =1 -I

ВЫХ ВХ УТ .

Том 9

I УТ _ ( U A - U в )/ R.

I yT ( a )

УТ .

UA /RУТ.

В цепь на рисунке 8б добавлен бутстрепинг на усилителе с единичным усилением – буфере. Вход буфера подключается к цепи, импеданс которой нужно увеличить. Сам буфер выбирается таким, чтобы его напряжение смещения UБУФ было как можно меньше, входной ток оказался пренебрежимо мал в сравнении с током в рассматриваемой цепи, IБУФ << IВХ, а коэффициент передачи по напряжению был как можно ближе к единице, КБУФ ≈ 1. Тогда напряжение на выходе буфера с высокой точностью повторяет входное (6).

Uв _ K БУФ *( U A + UБУФ ) ~ K БУФ ’ U A + UБУФ . (6)

Возвращаясь к формуле (4), получаем выражение для тока утечки с бутстрепингом (7).

Таблица 1

Влияние коэффициента передачи буфера на подавление тока утечки

|

Кбуф |

1 уТ(б) / 1 уТ(а) |

|

0,9 |

0,1 |

|

0,95 |

0,05 |

|

0,99 |

0,01 |

|

0,999 |

0,001 |

|

1 |

0 |

I

УТ(б)

_ UA '( 1 КБУФ ) иБУФ

RУТ

Принимая иБУФ = 0 и подставляя разные значения KБУФ в (7), рассмотрим влияние коэффициента передачи буфера на ток утечки по сравнению с величиной 1 УТ( а) (5) в схеме без бутстрепинга (таблица 1).

Как видим, даже посредственный буфер с коэффициентом передачи, заметно отличающимся от единицы, позволяет значительно снизить паразитные утечки в цепи или, иными словами, существенно увеличить эффективное сопротивление участка цепи RУТ, вызывающего потери тока. Если в качестве буфера выступает ОУ с собственным усилением а, то коэффициент передачи такого буфера будет равен (8).

велико. Для охранного буфера, встроенного в ADA4530-1, значения параметров а и КБУФ производитель не сообщает, но есть указание на то, что охранный буфер в целом близок по устройству к самому усилителю ADA4530–1, усиление которого на большом сигнале в типичном случае составляет 155 дБ, что в теории позволяет с помощью такого буфера снизить потери тока через RУТ более чем на 7 порядков. В таком случае фактором, ограничивающим возможности бутстрепинга, зачастую окажется UБУФ – собственное смещение буфера, которое при комнатной температуре имеет типичное значение 15 мкВ и гарантируемое – не более 100 мкВ [15]. Приложенное к паразитному сопротивлению RУТ = 1 ГОм, такое смещение создаст 1 УТ = 15 фА, поэтому само по себе применение бутстрепинга для «защиты» входных цепей не отменяет строгих требований к остальным компонентам, материалам и качеству монтажа, когда речь идёт о работе с фемтоамперными сигналами.

Входное сопротивление и утечки монтажа.Охранные кольца

К буф =а/( 1 + а) .

Собственное усиление (при разомкнутой ОС) современных прецизионных ОУ обычно очень

Дифференциальное сопротивление R д ИФ (сопротивление между входами) ADA4530–1 очень велико и практически не поддаётся измерению.

б

а

Рисунок 8. Бутстрепинг, принцип работы: обычная цепь (а); цепь с бутстрепингом (б)

Синфазное сопротивление RСИНФ ADA4530–1, определяемое по изменению входного тока I– при изменении входного напряжения U–, равного напряжению на коллекторе UК, тоже крайне велико при температурах T ≤ 85 ℃, и его влиянием можно пренебречь. Куда более существенное влияние на входной ток оказывает утечка монтажа – сумма утечек от влияния множества узлов печатной платы, потенциалы которых существенно отличаются от потенциала входной цепи. Происхождение этих утечек связано с конечным сопротивлением изоляционных материалов – прежде всего материала платы. Если предположить, что совокупное сопротивление монтажа RPCB составляет порядка 1…100 ТОм, то разность потенциалов UPCB = 1 В на нём создаст ток от 10 до 1000 фА. Это одна из причин, по которой в качестве материала наружных слоёв плат при разработке макетов предусилителей был выбран керамический ламинат Rogers RO4350B. В таблице 2 приведены некоторые характеристики RO4350B в сравнении с другими ламинатами: Kingboard

KB-6165F – типичным, широко используемым в России стеклотекстолитом FR-4 и распространённым композитом для ВЧ-применений Rogers RO3003 на основе фторопласта (ПТФЭ). Видно, что удельное поверхностное и объёмное сопротивление у RO4350B на порядок выше, чем у сте- клотекстолита. Основой материала RO3003 является фторопласт, для которого характерна очень низкая диэлектрическая абсорбция и высокие значения удельных сопротивлений, однако типичные значения ρS и ρV конкретно этого композита даже ниже, чем у стеклотекстолита [16–19].

Применение качественного ламината само по себе ещё, конечно, не гарантирует хороших характеристик схемы. Радикальное снижение утечек монтажа возможно с помощью «охранных колец» – частной формы бутстрепинга. Высокоомная входная цепь усилителя окружается по периметру проводником, соединённым с выходом GRD охранного буфера BUF микросхемы ADA4530–1, потенциал которого практически равен потенциалу инвертирующего входа усилителя (рисунок 9). Таким образом, на совокупном сопротивлении утечки монтажа RPCB поддерживается пренебрежимо малое напряжение UPCB порядка десятков микровольт, обусловленное смещением буфера UБУФ и входным смещением усилителя UОУ (9) – это снижает утечки мон-

тажа на много порядков.

U PCB = U grd - U - = U + + U БУФ - ( U + - U oy ) =

U БУФ + U ОУ .

Таблица 2

Сравнение удельных сопротивлений (типичные значения) и диэлектрической абсорбции трёх распространённых ламинатов

|

Величина, обозначение, единица измерения |

KB-6165F стеклотекстолит FR-4 |

RO3003 ПТФЭ – композит |

RO4350B керамика |

|

Удельное поверхностное сопротивление, ρS, Ом |

2,6 ∙ 1014 |

1013 |

5,7 ∙ 1015 |

|

Удельное объёмное сопротивление, ρV, Ом ∙ м |

3,4 ∙ 1013 |

1011 |

1,2 ∙ 1014 |

|

Диэлектрическая абсорбция |

Высокая |

Низкая? (у фторопласта) |

Очень низкая |

Рисунок 9. Защита высокоимпедансной входной цепи охранным кольцом

(оСМИЧЕскиЕ АППАРАТЫ И ТЕХНОЛОГИИ гам

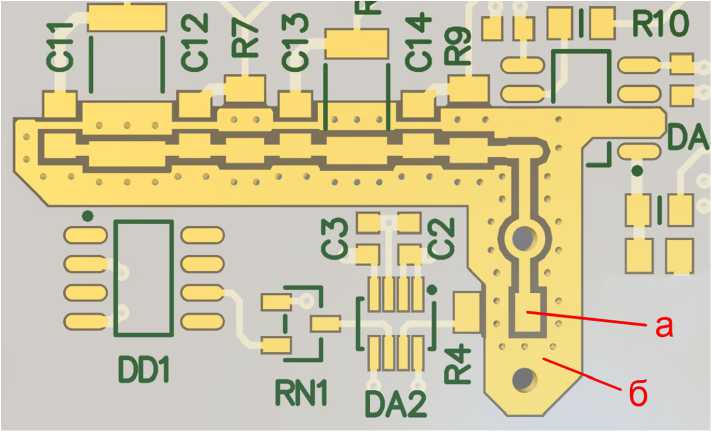

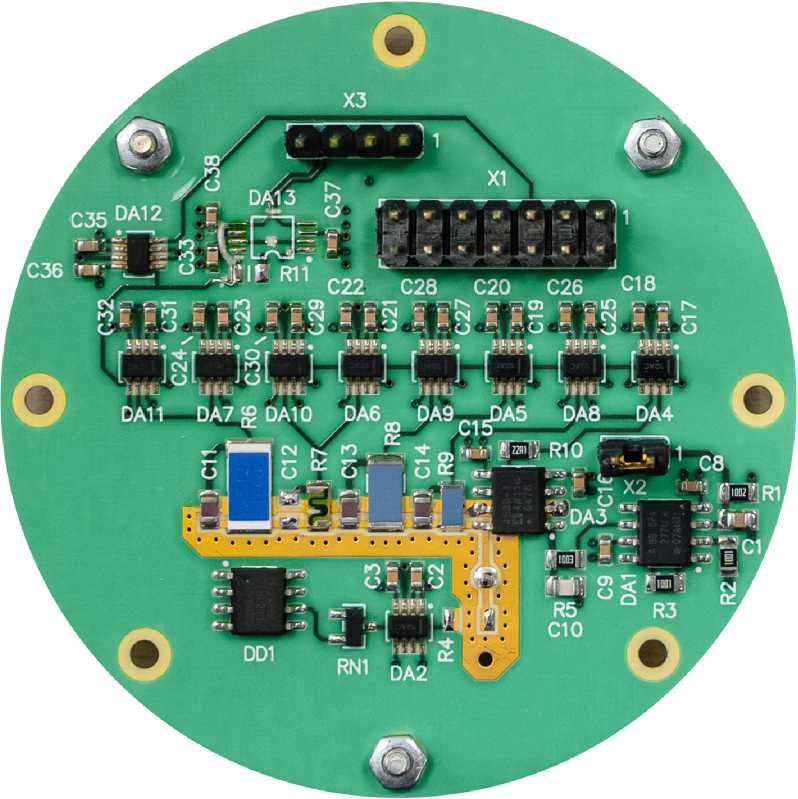

В трансимпедансном усилителе «охранные» элементы печатного монтажа можно подключать и напрямую к неинвертирующему входу ОУ, однако в наших схемах потенциал на нём задаётся от сравнительно высокоомного источника, поэтому охранные кольца запитаны именно через внутренний буфер ADA4530–1. На рисунке 10 показано охранное кольцо на плате предусилителя зонда Ленгмюра, а на рисунке 11 – фото платы с установленными элементами.

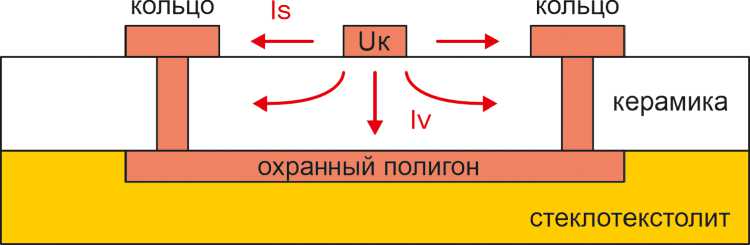

Утечки монтажа не ограничиваются одними лишь токами по поверхности печатной платы. На рисунке 12 показана рекомендуемая для ADA4530–1 и применённая в платах макетов предусилителей структура наружных слоёв [15], возможные направления паразитных токов и элементы защиты от них. Кроме поверхностных утечек IS существуют токи IV, распространяющиеся в толще диэлектрика и обусловленные его объ-

Том 9

ёмной проводимостью. Как уже было показано в таблице 2, керамический ламинат в сравнении со стеклотекстолитом имеет на порядок большие удельные сопротивления ρS и ρV и потому более предпочтителен. Как и в случае с поверхностными утечками, для устранения токов в объёме диэлектрика применяется бутстрепинг в виде охранного полигона, лежащего под высокоомной цепью и соединённого с охранным кольцом на верхнем слое переходными отверстиями. Этими мерами высокоомная цепь электрически отделяется от остальной схемы и от нижележащих слоёв обычного стеклотекстолита. Тот же принцип используется и для плат-коллекторов заряда: в качестве верхнего слоя также используется Rogers RO4350B, а чувствительная область (собственно, сам коллектор) окружена охранным кольцом и защищена сплошным охранным полигоном во внутреннем слое (рисунок 13).

Рисунок 10. Высокоомная входная цепь (а) и охранное кольцо (б) на плате предусилителя зонда Ленгмюра

Рисунок 11. Предусилитель зонда Ленгмюра, макет

охранное охранное

Рисунок 12. Возможная структура слоёв печатной платы, направления утечек и элементы защиты

Рисунок 13. Зонд Ленгмюра: коллектор (а) и охранное кольцо (б), макет

Утечки коммутаторов в ОС

Как видно из рисунка 5, в неактивной, разомкнутой ветви обратной связи ОУ к коммутатору приложено напряжение UOFF ≈ UOC = UВЫХ – U– ≈ –IВХ ∙ RОС1 (предполагаем, что сопротивление разомкнутого ключа ROFF >> RОС2, и поэтому практически всё напряжение UОС приложено именно к коммутатору). Это напряжение вызывает паразитный ток утечки через разомкнутый ключ, IOFF ≈ UOC/ROFF. Для простого аналогового ключа «четырёхтысячной» логической КМОП-серии CD4066B типичный ток утечки с входа на выход в разомкнутом состоянии составляет всего около 10 пА при температуре 25 ℃, однако гарантируемые значения существенно выше: до 100 нА при 25 ℃ и не более 1 мкА при 85 ℃ [20]. Для максимального снижения утечек на уровне элементной базы в качестве коммутаторов ветвей ОС целесообразно использовать ключи с минимальными гарантируемыми значениями паразитных токов: например, прецизионные аналоговые ключи TMUX6119 имеют типичное значение утечки 5 пА и гарантируемый максимум 20 пА в нормальных условиях и не бо- лее 80 пА при 85 ℃ (тесты проводятся при напряжении на ключе 9 В) – если ориентироваться на гарантируемые производителем значения, то можно сказать, что современный TMUX6119 на 3–4 порядка «лучше» старого CD4066B [21]. Как и в случае с паразитными токами монтажа, здесь тоже недостаточно просто выбрать хороший ключ – необходим бутстрепинг.

Для реализации бутстрепинга цепи ОС необходимо вместо одного применить два синхронно работающих ключа, один из которых должен иметь конфигурацию SPDT (один полюс, два направления). На рисунке 14 приведён вариант схемы такого бутстрепинга (для простоты показана только одна ветвь ОС), SA1 должен быть с малой утечкой, к SA2 такое требование не предъявляется. При размыкании ветви ОС на правом выводе ключа SA1 будет поддерживаться напряжение UGRD с выхода охранного буфера – таким образом, к SA1 будет приложено только небольшое напряжение UOFF ≈ UGRD – U– = UБУФ + UОУ – в пределах десятков микровольт, как и в случае с рассмотренной выше утечкой монтажа (9). Это на много порядков меньше, чем 9 В, для которых приведены цифры в «даташите», поэтому можно ожидать,

Том 9

Рисунок 14. Бутстрепинг коммутаторов обратной связи

что с бутстрепингом утечки TMUX6119 упадут до пренебрежимо малых величин.

Диэлектрическая абсорбция и материал печатной платы

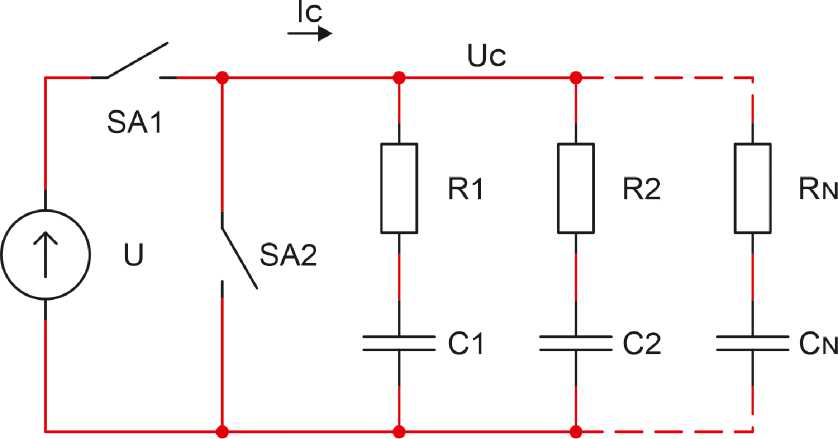

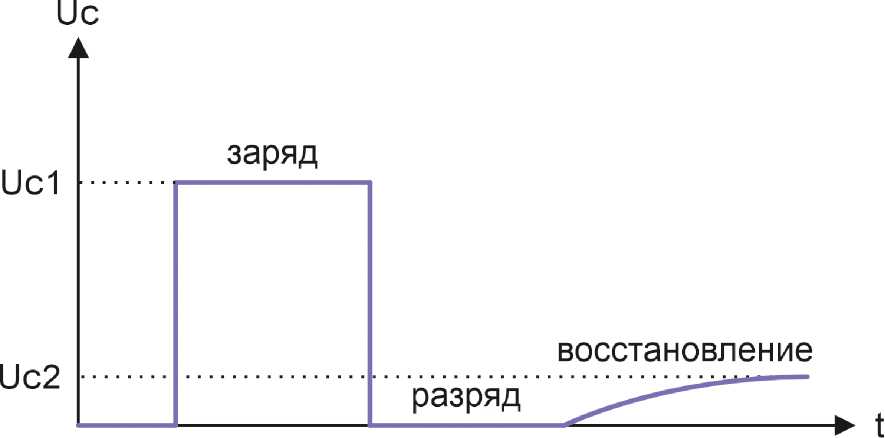

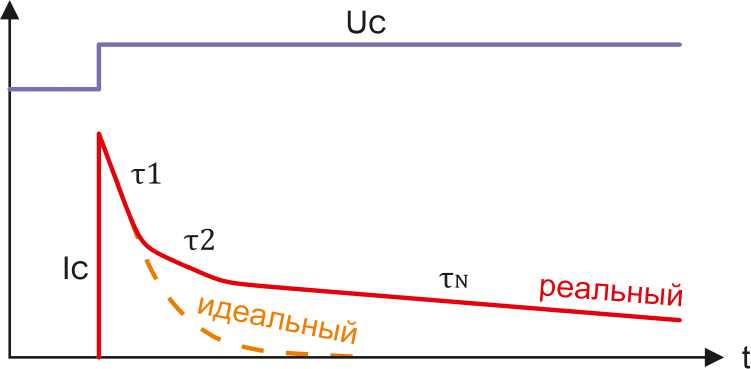

Диэлектрической абсорбцией в конденсаторах обычно называют явление сохранения части заряда на ранее заряженном конденсаторе, который был быстро разряжен до нулевого напряжения на обкладках. Причина этого явления – задержка перемещения заряда в конденсаторе, связанная с поляризацией диэлектрика. На рисунке 15 конденсатор с абсорбцией представлен в виде эквивалентной схемы - параллельного соединения нескольких ветвей с ёмкостями C1 > C2 > CN и сопротивлениями R1 < R2 < RN с постоянными времени Ti < т2 < TN, которые соответствуют составляющим диэлектрика с разной скоростью поляризации. После заряда конденсатора до напряжения UC1 и его быстрого разряда кратковременным замыканием SA2 будем наблюдать постепенное вос- становление на обкладках некоторого остаточного напряжения UC2 (рисунок 16). Численно абсорбция характеризуется отношением UC2/UC1 - определяемая таким путём величина, разумеется, зависит не только от свойств диэлектрика, но и от условий эксперимента (например, времени разряда), однако позволяет, по крайней мере в качественном отношении, сравнивать разные диэлектрические материалы (лучше/хуже) [19].

В контексте измерения сверхмалого тока удобнее рассматривать это явление именно с точки зрения токов, а не напряжений, причём здесь мы говорим не о процессах в конденсаторах, а о диэлектрической абсорбции материала самой печатной платы. На рисунке 17 условно показана форма тока, протекающего в диэлектрике, к которому приложено ступенчато изменяющееся напряжение (используются обозначения из схемы на рисунке 15) [15]. Кривая тока условно разбита на три участка с отличающимися постоянными времени т1, т2, T N . Протекание в диэлектрике процессов не только быстрой, но и медленной поля-

Рисунок 15. Эквивалентная схема для иллюстрации явления абсорбции в диэлектриках

Рисунок 16. Восстановление напряжения на конденсаторе вследствие абсорбции 59

Рисунок 17. Форма тока в диэлектрике (условно) при подаче импульса напряжения

ризации является причиной «затягивания» зарядных токов в сравнении с идеальным диэлектриком, в котором абсорбция отсутствует. Это может стать серьёзной проблемой, например, при изменении потенциала коллектора зонда Ленгмюра, когда фактически меняется потенциал всей входной цепи – установление на выходе трансимпедансного усилителя достоверного напряжения из-за медленного затухания остаточных входных токов, вызванных абсорбцией материала печатной платы, может оказаться слишком длительным в условиях ограничений по времени эксперимента.

Сравнительные испытания демонстрируют полное превосходство керамического композита RO4350B над стеклотекстолитом FR-4 в части диэлектрической абсорбции (таблица 2). При подаче на образец стеклотекстолита испытательного напряжения ±100 В требуется более часа, чтобы остаточные токи поляризации упали ниже 10 фА. В тех же условиях RO4350B ведёт себя совершенно иначе: до уровня 10 фА ток спадает за 10 с и до менее чем 1 фА за 20 с, поэтому для схем на ADA4530–1 производитель рекомендует применять именно RO4350B [15]. Хотя токи поляризации в керамическом ламинате спадают очень быстро, этого может оказаться недостаточно, если по условиям эксперимента потенциал коллектора должен меняться очень быстро, с интервалом в единицы-сотни миллисекунд, и при этом нуж- но измерять очень слабые токи – скажем, менее 10…100 пА. В этом случае для входной цепи обязательно использование бутстрепинга, который поддерживает на окружённой охранными кольцами области печатной платы минимальное и практически неизменное напряжение и тем самым обеспечивает практически полное отсутствие токов поляризации.

Заключение

Измерение сверхмалых токов для определения параметров ионосферной плазмы зондовым методом имеет ряд технических сложностей и ограничений. Большинство из них могут быть преодолены сочетанием конструктивных и схемотехнических решений: выбором подходящей элементной базы и материала печатной платы, использованием следящей обратной связи, в том числе в виде охранных колец и полигонов для снижения утечек.

На основе изложенных в статье принципов были созданы макетные образцы ионной ловушки, зонда Ленгмюра и дрейфметра (рисунок 18), экспериментально подтверждена их работоспособность. Планируется испытать образцы датчиков на практически достижимый динамический диапазон по малому току и быстродействие для применения в бортовой аппаратуре будущих миссий по изучению космической плазмы.

I/ I— ОСМИНЕСКИЕ АППАРАТЫ VI технологии вин

Том 9

б

в

а

в

Рисунок 18. Макетные образцы плазменных датчиков: плоский зонд Ленгмюра (а), ионная ловушка (б), дрейфметры (в)

Список литературы Конструктивные и схемотехнические решения на основе слаботочной электроники для измерений характеристик космической плазмы

- Плазменная гелиогеофизика / Под ред. Зелёного Л. М., Веселовского И. С. М.: Физматлит, 2008.

- Schunk R., Nagy A. Ионосферы: физика, физика плазмы и химия. 2-е изд. Нью-Йорк, США: Издательство Кембриджского университета, 2009.

- Козлов О. В. Электрический зонд в плазме. М.: Атомиздат, 1969.

- Berthelier J. J., Godefroy M., Leblanc F., Seran E., Peschard D., Gilbert P., Artru J. IAP, анализатор тепловой плазмы на спутнике DEMETER // Наука космоса и планет. 2006. № 54.

- Hoang H., Clausen L. B. N., Roed K., Bekkeng T. A., Trondsen E., Lybekk B., Strom H., Bang-Hauge D. M., Pedersen A., Spicher A., Moen J. I. Многоигольчатая система зондов Ленгмюра на борту NorSat-1 // Обзоры космической науки. 2018. № 214.

- Heelis R. A., Stoneback R. A., Perdue M. D., Depew M. D., Morgan W. A., Mankey M. W., Lippincott C. R., Harmon L. L., Holt B. J. Измерения скорости ионов для спутника Ionospheric Connections Explorer // Обзоры космической науки. 2017. № 212.

- Fairchild Semiconductor. Каталог параметров линейных интегральных схем. Маунтин-Вью, Калифорния, США: Корпорация Fairchild, 1973.

- Widlar R. J. Работа с высокоимпедансными операционными усилителями // Справочник по применению линейных схем. Санта-Клара, Калифорния, США: Корпорация National Semiconductor, 1994.

- National Semiconductor. Справочник по линейным схемам 1. Санта-Клара, Калифорния, США: Корпорация National Semiconductor, 1988.

- Horowitz P., Hill W. Искусство схемотехники. 3-е изд. Нью-Йорк, США: Издательство Кембриджского университета, 2016.

- Precision Monolithics. Справочник по линейным схемам и преобразователям. Санта-Клара, Калифорния, США: Корпорация Precision Monolithics, 1986.

- Linear Technology. Справочник по линейным схемам. 1990. Милпитас, Калифорния, США: Корпорация Linear Technology, 1989.

- Burr-Brown. Справочник по интегральным схемам. Тусон, Аризона, США: Корпорация Burr-Brown, 1995.

- National Semiconductor. Справочник по операционным усилителям National. Санта-Клара, Калифорния, США: Корпорация National Semiconductor, 1995.

- Спецификация на электрометрический усилитель ADA4530–1 с фемтоамперным входным током смещения // analog.com: Корпорация Analog Devices URL: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ada4530–1.pdf (дата обращения: 25.10.2024).

- Спецификация на RO4003C и RO4350B – ламинаты серии RO4000 // rogerscorp.com: Корпорация Rogers URL: https://www.rogerscorp.com/-/media/project/rogerscorp/documents/advanced-electronics-solutions/english/data-sheets/ro4000-laminates-ro4003c-and-ro4350b---data-sheet.pdf (дата обращения: 25.10.2024).

- Спецификация на ламинат KB-6165F // kblaminates.com: Компания Kingboard Laminates URL: http://www.kblaminates.com/en/upload/ueditor/20240104/KB-6165F, KB-6065F.pdf (дата обращения: 25.10.2024).

- Материалы для печатных плат серии RO3000. Спецификация на высокочастотные ламинаты RO3003,RO3006, RO3010 и RO3035 // rogerscorp.com: Корпорация Rogers URL: https://www.rogerscorp.com/-/media/project/rogerscorp/documents/advanced-electronics-solutions/english/data-sheets/ro3000-laminate-data-sheet-ro3003–ro3006–ro3010–ro3035.pdf (дата обращения: 25.10.2024).

- Справочник по малосигнальным измерениям. 7-е изд. // tek.com: Корпорация Tektronix URL: https://download.tek.com/document/LowLevelHandbook_7Ed.pdf (дата обращения: 25.10.2024).

- Счетверённые двунаправленные КМОП-ключи CD4066B // ti.com: Компания Texas Instruments URL:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4066b.pdf (дата обращения: 25.10.2024).

- TMUX6119 – прецизионный однополюсный ±16,5В ключ на два направления с малой ёмкостью и низким током утечки // ti.com: Компания Texas Instruments URL: https://www.ti.com/lit/gpn/TMUX6119 (дата обращения: 25.10.2024).