Контроль безопасности продукции, предназначенной для детей: химико-аналитическое обеспечение

Автор: Ларькина М.В., Горячева Л.В., Егорченкова О.Е., Фейсханов М.Р.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Гигиена

Статья в выпуске: 2 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: разработка метода измерения концентраций диметилдитиокарбамата цинка (цимата) и диэтилдитиокарбамата цинка (этилцимата) в водных вытяжках, обеспечивающего контроль уровня миграции этих веществ в водную среду и отвечающего требованиям ТР ТС 008 / 2011 «О безопасности игрушек», на основе газохроматографического метода анализа. Материал и методы. Объекты исследования: образцы водной вытяжки из резинолатексных композиций, составляющих основы детских игрушек; стандартные образцы цимата, этилцимата, сероуглерода. Проведены экспериментальные исследования по разработке газохроматографического метода с использованием пламенно-фотометрического детектора, капиллярной колонки и проведением анализа равновесной парогазовой фазы. Результаты. Установлено, что количественное определение цимата и этилцимата в водных вытяжках возможно при сочетании хроматографирования растворов сероуглерода в бензоле и автоматического дозирования парогазовой фазы (сероуглерода, выделившегося в результате кислотного гидролиза в присутствии хлорида олова (II)). Показана эффективность выбранных условий проведения газохроматографического анализа. Рассчитан коэффициент пересчета К, характеризующий поправку значений, полученных путем анализа прямого ввода сероуглерода в бензоле и парофазного анализа. Заключение. Для контроля безопасности продукции, предназначенной для детей, разработан метод измерения концентраций цимата и этилцимата в водных вытяжках из резинолатексных изделий. Метод оформлен в виде методических указаний и обеспечивает нижний предел количественного определения: 0,1 мг / дм3.

Водная вытяжка, детские игрушки, хроматографические методы, цимат, этилцимат

Короткий адрес: https://sciup.org/149135298

IDR: 149135298 | УДК: 614.37(045)

Текст научной статьи Контроль безопасности продукции, предназначенной для детей: химико-аналитическое обеспечение

1Введение. В современном мире решающим фактором экономического, политического и социального развития является сохранение здоровья людей, и прежде всего здоровья подрастающего поколения. Дети относятся к уязвимым группам населения с точки зрения влияния внешних факторов природной среды. В связи с этим предъявляются высокие требования к материалам, входящим в состав товаров, предназначенных для использования детьми, в том числе игрушек [1].

Среди ассортимента игрушек, представленных на рынке, большое распространение получили изделия на основе резинолатексных композиций. В процессе их производства в качестве вулканизаторов применяют цимат и этилцимат, относящиеся к классу дитиокарбаматов. Цимат и этилцимат являются веществами, обладающими сенсибилизирующим действием.

Миграция цимата и этилциматаиз резиновых игрушек в водную среду в случае превышения установленных значений приводит к проявлению токсического действия [2–3].

Проблема формирования нормативов общей химической нагрузки на детей, достоверной оценки уровней веществ-загрязнителей, присутствующих в объектах среды обитания, характеристика их поступления в организм человека не может быть решена без современных методологий аналитической идентификации ксенобиотиков [4–5].

В целях защиты здоровья детей и лиц, присматривающих за ними, снижения риска воздействия вредных веществ, используемых в производстве товаров детского ассортимента, в принимаемых в Российской Федерации законодательных и нормативных документах повышенное внимание уделяется качеству такой продукции, с тем чтобы обеспечить безопасность реализуемых товаров [1, 4, 5].

Продукты питания и товары, предназначенные для детей, должны проходить тщательный контроль на безопасность, это, в частности, относится и к детским игрушкам, изготавливаемых из различных материалов. Согласно требованиям гигиенической безопасности, изложенным в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [1], установленными допустимыми значениями уровней миграции этих веществ в водную среду (ДКМ) являются 0,5 мг/дм3 для этилцимата и 0,6 мг/дм3для цимата [1].

Современные товары детского ассортимента, на которые распространяется действие технического регламента, характеризуются многообразием как по функциональному назначению (изделия для ухода за детьми, одежда, изделия из текстиля, трикотажа, кожи и меха, обувь и кожгалантерейные изделия, коляски и велосипеды, книги, журналы, школьно-письменные принадлежности), так и по качеству используемых для их изготовления материалов (дерево, резина, бумага, картон, различные виды пластмасс, ткань, мех, керамика, кожа и ее заменители) [6].

Перечень контролируемых веществ определяется в зависимости от состава материала и вида изделия.

Таким образом, технологии производства товаров, предназначенных для детей, достаточно разно-

образны, и изготовление товаров из резинового сырья занимает большое место в этом списке.

Процесс производства резиновых изделий включает этап вулканизации, в качестве ускорителей которого используются вещества, относящиеся к классу дитиокарбаматов.

Дитиокарбаматы — вещества с низкой летучестью, в связи с этим наиболее возможный путь загрязнения — миграция их в воду (водно-миграционный путь).

Данные вещества обладают ингаляционной токсичностью, оказывают раздражающее действие на кожу, на слизистую оболочку глаз (вызывают слезотечение, отек) [7].

Дитиокарбаматы — сверхбыстрые ускорители, которые практически не обладают временем индукции. В связи с этим при применении их в качестве первичных ускорителей обычно используются замедлители во избежание ожогов материала, а также инициаторы активации, такие как оксид цинка или жирные кислоты.

Наиболее распространенные дитиокарбаматы, используемые в качестве вулканизаторов в производстве резин: диметилдитиокарбамат цинка (ци-мат), диэтилдитиокарбамат цинка (этилцимат) и дибутилдитиокарбамат. Возможность воспламенения этих соединений уменьшается с увеличением длины алкильной группы: цимат<этилцимат<дибутилдит иокарбамат. Все вещества имеют схожую высокую реакционную способность. Высокая полярность Zn-сульфидных связей приводит к низкой растворимости вулканизаторов в резиновой смеси и снижению ее гомогенности [8–10].

Дитиокарбаматы часто используются для отверждения изделий с низким содержанием серы и низкотемпературного отверждения для белых/прозрачных или ярко окрашенных резиновых изделий и в качестве вторичных ускорителей вулканизации для сокращения времени отверждения.

Фунгицидные препараты на основе дитиокарбаматов, в частности цимат (цирам), получили широкое применение в сельском хозяйстве для борьбы с различными заболеваниями растений [11–12].

Цель: разработка чувствительного, с высокой избирательностью метода определения дитиокарбаматов в водных вытяжках с использованием газохроматографических подходов, который позволял бы контролировать безопасность продукции, предназначенной для детей.

Материал и методы. Объектом исследования были образцы водной вытяжки из резинолатексных композиций, составляющих основы детских игрушек; стандартные образцы цимата, этилцимата, сероуглерода.

Исследование проводили методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ) на газовом хроматографе «Кристалл 5000.2» с пламенно-фотометрическим детектором, специфичным на серу (ПФД-S), и малополярной капиллярной колонкой VF-5ms 15 м * 0,53 мм * 0,25 мкм.

В работе использовались образцы аналитических стандартов сероуглерода с содержанием основного компонента не менее 99,9%; цимата с содержанием основного компонента не менее 42,9%; этилцима-та с содержанием основного компонента не менее 97,0%.

Количественную оценку дитиокарбаматов в пробе проводили по градуировочной характеристике, построенной по градуировочным растворам сероуглерода в бензоле различной концентрации.

Исходные и рабочие растворы дитиокарбаматов для внесения с концентрацией готовили растворением каждого из веществ в 0,1 М раствора гидроксида натрия (тщательно перемешивая и помещая в ультразвуковую ванну на 30 минут при температуре 35–37°С).

При подготовке пробы водной вытяжки для анализа исследуемый образец измельчали на кусочки размером приблизительно 1х1 см, взвешивали, помещали в стеклянную емкость с притертой пробкой, заливали дистиллированной водой из расчета 1:10 и выдерживали в течение 3 часов при температуре 37±2°С. Водные вытяжки готовились непосредственно перед анализом.

Для выполнения определения пробу водной вытяжки объемом 5 см3 помещали в стеклянную виалу вместимостью 20 см3. Вносили 5,0 см3 солянокисло-вого раствора двухлористого олова с массовой долей 1,5%. Виалы закрывали герметичными алюминиевыми крышками с фторопластовыми самоуплотняющимися прокладками способом обжима и помещали на 1 час в термостат дозатора равновесного пара (температура 80°С). По завершении процесса вводили в испаритель хроматографа аликвоту парогазовой фазы объемом 2 см3 и анализировали в описанных выше условиях хроматографирования.

Результаты. В рамках наших исследований установлено, что наиболее приемлемым для идентификации диметилдитиокарбамата цинка (цимата) и диэтилдитиокарбамата цинка (этилцимата) в водных вытяжках является метод газожидкостной хроматографии с пламенно-фотометрическим детектором, при котором идентификация веществ проведена по количеству сероуглерода, выделившегося в парогазовую фазу после кислотного гидролиза исследуемой пробы.

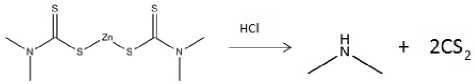

Гидролиз дитиокарбаматов до сероуглерода при определении веществ выполнен с использованием дозатора равновесной паровой фазы с применением подкисленного соляной кислотой раствора двухлористого олова (восстановитель). Создание термодинамического равновесия между конденсированной и парогазовой фазами было достигнуто термостатированием герметически закрытых образцов в течение 30 минут при температурах: термостата дозатора равновесного пара 80°С; крана-дозатора 120°С (рис. 1).

Рис. 1. Схема кислотного гидролиза цимата с образованием сероуглерода

Количественная оценка дитиокарбаматав пробе проведена по градуировочной характеристике, построенной по градуировочным растворам сероуглерода в бензоле.

Градуировочная характеристика, выражающая линейную (с угловым коэффициентом) зависимость десятичного логарифма концентрации сероуглерода в бензоле от десятичного логарифма площади пика построена в диапазоне 0,1-1,0 мкг/см3.

LgС = А*LgS — В (коэффициент корреляции 0,96).

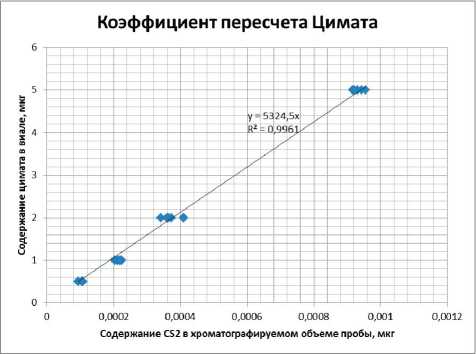

В формулу расчета содержания дитиокарбамата в пробе был введен коэффициент пересчета (К) кон-

Рис. 2. Зависимость внесенного количества цимата в пробу от содержания сероуглерода в хроматографируемом объеме пробы (мкг в 1 мм3)

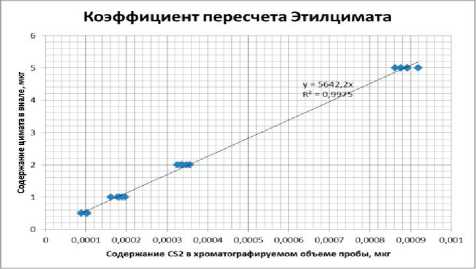

Рис. 3. Зависимость внесенного количества этилцимата в пробу от содержания сероуглерода в хроматографируемом объеме пробы (мкг в 1 мм3)

центрации сероуглерода, найденной по градуировочной характеристике (мкг/см3), построенной на основе анализа градуировочных растворов сероуглерода в бензоле, на содержание цимата/этилцимата (рис. 2, 3) в пробе при парофазном анализе (мкг в виале, в 5 см3 пробы).

Методом наименьших квадратов построено уравнение линейной регрессии зависимости внесенного количества дитиокарбамата в пробу от наблюдаемой концентрации сероуглерода в хроматографируемом объеме пробы, рассчитанной по градуировочной характеристике.

На основе выведенной зависимости коэффициент пересчета содержания сероуглерода, найденный по градуировочной характеристике (мкг), на содержание цимата в пробе при парофазном анализе (мкг в виале, в 5 см3 пробы) составил 5324,5; этилцимата 5642,2.

Исследование зависимости отклика дитиокарбаматов от газовых потоков показало, что пик сероуглерода формируется отчетливо при скорости потока водорода 90,0см3/мин; воздуха 40см3/мин.

Деление потока газа-носителя 10:1 позволило установить одинаковые условия газохроматографического анализа как при детектировании раствора сероуглерода в бензоле (при установлении гра-дуировоной зависимости), так и при анализе проб с внесением (идентификация сероуглерода, выделя- ющегося в результате кислотного гидролиза в равновесную фазу).

Достигнутый нижний предел количественного определения анализируемых дитиокарбаматов в водной вытяжке составил 0,1 мг/дм3, что обеспечивает контроль цимата и этилцимата в соответствии с ТР ТС О08/2011, который регламентирует допустимые уровни миграции в водную среду на уровне 0,5 мг/дм3 (цимат) и 0,6 мг/дм3 (этилцимат). Приготовление водных вытяжек для определения цимата и этилцима-та проводили из пяти видов детских игрушек, приобретенных на потребительском рынке.

В соответствии с Планом разработки методических документов по вопросам организации федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 2017–2019 гг. (приказ Роспотребнадзора от 18.08.2017 г. №671) на основании проведенных исследований, обобщения и статистической обработки результатов сформированы Методические указания по измерению концентраций диметилдитиокарбамата цинка (цимата) и диэтилдитиокарбамата цинка (этилцимата) в водных вытяжках для контроля ДКМ указанных веществ в водной среде. Методические указания представлены на утверждение в установленном порядке по разделу «4.1. Методы контроля. Химические факторы».

Обсуждение. Анализ методической базы определения цимата и этилцимата показал, что существует множество подходов измерения веществ: атомноабсорбционная спектроскопия, высокоэффективная жидкостная, газожидкостная хроматография, колориметрическое определение и др.

Жидкостная хроматография является методом, широко используемым для определения остаточных количеств дитиокарбаматов. Однако некоторые комплексы «металл — дитиокарбамат» (например, Zn, Cd, Pb) нестабильны, и их анализ очень затруднен [13]. Реакции замены металла могут происходить между этими комплексами и металлическими компонентами хроматографической системы (например, стальная хроматографическая колонка). Использование свободной от металла колонки или добавление ион-парного агента (например, ЭДТА или дитиокарбамат-кислоты) уменьшает этот обмен для Pb- Cd-комплексов. С другой стороны, анализ дитиокарбаматов цинка напрямую с применением ВЭЖХ невозможен. Поэтому дитиокарбаматы цинка не могут быть проанализированы методом ВЭЖХ с использованием колонки из нержавеющей стали, замена на колонку с PEEK-покрытием не избавляет от образования остаточного металла, в результате чего на хроматограмме присутствуют многочисленные мешающие пики [10].

Существует аналитический метод [14] разделения и количественного определения девяти дитиокарбаматов, в том числе цирама (цимата) в овощах и фруктах с использованием LC-MS/MS. К достоинствам данного подхода можно отнести селективность метода, низкий предел обнаружения, к недостаткам — дорогостоящее оборудование, времязатратную пробо-подготовку, плохую стабильность аналитов.

Колориметрический метод [15–16], основанный на способности производных дитиокарбаминовой кислоты (цимат и этилцимат) разлагаться под действием минеральных кислот, переводя их в интенсивно окрашенный диметил- или диэтилдитиокарбамат меди, не дает возможности одновременного определения перечисленных веществ в одной пробе, т. е. обладает низкой чувствительностью, недостаточной точностью и малой селективностью.

Вольтамперометрический метод [10] требует экстракции органическими растворителями, которая является времязатратной (кропотливой) и недостоверной из-за неполной экстракции диссоциированных комплексов «металл — лиганд».

Методы спектрофотометрии [17–18] и атомно-абсорбционной спектроскопии [19], основанные на количественном обнаружении Zn (II), делают точность определения сомнительной из-за загрязнения образцов этим металлом. Чувствительность определения меньше, чем при газохроматографическом определении CS2.

Достаточно широко используемым методом является метод газожидкостной хроматографии с детекторами электронного захвата (ДЭЗ) и масс-селективным (МСД), основанными на кислотном гидролизе с разложением дитиокарбаматов до сероуглерода, последующей количественной идентификацией (анализом равновесного пара), на хроматографических колонках насадочного или капиллярного типа.

Применение масс-селективного детектирования для анализа сероуглерода затруднительно из-за его малой молекулярной массы — 76.

Продуктами гидролиза дитиокарбаматов наряду с сероуглеродом являются вторичные амины. Особенностью методики определения диметиламина в водных объектах (питьевой воде и воде водоемов) является силанизирование всех контактирующих с газовой фазой поверхностей, что не позволяет применять автоматические и полуавтоматические отборники газовой фазы. Анализ подкисленных водных растворов может привести к разрушению неподвижной фазы капиллярных колонок, что ограничивает применение колонок такого типа в этом методе.

Имеется большой опыт разработанных подходов к определению дитиокарбаматов, основанных на определении дитиокарбаматов путем детектирования сероуглерода, выделившегося в парогазовую фазу в результате гидролиза, анализом равновесного пара (АРП) [22–24]. Отличительная особенность техники АРП состоит в том, что химическая информация, содержащаяся в газовой фазе, используется для заключения о составе контактирующей с ней конденсированной фазы [2–3, 20–21].

Правомерность использования методического подхода определения остаточных количеств цима-та или этилцимата, включающего их разложение до дисульфида углерода (CS2) в кислой среде с последующей его количественной идентификацией газовой хроматографией (анализ равновесного пара), явилась обоснованной.

Особенностью пламенно-фотометрического детектора (ПФД) является наличие экспоненциальной зависимости интенсивности сигнала детектора от концентрации вещества, что приводит к тому, что в области низких концентраций сигналы малы и линейность градуировочной характеристики не всегда соблюдается даже в пределах одного порядка измеряемых концентраций. В этой связи при применении ПФД особое внимание было сосредоточено на подборе условий хроматографирования веществ.

Метод парофазного анализа не позволяет определить уровни извлечения компонентов. В ходе лабораторных экспериментов установлено, что имеет значение только воспроизводимость анализа, которая определяется путем повторного анализа градуировочных растворов сероуглерода в бензоле с последующим их анализом и установлением градуировочных характеристик.

Выбор в качестве растворителя бензола обоснован данными по растворимости в нем сероуглерода.

Количественная оценка вещества реализована на основе построения градуировочной характеристики, выражающей зависимость площади хроматографического пика сероуглерода от его концентрации в растворе бензола с учетом коэффициента пересчета К, характеризующего поправку значений, полученных путем анализа прямого ввода сероуглерода в бензоле и парофазного анализа, и демонстрирующих хорошую сходимость и воспроизводимость результатов.

Применение методических подходов, определенных в настоящем исследовании, может быть приемлемым для идентификации цимата и этилцимата в других объектах окружающей среды и растительной продукции.

Выводы:

-

1. Разработанный метод измерения диметилдитиокарбамата цинка (цимата) и диэтилдитиокарбамата цинка (этилцимата) в водных вытяжках является оптимальным, быстроисполнимым и недорогим для воспроизведения.

-

2. Сравнение полученных данных после прямого ввода растворов сероуглерода в бензоле и автоматического дозирования парогазовой фазы (сероуглерода, выделившегося в результате кислотного гидролиза в присутствии хлорида олова (II)) позволило провести количественное определение диметилдитиокарбамата цинка (цимата) и диэтилдитиокарбамата цинка (этилцимата) в водных вытяжках.

-

3. Созданный метод обеспечивает контроль диметилдитиокарбамата цинка (цимата) и диэтилдитиокарбамата цинка (этилцимата) в водных вытяжках в соответствии с установленными нормативами. Метод оформлен в виде Методических указаний по разделу «4.1. Методы контроля. Химические факторы».

Список литературы Контроль безопасности продукции, предназначенной для детей: химико-аналитическое обеспечение

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008 / 2-11 "О безопасности игрушек". M., 2011

- Ракитский В. Н., Юдина Т. В., Федорова Н. Е. Методические проблемы химико-аналитического обеспечения безопасности продукции, выращенной с применением дитиокарбаматов. Международный научно-исследовательский журнал 2014; 4: 21-2

- Юдина Т. В., Федорова Н. Е., Волкова В. Н., Ларькина М. В. Химико-аналитическое обеспечение безопасности продукции, выращенной с применением дитиокарбаматов. В кн.: Современные проблемы гигиены и эпидемиологии и пути их решения: сборник научных трудов ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана. Воронеж, 2008; с. 341-5

- Дитиокарбаматные пестициды, этилентиомочевина и пропилентиомочевина: общее введение. Всемирная Организация Здравоохранения, 1991; c. 143

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года от 17.11.2008 г. №1662-p (в ред. от 10.02.2017 г. №172). URL: http://www.consultant.ru / document / cons_doc_ LAW_82134 / 28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527

- ГОСТ 25779-90 "Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля". М.: ИПК Издательство Стандартов, 2008

- Joseph AM, George B, Madhusoodanan KN, Alex R. Current status of sulphur vulcanization and devulcanization chemistry: Process of vulcanization. Rubber Science 2015; 28 (1); 82-121. URL: https://www.researchgate.net / publication / 275519885_ current_status_of_sulphur_vulcanization_ and_devulcanization_ chemistry_process_of_vulcanization (25.09.2018)

- Kaniwa MA. High-performance liquid chromatographic identifcation and determination of dithiocarbamates in vulcanized rubber products. Journal of Chromatography A 1987; 405: 263-71

- Weissmahr KW, Houghton CL, Sedlak DL. Analysis of the Dithiocarbamate Fungicides Ziram, Maneb, and Zineb and the Flotation Agent Ethylxanthogenate by Ion-Pair Reversed-Phase HPLC. Analytical Chemistry 1998; 70 (22): 4800-4

- Mathieu C, Herbreteau B, Lafosse M, et al. Liquid Chromatography of Unstable Zinc Dithiocarbamates: Application to Rubber Gloves Analysis. Journal of High Resolution Chromatography 2000; 23 (9): 565-6

- Каспаров В. А., Промоненков В. К. Применение пестицидов за рубежом. М.: Агропромиздат, 1990; 224 с.

- Directory of pesticides and agrochemicals approved for use in the Russian Federation. Moscow: Agrorus 2018; 771 p. Russian (Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. М.: Агрорус, 2018; 771 с.

- Depree GJ, Bledsoe TA, Siegel PD. Determination of Zinc Dialkyldithiocarbamates in Latex Condoms. Journal of Chromatographic Science 2002; 42: 80-4

- Gustafsson KH, Fahlgren CH. Determination of dithiocarbamate fungicides in vegetable food stufs by high-performance liquid chromatography. Journal of Agricultural and Food Chemistry 1983; 31 (2): 461-3

- Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения. М., 1988; 25 с.

- Колориметрическое определение купроцина-II, манеба, марцина, полимарцина, поликарбацина, тиазона, ТМТД, цинеба, цирама и эдитона в воздухе, продуктах питания растительного происхождения и биологических средах. В кн.: Методы определения микроколичеств пестицидов: сборник методических указаний. М.: Колос, 1977; c. 238-41

- Mathew L. Spectrophotometric determination of ziram (dithiocarbamate fungicide) by thiocyanate and rhodamine 6G method. Talanta 1995; 42 (1): 41-3

- Kaur M, Kaur V, Malik AK, et al. Developmant of a Derivative Spectrophotometric Method for the Determination of Fungicide Zinc Ethylenebisthiocarbamate using Sodium Molibdate. Journal of the Brazilian Chemical Society 2009; 20 (5): 993-8

- Al-Alam J, Bom L, Chbani A, et al. Analysis of Dithiocarbamate Fungicides in Vegetable Matrices using HPLC- UV followed by Atomic Absorption Spectrometry. Journal of Chromatographic Science 2016; 12: 1-7

- Методические указания по газохроматографическому парофазному определению дитиокарбаматов в растительном материале: МУК 4.1.2016-05. М.: ФЦиГ Роспотребнадзора, 2009; с. 84-90

- Измерение концентраций тирама в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест методом газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.1418-03. В кн.: Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах окружающей среды: сборник методических указаний. М.: ФЦГиЭ Роспотребнадзора, 2007; с. 15-23

- Методические указания по измерению концентраций манкоцеба в атмосферном воздухе населенных мест методом газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.2141-06. В кн.: Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах окружающей среды: сборник методических указаний. М.: ФЦГиЭ Роспотребнадзора, 2009; с. 34-44

- Определение остаточных количеств тирама методом газохроматографического парофазного анализа: МУК 4.1.2708-10. В кн.: Сборник МУК 4.1.2668-10, 4.1.2675- 4.1.2679-10, 4.1.2683-4.1.2684-10, 4.1.2687-10, 4.1.2690-10, 4.1.2706-4.1.2709-10, 4.1.2768-10. М.: ФЦиГ Роспотребнадзора, 2011; 191 c.

- Измерение концентраций пропинеба в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов методом газохроматографического парофазного анализа МУК 4.1.3194-14. М.: ФЦГиЭ Роспотребнадзора, 2015; 25 c.