Контролирующие устройства деформаций грунта и строительных конструкций

Автор: Новиков В.Ф., Радченко А.В., Мимеев М.С., Устинов В.П.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 4 (47) т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221116

IDR: 140221116

Текст статьи Контролирующие устройства деформаций грунта и строительных конструкций

Деформация грунта обусловлена целым рядом причин: движением блоков земли, сезонным промерзанием (пучением), эрозионными процессами и другими факторами. Имеются средства мониторинга как горизонтального, так и вертикального смещения грунта: средства типа GPS и «Глонасс», геодезический мониторинг и другие [1, 3, 5]. Их особенностью является необходимость в длительных и постоянных наблюдениях для обнаружения динамики процесса, что требует существенных затрат.

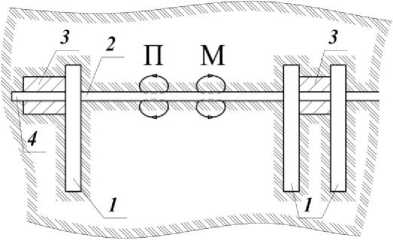

В предлагаемой работе рассматривается возможность использования протяженной измерительной линии (ИЛ) способной регистрировать продольные и срезающие деформации грунта, как в режиме памяти, так и в режиме on line. Идея проекта строится на способности некоторых магнитострикционных материалов размагничиваться при приложении напряжений и тем самым «запоминать» максимальную величину действовавших напряжений или квазиобратимо изменять величину остаточной намагниченности при действии механических напряжений [2]. На основе этих свойств ферромагнетиков была разработана измерительная линия, предназначенная для контроля продольных и срезающих деформаций грунта. Основной ее частью является чувствительный измерительный элемент, выполненный в виде тонкостенной трубки диметром 8-12 мм из магнитострикционного материала (2). Он закрепляется на столбиках-опорах (1) (рис. 1). В такой конструкции трубка будет испытывать деформацию, обу-

Если термокомпенсатор 3 выполнен, например, из тефлона – 4, у которого при комнатной температуре α t = 280·10-6, а у чувствительного элемента датчика 3 α=10·10-

-

6, то для компенсации температурной деформации потребуется термокомпенсатор 3 длиной Lt =17, 8см при длине L=500 см чувствительного элемента датчика 2.

При выполнении условия (1) измерительная линия не меняет своей длины относительно грунта при колебании температуры. Перед монтажом линии трубка локально намагничивается Δ H изнутри на участке 0 с помощью намагничивающей катушки с кабелем, в которую подается серия импульсов тока. Затем трубка подвергается тренировке, заключающейся в циклическом нагружении – разгружении при нагрузках выше эксплуатационных. При этом происходит частичное необратимое размагничивание и зона «О» вводится в режим квазиобрати-мого магнитоупругого изменения локальной намагниченности [2].

Рис. 1. Схема измерительной линии, помещенной в грунт: 1 – столбики, 2 – трубчатый чувствительный элемент , 3 – термокомпенсатор, 4 – место ввода сканирующего устройства.

После этого ЧЭ крепится в опорах через термокомпенсаторы, изготовленные из фторопласта 4, термический коэффициент длины которого на порядок больше чем у стали.

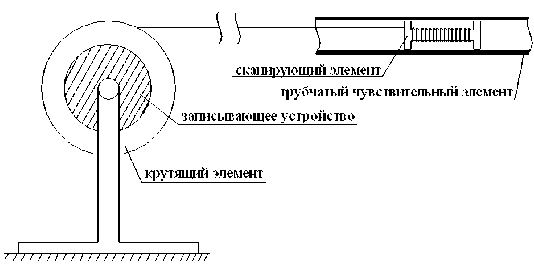

Если нужен контроль за наблюдаемым участком грунта, то создается протяженная измерительная линия длиной 20-30 м. Затем с помощью калиброванного шнура (ленты) катушка помещается в точке М внутри трубки. С помощью импульсов тока осуществляется намагничивание зоны вблизи точки М. В качестве устройства для намагничивания и снятия информации используется катушка с кабелем (рис. 2), помещаемая внутрь трубки. Предусмотрено устройство для ее перемещения по трубчатому чувствительному элементу, который выполняет роль сканирующего устройства (рис. 2). Место ввода сканирующего устройства указано на рис. 1.

Рис. 2. Принципиальная схема сканирующего устройства.

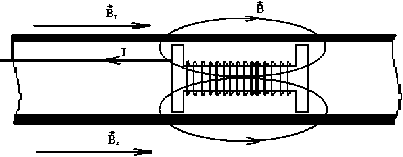

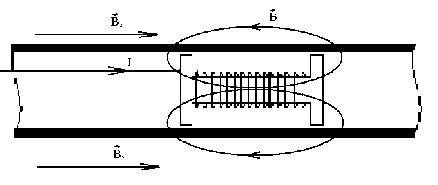

Сканирующий элемент (рис. 2) имеет двойное назначение. Во-первых, при пропускании тока I в том или ином направлении по катушке создаются зоны локальной намагниченности, где силовые линии вектора 5 направленны по внутреннему полю чувствительного элемента Br или против него (рис. 3 а, б). Во-вторых, с помощью него сканируется магнитного поля внутри трубчатого чувствительного элемента 5r.

А)

Б)

Рис. 3. Зоны ЛН, создаваемые с помощью чувствительного элемента: а) локальное намагничивание произведено по направлению внутреннего поля; б) локальное намагничивание произведено против направления внутреннего поля.

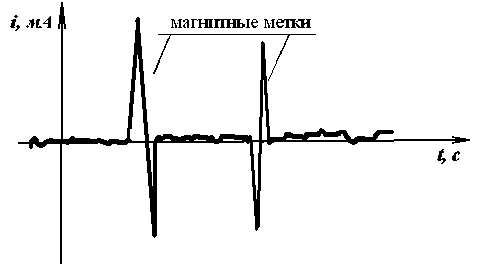

При равномерном движении катушки в зонах О и М пронизывающий ее магнитный поток изменяется. И в ней наводится ЭДС, пропорциональная величине изменения магнитного потока. Для усиления сигнала, выходящего с катушки, в нее помещен сердечник, изготовленного из материала с высокой магнитной проницаемостью (рис. 3). Сигнал со сканирующего устройства поступает на записывающее устройство, где фиксируется зависимость ЭДС от времени. Информация сохраняется в электронном записывающем устройстве (рис. 2) например вольтметра FLUKE, находящемся внутри крутящего элемента. Вид сигнала поступающего на записывающее устройство будет иметь вид (рис. 4):

Рис. 4. Вид сигнала, получаемого с трубчатого чувствительного элемента.

Из закона электромагнитной индукции Фарадея и закона Ома для участка цепи получим соотношение (2):

£--= i(t)R (2)

di

Разделяя переменные в (1) и проводя интегрирование в пределах от начального времени t0 до конечного tn, подставляя результат в соотношение между магнитным потоком Ф и электромагнитной индукцией B получим (3):

В = — =——Сп i(t)dt (3)

Sn Sn Jt0 v v c d2

где = я — – площадь поперечного сечения катушки, 4

n – число витков катушки, R – внешнее сопротивление.

Эта операция может быть осуществлена с помощью обычного интегрирующего устройства или с помощью ЭВМ. Исходя из соотношения (3) возможно определение локальной магнитной индукции трубчатого чувствительного элемента.

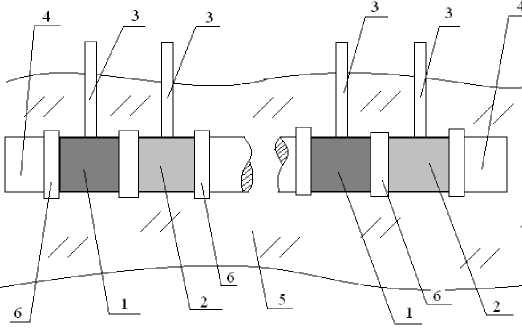

Апробация более простого варианта измерительной линии проведена в динамически напряженной зоне, расположенной в Тюменском районе недалеко от поселка Муллаши и на территории Губкинского газового месторождения [3, 5]. На опытном геодинамическом полигоне были заложены две измерительные линии, состоящие из 4 опор, выполненных из швеллеров, 4 измерительных датчиков. Принципиальная схема измерительной линии представлена на рис. 5. Она состоит из трубы (4) в которую вкручены два чувствительных трубчатых элемента (1, 2), к каждому из которых перпендикулярно подведены направляющие в виде полиэтиленовых трубок (3), благодаря ним осуществляется доступ к датчикам под слоем земли (5). Одна из пластмассовых трубок подведена к датчику для возможности измерения магнитного пьезоэффекта (2), вторая для определения деформации в режиме магнитоупругой памяти (1). Градуировка обоих типов датчиков производилась в лабораторных условиях на базе кафедры «ФМД» ТюмГНГУ.

Методика измерений и обработки данных приведена ниже. Датчик трехкомпонентного магнитометра МЦ 3.003 фиксируется в полиэтиленовой трубке, таким образом, чтобы x-координата напряженности магнитного поля рассеяния Нх , была направлена вдоль оси измерительной линии.

Рис. 5. Принципиальная схема экспериментальной измерительной линии: 1 – датчик деформации на основе магнитоупругой памяти; 2 – датчик деформации на основе пьезомагнитного эффекта; 3 – направляющие полиэтиленовые трубки; 4 – основной массив трубы; 5 – грунт; 6 – крепление.

Время, сутки

Измерительная линия 2

Магнитоупругая память, | H |. Измерительная линия 1

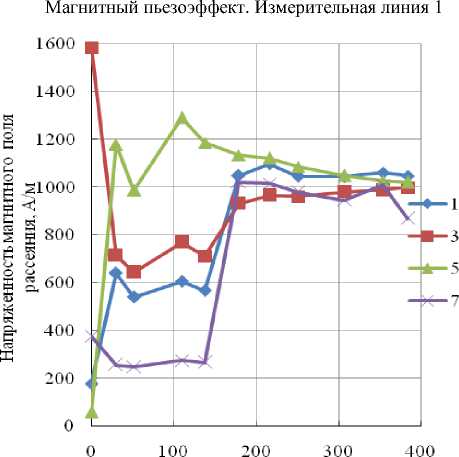

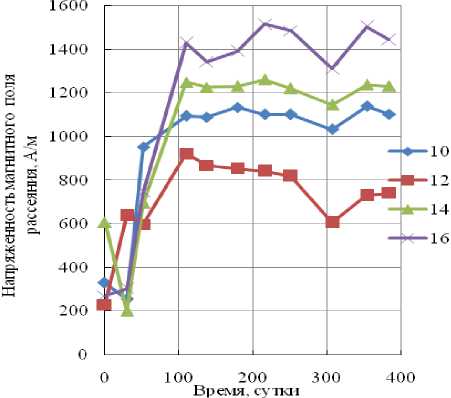

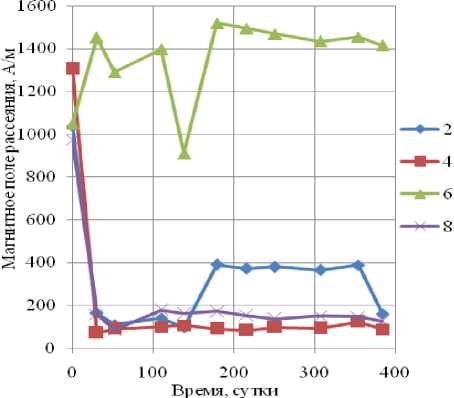

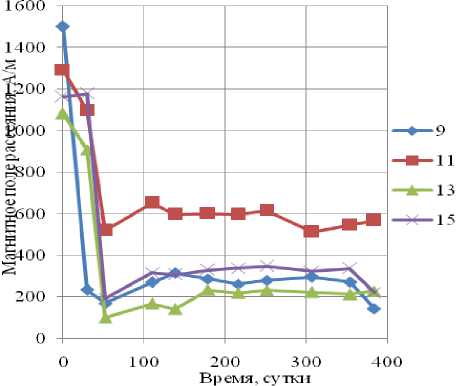

Измерения напряженности магнитного поля рассеяния для каждого из датчиков фиксируются 6 раз, усредняются, и производится поправка на предварительно замеренное магнитное поле рассеяния земли. Испытания проводились в период с ноября 2009 г., по март 2011. Результаты приведены на графиках рисков 6, 7. Кроме того, на графиках рисунка 6 представлены результаты временного мониторинга напряженности магнитного поля рассеяния для каждой из зон.

Из опытов видно, что датчики, выполненные по принципу магнитоупругих явлений, обладают высокой чувствительностью и позволяют определять деформацию в режиме памяти без присутствия измерительной аппаратуры. По показаниям пьезомагнитных датчиков видно, что сама измерительная линия испытывает значительные растягивающие напряжения, связанные с термическим сжатием стали относительно грунта при его промерзании. Можно обратить внимание на синхронность показаний обоего рода датчиков.

Измерительная линия 2

Рис. 6. Мониторинг напряженности магнитного поля рассеяния каждой зоны ЛН измерительной линии.

Недостатком такого рода измерительных линий является съем сигнала с помощью стыковки направляющих трубок, которые могут быть смещены при движении грунта. Предлагаемый вариант ИЛ лишен этого недостатка.

Выводы:

-

1. Показана работоспособность и высокая чувствительность магнитоупругих преобразователей механических напряжений работающих как в режиме памяти, так и в режиме on line.

-

2. Предложен вариант трубчатой измерительной линии, где съем информации о локальных деформациях осуществляется с помощью внутреннего сканирования магнитным преобразователем.

-

3. Рассматриваемая измерительная линия может быть применена для мониторинга грунта для подготовки строительства ответственных зданий и сооружений, для мониторинга деформации зданий и сооружений.

-

4. Линией можно пользоваться для контроля величин локальных деформаций, предшествующих землетрясению.

Список литературы Контролирующие устройства деформаций грунта и строительных конструкций

- Радченко А.В., Мартынов О.С., Матусевич В.М.Динамически напряженные зоны литосферы активные каналы энергомассопереноса.-Тюмень: ТДП, 2012. -Том 2. -256 с.

- Новиков В.Ф., Бахарев М.С. Магнитная диагностика механических напряжений в ферромагнетиках. -Тюмень: Вектор Бук, 2001, 198 с.

- Новиков В.Ф., Муратов К.Р., Рогалева Е.В. и др. Измерительная линия для мониторинга деформаций грунта в динамически напряженных зонах//II Нефтегазовый сервис. Западная Сибирь. Сборник материалов. -Тюмень, 2011. -С. 12.

- Патент РФ.№ 2446385 от 27.03.2012 г. Авторы: Новиков В.Ф., Радченко А.В., Евко В.П.Способ измерения деформации и устройство для его осуществления.

- Радченко А.В., Васильев Ю.В., Мимеев М.С. Особенности Губкинского геодинамического полигона и получаемые данные о деформации поверхности месторождения по результатам геодезических измерений, полевых исследований и материалов разработки пласта ПК1//Академический журнал Западной Сибири. -2012. -№ 4. -С. 14-16.