Контуры постиндустриального общества: взаимодействие региональных социально-экономических систем в виртуальном пространстве

Автор: Новиков Владимир Сергеевич

Журнал: Научный вестник Южного института менеджмента @vestnik-uim

Рубрика: Горизонты новой экономики

Статья в выпуске: 2 (6), 2014 года.

Бесплатный доступ

В материалах статьи автором предпринята попытка анализа существующих моделей взаимодействия региональных социально-экономических систем в пространстве региона. Акцентируется внимание на постиндустриальном обществе, особенностях информатизации общественной жизни, частичной (или полной) виртуализации экономической деятельности предприятий регионов РФ.

Региональная экономика, социально-экономические системы, трансрегиональное пространство, виртуальная экономика, постиндустриальное общество, знания, экономические ресурсы

Короткий адрес: https://sciup.org/14338712

IDR: 14338712 | УДК: 65.01

Текст научной статьи Контуры постиндустриального общества: взаимодействие региональных социально-экономических систем в виртуальном пространстве

Несомненен тот факт, что рубеж конца XX в. (1985-2000 гг.) – начала XXI в. (2001-2014 гг.) привнес в жизнь людей новый поворот их социально-экономической деятельности. С появлением информационных технологий, инфраструктуры виртуальных взаимодействий, виртуальных систем обслуживания произошли кардинальные изменения в устройстве функционирования всех типов рынков. В связи с этим произошли изменения в отношениях прав собственности, юридических особенностях работы предприятий, формирования и развития партнерских отношений, ведения бизнеса в цепи «производитель – потребитель». Рубеж ве- ков показал новые масштабы и горизонты работы в сосуществовании территориальных границ континентов, государств, регионов, округов и муниципалитетов.

Принципиально важно понять и реализовывать в дальнейшем новые региональные «законы» и правила возникшие под действием виртуальной экономики (информационной, сетевой). Актуализируется вопрос взаимодействия региональных социально-экономических систем (в авторском рассмотрении, социально-экономическая система – это целостная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений по поводу распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов, производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг) в трансрегиональном пространстве.

В рамках обозначенной проблематики открывается новый горизонт понимания происходящих изменений при взаимодействии региональных социально-экономических систем; это открывает контуры постиндустриального общества. Первым ввел в обиход термин «постиндустриальное общество» американский ученый Д. Белл в 1959 г., обозначив новейший этап рыночной экономики. Д. Белл отождествляет категории «рыночная экономика» и «экономическая система», говоря как об экономической системе как о системе будущего, основополагающей характеристикой которой является преобразование и перестройку знаний в базовый экономический ресурс развития всего человечества на всех континентах [8]. Чтобы обстоятельно представить характеристику постиндустриального общества, выделим его принципиальные особенности:

– разработка и освоение большого массива знаний, через масштабные НИОКР, и как следствие ускоренное освоение результатов полученных знаний и НИОКР в деятельности социально-экономических систем на территориях отдельных регионов;

-

– распространение образованности людей на всех континентах, постановка образования наций в ранг нескончаемого ресурса отдельных государств;

-

– информатизация всей жизни общества и деятельности социально-экономических систем на рынке;

-

– либерализация социально-экономической деятельности, основанная на снижении вмешательства государства в хозяйственную жизнь;

– интеграция и глобализация деятельности социально-экономических систем в трансрегиональном пространстве; в результате которых для большого числа социально-экономических систем глобальное экономическое пространство стало единым рынком, для многих социально-экономических систем – единым рынком был принят их регион земного шара, для еще большего числа социально-экономических систем – экспорт и импорт товаров и услуг, экономических ресурсов стал не эпизодом, а целью финансово-экономической деятельности.

Максимально проявляются признаки постиндустриального общества в развитых странах и ведущих мировых державах. В России тенденции постиндустриального общества обозначены как:

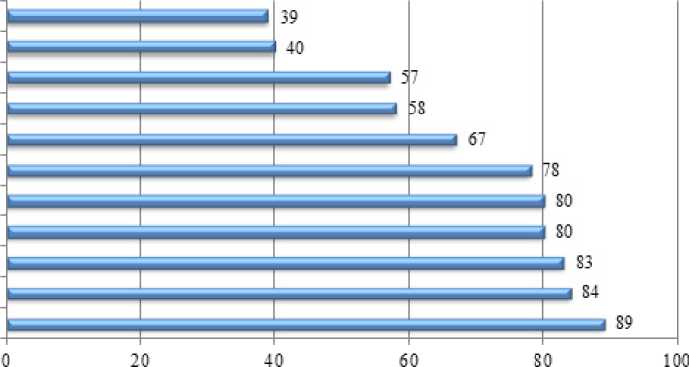

Во-первых, формированием и развитием сетей информационных технологий, масштабная компьютеризация и применение всех форм мобильной связи в социальной и экономической жизни общества (например, посредством реализованной программы Правительства России «Электронная Россия 2001-2010 гг.»). За 2004-2014 гг. количество пользователей сети Internet в России выросло, по оценкам специалистов аудитория сети Internet увеличивается на 50% ежемесячно, а количество сайтов удваивается каждые 53 дня; рис. 1 [7]. По результатам исследования фонда «Общественное мнение» на 2013 г. доля активной российской интернет – аудитории (выходящие в сеть Internet хотя бы раз за сутки) составляет 57% (53,2 млн. чел.). Ежегодное увеличение прирост Internet-пользователей, выходящих в сеть Internet (входящих минимум 1 раз в месяц), составил 9%, а суточная аудитория равна 14%[6].

Во-вторых, возрастанием уровня образованности населения уровня образования, повышение качества всех уровней образования в РФ;

Бразилия Китай Россия Италия Испания

США

Япония

Франция Германия

В елико бртанпя Австралия

Рисунок 1. Проникновение Интернета в странах, % от населения

В-третьих, деформированием структуры производства / потребления за счет увеличения доли рынка услуг (терциаризация экономики). Стоит отметить, что рост сектора услуг в начале 90-х гг. и его преобладание на товарным производством в структуре ВВП.

Включение российского экономического пространства к процессам постиндустриального общества создало предпосылки для информатизации общественной жизни и виртуализации отдельных процессов, формирования и развития социальноэкономических систем на основе технологических инновационных систем работы и обслуживания потребителей на уровне отдельных регионов.

Говоря о генезисе моделей взаимодействия региональных социально-экономических систем в трансрегиональном пространстве, на наш взгляд, нельзя оставить без внимания, а лучше взять за основу теоретические разработки А. Леша [4;9], касающиеся пространственно-экономического размещения ресурсов и социально-экономических систем на отдельных территориях. В своих экономических исследованиях А. Лёш насыщает модели взаимодействия региональных социально-экономических систем всем разнообразием инструментов макроэкономики. Автор определяет размещение социально-экономических систем в условиях конкуренции, когда предпочтение в местоположении определяется не только склонностью каждой социально-экономической системы к максимизации прибыли, но и к увеличению числа социально-экономических систем, заполняющих все рыночное пространство. Именно А. Лёш доказал оптимальность гексагонального размещения социально-экономических систем (основа которых вершины правильных шестиугольников).

Однако в нашем исследовании приоритет отводится виртуальным формам экономической деятельности и сетевого взаимодействия посредством Internet-технологий. Учитывая этот аспект модель взаимодействия региональных социально-экономических систем, предложенная А. Лёшом, с одной стороны, несколько не коррелируется с моделью виртуальных взаимодействий на уровне региональных социально-экономических систем, с другой стороны, нельзя не согласиться с утверждением А. Лёша, что любая экономическая переменная привязана к определенной точке регионального пространства. Соответственно, любая реализуемая технология (в т.ч. виртуальная и Internet-технология и др.), направленная на преобразование ресурсов отдельных регионов и их территорий, получение доходов и извлечение прибыли относится к определенной точке регионального пространства.

Состояние экономического равновесия регионального пространства (затраты / доходы, прибыль / рентабельность, использование ресурсной базы), по А. Лёшу, характеризуется следующими условиями:

-

1) месторасположение социально-экономической системы располагает максимально возможными преимуществами для цепи «производитель – потребитель»;

-

2) социально-экономические системы размещаются так, что инфраструктура и территория целиком используется и преобразуется;

-

3) наличествует равенство цен и издержек (отсутствует избыточный доход);

-

4) все существующие рыночные сферы имеют минимальный формат и размер (форма шестиугольника);

-

5) особенности рыночных сфер определяют линии безразличия (изолиниям). А. Лёш в таком случае говорил, что обеспечивается устойчивость обнаруженного равновесия.

Важной составляющей общей модели взаимодействия региональных социально-экономических систем является исследование процессов создания и распространения инноваций или общепринятая категория «диффузия инноваций» (по Т. Хегерстранду). Диффузия, понимаемая как распространение или рассеивание в региональном пространстве социально-экономических инноваций (организационного опыта, инновационных видов товаров и услуг, технологий и т.п.), Т. Хе-герстрандом, представлялась в трех видам: 1.) диффузия расширения (инновация заслуживает общественное признание); 2.) диффузия перемещения (распространение в пространственном направлении); 3.) диффузия смешанного типа, расширения и перемещения. Генерация инноваций происходит 4 стадиями: возникновение, внедрение, накопление и насыщение. Теория диффузии инноваций, предложенная Т. Хегерстрандом показывает волновой характер диффузии и генерации нововведений. В содержательном отношении эта теория схожа с теорией больших циклов («длинных волн») российского экономиста Н.Д. Кондратьева [11].

Мы согласимся с Л.И. Лопатниковым [5], что модели экономического взаимодействия – это экономические модели народного хозяйства, которые можно рассматривать как социально-экономические системы, результативность работы которых достигается за счет согласования целей государственной власти (выражающего интересы общества как единой системы) и интересов некоторых хозяйственных подсистем (это могут быть и социальные группы). Координация и согласование происходит за счет работы хозяйственного механизма, в част- ности в реализации соответствующих экономических стимулов и преференций.

Модели экономического взаимодействия реализуют композиционных подход к построению и функционированию национального плана. Таким образом, можем утверждать, что такие системы моделей, содержащие в себе объединяющие механизмы выбранных хозяйственных подсистем (обладает собственным локальным критерием рациональности и оптимальности допустимых целей), а также отдельные координирующие инструменты и средства (технологические и ресурсные особенности, правила баланса соприкосновения между подсистемами).

В настоящее время теоретические разработки региональной экономики и в том числе межрегиональных экономических взаимодействий синтезирует отдельные теории размещения производства (и факторов), определяет межрегиональные экономические связи, распределительные экономических отношений и их управления. Теория региональной экономики применяет результаты теории общего экономического равновесия и международной экономической интеграции. Базой и математическим аппаратом обозначенной теории являются теории корпоративных игр, группового выбора, многоцелевая оптимизация и т.д. Несомненно, что нельзя не учитывать соподчиненность теорий межрегиональных и международных экономических взаимодействий [5].

Отметим, что реализация предпринимательских усилий в управлении социально-экономическими системами на уровне региона (в т.ч. производственных усилий в виртуальном пространстве; учитывая и реализуя технологические инновации, ресурсный потенциал НИОКР региона) при помощи существующей инфраструктуры региональной экономики – это и есть новая форма реализации предпринимательских усилий для завоевания совершенного нового типа рынка – виртуального, с подчинением всех информационных и технологических ресурсов и всей виртуальной инфраструктуры.

Системы в региональной экономике могут быть классифицированы по особенностям, главными из которых показывает роль человека в системе. Определяют 2 класса систем: социальноэкономические и технические системы. В основе функционирования исследуемых нами социальноэкономических систем лежат процессы и технологии, совершаемые при помощи компьютеров, сети Internet-сети и Internet-технологий.

Абстрактные системы (AS) являются умозрительным представлением типов и моделей материальных систем, которые делятся на описательные

/ логические и символические / математические. Следовательно, логические системы как следствие дедуктивного или индуктивного суждения материальных систем можно рассматривать как совокупность представлений о структуре, об основных закономерностях состояний и о динамике экономических систем. Кибернетические (KS), или управляющие системы – системы, с помощью которых изучаются процессы управления в технических, биологических и социальных системах. Центральным понятием здесь является информация – средство воздействия на поведение системы. KS позволяет предельно упростить трудно понимаемые процессы управления в целях решения задач исследования проектирования[12].

Исследователи А. Холл и Р. Фейджин в своих работах на основании собственного определения системы приводят следующую классификацию систем. Если изменение в каждой отдельной части системы вызывает изменение всех других частей и в целой системе, то в этом случае система является целостной (integral) (IS). Если изменение каждой части системы не вызывает изменение других частей, то система называется суммарной (skopeing) (SS)[1].

И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин предлагают классификацию системных объектов, опираясь на которую можно выделить обоснованно тот класс систем, который является специфическим для системных исследований и отличает эти последние от других направлений развития научного познания. По-видимому, классификация систем вряд ли может рассматриваться как самостоятельная задача, выдвинутая безотносительно к предмету и целям исследования. Поэтому приведенные различные типы систем, указанные авторы не считают исчерпывающими и единственно возможными. Отметим, гибкая адаптивность к выполнению команд социально-экономической системы (СES) основана на том, что элементы подсистем функционируют через отсутствие однозначной детерминации в поведении элементов подсистем [2;10].

Рассмотрев сущность понятия системы, свойства, признаки, виды и классификации систем, предложенные различными авторами, выделив в этой классификации социально-экономическую систему, мы определили виды экономических систем в общей структуре. Поскольку СES обладает признаками и свойствами многих видов систем, ей найдено место в разных классификациях, каждая из которых может оказаться полезной при выборе методов моделирования CES. Это позволило нам доказать, что, например, виртуальное предприятие является социально-экономической системой, развивающейся в соответствии с поставленной целью.

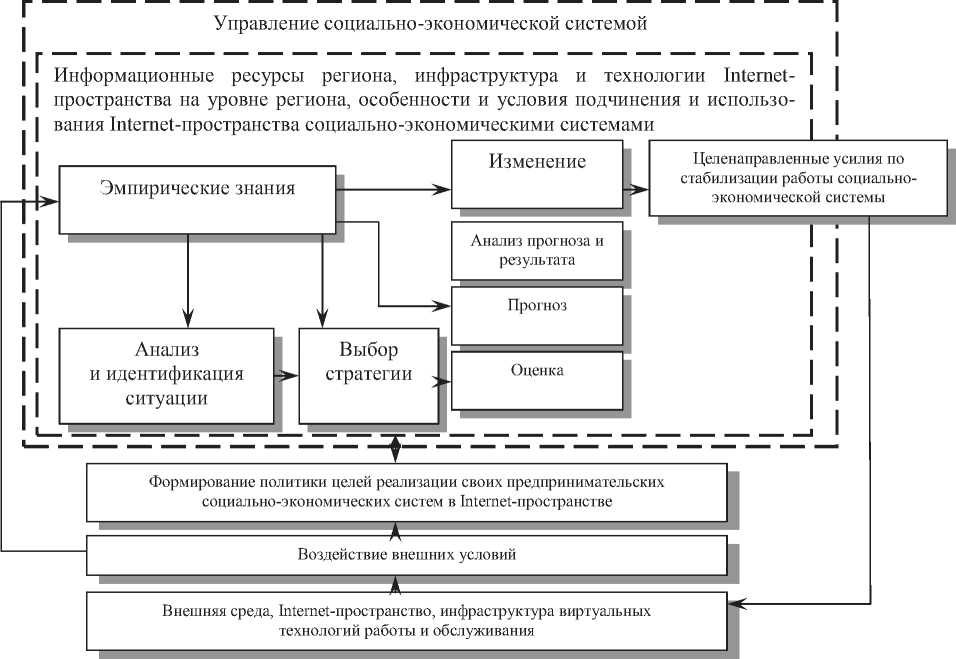

Рисунок 3. Модель системы взаимодействия виртуального предприятия и внешней среды

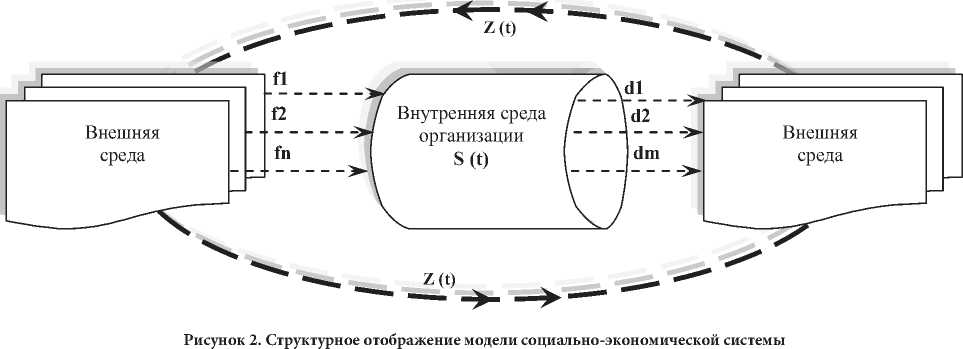

На основании вышесказанного дадим определение виртуального предприятия с точки зрения объекта управления. Виртуальное предприятие – это структурированная с заданной целью социально-экономическая система, ориентированная на развитие отдельной составной части уровня иерархии CES с учетом формирования других составных элементов данной системы и влияния внешней среды. Для исследования виртуальных предприятий пригодны методы исследования, используемые для этих классов систем. Таким образом, используя систем- ный подход как способ мышления по отношению к виртуальному предприятию и управлению, дадим схематичное представление структурной модели социально-экономической системы как открытой системы на рис. 2[13].

В графическом представлении n различных входов системы, которые описываются величинами f1, f2, …, fn – получаемая из внешней среды, информация, капитал, человеческие ресурсы, материалы; m различных выходов, характеризуемых величинами d1, d2, …, dm – продукция и (или) услуги; S(t) – функция организации, которая зависит от времени; Z(t) – ситуация неопределенности внешней среды, с наличием фактора времени.

Особенно значительно возросла роль информационных систем и моделей с появлением Internet-сети. Internet-сеть и информационные технологии стали существенным фактором для социально-экономической системы региона в целом, что потребовало пересмотра целого ряда постулатов организационной структуры и бизнес-страте-гий крупных предприятий.

На рис. 3 представлена система взаимодействия виртуального предприятия и внешней среды; обратная связь может быть как отрицательной, так и положительной.

В современных социально-экономических отношениях присутствует отрицательная обратная связь, которая подразумевает прогнозируемое равновесие между ценовыми уровнями, установленными производителями, и контролируемыми ими сегментами рыночных границ. Такие особенности способствуют стабилизации экономики и ее отраслей, так как любые существенные изменения компенсируются ими же порожденными следствиями.

При положительной обратной связи (POS) незначительные преимущества одного виртуального предприятия перед конкурентами увеличиваются, фиксируются и приводят к монополизации рыночного существования предприятия. Такие особенности становится сегодня более заметными и не обратимыми. Наиболее четко POS обнаруживается в развивающейся индустрии инновационных разработок и high-tech и постепенно распространяет своё влияние на все отрасли экономики. Механизм POS обладает непосредственным отношением к функционированию любого виртуального предприятия. Полученные при этом дивиденды вновь переливаются в производство продукции и услуг, что обеспечивает условия дальнейшего увеличения и наращивания коммерческой деятельности в виртуальном пространстве.

Таким образом, рост стоимости знаний в век постиндустриального общества и информацион- ную эпоху приводит, в частности, к возрастанию значения и стоимости информационной системы предприятия, которая становится одним из ключевых и базовых элементов его конкурентоспособности. Формируя и развивая свои информационные системы и стандартные протоколы обмена информацией, предприятия через Internet не только конкурируют друг с другом, но могут вступать и во взаимодействие ради достижения обоюдной выгоды, например, предоставления услуг, осуществления операции купли-продажи или совместного проекта.

Список литературы Контуры постиндустриального общества: взаимодействие региональных социально-экономических систем в виртуальном пространстве

- Бир С. Кибернетика и менеджмент. М.: Изд-во «УРСС». -2006. -С. 280.

- Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М.: Изд-во «Наука». -1973. -С. 270.

- Вяткин В.Н. Организационное проектирование хозяйственных комплексов. -М.: Экономика. -2002. -С. 325.

- Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление. -М.: Изд-во «ЮНИТИ-ДАНА», 2002. -239 с.

- Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. -5-е изд., перераб. и доп. -М.: Изд-во «Дело», 2003. -520 с.

- Новиков В.С. Фактологическое исследование сферы интеллектуальных услуг в аспекте виртуализации и информатизации современной России//Экономика и предпринимательство. 2013. № 5 (34). С. 560-565.

- Новиков В.С., Шершунова Н.В. Виртуальные системы обслуживания -новый инструмент оказания услуг потребителям//Экономика и предпринимательство. 2013. № 11-2 (40-2). С. 286-291.

- Организационные структуры управления производством./Под. общ. ред. Б.З. Мильнера. М.: Изд-во «Экономика». -2001.

- Паринов С. Информационная концепция микроэкономического взаимодействия. -1996.

- Садовский В.Н. Методологические проблемы исследования объектов, представляющих собой системы. -Социология в СССР, т.1, М.: Наука. -1965.

- Хегерстранд Т. Диффузия инноваций как пространственный процесс. -1953.

- Холл А.Д., Фейджин Р.Е. Определение понятия системы. -Исследования по общей теории систем. М. -1969.

- Novikov V.S. System management model based on the design SWOT-matrix and quality management system for energy complex enterprise//Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2010. Т. 102. № 1. С. 183-188.