Контуры совершенства: эволюция техник и результаты изоляции лёгочных вен с новым криобаллоном

Автор: Вирстюк Ю.В., Шугушев З.Х.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Обзоры литературы

Статья в выпуске: 1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Фибрилляция предсердий (ФП) является одной из наиболее распространенных форм аритмий, затрагивающей около 1-2% населения. Ожидается, что в ближайшие десятилетия ее распространенность заметно увеличится ввиду старения населения. ФП оказывает негативное воздействие на качество жизни и сердечную функцию, увеличивая риск смерти. Катетерная абляция стала ключевым методом лечения ФП, особенно для достижения электрической изоляции легочных вен. Хотя традиционная радиочастотная абляция (РЧА) остается распространенной, в последние годы широкое внимание привлекла технология однократного холодового воздействия с использованием криобаллонов.Представлен анализ современных подходов к диагностике и криобаллонной абляции при ФП, а также рассмотрены данные, касающиеся применения новых криобаллонных систем. Акцент сделан на сравнении технологий Arctic Front и PolarX, включая различия в компонентах и методах применения. Описаны различные подходы к абляции, включая прямой подход, метод «хоккейная клюшка», метод pull-down и метод pull-away, с фокусом на их клиническую эффективность и снижение риска повреждения диафрагмального нерва.Исследованы ключевые отличия между системами криоабляции, влияющие на клинические исходы. Делается вывод о важности переоценки навыков и практик при внедрении новых технологий, что позволит достичь наибольшей эффективности и безопасности лечения пациентов с ФП. Дальнейшие исследования и постоянное обучение специалистов считаются необходимыми для улучшения результатов лечения и понимания новых технологий в области катетерной абляции.

Фибрилляция предсердий, катетерная абляция, криобаллонная абляция

Короткий адрес: https://sciup.org/140309987

IDR: 140309987 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_1_98

Текст обзорной статьи Контуры совершенства: эволюция техник и результаты изоляции лёгочных вен с новым криобаллоном

Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее частой формой аритмии, оказывающей значительное влияние на заболеваемость и смертность среди населения, с обхватом примерно 1–2% населения планеты, и предполагается, что в ближайшие 50 лет ее распространенность удвоится из-за старения населения [1]. Одним из популярнейших методов для контроля ритма при ФП является изоляция легочных вен (ИЛВ). Ряд рандомизированных клинических исследований подтвердил, что ИЛВ безопасен как терапевтический метод и превосходит антиаритмические препараты, особенно в плане улучшения симптомов, физической работоспособности и общего качества жизни пациентов [2; 3]. Первые сведения о применении ИЛВ с использованием криобаллонных технологий появились в 2007 г. [4]. С тех пор было приложено множество усилий для разработки усовершенствованных технологий, направленных на повышение эффективности и долговечности изоляции. В настоящее время первая система криотерапии, Arctic Front (Medtronic, Миннеаполис, Миннесота, США), достигла своего четвертого поколения [5]. Кроме того, в 2020 г. была представлена новая система криотерапии, PolarX (Boston Scientific, Мальборо, Массачусетс, США), что свидетельствует о постоянном движении вперед в этой области [6–9].

Технология Single-Shot и криобаллонная абляция

На сегодняшний день комбинированное использование радиочастотного (РЧ) катетера и трехмерной электроанатомической системы картирования представляет собой наиболее распространённый метод абляции при ФП. Однако проблема обеспечения эффективной и длительной ИЛВ в процессе РЧА остаётся актуальной и вызывает значительные трудности в клинической практике, применение метода «точка за точкой» по-прежнему представляет собой значительную сложность, даже для высококвалифицированных специалистов в данной области. Несмотря на внедрение современных технологий, таких как трехмерное омниполярное картирование и методики, основанные на анализе силы контакта и локального импеданса, трудности в реализации этого подхода продолжают сохраняться, процесс обучения и формирования необходимых навыков в области РЧА требует значительного времени и усилий. В стремлении упростить процедуру абляции и обеспечить её максимальную эффективность в изоляции легочных вен разработаны различные системы, основанные на принципе «однократного воздействия». Среди них наибольшее количество исследований связано с системой криобал-лонной абляции. Так одним из важнейших исследований последнего времени является сравнение прогрессии ФП после проведенной криаоабляции и медикаментозной терапии [10], которое показало преимущество крио процедуры по борьбе за удержание синусового ритма в долгосрочной перспективе.

Компоненты систем для криоабляции. Что общего и где разница?

Обе системы можно разделить на 5 основных составляющих. 1. Газовый баллон с жидкой закисью азота, который обеспечивает хранение и последующую подачу хладагента в жидком состоянии к криоаппликатору, находящемуся на конце катетера. Фактически, отличия между системами минимальны. Однако система Smart Freeze от компании Boston Scientific позволяет использовать баллоны с увеличенной вместимостью, что снижает необходимость в их частой замене; 2. FlexCath Advance и POLARSheath являются однонаправленными, управляемыми интродьюсерами. Первое различие между этими устройствами заключается в их диаметре: FlexCath Advance обладает размером 12 Fr, тогда как размер POLARSheath составляет 12,7 Fr. Второе различие заключается в архитектурных особенностях перехода: у FlexCath наблюдается ступенчатый переход внешней оболочки на внутренний дилататор, что отличает его конструкцию от POLARSheath. Третье и наиболее значительное различие, особенно в практическом применении, заключается в максимальном угле отклонения конца интродьюсера. Устройство POLARSheath позволяет достигать угла отклонения в 155 градусов, в то время как максимальный угол для FlexCath составляет 135 градусов. Это различие предоставляет хирургу расширенные возможности и более широкий спектр манипуляций при работе с комплексной анатомией, в частности, в области отходящих легочных вен (ЛВ) из левого предсердия (ЛП). Такая конструкционная особенность может существенно влиять на выбор инструментария, особенно в контексте сложных процедур, требующих высокой степени маневренности и точности.

В дополнение к большей подвижности POLARSheath обладает разными уровнями жесткости, распределенными по длине интродьюсера, от более жесткого проксимального конца, до более мягкого дистального конца, что в свою очередь предоставляет высокую степень поддержки. В комплексе такое строение интродьюсера и увеличенный угол отклонения способствует лучшему контакту баллона в нижней части антрума легочной вены. Также это позволяет снизить потребность в более низкой транссептальной пункции, облегчая позиционирование баллона, все это в комплексе приводит к более плотному концентрическому контакту в устье ЛВ и последующему равномерному распределению повреждающего агента и созданию качественной изоляционной линии [11]; 3. Баллонные катетеры (БК) POLARx и Arctic Front Advance имеют как ряд схожих черт, так отличия которые влияют на их использование в реальной клинической практике. Оба устройства доступны в размере 28 мм, но Arctic Front Advance дополнительно предлагает размер 23 мм, который менее распространен в клинической практике. Так же появились ключевые различия в подготовке БК для криоабляционной процедуры. БК Arctic Front требует нагрева до температуры тела перед тем, как его можно будет заполнить воздухом, что может ограничивать возможность выполнения определенных подготовительных манипуляций. В отличие от него, система POLARx позволяет надувать БК вне организма. Этот метод предоставляет возможность устранения пузырьков воздуха, возникающих в складках БК, перед его введением в интродьюсер. Созданный из уникального термопластического материала, БК POLARx легче создает более плотный контакт с антрумом ЛП, при приложении меньшего силового воздействия, что упрощает создание окклюзии ЛВ, но в свою очередь при приложении чрезмерной силы на БК, это его черта может привести к более легкой деформации баллонного катетера и в последующем нарушении равного потока газа в баллон. Так же ввиду большей податливости БК, есть большая вероятность спозиционировать его в устье вены, а не антрально, при применении чрезмерного усилия при его позиционировании. Следующее существенное различие заключается в том, что БК Arctic Front Advance достигает полного диаметра в 28 мм лишь после начала процесса замораживания [12]. В свою очередь, БК POLARx оборудованный датчиком давления, следящим за внутренним давлением, обладает стабильным размером, формой и жесткостью на протяжении всего процесса заморозки. Стабильность давления на начальном этапе криоабляции и среднее давление в ходе процедуры влияют на взаимодействие баллона с тканью и, следовательно, на эффективность абляции. БК Medtronic, для достижения терапевтического эффекта, работает с давлением около 20 фунтов на квадратный дюйм после резкого увеличения потока хладагента уже после начавшегося этапа заморозки [13].

В свою очередь БК POLARx поддерживает постоянное давление до 20 фунтов на квадратный дюйм на протяжении всего процесса заморозки. Благодаря непрерывному контролю и регулированию внутреннего давления баллон сохраняет неизменный размер от момента надувания до абляции и предотвращает возможный эффект выскакивания баллона из устья ЛВ. Так в исследовании, охватывающем 25 случаев, использование БК POLARx не привело к возникновению феномена выскакивания, тогда как в 4 из 22 случаев, где применялся БК Arctic Front Advance он наблюдался. Так же важным показателем является то, что баллонный катетер POLARx способен достигать более низких минимальных температур по сравнению с БК Arctic Advance [14]. А также баллону POLARx нужно больше времени для оттаивания. В конце этапа заморозки оба баллона автоматически сдуваются, при достижении показателей на температурном датчике в 20 °С [15]; 4. Катетер для регистрации сигналов из устья легочной Medtronic Achieve Advance петлей представляет собой петлю диаметром 25 мм на дистальном конце баллона. В отличие от него, катетер Boston Scientific POLARMAP имеет непрерывный нитиноловый сердечник, а провода электродов обладают индивидуальной изоляцией; 5. Криоконсоль SmartFreeze от Boston Scientific была усовершенствована с упором на повышение безопасности и эффективности. Был добавлен датчик движения диафрагмы, фиксирующийся на коже, чтобы отслеживать движения живота и служит дополнительным инструментом для мониторинга активности диафрагмального нерва. Это обеспечивает гораздо более точные и объективные показания по сравнению с традиционным методом, когда оператор просто кладёт руку на живот во время абляции. Вдобавок, консоль оборудована различными таймерами, фиксирующими параметры абляции, которые автоматически корректируют процесс в зависимости от цифр, которые они зафиксировали, так, например, автоматическое изменение длительности процедуры абляции, в зависимости времени, затраченного для достижения полной изоляции (TTI).

От «базы» к реальной клинической практике

За все время применения криобаллонных катетеров для достижения ИЛВ можно выделить четыре основных метода абляции криобаллонным катетером (КБК): прямой подход, хоккейная клюшка, метод pull-down и метод pull-away.

Прямой подход Прямой подход используется, когда криобаллонный катетер на прямую, выходя из интродьюсера, закрывает устье ЛВ. Этот метод чаще всего применим для абляции верхних левых и правых легочных вен (ЛВЛВ и ПВЛВ), и иногда – для правых нижних легочных вен (ПНЛВ). Однако для нижних ЛВ, при использовании КБК Arctic Front, данный метод не рекомендуется использовать в качестве основного. Это связано с более плотным профилем катетера и сложностью в создании хорошего контакта между катетером

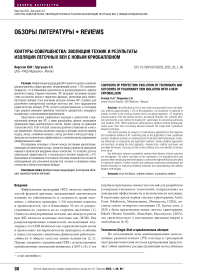

Рис. 1, 2. Ангиография окклюзии ЛВ при применении прямого подхода. Метод хоккейной клюшки и pull-down.

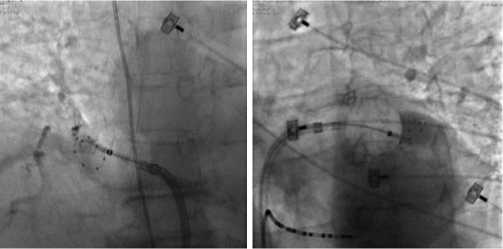

Рис 3. Ангиография окклюзии ЛВ при применении маневра «хоккейная клюшка».

и нижним полюсом ЛВ. В случае же с криобаллонным катетером PolarX, более мягкий профиль и больший угол сгибания системой доставки, позволяют в большем проценте случаев получить ИЛВ уже на этапе применения прямого подхода (Рис. 1, 2).

Метод хоккейной клюшки и pull-down

Метод, известный как «хоккейная клюшка», часто применяется в сочетании с техникой pull-down в контексте манипуляций с нижними левыми и правыми ЛВ. Перед проведением интервенционного вмешательства обязательным этапом является ангиография, целью которой является картирование каудальной ветви нижней ЛВ с использованием спирального катетера. В процессе раздувания катетера оболочка сначала изгибается вниз, а затем поднимается вверх, что обеспечивает расположение точки изгиба на уровне крыши ЛП. Затем КБ продвигается, улучшая контакт с нижней частью нижней ЛВ и придавая рентгеноскопическому изображению вид, напоминающий «хоккейную клюшку» (Рис. 3).

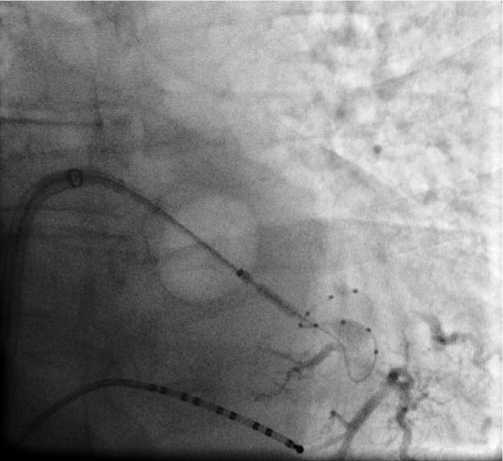

Рис 4, 5. Ангиография окклюзии ЛВ при применении маневра pull-down.

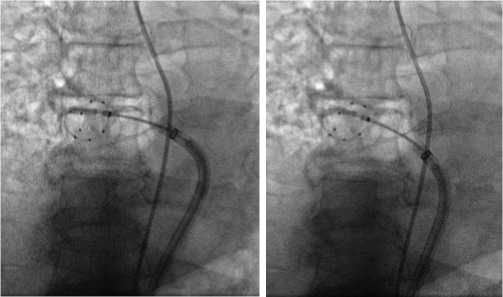

Рис 6, 7. Ангиография достижения окклюзии с использованием новой системы доставки и КБК.

Важно следить за тем, чтобы криобаллоны (КБ) не скользнуло в дистальную часть ЛВ. Управляющая оболочка должна быть сонаправлена со спиральным катетером. Для позиционирования КБ спиральный катетер осторожно отводится назад, чтобы улучшить визуализацию сигнала ЛВ без риска смещения КБ.

Если в области остается нижний зазор, метод хоккейной клюшки комбинируется с методом pull-down через 60 с (Рис. 4, 5).

В этот момент КБ уже заморожен к верхней части нижней ЛВ, что обычно приводит к дополнительному снижению температуры. Температура КБ тщательно контролируется в ходе замораживания. Если после выполнения маневра pull-down не удается достичь снижения температуры или ИЛВ (PVI) в течение 20 с, замораживание останавливается, и КБ переустанавливается. Метод pull-down также можно комбинировать с прямым подходом для верхних и нижних ЛВ. Тем не менее, использование данной комбинации вызывает сомнения в возможности достижения окклюзии 4 и 5 степени. Это, в свою очередь, приводит к недостаточной уверенности в обеспечении долгосрочной ИЛВ [16]. В свою очередь, применение КБК PolarX в сочетании с системой доставки POLARSheath, характеризующейся более эластичной оболочкой и увеличенным углом сгиба, значительно улучшает маневренность при манипуляции в ЛП. Это, в свою очередь, способствует повышению вероятности достижения необходимой степени окклюзии (Рис. 6, 7), что в дальнейшем играет важную роль в обеспечении долгосрочной ИЛВ (Рис. 8).

Метод pull-away

Метод pull-away применяется в ситуациях, когда существует повышенный риск паралича диафрагмального нерва (ДН) из-за близкого расположения КБ к этому нерву. На начальном этапе замораживания КБ подводит к устью ЛВ, что может привести к искажению анатомии ЛП и уменьшению расстояния между КБ и ДН. Поэтому, при замораживании КБ в правых нижних или правых верхних ЛВ, КБ следует отодвигать назад примерно через 60 с для увеличения расстояния между КБ и возможным ходом

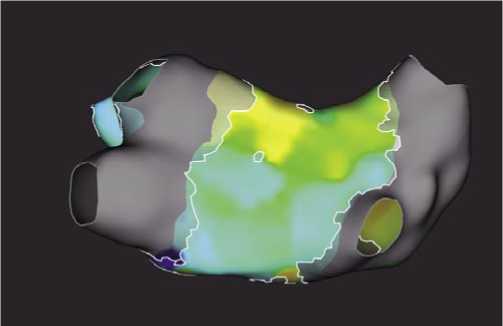

Рис 8. Изображение изоляции левых ЛВ после проведения высокоплотного картирования.

ДН [17]. Предложенная методика имеет как свои преимущества, так и недостатки. С положительной стороны, она позволяет уменьшить риск возникновения паралича ДН. Однако, с другой стороны, существует повышенный риск нарушения оклюзии, достигнутой до заморозки, что может негативно сказаться на эффективности нашей процедуры. Кроме того, для нового баллона в мировой практике пока нет публикаций, свидетельствующих о его безопасности и эффективности.

Заключение

В данном обзоре рассматриваются ключевые аспекты ИЛВ с применением КБК, предлагая практические подходы для улучшения эффективности обучения без ущерба для безопасности и клинических исходов, с особым акцентом на изоляцию нижних ЛВ. Успешное выполнение этой процедуры требует внедрения специфических маневров и мер предосторожности, способствующих достижению долгосрочной ИЛВ.

Следует отметить, что предложенные методы опираются на опыт крупного специализированного центра, который ежегодно выполняет более 300 процедур на каждой системе и обладает совокупным опытом проведения более 1000 криоабляционных процедур. Хотя для формулирования окончательных выводов необходимы

дальнейшие исследования, текущие наблюдения свидетельствуют о том, что некритический перенос опыта со старых систем может быть ошибочным. Эффективное применение новой системы криоабляции требует накопления нового опыта, включая переоценку традиционных процедурных навыков и адаптацию к уникальным особенностям системы.

В условиях быстрого прогресса в технологиях криоабляции интеграция ряда рекомендаций может существенно повысить клиническую успешность. Важным шагом является внедрение модульных программ обучения, которые акцентируют внимание на ключевых различиях в новой системе и включают практические сессии и симуляции. Это позволяет операторам приобрести уверенность в использовании КБК. Также необходимо разработать и внедрить стандартные операционные протоколы, подкрепленные эмпирическими данными, что способствует унификации подходов и повышению их эффективности. Стимулирование исследований, направленных на изучение долгосрочных результатов и безопасности новых методик, также играет решающую роль в выявлении потенциала для совершенствования и достижения более высоких стандартов лечения. Таким образом, принятие и адаптация к нюансам современной технологии криоабляции являются важными компонентами оптимизации клинических результатов. Постоянное образование и адаптация имеют решающее значение, и следует поощрять операторов к совершенствованию своих методов в соответствии с развитием систем криоабляции. Такой подход обеспечит пациентам наиболее эффективное и безопасное лечение, тем самым улучшая долгосрочные показатели успеха ИЛВ.