Копия и оригинал. К вопросу о художественно-историческом статусе "вторичного" произведения

Автор: Николаев Кирилл Алексеевич

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 2, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье на примере копии с оригинальной картины «Се Человек» мастерской нидерландского художника Яна Мостарта (из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина) рассматривается вопрос художественно-исторического статуса «вторичного» произведения. На основе этой картины поднимается проблема важности изучения копийного произведения, позволяющего судить о отдельных моментах бытования оригинала. Проведенные комплексные исследования картины позволили получить полноценные данные о технико-технологических особенностях и художественных приемах копииста, работавшего в конце XVIII - начале XIX в., по всей видимости, в рамках русской живописной традиции. Данное произведение заслуживает внимания как ценный исторический артефакт, фиксирующий состояние оригинала до реставрации. На примере этой работы возникает важная тема значимости старой копии в связи с историей бытования оригинального памятника. В то же время появление такого произведения в поле зрения эксперта позволяет вновь обратить внимание на важную роль тесного взаимодействия различных методов исследования - искусствоведческого, технологического и реставрационно-аналитического. Необходимо отдельно подчеркнуть значимость работы с документальными источниками, позволившими в данном случае обоснованно объяснить имеющиеся отличия в изображении копии и древнего оригинала. Таким образом, эта работа еще раз отмечает немаловажную роль многостороннего исследования копии как полноценного художественного произведения, являющегося в то же время документом своего времени. Учитывая непроясненность истории бытования музейной картины до 1862 г., ее долгое нахождение в течение XIX в. в стенах храма, где она использовалась в качестве иконы, особо интересен сравнительный анализ изобразительных особенностей копии и описания разновременных поновительских вмешательств, зафиксированных при реставрации картины в 1926 г.

Экспертиза, атрибуция, произведение живописи, нидерландская живопись, технико-технологические исследования, искусствознание, реставрация

Короткий адрес: https://sciup.org/170195686

IDR: 170195686

Текст научной статьи Копия и оригинал. К вопросу о художественно-историческом статусе "вторичного" произведения

Как показывает опыт, в процессе экспертизы произведений живописи нередко приходится сталкиваться с предметами копийного характера. Преимущественно это произведения, воспроизводящие оригиналы более или менее известных авторов, сопровождающиеся в течение своей жизни различными репликами и копиями. Как правило, выявить копийные черты произведения, если оригинал, как говорится, лежит не на поверхности, удается по формальным стилистическим признакам. Идентифицировать копию возможно при сравнительном анализе, когда известен оригинал, находящийся в какой-либо музейной коллекции, а время создания такого «повторения» по своим технологическим характеристикам уже на стадии визуального осмотра может быть отнесено к более позднему периоду. Отношение к подобным копиям неоднозначно. Но, однако, всегда есть исключения. Старая копия, возможно, даже и XIX в., отличающаяся качеством исполнения и выполненная с оригинала, то есть не по гравюре, может являться важным документально-иконографическим материалом. Проблема терминологии в отношении так называемой копии, авторского повторения или позднего неавторского подражания и статус такого вторичного предмета как объекта исследования неоднократно рассматривались в искусствоведческой литературе на протяжении всего ХХ в. Попытка комплексного подхода к этому вопросу в плане экспертизы была осуществлена еще 1988 г. в Сборнике научных трудов, изданном ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря1.

В нашей экспертной практике мы с той или иной степенью постоянства имеем дело с различными копиями, композициями, выполненными по мотивам оригинального произведения, и тому подобными вторичными воспроизведениями, а также откровенными имитациями. Чтобы однозначно атрибутировать такое произведение, – не только выявить протооригинал и правильно датировать его повторение, – необходимо провести комплекс исследовательских работ. Не всегда нужно использовать весь набор методов, подключая, например, рентгенографическое исследование. Бывает достаточно микроскопического осмотра картины, чтобы сделать определенные выводы об ее статусе. Именно прояснение статуса художественного произведения, определение его места в культурном контексте того или иного периода времени – одна из важных задач экспертизы, сочетающей методы исследований гуманитарных и точных наук. Важной в этом отношении является работа с источниками, насколько возможно глубокое изучение истории бытования оригинального произведения. Сравнительный и стилистический анализ однотипных по иконографии произведений, – как правило, это касается средневековой живописи, – часто позволяет делать предварительные весомые выводы о художественной и исторической роли исследуемого памятника. При этом, когда встает вопрос о датировке произведения, композиционно связанного с древним протооригиналом и имеющего признаки естественной продолжительной жизни, становится очевидной необходимость методов глубокого технологического исследования. Более пристальное внимание к подобным работам обусловлено возможностью либо ввести исследуемое произведение в орбиту мастерской или близкой по времени традиции последователей того или иного художника, либо рассматривать его как копию, выполненную в рамках более поздней художественной практики. В то же время нужно понимать ограниченность возможностей каждого из методов исследования, используемых в отдельности. Только комплексное исследование, базирующееся на методах технико-технологического, историко-культурного и искусствоведческого анализа, может дать более или менее полное представление о памятнике.

В этой связи показательно исследование в Отделе экспертизы ГОСНИ-ИР картины «Се Человек» ( ил. 1 ). Работа выполнена по композиции известного одноименного произведения, датируемого 1530–1540-ми гг., из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина ( ил. 2 ), связанного с мастерской нидерландского художника Яна Мостарта (1475–1556)2. В каталоге ГМИИ с определенной долей вероятности картина атбутируется как вольная копия мастерской Мостарта «с утраченного прототипа Мостарта, причем он сам принял участие в исполнении главных фигур»3. Существуют несколько вариантов этой композиции, имеющих статус копий первой половины XVI в. Известны работы из частного собрания и Музея Фицуильям в Кембридже (дерево, масло; 89,8×69 см).

Ил. 1.

«Се Человек»

Копия с картины мастерской Я. Мостарта из ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Конец XVIII – начало XIX в.

Частное собрание

В ГМИИ картина поступила в 1925 г. из церкви Богоматери всех скорбящих Радости на Большой Ордынке в Москве. Бытование ее в церкви документально зафиксировало в 1862 г. опубликованное в это время описание4. Вероятно, произведение появилось в стенах храма еще ранее, так как сведения о местонахождении в указанной публикации были заимствованы из церковных описей. Также, по легенде XIX в., этот образ приписывался кисти Альбрехта Дюрера. В описании храма 1862 г. говорится следующее: «… входя в нее (трапезу. – К.Н.), редко не видно толпы народа перед картиною, изображающею Спасителя пред судом Пилата. При совершенной простоте в изображении и выполнении, при отсутствии в ней эффектного освещения, – какая необыкновенная живость! Как много говорит одна слеза, текущая из очей Спасителя! Эта картина – работа знаменитого Альбрехта Дюрера»5. Не исключено, что старинный образ был подарен храму кем-то из богатых прихожан, жертвовавших на строительство. Так, в 1800 г. трапезная храма была перестроена «на иждивение прихожанина этой церкви Г-на Долгова», а в 1836 г. был освящен новый главный храм, построенный по проекту О. Бове на средства купца К.А. Куманина6. Интересна в историческом контексте такая подробность.

Ил. 2.

«Се Человек»

Мастерская Я. Мостарта.

Нидерланды. 1530–1540-е гг.

ГМИИ им. А.С. Пушкина

Один из братьев Куманиных – Александр Алексеевич – был женат на тетке писателя Ф.М. Достоевского А.Ф. Куманиной (Нечаевой). Супруги Куманины, в свою очередь, были крестными всех трех братьев Достоевских и материально поддерживали будущего писателя. Эти родственные отношения любопытно пересекаются с историей картины «Се Человек», впечатление от которой, по мнению исследователя Г.А. Федорова, вероятно, опосредованно отразилось в романе Достоевского «Идиот»7. По версии Г.А. Федорова, Достоевский мог видеть эту картину в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке до 1867 г.8

Важно отметить, что при реставрации картины (1926) в Государственных реставрационных мастерских, при ее расчистке были удалены множественные, местами многослойные записи с подведенным левкасом, характерным для икон. Этот факт также может свидетельствовать о длительном бытовании этого произведения в обиходе храма в качестве иконы. Отчет о реставрации картины был опубликован в 1928 г. художником-реставратором В.Н. Яковлевым9. Кроме него, в реставрации картины принимали участие Д.Ф. Богословский и С.С. Чураков.

Возвращаясь к непосредственному исследованию поступившей на экспертизу картины, необходимо сразу сказать, что ее позднейшее происхождение не вызывало сомнений. Картина была выполнена на холсте в технике масляной живо-писи10. Ее композиция, размер (130×100 см) достаточно близки предполагаемому оригиналу, хранящемуся в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Проведенное химическое исследование состава наполнителя грунта и красочных пигментов позволило уточнить датировку11. Живопись исполнена с применением цветного грунта красноватого оттенка12. Использованные художественные материалы, в совокупности с выявленной в составе красочных пигментов живописи берлинской лазурью, дали основание рассматривать нижнюю границу времени создания – не ранее второй четверти XVIII в. В свою очередь, живописная манера исполнения и технологические особенности работы позволили соотнести произведение с художественной практикой конца XVIII – начала XIX в. Имеющиеся реставрационные вмешательства – старая дублировка холста, разновременные ретуши и тонировки красочного слоя – косвенно свидетельствовали о значительном возрасте полотна.

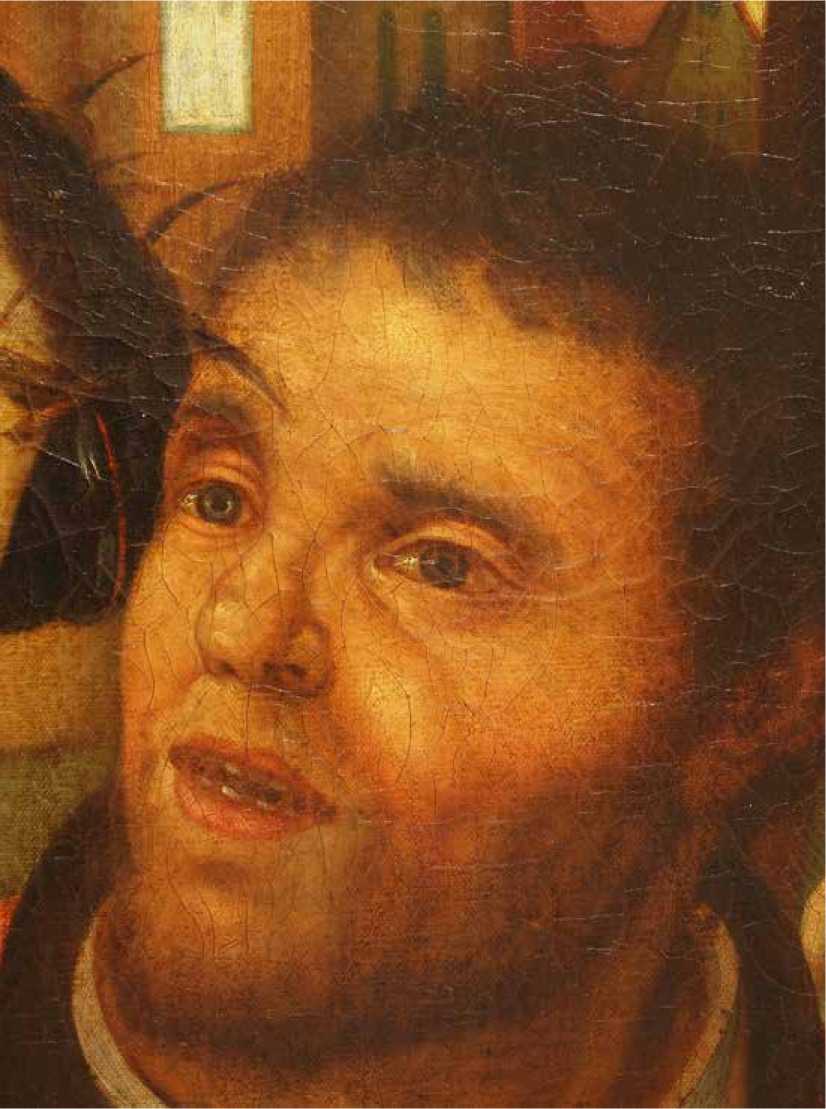

Как показали исследования, данная композиция воспроизводит состояние музейной картины до снятия многочисленных записей в 1926 г. «Поверхность живописи была сильно испорчена записями, нанесенными в разное время и вызванными разнообразными причинами. Надо сказать, что все эти записи так искажали истинный вид картины, что до реставрации можно было предполагать наличие более сильных повреждений»13. Автор копии зафиксировал имевшиеся на то время изменения первоначального колорита и оригинальных деталей композиции. Например, в музейной картине перчатки Пилата серого цвета, а в данной композиции – темно-зеленые. Это соответствует дореставрационному состоянию оригинала. Как отмечает в своем отчете В.Н. Яковлев, «Сплошь был записан пейзаж, зеленый плащ, белая повязка на бедрах и руки Христа, перчатки Пилата и руки палача. Записаны были также детали вооружения в верхней части картины и многие части фона. Все это вместе было покрыто олифой, сильно загрязнено и закопчено»14. Особо реставратор подчеркивает, что перчатки Пилата «были записаны сплошь и настолько тща-тельно»15. Также в исследуемой картине, при сравнении с оригиналом, отсутствует лицо рыжебородого мужчины, просматривающееся справа на дальнем плане между головой Христа и палача. Это изображение на музейной картине было записано (на фотографиях из отчета Яковлева, воспроизводящих вид картины до реставрации, а также из архива М. Фридлендера этого лица нет). «Когда при расчистке открылся глаз «человека в чалме», то В.Н. Яковлев воскликнул: "Глаз вопиющего в пустыне!"»16. Об этом факте Яковлев с недоумением пишет в отчете: «Неизвестно какими соображениями руководствовался мастер, записавший целую голову в чалме…»17. В экспертируемой картине нужно отметить определенную лапидарность изображения деталей предметных форм, обобщенность трактовки элементов архитектуры. Например, ярусное башнеобразное сооружение в нашем случае имеет иные конструктивные особенности (ил. 3). Это можно объяснить также тем, что на оригинальной картине на этих участках имелись записи, искажающие первоначальную композицию. «Не умея удалить почернения, реставратор наносил слой темперной краски на разрушенную поверхность подлинника. Такие записи имелись

Ил. 3.

«Се Человек»

Копия с картины мастерской Я. Мостарта из ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Фрагмент главным образом в части пейзажно-архитектурной и, по типу кракелюра, могут быть отнесены или к концу XVIII или к началу XIX в.»18. Светотеневая моделировка форм в нашем случае отличается некоторой схематичностью, а колористическую условность, например, изображения неба можно проиллюстрировать такими словами Яковлева: «...под темперной записью неба (четвертый слой вглубь) открылась поверхность цвета асфальта с жженой слоновой костью»19. Эта деталь предположительно может говорить о том, что автор данной копии, вероятно, воспроизвел внешний вид старой «темперной записи», еще не переписанной в более позднее время. В том числе, здесь можно выявить незначительные изменения в трактовке образов основных персонажей. Наиболее заметна разница в передаче взгляда палача. В исследуемой картине выражение его глаз не такое индивидуальное по своей эмоциональности, как в оригинальной композиции (ил. 4). Определенная ремесленность исполнения рассматриваемой копии, отличающейся в то же время качественностью технико-технологических приемов, может вполне объясняться тем, что автор точно повторил изобразительный строй оригинала, искаженного записями.

Ил. 4.

«Се Человек»

Копия с картины мастерской Я. Мостарта из ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Фрагмент

Учитывая непроясненность истории бытования музейной картины до 1862 г., ее долгое нахождение в течение XIX в. в стенах храма, где она использовалась в качестве иконы, можно высказать версию, что данная копия могла быть исполнена в России в конце XVIII – начале XIX в. В свою очередь, эта датировка может быть соотнесена с этапом поновлений оригинала.

В заключение нужно подчеркнуть, что данное произведение заслуживает внимания как ценный исторический артефакт, фиксирующий состояние оригинала до реставрации. Таким образом, на примере этой работы возникает важная тема значимости старой копии в связи с историей бытования оригинального памятника. В то же время появление такого произведения в поле зрения эксперта позволяет вновь обратить внимание на необходимость тесного взаимодействия различных методов исследования – искусствоведческого, технологического и реставрационно-аналитического.

Список литературы Копия и оригинал. К вопросу о художественно-историческом статусе "вторичного" произведения

- Оригинал и повторение в живописи: Экспертиза художественных произведений: Сб. науч. тр. М.: ВХНРЦ, 1988. - 204 с.

- "Се Человек". Мастерская Я. Мостарта. Нидерланды. 1530-1540-е гг. Дерево (дуб), масло. 122×95 см. ГМИИ им. А.С. Пушкина, инв. № 1739.

- ГМИИ им. А.С. Пушкина. Собрание живописи: Нидерланды XV-XVI века, Фландрия XVII-XVIII века, Бельгия XIX-XX века. М.: Подгот. к печати изд-вом "Трилистник", 1998. С. 80.

- Храм Богоматери всех скорбящих Радости, что на Ордынке в Москве. М.: Тип. П. Глушкова, 1862. - 23 с.

- Федоров Г.А. "Се человек" Яна Мостарта // Этюды о картинах: К 75-летию Гос. музея изобразит. искусств им. А.С. Пушкина. М.: Искусство, 1986. С. 55-85.

- Яковлев В.Н. Реставрация картины Яна Мостарта "Ecce Homo" // Вопросы реставрации: Сб. Центр. гос. реставрационных мастерских / Под ред. Игоря Грабаря. Вып. 2. М.: ЦГРМ, 1928. С. 195-206.

- В исследовании принимали участие сотрудники Отдела научной экспертизы ГОСНИИР - М.М. Красилин, К.А. Николаев, С.А. Кочкин, К.О. Плещенов (фото и специальная фотосъемка), ведущий научный сотрудник (на тот момент) Лаборатории физико-химических исследований ГОСНИИР И.Ф. Кадикова (химический анализ).

- Исследование состава наполнителя грунта и пигментов красочного слоя картины было выполнено ведущим научным сотрудником (на тот момент) Лаборатории физико-химических исследований ГОСНИИР И.Ф. Кадиковой.

- Состав грунта: красная охра, кальцит, свинцовые белила, каолин (См.: Акт экспертизы № mostaert от 23.05.2016 г. Результаты исследования состава наполнителя грунта и пигментов красочного слоя в картине "Се человек". Заключение // Архив отдела научной экспертизы ГОСНИИР).