Кормовая ценность и урожайность некоторых видов растений, распространенных в северо-восточной части Малого Кавказа

Автор: Ахундова Сабина Телман

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Изучены биоэкологический и ресурсный потенциалы кормовых растений в составе пастбищ северо-восточной части Малого Кавказа. Во флоре территории выявлено 440 видов покрытосеменных растений, относящихся к 171 роду и 27 семействам. В разные годы были посчитаны биологические ресурсы некоторых видов относительно сырой и сухой массы, было установлено, что у видов Lotus corniculatus L., Dactylis glomerata L., Anthyllis lachnophora Juz. и Urtica dioica L. запасы составили соответственно 246,55 (59,2%); 198,0 (45,5%); 149,53 (32,9%); 135,4 (28,4%) ц/га, при чем для обогащения пищевого рациона животных фермерам целесообразно использовать в рационе их питания как сухую, так и сырую массу. Так, урожайность каждого вида в 2019 году повысилась по сравнению с 2017-2018 годами. Для оценки кормовой ценности этих видов, распространенных среди лугового типа растительности также были проанализированы показатели кормовой ценности. По наивысшему показателю сухой массы и сырого протеина следует выделить вид Dactylis glomerata L. (18,0%), а по кормовой единице Lotus corniculatus L. (0,22%). Для ускорения развития животноводства и получения качественных животноводческих продуктов необходимо возделывание наиболее высокоурожайных кормовых растений и изучение показателей кормового качества.

Оценка ресурсов, биологические ресурсы, кормовая ценность

Короткий адрес: https://sciup.org/14116054

IDR: 14116054 | УДК: 631 | DOI: 10.33619/2414-2948/53/22

Текст научной статьи Кормовая ценность и урожайность некоторых видов растений, распространенных в северо-восточной части Малого Кавказа

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 631 365 23: 533.9

В современный период культурные растения, применяемые в кормлении сельскохозяйственных животных малочисленны [1]. С этой точки зрения, изучение, защита и восстановление кормовых запасов растительного покрова, также как выявление путей их рационального использования являются важными задачами в развитии сельского хозяйства [2]. В основе рационального использования естественных пастбищ лежит формирование и развитие растительного покрова, а также качество почв и экономическая рентабельность пастбищных территорий.

Первичные результаты исследований представлены ниже. 440 видов покрытосеменных растений, относящихся к 171 роду и 27 семействам выявлены в северо–восточной части Малого Кавказа. Из них 207 видов, относящихся к 97 родам и 24 семействам являются разнотравьем, 96 видов 47 родов — злаковыми, 97 видов 20 родов — бобовыми, 40 видов 7 родов — Осоковых. В результате биоморфологических анализов было выявлено, что 88,6% — травянистые растения, являющиеся кормом в весенний и летний периоды (77,9% — многолетние, 10,7% — однолетние), остальные 11,4% кусты и кустарники, составляющие основу зимних пастбищ. Как было установлено, на 147 га овсянникового разнотравья можно выпасать 123 голов мелкого и 44 голов крупного рогатого скота; на 155,7 га бобово– разнотравных соответственно 124 головы мелкого, 46 голов крупного; на 297 га злакового– разнотравья — 170 голов мелкого и 67 голов крупнорогатого скота. Рассчитаны площади территорий пастбищ: 5777 га — в Шамкире, 4459 га в Гёйгёле; 3243 га в Дашкесане; 9855 га в Геранбое; 14069 га в Кедабеке [3–4].

Работы, направленные на изучение биологических ресурсов естественных кормовых угодий способствуют формированию продуктивного растительного покрова, также одним из основных факторов, влияющим на качество пастбищ является выпас необходимого числа животных в выпасной сезон.

В основе многочисленных исследований, проводимых в данном направлении, стоит сезонная динамика урожайности растительного покрова, показатели кормовой ценности доминантных видов и установление жизненных форм. В связи с чем, проведена оценка ресурсов некоторых доминантных видов и их кормовая ценность на территориях, используемых в качестве пастбищ на Малом Кавказе.

Результаты проведенных исследований в будущем могут быть использованы для экономически рационального развития животноводства, а также в выборе распространенных в природе высокоурожайных и в кормовом отношении ценных новых видов для обогащения базы возделываемых кормовых растений.

Материал и методы

В 2015–2019 годах исследованы ценозы, встречающиеся в составе естественных пастбищ северо–восточной части Малого Кавказа. Для комплексных исследований на ключевых участках проводились экспедиции два раза в год детально–маршрутным методом. Геоботанические описания и фитомасса наземной части растительности изучалась по трем растительным группам [5]. Оценка фитомассы наземной части растений проводили на площадках 50×50 см методом укоса. После производили сушку при 90 °С и измеряли сухой вес. В весенний и осенний сезоны в вегетационный период растительных групп проведено 40 геоботанических описаний, также установлены общее проективное покрытие растительности, обилие, жизненные формы, проектное покрытие видов, высота травостоя [6]. В оценке фитоценологического разнообразия растительных группировок учитывался видовой состав ценозов, доминантные и субдоминантные виды [7]. В изучении химического состава растений использованы общепринятые методы [8]. В определении видов в ценозах использованы определители [9], а в наименовании — последняя номенклатура [10].

Результаты и их обсуждение

В целом, 60–80% суточного пищевого рациона животных восполняется за счет естественного растительного покрова, но это менее 10% возможно производимой общей биомассы, потому что в сезоны, богатые осадками, образуемые почки и листья недоступны животным, также в засушливые периоды пищевая ценность снижается и менее поедается животными. Правильное использование биома естественного растительного покрова животными является причиной улучшения как качественного, так и количественного состояния базы кормовых ресурсов.

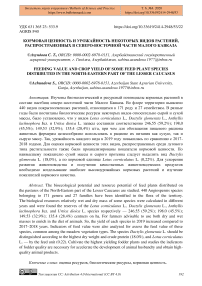

В исследуемом регионе выделяются районы, где хорошо развиты биомы с обилием основных видов разнотравья, злаковых и бобовых для животноводства — Дашкесан, Гёйгёль и Кедабек. В этих биомах в основном выпасают представителей крупного и мелкого рогатого скота, то есть овец и коз. Однако, в течение года больше выпасают мелкий рогатый скот (Рисунок 1).

Рисунок 1. Соотношение в рационе питания животных усвояемости различных ботанических групп растительного покрова (в %).

Проведен фитоценологический анализ ценозов Dactylis glomerate + Melilotus albus — Plantago media , Melilotus albus + Urtica dioica и Anthyllis lachnophora + Lotus corniculatus — Amaranthus retroflexus , входящих в состав злаково–бобово–разнотравной, бобово– разнотравной и бобово–эфемерной формаций, выявленных в луговом типе растительности на пастбищных территориях в годы исследований (Таблица 1).

Выделяется обилием проективного покрытия (ПП) ценоз ( Dactylis glomerate + Melilotus albus — Plantago media ), в котором проективное покрытие доминантных видов Dactylis glomerata и Melilotus albus составляет 55%, ПП субдоминанта Plantago media составляет 25%. Также наблюдалось развитие последней стадии вторичной сукцессии в развитии ценоза. На лугово–коричневых почвах в ценозе Melilotus albus — Urtica dioica, встречающемся зонально в характерной растительности, вид Melilotus albus является доминантном и ПП вида составляет 35%, ПП эдификатора Urtica dioica — 30%. В ценозе отмечен этап вторичной сукцессии.

Таблица 1.

ФИТОЦЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАК ПАСТБИЩА (2017–2019 гг.)

|

Тип почвы |

Растительная группировка |

Высота и этап сукцессии |

Состав ценопопуляций (по доминантным и субдоминантным видам) |

s ® г sT |

О |

|

Остепненно– луговые |

злаково–бобово– разнотравные |

До 1,6 м конец вторичной сукцессии |

Dactylis glomerate + Melilotus albus — Plantago media |

65 |

Cop 2 |

|

Лугово– коричневые |

бобово– разнотравные |

До 1,5 м вторичная сукцессия |

Melilotus albus + Urtica dioica |

50 |

Cop 2 |

|

Серо– коричневые |

бобово– эфемерные |

До 1 м вторичная сукцессия (переход) |

Anthyllis lachnophora — Lotus corniculatus — Amaranthus retroflexus |

40 |

Cop 1 |

На серо-коричневых почвах в весенний и осенний сезоны, в связи с обилием осадков, в общий фон, составленный эфемерами входит бобово–эфемерная формация (Anthyllis lachnophora — Lotus corniculatus — Amaranthus retroflexus), ПП доминантного вида Anthyllis lachnophor ценоза — 40–42%, ПП субдоминантов Lotus corniculatus L. и Amaranthus retroflexus L. соответственно 25% и 15%.

В годы исследований, во всех трех ценозах на выбранных опытных площадках, посчитана фитомасса наземной части доминантных и субдоминантных видов, а также средняя урожайность относительно сырой и сухой массы (Таблица 2).

Таблица 2.

УРОЖАЙНОСТЬ НАЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ НЕКОТОРЫХ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ (ц/га)

|

Название видов |

Годы |

Средняя урожайность |

|||

|

2017 |

2018 |

2019 |

сырой вес |

сухой вес |

|

|

Avena sativa L. |

163,1 |

306,3 |

297,4 |

255,6 |

58,9 |

|

Dactylis glomerata L. |

123,2 |

185,8 |

215,0 |

174,7 |

45,5 |

|

Urtica dioica L. |

97,8 |

132,4 |

176,0 |

135,4 |

28,4 |

|

Amaranthus retroflexus L. |

45,3 |

79,0 |

122,5 |

82,27 |

18,9 |

|

Lotus corniculatus L. |

167,9 |

226,0 |

345,76 |

246,55 |

59,2 |

|

Plantago media L. |

78,6 |

109,0 |

151,2 |

112,93 |

21,5 |

|

Melilotus albus Medik. |

89,9 |

137,3 |

141,5 |

122,9 |

19,7 |

|

Anthyllis lachnophora Juz. |

129,2 |

140,6 |

178,8 |

149,53 |

32,9 |

Как показывают результаты, урожайность встречающихся кормовых растений может приравниваться к культурно выращенному виду Avena sativa (контроль).

В разные годы, по сырой и сухой массе рассчитан средне запасной ресурс видов Lotus corniculatus L., Dactylis glomerata L. , Anthyllis lachnophora Juz. и Urtica dioica L.: 246,55 (59,2), 198,0 (45,5), 149,53 (32,9), 135,4 (28,4) ц/га соответственно, использование которых фермерами весьма целенаправленно.

Таким образом, в 2019 г., по сравнению с 2017–2018 гг., урожайность каждого вида была выше. Это связано как с обилием осадков, так и с работами по улучшению состояния этих территорий. Для оценки кормовой ценности этих видов, распространенных в луговом типе растительности также проведен анализ их кормовых качеств (Таблица 3).

Таблица 3.

ОЦЕНКА КОРМОВОЙ ЦЕННОСТИ ДОМИНАНТНЫХ И СУБДОМИНАНТНЫХ ВИДОВ

В СОСТАВЕ ПАСТБИЩ.

Виды По отношению к сухому весу, %

|

ГВ |

СП |

жиры |

КЕ |

XP |

целлюлоза |

БАВ |

|

|

Melilotus albus Medik. |

11,56 |

45,5 |

2,94 |

0,21 |

15,0 |

31,09 |

46,07 |

|

Urtica dioica L. |

13,47 |

28,4 |

4,50 |

0,14 |

14,6 |

38,56 |

51,85 |

|

Amaranthus retroflexus L. |

10,53 |

18,9 |

2,25 |

0,13 |

17,3 |

31,79 |

33,00 |

|

Lotus corniculatus L. |

9,05 |

59,2 |

2,89 |

0,22 |

16,4 |

28,27 |

52,78 |

|

Plantago media L. |

10,97 |

21,5 |

3,13 |

0,21 |

13,0 |

29,15 |

44,25 |

|

Dactylis glomerata L. |

8,63 |

75,6 |

1,87 |

0,20 |

18,0 |

20,18 |

42,34 |

|

Anthyllis lachnophora Juz. |

9,65 |

32,9 |

2,75 |

0,18 |

15,2 |

22,70 |

47,64 |

Примечание: гигроскопическая влажность — ГВ, сухое вещество — СВ, безазотистые вещества — БАВ, кормовая единица — КЕ, сырой протеин — СП.

Анализ показателей кормового качества растений показал, что по выходу сухого вещества, кормовых единиц и сырого протеина для повышения продуктивности более выгодно в пищевом рационе животных применять виды — Dactylis glomerata L. , Lotus corniculatus L. и Melilotus albus Medik. По сравнению с другими видами выделяются более высокими показателями Dactylis glomerata L. , по сухой массе и количеству сырого протеина составляет 18,0%, Lotus corniculatus L. по кормовым единицам — 0,22.

Таким образом, основываясь на данных трехлетних исследований урожайности и кормового качества доминантных видов, широко распространенных на пастбищах и формирующих ценозы можно рекомендовать выращивание видов Dactylis glomerata и Lotus corniculatus с учетом экономической рациональности их использования в животноводстве и высокой кормовой ценностью.

Список литературы Кормовая ценность и урожайность некоторых видов растений, распространенных в северо-восточной части Малого Кавказа

- Харьков Г. Д., Баранова И. В. Агрофитоценозы с разнопоспевающими сортами клевера лугового // Кормопроизводство. 1998. №3. С. 26-43.

- Тайшин В. А., Ботонова А. С. Методические аспекты в хозяйственной оценке пастбищных ресурсов // Современные проблемы науки и образования. 2006. №5 С. 86-87.

- Ibadullayeva S. J., Movsumova N. V., Akhundova S. T. Determination of quality indicators of basic feed crops belonging to a variety of herbs in summer pastures // Новости биологии и медицины НАНА, 2018.

- Ibadullayeva S., Akhundova M. S., Nasibova M. G. Economic Assessment of New Feed Crops Resources in Different Ecosystems of Lesser Caucasus (Within the Azerbaijan Republic) // Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST). 2017. №4 (3), P. 6871-6877.

- Крылова И. Л., Шретер А. И. Методические указания по изучению запасов дикорастущих лекарственных растений. М., 1971.

- Полевая геоботаника / под общ. ред. Е. М. Лавренко, А. А. Корчагина: в 5 т. М-Л.: Наука, 1964. Т. 3. 442 с. Т. 4. 336 с.

- Сочава В. Б. Классификация растительности как иерархия динамических систем // Геоботаническое картографирование. Л., 1972. С. 3-18.

- Ермаков А. И. Методы биохимического исследования растений. Л.: Колос, 1972.

- Флора Азербайджана. Баку: Изд-во Акад. наук АзССР, 1950-1961.

- Конспект флоры Кавказа / отв. ред. А. Л. Тахтаджян. СПб., 2003.