Кормовые ассоциации скворца Sturnus vulgaris с пасущимися копытными

Автор: Резанов А.Г., Резанов А.А.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 458 т.18, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140151142

IDR: 140151142

Текст статьи Кормовые ассоциации скворца Sturnus vulgaris с пасущимися копытными

Кормовые ассоциации скворцов Sturnus vulgaris с пасущимися копытными встречаются на обширном пространстве ареала вида в Европе (Холодковский, Силантьев 1901; Формозов 1981; Шнитников 1957; Птушенко, Иноземцев 1968; Луговой 1975; Richards et al . 1978; Strojny 1979; Gromadzki 1980; Cramp et al . 1994; Резанов 1998а; Пле-шак 1999; Källander 2004), Азии (Кокшайский, Мустафаев 1968; Мустафаев 1968; Гаврилов 1974; Резанов 1998а), Африке (Dean, MacDonald 1981; Bridgeford 1985). Некоторые из указанных работ специально посвящены взаимоотношениям скворцов с этими млекопитающими (Кокшайский, Мустафаев 1968; Strojny 1979; Dean, MacDonald 1981; Резанов 1998а; Плешак 1999; Källander 2004).

Основным материалом для настоящей публикации послужили материалы, собранные в конце мая – первой декаде июня 2007-2008 гг. в Московской области (Полевшино, Истринский р-н) на территории биостанции МГПУ. Здесь на небольшой лужайке паслись на привязи одна-две коровы (число их варьировало по дням) и телёнок. Возле них периодически кормилась пара скворцов, гнездящаяся в дуплистой липе на краю лужайки, и белые трясогузки Motacilla alba (вероятно, птицы, гнездящиеся под крышей хозяйственной постройки вблизи лужайки). В ветреную погоду, когда возле коров не было мух и слепней, скворцы и трясогузки не прилетали к коровам и кормились в стороне на лугу. Наиболее стойкая кормовая ассоциация скворцов с коровами возникала в период, непосредственно предшествующий вылету птенцов из гнёзд, когда молодым требовалось наибольшее количество корма. До этого, в конце мая, птицы-родители летали за кормом за пределы биостанции на обширный (площадью 1-2 км2) суходольный луг, как минимум за несколько сотен метров от гнёзд.

В конце мая – начале июня 2007 г. с телёнком и коровами кормилась, видимо, только одна гнездовая пара скворцов. Чаще всего возле коров одновременно можно было видеть только одну птицу.

31 мая за 25 мин вечерних наблюдений зафиксировано 5 прилётов на лужайку 1-2 скворцов. Продолжительность разовых кормёжек в ассоциации с коровами доходила до 5-7 мин. За это время отмечено 5 по- садок скворцов на корову с целью груминга. За одну посадку птице удавалось сделать всего 1 клевок с тела животного, в основном, с крупа, поскольку с головы корова тут же старалась стряхнуть птицу.

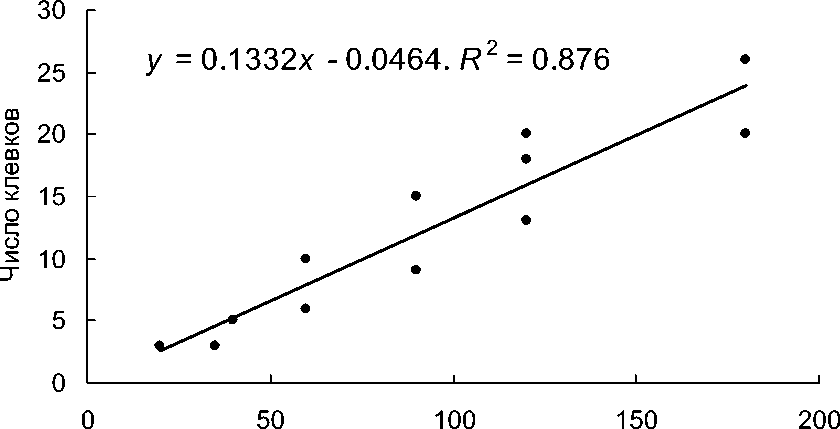

1-2 июня (вечерние наблюдения) отмечено 12 прилётов скворцов на лужайку с коровами и кормёжка в ассоциации с ними в течение 1115 с. Продолжительность разовой кормёжки составила 92.92 ± 30.10 ( SE ) с (lim 35-180; SD = 53.12; n =12; P = 0.05). Скворцы собирали корм возле коров с травы. Количество сделанных клевков изменялось пропорционально времени нахождения возле животных (см. рисунок). Почти во всех случаях ассоциация отмечена при слабом ветре; при умеренном ветре и температуре +18-20°С – 1 раз (90 с); в безветрие при +16-18°С – 1 раз (180 с). Во всех остальных случаях температура воздуха была в пределах 13-15°С. По-видимому, у скворцов существовала тенденция ассоциироваться с пасущимися копытными при невысоких температурах, когда активность насекомых на лугу невысока и самостоятельная кормёжка была неэффективной.

Время ассоциации, с

Зависимость числа клевков от продолжительности кормовой ассоциации «скворец-корова». Московская область, июнь 2007 ( n = 12).

2 июня 2008 в ассоциации с одиночной коровой в течение 300 с кормились 3 скворца. Незадолго до них рядом с 2 коровами кормились 3 самца белой трясогузки. Скворцы старались держаться поближе к корове (наиболее назойливых она периодически отпугивала), взлетали «свечкой» на 0.5-1.0 м и схватывали вьющихся поблизости насекомых, склёвывали насекомых с копыт коровы (n = 2). Интенсивность кормёжки скворца в ассоциации с коровой составила в среднем 6 клевков за 15 с, что несколько выше, чем при самостоятельной кормёжке: 4.12 ± 0.34 кл./15 с (lim 2-7; SD = 1.01; n = 93; P = 0.001). В Швеции также отмечена более интенсивная кормёжка скворцов именно в ассоциации с пасущимся скотом (Källander 2004).

В целом ,по нашим наблюдениям на пастбищной лужайке на биостанции, скворцы использовали следующие кормовые методы: 1) Наземный поиск корма и схватывание насекомых, садящихся на травинки возле пасущихся коров. 2) Разыскивание насекомых у ног и морды коровы и схватывание взлетающих и вьющихся насекомых; птица при этом не взлетает. 3) Подлёты («свечкой») с земли, порхание с «зависаниями» и схватывание насекомых (мухи, слепни), вьющихся у коровы. 4) Подлёты с земли, порхание с «зависаниями» и схватывание насекомых с тела животных – ног, брюха, морды. 5) Подлёты с земли, посадка (на 1-2 с) на круп или голову животного и склёвывание насекомых.

Таблица 1. Сведения по кормовой ассоциации скворца с копытными

|

Дата |

Район |

Виды птиц и число особей |

Копытные и число их особей |

Характер ассоциации |

|

23.01.1975 |

Азербайджан, Кызыл-Агач |

Скворец – 30-40 |

Лошади – 5 |

На 1 лошади отмечено до 20 скворцов. Кормовые методы: груминг и схватывание насекомых, выпугиваемых пасущимися лошадьми. Характер ассоциации: факультативный мутуализм, комменсализм |

|

25.01.1975 |

Азербайджан, Кызыл-Агач |

Скворец – 14 |

Коровы – 5, овцы – 14 |

На 1 корове отмечено до 11 скворцов. Груминг и схватывание насекомых, выпугиваемых пасущимися коровами и овцами. Факультативный мутуализм, комменсализм |

|

07-08.1976 |

Азербайджан, |

Скворец – |

Коровы – |

Скворцы: груминг и схватывание на- |

|

Периодические наблюдения |

Кызыл-Агач |

по 10-15. В 1 случае отмечена 1 сорока |

1-10 |

секомых, выпугиваемых пасущимися коровами; факультативный мутуализм, комменсализм. Сорока: груминг; факультативный мутуализм |

|

8.06.1978 |

Московская обл. |

Скворец – 30-50 Серая ворона – 10-15 |

Коровы и овцы – несколько десятков |

Кормёжка на «лепёшках» и добывание вспугиваемых насекомых. Комменсализм |

|

6.07.1990 |

Псковская обл. |

Скворец – 30 Сорока – 1 |

Коровы – несколько десятков |

Кормёжка на «лепешках» и добывание насекомых, вьющихся над «лепёшками» (броски без взлёта и взлёты). Комменсализм |

|

3.08.1996 |

Словакия, Провидзе |

Скворец – 150 |

Коровы – 100 |

Взлёты с земли и воздушная охота за насекомыми, вьющимися над стадом. Факультативный мутуализм |

Для сравнения и некоторых обобщений нами также использованы материалы по кормовым ассоциациям скворца, собранные в разные годы в Азербайджане, Московской и Псковской областях и в Словакии (табл. 1). Кормовая ассоциация скворцов с пасущимися копытными отмечена как в период послегнездовых кочёвок (Азербайджан, Псков- ская обл., Словакия), так и на зимовках в Закавказье (Азербайджан), что, в совокупности с литературными данными, свидетельствует не только о широком географическом распространении данной повадки, но и о её большом значении для птиц на протяжении всего их годового цикла. Вышеизложенное также свидетельствует в пользу видоспеци-фичности данного поведения скворцов.

Кормовые методы, используемые скворцами во время ассоциации с пасущимися копытными, довольно разнообразны (варианты самостоятельной кормёжки возле животных здесь не рассматриваются): 1) Наземное разыскивание корма и схватывание насекомых, садящихся на травинки возле пасущихся копытных. 2) Груминг пасущихся копытных при нахождении птицы на теле животного. 3) Груминг пасущихся копытных при нахождении птицы на земле – например, при склёвывании насекомых с ног животного. 4) Склёвывание насекомых с помёта копытных животных. 5) Зондирование помёта. 6) Воздушный груминг – скворец взлетает, облетает животное в порхающем полёте с «зависаниями» и склёвывает с животного сидящих на нём насекомых. 7) Груминг – скворец подлетает (иногда просто подпрыгивает) и схватывает насекомое с тела животного. 8) Скворец использует животное в качестве присады и пикирует с него в траву, где после посадки на основной субстрат схватывает добычу. 9) Наземный поиск корма и схватывание (без собственного взлёта) насекомых, вьющихся над помётом или возле пасущегося копытного. 10) Взлёт с земли и схватывание насекомых, вьющихся над животным; часто используется порхающий полёт с «зависаниями». 11) Взлёт с млекопитающего (как с присады) и схватывание вьющихся над ним насекомых; часто используется порхающий полёт с «зависаниями». 12) Воздушная кормёжка насекомыми (мухами, слепнями), вьющимися над пасущимся стадом.

В обобщённом варианте классификация кормовых методов скворца во время пастбищных ассоциаций с пасущимися млекопитающими, представлена в таблице 2.

Причины возникновения кормовых ассоциаций скворца с пасущимися копытными очевидны и в значительной степени раскрываются просто перечислением кормовых методов, используемых скворцами во время таких ассоциаций. Интересно, что Т.В.Плешак (1999) кормовую ассоциацию скворцов с коровами в Витебской области (Белоруссия) связывает с появлением колхозов (конец 1940-х), когда частный скот был собран в стада. Распад ассоциации (после 40 лет функционирования), в свою очередь, был обусловлен прекращением существования колхозов. Видимо, автор рассматривает массовый характер явления ассоциации, поскольку наши наблюдения в Полевшино как раз были сделаны над скотом, находящимся в частном владении – т.е. всего над 1-2 коровами и 1 телёнком. Тем не менее, даже в этой ситуации, кор- мовая ассоциация скворцов с коровами была достаточно прочной и постоянной. И ещё, заслуживает внимания тот факт, что в Полевшино коровы старались согнать с себя (особенно с головы), садящихся на них не только скворцов, но и совсем «невесомых» белых трясогузок. Возможно, это чисто индивидуальная черта. По этой причине мы не наблюдали продолжительного груминга. Иная ситуация наблюдалась 21 января 1975 в Азербайджане, когда на одной из коров находилось одновременно 11 скворцов (табл. 1).

Таблица 2. Классификация кормовых методов скворца, связанных с пастбищными ассоциациями ( n =12)

|

Коды групп кормовых методов |

Число кормовых методов в группе |

Среда нахождения |

|||

|

Фуражира при разыскивании пищи |

Фуражира при добывании пищи |

Добычи при её взятии |

|||

|

Во время атаки |

При контакте с добычей |

||||

Наземные кормовые методы

|

LLLL |

5 |

L |

L L |

L |

|

Наземно LALL 1 |

-воздушно-назем L |

н ы е кормовые методы A L |

L |

|

|

LAAL |

2 |

L |

А A |

L |

|

LLLA |

Наземно - воздушные 1 L |

кормовые методы L L |

A |

|

|

LAAA |

2 |

L |

A A |

A |

|

AAAA |

1 |

Воздушные корм A |

о в ы е методы A A |

A |

Обозначения : L - наземная среда; H - водная среда; A - воздушная среда.

Значение пастбищных кормовых ассоциаций для птиц трудно переоценить. Биологический смысл кормовых ассоциаций скворца с копытными очевиден. В частности, птицы используют пасущихся животных в качестве присады (отдых, охота), как объекты, привлекающие кровососущих и других насекомых, а также для визуализации добычи. Кроме этого, птицы нередко кормятся, извлекая насекомых из навозных куч. Сопровождающие стадо кровососущие насекомые, а также насекомые, которых привлекает помёт копытных, создают постоянную и быстро возобновляющуюся кормовую базу для птиц (Резанов 1998б). Располагая информацией о времени выпаса и маршрутах «контролируемого» стада, птицы имеют возможность чётко прогнозировать свою активность в пространственно-временном континууме. Этим, вероятно, и объясняется прочность и длительность пастбищных кормовых ассоциаций и их широкое распространение на пространстве ареала у целого ряда видов птиц.

Пастбищная ассоциация скворцов с дикими копытными, видимо, возникла в доисторические (досинантропные) времена, по крайней мере, задолго до возникновения развитого скотоводства (10-15 тыс. лет назад). Вероятно, по аналогии с естественными (природными) кормовыми ассоциациями возникают и ассоциации птиц с работающей (обычно движущейся) техникой, которая облегчает птицам визуализацию добычи. Создаётся известная ситуация, когда наряду с «новыми» антропогенными кормовыми методами продолжают функционировать «старые», нативные кормовые методы. Таким образом, можно говорить не просто о расширении и сохранении «фонда» кормовых методов, но и о возможности его активного использования на конкретных исторических отрезках времени.