Кормовые растения пятнистого оленя - Cervus nippon (Temm., 1838) на территории Уссурийского заповедника в вегетационный период

Автор: Федина Л.А., Маслов М.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: флора

Статья в выпуске: 1-3 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

В питании пятнистого оленя - Cervus nippon (Temm.) на территории Уссурийского заповедника в вегетационный период отмечено 124 вида растений из 48 семейств (14,4% от общего количества). Доминирующими в пищевом спектре являются виды 9 семейств - Rosaceae, Ranunculaceae, Asteraceae, Aceraceae, Araliaceae, Apiaceae, Betulaceae, Lamiaceae, Cyperaceae.

Пятнистый олень, питание, пищевая избирательность, древесно-кустарниковая растительность, травянистая растительность

Короткий адрес: https://sciup.org/148199054

IDR: 148199054 | УДК: 591.13:599.735.31

Текст научной статьи Кормовые растения пятнистого оленя - Cervus nippon (Temm., 1838) на территории Уссурийского заповедника в вегетационный период

Изучение экологической проблемы «копытные – лесная растительность» наиболее актуально на заповедных территориях, целью которых является сохранение в естественном состоянии природных комплексов. В 50-е годы прошлого столетия на территории Уссурийского заповедника (Комаровское лесничество – 16,5 тыс. га) был акклиматизирован пятнистый олень ( Cervus nippon (Temm.)). Уссурийский заповедник создан как флористический, и вселение этого вида копытных противоречило основной цели заповедания. Являясь представителем маньчжурской фауны в Приморье данный вид заселяет в основном дубовошироколиственные леса, приуроченные к морскому побережью, реже встречается в кедровошироколиственных лесах [3, 4].

Растительный покров Уссурийского заповедника, в настоящее время состоящего из двух лесничеств (Комаровского и присоединённого в 1972 г. Суворовского), на 75,7% сформирован хвойными лесообразующими породами и представляет собой субоптимальные биотопы для пятнистого оленя. Согласно материалам последнего лесоустройства, из общей площади заповедника 40432 га на лесопокрытую приходится 40291 (90%). Доминантной породой в большинстве типов леса является сосна корейская ( Pinus koraiensis Siebold et Zucc.) – 41,6%. Ель аянская ( Picea ajanensis Fisch. еx Carr.) составляет 23,2%; пихта почкочешуйная ( Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim.) – 6%; пихта цельнолистная ( A. holophylla Maxim.) – 4,9%; дуб монгольский ( Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.) – 4,9%; липа амурская ( Tilia amurensis Rupr.) – 4,7%; ясень маньчжурский ( Fraxinus mandshurica Rupr.) – 3,1%; береза плосколистная ( Betula platyphylla Sukacz.) – 2,1%; ильм японский (долинный) ( Ulmus japonica (Rehd.) Sarg.) – 2%; тополь дрожащий ( Populus tremula L.) – 1,5% и другие виды – 6% [17].

В данных лесных формациях в большом количестве обитал изюбрь Cervus elaphus (Linn.) и до момента вселения пятнистого оленя занимал доминирующее положение в фауне жвачных копытных заповедника. С 90-х годов ХХ века с увеличением численности пятнистого оленя произошла смена доминирующего вида копытных в Комаровском лесничестве. Согласно последним данным, самым многочисленным видом является пятнистый олень [8]. В настоящее время его поголовье составляет 250-270 особей (плотность 15,1-16,3 особей/1 тыс. га), изюбря – 15-20 (0,9-1,2 особей/1 тыс. га), косули – Capreolus capreolus (Pall.) не более 10 (0,6 особей/1 тыс. га), кабарги – Moschus moschiferus (Linn.) до 5 (0,3 особей/1 тыс. га). Кабан – Sus scrofa (Linn.) на территории заповедника появляется в основном во время созревания семян сосны корейской и в период гона [7].

Работы по изучению влияния пятнистого оленя на лесные экосистемы заповедника проводились с 1998 по 2009 гг. [2, 6, 10, 14-16]. Для выявления характера и степени повреждения были заложены пробные площади в Комаровском и Суворовском лесничествах, составляющие 2,5 га. Результаты исследований показали, что оленями повреждаются около 20 видов древеснокустарниковых и 28 видов травянистых растений [10, 14]. Все работы на учётных и контрольных площадках заложенных, в основном по поймам водотоков, охватывали лишь незначительную территорию. Таким образом, состав древеснокустарниковых и травянистых кормовых растений пятнистого оленя в бесснежный период к настоящему времени изучен недостаточно, что и определило актуальность работы.

Цель настоящего исследования – выявление основных кормовых растений, используемых пятнистым оленем в вегетационный период.

Материал и методы. Работы проводились на территории Комаровского лесничества с апреля по сентябрь 2005-2009 гг. путём маршрутного исследования летних стаций пятнистого оленя. Чтобы максимально исключить вероятность ошибок при определении принадлежности скусов, исследования проводили по свежим следам жизнедеятельности пятнистых оленей (оттискам от копыт, экскрементам, лёжкам), оставленным животными возле поврежденных растений. Маршруты прокладывали с помощью спутникового навигатора GPS по различным биотопам и экспозициям склонов, включая поймы водотоков и водоразделы. При сборе материала по летнему питанию оленей особое внимание уделяли предпочитаемым, повторяющимся из года в год, видам излюбленных кормов. Общая протяженность учётных полос шириной около 5 м составила более 1500 км. На сбор материала за 5 лет затрачено 225 чел./дней. Выражаем глубокую признательность всем участникам данного исследования.

Результаты и обсуждение. Из 860 видов сосудистых растений Уссурийского заповедника к настоящему времени определено 124 вида из 48 семейств, используемых оленями в бесснежный период (14,4% от общего числа). Из них 93 вида из 40 семейств составили основу рациона в период исследования – повторялись каждый сезон в общем наборе кормов. Номенклатура и порядок таксонов в списке видов соответствуют сводке [13].

Polypodiophyta - Папоротниковидные

-

1. * Osmundastrum asiaticum (Fern.) Tagawa - Чис-тоустник азиатский.

-

2. * Leptorumohra amurensis (Christ) Tzvel. - Лепто-румора амурская.

-

3. * Dryopteris crassirhizoma Nakai - Щитовник толстокорневищный.

-

4. * D. goeringiana (G. Kunze) Koidz. - Щ. Геринга.

-

5. Matteucсia struthiоpteris (L.) Todaro. - Страусник обыкновенный.

-

6. * Athyrium sinense Rupr. - Кочедыжник китайский. Pynophyta - Голосеменные

-

7. Abies holophylla Maxim. - Пихта цельнолистная.

-

8. Pinus koraiensis Siebold et Zucc. - Сосна корейская.

-

9. Chloranthus japonicus Siebold - Хлорант японский.

-

10. * Asarum sieboldii Miq - Копытень Зибольда.

-

11. * Schisandra chinensis ( Turcz.) Baill. - Лимонник китайский.

-

12. * Aconitum albo-violaceum Kom. - Борец белофиолетовый.

-

13. * А. axilliflorum Worosch. - Б. пазушноцветковый.

-

14. Adonis amurensis Regel et Radde - Адонис амурский.

-

15. Anemonoides reflexa (Steph. ex Willd) Holub. -Ветровочник отогнутый.

-

16. A. udensis (Trautv. et Mey.) Holub - В. удский.

-

17. * Caltha silvestris Worosch. - Калужница лесная.

-

18. * Cimicifuga simplex (Wormsk. ex DC) Turcz. -Клопогон простой.

-

19. Ranunculus franchetii Boiis. - Лютик Франшэ.

-

20. R. repens L. - Л. ползучий.

-

21. * Thalictrum filamentosum Maxim. - Василистник тычиночный.

-

22. * Caulophyllum robustum Maxim. - Стеблелист мощный.

-

23. * Hylomecon vernalis Maxim. - Лесной мак весенний.

-

24. * Ulmus japonica (Rehd.) Sarg. - Ильм японский, или долинный.

-

25. * U. laciniata (Trautv.) Mayr - И. лопастный.

-

26. * Pilea mongolica Wedd. - Пилея монгольская.

-

27. * Urtica angustifolia Fisch. ex Hornem. - Крапива узколистная.

-

28. * U. laetevirens Maxim. - К. светло-зеленая.

-

29. * Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. - Дуб монгольский.

-

30. Betula costata Trautv. - Береза ребристая, или желтая.

-

31. * B. platyphylla Sukacz - Б. плосколистная.

-

32. * Carpinus cordata Blume - Граб сердцевидный.

-

33. * Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. - Лещина разнолистная.

-

34. * C. mandshurica Maxim. - Л. маньчжурская.

-

35. * Juglans mandshurica Maxim. - Орех маньчжурский.

-

36. Stellaria bungeana Fenzl - Звездчатка Бунге.

-

37. Paeonia obovata Maxim. - Пион обратнояйцевидный.

-

38. * Cardamine leucantha (Tausch) O. E. Schulz -Сердечник белоцветковый.

-

39. * Populus maximowiczii A. Henry - Тополь Максимовича.

-

40. * P. tremula L. - Т. дрожащий, осина.

-

41. * Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. - Актинидия острая.

-

42. * A. kolomikta (Maxim.) Maxim. - А. коломикта.

-

43. * A. polygama (Siebold et Zucc.) Miq. - А. полигамная, многодомная.

-

44. * Tilia amurensis Rupr. - Липа амурская, средняя.

-

45. * T. mandshurica Rupr. - Л. маньчжурская, поздняя, крупнолистная.

-

46. * T. taquetii C. K. Schneid. - Л. Таке, ранняя.

-

47. * Ribes mandshuricum (Maxim.) Kom. - Смородина маньчжурская.

-

48. * R. maximoviczianum Kom. - С. Максимовича.

-

49. * Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim. - Чубушник тонколистный.

-

50. Agrimonia striata Michx. - Репяшок мелкобороздчатый.

-

51. * Aruncus dioicus (Malt.) Fern. - Волжанка двудомная.

-

52. Crataegus maximowiczii C. K. Schneid. - Боярышник Максимовича.

-

53. * Filipendula glaberrima Nakai - Лабазник гладчайший.

-

54. * F. palmata (Pall.) Maxim. - Л. дланевидный.

-

55. Geum aleppicum Jacq. - Гравилат алеппский.

-

56. Malus mandshurica (Maxim.) Kom. - Яблоня маньчжурская.

-

57. * Micromeles alnifolia (Sieb. et Zucc.) Koehne -Мелкоплодник ольхолистный.

-

58. Padus avium Miil. - Черемуха обыкновенная.

-

59. P. maackii (Rupr.) Kom. - Ч. Мака.

-

60. P. maximowiczii (Rupr.) Sokolov - Ч. Максимовича.

-

61. Pyrus ussuriensis Maxim. - Груша уссурийская.

-

62. * Rubus crataegifolius Bunge - Рубус боярышниколистный.

-

63. * Sorbaria sorbifolia ( L.) A. Br. - Рябинник обыкновенный.

-

64. * Spiraea salicifolia L. - Таволга иволистная.

-

65. * S. ussuriensis Pojark. - Т. уссурийская.

-

66. * Maackia amurensis Rupr. et Maxim. - Маакия амурская.

-

67. Vicia unijuga A. Br. - Горошек однопарный.

-

68. * Phellodendron amurense Rupr. - Бархат амурский.

-

69. * Acer barbinerve Maxim. - Клён бородчато-нервный.

-

70. * A. mandshuricum Maxim. - К. маньчжурский.

-

71. * A. mono Maxim. - К. моно, мелколистный.

-

72. * A. pseudosieboldianum (Pax) Kom. - К. ложноЗибольдов.

-

73. * A. tegmentosum Maxim. - К. зеленокорый, клен-липа.

-

74. * A. ukurunduense Trautv. et Mey. - К. укурунду, желтый.

-

75. * Impatiens furcillata Hemsley - Недотрога вильчатая.

-

76. * I. noli-tangere L. - Н. обыкновенная.

-

77. * Aralia elata (Miq.) Seem. - Аралия высокая.

-

78. * Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. - Свободноягодник колючий, элеутерококк.

-

79. * E. sessiliflorum (Rupr et Maxim.) S. Y. Hu - С. сидячецветковый.

-

80. * Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. - Кало-панакс семилопастнoй.

-

81. Panax ginseng C.A. Mey. – Женьшень.

-

82. * Angelica miqueliana Maxim. - Дудник Микеля.

-

83. * Bupleurum longiradiatum Turcz. - Володушка длиннолучевая.

-

84. * Sanicula chinensis Bunge - Подлесник китайский.

-

85. * S. rubriflora Fr. Schmidt ex Maxim. - П. красноцветковый.

-

86. * Torilis japonica (Houtt.) DC. - Пупырник японский.

-

87. * Vitis amurensis Rupr. - Виноград амурский.

-

88. * Fraxinus mandshurica Rupr. - Ясень маньчжурский.

-

89. * F. rhynchophylla Hance - Я. носолистный.

-

90. * Ligustrina amurensis Rupr. - Трескун

-

91. * Viburnum burejaeticum Regel et Herd. - Калина бурейская.

-

92. * V. sargentii Koehne - К. Саржента.

-

93. * Valeriana fauriei Briq. - Валериана Фори.

-

94. * Rubia chinensis Regel et Maack - Марена китайская.

-

95. * R. cordifolia L. - М. сердцелистная.

-

96. * Polemonium chinense (Brand) Brand - Синюха китайская.

-

97. * Galeopsis bifida Boenn. - Пикульник двунадре-занный.

-

98. * Lamium barbatum Siebold et Zucc. - Яснотка бородатая.

-

99. * Nepeta manchuriensis S. Moore - Котовник маньчжурский.

-

100. Rabdosia excisa (Maxim.) Hara - Прутьевик вырезанный.

-

101. * Phryma asiatica (Hara) Probat. - Фрима азиатская. 102. * Asyneuma japonicum (Miq.) Briq. - Свободно-цветка японская.

-

103. Bidens frondosa L. - Череда облиственная.

-

104. * Cacalia auriculata DC. - Недоспелка ушастая. 105. * C. hastata L. - Н. копьевидная.

-

106. Cirsium pendulum Fisch. - Бодяк поникший.

-

107. C. schantarense Trautv. et Mey. - Б. шан-тарский.

-

108. * Prenanthes tatarinowii Maxim. - Косогорник Татаринова.

-

109. * Saussurea grandifolia Maxim. - Соссюрея крупнолистная.

-

110. Fritillaria ussuriensis Maxim. - Рябчик уссурийский.

-

111. Gagea nakaiana Kitag. - Гусиный лук Накаи. 112. * Lilium distichum Nakai - Лилия двурядная.

-

113. Allium ochotense Prokh. - Лук охотский, черемша.

-

114. * Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt -Майник двулистный.

-

115. * M. dilatatum (Wood) Nels. et Macbr. - М. широколистный.

-

116. * M. intermedium Worosch. - М. средний.

-

117. Paris hexaphylla Cham. - Вороний глаз шестилистный.

-

118. * Carex arnellii Christ - Осока Арнелла.

-

119. * C. bostrуchostigma Maxim. - О. курчаво-рыльцевая.

-

120. * C. campylorhina V. Krecz. - О. кривоносая.

-

121. * C. dispalata Boott - О. расходящаяся.

-

122. * Milium effusum L. - Бор развесистый.

-

123. * Neomolinia mandshurica (Maxim.) Honda -Неомолиния маньчжурская.

-

124. Symplocarpus renifolius Schott ex Tzvel. - Связ-ноплодник почколистный.

– * в списке отмечены виды, составляющие основу рациона в период исследования.

Magnoliophyta - Покрытосеменные

амурский.

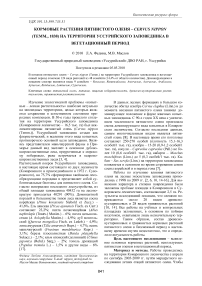

Как показал общий анализ образцов повреждений, в питании пятнистых оленей в исследуемый период почти в равном соотношении используется древесно-кустарниковая и травянистая растительность (рис. 1).

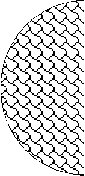

Олени используют в пищедобывательном процессе практически весь набор молодых растений, произрастающих в стациях обитания, но основу рациона составляет лишь определенное количество видов. По нашим данным, доминирующими в пищевом спектре являются виды 9 семейств – Розовые (Rosaceae) (составляют 13%), Лютиковые (Ranunculaceae) (8%), Астровые (As-teraceae) (6%), Кленовые (Aceraceae) (5%), Аралиевые (Araliaceae) (4%), Сельдереевые (Apiaceae) (4%), Берёзовые (Betulaceae) (4%), Яснотковые (Lamiaceae) (3%), Сытевые (Cyperaceae) (3% от общего числа видов, используемых в питании пятнистого оленя). Остальные 39 семейств составляют 50%, и доля участия каждого вида растений в общем наборе кормов колеблется от 0,8% до 2,4% (рис. 2).

Рис. 1. Соотношение числа видов древеснокустарниковых и травянистых растений в питании пятнистого оленя на территории Уссурийского заповедника в вегетационный период

13%

6%

5%

3% 3%

Розовые Лютиковые Астровые Кленовые Аралиевые Сельдереевые Березовые Яснотновые Сытевые

Остальные семейства

Рис. 2. Процентное соотношение числа видов растений, отмеченных в питании пятнистого оленя на исследуемой территории в вегетационный период

С появлением первой травянистой растительности пятнистые олени покидают свои зимние стации, приуроченные к южным экспозициям, и распределяются по всей территории заповедника. В этот период (апрель-начало мая) в питании оленей преобладает молодая травянистая растительность. При выборе фитомассы олени кормятся избирательно. Эфемероиды (адонис, весенник, ветреницы, хохлатки и т.д.) используются крайне редко. В рационе оленей в этот период преобладают кочедыжник китайский, щитовник толстокорневищный, майники (двулистный и широколистный) и т.д. Участки сплошных скусов растений встречаются крайне редко. В июне-июле при общем увеличении фитомассы соотношение древесно-кустарниковых и травянистых кормов начинает меняться. Из древесно-кустарниковой растительности фоновыми видами в пищевом спектре пятнистых оленей практически по всем биотопам являются чубушник тонколистный и свободноягод-ник колючий (элеутерококк), составляя основу потребляемой фитомассы. В питании используются молодые листья и побеги текущего года. Также востребованы молодые лианы актинидий и винограда амурского, корневая поросль лип и дуба монгольского, подрост ясеня маньчжурского, ильма лопастного, лещины и т.д. Из травянистых растений наиболее предпочитаемыми являются косо-горник Татаринова, недоспелка копьевидная, соссюрея крупнолистная, волжанка двудомная, недотроги (вильчатая и обыкновенная), фрима азиатская, дудник Микеля, валериана Фори и др. Из папоротниковидных продолжает доминировать кочедыжник китайский.

В сравнении с весенним периодом в июне-августе наблюдается увеличение числа видов древесно-кустарниковой растительности в общем наборе кормов. Пятнистые олени используют в питании лишь определенные части растений, что обусловлено особенностями и неоднородностью питательной ценности кормовой растительности в зависимости от фенофазы. Наши исследования очередной раз подтвердили, что животные при наличии выбора предпочитают растения, богатые протеином и легкорастворимыми углеводами (молодые растения или их побеги, листья деревьев, семена) [1 и др.].

В сентябре происходит общее сокращение числа видов кормовых растений в пищевом спектре оленей, что связанно с постепенным увяданием травянистой растительности и огрубением молодых побегов древесно-кустарниковой. В этот период сложно сопоставить объёмы кормовой фитомассы древесно-кустарниковой и травянистой растительности, т.к. олени начинают использовать в питании опадающие листья и семена растений.

За период исследований нами не отмечено ярко выраженного воздействия со стороны пятнистых оленей на основные лесообразующие породы (сосну корейскую, ель аянскую, пихту цельнолистную и белокорую). Скусы верхушек хвои и боковых побегов на подросте хвойных пород деревьев носят эпизодический характер. У дуба монгольского и липы чаще всего оленями используется корневая и комлевая поросль. Подрост ильмов (горного и долинного) хорошо переносит повреждения центральных и боковых побегов. Такая «стрижка» приводит к образованию на следующий год дополнительных побегов, тем самым увеличивается кормовая емкость этих растений. Формируя кормовую базу, пятнистый олень, в какой-то степени «выступает» в роли средообразующего фактора. Наибольшему воздействию подвержен подрост ясеня маньчжурского, бархата амурского и маакии амурской.

В настоящее время при существующей плотности группировки пятнистых оленей и обилии кормовых растений в вегетационный период не наблюдается выраженного негативного воздействия на экосистемы заповедника. При наблюдающейся тенденции к увеличению численности этого вида копытных необходимо проводить дальнейшее слежение за состоянием кормовой базы и распределением оленей на территории Уссурийского заповедника.

Выводы: результаты проведенной работы позволили значительно расширить данные о пищевом преферендуме, дополнить методику изучения трофических связей и оценить влияние пятнистого оленя на основные лесообразующие породы.

Список литературы Кормовые растения пятнистого оленя - Cervus nippon (Temm., 1838) на территории Уссурийского заповедника в вегетационный период

- Абатуров, Б.Д. Кормовые ресурсы, обеспеченность пищей и жизнеспособность популяций растительноядных млекопитающих//Зоологический журнал. -2005. -Т. 84, № 10. -С. 1251-1271.

- Богачёв, А.С. Пятнистый олень Уссурийского заповедника и прилегающих угодий/А.С. Богачёв, В.К. Абрамов, Л.А. Федина, И.В. Петрова//VII съезд Териологического общества 6-7 февраля 2003 г. -М., 2003. -С. 53.

- Бромлей, Г.Ф. Экология дикого пятнистого оленя в Приморском крае//Сб. мат-лов по результатам изучения млекопитающих в гос. заповед. -М., 1956. -С. 148-215.

- Бромлей, Г.Ф. Копытные юга Дальнего Востока СССР/Г.Ф. Бромлей, Е.П. Кучеренко. -М.: Наука, 1983. -305 с.

- Маковкин, Л.И. Дикий пятнистый олень Лазовского заповедника и сопредельных территорий (материал исслед. 1981-1996 гг). Отв ред. А.И. Мысленков. -Владивосток, 1999. -133 с.

- Маслов, М.В. Влияние рубок на поведение, распределение и плотность копытных в Уссурийском заповеднике//Современные проблемы регионального развития. Материалы II Международной научной конференции. Биробиджан, 06-09 октября 2008 г. -Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН. -2008. -С. 27-29.

- Маслов, М.В. Некоторые особенности питания и поведения пятнистого оленя -Cervus nippon (Temm., 1838) -в зимнее время на территории Уссурийского заповедника//Животный и растительный мир Дальнего Востока. Вып. 9. Серия: Экология и систематика животных. Сб. науч. тр. -Уссурийск: УГПИ, 2005. -С. 97-104.

- Маслов, М.В. Акклиматизация пятнистого оленя -Cervus nippon (Temm., 1838) -на территории Уссурийского заповедника: история и современное состояние//Вестник ОГУ. -2009. -№ 10 (104). -С. 123-128.

- Миролюбов, И.И. Пятнистый олень/И.И. Миролюбов, Л.П. Рященко. Под ред. А.И. Куренцова. -Владивосток, 1948. -416 с.

- Москалюк, Т.А. Проблема: «Растительность-пятнистый олень» в Уссурийском заповеднике/Т.А. Москалюк, В.К. Абрамов, Л.А. Федина//IV Дальневосточная конф. по заповедному делу. -Владивосток: Дальнаука, 1999. -С. 110-111.

- Наумова, Е.И. Функциональная морфология пищеварительной системы грызунов и зайцеобразных. -М.: Наука, 1981. -261 с.

- Присяжнюк, Н.Е. Кормовые растения пятнистого оленя по систематическим группам, жизненным формам и сезонам года/Н.Е. Присяжнюк, В.Е. Присяжнюк//Пятнистый олень Южного Приморья. -Фрунзе: Кыргыстан, 1974. -С. 3-62.

- Сосудистые растения советского Дальнего Востока/Под ред. С.С. Харкевича. -Л.-СПб: Наука, 1985-1996. Т. 1-8.

- Федина, Л.А. Характер повреждения растительности в Уссурийском заповеднике пятнистым оленем//V Дальневосточная конф. по заповедному делу. -Владивосток: Дальнаука, 2001. -С. 294-296.

- Федина, Л.А. Изменения травянистого яруса в Уссурийском заповеднике в результате выпаса пятнистого оленя//Материалы VII Дальневосточной конференции по заповедному делу. Биробиджан, 19-21 октября 2005 г. -Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН, 2005а. -С. 275-278.

- Федина, Л.А. Состояние травянистого покрова некоторых типов лесов в Уссурийском заповеднике в связи с выпасом пятнистого оленя//Материалы международной научной конференции «Ритмы и катастрофы в растительном покрове российского Дальнего Востока». -Владивосток, 2005б. -С. 175-182.

- Флора, растительность и микобиота заповедника «Уссурийский». -Владивосток: Дальнаука, 2006. -300 с.