Корональные джеты как причина возникновения микроволновых отрицательных всплесков

Автор: Кузьменко И.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Исследована причина возникновения трех изолированных отрицательных радиовсплесков, зарегистрированных 10-11.04.2014 на ряде частот микроволнового диапазона по данным радиообсерватории Нобеяма, солнечной обсерватории Лермонт и Уссурийской астрофизической обсерватории. Такие всплески наблюдаются довольно редко и обычно связаны с поглощением радиоизлучения областей спокойного Солнца или радиоисточника веществом крупного эруптивного волокна. Анализ наблюдений солнечного события 10-11.04.2014 в различных спектральных диапазонах с использованием изображений, полученных по данным радиогелиографа в Нобеяме и космической обсерватории SDO/AIA, показал, что причиной всех трех депрессий радиоизлучения являлось затенение радиоисточника, расположенного на солнечном лимбе, веществом рекуррентных корональных джетов. Оценки параметров поглощающего вещества, выполненные с использованием разработанной ранее модели, подтвердили, что солнечное радиоизлучение поглощалось холодным веществом с температурой ~104 K, которое находилось в нижней части джетов.

Солнечное радиоизлучение, микроволновый отрицательный всплеск, радиоисточник, активный протуберанец, рекуррентный корональный джет

Короткий адрес: https://sciup.org/142225910

IDR: 142225910 | УДК: 523.98 | DOI: 10.12737/szf-63202003

Текст научной статьи Корональные джеты как причина возникновения микроволновых отрицательных всплесков

Отрицательные всплески в микроволновом диапазоне представляют собой временную депрессию интегрального потока радиоизлучения ниже квази-стационарного уровня. Солнечные события с отрицательными всплесками наблюдаются довольно редко [Grechnev et al., 2013, 2018] . Большинство из них относятся к типу «послевсплесковое уменьшение потока», т. е. понижение уровня излучения ниже предвсплескового уровня происходит после импульсного всплеска. Такие события обычно связаны с эрупцией волокна из активной области. Причиной отрицательных всплесков в этих случаях является поглощение низкотемпературной плазмой эруптивного волокна излучения областей спокойного Солнца и локальных радиоисточников [Covington, Dodson, 1953; Sawyer, 1977; Кузьменко и др., 2009] . Площадь поглощающего вещества обычно составляет <10 % от площади солнечного диска, а его температура ~104 K.

События с изолированными отрицательными всплесками наблюдаются редко и поэтому мало исследованы. При исследовании двух таких событий было выявлено, что в одном случае причиной депрессии излучения являлось поглощение веществом эруптивного волокна радиоизлучения областей спокойного Солнца [Kuzmenko, Grechnev, 2017] , а в другом в основном происходило затенение радиоисточника [Grechnev et al., 2013] . В обоих событиях наблюдалась эрупция крупного спокойного протуберанца, расположенного вне активных областей.

Помимо поглощения веществом эруптивного волокна, радиоизлучение может экранироваться также веществом мелкомасштабных выбросов плазмы [Лесовой и др., 2017; Федотова и др., 2018; Grechnev et al., 2018], которые классифицируют как серджи (в Hα) и джеты (в крайнем ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах). В крайнем ультрафиолете при наблюдениях джетов обнаружена как холодная (104–105 K), так и горячая плазма (106 K) [Raouafi et al., 2016]. Время существования джетов составляет десятки минут, что сравнимо с длительностью отрицательных радиовсплесков. С учетом малой площади джетов депрессия интегрального потока радиоизлучения может наблюдаться в случае затенения ими локального радиоисточника. Еще одной возможной причиной отрицательных всплесков является уменьшение излучения от радиоисточника в процессе развития активной области [Maksimov, Nefed’ev, 1991; Федотова и др., 2018], хотя в записи интегрального потока радиоизлучения такая депрессия из-за малой величины может и не проявиться.

В данной работе изучалось солнечное событие 10–11.04.2014, в котором на ряде частот микроволнового диапазона наблюдалось сразу три изолированных отрицательных всплеска, следовавшие друг за другом. Цель исследования состояла в выяснении причин их возникновения, для чего применялся комплексный подход с использованием наблюдений в различных спектральных диапазонах, а также метод оценки параметров поглощающего вещества по наблюдаемым величинам радиопоглощения на разных частотах [Grechnev et al., 2008] .

-

1. АНАЛИЗ НАБЛЮДЕНИЙ

В РАЗЛИЧНЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ДИАПАЗОНАХ

-

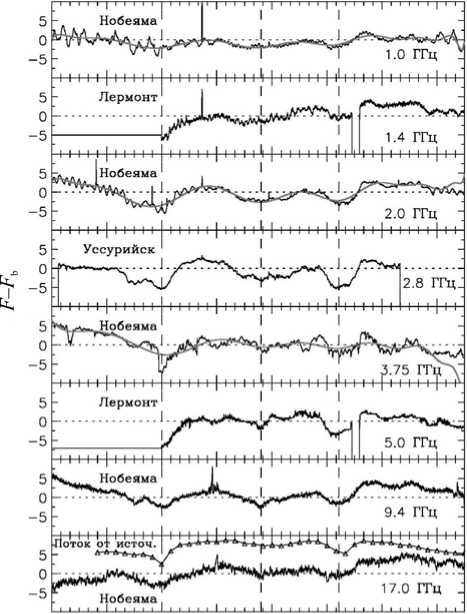

1.1. Наблюдения в радиодиапазоне

Сразу три депрессии радиоизлучения наблюдались 10–11.04.2014 на ряде частот микроволнового диапазона по данным радиополяриметров, расположенных в Нобеяме (Nobeyama Radio Observatory, Япония), Лермонте (Learmonth Solar Observatory, Австралия) и Уссурийске (Уссурийская астрофизическая обсерватория, Россия). На рис. 1 представлены сглаженные по 20–30 с профили радиоизлучения с вычтенным предвсплесковым уровнем F b . Для большинства записей предвсплесковый уровень принимался равным среднему значению потока радиоизлучения в интервале времени 23:05–23:10 (здесь и далее указано всемирное время). Поскольку наблюдения в обсерватории Лермонт начались около 00:00, средняя величина предвсплескового уровня для этих данных рассчитывалась в интервале 01:00–01:05. На частотах 1, 2 и 3.75 ГГц профили потока имели значительные вариации, поэтому были аппроксимированы полиномиальной функцией (серые линии на рис. 1). Наибольшая глубина отрицательных всплесков была зарегистрирована в 00:00, 01:48 и 03:13, что отмечено на рис. 1 вертикальными штриховыми линиями.

10.04.2014 11.04.2014

Поскольку депрессии интегрального потока радиоизлучения наблюдались и на частоте 17 ГГц, что бывает довольно редко, для выяснения их возможных причин были использованы изображения Солнца, полученные с помощью радиогелиографа обсерватории Нобеяма (NoRH). На рис. 2 приведены изображения части солнечного диска по наблюдениям в различных спектральных диапазонах во время депрессии радиоизлучения (второй — четвертый столбцы), а также до (в 23:00, первый слева столбец) и после (в 05:00, крайний правый столбец) регистрации отрицательных всплесков.

22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00

Всемирное время

Рис. 1. Профили радиоизлучения на разных частотах с вычтенным предвсплесковым уровнем F b. Вертикальными штриховыми линиями отмечены максимальные глубины поглощения для трех депрессий радиоизлучения. На нижней панели кривой с треугольниками показано изменение потока от радиоисточника, измеренного по изображениям, полученным с помощью NoRH

На изображениях NoRH на частоте 17 ГГц (верхний ряд на рис. 2) видно, что все отрицательные всплески были связаны с затенением части радиоисточника, находящегося на восточном лимбе. На нижней панели рис. 1 выше профиля потока радиоизлучения на частоте 17 ГГц кривой с треугольниками показан поток излучения этого радиоисточника, оцененный по изображениям NoRH с интервалом 10 мин. Видно, что поток излучения радиоисточника изменялся. Эти изменения могли быть связаны с развитием активной области, выходящей из-за солнечного лимба. По данным GOES-15 11.04.2014 в этой активной области с координатами 13°–17° S, 88° E после первого отрицательного всплеска наблюдались вспышки классов С2.7 и C2.6, а перед третьей депрессией радиоизлучения –– C1.7. Поскольку вспышки происходили на лимбе, было зарегистрировано лишь небольшое повышение интегрального потока радиоизлучения в 00:20–01:20 без каких-либо значительных импульсных всплесков.

Уменьшение потока излучения по времени совпадало с регистрацией отрицательных всплесков и с экранированием радиоисточника на частоте 17 ГГц. Можно предположить, что причиной всех трех отрицательных всплесков было поглощение излучения одного и того же радиоисточника холодным веществом какого-то экрана.

-200

-400

-600

-200

-400

-600

-200

-400

-600

4 < 4 ^. V

23:00:07 \ 23:50:07 \ 01:50:07 Л; 03:10:07 \ 05:00:07 \ л М В О 11

\ \ \ \

AIA 335 Д\ \ \ \ \

23:00:02 \ 23:50:02 \ 01:50:02 \ 03:10:02 \ 05:00:02 \

-1100

-800 -1100

-800 -1100

-800 -1100

-800 -1100

-800

Угловые секунды от центра диска Солнца

Рис. 2. Изображения части солнечного диска по данным в различных спектральных диапазонах: верхний ряд ( а – д ) –– NoRH на частоте 17 ГГц, средний ( е – к ) и нижний ( л – п ) ряды — SDO/AIA в каналах 304 и 335 Å соответственно. Белой сплошной дугой отмечен диск Солнца, штриховой дугой — радиорадиус Солнца (1.186 R 0 ) на частоте 1 ГГц

-

1.2. Наблюдения в других спектральных диапазонах

Из анализа оригинальных изображений SDO/AIA в канале 304 Å (максимальная температурная чувствительность 80 000 K) выявлено, что 10–11.04.2014 к юго-западу от активной области периодически происходила активизация протуберанца над лимбом, наблюдавшаяся в эмиссии (рис. 2, ж , з , к ). При этом отдельные его части были темными. Заметим, что протуберанец активизировался и в период между первым и вторым отрицательным всплеском.

-

2. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ

Во время первой депрессии радиоизлучения из активной области в 23:50–00:20 наблюдался джет (рис. 2, ж ). Во время второго отрицательного всплеска также был виден джет (в 01:20–02:40), яркое вещество которого включало темные полосы (рис. 2, з ). Третья депрессия радиоизлучения тоже была связана с джетом в 02:50–03:40 (рис. 2, и ). Нижняя часть первого и третьего джетов состояла из наиболее темного и плотного вещества, и для всех трех джетов было характерно возвратное движение вещества.

На изображениях в горячих корональных каналах 211 и 335 Å (максимум температурной чувствительности около 2 МK) видно, что темное вещество периодически поднималось над лимбом (рис. 2, м – о ). Наблюдения солнечной обсерватории Big Bear (BBSO) в Н а 11.04.2014 есть только после 17:00, но 10.04.2014 на восточном лимбе наблюдались сёрджи и периодическая активизация протуберанца.

Активную область вблизи лимба можно было наблюдать на изображениях STEREO-B/EUVI (угол между Землей и космической обсерваторией составлял ≈164°). В канале 304 Å над лимбом были видны активизирующийся протуберанец и джеты, а в канале 195 Å в 01:46 –– слабый джет.

Корональный выброс массы с центральным позиционным углом 106 ° был зарегистрирован SOHO/ LASCO 10.04.2014 в 14:36. Яркого ядра в структуре выброса не было. Одиннадцатого апреля коронографом LASCO/C2 наблюдались слабые поднимающиеся петли до 03:12, когда появилась более яркая и плотная петля.

Таким образом, наблюдения в разных спектральных диапазонах показывают активизацию протуберанца к юго-западу от активной области, но не его эрупцию. Из активной области периодически выбрасывались джеты, вещество которых возвращалось обратно на солнечную поверхность. Можно заключить, что экраном, затенявшим часть излучения радиоисточника над восточным лимбом Солнца, являлось вещество рекуррентных джетов.

ПОГЛОЩАЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА

С использованием разработанной ранее модели для оценки параметров поглощающего вещества по наблюдаемым значениям радиопоглощения на разных частотах [Grechnev et al., 2008; Кузьменко и др., 2009] были выполнены такие оценки для обсуждаемых отрицательных всплесков. В модели рассматривалось поглощение плоским экраном теплового излучения как областей спокойного Солнца,

Параметры поглощающего вещества, оцененные с помощью модели для трех депрессий радиоизлучения

|

Депрессия излучения |

T , K |

τ 17 ГГц |

A s / A 0 , % |

|

I (00:00) |

1·104±0.5·104 |

0.16±0.02 |

0.4±0.1 |

|

II (01:48) |

2.5·104±0.5·104 |

0.15±0.02 |

0.16±0.04 |

|

III (03:13) |

1·104±0.9·104 |

0.28±0.02 |

0.06±0.02 |

так и радиоисточника на солнечном диске. В исследуемом событии затенение радиоисточника джетами происходило на лимбе, но поскольку радиорадиус Солнца в микроволновом диапазоне больше, чем его оптический радиус, вещество джета могло затенять не только радиоисточник, но и незначительные области спокойного Солнца. На рис. 2 (верхний ряд) штриховой дугой показан солнечный радиорадиус на частоте 1 ГГц, на которой также регистрирова- лись отрицательные всплески.

Предложенная модель учитывает вклады: хромосферы и затеняемого радиоисточника; поглощающего экрана площадью A S с кинетической температурой T S и оптической толщиной τ S , вставленного в корону на высоте h над хромосферой; коронального слоя между экраном и наблюдателем (с оптической толщиной τ 2 =τ C exp(-2 h / H ), где H –– высота однородной атмосферы; τ C — оптическая толщина короны), а также слоя между хромосферой и экраном (с оптической толщиной τ 1 =τ C -τ 2 ). Оптическая толщина короны рассчитывается из выражения для яркостной температуры микроволнового излучения спокойного Солнца T qB « T chr + T C t c ; T C и T chr — температуры короны и хромосферы соответственно.

Относительное уменьшение интегрального потока излучения в отрицательном всплеске в случае затенения поглощающим экраном областей спокойного Солнца (QS) и радиоисточника (AR):

F = T QS ( a - A s ) + T SB A s F qs + F ar T qBs A + T ar A s

.

Здесь TQBS и TSB –– яркостные температуры спокойного Солнца (их зависимости от частоты взяты из работы [Borovik, 1994]) и затеняющего экрана соответственно; A — площадь солнечного диска; TAR –– приведенная яркостная температура источника, равномерно распределенная по площади экрана AS, которая рассчитывается после задания величины потока FAR от затеняемого радиоисточника. Обычно поток FAR близок по величине к потоку от источника, измеренному по изображениям NoRH на частоте 17 ГГц. В модели учитывается затенение источника теплового тормозного излучения, и поток на других длинах волн пересчитывается в предположении одинаковых размеров затененной части на разных частотах. Поскольку в исследуемом событии активная область выходила из-за лимба, возможный вклад гирорезонансного микроволнового радиоисточника считался незначительным.

Яркостная температура экрана равна

T S B = T 0 e - (T 1 + TS + T 2 ) + T C e - (Ts + T 2 ) (1 - e - T1 ) + + T s e - T 2 (1 - e-TS) + T c (1 - e - T2).

Здесь T 0 –– кинетическая температура затененной экраном области. В случае затенения оптически тонкого источника она представляет собой сумму температуры хромосферы и приведенной кинетической температуры источника: T 0 = T chr + T AR e TC . Если источник оптически толстый, то T 0 = T AR . При моделировании варьируют оптически тонкую и толстую составляющие излучения радиоисточника, что позволяет получить рассчитываемую по (1) кривую близкой к реальным результатам измерений.

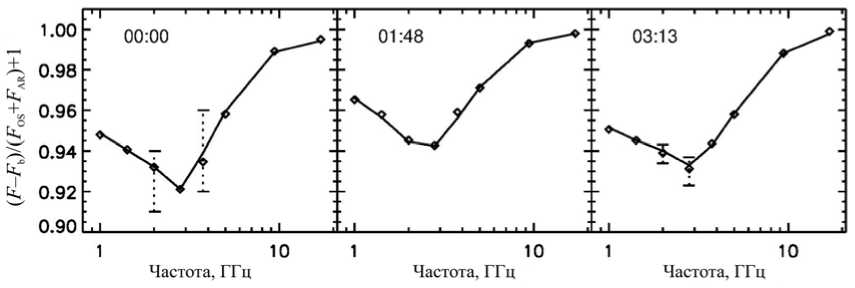

На рис. 3 для каждого из трех отрицательных всплесков ромбами показаны наблюдаемые нормированные значения радиопоглощения, сплошной линией –– результаты применения модели. Ошибки измерений, вызванные нестабильностью записей потока радиоизлучения, показаны на рис. 3 пунктирными вертикальными отрезками. Расчетные кривые получены при параметрах поглощающего вещества, приведенных в таблице. Оценка каждого параметра проводилась его последовательной оптимизацией по методу наименьших квадратов. Изменения параметров в указанных в таблице диапазонах и изменение высоты поглощающего облака над хромосферой от 1 до 100 Мм существенно не меняли сумму квадрата отклонения между аппроксимацией и измеренными значениями поглощения. Во всех трех отрицательных всплесках затенялась только часть радиоисточника.

Как и ожидалось, площадь поглощающего вещества была мала и составляла <1 % от площади солнечного диска, а средняя температура была ~104 K. Эти параметры подтверждают возможность того, что затеняющим излучение радиоисточника экраном могло быть холодное вещество, находившееся в нижней части джетов.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Причиной возникновения джетов считается магнитное пересоединение, возникающее между закрытыми линями нового всплывающего магнитного потока и открытыми линиями окружающего магнитного поля. Рекуррентные джеты часто связаны с последовательными процессами возникновения и исчезновения такого потока [Jiang et al., 2013] .

Вопрос о механизме формирования холодного компонента (5–15)·104 K плазмы корональных дже-тов до сих пор остается открытым. Например, при моделировании возникновения в джетах плазмы разной температуры было показано, что холодный компонент мог быть образован хромосферной плазмой [Yokoyama, Shibata, 1995] . В работе [Shen et al., 2012] выявлено, что холодная плазма преимущественно находилась в основании джета, что подтверж-

Рис. 3. Спектр глубины радиопоглощения для трех отрицательных всплесков: ромбы –– измеренные значения, сплошная линия –– модельная аппроксимация. Значения поглощения нормированы к сумме потоков излучения от спокойного Солнца и радиоисточника

дается наблюдениями в изученном нами событии. Исследования [Chen et al., 2008, 2009] показали, что довольно часто вблизи мест наблюдений джетов находился небольшой протуберанец, который либо эруптировал до их возникновения, либо постепенно исчезал, поставляя для них вещество.

Выходящая из-за лимба активная область в событии 10–11.04.2014 развивалась и произвела ряд вспышек классов С и М. Заметим, что в ней и в дальнейшем продолжали возникать джеты. В работе [Shen et al., 2017] выявлены две стадии развития ко-ронального джета, наблюдавшиеся 16.04.2014 в этой же активной области с интервалом в 20 мин. На обеих стадиях наблюдался как холодный, так и горячий компонент плазмы. На первой стадии причиной возникновения холодного компонента плазмы, возможно, было магнитное пересоединение, произошедшее в хромосфере, а на второй стадии холодный компонент образовался при эрупции мини-волокна после всплытия и последующего исчезновения нового магнитного потока. В нашем случае наблюдения на лимбе не позволяют установить, чему принадлежало холодное вещество, наблюдавшееся в основании джетов: северной части крупного протуберанца, находившегося к юго-западу от активной области и поставлявшего джетам свое вещество, или какому-либо мини-протуберанцу в этой активной области.

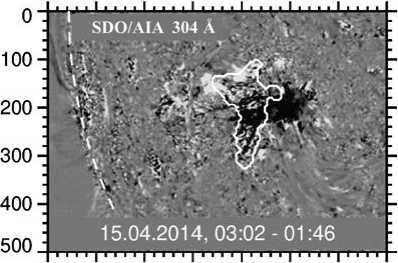

Еще один отрицательный всплеск был зарегистрирован 15.04.2014 в 02:50–03:15 на частотах 1–5 ГГц. В это время на изображениях SDO/AIA в канале 304 Å в этой же активной области наблюдался темный джет с основанием вблизи солнечного пятна, а на изображениях в H α , по данным обсерватории Лер-монт, –– небольшие серджи. КВМ отсутствовал.

На рис. 4 представлено разностное изображение части солнечного диска в 304 Å, на который нанесен контур радиоисточника, определенный по изображениям NoRH на частоте 17 ГГц. Отрицательный всплеск в данном случае, вероятнее всего, был вызван поглощением излучения радиоисточника веществом джета. Однако возможно также затенение гирорезонансного источника, распложенного над пятном, поэтому диагностика плазмы джета с использованием модели, учитывающей затенение источника теплового тормозного излучения, не проводилась.

-1000-900 -800 -700 -600 -500 -400 -300

Рис. 4. Разностное изображение части солнечного диска по данным SDO/AIA 15.04.2014 в канале 304 Å. Белым сплошным контуром показано положение радиоисточника, штриховой дугой –– солнечный лимб. По осям –– угловые секунды от центра диска Солнца

Отметим, что максимальная площадь потемнения на рис. 4 на уровне 25 % снижения яркости составила 0.26 % от площади солнечного диска. В работе [Grechnev et al., 2018] при исследовании отрицательных всплесков, вызванных поглощением излучения радиоисточников вблизи солнечного лимба веществом серджей, было показано, что площадь областей затенения на изображениях в 304 Å составляла <0.2 % от площади диска Солнца. В радиодиапазоне площадь поглощающего экрана обычно больше [Kuzmenko, Grechnev, 2017] , но вряд ли стоит ожидать, что в данном случае она превысит 1 %.

Итак, в настоящей работе изучена причина возникновения трех изолированных отрицательных всплесков, наблюдавшихся 10–11.04.2014 друг за другом на ряде частот микроволнового диапазона. Анализ солнечных изображений в различных спектральных диапазонах выявил, что все депрессии радиоизлучения происходили из-за затенения радиоисточника, расположенного на восточном лимбе Солнца, веществом рекуррентных джетов. Модельные расчеты показали, что поглощающее вещество имело температуру ~104 K и занимало площадь меньше 1 % от площади солнечного диска. Наблюдения также подтвердили, что в основаниях джетов вещество было более холодным.

Анализ данного события подтверждает обнаруженный на Сибирском радиогелиографе факт экрани- рования низкотемпературным веществом джето-подобных выбросов ярких окололимбовых радиоисточников, что проявлялось в виде депрессий радиоизлучения на корреляционных кривых. Изолированность отрицательных всплесков в изученном событии может быть объяснена положением активной области, в которой наблюдались джеты, точно на лимбе Солнца.

Автор признателен д.ф.-м.н. Гречневу В.В . за возможность использования программ из его библиотеки, благодарен коллективам обсерваторий Нобеяма и Лермонт, проектов SDO, SOHO и STEREO за свободный доступ к данным в различных спектральных диапазонах.

Список литературы Корональные джеты как причина возникновения микроволновых отрицательных всплесков

- Кузьменко И.В., Гречнев В.В., Уралов А.М. Исследования солнечных эруптивных событий // Астрономический журнал. 2009. Т. 86, № 11. С. 1114-1124.

- Лесовой С.В., Алтынцев А.Т., Кочанов А.А. и др. Сибирский радиогелиограф: первые результаты // Солнечно-земная физика. 2017. Т. 3, № 1. C. 3-16. DOI: 10.12737/23588

- Федотова А.Ю., Алтынцев А.Т., Кочанов А.А. и др. Наблюдения эруптивных событий с помощью Сибирского радиогелиографа // Солнечно-земная физика. 2018. Т. 4, № 3. С. 17-27. DOI: 10.12737/szf-43201802

- Borovik V.N. Quiet Sun from the multifrequency radio observations on RATAN-600 // Lectures Notes in Physics. 1994. V. 432. P. 185-190.

- Chen H.D., Jiang Y.C., Ma S.K. Observations of Hα surges and ultraviolet jets above satellite sunspots // Astron. Astrophys. 2008. V. 478. P. 907-913. :20078641. DOI: 10.1051/0004-6361

- Chen H.D., Jiang Y.C., Ma S.K. An EUV jet and Hα filament eruption associated with flux cancelation in decaying active region // Solar Phys. 2009. V. 255, iss. 1. P. 79-90.

- DOI: 10.1007/s11207-008-9298-1

- Covington A.E., Dodson H.W. Absorption of 10.7-centimetre solar radiation during flare of May 19, 1951 // J. Roy. Astron. Soc. Can. 1953. V. 47. P. 207-211.

- Grechnev V.V., Uralov A.M., Slemzin V.A., et al. Absorption phenomena and a probable blast wave in the 13 July 2004 eruptive event // Solar Phys. 2008. V. 253, iss. 1-2. P. 263-290.

- DOI: 10.1007/s11207-008-9178-8

- Grechnev V.V., Kuzmenko I.V., Uralov A.M., et al. Microwave negative bursts as indications of reconnection between eruptive filaments and large-scale coronal magnetic environment // Publ. Astron. Soc. Jap. 2013. V. 65, N SP1, article id. S10. 9 p.

- DOI: 10.1093/pasj/65.sp1.S10

- Grechnev V.V., Lesovoi S.V., Kochanov A.A., et al. Multi-instrument view on solar eruptive events observed with the Siberian Radioheliograph: from detection of small jets up to development of a shock wave and CME // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2018. V. 174. P. 46-65.

- DOI: 10.1016/j.jastp.2018.04.014

- Jiang Y., Bi Y., Yang J., et al. Recurrent two-sided loop-type jets due to a bipole emerging below transequatorial loops // Astrophys. J. 2013. V. 775, iss. 2, article id. 132. 6 p.

- DOI: 10.1088/0004-637X/775/2/132

- Kuzmenko I.V., Grechnev V.V. Development and parameters of a non-self-similar CME caused by the eruption of a quiescent prominence // Solar Phys. 2017. V. 292, iss. 10. article id. 143. 25 p.

- DOI: 10.1007/s11207-017-1167-3

- Maksimov V.P., Nefed'ev V.P. The observation of a 'negative burst' with high spatial resolution // Solar Phys. 1991. V. 136, iss. 2. P. 335-342.

- Raouafi N.E., Patsourakos S., Pariat E., et al. Solar coronal jets: observations, theory, and modeling // Space Sci. Rev. 2016. V. 201, iss. 1-4. P. 1-53.

- DOI: 10.1007/s11214-016-0260-5

- Sawyer C. Are "negative burst" due to absorption? // Solar Phys. 1977. V. 51. P. 203-215.

- Shen Y., Liu Y., Su J., Deng Y. On a coronal blowout jet: The first observation of a simultaneously produced bubble-like CME and a jet-like CME in a solar event // Astrophys. J. 2012. V. 745, iss. 2, article id. 164. 8 p.

- DOI: 10.1088/0004-637X/745/2/164

- Shen Y., Liu Y. D., Su J., et al. On a solar blowout jet: driving mechanism and the formation of cool and hot components // Astrophys. J. 2017. V. 851, iss. 1, article id. 67. 13 p.

- DOI: 10.3847/1538-4357/aa9a48

- Yokoyama T., Shibata K. Magnetic reconnection as the origin of X-ray jets and Hα surges on the Sun // Nature. 1995. V. 375, iss. 6526. P. 42-44.

- DOI: 10.1038/375042a0