Коронарное шунтирование в сочетании с методикой стимуляции экстракардиальной васкуляризации миокарда у пациентов с ИБС и диффузным поражением коронарного русла

Автор: Борщев Г.Г., Миминошвили Л.Г., Вахрамеева А.Ю., Зайниддинов Ф.А., Катков А.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 4 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлено клиническое наблюдение использования методики ЮрЛеон в хирургическом лечении пациента с ИБС и диффузным поражением коронарного русла, целью которой является стимуляция экстракардиального кровоснабжения миокарда.

Ибс, диффузное поражение коронарных артерий, коронарное шунтирование, экстракардиальная васкуляризация, синхро-офэкт, юрлеон

Короткий адрес: https://sciup.org/140308247

IDR: 140308247 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_4_145

Текст научной статьи Коронарное шунтирование в сочетании с методикой стимуляции экстракардиальной васкуляризации миокарда у пациентов с ИБС и диффузным поражением коронарного русла

В структуре причин смертности в РФ за 2022 г. ИБС занимала 23,8% от общего числа летальных случаев, а среди заболеваний системы кровообращения этот показатель достигал 54,2%, что свидетельствует о её доминирующей роли в данной категории патологии [1].

Устойчивая тенденция к росту заболеваемости ИБС связана с множеством факторов, среди которых следует выделить увеличение продолжительности жизни населения, коморбидных пациентов, страдающих сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, дислипидемия. Эти аспекты способствуют увеличению частоты диффузного поражения коронарных артерий. На современном этапе развития медицины не существует общепринятых клинических рекомендаций для хирургического лечения пациентов с диффузным поражением коронарного русла. Сложные хирургические техники восстановления коронарного кровотока во время коронарного шунтирования (КШ) (секвенциальные анастомозы, шунтопластики, коронарная эндартерэктомия, бимамма-рокоронарное шунтирование) связаны с высоким риском развития инфаркта миокарда и других осложнений в перио-перационном периоде [2; 3].

Современное развитие методов хирургической стимуляции экстракар-диальной васкуляризации миокарда, характеризующееся применением клеточных технологий и других инновационных подходов, обладает потенциалом для улучшения исходов лечения у пациентов с диффузным поражением коронарных артерий.

Для лечения данной категории пациентов академиком Ю.Л. Шевченко в 2007 г. предложена методика по стимуляции экстракардиального кровообращения – ЮрЛеон, которая показал свою клиническую эффективность и безопасность [4–7]. Существуют различные модификации данной методики: ЮрЛеон I, ЮрЛеон II, а в 2017 г. разработана и внедрена в клиническую практику для лечения методика ЮрЛеон III. Вопрос поиска современных методов лечения для этой группы пациентов продолжает оставать- ся важным в настоящее время и имеет значительное социальное значение на нынешнем этапе развития медицины.

Клиническое наблюдение

Пациент С., 70 лет, поступил в НМХЦ им. Н.И. Пирогова с жалобами на одышку, боли в области сердца давящего характера, возникающие при незначительной физической нагрузке (ходьба 100 м, подъем 1 этаж), купирующиеся в покое.

Из анамнеза пациента установлено, что длительное время отмечается повышение артериального давления (АД) максимально до 180/100 мм рт. ст. Ухудшение состояния, когда участились приступы болей в области сердца, появилась одышка, снизилась толерантность к физическим нагрузкам. После затяжного приступа загрудинной боли, был экстренно госпитализирован в больницу, в ходе обследования выполнена коронарография, выявившая стенозирующий атеросклероз коронарных артерий. Консультирован кардиохирургом, рекомендована операция КШ. Из сопутствующих

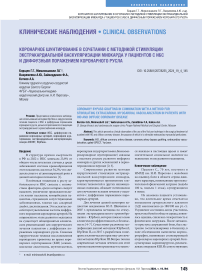

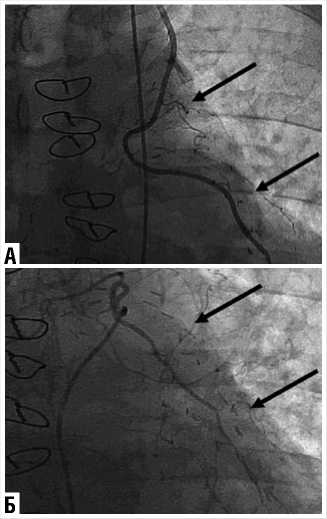

Рис. 1. Коронарография пациента С. 70 лет. А – бассейн ПКА; Б – бассейн ЛКА.

заболеваний подагра, медикаментозно компенсирована.

Коронарография: стеноз ствола левой коронарной артерии (ЛКА) 80%, стеноз проксимальной трети передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) 85%, стеноз средней трети ПМЖВ 75%, стеноз средней трети диагональной ветви (ДВ) 60%, протяженный стеноз огибающий ветви (ОВ) 80 %, стеноз правой коронарной артерии (ПКА) в средней трети 90%, далее диффузно изменена, тип кровоснабжения правый (Рис. 1).

ЭхоКГ до операции: конечный диастолический объем (КДО) – 144 мл, конечный систолический объем (КСО) – 78 мл, ударный объем (УО) – 66 мл, фракция выброса (ФВ) – 46%, толщина межжелудочковой перегородки (МЖП) – 1,4 см, толщина задней стенки левого желудочка (ЛЖ) – 1,3 см, размер корня аорты – 4,0 см, диастолический размер правого желудочка (ПЖ) – 2,9 см, диастолический размер левого предсердия (ЛП) – 4,6 см, объем ЛП – 82 мл, объем правого предсер-

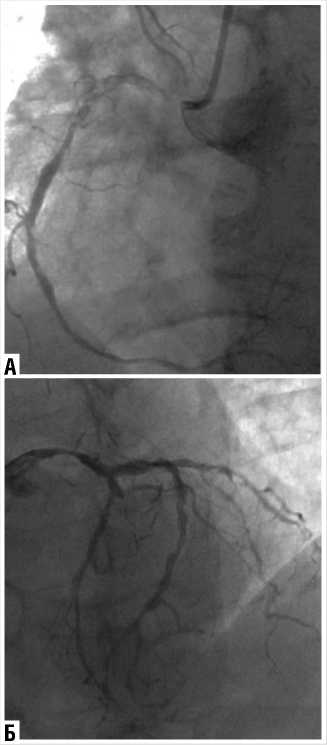

Рис. 2. Синхро-ОФЭКТ пациента до операции.

дия – 55 мл. Дилатация ЛП. Глобальная систолическая функция ЛЖ незначительно снижена. Региональная систолическая функция ЛЖ нарушена: выраженный гипокинез нижней и задней стенок ЛЖ на всех уровнях. Диастолическая функция ЛЖ изменена по I типу. Клапанный аппарат без значимой патологии. Умеренная гипертрофия миокарда ЛЖ. Признаков легочной гипертензии на момент осмотра не выявлено.

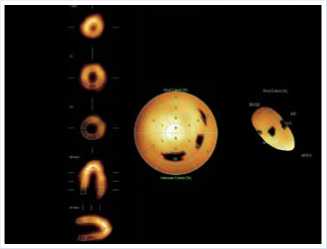

Синхронизированная с ЭЕГ однофотонная эмиссионная КТ (Синхро-ОФЭКТ) миокарда в покое до операции: сцинтиграфические признаки рубцовых изменений в области задней стенки (все уровни) с распространением на заднюю МЖП и прилежащие отделы верхушки ЛЖ. Зона поражения около 25%. Гибер-нированный миокард в рубцовой зоне визуализируется по всем указанным сегментам, в меньшей степени в области базальных сегментов задней стенки. Сократительная способность миокарда ЛЖ снижена: ФВ – 46%. Признаки снижения регионального систолического утолщения в зоне локальной гипоперфузии (Рис. 2).

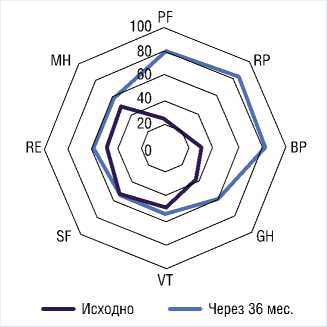

Определение качества жизни по опроснику SF-36 до операции: в до-операционном периоде при оценке качества жизни основные показатели были на низком уровне; суммарный показатель общего физического благополучия составил 28,2 балла (максимально – 100 баллов), общего душевного благополучия – 50,3 балла (максимально – 100 баллов).

На основании жалоб, анамнеза, данных обследования был поставлен клинический диагноз:

Основное заболевание: ИБС: Стабильная стенокардия III функциональный класс (ФК). Постинфарктный кардиосклероз (ПИКС) н/д. Стенозирующий атеросклероз коронарных артерий (Стеноз ствола ЛКА 80%, стеноз проксимальной трети ПМЖВ 85%, стеноз средней трети ПМЖВ 75%, стеноз средней трети ДВ 60%, протяженный стеноз ОВ 80%, стеноз ПКА в средней трети 90%, далее диффузно изменена, тип кровоснабжения правый).

Фоновое заболевание: артериальная гипертензия III стадии, риск 4.

Осложнения: хроническая сердечная недостаточность (ХСН) IIА стадии, ФК II по NYHA.

Сопутствующие: атеросклероз брахиоцефальных сосудов без гемодинамически значимых стенозов. Атеросклероз артерий нижних конечностей без гемодинамически значимых стенозов. Подагра медикаментозно компенсирована. Гонартроз 2 степени правого коленного сустава. Хронический гастрит.

При оценке возможности выполнения реваскуляризации миокарда было установлено, что ПКА диффузно атеросклеротически изменена, что делает её непригодной для шунтирования. В этой связи было принято решение провести маммарокоронарное шунтирование ПМЖВ и выполнить аорто-коронарное аутовенозное шунтирование ОВ в условиях искусственного кровообращения и кровяной холодовой кардиоплегии, с целью стимуляции экстракардиальной васкуляризации миокарда, особенно в области задней стенки сердца, принято решение выполнить программу ЮрЛеон.

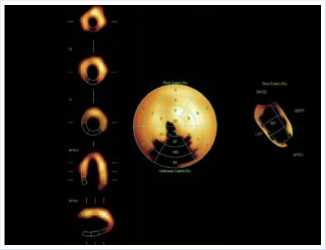

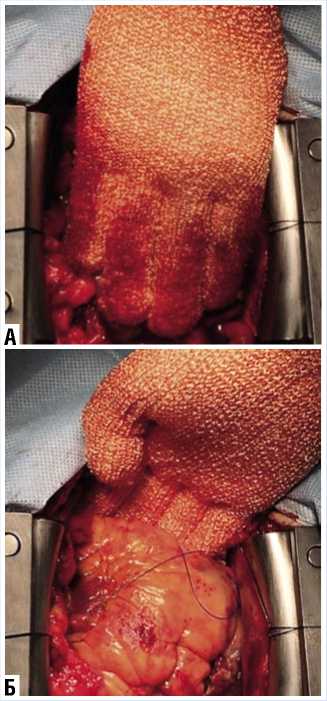

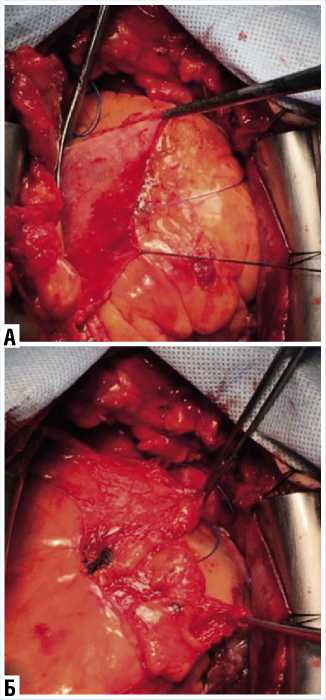

Интраоперационный период: после выполнения срединной стернотомии и мобилизации левой внутренней грудной артерии (ВГА), а также вскрытия перикарда и подключения аппарата искусственного кровообращения, было проведено коронарное шунтирование в соответствии со стандартным протоколом. После окончания основного этапа с целью индукции асептического перикардита, выполнялась механическая обработка эпикарда и перикарда стерильной абразивной перчаткой, особенно в зоне поражённой ПКА (Рис. 3 А, Б). В последующем проводилась частичная перикардэктомия (Рис. 4 А) и липокар-диопексия для окутывания сердца перикардиальным жиром (Рис. 4 Б). Во время дренирования устанавливался отдельный тонкий перикардиальный дренаж, подключенный к отдельному стерильному резервуару с системой активной аспирации.

Ранний послеоперационный период: на вторые сутки полученное отделяемое по отдельно установленному дренажу, подвергалось центрифугированию, что позволяло отделить жидкую часть аспирата от форменных элементов крови.

Рис. 3. А, Б – механическая обработка эпикарда и перикарда с помощью стерильной абразивной перчатки.

Затем перед удалением дренажа вводился полученный полученная надосадочная жидкость (Рис. 5).

В ходе оперативного вмешательства, а также в послеоперационном периоде, у пациента не были зафиксированы ишемические изменения, нарушения ритма сердца, представляющие угрозу для жизни, а также эпизоды кровотечения. На первых сутках после операции проводилась инотропная терапия с использованием допамина в дозировке 4 мг/кг/ мин., на фоне которой гемодинамические показатели оставались стабильными, АД 120/70 мм рт.ст. На вторые сутки пациент был переведен из реанимации в отделение кардиохирургии. В отделении получал оптимальную медикаментозную терапию антиагрегантами, ингибиторами АПФ, β -адреноблокаторами, статинами, диуретиками. Послеоперационный период без особенностей, раны зажили первичным натяжением, швы удалены. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии на 7 сутки под наблюдение кардиолога по месту жительства.

Рис. 4. А – частичная перикардэктомия; Б – укутывание перикардиальным жиром сердца.

Через 36 месяцев после операции пациент был осмотрен в целях предоперационной подготовки к эндопротезированию правого коленного сустава, был проведен ряд исследований в условиях стационара.

Коронароангиошунтография через 36 месяцев после операции: тип коронарного кровоснабжения: правый. Маммарокоронарный шунт к ПМЖВ: без гемодинамически значимых стенозов, по шунту контрастируется ПМЖВ. Аутовенозный шунт к ВТК: не контрастируется. Визуализируются источники экстракар-диального кровообращения (Рис. 6).

Синхро-ОФЭКТ миокарда в покое через 36 месяцев после операции: сцинтиграфические признаки мелкоочаговых рубцовых изменений в области задней стенки ЛЖ. Зона поражения до 5%. Сократительная способность миокарда ЛЖ удовлетворительная: ФВ – 55%. Признаки умеренного снижения регионального систолического утолщения в области задней стенки без снижения глобальной функции ЛЖ. По сравнению с доопера-

Рис. 5. Введение аспирата (субстанции с факторами, стимулирующими васкуляризацию) в полость перикарда (2 сутки после операции).

Рис. 6. Данные коронарошунтографии после реваскуляризации (36 месяцев). А, Б – проходимая левая ВГА, множественные экстракардиальные анастомозы.

ционным исследованием отмечается положительная динамика в плане улучшения перфузии в области задней стенки ЛЖ (Рис. 7).

ЭхоКГ через 36 месяцев после операции: КДО – 138 мл, КСО – 60 мл, УО – 78 мл,

Рис. 7. Данные синхро-ОФЭКТ пациента С, 73 года лет через 36 месяцев после реваскуляризации. Положительная динамика в виде улучшения перфузии в области задней стенки ЛЖ.

Рис. 8. Показатели качества жизни до операции и через 36 месяцев после операции. PF – физическое функционирование; RP – ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием; BP – боль; GH – общее состояние здоровья; VT – жизненная активность; SF – социальное функционирование; RE – ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием; MH – психическое здоровье.

ФВ – 56%, толщина МЖП – 1,4 см, толщина задней стенки ЛЖ – 1,3 см, размер корня аорты – 4.0 см, диастолический размер ПЖ – 2,6 см, диастолический размер ЛП – 4,1 см, объем левого предсердия – 78 мл, объем правого предсердия – 52 мл. Умеренная дилатация ЛП. Глобальная систолическая функция ЛЖ не снижена. Региональная систолическая функция ЛЖ нарушена: умеренный гипокинез нижней стенки ЛЖ на базальном и среднем уровнях. Новых зон нарушения сократимости не выявлено. Диастолическая функция ЛЖ изменена по I типу. Клапанный аппарат без значимой патологии. Умеренная гипертрофия миокарда ЛЖ. Признаков легочной гипертензии на момент осмотра не выявлено.

Определение качества жизни по опроснику SF-36 через 36 месяцев после операции: в сравнении с доопера-ционным периодом произошло значимое увеличение основных показателей качества жизни. Суммарный показатель общего физического благополучия увеличился с 28,2 до 73,9 баллов, общего душевного благополучия: с 50,3 до 68,3 баллов (Рис. 8).

Заключение

Общее улучшение клинического состояния пациента, характеризуемое отсутствием приступов стенокардии, а также увеличением толерантности к физической нагрузке и повышением работоспособности, вместе с восстановлением перфузии и функции миокарда, подтверждённым результатами синхро-ОФЭКТ и ЭхоКГ, а также выявление экс-тракардиального кровоснабжения сердца на фоне функционирующего аутоартериального шунта и тромбоза аутовенозного шунта, свидетельствует о формировании дополнительных источников кровоснабжения и развитии сосудистых анастомозов миокарда после дополнения КШ методикой ЮрЛеон.

Коронарное шунтирование, дополненное методикой ЮрЛеон, является эффективным и безопасным методом хирургического лечения пациентов с ИБС, особенно с диффузным поражением коронарного русла, и позволяет обеспечить дополнительное кровоснабжение миокарда в отдаленные сроки после операции.

Список литературы Коронарное шунтирование в сочетании с методикой стимуляции экстракардиальной васкуляризации миокарда у пациентов с ИБС и диффузным поражением коронарного русла

- Вайсман Д.Ш., Енина Е.Н. Показатели смертности от ишемической болезни сердца в Российской Федерации и ряде регионов: особенности динамики и структуры // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2024. - Т.23. - №7. - С.23-30. DOI: 10.15829/1728-8800-2024-3975 EDN: GRQJEM

- Чвоков А.В., Шиленко П.А., Молочков А.В. и др. Бимаммарокоронарное шунтирование при диффузном поражении коронарных артерий у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. - 2012. - Т.7. - №3. - С.21-23. EDN: RPCFBJ

- Ширяев А.А., Акчурин Р.С., Васильев В.П. и др. Годовые результаты коронарного шунтирования у пациентов с диффузным поражением коронарных артерий // Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. - 2021. - Т.14. - №5. - С.413-419. DOI: 10.17116/kardio202114051413 EDN: KZYYNI

- Шевченко Ю.Л., Симоненко В.Б., Борщев Г.Г. Экстракардиальная реваскуляризация миокарда при диффузном поражении коронарного русла, как компонент комплексного лечения больных ИБС // Клиническая медицина. - 2018. - Т.96. - №11. - С.10-18. DOI: 10.34651/0023-2149-2018-96-11-992-1000 EDN: SSZBKT

- Шевченко Ю.Л., Виллер А.Г. Экстракардиальная реваскуляризация у больных ишемической болезнью сердца после коронарного шунтирования - существующий фактор кровоснабжения миокарда // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. - 2007. - Т.2. - №2. - С.9-14.

- Шевченко Ю.Л., Виллер А.Г., Борщев Г.Г. и др. Роль экстра- и интракардиального коллатерального кровообращения у пациентов с хронической формой ИБС // Вестник Национального медико-хирургического центра им. НИ Пирогова. - 2018. - Т.13. - №4. - С.10-17. DOI: 10.25881/BPNMSC.2018.77.39.002 EDN: YTWXXV

- Борщев Г.Г. Экстравазальная реваскуляризация миокарда в комплексном лечении пациентов с ИБС: исторические предпосылки и современные реалии // Медицинский вестник Юга России. - 2015. - №2. - С.4-8. DOI: 10.21886/2219-8075-2015-2-4-8 EDN: UHNGGR