Коррадированный компонент «классической» Мальты (по результатам анализа коллекций МАЭ РАН)

Автор: Кузнецов А.М., Молчанов Д.Н.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Весной 2023 г. сотрудниками Иркутского госуниверситета была осуществлена исследовательская ревизия материалов из коллекций стоянки Мальта за 1932 и 1934 гг., хранящихся в МАЭ РАН (Кунсткамера). Целью работы было поставлено выявление каменных артефактов со следами эолового воздействия в рамках изучения коррадированных индустрий Ангаро-Бельского района Южного Приангарья. Было исследовано 3 663 артефакта, среди них выявлен 71 коррадированный экземпляр. Анализ показал, что по технико-типологическим и петрографическим характеристикам коррадированный компонент индустрии Мальты практически не отличается от «классических» горизонтов стоянки. Единственным типом, не имеющим некоррадированного аналога, являются остроконечники с уплощением проксимала. Если ранее они интерпретировались в региональном контексте как культурные маркеры начального верхнего палеолита, то в авторской версии предложено рассматривать их на Мальтинской стоянке как элемент граветтского (?) технокомплекса и еще одно косвенное доказательство европейско-сибирских культурных связей.

Байкальская сибирь, мальта, ранний верхний палеолит, средняя пора верхнего палеолита, «макаровский пласт», эоловая корразия, каменный инвентарь, типология

Короткий адрес: https://sciup.org/147243554

IDR: 147243554 | УДК: 903(571.53)"634" | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-3-47-61

Текст научной статьи Коррадированный компонент «классической» Мальты (по результатам анализа коллекций МАЭ РАН)

Всемирно известное палеолитическое местонахождение Мальта в Южном Приангарье исследовалось на протяжении 23 полевых сезонов, начиная с раскопок М. М. Герасимова в 1928 г. [Хензыхенова и др., 2015, с. 83]. По итогам довоенного (1928–1937 гг.) и послевоенного (1956–1958 гг.) этапов геоархеологических работ стоянка вошла в научный оборот фактически как однослойная, с основным раскопанным верхнепалеолитическим культурным слоем (~ 1,5 тыс. кв. м) и небольшим локальным участком (30 кв. м) финальнопалеолитической «бадайской» культуры [Герасимов, 1958, с. 29]. Впоследствии в научной литературе материалы основного слоя из раскопок М. М. Герасимова стали фигурировать как «классический» комплекс, потому что именно благодаря ему стоянка получила широкую известность. Цикл исследований Г. И. Медведева и Е. А. Липниной в 1991–2001 гг. производился на новых площадях (~ 450 кв. м), частично прилегающих к старым раскопам Герасимова, что позволило увидеть принципиально новую ситуацию залегания культурных остатков – феномен многослойности Мальты [Липнина и др., 2001].

Наряду с «классическим» мальтинским ансамблем, разделенным в результате работ на четыре микрогоризонта (Sr2 – 23–20 тыс. некал. л. н.), и беллинг-аллередовским «бадайским» комплексом (Sr4, BO-AL – 14–12 тыс. некал. л. н.) были выявлены еще два голоценовых (Hl), два среднесартанских (Sr3 – 19–15 тыс. некал. л. н.), три каргинских (Sr1sol, Kr1, Kr2 – ~ 45–

25 тыс. некал. л. н.), один муруктинский (Mr – ~ 50–100 тыс. некал. л. н.) и один домуруктин-ский горизонты (Kz – > 130–100 тыс. некал. л. н.) [Липнина, 2002, с. 63–64, 69]. За годы исследований интерпретация культуровмещающих мальтинских горизонтов неоднократно менялась, несмотря на то что массив радиоуглеродных дат по объекту пополнялся незначительно (см., например: [Khenzykhenova et al., 2018]). Согласно региональной климатостратиграфической шкале «классические» уровни Мальты вмещены в верхнюю часть раннесартан-ской пачки Sr1 2 , которая датируется интервалом 21–18 тыс. некал. л. н. и ассоциируется с криоаридными условиями 1 [Воробьева, 2010, с. 25]. В рамках последней на текущий момент модели природных условий во время криохрона утверждается, что они, напротив, вмещены в нижнюю солифлюциированную (?!) пачку раннего сартана – Sr1 1 , характеризующуюся криогумидной обстановкой [Бердникова и др., 2021, с. 65; Vorobieva et al., 2021, tab. 1].

Однако кроме заявленных 14 уровней залегания в коллекции «классической» Мальты фиксируется еще один хроноэпизод, ассоциированный с эолово-коррадированным материалом. Целью настоящей работы является рассмотрение этого компонента ансамбля, интерпретация его возраста и культурной ассоциации. Для этих целей использовались как уже опубликованные данные, так и результаты изучения мальтинских коллекций 1932 и 1934 гг. в хранилищах Кунсткамеры (Санкт-Петербург). Основой работы выступил в первую очередь сравнительный анализ морфотипов коррадированных и некоррадированных материалов Мальты и других стоянок Байкальской Сибири (в том числе периода раннего верхнего и среднего верхнего палеолита), а также анализ степени и формы проявления эолового воздействия на них.

Общие сведения

По свидетельству Г. И. Медведева, впервые внимание на «…отдельные “заветренные” изделия из пластин кремня и кварцита…» во время второго сезона раскопок Мальты в 1929 г. обращает М. М. Герасимов [Медведев, 2001, с. 268]. Однако эти наблюдения не получили дальнейшего развития и не были упомянуты ни в одной работе автора по результатам раскопок [Герасимов, 1931; 1935; 1941; 1958]. Только в 1980-е гг. в результате анализа музейных коллекций «герасимовского» цикла исследований 1928–1958 гг. эолово-коррадированный компонент впервые описан и опубликован в докторской диссертации Г. И. Медведева [1983]. Некоторые дополнения к тому описанию были внесены по итогам полевых работ 90-х гг. XX в. [Липнина, 2002].

Артефакты со следами эолового воздействия интерпретированы как манупорты – подъемные сборы мальтинцами более древней культуры, – причем часть несет следы переоформления, т. е. свежие некоррадированные негативы. Общее число таких предметов, по оценке Г. И. Медведева, составляет 48 экземпляров [Медведев, 1983, с. 130]. Отдельно отмечены кварцитовые чопперы из ветрогранников в количестве 74 ед.: часть из них имеет «свежие» следы оформления лезвия на терминалах, часть – интерпретирована не только как чопперы, но и как архаичные нуклеусы («ломтики батона колбасы») [Липнина, 2002, с. 122]. Кроме того, в коллекции зафиксировано присутствие продолговатых ветрогранников-«драйкан-теров» из мелких галек и кусков доломитов [Там же, с. 126].

Отмечено, что от остальной коллекции коррадированный компонент отличается более разнообразным петрографическим составом, техникой расщепления и приемами вторичной обработки. Сырье представлено как традиционным для «классических» горизонтов темносерым полосчатым кремнем, так и его светлыми вариациями, желтыми и красными аргиллитами, яшмоидами, кварцитами [Медведев, 1983, с. 131]. В числе особенностей расщепления – оригинальные морфотипы нуклеусов, в том числе «веерообразный плоский микролеваллуа», «латерально уплощенные, двухплощадочные, полярные монофронтальные микронуклеусы», «двухплощадочные, полярные монофронты»; регулярная оформляющая ретушь; прием вентрального утончения проксимала [Там же]. В диссертации Г. И. Медведева также приведены рисунки коррадированного материала, всего 17 предметов [Там же, прилож., рис. 53–55].

Атрибутировать коррадированный компонент было предложено финалом мустье – ранней порой верхнего палеолита, а именно культурой, которая «…отделена от времени жизни стойбища в Мальте по крайней мере периодом господства… суровой обстановки арктической палеопустыни» [Там же, с. 132]. Вместе с материалами Макарово IV, Горы Игетей I, Соснового Бора (VI горизонт) эта коллекция была отнесена к «макаровскому палеолитическому пласту» – условной группировке артефактов, сходных по относительной стратиграфии, степени корразии, петрографии и морфологии [Медведев, Скляревский, 1982]. Датировка коррадированных материалов Мальты, исходя из представлений о циклах экстремального эолового воздействия, была логично древнее артефактов из «классического» мальтинского горизонта и приурочена к докаргинскому (древнее 60–40 тыс. л.), а впоследствии и к домуруктинскому периоду (древнее 110–60 тыс. л.) [Медведев, 1983, с. 327; Медведев, Новосельцева, 2011, с. 102].

Материалы

Несмотря на почти 100 лет, прошедших с даты открытия стоянки, материалы Мальты в некоторых аспектах по-прежнему представляются не до конца изученными и полноценно представленными научному сообществу. Среди главных причин – отсутствие цельного монографического описания результатов работ, разбивка коллекции по фондовым хранилищам разных городов, частичная утрата полевой документации и методы фиксации материала в довоенный период исследований. Например, по свидетельству Г. И. Медведева, из его общения с М. М. Герасимовым известно, что во время первого полевого сезона 1928 г. массовый материал в соответствии с практиковавшимися тогда методиками был выброшен [Кимура, 2003].

Для восполнения пробелов в знаниях о коррадированном компоненте Мальты весной 2023 г. сотрудниками научно-исследовательского центра Иркутского госуниверситета «Байкальский регион» Д. Н. Молчановым и Е. А. Липниной была осуществлена исследовательская ревизия мальтинских коллекций МАЭ РАН (Санкт-Петербург) за фондовыми номерами 5406 и 5412. Первая коллекция содержит материалы раскопок М. М. Герасимова и С. Н. За-мятнина за 1932 г., вторая – работ М. М. Герасимова, Г. П. Сосновского, П. П. Хороших за 1934 г.

В количественном отношении было обработано 1 239 ед. камня из коллекции 1932 г. (100 %) и 2424 ед. камня за 1934 г. (60 %). Исходя из данных диссертации Г. И. Медведева, проценты отражают долю обработанного материала из общего числа за соответствующий полевой сезон [Медведев, 1983, с. 114, табл. 3]. Если говорить об отношении обработанной коллекции к общему числу каменных артефактов, полученных за годы раскопок М. М. Герасимова в 1928–1958 гг., то оно составляет около 1/ 3 (12 263 ед. – общее количество; 3 663 ед. – просмотренная часть). Полученные результаты, несмотря на неполный анализ материалов за 1934 г., по мнению авторов, значительно расширяют представления об эолово-коррадированном компоненте «классической» Мальты.

По итогам проведенной ревизии число предметов со следами эолового воздействия составило 71 ед., что, учитывая объем просмотренного материала, значительно превышает раннее опубликованные данные. В числе артефактов, свидетельствующих о техниках расщепления:

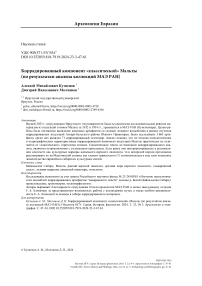

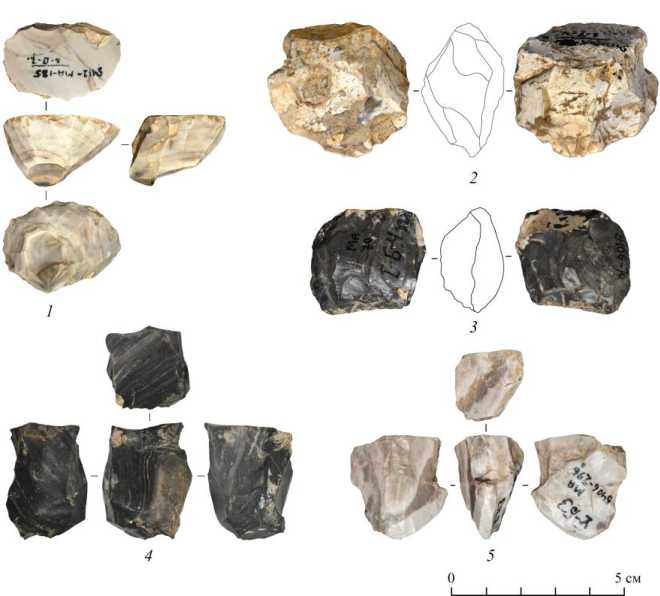

нуклевидные изделия ( n = 9), в том числе кареноидный нуклеус для пластинок (рис. 1, 1 ), торцовый нуклеус для пластинок (рис. 1, 5 ), нуклеусы-бифасы с негативами центронаправленных и однонаправленных пластинчатых снятий (рис. 1, 2 , 3 ), призматический нуклеус с негативами пластин с закрученным профилем (рис. 1, 4 ), фрагментированные изделия; технические сколы ( n = 4), в том числе полупервичные пластины, скол-«таблетка», краевой скол; небольшие отщепы ( n = 29), два из них с ретушью; пластины и пластинки ( n = 15), причем 10 ед. из них с ретушью (рис. 2, 1 , 2 , 5 , 6 ). Ретушь краевая, субпараллельная, слабомоди-фицирующая, в одном случае притупляющая регулярная. Формальный орудийный набор представлен концевыми скребками из отщепов и широких пластин ( n = 7) (рис. 2, 9 , 10 ); пластиной с асимметрично выделенным шипом (рис. 2, 8 ); острием из дистальной части трехгранной пластины (рис. 2, 3 ); остроконечником из пластины с вентральным уплощением проксимала, редуцировавшим ударный бугорок (рис. 2, 4 ); ординарными угловыми многофасеточными резцами из пластин ( n = 4) (рис. 2, 7 ).

Рис. 1. Нуклеусы со следами корразии:

1 – кареноидный; 2 , 3 – нуклеусы-бифасы; 4 – призматический; 5 – торцовый (Археологический фонд МАЭ, кол. 5412 – № 112, 185, 279; кол. 5406 – № 70, 296)

Fig. 1. Corraded cores:

1 – carinated core; 2 , 3 – core-bifaces; 4 – prismatic core for twisted blades; 5 – end core (Archaeological fund of MAE RAS, collection 5412 – № 112, 185, 279; collection 5406 – № 70, 296)

По петрографическому составу коррадированный материал можно условно разделить на несколько групп. Первая, самая многочисленная (90 %), – это полосчатый кембрийский кремень светло- и темно-серых цветовых вариаций. Вторая по распространенности сырьевая группа – серый микрокварцит и молочный кварц (7 %). Из кварца выполнены, в том числе, два концевых скребка. Третья группа – два предмета из оранжевых и красноватых яшмоидов (2 %), диоритовый скол (1 %), снятый, предположительно, с ветрогранника.

Рис. 2. Орудия со следами корразии:

1 , 2 , 5 , 6 – целые и фрагментированные пластины с ретушью; 3 – острие на трехгранной пластине;

4 – остроконечник с уплощением проксимала; 7 – резец; 8 – орудие с шипом; 9 , 10 – концевые скребки (Археологический фонд МАЭ, кол. 5412 – № 10, 251, 551, 611, 616, 659, 764; кол. 5406 – № 73, 313, 305)

Fig. 2. Corraded tools:

1 , 2 , 5 , 6 – retouched blades and its fragments; 3 – point on triangular blade; 4 – points with base thinning;

7 – burin; 8 – thorned tool; 9 , 10 – end-scrapers (Archaeological fund of MAE RAS, collection 5412 – № 10, 251, 551, 611, 616, 659, 764; collection 5406 – № 73, 313, 305)

Следы эолового воздействия на артефактах включают в себя изменения в округлости ребер, т. е. сглаженность углов, а также блеск и изъязвление поверхности. Несмотря на отсутствие инструментальных измерений, исследованные артефакты визуально выделяются на фоне остальных некоррадированных предметов коллекции с достаточной четкостью. Субъективность оценок была частично нивелирована независимой экспертизой: каждая единица каменного материала просматривалась отдельно Е. А. Липниной и Д. Н. Молчановым – специалистами, которые имели полевой и лабораторный опыт работы с коррадированным археологическим материалом. Артефакты с различной оценкой присутствия корразии исключались из анализа. Сглаженность ребер практически одинакова на всех предметах из полосчатого кремня. Ее можно охарактеризовать как среднюю, если сравнивать со «свежими» сколами этого сырья. Сильная шероховатость поверхности читается только на нескольких предметах. Относительно варьирует блеск: от слабого «воскового» до сильного «жирного», однако здесь стоит учитывать также прозрачность и цветность сырья. На большинстве предметов присутствует карбонатная корка, в некоторых случаях скрывающая следы корразии.

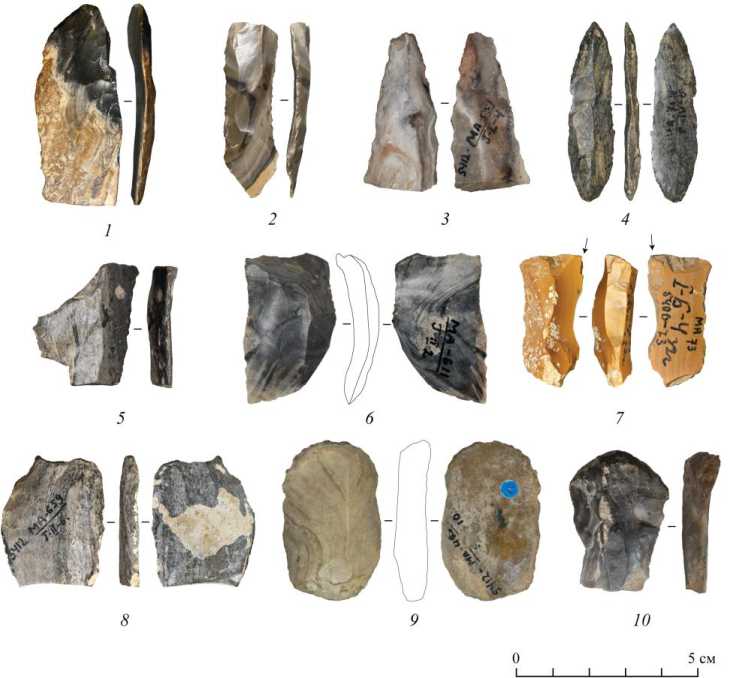

Рис. 3. Вентифакты:

1 – чоппер на ветрограннике; 2–4 – гальки (Археологический фонд МАЭ, кол. 5406 – № 157, 239, 322, 979)

Fig. 3. Ventifacts:

1 – chopper on “brazil nut”; 2–4 – corroded pebbles (Archaeological fund of MAE RAS, collection 5406 – № 157, 239, 322, 979)

В просмотренных материалах отдельно зафиксированы отмеченные Г. И. Медведевым чопперы в количестве 8 экз. Они выполнены либо на овальных крупных гальках, либо на подпрямоугольных кусках кремнистой породы со следами корразии. На терминалах предметов фиксируются некоррадированные негативы снятий, оформляющих лезвие или фронт, фас в одном случае покрыт эоловыми фасетками. В числе преформ зафиксирован типичный «бразильский орех» с трехгранным сечением, плоским фасом и выраженным продольным ветровым гребнем (рис. 3, 1 ) [Whitney, 1983, р. 238–239]. Сырье – серый мелкозернистый кварцит и черная окварцованная кремнистая порода.

Мелкие ветрогранники, описанные ранее как драйкантеры, зафиксированы в количестве 26 ед. Они представляют собой продолговатые, подовальные или подтреугольные в сечении галечки длиной от 3 до 8 см с естественно притупленным либо приостренным концом (рис. 3, 2–4 ). Некоторые имеют правильную форму вытянутой капли. Количество граней варьирует от одной-двух до почти карандашевидного сечения. Сырье преимущественно представлено черной окварцованной кремнистой породой.

Обсуждение

С момента своего выделения и обособления из общего массива материала «классических» горизонтов (8.1, 8.2, 8.3, 8.4) коррадированный компонент мальтинской коллекции рассматривался исследователями как чужеродный, не имеющий прямых культурных генетических связей с древними мальтинцами. Артефакты-манупорты со следами эолового воздействия, кроме сильно коррадированных чоперов-нуклеусов, ассоциировались с «макаровским палеолитическим пластом». Однако результаты проведенной ревизии, по мнению авторов, ставят под сомнение такую интерпретацию.

Первое и основное обстоятельство связано с заявленными отличиями в техноморфологи-ческом облике коррадированного и некоррадированного материала. В диссертации Г. И. Медведева отмечено, что морфология нуклеарных форм включает в себя небольшие радиальные нуклеусы-бифасы; одноплощадочные призматические с замкнутым и полузамкнутым фронтом, в том числе конические вариации; плоскостные монофронтальные, в том числе с негативами встречного скалывания; ортогональные многоплощадочные; торцовые, в том числе из отщепов [1983, с. 129; прилож., рис. 46–51]. Размерность форм варьирует вплоть до микронуклеусов. Отсутствие реберчатых пластин среди технических сколов заставило авторов впоследствии отказаться от термина «призматическое расщепление» в пользу «параллельного однонаправленного» [Липнина, 2002]. Особо отмечено присутствие в «классическом» ансамбле пластин с закрученным профилем [Там же, с. 111].

По результатам ревизии исследованный коррадированный компонент в литорасщеплении показывает те же признаки и морфотипы: призматические формы, в том числе документированные сколом-таблеткой; торцовое расщепление; негативы изогнутых в профиле пластин; нуклеусы-бифасы. Кареноидный нуклеус по форме соответствует скребкам высокой формы. Орудийная составляющая коррадированного компонента за единичным исключением также повторяет типы «классического» ансамбля: концевые скребки, орудия с шипом или «острия из пластин» по классификации Г. И. Медведева, угловые резцы из пластин [Медведев, 1983, прилож., рис. 34, 39, 42]. Это справедливо и в отношении притупляющей регулярной ретуши.

Второе обстоятельство связано с петрографией находок. Исследователи отмечают, что мальтинцами использовался преимущественно кембрийский полосчатый кремень черных и черно-серых цветовых оттенков из доломитовых обнажений р. Белой, значительно реже – серый, красноватый и желтый яшмоид (кремнистый сланец? аргиллит?), молочно-белый кремень, кварцит и кварц прозрачный, молочных и серых оттенков, диорит, кальцит [Герасимов, 1931; Медведев, 1983; Липнина, 2002]. Примерное соотношение использованного сырья, приводимое в ряде публикаций, показывает долю кремнистых пород свыше 90 %, остальных пород – менее 10 % [Кимура, 2003, с. 12; Мещерин, 2014, с. 102]. Результаты ревизии демонстрируют такое же петрографическое распределение среди коррадированного материала.

Единственным культурным типом со следами эолового воздействия, который не имеет аналогий в «классическом» мальтинском ансамбле, являются остроконечники. В работе Х. Кимуры есть информация о том, что общее количество таких предметов в коллекции Мальты составляет 12 ед. [Кимура, 2003, с. 23]. В это число, судя по иллюстрации к статье, входят и два коррадированных экземпляра. Однако отсутствие изображений остальных артефактов не позволяет прямо говорить о том, что на Мальте есть также некоррадированные остроконечники. То же самое касается и информации о трех «наконечниках» из мальтинских коллекций Государственного исторического музея (Москва) [Мещерин, 2014, с. 104]. Если ориентироваться на иллюстрации в диссертации Г. И. Медведева, эта форма является серийной ( n = 4), однако не массовой [Медведев, 1983, прилож., рис. 55]. В трех случаях остроконечники имеют подовальную (листовидную) в плане форму, в одном – выполнены из удлиненной пластины. Аналогичный листовидный остроконечник обнаружен также на Макарово IV [Аксенов, 2009, с. 314, рис. 52].

Некоторые исследователи разбивают эту группу изделий на два типа – остроконечники с подтеской основания и листовидные бифасы – и вместе с другим коррадированным материалом Мальты относят ее к начальному верхнему палеолиту (НВП) Южной Сибири [Rybin, 2014; Шалагина и др., 2019]. Основанием такой культурной ассоциации выступает интерпретация этих артефактов как орудий-маркеров НВП Южной Сибири и Центральной Азии с конкретной уникальной территориально-хронологической привязкой [Рыбин, Глушенко, 2014]. Однако если для подобных орудий со стоянок Горного Алтая, Забайкалья, Монголии и Джунгарии есть четкие радиоуглеродные датировки, позволяющие отнести их к 43–

35 тыс. от н. д., то материалы Прибайкалья в основном происходят из подъемных сборов, за исключением артефактов со стоянок Макарово IV и Весна [Рыбин, Глушенко, 2014, с. 240–241, табл. 1; Молчанов и др., 2021].

Таким образом, предположение о присутствии в коррадированном компоненте Мальты культурных маркеров начального верхнего палеолита, по существу, базируется на единичном примере сходства морфологии мальтинского листовидного остроконечника с аналогичным орудием из коллекции Макарово IV. Не оспаривая саму логику выделения орудий-маркеров в комплексах верхнего палеолита, можно только отметить следующий момент. Наряду с мнением об автохтонности мальтинско-буретской культуры, есть версия о ее западном происхождении [Липнина, 2002; Лисицын, 1999; Медведев, 1983; Окладников, 1950; Соснов-ский, 1934]. Последнее предположение поддерживается сходством ансамбля Мальты с технокомплексом Восточного граветта Русской равнины в аспекте пластинчатого расщепления, жилищного строительства, искусства и орнамента, а также результатами антропологических и генетических исследований [Аникович, 1999; Восточный граветт, 1998; Зубов, Гохман, 2003; Корнева, 2020; Raghavan et al., 2013].

Если принимать версию о западном влиянии на формирование облика индустрии Мальты, то типы листовидных и удлиненных остроконечников с уплощением проксимала в материалах «классических» горизонтов будут являться характерными маркерами не азиатского НВП, но европейских технокомплексов средней поры верхнего палеолита. В ином случае, принимая этот тип за региональный маркер НВП-индустрий, а также технологическую инновацию, позволяющую бесконтактную охоту [Shea, Sisk, 2010], сложно представить его полное замещение другими видами вооружения в позднекаргинское – раннесартанское время. В этой связи стоит отметить находку еще одного коррадированного остроконечника с аналогичным техническим приемом уплощения основания на стоянке Шишкино VIII (Верхняя Лена), который на основании радиоуглеродного датирования предварительно датируется автором раскопок в диапазоне 25–18 тыс. л. н. [Пержаков, 2006, с. 182].

Феномен эоловой корразии, выступающий в роли дифференцирующего признака для каменных коллекций Мальты, можно рассматривать в таком случае не как датирующий, а как исключительно тафономический фактор. Следы эолового воздействия могли появиться в результате особенностей микротопологии рельефа стоянки: когда основная масса артефактов была депонирована природными процессами, некоторые из них остались в экспонированном состоянии и «пережили» цикл слабой пескоструйной обработки. Результаты полевых экспериментов показывают, что для появления следов корразии не обязательно необходимы экстремальные ветра скоростью 50 м/с и более и длительные промежутки времени (см. обзоры: [Knight, 2008; Laity, 2009]). Соответственно, в сухих и холодных условиях тундростепи ранне- или среднесартанского времени поверхность стоянки могла испытывать умеренную ветровую нагрузку, достаточную для слабой корразии экспонированных артефактов, но не имеющую ураганной силы для дефляции и разрушения бронированного мерзлотой почвенного покрова и депонированной поверхности обитания с другими материальными остатками. Такой сценарий также поддерживается бессистемным пространственным расположением коррадированных артефактов [Медведев, 1983, с. 130].

Кроме того, материалы со следами эолового воздействия других стоянок Ангаро-Бель-ского геоархеологического района – Сосновый Бор (VI горизонт) и Стойло (II горизонт) – имеют ряд сходных черт с «классической» Мальтой в техноморфологии и предварительно датированы второй половиной раннего сартана (Sr1 2 ) согласно региональной климатостратиграфической схеме [Кузнецов и др., 2023]. Таким образом, в границах нижнего течения р. Белой прослеживается единый культурный комплекс, содержащий как некоррадирован-ные, так и коррадированные материалы.

Заключение

В результате проведенного анализа мальтинских коллекций 1932 г. и частично 1934 г. представления о возрасте и культурной ассоциации ее коррадированной части значительно изменились. Если ранее дискуссия об этом компоненте была сосредоточена вокруг возраста, а его «чужеродность», иная культурная специфика не подвергалась сомнению, то сейчас, по мнению авторов, появились некоторые основания принять единство ансамбля «классической» Мальты. Присутствие «макаровского палеолитического пласта» на территории Анга-ро-Бельского района также ставится под сомнение в результате недавней ревизии кремневой индустрии VI горизонта стоянки Сосновый Бор и исследования палеолитического слоя стоянки Стойло. Кроме того, даже если принять версию древнего каргинского / докаргинского возраста эолово-коррадированных артефактов Мальты, то резонно возникает вопрос об аналогичных свидетельствах существования подобной архаичной культуры в нижнем течении р. Белой. На самой Мальте, в ее нижних «доклассических» горизонтах, таких следов не зафиксировано: и каргинские, и муруктинские отложения содержат только единичные кварцитовые артефакты [Липнина, 2002, с. 64].

Однако, учитывая неполный анализ мальтинских коллекций и вариативность оценок культурной принадлежности некоторых вышеназванных типов орудий, окончательное решение вопроса о единстве материалов «классических» горизонтов представляется преждевременным. Стоит отметить, что один из специалистов, принимавших участие в изучении коллекций в 2023 г., Е. А. Липнина, имеет противоположное авторскому мнение по поводу коррадированного компонента и считает недостаточными основания для изменения устоявшейся позиции [Липнина, 2023]. Дальнейшие исследования по этой тематике должны быть направлены в первую очередь на полное изучение каменной индустрии Мальты, а также поиск и сравнительный анализ новых эолово-коррадированных материалов в Южном Приангарье.

Список литературы Коррадированный компонент «классической» Мальты (по результатам анализа коллекций МАЭ РАН)

- Аксенов М. П. Палеолит и мезолит Верхней Лены. Иркутск: ИрГТУ, 2009. 370 с.

- Аникович М. В. О миграциях в палеолите // Stratum Plus. 1999. № 1. С. 72–82.

- Бердникова Н. Е., Бердников И. М., Воробьева Г. А., Липнина Е. А. Средний и поздний этапы верхнего палеолита Байкало-Енисейской Сибири: хронология и общая характеристика // Изв. ИГУ. Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология». 2021. Т. 38. С. 59–77.

- Воробьева Г. А. Почва как летопись природных событий Прибайкалья: проблемы эволюции и классификации почв. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2010. 205 с.

- Восточный граветт: Сб. / Отв. ред. Х. А. Амирханов. М.: Научный мир, 1998. 329 с.

- Герасимов М. М. Мальта – палеолитическая стоянка (предварительные данные). Результат работ 1928–1929 гг. Иркутск: Тип. изд. «Власть труда», 1931. 34 c.

- Герасимов М. М. Раскопки палеолитической стоянки в с. Мальта // Изв. ГАИМК. Палеолит СССР: материалы по истории дородового общества. М.; Л., 1935. Вып. 118. C. 78–124.

- Герасимов М. М. Обработка кости на палеолитической стоянке Мальта // МИА. М.; Л., 1941. № 2. C. 65–85.

- Герасимов М. М. Палеолитическая стоянка Мальта (Раскопки 1956–1958 гг.) // СЭ. 1958. № 3. C. 28–52.

- Зубов А. А., Гохман И. И. Некоторые одонтологические данные по верхнепалеолитической стоянке Мальта // Вестник антропологии. 2003. № 10. С. 14–23.

- Кимура Х. Индустрия пластин стоянки Мальта // Археология, этнография и антропология Евразии. 2003. № 1 (13). С. 11–33.

- Корнева Т. В. Орнаментика верхнепалеолитической стоянки Мальта // Археологические вести. 2020. Вып. 27. С. 48–59.

- Кузнецов А. М., Молчанов Д. Н., Когай С. А. Палеолитический комплекс геоархеологиче-ского объекта «Стойло» (Южное Приангарье) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2023. 2023. Т. 51 (4). С. 15–24. DOI 10.17746/1563-0102.2023.51.4.015-024

- Липнина Е. А. Мальтинское местонахождение палеолитических культур: современное состояние изученности и перспективы исследований. Дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 2002. 222 с.

- Липнина Е. А. Эолово-коррадированный компонент в составе «классического» ансамбля каменных артефактов Мальтинского верхнепалеолитического местонахождения // Новейшие открытия в палеолите Евразии: Тез. докл. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2023. С. 45–46.

- Липнина Е. А., Медведев Г. И., Ощепкова Е. Б. Мальтинское верхнепалеолитическое местонахождение // Каменный век Южного Приангарья. Бельский геоархеологический район / Отв. ред. Г. И. Медведев. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2001. Т. 2. C. 46–83.

- Лисицын Н. Ф. О европейско-сибирских контактах в позднем палеолите // Stratum Plus. 1999. № 1. С. 121–125.

- Медведев Г. И. Палеолит Южного Приангарья: Дис. … д-ра ист. наук. Иркутск, 1983. 390 с.

- Медведев Г. И. О геостратиграфии ансамблей эолово-коррадированных артефактов Байкальской Сибири // Современные проблемы Евразийского палеолитоведения. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. С. 267–272.

- Медведев Г. И., Новосельцева В. М. Хронология, стратиграфия и техноморфология комплекса артефактов геоархеологического местонахождения Гора Игетей I // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Т. 10, № 7: Археология и этнография. С. 100–110.

- Медведев Г. И., Скляревский М. Я. Проблемы изучения палеолитических изделий из камня и эоловой корразией обработанных поверхностей (возраст – культура – география) // Проблемы археологии и этнографии Сибири: Тез. докл. к регион. конф. Иркутск: Иркут. ун-т, 1982. С. 41–43.

- Мещерин М. Н. О характеристики каменной индустрии Мальты «классической» (по материалам собрания ГИМ 1956–1958 гг.) // Тр. IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани / Отв. ред. А. П. Деревянко. Казань: Отечество, 2014. Т. 1. С. 101–104.

- Молчанов Д. Н., Песков С. А., Стерхова И. В., Клементьев А. М. О возрасте и месте верхнепалеолитического местонахождения Весна в палеолите юга Средней Сибири // Изв. ИГУ. Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология». 2021. Т. 38. С. 34–58.

- Окладников А. П. Освоение палеолитическим человеком Сибири // Материалы по четвертичному периоду СССР. 1950. Вып. 2. С. 150–158.

- Пержаков С. Н. Морфологические характеристики каменного инвентаря Шишкино VIII (Верхняя Лена) // Известия лаборатории древних технологий. 2006. № 1 (4). С. 178–184.

- Рыбин Е. П., Глушенко М. А. Специфический тип орудий начальной стадии верхнего палеолита в Южной Сибири // Верхний палеолит Северной Евразии и Америки: памятники, культуры, традиции / Отв. ред. С. А. Васильев. СПб.: Петербургское востоковедение, 2014. C. 238–255.

- Сосновский Г. П. Палеолитические стоянки Северной Азии // Тр. II Междунар. конф. Ассоциации по изучению четвертичного периода в Европе. М.; Л., 1934. Вып. 5. С. 246–304.

- Хензыхенова Ф. И., Сато Т., Медведев Г. И., Липнина Е. А., Семеней Е. Ю., Ёсида К., Като Х., Лохов Д. Н., Хирасава Ю. Мелкие млекопитающие геоархеологического местонахождения Мальта и вопросы реконструкции палеосреды // Изв. ИГУ. Серия «Гео-археология. Этнология. Антропология». 2015. Т. 12. С. 81–99.

- Шалагина А. В., Зоткина Л. В., Анойкин А. А., Кулик Н. А. Листовидные бифасы в комплексах начального верхнего палеолита Южной Сибири и севера Центральной Азии // Теория и практика археологических исследований. 2019. № 2 (26). С. 47–60.

- Khenzykhenova F., Lipnina E., Danukalova G., Shchetnikov A., Osipova E., Semenei E., Tu- murov E., Lokhov D. The area surrounding the world-famous geoarchaeological site Mal'ta (Baikal Siberia): New data on the chronology, archaeology, and fauna // Quaternary Interna-tional. 2018. Vol. 509. P. 17–29.

- Knight J. The environmental significance of ventifacts: A critical review // Earth-Science Reviews. 2008. Vol. 86. P. 89–105.

- Laity J. E. Landforms, landscapes, and processes of aeolian erosion // Geomorphology of Desert Environments / Ed. by A. J. Parsons, A. D. Abrahams. Sheffield; New York: Springer Science + Business Media, 2009. P. 597–628. DOI 10.1007/978-1-4020-5719-9

- Raghavan M. et al. Upper Palaeolithic Siberian genome reveals dual ancestry of Native Ameri- cans // Nature. 2013. Vol. 505, iss. 7481. P. 87–91. DOI 10.1038/nature12736

- Rybin E. P. Tools, beads, and migrations: specific cultural traits in the Initial Upper Paleolithic of Southern Siberia and Central Asia // Quaternary International. 2014. Vol. 347. P. 39–52.

- Shea J. J., Sisk M. L. Complex projectile technology and Homo sapiens dispersal into Western Eurasia // PaleoAntropology. 2010. P. 100–122.

- Vorobieva G., Vashukevich N., Berdnikova N., Berdnikov I., Zolotarev D., Kuklina S., Lip- nina E. Soil formation, subaerial sedimentation processes and ancient cultures during MIS 2 and the deglaciation phase MIS 1 in the Baikal – Yenisei Siberia (Russia) // Geosciences. 2021. Vol. 11. 323 p.

- Whitney M. I. Eolian features shaped by aerodynamic and vorticity processes // Developments in Sedimentology. 1983. Vol. 38. P. 223–245.