Коррекция деформации стопы по методике Evans у ребенка с ДЦП в рамках одномоментного многоуровневого ортопедического вмешательства. Случай из практики

Автор: Леончук Сергей Сергеевич, Чибиров Георгий Мирабович, Попков Дмитрий Арнольдович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 3, 2016 года.

Бесплатный доступ

Приводится клиническое наблюдение коррекции плоско-вальгусной деформации стоп посредством удлинения латеральной колонны у ребенка 11 лет с ДЦП в рамках выполнения многоуровневого одномоментного ортопедического вмешательства. После проведенного лечения полностью исправлена деформация стоп, устранены контрактуры суставов, восстановлена опороспособность обеих нижних конечностей. Анализ кинематических показателей походки показал их улучшение.

Деформация стопы, методика evans, дцп, многоуровневое ортопедическое вмешательство

Короткий адрес: https://sciup.org/142121915

IDR: 142121915 | УДК: 617.586-007.24: | DOI: 10.18019/1028-4427-2016-3-77-83

Текст научной статьи Коррекция деформации стопы по методике Evans у ребенка с ДЦП в рамках одномоментного многоуровневого ортопедического вмешательства. Случай из практики

Современный подход в хирургической коррекции ортопедических осложнений у детей с ДЦП – это выполнение многоуровневых одномоментных оперативных вмешательств на двух и более анатомических областях во время одной госпитализации [1, 10, 13, 15, 22]. Деформации стоп являются наиболее частым нарушением у детей с нейроортопедической патологией, носят прогрессирующий характер и часто приводят к ограничению возможностей самостоятельного передвижения, затруднению использования обуви, а порой, и потери автономности. В 1961 году Evans впервые применил свой вариант остеотомии пяточной кости при плоско-вальгусной деформации стопы у больного полиомиелитом [6]. На сегодняшний день больным с плоско-вальгусной де- формацией стопы предлагаются различные варианты сухожильно-мышечных пластик, остеотомий, стабилизирующих операций на костях стопы [2-5, 8, 9, 11, 16, 21]. Однако не всегда удается получить желаемый результат в отдаленном периоде наблюдения. Выполнение реконструктивных вмешательств в рамках многоуровневых одномоментных операций позволяет улучшить многие параметры как статического ортопедического статуса, так и показателей походки, что, в целом, повышает функциональные возможности ребенка [19, 20].

В приводимом клиническом примере показаны как ближайшие, так и отдаленные результаты многоуровневого оперативного вмешательства, где реконструктивным элементом явилось вмешательство по Evans.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

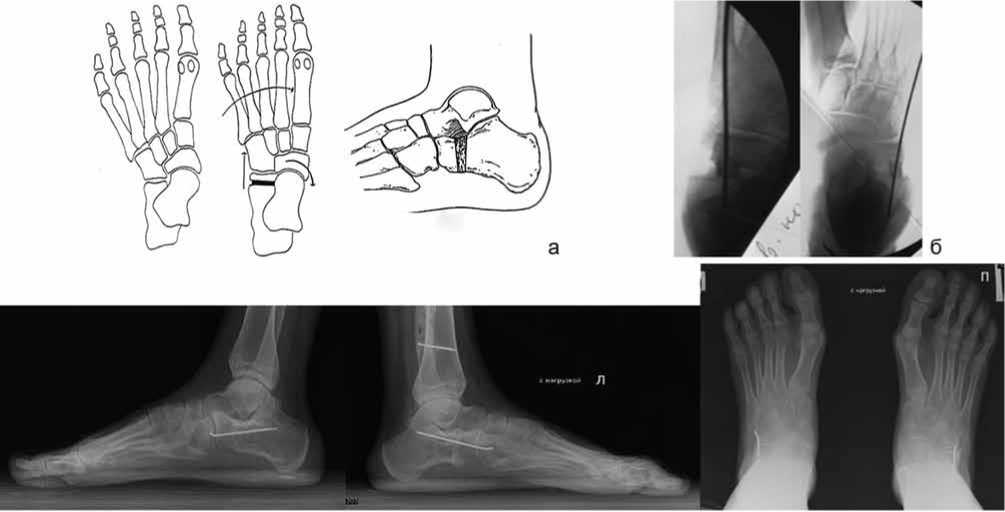

Приводим клиническое наблюдение, в котором была использована методика коррекции плоско-вальгусной деформации стопы по Evans у ребенка. Суть данной методики заключается в удлинении латеральной колонны заднего отдела стопы посредством остеотомии пяточной кости, при этом линия остеотомии должна проходить между передней и средней суставной фасеткой. В зоне остеотомии после разведения фрагментов пяточной кости располагается костный аутотрансплантат. При необходимости выполняется удлинение сухожилий малоберцовой группы [5, 6, 22].

В клинике Центра имени академика Г.А. Илизарова находилась на лечении пациентка 11 лет с диагнозом: ДЦП, спастическая диплегия. GMFCS III. MACSI. FMS 5, 2, 1.

Ортопедические осложнения церебрального паралича были представлены сгибательной контрактурой коленных суставов, плоско-вальгусной деформацией стоп.

При поступлении в клинику Центра ребенок предъявлял жалобы на деформацию стоп, нарушение походки, сложности в подборе обуви, утомляемость при ходьбе. Данные из анамнеза пациента: восьмой ребенок в семье, родился недоношенным на сроке 32 недели беременности, которая протекала на фоне угрозы прерывания. Родители отмечали, что девочка начала самостоятельно сидеть в кровати к возрасту 1 года, ходить – к 2 годам. Проводились курсы консервативного лечения по месту жительства. В 6-летнем возрасте ребенок был оперирован по так называемому методу Ульзибата (чрескожные

Ш Леончук С.С., Чибиров Г.М., Попков Д.А. Коррекция деформации стопы по методике Evans у ребенка с ДЦП в рамках одномоментного многоуровневого ортопедического вмешательства. Случай из практики // Гений ортопедии. 2016. № 3. С. 77-83.

«фибротомии»). С ростом ребенка ортопедические нарушения прогрессировали, наблюдалась стагнация развития, а последние 9 месяцев – регресс функциональных возможностей нижних конечностей (повышение утомляемости при ходьбе, снижение проходимой дистанции).

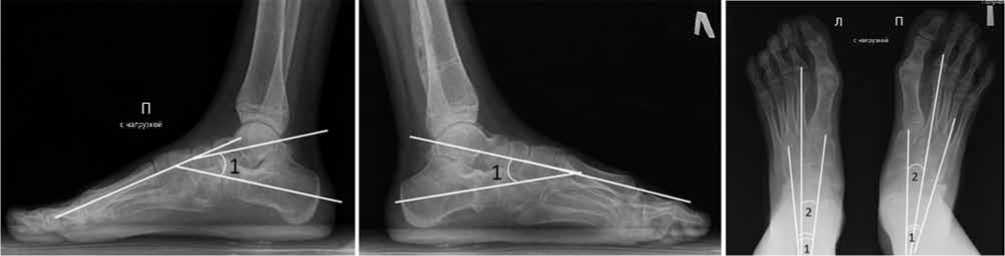

Ортопедический статус при поступлении. Девочка могла пройти без вспомогательных средств опоры расстояние до 10 метров. Ходунки позволяли ей преодолеть дистанцию до 50 м, на дистанции 500 метров и более использовалась коляска. При клиническом обследовании (рис. 1) отмечалась сгибательная контрактура коленных суставов, обусловленная ретракцией сгибателей коленного сустава (Hamstring-test: 110° с обеих сторон) и функциональной недостаточностью четырехглавой мышцы бедра, связанной, в первую очередь, с высоким положением надколенника (дефицит активного разгибания 15° с обеих сторон). При полном разгибании коленных суставов задний отдел стопы оставался в позиции легкой подошвенной флексии. Выраженная плоско-вальгусная деформация стоп определялась при осевой нагрузке на конечности: вальгус заднего отдела стоп – 20°, отведение переднего отдела – 35°, средний отдел стопы контактирует с опорной поверхностью в проекции головки таранной кости. При рентгенографии коленных суставов в боковой проекции при сгибании 30° визуализировалось высокое стояние надколенников, индекс Caton справа составил 1,43, слева – 1,4 (рис. 2). Рентгенометрия стоп в прямой и боковой проекциях с нагрузкой выявила существенное увеличение угла таранно-ладьевидной дивергенции во фронтальной плоскости. Результаты рентгенометрии представлены в таблице 1.

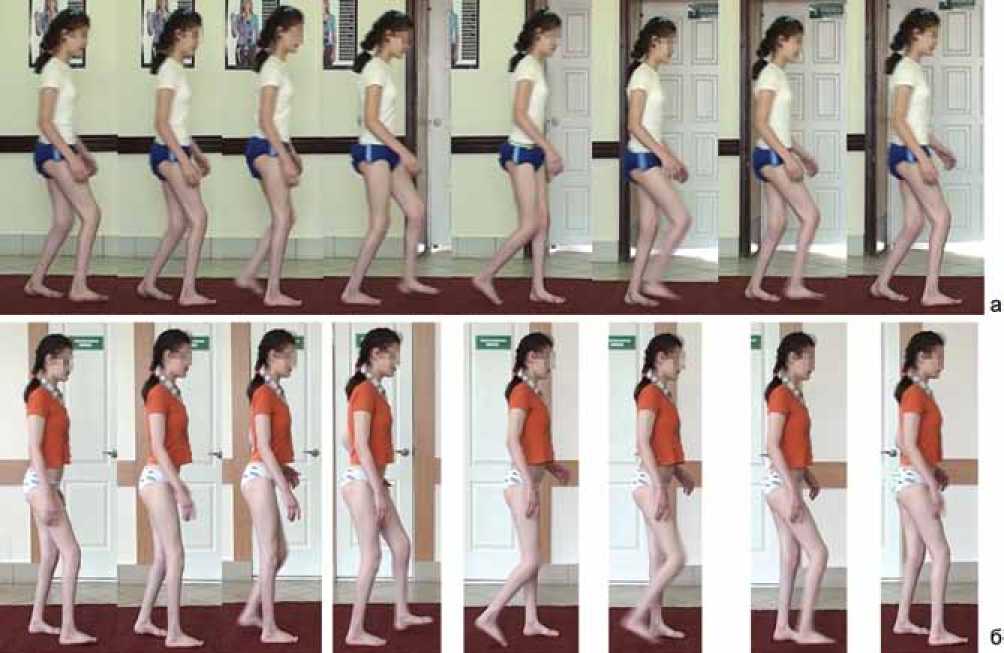

При анализе походки отмечался IV тип походки – crouch gait по Roddaetal (рис. 6, а) [18, 19]. Кроме того, в неопорную фазу шага визуализировался перекос таза в сторону неопорной конечности, наклон туловища и головы – в сторону опорной ноги, что говорит о функциональной недостаточности ягодичных мышц опорной конечности (рис. 7, а).

Таким образом, объектом оперативного ортопедического лечения у пациентки явились сгибательные контракту- ры коленных суставов, недостаточность разгибательного аппарата коленных суставов, деформации стоп, ретракция икроножных мышц. Следует уточнить, что показаниями к методике коррекции деформации стопы по Evans являются наличие редуцируемой плоско-вальгусной деформации стопы с отведением переднего отдела, поперечная гипермобильность в среднем отделе стопы, увеличение, преимущественно, угла таранно-пяточной дивергенции во фронтальной плоскости, пяточно-кубовидный угол >5°. В боковой проекции: увеличение таранно-плюсневого угла более 5°(нарушение линии Shade), уменьшение угла пяточной кости менее 20°, слабое увеличение угла тараннопяточной дивергенции или его нормальные значения [5, 6].

Данной пациентке с целью улучшения опороспо-собности нижних конечностей и увеличения функциональных возможностей было выполнено под комбинированной анестезией одномоментное многоуровневое ортопедическое вмешательство: двусторонние удлинение сгибателей коленного сустава (двойная апоневротомия m. semimebranosus, тенотомия и пересадка сухожилия m. semitendinosus проксимально на полуперепончатую мышцу), низведение надколенников с дублированием собственной связки, апоневротомия икроножных мышц по Strayer, Z-образное удлинение малоберцовых мышц голеней, остеотомия пяточных костей по Evans с фиксацией положения кортикального малоберцового аутотрансплантата спицей Киршнера, проведенной через кубовидную и пяточную кости (рис. 3). Оперативное вмешательство было проведено под эндотрахеальным наркозом в сочетании с центральной регионарной (пролонгированной эпидуральной) анестезией. Общая профилактика интраоперационной кровопотери производилась за счет контролируемой гиперволюмической гемоделюции, медикаментозного гемостаза и использования отжимающих и кровоостанавливающих жгутов. Послеоперационная аналгезия в течение первых 48 часов осуществлялась постоянной инфузией через катетер в эпидуральное пространство 0,2 % раствора наропина. Длительность вмешательства составила 2 часа 15 минут, ориентировочный объем кровопотери – 120 мл.

Рис. 1. Фото стоп и нижних конечностей пациентки М., иллюстрирующие деформации стоп при нагрузке (а) и дефицит активного разгибания коленных суставов (б)

Рис. 2. Рентгенография стоп при нагрузке до операции (в боковой и прямой проекциях). Показан угол таранно-ладьевидной дивергенции (1) и таранно-плюсневый угол (2)

Таблица 1

|

Параметр |

До лечения |

Через 12 мес. после операции |

||

|

правая стопа |

левая стопа |

правая стопа |

левая стопа |

|

|

Угол таранно-пяточной дивергенции в прямой проекции |

36° |

38° |

14° |

15° |

|

Угол таранно-пяточной дивергенции в боковой проекции |

26° |

23° |

24° |

22° |

|

Угол наклона пяточной кости |

10° |

10° |

21° |

20° |

|

Таранно-плюсневый угол (деформация линии Shade) |

5° |

5° |

7° |

1° |

|

Таранно-II плюсневый угол в прямой проекции |

24° |

23° |

7° |

8° |

Рентгенометрические параметры стоп до и после лечения

в

Рис. 3. Схема операции по Evans (а), рентгенограммы, сделанные во время операции (б) и через 5 месяцев после операции (в)

Иммобилизация нижних конечностей циркулярными гипсовыми повязками от средней трети бедер до пальцев стоп продолжалась в течение 6 недель. Мобилизация тазобедренных суставов, изометрическая ЛФК четырехглавых мышц, мышц голеней была начата на вторые сутки после операции. Дозированная нагрузка на оперированные конечности была начата через 2 недели после операции, вертикализация с полной нагрузкой на нижние конечности – через 3 недели после операции. Спицы Киршнера были удалены через 6 месяцев после операции.

При контрольном осмотре через 1 год после реконструктивного вмешательства констатировано исправление деформаций стоп, устранение контрактур коленных и голеностопных суставов, достижение активного полного разгибания коленных суставов и улучшение опороспособности нижних конечностей (рис. 4). Из ортопедических изделий пациентка использует лишь ортезы в первом межпальцевом промежутке и стандартный ортопедический вкладыш в обувь для профилактики продольного плоскостопия. Девочка ходит самостоятельно, совершенно не использует дополнительные средства опоры на дистанцию 200-300 м, для преодоления более длинной дистанции (более 500 м) использует трости или ходунки (FMS 5, 5, 3). Пациентка после длительной ходьбы испытывает еще утомляемость и слабость в нижних конечностях, что связываем с неврологическим характером основного заболевания. Рентгенологически определялось улучшение исследуемых параметров (см. табл. 1 и рис. 5). Обсервационный анализ ходьбы (Edinburgh gait scale) через 1 год показал улучшение некоторых параметров опорной и неопорной фазы шага [17]: первичного контакта стопы, угла максимального разгибания коленного сустава в опорную фазу шага, угла сгибания коленного сустава в момент первичного контакта, максимальной тыльной и подошвенной флексии стопы на протяжении цикла шага (исчезла присутствовавшая ранее постоянная тыльная позиция стопы, характерная для crouch gait) (рис. 6, б; табл. 2, 3). Кроме того, при анализе движений во фронтальной плоскости (рис. 7, а, б) было выявлено исчезновение функциональной недостаточности ягодичных мышц (нормализация положения таза, плечевого пояса в одноопорную фазу шага). Эмпирически можно полагать, что недостаточность ягодичных мышц была третичным нарушением. Ориентация стопы относительно вектора движения оставалась в пределах нормальных значений (рис. 7, а, в). Мы признаем, что отсутствие в Центре имени академика Г.А. Илизарова лаборатории анализа походки, являющейся «золотым» стандартом количественной оценки [14, 17, 19, 20], не дает возможности оценки кинематических показателей в совокупности с кинетическими и динамическими электромиографическими параметрами.

Рис. 4. Фото стоп и нижних конечностей пациентки М., иллюстрирующие коррекцию деформаций стоп при нагрузке (а) и отсутствие дефицита активного разгибания коленных суставов (б) через 12 месяцев после лечения

Рис. 5. Рентгенограммы стоп при нагрузке (в боковой и прямой проекциях) через 12 месяцев после лечения. Показаны углы таранноладьевидной дивергенции (1) и таранно-плюсневый угол (2)

Рис. 6. Фазы цикла шага (сагиттальная плоскость): до лечения (а), через 12 месяцев после лечения (б)

Таблица 2

|

Исследуемые параметры походки |

До операции |

Через 12 месяцев после операции |

|

Первичный контакт с опорной поверхностью |

Всей стопой/передним отделом |

Пяткой |

|

Максимальный угол тыльной флексии |

26°-29° (повышенный) |

7°-13° (нормальный) |

|

Угол максимального разгибания в коленном суставе |

17°-19° (умеренное сгибанне) |

0°-5° (нормальный) |

|

Угол максимального разгибания в тазобедренном суставе |

6°-10° (нормальный) |

5°-10° (нормальный) |

Таблица 3

|

Исследуемые параметры походки |

До операции |

Через 12 месяцев после операции |

|

Клиренс шага |

Редуцированный/полный |

Редуцированный/полный |

|

Максимальный угол тыльной флексии стопы |

10°-15° (нормальный) |

7°-14° (нормальный) |

|

Угол сгибания в коленном суставе непосредственно перед опорной фазой |

35°-40° (выраженное сгибание) |

15°-23° (нормальный/ умеренное сгибание) |

|

Максимальное сгибание в коленном суставе |

65°-69° |

60°-64° |

|

Максимальное сгибание в тазобедренном суставе |

42°-50° (нормальное/ умеренно увеличено) |

37°-42° (нормальное) |

Параметры опорной фазы шага

Параметры неопорной фазы шага

Рис. 7. Некоторые фазы цикла шага (фронтальная плоскость): момент опоры только на левую нижнюю конечность, до лечения (а), момент опоры только на левую нижнюю конечность, через 12 месяцев после лечения (б), момент toe-off (отрыва от опорной поверхности) правой нижней конечности, через 12 месяцев после лечения (в)

В итоге, все положительные изменения в ортопедическом статусе суммировались в улучшение функциональных возможностей по опроснику Gillette [7, 12] с VI уровня (пациент способен пройти более 4,5-15 метров вне дома, но использует обычно инвалидное крес-

ло для перемещений на улице и общественных местах) до VIII уровня (пациент перемещается вне дома самостоятельно по ровной поверхности и преодолевает ступеньки и неровности, но требуется помощь или лишь наблюдение третьих лиц).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты данного клинического наблюдения показывают эффективность многоуровневых хирургических вмешательств при коррекции ортопедических осложнений у детей с ДЦП. Однако выполнение такого подхода возможно только после тщательного аналитического исследования патологических изменений опорно-двигательного аппарата и интеграции полученных многочисленных количественных клинических, рентгенологических, кинематических данных в общую схему.

Процедура по Evans успешна при коррекции редуци-

руемой плоско-вальгусной деформации стопы в случае расположении деформаций преимущественно в горизонтальной плоскости, что указывает на наличие относительного укорочения латеральной колонны сегмента. Сочетание многоуровневых хирургических ортопедических методик, в том числе по Evans, с оптимальным послеоперационным ведением и комплексным ранним восстановительным лечением способствует достижению требуемого результата лечения, способствуя повышению социальной адаптации ребенка.

Список литературы Коррекция деформации стопы по методике Evans у ребенка с ДЦП в рамках одномоментного многоуровневого ортопедического вмешательства. Случай из практики

- Lateral column lengthening as treatment for planovalgus foot deformity in ambulatory children with spastic cerebral palsy/A. Andreacchio, C.A. Orellana, F. Miller, T.R. Bowen//J. Pediatr. Orthop. 2000. Vol. 20, N 4. P. 501-505.

- Extra-articular subtalar arthrodesis. A long-term follow-up in patients with cerebral palsy/S. Bourelle, J. Cottalorda, V. Gautheron, Y. Chavrier//J. Bone Joint Surg. Br. 2004. Vol. 86, N 5. P. 737-742.

- Posterior tibial tendon insufficiency: which ligaments are involved?/J.T. Deland, R.J. de Asla, I.H. Sung, L.A. Ernberg, H.G. Potter//Foot Ankle Int. 2005. Vol. 26, N 6. P. 427-435.

- The results of calcaneal lengthening osteotomy for the treatment of flexible pes planovalgus and evaluation of alignment of the foot/A. Doğan, M. Albayrak, Y.E. Akman, G. Zorer//Acta Orthop. Traumatol. Turc. 2006. Vol. 40, N 5. P. 356-366.

- The Evans calcaneal osteotomy for correction of flexible flatfoot syndrome/M.D. Dollard, D.E. Marcinko, A. Lazerson, D.H. Elleby//J. Foot Surg. 1984. Vol. 23, N 4. P. 291-301.

- Evans D. Calcaneo-valgus deformity//J. Bone Joint Surg. Br. 1975. Vol. 57, N 3. P. 270-278.

- Gillette Functional Assessment Questionnaire 22-item skill set: factor and Rasch analyses/G.E. Gorton 3rd, J.L. Stout, A.M. Bagley, K. Bevans, T.F. Novacheck, C.A. Tucker//Dev. Med. Child. Neurol. 2011. Vol. 53, N 3. P. 250-255.

- Grice D.S. An extra-articular arthrodesis of the subastragalar joint for correction of paralytic flat feet in children//J. Bone Joint Surg. Am. 1952. Vol. 34 A, N 4. P. 927-940.

- Herring J.A. Disorders of the foot. In: Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics: from the Texas Scottish Rite Hospital for Children/Ed. J.A. Herring. Vol. 2. 5th ed. Philadelphia: Wiley Blackwell Saunders, 2014. P. 761-883.

- Horstmann H.M., Bleck E.E., Bleck E.E. Orthopaedic Management in Cerebral Palsy. 2nd ed. London: MacKeith PressWiley Blackwell, 2007. 425 pp.

- Mosca V.S. Calcaneal lengthening for valgus deformity of the hindfoot. Results in children who had severe, symptomatic flatfoot and skewfoot//J. Bone Joint Surg. Am. 1995. Vol. 77, N 4. P. 500-512.

- Novacheck T.F., Stout J.L., Tervo R. Reliability and validity of the Gillette Functional Assessment Questionnaire as an outcome measure in children with walking disabilities//J. Pediatr. Orthop. 2000. Vol. 20, N 1. P. 75-81.

- Long-term outcomes after multilevel surgery including rectus femoris, hamstring and gastrocnemius procedures in children with cerebral palsy/S. Õunpuu, M. Solomito, K. Bell, P. DeLuca, K. Pierz//Gait Posture. 2015. Vol. 42, N 3. P. 365-372.

- Penneçot C.F. Marche pathologique de l’enfant paralysé cérébral. Montpellier: Sauramps, 2009. 333 pp.

- Результаты многоуровневых одномоментных ортопедических операций и ранней реабилитации в комплексе с ботулинотерапией у пациентов со спастическими формами церебрального паралича/Д. А. Попков, В. А. Змановская, Е. Б. Губина, С. С. Леончук, М. Н. Буторина, О. Л. Павлова//Журн. неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2015. Т. 115, № 4. С. 41-48.

- Rathjen K.E., Mubarak S.J. Calcaneal-cuboid-cuneiform osteotomy for the correction of valgus foot deformities in children//J. Pediatr. Orthop. 1998. Vol. 18, N 6. P. 775-782.

- Edinburgh visual gait score for use in cerebral palsy/H.S. Read, M.E. Hazlewood, S.J. Hillman, R.J. Prescott, J.E. Robb//J. Pediatr. Orthop. 2003. Vol. 23, N 3. P. 296-301.

- Rodda J., Graham H.K. Classification of gait patterns in spastic hemiplegia and spastic diplegia: a basis for a management algorithm//Eur. J. Neurol. 2001. Vol. 8, Suppl. 5. P. 98-108.

- Correction of severe crouch gait in patients with spastic diplegia with use of multilevel orthopaedic surgery/J.M. Rodda, H.K. Graham, G.R. Nattrass, M.P. Galea, R. Baker, R. Wolfe//J. Bone Joint Surg. Am. 2006. Vol. 88, N 12. P. 2653-2664.

- Sutherland D.H., Davids J.R. Common gait abnormalities of the knee in cerebral palsy//Clin. Orthop. Relat. Res. 1993. N 288. P. 139-147.

- Tennant J.N., Carmont M., Phisitkul P. Calcaneus osteotomy//Curr. Rev. Musculoskelet. Med. 2014. Vol. 7, N 4. P. 271-276.

- Tolo V.T., Scaggs D.L. Master techniques in orthopaedic surgery: Pediatrics. Lippincott: Williams and Wilkins, 2008. 485 pp.