Коррекция физической подготовленности студентов ЮУрГУ средствами физического воспитания

Автор: Викторов Д.В., Севостьянов Д.Ю.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы двигательной активности и спорта

Статья в выпуске: 7 (224), 2011 года.

Бесплатный доступ

Научно-технический прогресс оказывает существенное влияние на все стороны деятельности человека, в том числе на систему образования. Значительно возросли уровень требований к выпускникам высшей школы. В этой связи непрерывно идет интенсификация учебного процесса в вузах, усиление и активизация психической, эмоциональной и функциональной сферы деятельности студентов.

Студенты, здоровье, физическая подготовленность

Короткий адрес: https://sciup.org/147152925

IDR: 147152925 | УДК: 796.011.3

Текст научной статьи Коррекция физической подготовленности студентов ЮУрГУ средствами физического воспитания

Процесс обучения в вузе сопряжён с усиленной нагрузкой на организм, приводящий к неэкономичной трате функциональных резервов организма, вследствие чего развивается утомление, снижается работоспособность. Кроме того в настоящее время из-за отсутствия научно обоснованных рекомендаций существуют противоречия между логикой развития учебных занятий и решением задач физического воспитания и спортивной подготовки студентов, что отрицательно сказывается на их умственной, учебно-трудовой активности и физической подготовленности студентов [2,5].

Исходя из этого, актуальна задача, решаемая кафедрами физического воспитания, направленная на совершенствование процесса физического воспитания студентов - комплекса двигательных режимов и гигиенических мероприятий, направленных на всестороннее развитие и поддержание на все годы учебы оптимальной физической работоспособности и двигательной активности занимающихся.

Для такого эффективного осуществления совершенствования процесса физической подготовленности студентов в Южно-Уральском государственном университете предполагается, во-первых, определение индивидуального физического состояния развития студента; во-вторых, определение его индивидуальной физической подготовленности.

Только при наличии указанных объективных индивидуальных данных (критериях) о состоянии студентов можно предполагать, что требования, которые предъявляют преподаватели к физической подготовленности студентов, будут основываться уже не на нормативах, рассчитанных на среднестатистического студента, а на индивидуальных осо бенностях каждой личности. Лишь в результате указанных действий можно осуществить оптимальное управление, составление индивидуальных программ занятий для каждого студента.

Анализ литературных сведений о данных критериях показал их широту и разнообразность подходов [1, 3, 5]. Здесь и известные индексы Брона, Кетле; классифицированные индексы США и целый ряд индексов, в которых в качестве характеристик физического развития выступают антропометрические данные: рост, вес, ЖЕЛ, окружность грудной клетки, толщина жировых складок и др., а также функциональные показатели: объем легких, экскурсия легких и др. Каждый из выявленных индексов имеет свои положительные и отрицательные стороны. Рассматривая все это разнообразие, мы остановили свое внимание на весоростовом индексе Сидберга, рассчитываемого по формуле

где Р - вес тела, кг; Д - длина тела, м.

Данный индекс прост в практическом использовании на большом контингенте студентов и отвечает принципам соотношения исследуемых величин.

Что касается физической подготовленности студентов, то здесь были отобраны показатели, характеризующие такие основные физические качества человека, как силовая выносливость, быстрота, общая выносливость, скоростно-силовые качества, гибкость.

Отбор тестов, наиболее характеризующих указанные физические качества, проводился в соответствии с основами спортивной метрологии.

Проблемы двигательной активности и спорта

В качестве критерия общей выносливости нами взят бег на дистанцию 2000 м. В качестве критерия быстроты - бег на 100 м, скоростно-силовые качества характеризовались прыжком в длину с места. Силовая выносливость была представлена подтягиванием на низкой перекладине. Что же касается гибкости, то достаточно объективных критериев, учитывающих дистальные показатели конечностей (вносящие существенные изменения в имеющиеся критерии такого показателя, как гибкость туловища) нами обнаружено не было.

В соответствии с отработанными в предварительных исследованиях критериями, нами были проведены исследования физического развития (установления весоростовых показателей) и физической подготовленности (определения показателей силовой выносливости, быстроты, общей выносливости и скоростно-силовых качеств студенток).

В исследовании приняли участие студенты 1-3 курсов различных факультетов ЮУрГУ. В целях создания однородности условий, проводимые нами исследования осуществлялись одними и теми же измерительными приборами и в одинаковые сроки в октябре и в мае. Всего было выполнено 2976 обмеров, занесенных в соответствующие протоколы, журналы и сводные таблицы.

Прежде чем начать прием контрольных тестов, студенты проходили медосмотр и получили соответствующее разрешение. Испытуемые не допускались к выполнению практических нормативов (тестов) в случае наличия температуры, высокой частоты сердечных сокращений (свыше 100 уд./мин после отдыха), инфекционных заболеваний, плохого самочувствия.

Тестирование проводилось на 3-х занятиях. На первом занятии определялись такие показатели, как рост и вес тела. После этого проводилось 2 втягивающих, т. е. подготовительных к условиям и характеру выполнения контрольных тестов. Здесь всем студентам давалась возможность некоторых адаптаций к выполняемым контрольным упражнениям (к их технике и характеру динамиче ской нагрузки). При самом тестировании осуществлялось стимулирование соревновательной обстановки, т. е. делалась установка на лучший результат, личный рекорд.

Тестирования проводились в условиях легкоатлетического манежа. Сначала принимались контрольные нормативы (тесты) в беге на 100 м с высокого старта, в каждом забеге по 2 испытуемых. Регистрация результатов секундомером с точностью до 0,1 с. Прыжки в длину с места осуществляются одновременным отталкиванием двух ног, взмахом и движением рук вперед-вверх. Приземление производится на две ноги. Регистрация результата производится рулеткой с точностью до 1 см. Испытуемым даются 2 попытки.

На следующих занятиях принималось подтягивание на перекладине из положения виса лежа с опорой пятками о пол и бег 2000 м.

Все полученные результаты (внесенные в индивидуальные и обобщенные протоколы) были подвергнуты анализу методами математической статистики. Определялись такие величины, как средняя арифметическая (X); среднее квадратичное отклонение; ошибка средней арифметической; корреляционный и дисперсионный анализы. Также определялась достоверность различия средних величин. Кроме этого, для упрощения анализа результатов исследования и применения их на практике проводилось ранжирование классифицированных нормативов.

В результате проведенных нами исследований физического развития студентов были определены индивидуальные индексы от 17,8 единиц до 10,0. Полученный разброс индексов и выборка испытуемых в каждом конкретном индексе подтвердила закономерность нормального распределения результатов исследования (полученного в проводимых педагогических наблюдениях) (см. таблицу). Так, выборка полярных индексов выглядит следующим образом: самый большой индекс (17,8) показали 9 испытуемых, самый минимальный (10,0) - 7 студентов (см. таблицу).

Результаты ранговой подготовленности студенток

|

Бег 100 м |

Бег 2000м |

Подтягивание |

Прыжок в длину с места |

|||||

|

Инд. индексы |

результат |

X |

результат |

X |

результат |

X |

результат |

X |

|

17,8-17,2 |

19,0 |

0,44 |

7,60 |

11,14 |

18 |

1,66 |

158 |

2,22 |

|

17,1-16,6 |

18,4 |

0,61 |

6,99 |

14,30 |

20 |

0,83 |

160 |

2.36 |

|

16,5-5,9 |

17,6 |

0,58 |

6,92 |

9,25 |

17 |

2,43 |

164 |

2,92 |

|

15,8-15,2 |

17,2 |

0,50 |

6,58 |

20,34 |

15 |

0,69 |

166 |

5,46 |

|

15,1-13,7 |

17,0 |

0,51 |

6,46 |

23,67 |

15 |

2,24 |

171 |

7,16 |

|

13,6-12,7 |

16,7 |

0,65 |

6,40 |

21,99 |

14 |

2,43 |

176 |

7,13 |

|

12.6-11,9 |

16,5 |

0,47 |

6,36 |

28,81 |

13 |

2,53 |

180 |

5,70 |

|

11,8-11,3 |

16,2 |

0,42 |

6,30 |

25,33 |

И |

1,77 |

180 |

7,77 |

|

11,2-10,6 |

16,0 |

0,44 |

6,34 |

14,64 |

10 |

1,34 |

185 |

5,00 |

|

0,5-10,0 |

16,2 |

0,36 |

6,42 |

18,42 |

10 |

0,86 |

190 |

4,12 |

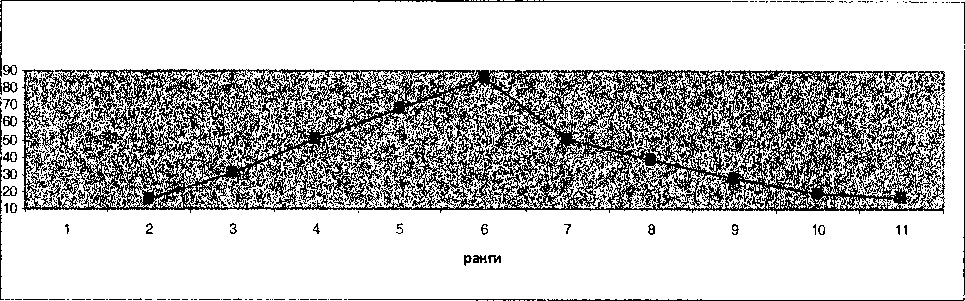

В то же время индексы, расположенные в диапазоне 13, 14, 15 единиц, были представлены значительно большой выборкой (от 60-90) испытуемых. То есть основная масса полученных индивидуальных индексов была распределена в зоне от 13 до 15 единиц. Для большей наглядности и упрощения дальнейшей работы в практическом использовании результатов, вся совокупность индексов нами была сгруппирована в 10 разрядов (рис. 1).

Представленные результаты тестирования близки к нормальному распределению, хотя имеют небольшую асимметрию в сторону более высоких индексов. Тем не менее, такое положение наглядно подтверждается результатами педагогических наблюдений.

При сопоставлении полученной нами динамики результатов тестирования физической подготовленности с индивидуальными весоростовыми показателями была выявлена линейная корреляционная зависимость (= 0,732-0,994) всего блока тестов, касающихся общей выносливости, быстроты, силовой выносливости, скоростно-силовых качеств.

Детальная характеристика каждого из физических качеств представлена на рис. 2-5. Так, на рис. 2 представлены результаты, характеризующие скоростно-силовые качества студентов, получен ные посредством тестирования (выполнение прыжка в длину с места).

Диапазон результатов данного теста от минимального к максимальному довольно существенен (32 см) и составляет 23 % от всего норматива. Что же касается отличия полученных результатов минимума и максимума от нормативных требований программы (165 см), то это выглядит так: минимум (-7 см); максимум (+25 см). Отсюда видно, что основная масса студентов, согласно нашим исследованиям, довольно легко справляется с нормативом вузовской программы, и он не представляет для них известную трудность. В то же время студенты, имеющие индекс 17-17,8 не в силах выполнить данный норматив.

Из этого факта следует, что для студентов, имеющих индивидуальные индексы 15,0 и менее, необходимо установить более высокие контрольные требования. Для студентов же, имеющих индексы 16,5 и более единиц - снизить величину контрольного норматива, характеризующего их скоростно-силовые качества, или разработать специальную методику по целенаправленному развитию данного качества.

Анализ данных рис. 3 (быстрота) свидетельствует о той же тенденции, что и на рис. 2.

Рис. 1. Параметрическая шкала распределения результатов индексации физического развития студенток

“170

ранги

Рис. 2. Характеристика скоростно-силовых качеств

Проблемы двигательной активности и спорта

20 Т”™™”^

>. i7|j|iii|ie ® 16 -gjlifigli^^

is liillllM^

123456789 10

ранги

Рис. 3. Характеристика скоростных качеств

123456789 10

ранги

Рис. 4. Характеристика силовой выносливости

750 - вдммвм

730 ||111|и111^^

710 Jlliilil^^

690 - И!М1^^

670 Jtiiiiiiii^^

650 ДИмЯ^^

630 ...... —"*‘'*7’""' ,„^М^Ь.МЦ ^^...^ —— “—f „ .... .„.и.ЬрГ--------------.. , .... U. .

123456789 10

ранги

Рис. 5. Характеристика общей выносливости

Отклонения от нормативов, предусмотренных программой для вузов, были здесь несколько другими. Так, динамика между минимумом и максимумом составляла 3 с. Разброс же от контрольного норматива (16,4) был большим в сторону ухудшения результата (+2,65), чем в сторону улучшения (-0,4). Это свидетельствует о том, что основной массе студентов с индексом от 13,7-17,8 недосту пен практикуемый норматив, и его нужно упростить, а также обратить внимание на развитие качества быстроты через специально отработанную методику для данного контингента учащихся.

При характеристике силовой выносливости (см. рис. 4) необходимо отметить, что здесь, в отличие от всех исследуемых физических качеств, отмечена обратная картина.

Студенты с большим индивидуальным индексом показали более высокие результаты тестирования, чем с минимальным индексом. Это объясняется, видимо, зависимостью результатов от физиологического поперечника мышц, длины конечностей и характером самого технического норматива. По всей видимости, для лиц, имеющих индекс от 10-12 единиц, контрольный норматив в программе для вузов высок и поэтому здесь необходима коррекция в сторону его уменьшения с обязательным включением в практику методики развития силы и силовой выносливости.

Анализируя данные, представленные на рис. 5, можно отметить интересный факт, когда студенты, имеющие полярные индексы, находятся примерно в одних условиях к выполнению тестовых требований на общую выносливость.

Здесь и те и другие испытывают трудности при тестировании. В каждом положении оказываются студенты, имеющие диапазон индексов от 11,4-13,6 (см. таблицу). Видимо, соотношение массы тела и роста в этом диапазоне наиболее благоприятны для выполнения тестовых требований на выносливость (бег 2000 м). Что же касается лиц, имеющих индекс от 15,8-17,8, то для них необходимо снизить результат нормативных требований программы (600 с) до более реального (680-785 с) с соответствующей этому специальной программой развития выносливости.

Выводы

-

1. Полученные в результате исследования параметрические шкалы позволяют индивидуализировать подход как к требованиям, касающимся физической подготовленности студенток, так и к разработке индивидуальных программ развития силы, быстроты, выносливости.

-

2. Физическое развитие студентов можно рассматривать и характеризовать через их весоростовой

-

3. Индекс физического развития находится в тесной корреляционной зависимости (v = 0,732 -- 0,994) с показателями физической подготовленности (общей выносливостью, силовой выносливостью, быстротой, скоростно-силовыми качествами).

-

4. Наглядность и простота параметрических шкал позволит активизировать самоконтроль студентов за своим состоянием, дает в руки преподавателя и студента объективный инструмент управления физическим совершенствованием.

индекс, где оптимальной зоной является интервал между 12,6-15,2 единицами индекса. Полярные зоны индекса (10,0-11,3); (16,6-17,8) свидетельствуют о превышенной или пониженной массе тела по сравнению с нормой.

Список литературы Коррекция физической подготовленности студентов ЮУрГУ средствами физического воспитания

- Аулик, И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте/И.В. Аулик. -М.: Медицина, 1979.

- Быков, В. С. Формирование здорового стиля жизни у студенческой молодёжи/В. С. Быков//Физическая культура и здоровье студентов вузов: материалы V междунар. науч. -практ. конф. -СПб.: Изд-во СПбГУП, 2009. -С. 10-11.

- Виру, A.A. Аэробные упражнения: учеб. пособие/A.A. Виру, Т.А. Юримяэ, Т.А. Смирнова. -М.: Физкультура и спорт, 1988.

- Зациорский, В.М. Основы спортивной метрологии/В.М. Зациорский. -М.: Физкультура и спорта, 1979.

- Исаев, А.П. Информационные технологии в здравостроении, образовании и формировании современного человека/А.П. Исаев//Проблемы и перспективы здравостроения: сб. науч. работ/под ред. А.П. Исаева. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. -Вып. II. -С. 84-85.