Коррекция функционально-метаболического состояния клеток крови при эндотоксикозе

Автор: Кормишкин Александр Евгеньевич, Турыгина Светлана Александровна, Логинов Михаил Александрович, Куданкин Родион Михайлович

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Хирургия и онкология

Статья в выпуске: 1-2, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены проблемы развития эндотоксикоза при хирургической патологии. Выявлены эффекты воздействия новых антиоксидантных препаратов на ключевые звенья нарушений метаболизма клеток организма в условиях экстренной хирургической патологии.

Короткий адрес: https://sciup.org/14719973

IDR: 14719973 | УДК: 618.3-008.6:612.118.24

Текст научной статьи Коррекция функционально-метаболического состояния клеток крови при эндотоксикозе

В статье рассмотрены проблемы развития эндотоксикоза при хирургической патологии. Выявлены эффекты воздействия новых антиоксидантных препаратов на ключевые звенья нарушений метаболизма клеток организма в условиях экстренной хирургической патологии.

В настоящее время в структуре летальности при острой хирургической патологии органов брюшной полости острый панкреатит занимает ведущую позицию. Основной причиной летальности при остром панкреатите является прогрессирующий эндотоксикоз, приводящий к полиорганной недостаточности [1; 4]. Чрезвычайно важное место в системе лечебных мероприятий занимает восстановление морфофункционального состояния форменных элементов крови [3; 7]. Между тем до сих пор действие антиоксидантов на морфофункциональное их состояние при панкреатите изучено неполно [2]. Использование антиоксидантной терапии обусловлено тем, что одним из пусковых механизмов в патогенезе панкреатита являются мембранодестабилизирующие процессы [5]. Безусловно, важнейшей предпосылкой для такого рода исследований послужили сведения последних лет о важнейшей роли липидных нарушений в патогенезе различных заболеваний (липидный дистресс-синдром Савельева) [5].

Материалы и методы. В основу работы положены результаты экспериментальных исследований на взрослых беспородных собаках, которым воспроизводили медленно прогрессирующую форму течения острого экспериментального панкреатита: под тио-пентал-натриевым наркозом (0,04 г/кг массы) животным выполняли срединный разрез вентральной стенки брюшной полости, пунктировали желчный пузырь, забирали желчь с последующим лигированием места пункции. Желчь вводили в паренхиму поджелудочной железы по 0,6 мл в 5 точек [6]. В контрольные сроки (1, 3, 5, 7 суток) животным выполняли релапаротомию, забор крови. В послеоперационном периоде проводили инфузионную терапию. В опытных группах в комплексную терапию включали лекарственные средства, обладающие антиоксидантным эффектом. Во второй группе в раннем послеоперационном периоде ежедневно производились внутривенные введения 10% раствора эмоксипина из расчета 10 мг/кг; в третьей вводился раствор ремаксола из расчета 15 мл/кг массы тела животного. Определяли активность альфа-амилазы, функциональную активность эритроцитов и тромбоцитов, липидный состав, интенсивность процессов перекисного окисления липидов, активность фосфолипазы А2, супероксиддисмутазы исследуемых форменных элементов.

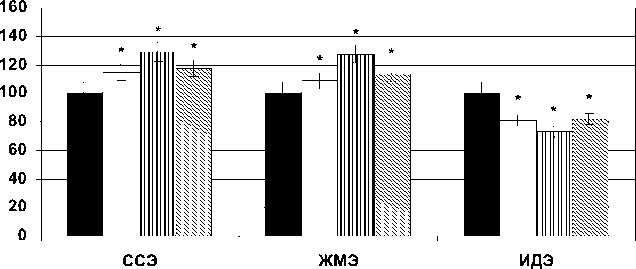

Результаты и их обсуждение . Исследования показали, что при остром экспериментальном панкреатите функциональная активность эритроцитов и тромбоцитов существенно изменялась. Отмечались уменьшение эластичности и увеличение неспецифической проницаемости мембран эритроцитов (рис. 1).

В ходе эксперимента была установлена достоверная корреляционная связь между нарушением функционального состояния форменных элементов крови и интенсификацией ПОЛ и ферментативных реакций в липидном матриксе биомембран эритроцитов и тромбоцитов. Выявленные активизация процессов ПОЛ и повышение ферментативной активности фосфолипазы А 2 клеток крови при моделировании у подопытных животных острого панкреатита подтверждают литературные данные о значимости данных процессов в патогенезе этого заболевания (таблица).

-

■ норма

-

□ 1-е сутки

Ш 3-и сутки ® 5-е сутки

Рис. 1. Динамика показателей сорбционной способности и жесткости мембран эритроцитов при остром панкреатите (* — достоверность отличия по отношению к исходному уровню, при р < 0,05)

Таблица

Динамика показателей продуктов ПОЛ и активность фосфолипазы А , в тромбоцитах крови на фоне традиционной терапии острого панкреатита (М ± т)

|

Показатель |

Исходные данные |

Этапы наблюдения (от момента моделирования) |

||

|

1-е сутки |

3-и сутки |

5-е сутки |

||

|

ДК, усл. ед./мг липидов |

0,24 ± 0,02 |

0,32 ± 0,01* |

0,42 ± 0,03* |

0,35 ± 0,02* |

|

ТК, усл. ед./мг липидов |

0,17 ± 0,01 |

0,34 ± 0,03* |

0,36 ± 0,04* |

0,29 ± 0,01* |

|

МДА, нмоль/г белка |

1,77 ± 0,08 |

2,85 ± 0,13* |

3,84 ± 0,14* |

3,45 ± 0,12* |

|

Фосфолипаза А2, мкмоль / с/г бел ка |

0,296 ± 0,022 |

0,637 ± 0,032* |

0,946 ± 0,042* |

0,794 ± 0,030* |

|

Каталаза, мг Н2О2/мин/г белка |

0,015 ± 0,002 |

0,014 ± 0,0012 |

0,013± 0,0015 |

0,012 ± 0,0015 |

|

СОД, усл. ед. |

1,63± 0,06 |

1,31 ± 0,07* |

0,84 ± 0,03* |

1,10 ± 0,05* |

Примечание. * — достоверность отличия по отношению к исходным данным (р < 0,05).

Результаты контрольного исследования показали значимость глубоких изменений в метаболизме липидов как молекулярной основы патогенеза панкреатита, а также их важнейшую роль в формировании морфофункциональных расстройств форменных элементов крови. Указанные изменения липидного спектра эритроцитов и тромбоцитов можно считать патологическим следствием высокой активности свободнорадикальных процессов и липаз крови, хотя очевидным является формирование «порочного круга» патогенеза острого воспаления поджелудочной железы.

Ввиду очевидной необходимости поиска новых фармакологических схем терапии в связи с малой эффективностью традиционных препаратов в коррекции нарушений липидного гомеостаза и дисфункции форменных элементов крови при остром панкреатите было исследовано влияние антиоксидантов на вышеуказанные изменения.

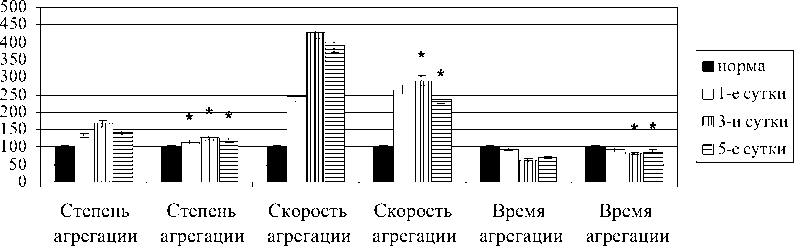

При включении в терапию острого панкреатита эмоксипина на пятые сутки лечения появилась тенденция к стабилизации патологических дисфункциональных изменений форменных элементов крови, что проявилось относительным повышением индекса дефор- мабельности и снижением сорбционной способности эритроцитов, а также достоверным уменьшением степени и скорости и удлине нием времени агрегации тромбоцитов по сравнению с контрольными показателями (рис. 2).

(к) (о) (к) (о) (к) (о)

Рис. 2. Динамика показателей функциональной активности тромбоцитов при остром панкреатите на фоне применения эмоксипина (* — достоверность отличия по отношению к контролю при р < 0,05; к — данные контрольной группы; о — данные опытной группы)

Уменьшение прогрессирования функциональных расстройств эритроцитов и тромбоцитов при использовании эмоксипина тесно коррелировало со снижением интенсивности процессов ПОЛ и фосфолипазной активности форменных элементов крови. Так, на фоне эмоксипинотерапии динамика содержания малонового диальдегида и показатель фосфолипазной активности эритроцитов были ниже контроля на 17,11—21,93 и 57,58 — 68,13 %(р< 0,05) соответственно.

Установлено, что антиоксидантное и фосфолипазодепрессивное действие эмоксипина сопровождалось положительной динамикой липидного состава биомембран форменных элементов крови. Выявленные изменения начинали проявляться с третьих суток терапии и достигали максимума к пятым, когда положительное влияние препарата стало более очевидным.

При исследовании влияния ремаксола на показатели функционального состояния форменных элементов крови при остром экспериментальном панкреатите была выявлена тенденция к восстановлению функциональной активности эритроцитов и тромбоцитов уже с первых суток применения.

Применение ремаксола способствовало снижению интенсивности ПОЛ, уменьшению фосфолипазной активности и повышению антиоксидантной энзимной защиты эритроцитов и тромбоцитов, причем прослеживалась достоверная корреляционная связь между этими процессами и морфофункциональным состоянием клеток крови при ост ром панкреатите. Уже с первых суток терапии содержание малонового диальдегида, индуцированного малонового диальдегида и активность фосфолипазы А2 эритроцитов были ниже контроля на 18,76; 25,98 и 66,48 % (р < 0,05) соответственно. В указанные сроки отмечалась коррекция интенсивности данных процессов и в кровяных пластинках.

Установлено, что способность ремаксола снижать интенсивность ПОЛ и активность фосфолипазы А 2 форменных элементов крови, обусловливающая появление тенденции к нормализации их функционального состояния и снижению воспалительного процесса в органе поражения, лежит в основе его мембраностабилизирующего эффекта. Так, на фоне применения препарата наблюдалось уменьшение прогрессирования дислипидных расстройств клеточных структур тромбоцитов и эритроцитов.

Выводы. На основании анализа полученных результатов можно сделать заключение, что применение антиоксидантных препаратов при остром панкреатите обеспечивает коррекцию функционального состояния эритроцитов и тромбоцитов, корреляционно связанную с мембраностабилизирующим эффектом данных препаратов. Возможным механизмом реализации положительного действия антиоксидантов выступает способность исследованных препаратов уменьшать интенсивность процессов перекисного окисления липидов и активность фосфолипазы А 2 , в том числе в форменных элементах крови.

Исследования показали, что эффективность препаратов в коррекции липидных дестабилизаций и дисфункции эритроцитов и тромбоцитов более выражена при использовании ремаксола. С другой стороны, установленный факт, что положительное действие антиокси дантов в коррекции морфофункциональных нарушений эритроцитов и тромбоцитов сопровождается восстановлением их липидного метаболизма при данной патологии, подтверждает значимость последних в патогенезе острого панкреатита.

Список литературы Коррекция функционально-метаболического состояния клеток крови при эндотоксикозе

- Винник Ю. С. Острый панкреатит патогенез, клиника, лечение: автореф. дис.. д-ра мед. наук/Ю. С. Винник. Красноярск, 2000. 55 с.

- Власов А. П. Системный липидный дистресс-синдром при панкреатите/А. П. Власов, В. А. Трофимов, Т. В. Тарасова. Саранск: [б. и.], 2004. 316 с.

- Гуревич В. С. Роль гипероксидации липидов в структурной организации тромбоцитарных мембран/В. С. Гуревич, В. А. Алмазов, Л. В. Шатилина//Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1992. № 9. С. 265 268.

- Комплексное лечение панкреонекроза/В. С. Савельев, Б. Р. Гельфанд, М. И. Филимонов [и др.]//Анналы хирург. гепатологии. 2000. № 5(2). С. 61 67.

- Липидмодифицирующий компонент в патогенетической терапии/А. П. Власов, В. Г. Крылов, Т. В. Тарасова [и др.]. М.: Наука, 2008. 374 с.

- Моделирование острого панкреатита/В. М. Буянов, И. В. Ступин, В. Н. Егиев [и др.]//Клин. хирургия. 1989. № 11. С. 24 26.

- Проницаемость эритроцитарных мембран и сорбционная способность эритроцитов оптимальные критерии тяжести эндогенной интоксикации/В. А. Михайлович, В. Е. Марусанов, А. Б. Би-чун [и др.]//Анестезиология и реаниматология. 1993. № 5. С. 66 69.